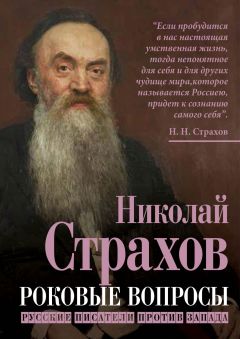

Текст книги "Роковые вопросы. Русские писатели против Запада"

Автор книги: Николай Страхов

Жанр: Литература 19 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)

Какие задачи! Какая неизмеримая тяжесть заключается в этих словах, которые так просто выговорить!

Русские духовные силы! Где они? Кто кроме нас им поверит, пока они не проявятся с осязаемою очевидностью, с непререкаемою властью? А их развитье и раскрытие – оно требует вековой борьбы, труда и времени, тяжелых усилий, слез и крови.

Отказаться от гордости своею цивилизациею! Разве это легко? Может быть, это даже вовсе невозможно! Ведь цивилизация входит в плоть и кровь человека; ведь недаром она высокое благо, честь и гордость исторических народов. Ничего нет странного, что за нее умирают, как за святыню.

Пожелаем от всей души, чтобы при решении этого рокового вопроса как можно меньше лилось крови двух родственных племен; будем призывать всеми нашими желаниями самый мирный, наименее губительный внешний исход для этого дела. Но чем глубже мы поймем его внутренние источники, тем лучше; чем яснее мы сознаем взаимные отношения, тем легче может совершиться их правильное разграничение. И потому не станем скрывать от себя всех трудностей внутренней задачи, лежащей в вопросе. Польский вопрос, вероятно, еще долго будет глубоким русским вопросом; чем он труднее и важнее, тем нужнее для нас сознавать в отношении к нему свой долг.

«Россия и Европа»

(из статьи «Жизнь и труды Н.Я. Данилевского»)

Автор книги «Россия и Европа» Николай Яковлевич Данилевский представлял высокое явление. Это был человек огромных сил, крепкий телом и душой, и притом такой ясный, чистый, чуждый зла и малейшей фальши, что не любить его было невозможно, и что он не оставил после себя ни единого врага или порицателя. Его мало знали; в нем вовсе не было свойств, которыми приобретается известность. Его знали только люди, лично с ним сходившиеся или специально интересовавшиеся тем, что он писал и делал. Он принадлежал к числу тех, кого можно назвать солью земли русской, к тем неизвестным праведникам, которыми спасается наше Отечество.

Вот некролог, который был послан мною в газеты на другой день после его смерти:

В Тифлисе скончался один из замечательнейших людей в России, Николай Яковлевич Данилевский. По служебному своему положению он был тайным советником, членом совета министра государственных имуществ. Труды его на поприще службы чрезвычайно велики и важны. Он исследовал рыболовные промыслы во всей Европейской России и составил для них ныне действующие постановления. Исследование было начато еще под руководством знаменитого К.Э. Бэра и потом продолжалось десятки лет самостоятельно; последний труд этого рода была поездка на озеро Гохчу в минувшем октябре месяце. Вернувшись из этой поездки в Тифлис, Николай Яковлевич неожиданно подвергся смертельному припадку болезни сердца, которой признаки показались лишь в этом году, но, по-видимому, стали исчезать. В последние годы им были выполнены сверх того два важных служебных дела – составление правил для владения водами в Крыму и истребление филлоксеры, заразившей там виноградники.

В литературе Николай Яковлевич имеет громкое имя, как один из крупных славянофилов, как автор книги «Россия и Европа», содержащей самобытный взгляд на всемирную историю и как бы целый кодекс славянофильского учения. Он был почетным членом Петербургского славянского благотворительного общества. Кроме того, ему принадлежат некоторые менее обширные, но всегда замечательные ученые труды по части геологии, политической экономии, изучения народного быта и пр. Как натуралист, он хотел завершить свою жизнь обширным трудом под заглавием «Дарвинизм»; скоро выйдут два тома этого сочинения, которому суждено остаться незаконченным.

Но, как ни прекрасны его труды, в нем самом было еще больше добра и света, чем в его трудах. Никто, знавший покойного, не мог не почувствовать чистоты его души, прямоты и твердости его характера, поразительной силы и ясности его ума. Не имея никаких притязаний, никакого желания выставиться, он всюду являлся, однако, как человек власть имущий, как скоро речь заходила о том, что он знал и любил. Патриотизм его был безграничный, но зоркий и неподкупный. Не было пятна не только на его душе, но и на самых помыслах. Ум его соединял чрезвычайную теоретическую силу с легкостью и точностью практических планов. В своих законодательных работах и умственных построениях он никогда не прибегал к помощи чужих образцов, был вполне самобытен. Для всех, к нему близких, с ним сошли в могилу незаменимые сокровища ума и души.

Ему было шестьдесят три года, и он оставил после себя жену и пятерых детей».

* * *

Чтобы изложить и характеризовать его обширные и разнообразные труды, потребуется долгое и внимательное изучение. Все они вполне заслуживают такого изучения; в каждой области все, сделанное Николаем Яковлевичем, есть плод ума необыкновенно светлого и самобытного. Скажем здесь только несколько слов о «России и Европе».

Когда в самом начале 1868 года Николай Яковлевич приехал в Петербург, он привез с собой готовую рукопись этой книги, переписанную набело и выправленную до последней строчки. Такова была его манера работать; он ничего не делал по частям и не отрывался от задуманного плана, пока не выполнит его до конца. Оставалось, таким образом, думать только о печатании. Печатать книгу отдельно значило бы принять на себя значительные издержки и в то же время обречь свое произведение почти на полную неизвестность. Наша публика еще не покупает книг и интересуется одними журналами. Нужно было поэтому постараться поместить свое сочинение в журнале; в таком случае автор тотчас же получает полистную плату, а сочинение волей-неволей предлагается вниманию нескольких тысяч читателей. Но ни один из тогдашних журналов не согласился бы принять сочинения, писанного в таком духе, как «Россия и Европа». Поэтому была сделана только попытка найти место в «Журнале Министерства народного просвещения», хотя в таком случае на внимание публики рассчитывать уже не приходилось.

К счастью, как раз в это время ревностный любитель литературы В.В. Кашпирев решил издавать новый ежемесячный журнал «Зарю» и звал меня в сотрудники. Николай Яковлевич очень радовался этому случаю; с первой же книжки «Зари» 1869 года стали появляться в ней последовательные главы «России и Европы», и в течение года вся книга была напечатана в журнале. Когда потом мы стали думать об отдельном издании, то дело пошло несколько легче. Для серьезных книг у нас вообще нет книгопродавцев-издателей; но на этот раз в «Товариществе общественной пользы» нашлись люди, ставшие за «Россию и Европу», и книга была издана на условии половинных издержек и половинных выгод.

Это издание 1871 года в числе тысячи двухсот экземпляров расходилось в продаже в течение пятнадцати лет. Наш прогресс, очевидно, совершается медленно. Наибольший ход книга имела в разгар Турецкой войны, когда под влиянием военного и патриотического увлечения многие пожелали уяснить себе отношения России к славянам и к Европе.

Прибавлю еще несколько слов об этой книге, именно позволю себе повторить свое суждение, высказанное при ее появлении. Когда Николай Яковлевич прочитал мою рецензию, он сказал мне: «Все у вас удивительно верно и точно; я не говорю о похвалах, а о разборе приемов и направления моей книги». Таким образом, замечания, которые я теперь предлагаю читателям, так сказать, одобрены самим автором книги.

«Россию и Европу», конечно, следует отнести к той школе нашей литературы, которая называется славянофильскою, ибо эта книга основана на мысли о духовной самобытности славянского мира. Притом книга так глубоко и полно обнимает этот вопрос, что ее можно назвать целым катехизисом, или кодексом славянофильства.

В какой мере она завершает и совмещает в себе славянофильские учения, это другой вопрос; но что она имеет такое завершающее и представительное значение – в том невозможно сомневаться. Быть может, со временем Николай Яковлевич Данилевский будет считаться славянофилом по преимуществу, кульминационной точкой в развитии этого направления, писателем, сосредоточившим в себе всю силу славянофильской идеи. Если имя Хомякова никогда не забудется в истории русской мысли, то, может быть, то, что сказал Данилевский, будет более памятно, сильнее и яснее отразится в умах.

Но, положим, даже не так; положим, Данилевскому не суждено стоять не то что выше, а лишь впереди предшествовавших славянофилов; во всяком случае, «Россия и Европа» есть книга, по которой можно изучать славянофильство всякому, кто его желает изучать. С появлением этой книги уже нельзя говорить, что мысли о своеобразии славянского племени, о Европе, как о мире нам чуждом, о задачах и будущности России и т. д., что эти мысли существуют в виде журнальных толков, намеков, мечтаний, фраз, аллегорий; нет, славянофильство теперь существует в форме строгой, ясной, определенной, в такой точной и связной форме, в какой едва ли существует у нас какое-нибудь другое учение.

Тут нам следует рассмотреть возражение, обыкновенно делаемое против книг такого рода, как «Россия и Европа». Говорят, и уже успели сказать несколько раз, что в этой книге нет ничего нового. Этот вопрос о новости чрезвычайно труден, и этой трудностью всегда пользовались люди, недоброжелательствующие самому делу. Что нового в Пушкине? По-видимому, у него все то же, что у Жуковского, Батюшкова, Козлова и пр. Тот же язык, те же формы произведений, одинаковые литературные привычки и приемы. Между тем, в сущности, новость огромная: создание русской поэзии, основание русской литературы. Итак, уловить новое вовсе нелегко. Иной скептик готов будет, пожалуй, сказать, что и великолепный дом, который он видит в первый раз, не представляет ему ничего нового, так как он уже давно видел кучи кирпичей, из которых этот дом построен.

Но в настоящем случае для читателя сколько-нибудь внимательного и серьезного не может быть, нам кажется, никакого вопроса и сомнения. В книге Данилевского все новое, от начала до конца; она не есть свод и повторение чужих мнений, она содержит только одни собственные мнения автора, мысли, никем и никогда еще не сказанные, почему он и почел за нужное их высказать. «Россия и Европа» есть книга совершенно самобытная, отнюдь не порожденная славянофильством в тесном, литературно-историческом смысле этого слова, не составляющая дальнейшего развития уже высказанных начал, а, напротив, полагающая новые начала, употребляющая новые приемы и достигающая новых, более общих результатов, в которых славянофильские положения содержатся как частный случай. Когда мы, несмотря на это, называем учение «России и Европы» славянофильством, то мы разумеем здесь славянофильство в отвлеченном, общем, идеальном смысле; собственно говоря, это вовсе не славянофильство, а особое учение Данилевского, так сказать, «данилевщина», которая включает в себя славянофильство, но не наоборот.

Новые явления в умственном мире мы часто принимаем за старые, давно нам знакомые: ошибка самая естественная. Новые явления часто заставляют нас расширять и обобщать смысл прежних понятий: так, с появлением «России и Европы» мы должны расширить и обобщить смысл давно употребляемого термина славянофильство. Оказалось, что есть славянофильское учение, вовсе не похожее на то, что мы привыкли называть этим именем.

В чем же сходство и в чем различие? Сходство, очевидно, заключается в практических выводах. Понятно, что Н.Я. Данилевский, говоря о потребностях России, о тех стремлениях, которых ей следует держаться, в значительной мере должен был совпадать с прежними славянофилами. Люди, живо и глубоко чувствующие интересы своей Родины, любовно вникающие в ее историческую судьбу, конечно, никогда не разойдутся далеко по вопросам, что следует любить, чего следует желать. В этом отношении, как мы видели на множестве примеров, сердечная проницательность заставляет многих говорить и действовать даже вопреки своему образу мыслей, вопреки самым ясным началам, ими исповедуемым. Есть случаи, когда вся Россия, можно сказать, обращается в славянофилов.

Но иное дело – стремиться, повинуясь какому-то инстинкту, и иное дело – возвести эти стремления в сознательные взгляды и согласовать их с нашими общими и высшими началами. И вот где существенное отличие Н.Я. Данилевского. Если всякий мужик есть в сущности славянофил, если самые ярые западники иногда говорят заодно с мужиками, если, наконец, прежние славянофилы верно поняли не только интересы, но и самый дух своего народа, то Данилевский есть именно тот писатель, который представил наиболее строгую теорию для этих стремлений, который нашел для них общие и высшие начала, начала новые, до него никем не указанные. Вот где главная оригинальность «России и Европы».

Эта книга названа слишком скромно. Она вовсе не ограничивается Россией и Европой или даже более широкими предметами – миром славянским и миром германо-романским. Она содержит в себе новый взгляд на всю историю человечества, новую теорию всеобщей истории. Это не публицистическое сочинение, которого вся занимательность заимствуется от известных практических интересов; это сочинение строго научное, имеющее целью добыть истину относительно основных начал, на которых должны строиться науки истории. Славянство и отношения между Россией и Европой суть не более, как частный случай, – пример, поясняющий общую теорию.

Главная мысль Данилевского чрезвычайно оригинальна, чрезвычайно интересна. Он дал новую формулу для построения истории, формулу гораздо более широкую, чем прежние, и потому, без всякого сомнения, более справедливую, более научную, более способную уловить действительность предмета, чем прежние формулы. Именно он отверг единую нить в развитии человечества, ту мысль, что история есть прогресс некоторого общего разума, некоторой общей цивилизации. Такой цивилизации нет, говорит Данилевский, существуют только частные цивилизации, существует развитие отдельных культурно-исторических типов.

Очевидно, прежний взгляд на историю был искусственный, насильственно подгоняющий явления под формулу, взятую извне, подчиняющий их произвольно придуманному порядку. Новый взгляд Данилевского есть взгляд естественный, не задающийся заранее принятою мыслью, а определяющий формы и отношения предметов на основании опыта, наблюдения, внимательного всматривания в их природу. Переворот, который «Россия и Европа» стремится внести в науку истории, подобен внесению естественной системы в науки, где господствовала система искусственная.

Исследователь тут руководится некоторым смирением перед предметами. Ученые-теоретики, особенно немцы, часто ломают по-своему природу, подгоняют ее под известные идеи, готовы видеть неправильность и уродство во всем, что несогласно с их разумом; но истинный натуралист отказывается от слепой веры в свой разум, ищет откровений и указаний не в собственных мыслях, а в предметах. Тут есть вера в то, что мир и его явления гораздо глубже, богаче содержанием, обильнее смыслом, чем бедные и сухие построения нашего ума.

Для обыкновенного историка такое явление, как, например, Китай, есть нечто неправильное и пустое, какая-то ненужная бессмыслица. Поэтому о Китае и не говорят, его выкидывают за пределы истории. По системе Данилевского, Китай есть столь же законное и поучительное явление, как греко-римский мир или гордая Европа.

* * *

Итак, вот какую важность, какой высокий предмет и какую силу имеет та новая, собственно Данилевскому принадлежащая исходная точка зрения, которая развита в «России и Европе». Столь же оригинальна и та мастерская разработка, которой подвергнута история с этой точки зрения. Если многие выводы получились славянофильские, то они таким образом приобрели совершенно новый вид, получили новую доказательность, которой, очевидно, не могли иметь, пока не существовали начала, в первый раз указанные в этой книге.

Автор «России и Европы» нигде не опирается на славянофильские учения, как на что-нибудь уже добытое и догнанное. Напротив, он исключительно развивает свои собственные мысли и основывает их на своих собственных началах. Свое отношение к славянофильству он отчасти указал в следующем месте:

«Учение славянофилов было не чуждо оттенка гуманитарности, что, впрочем, иначе и не могло быть, потому что оно имело двоякий источник: германскую философию, к которой оно относилось только с большим пониманием и большей свободой, чем его противники, и изучение начал русской и вообще славянской жизни – в религиозном, историческом, поэтическом и бытовом отношениях. Если оно напирало на необходимость самобытного национального развития, то отчасти потому, что сознавая высокое достоинство славянских начал, а также видя успевшую уже высказаться в течение долговременного развития односторонность и непримиримое противоречие начал европейских, считало, будто бы славянам суждено разрешить общечеловеческую задачу, чего не могли сделать их предшественники. Такой задачи, однако же, вовсе и не существует».

Итак, у Н.Я. Данилевского и источник другой, и главный вывод не похож на славянофильский. Н.Я. Данилевский не держится германской философии, не стоит к ней даже и в тех очень свободных отношениях, в которых стоят славянофилы. Следовательно, в известном смысле он самостоятельнее.

Главный вывод «России и Европы» столь же самостоятелен и столь же поразителен своей простотой и трезвостью, как и вся эта теория. Славяне не предназначены обновить весь мир, найти для всего человечества решение исторической задачи; они суть только особый культурно-исторический тип, рядом с которым может иметь место существование и развитие других типов. Вот решение, разом устраняющее многие затруднения, полагающее предел иным несбыточным мечтаниям и сводящее нас на твердую почву действительности. Сверх того очевидно, что это решение – чисто славянское, представляющее тот характер терпимости, которого вообще мы не находим во взглядах Европы, насильственной и властолюбивой не только на практике, но и в своих умственных построениях.

Да и вся теория Н.Я. Данилевского может быть рассматриваема как некоторая попытка объяснить положение славянского мира в истории, – эту загадку, аномалию, эпицикл для всякого европейского историка. В силу того исключительного положения среди других народов, которому в истории нет вполне равного примера, славянам суждено изменить укоренившиеся в Европе взгляды на науку истории, взгляды, под которые никак не может подойти славянский мир.

Таковы главные черты книги Н.Я. Данилевского. Из них виден многообразный характер этой книги; но спешим прибавить, что понятие о ней будет еще далеко не полное. Богатство мыслей, обилие действительного содержания так велико, что новые стороны дела открываются на каждой странице. Это сочинение удивительным образом сочетало в себе жар глубокого чувства и холодную строгость науки; оно есть пламенное воззвание и вместе точная, глубокомысленно соображенная теория.

«Всемирное единство»

Как бы нам не ошибиться? Как бы нам не придать статье г. Влад. Соловьева больше значения, чем он сам ей придает? В самом деле, несмотря на свой громкий и решительный тон, эта статья просто неуловима по зыбкости своих рассуждений, по разнообразию и неопределенности своих точек зрения. Недаром она так удобно нашла себе место в «Вестнике Европы». Сначала кажется, что главная цель автора – воевать против «национальной исключительности»; но скоро место этого врага заступает другой – самая книга Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». Дело идет уже не о вредном стремлении книги к «национальной исключительности», а о том, чтобы отыскать в книге «умственную беспечность», «незнакомство с данными», «произвольные измышления», одним словом, отнять у книги всякое научное достоинство. Для этой цели, г. Соловьев часто утверждает то, чего ему вовсе не нужно, и не соглашается на то, что ему ничуть не мешает, но он действует самым решительным образом, как будто именно с уничтожением этой книги у нас должна исчезнуть и всякая «национальная исключительность».

Кроме того, в статье г. Соловьева рассеяно много самых пессимистических заметок о нашей культуре, всяких уколов нашему народному самолюбию: именно с этой стороны статья пришлась иным читателям чрезвычайно по вкусу. Но разве все это имеет какую-нибудь силу против национальной исключительности? Г. Соловьев во всех этих заметках как будто даже ее ободряет; он как будто хочет сказать не то, что национальная исключительность есть зло, а что мы, русские, не имеем будто бы на нее никакого права, что мы не доросли до нее, не смеем на нее претендовать. Пусть и так, но что же из этого следует?

Между тем, ради этого вывода г. Соловьев счел нужным рассмотреть и «Дарвинизм» Н.Я. Данилевского, и мои книги «Борьбу с Западом» и «О вечных истинах». Он старается различными средствами уронить эти книги в глазах читателей, не столько потому, что не согласен с их содержанием, но главным образом для того, чтобы читатели как-нибудь не подумали, что в них есть нечто самобытное, оригинальное. Боже мой! Какие жестокие меры против «народного самочувствия»! Пусть эти книги действительно так слабы и незначительны, как вы того желаете; но ведь есть и будут другие, истинно хорошие русские книги. Что же нам с ними делать? Неужели необходимо огорчаться от их достоинств и сомневаться в них, сколько хватит сил? Из вражды к «национальной исключительности» г. Соловьев желает думать, что мы, русские, «один из полудиких народов Востока», что философия у нас даже невозможна, что искусство, наука и литература, хотя существуют у нас, но ничего не обещают впереди и отныне будут клониться к упадку. Какая странная логика! Не лучше ли было бы доказывать, что когда у нас будет много прекрасных, самобытных книг, когда мы перестанем быть полудикими, когда у нас процветет философия, наука и литература, тогда-то мы и будем совершенно безопасны от «национальной исключительности»?

Но бывает в человеческой душе какое-то странное ожесточение. Когда другие думают и действуют не по-нашему, мы приходим к мысли и желанию – отнять у них всякую силу и жизненность, обезличить их, обратить в бесцветную и бездейственную массу – и тогда заставить их делать и думать, как мы того желаем. Отсюда высокомерие и недоброжелательство, отсюда слепота и глухота к явлениям жизни. Помешали г. Соловьеву разные русские книги, русское искусство, русская литература; ну он и стал в них сомневаться, чтобы себя потешить; может быть, даже ему нужно себя утешить, и тогда нам следует пожалеть его.

Впрочем, общие взгляды на способности русского народа, на достоинства и недостатки нашей литературы, искусства, науки, философии, – все это такие неопределенные и широкие вопросы, что в них нельзя и требовать безошибочности и можно дать простор выражению всяких личных вкусов и пристрастий. Многие жестоко негодуют на г. Соловьева за сделанные им оценки и, думаем, негодуют справедливо; в этих оценках очень ясно обнаружился тот недостаток любви, в котором упрекал его когда-то И.С. Аксаков. Г. Соловьев отвечал на это, что он не раз заявлял о своей любви к России; да разве любовь доказывается заявлениями? Она обнаруживается в том сердечном внимании к предмету, которое не допускает легковесных суждений, и которое дает нам великую проницательность в понимании достоинств того, что нам дорого. В этом отношении г. Соловьев, конечно, провинился непростительно своими задорными и небрежными выходками. Но, повторяем, тут он желал воспользоваться неопределенностью предмета; пусть же его пользуется. Все признали, кажется единогласно, что заметки его отличаются более недоброжелательством, чем остроумием и меткостью; вообще, можно надеяться, что за справками о состоянии русской науки и русского искусства никто не пойдет в статью г. Соловьева.

Но на свою беду и к нашему огорчению, на пути своей мысли он встретил не только общие места, а некоторого определенного писателя и определенную книгу этого писателя. Тут положение дела совершенно изменяется. Книга Н.Я. Данилевского есть произведение превосходное, между прочим, и по ясности и полноте мысли, в ней изложенной, и по точности выражения этой мысли. Следовательно, тут нет места никаким снисхождениям и отговоркам, да тут готова и самая мерка ясности и правильности суждений того, кто читает и критикует. Между тем г. Соловьев ничуть не остановился в смелости и поверхностности своих соображений: он, что называется, уничтожил книгу, и сделал это с такой же легкостью, с какой провозгласил, что будто бы русская наука и литература должны отныне клониться к упадку. Вот его главный грех и вместе главное наказание. Мы попробуем разобрать здесь его возражения, так как считаем некоторым долгом по мере нашей возможности помочь в этом деле читателям. Мы увидим, что не то слабо, на что г. Соловьев нападает, но что сам он на этот раз явился печальным образчиком немощи русского просвещения.