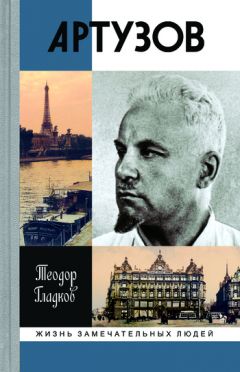

Текст книги "Артур Артузов"

Автор книги: Теодор Гладков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

– Вы с дороги, устали, вам сейчас спиртное нужнее, – пояснил Пузицкий.

Покончив с едой, сели в тачанки, поехали дальше. В километре от города остановились.

– Борис Викторович, – сказал Пузицкий, – в город лучше войти пешком и не всем сразу.

Савинков согласился».

Было около семи часов утра 16 августа 1924 года, когда они вошли в предместье Минска. Здесь из осторожности разделились на три группы: Савинков, Любовь Деренталь и Пузицкий и отдельно от них Александр Деренталь должны были разными маршрутами проследовать в квартиру на Захарьевской улице, 33, Фомичев и Крикман – в гостиницу.

В гостинице Фомичева немедленно арестовали и отправили на вокзал – там уже был приготовлен для приема «гостей» специальный вагон.

Савинкова и супругов Деренталь встретили более приветливо. Дверь им отворил хозяин квартиры – огромного роста богатырь лет тридцати пяти, с добрым округлым лицом – и пригласил в гостиную. Рядом с ним стоял худощавый, примерно такого же возраста мужчина, уже обычного роста и сложения. Это были хозяин квартиры – полномочный представитель ОГПУ по Западному краю{38} Филипп Демьянович Медведь и заместитель начальника КРО ОГПУ Роман Александрович Пиляр.

В гостиной уже был накрыт стол. Савинкову дали возможность поделиться своими впечатлениями о переходе границы, ближайшими планами. «Так вот ты каков», – думал про себя Пузицкий, глядя на худощавого человека невзрачной внешности, с высоким лбом, редкими волосами и срезанным подбородком. Только глаза, острые, умные, тяжелые, выдавали в нем незаурядную личность.

Внимательно слушали рассказ одного из столпов контрреволюции Пиляр, Медведь, Пузицкий. Один только Федоров, полуприкрыв глаза (он не спал уже двое суток), отдыхал возле окна в мягком кресле. Ему разглагольствованияя Савинкова за долгие дни личного знакомства успели изрядно надоесть.

Позволив Савинкову выговориться, Пиляр поднялся, словно желая произнести очередной тост, но вместо этого сказал как–то очень обыденно:

– Вы арестованы, Савинков! Вы в руках ОГПУ!

Ни один мускул не дрогнул на лице Савинкова. Помедлив не более двух–трех секунд, спокойно, глуховатым голосом произнес:

– Позвольте закончить завтрак, господа. Позволили…

В тот же день Савинков, Деренталь и Фомичев были доставлены в Москву. Всю дорогу Савинков молчал, только во внутреннем дворе здания на Лубянке, выйдя из автомобиляя и оглядевшись по сторонам, сказал:

– Уважаю ум и силу ГПУ!

Арестованных разместили в одиночных камерах.

Следствие по делу Савинкова было проведено в кратчайший срок – всего за десять дней, поскольку Артузов и его сотрудники уже давно располагали всеми необходимыми материалами о его контрреволюционной деятельности начинаяя с 1917 года и до самого ареста. Принципиально важные допросы Савинкова проводил сам Артузов, остальные – его заместитель Пиляр{39}. На одном из первых допросов Артур Хри–стианович спросил Савинкова об условиях содержания под стражей. У арестованного никаких претензий не было. Ему доставляли газеты, а позднее, после завершения суда, разрешили и переписку с родными. Попросил только вернуть фотографию младшего сына – маленького Левы. Вернули{40}.

Артузов допрашивал подследственного по хорошо продуманному плану, задавал только ключевые вопросы.

– Как видите, мы добились многого, располагая ограниченными возможностями, – сказал он как–то.

– Я вас поздравляю, – без тени иронии отозвался Савинков, – у вас был верный разведывательный прогноз. Я оказался тем дураком, который смотрел на начало, умный всегда заглядывает в конец. Надеюсь, вы не предстанете передо мною «адвокатом дьявола». Такие есть в римской католической церкви, они изучают все факты из жизни покойного затем, чтобы определить, можно ли усопшего причислить к лику святых.

– О нет, – засмеялся Артузов, – какой же я «адвокат дьявола»? А вы не задумывались о ложности вашей борьбы? Что вы могли предложить народу? Посадить на его шею Врангеля, Маркова или, еще хуже, нового царя Николаяя Николаевича?

Ответ Савинкова оказался достаточно неожиданным:

– Задумывался. И был близок к тому, чтобы прекратить не только борьбу, но и вообще какую–либо политическую деятельность.

Артузов и виду не подал, что удивлен. Спокойно спросил:

– Были близки? Почему?

Савинков ненадолго задумался. Потом ответил:

– Для политика цель всегда существует в двух ипостасях. В первом смысле – как конкретная задача, решение которой и есть желаемая цель. Смысл второй куда более глубок. Он связан с мотивацией деятельности. Отвечает уже не на вопрос, что требуется сделать, но ради чего. Вот это–то ощущение «ради чего» я и утратил некоторое время назад.

Сыроежкин по возвращении в Москву был награжден орденом Ленина, а через несколько дней арестован и вскоре расстрелян. Такая же участь примерно в то же время постигла старшего сына Савинкова – Виктора Успенского.

– Иными словами, вы утратили надежду, что ваш союз когда–нибудь сумеет свергнуть советскую власть? Но он и не имел на это ни малейшего шанса, никогда не имел.

Савинков поднял глаза, спросил с неприязнью:

– Почему вы так уверены в этом?

– Если угодно, попробую объяснить, – охотно согласился Артузов. – С политической точки зрения ваш заговор был бесперспективен, потому что лишен какой–либо значительной базы. Народ на нашей стороне, а не на вашей. С точки же зрения профессиональной он был обречен с первой же минуты своего зарождения. Мы знали, предвосхищали каждый ваш шаг. Более того, самые важные из них мы же и определяли. Как вы теперь знаете, Андрей Павлович Мухин – наш сотрудник, «Либеральные демократы» никогда в природе не существовали. А ваши самые доверенные лица – Зекунов, Фомичев, Шешеня, даже Павловский – тоже работали на нас. Правда, Иван Терентьевич о том и не подозревал. Как и многие другие бывшие савинковцы, Зекунов и Шешеня утратили веру в правоту вашего дела…

Савинков стиснул зубы так, что кожа туго натянулась на скулах.

– Я догадывался кое о чем…

– На что же вы рассчитывали в таком случае?

– Это важно для следствия? – с иронией спросил Савинков.

Артузов покачал головой:

– Не слишком… Следствие, как вы понимаете, располагает в достатке абсолютно доказательными уликами ваших преступлений против народа. Я нарочно употребил слово «народ», а не выражение «Советский Союз» или «советская власть». СССР и советскую власть вы не признавали. Ваше право. Но ведь вы всегда утверждали, что боретесь за счастье народа…

– Вы правы, – с глухой тоской подтвердил Савинков. И замолчал.

Артузов продолжал:

– Ваш индивидуальный террор до революции был бессмысленной авантюрой. И преступной. Потому что на нем вы погубили лучших людей своей партии. Честных и искренних в своих трагических заблуждениях. Ну а в семнадцатом году, когда вы пошли на союз с генералом Корниловым, на кого же был направлен ваш террор, уже, к слову, далеко не индивидуальный? А Рыбинск? А Колчак? А бандитские рейды Булак–Балаховича и Павловского? Чью кровь они проливали по вашему приказу? Не царских губернато

ров и полицмейстеров. Народа российского! Рабочих и крестьян! Странная любовь… – Артузов захлопнул папку «Дела». – Уверен, – глухо сказал он, – что, если бы вы с Азефом не погубили без всякой пользы для революции, а скорее во вред ей, Каляева и Сазонова, они сегодня были бы в наших рядах, а не с вами, Савинков. Но дело не только в этом. Тогда, в предреволюционные годы, народ не оценил вас как своих спасителей. Сегодня же он распознал в вас своих врагов.

– Я глубоко сожалею об этом, – тихо ответил Савинков. – И это понимание, а не предстоящий приговор наполняет сегодня мою душу страхом. Я не ответил еще вам, на что я рассчитывал, когда направлялся сюда, хотя интуиция меня предостерегала от этого шага{41}. Я сохранял надежду, что «Либеральные демократы» действительно существуют, что есть какой–то пласт, достаточно широкий, народа, который верит в правоту моего дела. Оказывается, ничего нет. И никого… Пустота… Вам этого не понять.

Артузов встал с кресла. Допрос был закончен. Поднялсяя и Савинков. Движения его были вялы и неверны, словно у старика. Глаза потухли. В какой–то отрешенности он выдавил сквозь зубы:

– Мне теперь все безразлично, в том числе и моя участь. Я уже человек не живой…

Артузов нажал на кнопку звонка, вызвал конвой. Савинкова увели.

27—29 августа 1924 года в Военной коллегии Верховного суда СССР состоялось слушание по делу Бориса Викторовича Савинкова. Процесс был открытый.

По всем пунктам предъявленных ему обвинений Савинков свою вину признал.

В заключительном слове на вечернем заседании 28 августа Савинков сказал:

– Граждане судьи! Я знаю ваш приговор заранее. Я жизнью не дорожу и смерти не боюсь. Вы видели, что на следствии я не старался ни в коей степени уменьшить свою ответственность или возложить ее на кого бы то ни было другого. Нет. Я глубоко сознавал и глубоко сознаю огромную меру моей невольной вины перед русским народом, перед крестьянами и рабочими. Я сказал «невольной вины», потому что вольной вины за мной нет. Не было дня, не было часа, не было минуты, не было таких обстоятельств, при которых я искал бы личной выгоды, добивался личных целей, защищал бы интересы имущих классов… Всегда и при всех обстоятельствах руководствовался я одним, пусть заблуждался, но руководствовался одним – моей огромной любовью к родному народу.

…Как произошло, что я, Борис Савинков, друг и товарищ Ивана Каляева и Егора Сазонова, сподвижник их, человек, который участвовал во множестве покушений при царе, в убийстве великого князя Сергея и убийстве Плеве, как случилось так, что я сижу здесь на скамье подсудимых и вы, представители русского народа, именем его, именем рабочих и крестьян судите меня? За что? За мою вину перед крестьянами и рабочими.

…После тяжкой и долгой кровавой борьбы с вами, борьбы, в которой я сделал, может быть, больше, чем многие и многие другие, я вам говорю: я прихожу сюда и заявляю без принуждения, свободно, не потому, что стоят с винтовками за спиной: я признаю безоговорочно советскую власть и никакой другой. И каждому русскому, каждому человеку, который любит родину свою, я, прошедший всю эту кровавую и тяжкую борьбу с вами, я, отрицавший вас, как никто, – я говорю ему: если ты русский, если ты любишь родину, если ты любишь свой народ, то преклонись перед рабочей и крестьянской властью и признай ее без оговорок…

На этом судебное следствие было закончено. От последнего слова подсудимый отказался, после чего суд удалился для вынесения приговора.

Суд приговорил Савинкова к расстрелу. Однако по представлению самого суда в тот же день, 29 августа, Президиум ЦИК СССР, «…признавая, что после полного отказа Савинкова, констатированного судом, от какой бы то ни было борьбы с Советской властью и после его заявления о готовности честно служить трудовому народу под руководством установленной Октябрьской революцией власти, применение высшей меры наказания не вызывается интересами охранения революционного правопорядка, и, полагая, что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс, постановляет: удовлетворить ходатайство Военной коллегии Верховного суда Союза ССР и заменить осужденному Б. В. Савинкову высшую меру наказания лишением свободы сроком на десять (10) лет».

После вынесения приговора Савинкова продолжали содержать во Внутренней тюрьме ОГПУ. Здесь ему обставили неказенной мебелью большую двухкомнатную камеру № 60, в которой он жил вместе с Любовью Ефимовной. Ему разрешили заниматься литературным трудом. Ежедневные прогулки он совершал не в тюремном дворе, а в парке Сокольники, тогда малолюдном, куда его возили на автомобиле. В сопровождении Гриши Сыроежкина Савинков несколько раз ужинал в уютном нэпмановском полуподвальчике на углу Рождественки и Пушечной улицы, напротив входа в роскошный ресторан при гостинице «Савой». Один раз они настолько засиделись, что Сыроежкин получил от Артузова выговор, правда, в устной форме и без последствий.

Пузицкий дважды вывозил Савинкова даже в театры, однажды в Большой на «Кармен», другой раз в незакрытую еще «Летучую мышь» в Большом Гнездниковском переулке. Оркестром там дирижировал двадцатипятилетний Исаак Дунаевский. На свидание с Савинковым приезжал из Ленинграда сын от первого брака Виктор Успенский.

«Феномен Савинкова» много лет не дает покоя его западным, да и отечественным биографам. Прежде всего их сбивала и сбивает с толку сама арифметика. В самом деле: между арестом Савинкова и началом судебного процесса над ним прошло всего двенадцать дней. За этот короткий срок непримиримый враг СССР пришел к безоговорочному признанию советской власти! Это казалось невероятным, невозможным, немыслимым! Объяснения на Западе давались самые фантастические: от первого, которое приходило на ум людям, мерившим все по собственным меркам (дескать, Савинков пошел на поводу у обвинения, чтобы спасти свою жизнь), до совершенно уж бредового – якобы на скамье подсудимых находился не Савинков, а загримированный под него актер.

Всего одиннадцать дней работали с Савинковым Артузов и Пиляр. Этого ничтожно мало для подготовки судебного процесса даже над обычным уголовным преступником. Но этого оказалось вполне достаточно, если учесть, что по одну сторону стола в следственной комнате находились такие выдающиеся контрразведчики, как Артузов, Пиляр, Пузиц–кий, а по другую – человек столь быстрого и решительного ума, как подследственный Савинков. Хитрить с Савинковым, расставлять ему обычные следовательские ловушки, каверзные вопросы и т. п. не приходилось. Задачи уличить Савинкова в содеянных им преступлениях не стояло: тут, что называется, улики были налицо и в достаточном количестве. От Артузова требовалось нечто принципиально иное: убедить Савинкова в бессмысленности его борьбы против советской власти, доказать ему, что народы бывшей царской

России, рабочие и крестьяне в первую очередь, считают эту власть своей собственной, кровной властью и никогда не поддержат против нее ни его, Савинкова, ни каких–либо других «освободителей».

Иначе говоря, Артузов и Пиляр должны были показать Савинкову, что преступления, им совершенные, были преступлениями не только против государственного и политического строя СССР – это Савинков понимал и на это шел, – но и тягчайшими преступлениями против того самого народа, борцом за свободу и счастье которого Савинков себя выдавал. Нужно было добиться публичного раскаяния Савинкова, матерого и упорного врага, имеющего тесные связи с правящей верхушкой империалистического мира, нужно было, чтобы сам Савинков выступил с разоблачениями происков международного империализма и белой эмиграции против СССР.

В этом и состояла политическая задача всей операции «Синдикат–2», в этом заключался ее политический итог, подвести который должно было уже не ОГПУ, а советский суд. Только так можно было сорвать с Савинкова маску идейного борца и обличить савинковщину как контрреволюционное политическое течение, подписать ему смертный приговор, что, кстати, вовсе не обязательно было связано с вынесением, а тем более приведением в исполнение смертного приговора самому Савинкову.

У Савинкова была единственная возможность избегнуть публичного признания своего полного политического банкротства – если бы он погиб, скажем, в перестрелке с пограничниками при переходе границы или в момент задержания. В этом случае имя его после смерти было бы окружено (эмиграция постаралась бы) ореолом великомученика, отдавшего свою жизнь святому делу борьбы с большевизмом и Советами. Но такой возможности чекисты ему не предоставили. Он был захвачен, как и намечалось планом операции, живым и здоровым.

Савинков был сломлен морально и духовно еще до суда, и вовсе не самим фактом своего ареста. Опытнейший конспиратор, старый заговорщик, он прекрасно понимал, что от случайного провала, ареста, гибели не застрахован никто. Он вполне мог бы смириться и с малоприятным фактом, что его, Савинкова, в какой–то момент переиграло ОГПУ, сумев, к примеру, проникнуть в его организацию и устроить ловушку на границе. В этом случае проиграл бы только он лично – не повезло, бывает. Пускай бы большевики его расстреляли, но дело, бессмертное дело Савинкова продолжало бы жить и рано или поздно завершилось бы победой, его имя было бы выбито золотыми буквами на скрижалях истории. Увы… Ничего, оказывается, не было, не существовало в России никакой организации, только и ожидавшей его, Савинкова, прибытия в многострадальную столицу, чтобы возглавить новую революцию. Не ждал его и русский народ – в его представлении он, бывший революционер, был таким же ненавистным врагом, как любой белогвардейский генерал: Деникин, Колчак, Врангель…

Вот этого Савинков перенести уже никак не мог. Что–что, а в свою историческую миссию он верил безоговорочно. Савинков был фанатиком порочной идеи. Без нее он был несчастнее андерсеновского голого короля. Разоблачение, а точнее, всенародное уличение в отсутствии даже фигового листка какой–либо подлинной идеи для него было куда хуже физической смерти, которой он, человек сильной воли и сильных страстей, боялся меньше всего.

Знаменитому андерсеновскому мальчугану хватило всего трех слов: «А король–то голый!» Артузову и Пиляру дляя этого потребовалось одиннадцать дней. Правда, за ними стояли годы, что длилась редкая по накалу операция «Син–дикат–2».

Заявления Савинкова, сделанные им в ходе судебного процесса в заключительном слове (не следует смешивать с последним, от которого он отказался), общеизвестны. Они были опубликованы и в советской, и в зарубежной печати, вышли тогда же в виде отдельной брошюры. Менее известно, что свое полное идейное и политическое разоружение, признание советской власти он подтвердил, причем неоднократно, и в частных письмах, адресованных самому близкому ему человеку – сестре Вере, и бывшим соратникам, и в дневнике, который вел в заключении.

В них Савинков написал, что признал советскую власть прежде всего потому, что окончательно убедился, что русский народ поддерживает ее. Во всех письмах повторяетсяя мысль: «Русский народ не с нами, а с Советской властью». «Выбирая между всеми разновидностями бело–зеленого движения, с одной стороны, и Советской властью – с другой, русский народ выбирает Советскую власть… Всякая борьба против Советской власти не только бесплодна, но и вредна». «Правда в том, что не большевики, а русский народ выбросил нас за границу, что мы боролись не против большевиков, а против народа… Когда–нибудь это… поймут даже эмигрантские „вожди“».

Последняя фраза – из письма сестре Вере.

А вот запись в дневнике: «Андрей Павлович [Федоров], вероятно, думает, что поймал меня. Арцыбашев{42} думает, что это двойная игра, Философов думает – предатель, а на самом деле все проще. Я не мог дольше жить за границей, не мог, потому что днем и ночью тосковал о России. Не мог, потому что в глубине души изверился не только в возможности, но и в правоте борьбы. Не мог, потому что не было покоя. …Не мог, потому что хотелось писать, а за границей что же напишешь? Словом, надо было ехать в Россию. Если бы наверное знал, что меня ждет, я бы все равно поехал…»

Захватив руководителя одной из самых опасных контрреволюционных, антисоветских, антинародных организаций – Савинкова, Артузов и его сотрудники одержали блестящую победу как чекисты. Вынудив Савинкова признать свое полное политическое банкротство, – цену этой победы удвоили.

Между тем Савинков, пребывая в тюрьме, все более впадал в настоящую, усугубляющуюся день ото дня депрессию. Тюрьма как форма наказания за содеянное была не для него. К смертной казни он был готов издавна, еще со времен покушений на царских министров и великих князей. Но не к тюремной камере, даже застланной по его просьбе ковром, даже с выездами в Сокольники и походами в театры и рестораны…

Он был человеком дела. Савинков в камере Внутренней тюрьмы чувствовал себя запечатанным в кувшине джинном из арабских сказок.

Настроение резко ухудшилось после того, как 9 апреля 1925 года была освобождена из–под стражи Любовь Ефимовна, делившая с ним камеру.

Он пишет отчаянное письмо председателю ОГПУ. Вот его текст, с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

«Гражданин Дзержинский.

Я знаю, что Вы очень занятой человек. Но я все–таки Вас прошу уделить мне несколько минут внимания.

Когда меня арестовали, я был уверен, что может быть только два исхода. Первый, почти несомненный, – меня поставят к стенке, – второй, – мне поверят и, поверив, дадут работу. Третий исход, т. е. тюремное заключение, казался мне исключенным: преступления, которые я совершил, не могут караться тюрьмой, «исправлять» же меня не нужно, – меняя исправила жизнь. Так и был поставлен вопрос в беседах с гр. Менжинским, Артузовым и Пиляром: либо расстреливайте, либо дайте возможность работать. Я был против вас, теперь я с вами; быть серединка–на–половинку, ни «за», ни «против», т. е. сидеть в тюрьме или сделаться обывателем, я не могу.

Мне сказали, что мне верят, что я вскоре буду помилован, что мне дадут возможность работать. Я ждал помилования в ноябре, потом в январе, потом в феврале, потом в апреле. Теперь я узнал, что надо ждать до Партийного Съезда, т. е. до декабря—января… Позвольте быть совершенно откровенным. Я мало верю в эти слова.

Разве, например, Съезд Советов не достаточно авторитетен, чтобы решить мою участь. Зачем же отсрочка до Партийного Съезда? Вероятно, отсрочка эта – только предлог…

Итак, вопреки всем беседам и всякому вероятию, третий исход оказался возможным. Я сижу и буду сидеть в тюрьме – когда в искренности моей едва ли остается сомнение и когда я хочу одного: эту искренность доказать на деле.

Я не знаю, какой в этом смысл. Я не знаю, кому от этого может быть польза.

Я помню наш разговор в августе месяце{43}. Вы были правы: недостаточно разочароваться в белых или зеленых, надо еще понять и оценить красных. С тех пор прошло немало времени. Я многое передумал в тюрьме и – мне не стыдно сказать – многому научился. Я обращаюсь к Вам, гражданин Дзержинский. Если Вы верите мне, освободите меня и дайте работу, все равно какую, пусть самую подчиненную. Может быть, и я пригожусь: ведь когда–то и я был подпольщиком и боролся за революцию… Если же Вы мне не верите, то скажите мне это, прошу Вас, ясно и прямо, чтобы я в точности знал свое положение.

С искренним приветом

Б. Савинков».

Ответить на это письмо Дзержинский не успел. К тому же освобождение Савинкова было вне его компетенции. Помиловать Савинкова вторично мог лишь ВЦИК СССР. Дзержинский имел возможность только ходатайствовать перед высшим органом советской власти об этом. То, что от него зависело, он сделал: создал для осужденного Савинкова, мягко говоря, совершенно необычный режим содержания под стражей. И только. Председатель ОГПУ был вовсе не столь всевластен, как полагают многие историки.

Утром рокового дня 7 мая 1925 года Савинкова навестила в тюрьме Любовь Ефимовна. После ее ухода Пузицкий, Сыроежкин и работавший под «крышей» Наркомата иностранных дел сотрудник негласного штата ОГПУ Валентин Сперанский повезли Савинкова на очередную прогулку. Но не ближнюю, в Сокольники, а в Царицыно, где ОГПУ располагало дачей (на ней, между прочим, происходило одно из «подпольных» совещаний руководства ЛД в присутствии Фомичева).

За обедом, да и после, Савинков несколько раз хорошо приложился к бутылке с коньяком и почему–то пришел в крайне возбужденное состояние. Именно «почему–то», поскольку обычно переносил алкоголь легко, мог выпить много, почти не пьянея.

Вернувшись в здание ОГПУ, все четверо зашли в кабинет отсутствующего на месте Пиляра. Кабинет № 192 располагался на пятом этаже, в крыле на Большой Лубянке, по той стороне коридора, где окна комнат выходили во внутренний двор. У кабинета заместителя начальника КРО была одна особенность: когда–то в нем был балкон. При реконструкции здания его убрали, вместо двери сделали окно с очень невысоким – на уровне колена – подоконником. Так как день был не по–майски теплый, даже жаркий, окно было распахнуто настежь.

Пузицкий вышел зачем–то в смежную комнату. Сыроеж–кин сидел возле окна, откинувшись в глубоком кресле, Сперанский – на стуле возле двери. Савинков расхаживал по комнате, жалуясь, что не получил ответа от председателяя ОГПУ, что не может больше пребывать в неведении, что ему нужна работа…

Остальное произошло в какие–то доли секунды. В очередной раз приблизившись к окну, Савинков как–то странно переломился в пояснице, вскрикнул и – выпал наружу. Сидевший почти рядом Сыроежкин успел было поймать его за щиколотку, но, по несчастью, поврежденной, а потому слабой рукой. Удержать Савинкова оказалось невозможно.

По сей день в западной, да и нынешней российской литературе упорно, с навязчивым постоянством регулярно появляется безапелляционное утверждение, что имело место вовсе не самоубийство Савинкова, но очередное преступление. Дескать, чекисты злодейски выкинули несчастного арестанта из окна. И никто не задается вопросом: а зачем тем же чекистам нужно было убивать давно и публично разоружившегося врага?

Неужели непонятно, что его смерть была им просто–напросто не выгодна (даже если отстраниться от моральной стороны)?

Как ни странно, не поддался на эту провокационную, в сущности, шумиху человек, который, казалось бы, должен был первым ее поддержать своим авторитетом. Речь идет об известном дипломате и агенте Роберте Брюсе Локкарте, одной из ключевых фигур пресловутого «Заговора послов» в 1918 году. В своей книге{44} он, хорошо знавший Савинкова, писал:

«По непонятной причине на Бориса Савинкова англичане смотрели как на человека действия и, следовательно, как на героя. Больше, чем другие русские, Савинков был теоретиком, человеком, который мог просидеть всю ночь за водкой, обсуждая, что он сделает завтра, а когда это завтра приходило, он предоставлял действовать другим. Нельзя отрицать его талантов: он написал несколько прекрасных романов, он понимал революционный темперамент лучше кого–либо и знал, как сыграть на нем для собственной выгоды. Он столько общался со шпионами и провокаторами, что, подобно герою одного из своих романов, сам не знал, предает ли он себя или тех, кого он хотел предать. Как и большинство русских, он был одаренным оратором и производил впечатление на слушателя. Как–то раз он совсем покорил мистера Черчилля, увидевшего в нем русского Бонапарта. Однако в нем были роковые недостатки. Он любил пышность, несмотря на честолюбие, он не хотел пожертвовать своими слабостями ради этого честолюбия. Его главная слабость была и моей слабостью – склонность к коротким приступам лихорадочной работы, и вслед за ними – длинные периоды безделия. Я часто встречался с ним после падения правительства Керенского. Он приехал ко мне в Москву в 1918 году, когда за его голову была обещана награда. Опасность для него и для меня была велика. Единственной маскировкой служили ему громадные роговые очки с темными стеклами. Почти всё, о чем он говорил, сводилось к обвинению союзников и русской контрреволюции, в сообществе с которыми он обвинялся. В последний раз я видел его в ночном кабачке в Праге в 1923 году. Он был трагической фигурой, к которой нельзя было не чувствовать глубочайшей симпатии. Спустя некоторое время, растеряв всех своих друзей, Савинков вернулся в Москву и предложил свои услуги большевикам; меня это не удивило. Без сомнения, в этом беспокойном мозгу созревал какой–то грандиозный проект нанесения последнего удара на благо России и свершения какого–то необыкновенного „coup d'etat“{45}. Это была ставка игрока (он всю жизнь играл в одиночку), и, хотя противники большевиков утверждают, что он был убит – отравлен и выброшен в окно, я не сомневаюсь в его самоубийстве» (разрядка автора. – Т. Г.).

Не со всем в этом пассаже Локкарта можно согласиться (Савинков все же был и человеком действия), но в целом портрет террориста у него получился примечательный.

Последнюю точку в рассуждениях о «загадочной» смерти Савинкова должна поставить недавно опубликованная докладная записка по этому поводу, написанная Григорием Сыроежкиным, что называется, по свежим следам.

«ПОКАЗАНИЯ ПО ПОВОДУ САМОУБИЙСТВА

АРЕСТОВ. Б. В. САВИНКОВА

7 мая вечером по предложению тов. Пузицкого я прибыл в ГПУ для сопровождения за город арестов. Савинкова совместно с т. Пузицким и Сперанским. На автомобиле мы выехали в Царицыно, где пробыли 1 – 1 /2 часа и затем вернулись обратно в Москву. Зашли в комнату № 192, откуда должен был быть направлен во Внутреннюю тюрьму Б. С. Мне показалось, что настроение у него обыкновенное.

8 тот момент, когда тов. Пузицкий вышел в соседнюю комнату, кажется, за водой, Б. Савинков ходил по комнате, что–то рассказывал и вдруг совершенно неожиданно выбросился в окно. Я тут же вскочил, сделал прыжок к окну, но было уже поздно. Я увидел у двери (соседняя с окном, куда выбросился С.) тов. Пузицкого. В продолжение нескольких секунд мы все оставались в недоумении. Затем т. Пузицкий выбежал из комнаты для того, чтобы сделать тревогу. Я тут же выбежал во двор, где увидел Б. С., который был уже мертв.

Гр. Сыроежкин

9 мая 1925».

На этом и мы поставим точку в рассказе о Борисе Савинкове{46}.

На другой день после окончания сенсационного суда над Савинковым помощник положил на стол Артузова новое «Дело». На картонной обложке было выведено только одно слово – «Рейли».

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?