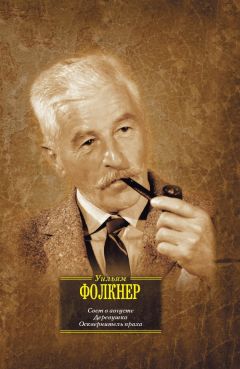

Текст книги "Свет в августе. Деревушка. Осквернитель праха (сборник)"

Автор книги: Уильям Фолкнер

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 68 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]

Калвин Берден был сыном священника, которого звали Натаниэль Беррингтон. Младший, десятый ребенок в семье, он сбежал из дому на корабле в возрасте двенадцати лет, еще не умея (или не желая, как думал отец) написать свое имя. Он совершил плавание вокруг мыса Горн в Калифорнию и перешел в католичество; год прожил в монастыре. Десятью годами позже он явился в Миссури с Запада. Через три недели после приезда он женился на девушке из гугенотской семьи, эмигрировавшей из Каролины через Кентукки. На другой день после венчания он сказал: «Пора, пожалуй, остепениться». И начал остепеняться в тот же день. Свадьба еще была в разгаре, а он уже предпринял первый шаг: официально объявил о своем отречении от католической церкви. Он сделал это в салуне, настаивая, чтобы все присутствующие выслушали его и высказали свои возражения; особенно он настаивал на возражениях, хотя их не было – то есть до тех пор, покуда его не увели друзья. На другой день он сказал, что говорит совершенно серьезно, что он не желает принадлежать к церкви лягушатников и рабовладельцев. Это было в Сент-Луисе. Он купил там дом и через год стал отцом. Тогда он сказал, что год назад порвал с католической церковью ради спасения души сына; мальчика же чуть ли не с пеленок он принялся обращать в веру своих новоанглийских предков. Унитарианской молельни поблизости не было[23]23

Унитарианской молельни поблизости не было… – Имеется в виду унитарианская церковь, одна из наиболее либеральных протестантских церквей в США, пользующаяся особым влиянием в штатах Новой Англии. На американском Юге число унитарианцев незначительно.

[Закрыть], и английскую Библию Берден читать не умел. Зато у священников в Калифорнии он научился читать по-испански, и, как только ребенок начал ходить, Берден (теперь он называл себя Берденом, ибо, как пишется настоящая фамилия, он не знал, а священники научили его рисовать ее именно так – хотя веревка, нож и рукоять пистолета все равно ему были сподручней пера) начал читать ребенку привезенную из Калифорнии испанскую книгу, то и дело прерывая плавное, благозвучное течение мистики на иностранном языке корявыми экспромтами и рассуждениями, состоявшими наполовину из унылой и бескровной логики, которую он перенимал у отца нескончаемыми новоанглийскими воскресеньями, и наполовину из немедленной геенны и осязаемой серы, каким позавидовал бы любой проповедник-методист[24]24

…проповедник-методист. – Речь идет о крупной протестантской секте (в США – церкви) методистов, основанной в XVIII в. английским священником Джоном Уэсли (1703–1791). Она требует от своих членов крайнего благочестия и строгой дисциплины. В южных штатах методисты составляют около половины всего населения.

[Закрыть]. Они сидели в комнате вдвоем: высокий, худой, нордического вида мужчина и маленький смуглый живой мальчик, унаследовавший масть и сложение от матери, – словно люди двух разных рас. Когда мальчику было лет пять, Берден, заспорив с каким-то человеком о рабстве, убил его и вынужден был вместе с семьей бежать, покинуть Сент-Луис. Он уехал на Запад, «подальше от демократов»[25]25

…«подальше от демократов». – Имеется в виду демократическая партия США, которая в середине XIX в. выражала интересы плантаторского Юга и поддерживала рабовладение.

[Закрыть].

Поселок, где он обосновался, состоял из лавки, кузницы, церкви и двух салунов. Здесь Берден большую часть времени проводил в разговорах о политике – грубым громким голосом проклиная рабство и рабовладельцев. Слава его дошла и сюда, было известно, что он носит пистолет, и мнениям его внимали, по меньшей мере не переча. Время от времени, особенно субботними вечерами, он приходил домой, переполненный неразбавленным виски и раскатами собственных тирад. Тогда он твердою рукой будил сына (мать уже умерла, родив еще трех дочерей, как на подбор голубоглазых). «Либо я научу тебя ненавидеть два зла, – говорил он, – либо я с тебя шкуру спущу. Эти два зла – ад и рабовладельцы. Ты меня слышишь?»

«Да, – отвечал мальчик. – Тут не захочешь – услышишь. Ложись, дай мне поспать».

Он не был веропроповедником, миссионером. Если не считать нескольких незначительных эпизодов с применением огнестрельного оружия – к тому же без единого смертельного исхода, – он ограничивал себя кругом семьи. «Провались они все в свой закоснелый ад, – говорил он детям. – Но в вас четверых я буду вбивать возлюбленного Господа, покуда владею рукой». И делал это по воскресеньям. Каждое воскресенье, вымывшись, во всем чистом, – дети в ситце и парусине, отец в суконном сюртуке, оттопырившемся на бедре из-за пистолета, и в плиссированной рубашке без воротничка, которую старшая дочь отглаживала по субботам не хуже покойной матери, – они собирались в чистой, топорно обставленной гостиной, и Берден читал некогда позолоченную и разукрашенную книгу на языке, которого никто из них не понимал. Он продолжал это делать до тех пор, пока его сын не сбежал из дому.

Мальчика звали Натаниэлем. Он сбежал в четырнадцать лет и шестнадцать лет не возвращался, но два раза за это время от него приходили устные вести. Первый раз – из Колорадо, второй раз – из Мексики. Он не сообщал, что он делает в этих местах. «Все было благополучно, когда я уезжал», – сказал посланец. Это был второй посланец; дело происходило в 1863 году, и гость завтракал на кухне, заглатывая пищу с чинным проворством. Три девочки, старшие две – уже почти взрослые, прислуживали ему, стоя около дощатого стола в простых широких платьях, с тарелками в руках, слегка разинув рты, а отец сидел за столом напротив гостя, подперши голову единственной рукой. Другую руку он потерял два года назад в Канзасе, сражаясь в отряде партизанской конницы; борода и волосы его уже поседели. Но он был по-прежнему силен и сюртук его по-прежнему оттопыривала рукоятка тяжелого пистолета.

– Он попал в небольшую передрягу, – рассказывал приезжий. – Но когда я в последний раз о нем слышал, все было благополучно.

– В передрягу? – переспросил отец.

– Убил мексиканца, который говорил, будто он украл у него лошадь. Вы же знаете, как эти испанцы относятся к белым людям, даже когда они мексиканцев не убивают. – Приезжий отпил кофе. – Да ведь, пожалуй, без строгости там нельзя – столько овечек в страну понаехало, да и мало ли что… Покорно благодарю, – сказал он старшей дочери, которая выложила ему на тарелку стопку горячих кукурузных оладьев, – спасибо, хозяйка, я достану, достану до подливки. Люди говорят, что это вовсе и не мексиканца лошадь. Говорят, у него лошади сроду не было. Да ведь и испанцам приходится держать народ построже, когда из-за этих приезжих с Востока о Западе и так идет дурная слава.

Отец хмыкнул.

– Побожиться могу. Если была передряга, побожиться могу, что без него не обошлось. И скажите ему, – окончательно разъярился отец, – если он позволит этим желтопузым попам себя охмурить – на месте пристрелю, все равно как мятежника[26]26

…как мятежника. – Т. е. как сторонника южной Конфедерации, образование которой расценивалось ее противниками как мятеж против законных властей США.

[Закрыть].

– Скажите ему, чтоб домой приезжал, – вмешалась старшая дочь. – Вот что ему скажите.

– Хорошо, хозяйка, – ответил приезжий. – Непременно скажу. Мне сейчас надо на Восток заехать, в Индиану. Но как вернусь, сразу его разыщу. Скажу непременно. Ах да, чуть не забыл. Он велел передать, что женщина и ребенок живы и здоровы.

– Чья женщина и ребенок? – сказал отец.

– Его, – ответил гость. – Еще раз покорно вас благодарю. И всего вам хорошего.

Перед тем как увидеться с ними, сын дал знать о себе в третий раз. В один прекрасный день они услышали, как он кричит перед домом – правда, где-то вдалеке. Это было в 1866 году. Семья еще раз переехала – еще на сто миль к западу, и сын, пока нашел их, потерял два месяца, катая взад-вперед по Канзасу и Миссури на тарантасе, под сиденьем которого валялись, как пара старых башмаков, два кожаных мешочка с золотым песком, новыми монетами и необработанными камешками. Когда сын с криком подъехал к обложенной дерном халупе, перед дверью на стуле сидел мужчина. «Вон отец, – сказал Натаниэль женщине, которая ехала рядом с ним. – Видишь?» Хотя отцу не было шестидесяти, зрение у него ослабло. Он только тогда узнал сына, когда тарантас остановился и сестры с криками высыпали из дома. Тут он поднялся и издал долгий трубный рев. «Вот мы и дома», – сказал Натаниэль.

Калвин не произнес ни единой фразы. Он только кричал и ругался. «Шкуру спущу! – ревел он. – Дочки! Ванги! Бекки! Сара!» Сестры уже были тут. В своих сборчатых юбках они словно вылетели из двери или выплыли, как шары в потоке воздуха, с пронзительными криками, тонувшими в трубном реве отца. Его сюртук – сюртук богача, или удалившегося на покой, или просто воскресный – был расстегнут, и он дергал что-то у пояса таким же движением и с таким выражением лица, с каким вытаскивал бы пистолет. Но он просто стаскивал с брюк единственной рукой свой кожаный ремень и через мгновение, размахивая им, ринулся сквозь голосистую вьющуюся стайку женщин. «Я тебя проучу! – ревел он. – Я тебе покажу, как убегать!» Ремень дважды хлестнул Натаниэля по плечам. Он успел хлестнуть дважды, прежде чем мужчины сцепились.

Это было вроде игры: смертельной игры, нешуточной забавы, игры двух львов, которая может кончиться, а может и не кончиться кровью. Они схватились, ремень повис: лицом к лицу, грудь в грудь стояли они – худой старик с сединой в бороде и светлыми глазами северянина и молодой, ничем на него не похожий, с крючковатым носом и белыми зубами, оскаленными в улыбке. «Перестань, – сказал Натаниэль. – Ты что, не видишь, кто смотрит на нас с тарантаса?»

До сих пор никто из них даже не взглянул в сторону тарантаса. Там сидела женщина и мальчик лет двенадцати. Отец только раз взглянул на женщину; на мальчика ему уже незачем было смотреть. Он только взглянул на женщину, и челюсть у него отвисла, словно он увидел привидение. «Евангелина!» – сказал он. Она была похожа на его покойную жену, как родная сестра. Сын, едва ли и помнивший свою мать, взял себе в жены женщину, которая была почти ее копией.

«Это Хуана, – сказал он. – С ней Калвин. Мы приехали домой, чтобы пожениться».

Вечером после ужина, уложив ребенка и женщину спать, Натаниэль стал рассказывать. Сидели вокруг лампы: отец, сестры, вернувшийся сын. У них там, объяснял Натаниэль, священников не было – одни попы, католики. «И вот, когда стало ясно, что она ждет чико[27]27

Малыша (исп.).

[Закрыть], она начала поговаривать о попе. Но не мог же я допустить, чтобы Берден родился нехристем. Ну и начал кого-нибудь присматривать, чтобы ее ублажить. А тут то одно, то другое, – так я и не выбрался за священником; а потом мальчик родился, и спешить уже было некуда. А она все беспокоится – насчет попа и прочего, и тут как раз, годика через два, я услышал, что в Санта-Фе[28]28

Санта-Фе – столица Нью-Мексико, образованной в 1850 г. «территории», входившей в состав США (с 1912 г. – самостоятельный штат).

[Закрыть] в какой-то день будет белый священник. Ну, собрались мы, поехали – и поспели в Санта-Фе как раз, чтобы полюбоваться на пыль от дилижанса, который увозил священника. Ну, стали дальше ждать, и годика еще через два нам опять представился случай, в Техасе. А тут, как нарочно, я с конной полицией связался – помогал им уладить небольшую заваруху, когда там с одним помощником шерифа на танцах невежливо обошлись. А когда все кончилось, мы просто решили, что поедем домой и женимся по-человечески. Вот и приехали».

Отец сидел под лампой, худой, седой и строгий. Он слушал, но лицо его было задумчиво и выражало какую-то жарко дремлющую мысль, растерянность и возмущение. «Еще один чернявый Берден, бесово племя, – сказал он. – Люди подумают, у меня от работорговки дети. А теперь – он с такой же. Сын слушал молча и даже не пытался объяснить отцу, что женщина испанка, а не мятежница. «Проклятые чернявые недоростки – не растут, потому что гнетет их тяжесть Божьего гнева, чернявые, потому что грех человеческого рабства[29]29

…грех человеческого рабства… – парафраза названия четвертой части трактата Спинозы «Этика»: «О человеческом рабстве, или О силах аффектов».

[Закрыть] травит им кровь и плоть». Взгляд у него был отсутствующий, фанатичный, убежденный. «Но теперь мы их освободили – и чернявых и белых, всех. Теперь они посветлеют. Через сотню лет опять сделаются белыми людьми. Тогда мы, может, пустим их обратно, в Америку». Он умолк в задумчивости, медленно остывая. «Ей-богу, – сказал он вдруг, – хоть и чернявый, а все равно у него мужская стать. Ей-богу, большой будет, в деда – не плюгавец вроде отца. Пускай мамаша чернявая и сам чернявый, а будет большой».

Все это она рассказывала Кристмасу, сидя с ним рядом на его кровати; в хибарке темнело. За час они ни разу не пошевелились. Теперь он совсем не видел ее лица, слушал вполуха; от голоса женщины его укачивало, как в лодке; неохватный, не вызывавший отзвуков в памяти покой навевал дремоту. «Его звали Калвином, как дедушку, и он был высокий, как дедушка, хотя смуглый в бабушкину родню и в мать. Мне она не была матерью: он мне единокровный брат. Дедушка был последним из десяти, отец был последним из двух, а Калвин был самым последним». Ему только что исполнилось двадцать лет, когда его убил в городе, в двух милях от этого дома, бывший рабовладелец и конфедератский офицер по фамилии Сарторис[30]30

…конфедератский офицер по фамилии Сарторис… – Полковник Джон Сарторис упоминается в целом ряде произведений йокнапатофского цикла («Сарторис», «Шум и ярость», «Авессалом! Авессалом!», «Непобежденные», «Сойди, Моисей» и др.). В романе «Сарторис» о нем говорится как о человеке, убившем «двух саквояжников-янки, что негров мутили». Более подробно об убийстве Берденов рассказано в новелле «Друзилла» (1934; опубл. в 1935 г. под названием «Схватка у Сарторисов»), которая впоследствии вошла в повесть «Непобежденные» (гл. VI).

[Закрыть]; дело шло об участии негров в выборах.

Она рассказала Кристмасу про могилы – брата, деда, отца и двух его жен – на бугре, под виргинскими можжевельниками, на выгоне в полумиле от дома; слушая молча, Кристмас думал: «Ага. Поведет меня смотреть. Придется сходить». Но она не повела. После этой ночи, когда она сказала ему, где они и что он может пойти посмотреть на них, если хочет, она ни разу не заговаривала с ним о могилах.

– Впрочем, может, вы их и не найдете, – сказала она. – Потому что в тот вечер, когда деда и Калвина привезли домой, отец дождался темноты, похоронил их и скрыл могилы – сровнял холмики, забросал кустами и мусором.

– Скрыл? – сказал Кристмас.

В голосе ее не было ничего женственного, скорбного, мечтательного.

– Чтобы их не нашли. Не могли вырыть. И надругаться, чего доброго. – И с легким нетерпением продолжала: – Нас тут ненавидели. Мы были янки. Пришлые. Хуже, чем пришлые: враги. Саквояжники[31]31

Саквояжники – так на Юге в период Реконструкции презрительно называли пришельцев с Севера, поскольку все их пожитки часто умещались в одном саквояже.

[Закрыть]. А она – война – была еще слишком свежа в памяти, и даже побежденные не успели образумиться. Подбивают негров на грабежи и насилие – вот как это у них называлось. Подрывают главенство белых. Думаю, полковник Сарторис прослыл героем в городе, когда убил двумя выстрелами из пистолета однорукого старика и мальчика, который не успел даже проголосовать в первый раз. Возможно, они были правы. Не знаю.

– Ну? – сказал Кристмас. – Они и так могли? Выкопать их уже убитых, мертвых? Когда же люди разной крови перестанут ненавидеть друг друга?

– Когда? – Ее голос пресекся. Потом она продолжала: – Не знаю. Не знаю, вырыли бы их или нет. Меня еще не было на свете. Я родилась через четырнадцать лет после того, как убили Калвина. Не знаю, на что тогда были способны люди. Но отец думал, что они на это способны. Поэтому скрыл могилы. А потом умерла мать Калвина, и он похоронил ее там же, с Калвином и дедушкой. Так что незаметно это стало чем-то вроде нашего семейного кладбища. Может быть, отец не собирался ее там хоронить. Я помню, мать (ее прислали по просьбе отца наши нью-гемпширские родственники вскоре после того, как умерла мать Калвина. Он ведь остался один. Думаю, если бы Калвин и дедушка не были здесь похоронены, он бы уехал), мать говорила, что отец совсем уже собирался уезжать, когда умерла мать Калвина. Но она умерла летом, и по жаре нельзя было везти ее в Мексику, к родным. И он похоронил ее здесь. Поэтому, наверно, здесь и остался. А может, потому, что начал стареть, и все, кто воевал в Гражданскую, тоже постарели, а негры в общем-то никого не убили и не изнасиловали. Словом, похоронил ее здесь. Эту могилу ему тоже пришлось скрыть – думал, вдруг кто-нибудь увидит ее и вспомнит про Калвина и дедушку. Не хотел рисковать, хотя все давно прошло и кончилось и поросло быльем. А на следующий год он написал нашему родственнику в Нью-Гемпшир. Он написал: «Мне пятьдесят лет. У меня есть все, чего она пожелает. Пришлите мне хорошую жену. Мне все равно, кто она, лишь бы хозяйка была хорошая и не моложе тридцати пяти лет». И послал в конверте деньги на билет. А через два месяца сюда приехала моя мать, и они в тот же день поженились. Скоропалительная была свадьба – для него. В первый раз – когда они с Калвином и матерью Калвина отыскали дедушку в Канзасе – ему, чтобы жениться, понадобилось двенадцать лет. Приехали они в середине недели, а свадьбу отложили до воскресенья. Устроили ее на воздухе, у ручья, зажарили бычка, поставили бочонок виски, и пришли туда все, кого им удалось позвать и кто сам прослышал. Собираться начали в субботу утром, а вечером приехал проповедник. Сестры отца весь день шили матери Калвина свадебное платье и фату. Платье они сшили из мучных мешков, а фату – из москитной сетки, которой хозяин салуна закрывал картину над стойкой. Сетку одолжили на время. Даже Калвину сделали что-то вроде костюма. Тогда ему шел тринадцатый год, и они хотели, чтобы он был шафером. Он не хотел. Накануне ночью он узнал, что ему предстоит, и на другой день (свадьбу хотели устроить часов в шесть или семь утра), когда все встали и позавтракали, обряд пришлось отложить – Калвин куда-то пропал. Наконец его отыскали, заставили надеть костюм, и свадьба состоялась – мать Калвина была в самодельном платье и москитной фате, а отец – в узорчатых испанских сапогах, которые он привез из Мексики, и с намазанными медвежьим салом волосами. Дедушка был посаженым отцом. Только, пока охотились за Калвином, он то и дело отлучался к бочонку, и когда подошла пора вести невесту, он вместо этого произнес речь. Пустился рассуждать о Линкольне и рабстве, и все допытывался, кто из присутствующих посмеет отрицать, что Линкольн для негров – все равно что Моисей для детей Израилевых и что Чермное море – это кровь, которая должна пролиться, чтобы черный народ достиг обетованной земли[32]32

…Линкольн для негров – все равно что Моисей… достиг обетованной земли. – Президент США А. Линкольн, издавший в 1862 г. декларацию об уничтожении рабства, отождествляется здесь с библейским пророком Моисеем, который вывел евреев из египетского плена в Ханаан, землю обетованную. Спасаясь от погони, «…пошли сыны Израилевы среди моря по суше…», среди расступившихся вод Красного (Чермного) моря (см. Исход, 14:22); преследовавшее их войско фараона утонуло, когда вода возвратилась на свое место. Очевидно, Фолкнер обыгрывает слова самого Линкольна, уподобившего страдания рабов-негров стенаниям сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве: «И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу» (Исход, 2:23).

[Закрыть]. Унять его и возобновить церемонию удалось не скоро. После свадьбы молодые пробыли там с месяц. Но в один прекрасный день отец с дедушкой отправились на Восток, в Вашингтон, и приехали сюда, получив от правительства полномочия содействовать освобожденным неграм. Они все приехали в Джефферсон, кроме сестер отца. Две вышли замуж, младшая осталась жить с одной из них, а дедушка с отцом, Калвином и его матерью переехали сюда и купили дом. А затем случилось то, к чему они готовы были, наверно, с самого начала, и отец жил один, пока из Нью-Гемпшира не приехала моя мать. До этого они никогда друг друга не видели, даже на карточках. Они поженились в день ее приезда, а через два года родилась я, и отец назвал меня Джоанной, в честь матери Калвина. Думаю, что он и не хотел еще одного сына. Я плохо его помню. Он только раз запомнился мне как человек, как личность – это когда он повел меня смотреть могилы Калвина и дедушки. День был ясный, весной. Я, помню, не знала даже, зачем мы идем, но идти не хотела. Не хотела идти под деревья. Не знаю почему. Я же не могла знать, что там; мне было всего четыре года. Да если бы и знала, ребенка это не могло напугать. Наверное, что-то было в отце, как-то через него на меня подействовала эта роща. Он оставил какой-то отпечаток на роще, и я чувствовала, что, когда вступлю туда, отпечаток перейдет на меня и я никогда не смогу этого забыть. Не знаю. Но он заставил меня пойти и, когда мы там стояли, сказал: «Запомни. Здесь лежат твой дед и брат, убитые не одним белым человеком, но проклятием, которому Бог предал целый народ[33]33

…проклятием, которому Бог предал целый народ… – Имеется в виду библейское предание о том, что Ной, оскорбленный своим сыном Хамом, проклял его наследника Ханаана, сказав: «…раб рабов будет он у братьев своих» (Бытие, 9:25). В американском религиозно-бытовом сознании укоренилось представление о неграх как потомках Хама и его сына Ханаана, обреченных на рабство проклятием Ноя.

[Закрыть], когда твоего деда, и брата, и меня, и тебя не было и в помине. Народ, проклятый и приговоренный на веки вечные быть частью приговора и проклятья белой расе за ее грехи. Запомни это. Его приговор и Его проклятие. На веки вечные. На мне. На твоей матери. На тебе, хоть ты и ребенок. Проклятие на каждом белом ребенке, рожденном и еще не родившемся. Никто не уйдет от него». А я сказала: «И я тоже?» И он сказал: «И ты тоже. Прежде всего – ты». Я видела и знала негров, сколько себя помню. Для меня они были то же самое, что дождь, комната, еда, сон. Но после этого они впервые стали для меня не просто людьми, а чем-то другим – тенью, под которой я живу. Живем мы все, все белые, все остальные люди. Я думала о том, как появляются и появляются на свет дети, белые – и черная тень падает на них раньше, чем они первый раз вдохнут воздух. А черная тень представлялась мне в виде креста. И виделось, как белые дети, еще не вдохнув воздух, силятся вылезти из-под тени, а она не только на них, но и под ними, раскинулась, точно руки, точно их распяли на крестах. Я видела всех младенцев, которые появятся на свет, тех, что еще не появились, – длинную цепь их, распятых на черных крестах. Тогда я не могла понять, вижу я это или мне мерещится. Но это было ужасно. Ночью я плакала. Наконец я сказала отцу, попыталась сказать. Я хотела сказать ему, что должна спастись, уйти из-под этой тени, иначе умру. «Не можешь, – сказал он. – Ты должна бороться, расти. А чтобы расти, ты должна поднимать эту тень с собой. Но ты никогда не подымешь ее до себя. Теперь я это понимаю, а когда приехал – не понимал. Избавиться от нее ты не можешь. Проклятие черной расы – Божье проклятие. Проклятие же белой расы – черный человек, который всегда будет избранником Божьим, потому что однажды Он его проклял». Ее голос смолк. В неясном прямоугольнике раскрытой двери плавали светляки. Наконец Кристмас сказал:

– Я хотел у тебя спросить. Но теперь, кажется, сам знаю ответ.

Она не шелохнулась. Голос ее был спокоен.

– Что?

– Почему твой отец не убил этого… как его звать – Сарториса?

– А-а, – сказала она. Снова наступила тишина. За дверью плавали и плавали светляки. – Ты бы убил. Убил бы?

– Да, – сказал он сразу, не задумываясь. Потом почувствовал, что она смотрит в его сторону, как будто может видеть его. Теперь ее голос был почти ласков – так он был тих, спокоен.

– Ты совсем не знаешь, кто твои родители?

Если бы она могла разглядеть его лицо, то увидела бы, что оно угрюмо, задумчиво.

– Знаю только, что в одном из них негритянская кровь. Я тебе говорил.

Она еще смотрела на него: он понял это по голосу. Голос был спокойный, вежливый, заинтересованный, но без любопытства.

– Откуда ты знаешь?

Он ответил не сразу. Наконец сказал:

– Я не знаю. – И снова умолк; но она поняла по голосу, что он смотрит в сторону, на дверь. Его лицо было угрюмо и совершенно неподвижно. Он снова пошевелился, заговорил: в голосе зазвучала новая нотка, невеселая, но насмешливая, строгая и сардоническая одновременно. – А если нет, то много же я времени даром потерял, будь я проклят.

Теперь она тоже как будто раздумывала вслух, тихо, затаив дыхание, но по-прежнему не жалобясь, не зарываясь в прошлое:

– Я думала об этом. Почему отец не застрелил полковника Сарториса. Думаю – из-за своей французской крови.

– Французской крови? – сказал Кристмас. – Неужели даже француз не взбесится, если кто-то убьет его отца и сына в один день? Видно, твой отец религией увлекся. Проповедником, может, стал.

Она долго не отвечала. Плавали светляки, где-то лаяла собака, мягко, грустно, далеко.

– Я думала об этом, – сказала она. – Ведь все было кончено. Убийства в мундирах, с флагами и убийства без мундиров и флагов. И ничего хорошего они не дали. Ничего. А мы были чужаки, пришельцы и думали не так, как люди, в чью страну мы явились незваные, непрошеные. А он был француз, наполовину. Достаточно француз, чтобы уважать любовь человека к родной земле – земле его родичей – и понимать, что человек будет действовать так, как его научила земля, где он родился. Я думаю, поэтому.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?