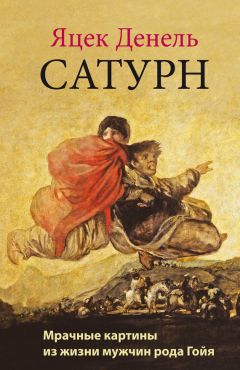

Текст книги "Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя"

Автор книги: Яцек Денель

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)

XXII

Говорит Хавьер

Письмо пришло в первую неделю апреля, а может, и в начале второй – но я чувствовал: он еще жив. Странные это были денечки. Я ходил по Мадриду в предчувствии огромной свободы, что на могучих крыльях неслась ко мне со стороны Пиренеев, я ждал ее, как когда-то afrancesados ждали Наполеона с его конституцией, как потом чернь ждала El Deseado[90]90

Желанный (исп.).

[Закрыть] – долгожданного монарха, возвращающегося из изгнания и оказавшегося задним числом кретином и деспотом, – и как позднее скудеющие ряды его сторонников ждали «ста тысяч сыновей святого Людовика» (трудно придумать более глупое название для французской солдатни); так и я во время своих прогулок обращал лицо в сторону Пиренеев, приблизительно, конечно, и старался почувствовать дуновение, несущее с собой воздух свободы. А в то же самое время занимался всякими необходимыми делами: копия метрики, ее удостоверение королевским нотариусом, согласие на поездку французского генерального консула. Я даже не пользовался экипажем, предпочитая ходить пешком; стояла весна, в природе все прилипало друг к другу от пульсирующих в ней соков, а я на сорок третьем году рождался заново. Для какой жизни? Одному Богу известно. Кто же в день рождения знает свое предназначение?

А потом я вдруг почувствовал – умер. И больше я не застану его в живых, теперь мне не придется заглядывать ему в глаза, терпеть его презрительный взгляд, унылые претензии, застоявшиеся обиды. Наконец-то я мог поехать. Я знал: Гумерсинда на месте и утрясет наши дела. Сразу после его смерти в доме побывали толпы людей. Гаулон, известный своей новой техникой литографии, он, впрочем, позднее помог мне с завещанием, позвал какого-то де Торре, чтоб тот нарисовал старого барсука на ложе смерти; я видел набросок, ничего особенного, но они, безусловно, зашибут деньгу на клише. Какой-то купец, которого он когда-то написал, заплатил за похороны, Молина зарегистрировал смерть в мэрии, правда, ошибся в возрасте, ну да Бог с ним. Гумерсинда выбрала для глухаря место на кладбище картезианцев, рядом со своим отцом; почему бы и нет, не подерутся, я думаю. И занялась остальным: приняла консула, которому надлежало засвидетельствовать смерть и подтвердить личность умершего, купила у францисканцев монашеское облачение, ибо старик хотел, чтоб его похоронили в коричневой рясе, дополнительно оплатила плакальщиц (как раз без этого можно было обойтись) и все время успокаивала эту женщину, что, мол, как только я приеду, все образуется и мы честно поделим наследство. Ну и поделили. Перво-наперво я разыскал пистолеты, я был уверен, что это ценные вещи, высокого класса; отец отличался великолепным вкусом, если речь шла о всяческом оружии, с помощью которого можно застрелить, заколоть или зарезать живое существо, вскрыть ему жилы, раскроить череп, – тут денег он не жалел. Позже занялся серебром, что вполне естественно, хорошо, хоть прислуга позаботилась о нем как полагается и до моего приезда ничего не пропало; только одна тарелочка куда-то запропастилась. Но кто-то вспомнил, что лежит она возле постели, на которой умирал старик. Я пошел наверх – ложе уже было застлано, а посредине лежал маленький увядший букетик, наверно, Росарио положила. Я взял тарелочку и с минуту постоял. Я думал о нем. О том, что он не выносил сентиментальных жестов и никогда не рисовал цветов. Пожелай она сделать ему приятное, ей следовало бы положить цесарку со свернутой шеей, телячью голову с содранной шкурой, что-нибудь из того, что он мог бы написать, – да разве благопристойной глупой девице со своими изощренными нудными штришками понять такое?! Цветочки-василечки. Эх! Взял я тарелочку, спустился на кухню и проследил, чтоб все было как следует упаковано и выслано в Мадрид.

А потом пошел к той женщине и сказал ей, довольно-таки сухо и вразумительно, ведь я же не собирался устраивать сцен или наслаждаться ее упадком, не собирался и признаваться, что для меня это в каком-то смысле победа; поэтому я сказал ей сухо, доходчиво и, как мне кажется, весьма великодушно: «Вы находитесь в чужой стране и, быть может, захотите вернуться на родину; вот вам платежное поручение на тысячу франков, этого должно хватить». Так и хотелось добавить что-нибудь типа: муж, мол, наверняка ждет вас с нетерпением, но это было бы подло. «Мебель и одежду можете оставить себе», – только и добавил. Она начала что-то там лепетать, что-де ищет дешевую квартиру, но ведь Франсиско собирался указать ее в завещании, и такая запись имеется, а к тому же фортепиано, его придется продать, а это страшно огорчит Росарио – говорила она несвязно, путаясь в мыслях, я стоял (а что прикажете делать?), держа двумя пальцами бумажку на тысячу франков; в конце концов сунул ей в руку и сказал: «Если есть какая-либо запись насчет вас, будьте любезны, найдите ее и обязательно отнесите нотариусу. А сейчас прошу извинить, у меня дела». И поклонился, но без всякой чопорности, просто приложил руку к полям шляпы и вышел. Квартира была оплачена до конца месяца, и всем нам следовало как можно быстрее отсюда съехать, вот я и пошел искать какую-нибудь приличную гостиницу, в которой мы с Гумерсиндой и Мариано могли бы остановиться.

XXIII. Собака[91]91

Описание картины «Собака».

[Закрыть]

Она одна. Совершенно одна. Одинокая собака несчастна. Некоторые считают, что она тонет в зыбучих песках, другие – что лишь высовывает голову из-за сожженного солнцем пригорка; но собаке-то все равно, тонет она или бежит по бесконечной прожаренной земле, по раскаленному пеплу. Ибо ей вообще все равно.

Даже если с большой точностью высчитать поверхность головы собаки – ее отвисшего уха, видимого кусочка шеи, черного пятнышка обнюхивающего носа и белого, исполненного тоски пятнышка глаза – и если посмотреть, сколько раз эта поверхность помещается на глади безбрежного холма с его грязновато-коричневатой ван-дейковской колористикой, с охристой, разбеленной палящим солнцем (и чуточкой свинцовых белил) землей, даже если разделить все это огромное пустое пространство на отсутствие пустого пространства, то есть на поверхность головы одинокой собаки, то и так невозможно осознать, как она страдает.

Мир разнолик, запахов великое множество – и тех, что расползаются низко, по самой земле, и тех, что несет ветер. Благоухание кожаного ремня, пощипывающий ноздри смрад пороха и легкая духовитая струйка – это застреленная утка падает откуда-то сверху и с сухим треском шлепается в редкие заросли; целый букет вони и ароматов, исходящих от города: сточные канавы, наодеколоненные шеи, подгнивающие на солнце кочаны капусты на лотках, спелые дыни, готовые потрескаться от обилия сока, кровь у мясников, тошнотворная, дикая, широкой струей стекающая в каменный желоб и далее, на улицу; и те благовония, что совсем близко: крот, выжженные травы, ботинки хозяина, который вновь поднимает ружье и прицеливается в утку; мир разнолик – а все-таки без запаха он как бы лишен выразительности, неинтересен, будто плоская стена. Ноздри, те, что могли разрисовать всю карту окрестностей с ее постоянными точками (меченной другими дворнягами каменной оградой хозяйства, шибающими ладаном воротами церкви, дубильной мастерской над ручьем) и перемещающимися (псами, котами, коровами, гонимыми по белой от жары дороге, людьми с их всевозможной вонью), – теперь эти ноздри бессильны; иногда говорят, что отчаяние лишает человека чувств, он перестает видеть, слышать, осязать и обонять, и если оно лишает их человека, так почему бы не лишало собаку?

Сначала она тосковала по всему хорошему: по теплой подстилке возле домашнего очага, мясным обрезкам, редким нежностям, когда хозяину нечего было делать и он ради прихоти трепал ее по холке; потом по обыденным вещам, по тому, как моталась она по двору и окрестностям, как жила вместе со всеми. А теперь она тоскует даже по палке и цепи, на которую ее сажали, когда провинилась. Она тоскует по палке, обрушивающейся ей на спину, по визгливому писку, вырывающемуся у нее из горла, потому что другой конец палки сжимала рука – рука ее хозяина.

XXIV

Говорит Хавьер

Понятия не имею, что я себе воображал тогда, в Мадриде, когда старался ощутить на лице ветерок с Пиренеев. Что он мог принести? Мне казалось, что свобода – это Свобода, это землетрясение, вздымающее долины и обращающее горы в пыль, а между тем мы вернулись из Бордо, занялись бумагами, принятием наследства, выплатой всем этим дармоедам, которым отец еще по просьбе матери записал по нескольку реалов, – больницам, домам паломников в Иерусалиме и так далее, худо-бедно разобрались с Леокадией и ее претензиями… и вдруг оказалось, что прошел год, целый год, а я ничуть не стал свободнее.

Не скрою, денег стало больше, но что я, до сих пор бедствовал? С таким-то отцом?! Дела всегда шли неплохо, а если в какой-то момент похуже, то ведь на продажу были горы холстов. Настоящий Гойя, из самого что ни есть надежного источника. А на черный день – то, что досталось мне при разделе имущества перед его бегством из Испании: Корреджо, Веласкес, гравюры Рембрандта, все что хотите. И добро бы на старость он успокоился, так нет же, и дальше тащил свой воз, как мул, как першерон, и то, и се, и графика, и портреты, и рисунки, и миниатюры; был слеп как крот, глух как пень, слаб, как каракатица, но все садился, все ковырял, все писал, и стирал, и снова писал, будто то, что клубилось в его зашпунтованной башке, могло найти выход только через пальцы на бумагу, на литографический камень, на пластину из слоновой кости, на лист эскизника; а как же его носило, как же хотел он все видеть, насытить свои полуслепые глаза разнообразнейшими картинами. Всего. Нищих, молодежи на роликах, сумасшедших. Еще в Бордо, с тремя парами очков на носу, едва волочащий ногами, он велел отвезти себя в дом умалишенных и провел там целый день, писал и писал, пока хватило света. А когда не было ничего, на чем он мог бы остановить свой взгляд, тогда погружался в сон. Даже во сне работал, видел сны, а потом эти сны переносил на бумагу. Этот человек был ходячим чеканщиком эскудо, реалов, дублонов, этаким небольшим монетным двором с постоянным доступом к драгоценному металлу. Сколько помнится, с деньгами трудностей не бывало – только во время войны, когда выгнали короля и никто ему не платил жалованья; но и тогда он писал адъютанта короля Бутылки, французского генерала, как же его… и эту гнусную «Аллегорию Мадрида», которую сам, с позволения сказать, называл… не скажу, как именно, но с ушами… а холст потом переделывали столько раз, сколько раз в город входили иные войска… и Веллингтона, но это уже потом, верхом на коне, на редкость неудавшемся коне, ой как неудавшемся. А как же он бесился, когда его писал, даже в прислугу стаканом запустил! Да, с конями у него были нелады.

Мне казалось, что я стану свободным, а он продолжал висеть надо мной, огромный, не тронутый тленом, будто заспиртованный, – сам труп гнил где-то далеко, на кладбище у картезианцев, рядом с моим еще более разложившимся тестем, но надо мной он висел цельный, как при жизни. С открытыми глазами и с тем же в них презрением и разочарованием. Может, все оттого, что я не видел его мертвым, может, все-таки стоило поехать пораньше и своими глазами увидеть, как он испускает последний свистящий хрип? Может, тогда я бы успокоился? Или если б видел, как его после смерти зашивают в специально распоротое сзади францисканское облачение и кладут в гроб, а мокрая весенняя, жирная от всяческой жизни земля ударяет по крышке?

И лишь спустя почти два года после его смерти, в один прекрасный день, мы с Гумерсиндой поехали за город, в Дом Глухого, и обедали в комнате на втором этаже… нет, постойте, постойте… нет, второго этажа тогда еще не было. На первом. Мы велели накрыть стол внизу и подать то, что привезли с собой из Мадрида и что принес работник, – простая деревенская еда: холодный цыпленок, оливки, гаспачо… то, что был цыпленок, это точно, поскольку я помню, что мне тогда пришло в голову… да-да, я хорошо помню тот момент: я обгладывал крылышко, глядя на Гумерсинду, нет, даже не на нее, а на стену за ее спиной, обитую желтоватым ситчиком в мелкий золотистый узор, а она поднесла к губам фужер… и тут-то я вспомнил, что ведь так же было и тогда, когда старик уезжал в Бордо: мы уже избавились от Леокадии, она поехала первой, чтобы найти им место для гнездышка и свить его как подобает, выстелить шелками-подушечками, тю-тю-тю, будто ему это было важно, и сразу сделалось куда приятней и спокойней и можно было с ним более-менее нормально поговорить, на худой конец послушать, что он там бормочет о картинах, посмотреть, как тонким резаком проводит линию на медной пластине; он уже успел переписать Дом Глухого на Мариано, и все казалось каким-то временным. Даже его присутствие, которое распространялось на все дома, в которых он жил, которое насыщало каждое скопище пыли в углах и каждый клубочек конского волоса в обивке кресла, теперь воспринималось слабее, как приглушенное освещение. И я вспомнил, ведь тогда я тоже чувствовал предстоящую свободу, будто рушились запруды и открывались шлюзы, сдерживающие огромную, шумную реку, плывущую во мне и столько лет спрятанную под землей, замурованную. А уехал – и ничего.

Но тогда надо было устраивать свадьбу Мариано, и я обо всем забыл.

Говорит Мариано

Связала нас – я могу так выразиться? – связала нас любовь к музыке. И к красивой жизни, именно так. Потому что оба мы – что ж, не стану скрывать, да и скрыть такое невозможно – были красивы. Красивым выглядело и окружение; при всем том, что могло не нравиться в Испании, этой задрипанной провинции Парижа, вокруг нас было столько всего радующего глаз; оба мы богаты и, казалось, из года в год будем только богаче; Консепсьон получала от отца наследство, какому могла позавидовать масса дурнушек, чьи отцы хотели любой ценой выпихнуть их из «хорошего дома»; да и мне Брюхан тоже кое-что подкидывал, хотя меньше, чем мог бы, но ведь у меня имелся отложенный дедом капитал – потрясающе, как он до самых последних дней старался, чтоб округлить сумму до двенадцати тысяч ежегодного дивиденда. По тысчонке в месяц. И не то чтоб себе во всем отказывал; он снимал довольно-таки красивый дом, где жил со своей женщиной на широкую ногу, шоколад с молоком и корицей у них никогда не переводился, поэтому у меня сроду не возникло никаких угрызений совести. Впрочем, разве обязанность старших не состоит в том, чтоб обеспечить своему потомству будущее?

Вот и были мы в безопасности, она и я, я и она.

Говорит Хавьер

Я бы предпочел Мадрид, но он уперся, как бык, мол, свадьба состоится в Доме Глухого. Но не в той старой трущобе, что помнила визги некой сеньоры и барсука, вытирающего заляпанные краской пальцы о пол и мазюкающего на стенах карикатуры своих знакомых, а в новом доме, благоустроенном под стать элегантного барчука. То, чем довольствовался отец, стало загроможденной старьем подсобкой с комнатами для прислуги и кухней – стыдно людям показать. А сбоку вырос совершенно новый двухэтажный дом, отделенный от старого большим проходом, ведущим в переднюю, высотой почти до самой крыши дедовской развалины; а на каждом этаже по нескольку маленьких комнат и одной огромной зале, внизу – это гостиная, наверху – большой кабинет, в будущем зал для музицирования; лестница как во дворце великанов, поднимающаяся с двух сторон, бьющая на эффект, а между маршами, на площадке, бюст знаменитого Гойи, прошу прощения, «де Гойи», так значится на цоколе, одним словом – Эскориал.

Плотники, маляры, штукатуры целыми днями сновали сверху вниз; вместе со штукатуркой отбили со стен все до последнего штришка из того, что старик нацарапал во время веселых возлияний: доктора Арриету в мантилье, изображающего из себя почтеннейшую матрону; старого Вейсса с лапищами на мешке золота, пускающего слюни от вида монет; Фелипе с дырявой лейкой; ночных хорьков, которых приводил с собой тот или иной гость и с которыми, говорят, та женщина сразу находила общий язык, что меня совсем не удивляет. Я пытался все это как-то сохранить, наклеить кусочки штукатурки на полотно, но все рассыпалось, и я плюнул, впрочем, кто бы захотел купить и повесить у себя на стене карикатуры неизвестных и неинтересных людей? К примеру, меня: этакую толстую, бесформенную тушу в тесноватом сюртуке, льющую слезы в чашку с настоем из травок? Да никто, как мне кажется. Значит, никакой потери.

Работы, которыми заправлял Мариано, казались мне несуразными и уродливо-комичными: да и как можно соединить меж собой монументальную лестницу с разваливающейся хаткой, а план переделки огорода в английский парк с хиреющими грядками, которые Фелипе обрабатывал одной мотыгой? Достаточно было пройти через две пары дверей, чтобы с мраморных ступеней попасть в занюханный чулан. Бюст предполагался из розового мрамора, но глыбу пока еще не откололи; сделали его из гипса и покрасили так, чтобы выглядел, будто он из камня. «Да кто поймет? – рассуждал Мариано. – Тем более в день свадьбы, когда все навеселе. Разве что гость так налижется, что обопрется о цоколь и свалит голову с лестницы. Но до этого, надеюсь, не дойдет!» Привезли мы из Мадрида самые лучшие полотна, Дому Глухого предстояло быть покойницкой славы, ее катафалком и мавзолеем, где Мариано вступит в священный супружеский союз, черпая силу из трупа деда, разлагающегося на кладбище в Бордо. Да на здоровье!

Говорит Мариано

Пора кончать складывать в кубышку и жадничать, хватит ныть, что все дорого, что надо добить до второй тысчонки ежегодного пенсиона, что чем дешевле, тем лучше. Кто-то в нашей семье должен начать жить по-настоящему, дышать полной грудью. Если нет желающих, я могу быть первым.

Мадрид – дыра, но мы выписали из-за границы все самое лучшее, начиная от канделябров и мебели и кончая музыкальными инструментами, дядька Гойкоэчеа подарил нам прекрасный стол красного дерева вместе с пюпитрами для нот, тетка Консепсьон – фарфоровый сервиз самого лучшего качества. Если дед мой был выкопанным из грязной земли Фуэндетодоса алмазом, то я буду бриллиантом.

XXV

Говорит Хавьер

К тому времени я уже почти не разговаривал с Гумерсиндой, как оно случается между мужем и женой. Мы никогда не возвращались к прошлому, ни к тому, давнишнему, ни к тому, недалекому: агонии отца и моему запоздалому приезду. Несмотря на все свои недостатки, а их у нее, безусловно, немало, в моей жене всегда присутствовала некая субтильность, а может, выражаясь точнее, было в ней чутье, что заставляло ее о чем-то молчать в большей степени, чем обо всем остальном. Однажды, помнится, Мариано сказал, что мать относится к числу болтливых, чем крайне меня удивил – действительно, с другими она открывала рот чаще, но рядом со мной обычно молчала. Не знаю, может, просто меня не любила – если разобраться, я не знал ее настолько, чтоб делать подобные выводы; но каждый из нас пытался исполнять супружеские обязанности по мере сил. Разве можно от человека требовать чего-то большего?

А ведь случалось, даже в более поздние годы, что мы ругались. До сего времени не понимаю, как это возможно, чтобы двоих людей – хоть и живущих под одной крышей, но в доме настолько большом, что за день они могут ни разу не пересечься, ни разу не взглянуть друг другу в глаза, – так и тянуло к ненужным перебранкам. Тем более что со временем все высказанные с такой горечью слова, все причины претензий и правота другой стороны исчезают, рассыпаются в прах, предаются забвению; от перебранки не остается ничего, ровным счетом ничего, если не считать осадка, той вонючей тины, что оседает в уголках так называемой души. Но то, что после всех ссор засело у меня в памяти, что въелось в нее, это как раз та сцена, свидетелем которой я бы не хотел оказаться, – последние минуты жизни отца и его последние слова. Многие годы Гумерсинда щадила меня, не проронила ни слова, какое могло бы навести меня на след, но однажды не выдержала – а что самое смешное, мы не грызлись из-за чего-то важного… но разве самые болезненные выяснения отношений не касаются пустяков? Разве не реагируем мы самыми гнусными оскорблениями, разве не наносим самые болезненные удары из-за каких-то мелочей: разбитой рюмки, пятна на сюртуке, опоздания к ужину? Вот и тут все разгорелось из-за ерунды, то ли из-за оторванной пуговицы, то ли из-за того, что я забыл выслать лист с благодарностями – и вдруг в одну секунду двое цивилизованных стареющих людей превратились в бешеных мулов, пустивших в дело свои большие, как лопаты, зубищи; и даже если нас отделял друг от друга длинный стол, даже если ни один из нас не поднял руку на другого, если все еще была на нас хорошо скроенная, застегнутая под самую шею одежда, то в действительности мы оказались теми взбесившимися мулами, что кусают до крови и рычат от боли и ярости, – мы обзывали друг друга отвратительными словами; а ведь если кто-то хочет ранить как можно больнее, то бьет либо по еще не исчезнувшим синякам, либо туда, где не ожидаешь удара; и, когда она уже нанесла удар по всем тем местам, куда любил бить мой отец, когда я услышал, что я – разжиревший бездельник, неудачник, жалкий куль с дерьмом, посмешище всего города, откормленный, кастрированный каплун, бездарь, художничек, не написавший ни одной картины, когда она уже вскрыла все мои раны, превращавшиеся одна за другой в большие кровоточащие розы, вот тогда-то и выкрикнула, как бы нанося шпагой окончательный удар: «Придурок, даже не знаешь, какие были последние слова твоего отца!»

Была права, я не знал. Меня там не было, не было меня там с ними в Бордо, я в то время расхаживал по Мадриду и ждал того деликатного толчка интуиции, который мне подскажет: «Все, Хавьер, это конец. Можешь ехать». Она смотрела на меня с внезапным остервенением в глазах, с побелевшими губами, с разлившимся по всему лицу румянцем, будто полдня вынимала хлебы из печи, а тоненькая прядка, выбившаяся из тщательно уложенной прически, как черная змейка, приклеилась к ее вспотевшему лбу. «Не знаю, – ответил я, пытаясь успокоиться, в надежде, что и она остынет; но она еще сильнее сжала губы. – Твоя правда, не знаю». Она продолжала стоять, вся пунцовая, не проронив ни слова, будто учитель, ждущий ответа от самого тупого ученика, чтобы потом его высмеять. «Леокадия?» – спросил я неуверенно; она покачала головой. «Не знаю… Альба?» Тоже ошибка. Значит, было хуже всего: «Где эта чертова задница Хавьер?»

«Нет, мой муженек, – процедила она сквозь зубы, а потом отчеканила: – Последние слова твоего отца… Нет, не скажу. Язык не повернется».