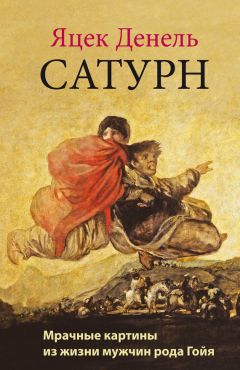

Текст книги "Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя"

Автор книги: Яцек Денель

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)

XXIX. Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизиции[98]98

Описание картины «Паломничество к источнику Сан-Исидро».

[Закрыть]

Начинается с точки, с зеленовато-черноватой капли краски на конце кисти – вот она коснулась стены и от размазывания знай себе растет. Предполагалось, что будет она листочком, трепещущим на октябрьском ветру, или тенью, что отбрасывает крона пинии, корнями вцепившаяся в крутой склон горы, а она все разрастается и разрастается, и превращается в черную глазницу, а потом разливается еще и еще, и теперь это половина откормленного рыла, но она идет все дальше, выпуская из себя темных червей – тень от носа и широких губ, которые тут совершенно некстати, безобразные, то и дело облизываемые влажным неугомонным языком.

Ты куда лезешь, куда ты лезешь, образина, что делаешь здесь, в ущелье, меж затуманенных, живописно поросших деревьями голубеющих склонов? Куда лезешь ты и вся твоя компания: окантовка цвета подгнившей тыквы вокруг морды, истлевающий рыжеватый тон и липкий багрец вокруг грязно-серых складок платка и темного платья и вокруг второй фигуры; и вот уже то, что было всего лишь одной взбунтовавшейся каплей, разрослось и превратилось во вторую фигуру, в жирного монаха в куколе, со здоровенным животом, как при монструозной беременности, почем знать, что у него там внутри, может, решил родить ребеночка, как Нерон, которому дали снадобье из лягушачьей икры[99]99

Нерон приказал своим лекарям сделать так, чтобы у него родился наследник, иначе пригрозил отрубить им голову.

[Закрыть], а та икра росла, росла, и в один прекрасный день кесаревы медики сделали кесарево сечение и вытащили на свет лягушку; будучи мальчиком, я читал об этом в «Житиях святых» из школьной библиотеки у пиаристов… А тот, что рядом… вижу, как рука моя размешивает на палитре зеленовато-желтый цвет, который через минуту превратится в золотую цепь на черном облачении, а еще через минуту несколько энергичных мазков чуть повыше закончат квадратное жабо, а тоненькая кисточка оформит острые концы торчащих усов и узенькую бородку… – тот, что рядом, это как раз лекарь, зубы съел на разведении лягушек в животах пожелавших родить ребеночка монархов и кесарей; а за ним злой дух – что-то нашептывает ему на ухо о раздобревшем мужике, который стоит возле стены в одном лишь халате и знать не знает, чего ради поместил сей подозрительный сброд в свой идиллический пейзаж.

Эта троица – баба в платке, монах и лекарь – испытующе присматривается ко мне. Инквизиция. Откуда она только взялась? Из глубины красок ли, из стены, из-под гипса или набивного, в розочки, ситчика? Окружили меня. Кривят рожи, да еще как кривят, губы изогнуты в кислой гримасе, брови стянуты, бьют себя по животу, а в руке свиток с приговором. А за ними другие, несметное множество, вижу, как приближаются, как медленно продвигаются по дороге: старухи согбенные, лекари, судьи в париках, толстяки, калеки, каждый хочет подкрасться, застать меня врасплох и осудить.

Размазня, импотент недоделанный, идиот, говорят, – лоботряс, слабак, ничтожество, говорят, – псих, художничек вшивый, ублюдок.

Слова, словно черная река, выливаются из их огромных ртов и заливают пейзаж, всю картину и картины по соседству, всего меня, взбираются по ступенькам наверх, обтекают колонну с массивной головой моего отца и бьются о нее, ласкаясь.

XXX

Говорит Хавьер

Было уже темно. Уже несколько часов было темно – я ведь видел, как тени все удлинялись и стелились по комнате, как свет становился сначала оранжевым, потом пепельным, пока не погас. И видел себя, как, споткнувшись о какое-то ведерко, иду за канделябром, как устанавливаю его возле стены на обмотанном тряпьем столике, как зажигаю свечу. Но я не чувствовал, что это я, я чувствовал, что это кто-то другой, кто-то, кто вошел в пустой дом в мое отстутствие, прокрался, взломав замок, бесшумно поднялся по лестнице и теперь пишет поверх моих картин, портит их, марает, брызгает по ним краской, из клейких слоев извлекает закутанных в платки баб, брюхо монаха, платья и плащи, уродливые морды. Я видел, как он старается, выписывая хоругвь этой процессии, и как, отчаявшись, ругаясь на чем свет стоит, превращает ее в рыжую скалу, которая еще в незапамятные времена обрушилась с маячащей где-то в высоте вершины горы, как быстрыми мазками создает толпу, голова к голове, словно темную чешую на спине хищной рыбы.

Я не знал его. Не знал такого себя, я забыл его, он все это время спал. Это он много лет назад, сидя в кресле с томиком стихов, переплетенным в зеленоватый муар, в мгновенном проблеске увидел мощного Колосса, вырастающего из тумана поверх сражающихся армий. И это он в каком-то забытье написал того Колосса, а потом исчез. Спустился по лестнице дома на улице Рейес, закрыл за собой дверь и появился лишь сегодня, в моем халате, в моих портках, с моими поредевшими волосами на моей голове, открыл внизу дверь и, как бы зная дорогу, поднялся по ступенькам наверх, подошел к стене, взял со столика палитру, смешал зелень с чернотой и поставил в пейзаже первую точку, с которой все и началось, из которой все выросло. Я смотрел на происходящее, онемев, а потом подошел к нему. И слились мы в одно целое.

XXXI. Похищение[100]100

Описание картины «Фантастическое видение» (или «Утес, обстреливаемый из орудий», или «Асмодей»).

[Закрыть]

Я? Меня? Да ведь я же и на себя непохож, а ты меня, чувствую, умыкаешь на воздушной ладье, на крыльях бриза, чувствую, как халат мой превращается в терзаемый порывами ветра плащ; мы связаны друг с другом (ты держишь меня за локоть с такой силой, что, не ровен час, оторвешь руку) и скользим над широко простирающимся полем битвы.

Да, теперь я все припоминаю: воздух, голод, огонь, война. Ничего-то я не забыл, ничто не обошло меня, и даже если я чего-то не видел своими глазами, то видел другими, скрытыми где-то глубоко внутри нас, хоть, может, кто-то и старается их закрыть. Или выколоть. Вот ноги – о них ударилась дверь, когда я выходил на рассвете, не помню уже зачем; последовал стук, словно дерево ударило по дереву, потому что ноги были тонки, как палки, как ходули, как костыли, – тогда на улицах было множество таких вот ног и рук, пальцы на ладонях – как хворостинки, лица – как сливовые косточки, туго обтянутые кожей, и тело над такими ногами – исхудавшее, замотанное в тряпье, с поникшей головой, но все еще с открытыми глазами; я остановился как вкопанный и попробовал взглянуть так, как глядел он, на то, на что глядел он, и я увидел кусок хлеба, зажатый в руке кусок хлеба, протянутый кем-то сердобольным, может, даже наша кухарка, которая не могла поднести его ко рту, и теперь к тому зажатому в руке куску подползает тощий ребенок, как собака с перебитым хребтом, и с жадными глазами тянется к хлебу, вырывает его, будто внезапно, на мгновенье, обрел силы, пожирает его и застывает. Теперь будет переваривать. Ходить он не умеет, да и нельзя идти дальше. Все это я видел. Видел полыхающие города и женщину – ноги в раскорячку, привязаны к двум пенькам, – лежала она, как разделанная свиноматка, а их было пятеро, десятеро, может, и дюжина, а последний располосовал ее палашом от груди до самого паха. Я видел, что с человеческим телом делает металл, что делают с телом снаряд, и острый штык, и заточенный нож, и крестьянские вилы, и чугунный наконечник изгороди, на который насаживают связанного пленного. Но я закрыл обе пары глаз, я предпочел не смотреть, чтоб не отравлять себя такими картинами – но я заблуждался, тут нельзя не отравиться.

А теперь я вновь это вижу, вижу все как на ладони: чужую армию, опустошающую страну, людей, несущих кошелки, полные отрезанных французских ушей с сережками и отрубленных, унизанных перстнями французских пальцев, вижу их распятыми на дверях сарая и повешенными на деревьях, ветки которых обломились под тяжестью; вижу лошадей, чье тело в столкновении с металлом имеет столь же ничтожные шансы выжить, что и человеческое, вижу нацеленные на людей жерла, жирные от смазки густой чернью, костною чернью. На все это открыла глаза мне ты, подняв на воздушном ветриле.

Я тебя не знаю, не узнаю; лицо закрыто теплым пурпурным плащом, в который ты закутана от колен до кончика носа – здесь, на высоте, никакое дерево, никакая стена не защитит нас от ледяного ветра, что дует над неприязненной землей, неся по воздуху листья, клочья одежды, дым и воздушных путешественников. Я вижу твои волосы, и глаза, и лоб, но у тебя же на нем не написано, кто ты, не написано твоего имени, а ведь ты можешь быть и демоном, и богиней, можешь быть аллегорией, что вселилась в живое, теплое тело, завернутое в пурпурное сукно; во всяком случае, ты – существо необычное, а иначе откуда бы ты могла летать? И это не полет деревенской ведьмы, что своими дряблыми, натертыми жиром висельников ногами стискивает кочергу или метлу, о нет, это совсем другой полет. Я? Меня? Почему именно меня надо было забрать на эту спасенную от войны возвышенность, на эту призрачную гору с городом, который отобьет атаку любой армии, городом со своим собором, со своими башнями, закромами, полными зерна, сушеного мяса и фруктов? Именно меня поднять вверх над свистящими пулями и поставить там, чтобы я под конец своей жизни сделал что-то полезное? А если и не полезное, то прекрасное? Асмодей ли ты, превратившийся в женщину? Минерва? Богиня искусства? Так похищай же меня, похищай, ты так чудесно меня похищаешь!

XXXII

Говорит Мариано

Первой всполошилась мать. Придя к нам в гости, едва успев снять шляпу и еще держа в руках вынутые из пучка шпильки, уже с порога заявила: «Плохо с отцом». А когда с ним было хорошо? Когда? Разве не помнит, как он забивался в углы и спал там в креслах, как она посылала к нему прислугу с чашкой травяного настоя и вздыхала: «Надо полить мимозу»? Не помнит, как он целыми днями мог не произнести ни слова, как взбесился и брызгал слюной, когда она ему сказала: «Хавьер, выйди на улицу, иначе зарастешь мхом»? Как разговаривал с мухами и мышами? Что значит «плохо» в данном случае?

Будь по ее воле; я пообещал поехать в Дом Глухого в пятницу, потому как ее занудливое нытье доводило меня до нервного расстройства. Она сидела в кресле с чашкой совершенно остывшего, загустевшего шоколада и причитала, дескать, в таком состоянии она не видела его уже много лет, дескать, совершенно не узнает его, дескать, страшно изменился и выглядит больным. Приезжаю, Брюхан в отличном настроении, на лице румянец, возбужден, сидит перед домом за накрытым столиком и поглощает горы жратвы: оливки, перец, хлеб, жареную рыбу, груши – все одновременно. Чего же тут плохого, думаю я себе, разве что бока нагуляет, но ведь пол-то под ним не провалится, не зря же мы его перед свадьбой залатали. Но больным не выглядит. А болтает без умолку, разглагольствует о каких-то местных делах, о работнике соседей, о молочнице, о том, что Фелипе, подрезая ветки, исцарапал себе все руки, о том, что окотилась кошка, а соус капает ему на одежду, а изо рта летят крошки… вся скатерть в пятнах от еды. Вижу, мать в очередной раз впала в нытье и причитания, и уже хочу уходить, будто я тут проездом, как отец тянет меня в дом, чтобы показать, как он подготовил наши комнаты. «Все теперь населены, – говорит, – наконец-то они живые, а не какие-то там деревца и мосточки, это настоящая живопись», – и тащит меня за рукав. Ну, я и иду. «Ладно, ладно, – говорю я, – иду, папа, иду».

И уже на пороге гостиной понимаю: с отцом неважно. В самом деле неважно. Там, где прежде были какие-то бездарные пейзажики, крестьянин на муле, речка и все такое, сгрудились гномы, мерзкие личности, демоны, ведьмы, старухи – блевать хочется. Все самое страшное, что только могло присниться деду: светящиеся тела, погруженные в густую, будто вываренные чернила, чернь; разоренные долины, кривые морды. Были тут самые ужасные фигуры, какие только носит земля и из-за которых она разверзается, чтобы принять их к себе, хоть и тошнит ее от них, а по скалам расходится дрожь. «Папа, – спрашиваю, – что это такое?» – «Как это что? Правда».

Говорит Хавьер

Чем дольше я писал, тем сильнее ощущал свою посредственность. Совсем неудавшиеся картины закрашивал полностью: брал из бадейки густую краску и раз, раз, широкими полосами накладывал фон, а на него – белила, позднее они подсветят положенный сверху слой красок; таким образом возникали формы, причем двоякого рода – при переходе от света к тени и от тени к полутени. Полутень тут самая настоящая, а потому написать ее труднее, свет и мрак передаются легко, а для полутени каждый участок картины создает почти неограниченные возможности.

Другие же сцены я переделывал – отбивал кусок штукатурки, потом снова ее накладывал, делал подмалевок и выравнивал. И не лишь бы как, не спустя рукава: тут надо счистить лицо и осветить его заново, острее; тут что-то сделать с одеждой, выглядит она как-то подозрительно. Тут прописать складку, разгладить края рукава, прибавить на горизонте какую-нибудь постройку или, если надо, приделать кому-нибудь горб. А ведь есть такие, кому надо. К некоторым стенам я подходил по многу раз, в разное время дня и ночи, то один, то с гостями, спрашивая их мнение, иногда день за днем, но случалось, что не возвращался к ним даже по две недели.

Я чувствовал, что живу, видел, как за окном меняется погода, как кончается лето и все чаще по вечерам тянет холодком, и мне казалось, что я – часть этого цикла, что умираю, чтоб возродиться, и вновь рождаюсь, чтоб умереть. Теперь я рождался, рождался через поры своей кожи, через ноздри и дырочки в пуговицах, через пальцы и пупок. Только сейчас долетел до меня ветерок с Пиренеев – сколько же понадобилось ему лет, чтоб принести мне вести из Бордо!

Говорит Мариано

Я сказал Консепсьон, что ни наша нога там больше не ступит, ни тем более наших детей – не хватало, чтобы маленькие Мариано Хавьер и Мария де ла Пурификасьон насмотрелись всех этих ужасов и в их юных головках поселились отвратительные предрассудки и безумства.

Конечно же Консепсьон потребовала, чтобы я вышвырнул отца из Дома Глухого, отбил все картины и снова покрыл стены тканью, только более изящной, не такой, что мы купили во времена нашей помолвки. Ведь в конце-то концов земля-де теоретически моя и дом мой. Еще чего! Представляю, как он озвереет, когда кто-то осмелится изгадить шедевры Хавьера Гойи, художничка без единой картины. Зато с недавнего времени плодовитого пачкуна. А все-таки, когда я ночью лежал в кровати и пытался заснуть, сцены, какие я там увидел, возвращались ко мне во всем своем мерзком великолепии: лица как маски, низко висящие над землей тучи, черная фигура дьявола-козла в широченном облачении, маленькая головка псины вблизи самой рамы. Так вот что просыпается, когда разум спит.

Говорит Хавьер

Насчет некоторых сюжетов у меня не было определенного мнения, и я все еще колебался – закрашивал их, потом делал несколько неуверенных мазков и снова закрашивал. В другой раз все шло так же легко, как с той первой каплей, из которой выросла инквизиторская процессия; идеи рождались одна за другой, и тот, второй Хавьер, сильный и рьяный, махал кистью так быстро и с таким усердием затирал краски, что я не мог за ним поспеть, и рука частенько соскальзывала с намеченного контура, я даже приостанавливал ее, пристыженный, и смотрел, а моя ли это рука или же живой инструмент, водимый чужой волей.

Но конца все еще не было видно, хотя так или иначе я к нему приближался.

XXXIII. Поединок[101]101

Описание картины «Бычьи пастухи» («Поединок»).

[Закрыть]

Любая война – это война за место; великие империи посылают на смерть полчища солдат, жгут города и несжатые поля пшеницы, сравнивают с землей монастыри, вырубают сады и вырезают скот – и все для того, чтобы иметь больше места, ибо геральдическим чудовищам, этим львам Леона[102]102

Город в Испании, административный центр одноименной провинции.

[Закрыть] и орлам Франции, нужно пространство, чтоб пастись на нем, сколько влезет; но тот ничего не знает о войне, об ожесточении, о схватке до последней капли крови, кто не видел двух арагонских или галицийских мужиков, сцепившихся из-за клочка земли. Да даже там, где сражаются империи, в самом низу, под развевающимися хоругвями, под пушечным дымом, под иерархией чинов и рангов, под ярким сукном и золотистыми пуговицами мундира сидит галицийский мужик, вбивающий штык в брюхо мужика из Пикардии, или же свинарь из Фуэндетодоса, палашом отрубающий руку гасконскому мельнику в смертном бою за край межи шириной в четыре пальца.

Ливень уже прошел, слева видно вспененную, неспокойную речку; меж бурых туч проблескивает кусочек чистого неба, который, если приглядеться, похож на профиль грозного льва, смотрящего на отвесную скалу где-то там вдали; от бури осталось лишь топкое месиво; тянется оно от взгорья до речки, ее вода напоминает жижу; этого месива здесь полно, хватит каждому. Они стоят в нем по колено и лупцуют друг друга дубинками. Без остервенения, без вскипающей ярости, но методично, обрушивая удар за ударом. Тот, что справа, младший, прикрыл рот плечом и поднял в недоумении брови, а тот, что слева, обливаясь кровью, она течет со лба и из разорванного уха, тоже, кажется, удивлен; в то краткое мгновенье, когда их руки, замахнувшись, отведены назад, а дубинки начинают набирать быстроту, чтоб врезать по незащищенному лбу, густой шевелюре или по плечу, эти двое смотрят друг на друга и явно озадачены. Что так долго выдержали, что вместо того, чтоб помириться, продолжают молотить друг друга, не обращая внимания на раны, дерутся за место, хоть ни один из них не уступит, поскольку уступить не может, ибо увяз в месиве, будто застрял в ловушке.

Насколько хватает глаз – кругом ни души, вся земля – их, но они погрязают в месиве все глубже, мерят друг друга взглядом, приноравливаясь к очередному удару, чтобы врезать как можно больнее.

XXXIV

Говорит Хавьер

Гумерсинда появилась без прислуги. Что за честь! Привезла из города персики. Какие, мол, изумительные, сразу, мол, обо мне подумала, увидев их, – будто мы не знаем друг друга четверть века еще и с небольшим хвостиком, будто в самом деле верит, что я поймаюсь на эту удочку… Сели мы на кухне – в новом крыле, и наверху, и внизу мебель сдвинута на середину, накрыта тряпьем, на полу валяются куски отбитой штукатурки, комки краски, мисочки с засохшими пурпуром, зеленью и чернью, главным образом чернью. Вот и сидим мы тут, на кухне. Я – работяга в заляпанных краской старых портках, с зеленовато-желтыми брызгами на вытертом жилете, с проседью щетины на щеках, и она – элегантная женщина (она всегда умела славненько потратить деньги семейки Гойи; впрочем, ради справедливости стоит признать, что и деньги Гойкоэчеа тоже транжирила со знанием дела) в атласном платье карминного цвета, новом, если не ошибаюсь, хотя не уверен… но спрашивать не хочется, чтоб не выглядеть не только старым психопатом, но еще и сквалыгой… а в довершение всего – на плечах каледонская шаль, Мариано ей подарил. А было на редкость жарко для такой шали, даже если экипаж и летел в Мансанарес во весь дух, при такой погоде вряд ли замерзнешь, и, когда она вошла, я заметил капельки пота, дрожащие на темных волосках над верхней губой, которые у нее там стали прорезаться. И на лбу капельки пота, да-да, на лбу, под линией волос. Понятно, что не замерзла, просто хотела похвалиться шалью. Она наблюдала, как я разрезаю очередной персик (причем не ножом для фруктов, как ей бы хотелось, а обычным перочинным ножиком, каким я порой соскабливаю краску с палитры), а я присматривался к ее рукам. Как она запахивает шаль. То правый конец сверху, то левый. Встает, спускает ее низко-низко, так что та ложится в сгиб локтей (мне подумалось, как же ей должно быть жарко под корсетом, который с каждым годом становится все шире и шире), а потом ее поднимает и прикрывает плечи. Теперь там жарко. Спускает шаль. Поднимает. А я невозмутимо разрезаю четвертый персик, я ведь прекрасно понимаю, что надо обратить внимание на шаль, больше того, понимаю, что приехала она еще с чем-то, только не знает, как начать. Видимо, сидела там, в Мадриде, как на иголках, что-то ей там не давало покоя, она то вставала, то садилась, то снова вставала и, наконец, придумала персики. И во имя чего, спрашиваю, если тут то же самое – то встает, то садится, то встает, то садится. Жалко из-за такого лошадей мучить да оси в экипаже стирать. Я уже собираюсь доесть последний кусочек персика и сказать: «Да выдави же из себя, женщина!», но в тот самый момент, когда я проглатываю мякоть, а косточку бросаю на тарелку, слышу: «Леокадия вернулась в Мадрид. С Росарио. И с сыном».

И что теперь прикажете, мучиться угрызениями совести? Не с этим же она пришла. Пришла, наверно, со своими угрызениями совести, но меня они не трогают. «Говорят, в страшной нищете там жили. Росарио содержала себя и мать какой-то мелкой работенкой. Давала уроки рисунка, писала миниатюры на заказ. Расписывала узоры на обоях».

Нет, вы слышали, какое совпадение?! Какое стечение обстоятельств?! Она писала узоры на обоях, и я пишу на обоях. Говорю Гумерсинде, но ее это не смешит. Ничуть.

«Прекрасная шаль!» – замечаю. А она: это, мол, от Мариано, даже сейчас помнил, несмотря на смерть Марианито. А я: может, у нас, мол, всего-навсего один сын, зато исключительный. Пусть хоть как-то утешится уставшая душа, замкнутая в теле с его жировыми складочками, усиками и капельками пота.

Говорит Мариано

Я назвал сына Мариано Хавьер, чтобы сделать приятное Брюхану. Вот идиот-то! Дать имя – это ж не шутки. Я бы мог назвать его Мариано Франсиско, и, может, тогда было бы в нем больше от прадеда. От его силы и таланта. А я, как гангреной, заразил его именем, убил в тот самый день, когда священник полил ему на головку водичку и окрестил Мариано Хавьером. Как же так произошло, что стал он похож на деда, а не на собственного отца? Такой тихонький, слабенький, будто увядший уже в колыбельке, – о спасении и речи не было. Говорят, что дети вообще скорей похожи на стариков, а не на родителей; ведь разве то, что нравится во мне женщинам, не пришло от великого Франсиско де Гойи? Эта элегантность, эта внутренняя сила, этот блеск старой аристократии, удвоенный блеском гениальности! И все это мой малыш мог бы унаследовать от прадеда. А от меня – титулы и богатство, а до них рукой подать, они все ближе и ближе; мне тут на глаза попалось известие о фантастических залежах серебра в Перу, почти на поверхности, достаточно протянуть коротенькую железнодорожную ветку через горы. А еще я положил глаз на двух старикашек грандов, один с карточными долгами, другой прозябает в полуразвалившемся дворце, и все его общество – слепая собака да хромой слуга; еще месяца три, и оба продадут мне свои титулы за гроши, за сотую часть того, что принесет мне Перу. А если нет, то всегда остается железная дорога в арагонской провинции, сделки там приносят гигантские прибыли, крестьяне продают землю за бесценок, а железка их потом скупает за сотни тысяч. Собственно говоря, и зятек мой когда-нибудь сможет взять нашу фамилию, прославленную по всей Испании и за ее пределами; и дети его, то есть мои внуки, будут чистокровными де Гойя, даром что сам он мне почти чужой человек.

Говорит Хавьер

Я присматривался к нему в колыбельке и позднее, когда он уже начинал ходить. «Куда ты лезешь, – еле слышно шептал я ему или бормотал про себя, – куда ты лезешь, глупышка? И в самом деле хочешь погрязнуть в этой мерзости, где отец отравляет жизнь сыну, сын – внуку, внук – правнуку, причем каждый на свой лад, все ловчее? И в самом деле хочешь продолжить череду семейных мытарств?» И вот пожалуйста – дифтерит. Неглупый малыш.