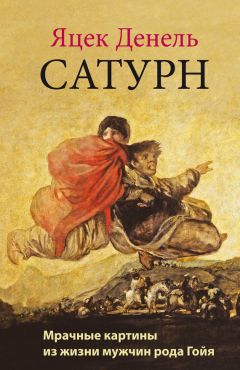

Текст книги "Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя"

Автор книги: Яцек Денель

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)

Говорит Хавьер

Гумерсинда первой узнала, что Леокадия взяла Гуиллермо и Росарио и через Пиренеи сбежала с ними из Испании; уж не знаю, как она это сделала, но прежде, чем облезлый медведь прикатил к нам из Дома Глухого, я уже знал, что теперь-то он будет куковать там один, если не считать Фелипе и очередной кухарки (все они по очереди уходили, не могли стерпеть дурного характера сеньора и скандалов сеньоры); а он смахнул лишь пыль с рукавов сюртука, тяжело плюхнулся в кресло и сказал: «Позови Марианито. Нужно дом на него записать, чтоб не отняли, если меня под стражу заключат. У семнадцатилетнего пацана не изымут за грехи деда. Пусть думают, что всего-то у меня богатства, что на горбу, да еще парочка-другая старых кистей».

Говорит Марианито

Мне казалось, что надо быть грустным и посочувствовать ему; от него я получил дом, хотя знал, что только на бумаге, и обрадовался меньше, чем если бы он подарил мне красивый хлыст или булавку для галстука – а потом, тоже мне дом! Куча старого кирпича да клочок неурожайной земли, где Фелипе, даже расшибись он в лепешку, и так не разобьет настоящего огорода.

А все-таки мы смеялись – дед рассказал мне о своем первом красавце экипаже, четырехместном ландо[84]84

Легкая открытая повозка. (Примеч. авт.)

[Закрыть]. «Во всем Мадриде, – говорит, – таких было только три! Только три, сынок. В первом ездил сын банкира, правда, он потом плохо кончил, во втором – принц крови, а в третьем – не кто иной, как дон Франсиско де Гойя! Золоченый, лакированный, когда я в нем ехал, вся улица замерла, каждый торговец рыбой, каждая торговка апельсинами, каждая матрона и уличный сорванец – глаз оторвать не могли от этой цацки. Но всей-то радости оказалось на полчаса – приказчик забрал меня на первую поездку, чтоб я убедился, все ли в порядке, хороша ли рессорная подвеска, не прогибается ли где, – а я как хлестану коня, а он как погнал серединой дороги, тут все мы и попадали – и ландо, и конь, и мы. И осталась от всей забавы – куча золоченых, лакированных досок и рана в руке, две недели ее зализывал. О, подумал я, коли я рукой работаю, то мне ее надобно беречь как зеницу ока. И с тех пор езжу только со спокойными мулами».

Я слушал его и смеялся, но где-то в середине рассказа понял, что само происшествие его не смешит, просто он рассказывает историю, какую не раз слышали от него люди. Что смех не в нем, а в самой истории. А он – только грустно шевелящиеся губы.

XVII. Нашептывание[85]85

Описание картины «Два монаха».

[Закрыть]

Седая борода до пояса, сгорбленная фигура, а Зло нашептывает ему на ухо: «Надевай-ка плащ паломника, бери в свои корявые лапы посох и в путь! В путь!» Ничего-то он не слышит, ни шума дождя, ни человеческого крика, ни уханья совы, а вот эти нашептывания, как назло, слышит.

А задумано-то было совсем не так: старость должна принести с собой мудрость, а не химеры. Стать закатом, когда после дремы открываются глаза, когда, отвергнув глупые надежды и щенячьи мечты, видишь правду во всей ее полноте и болезненности. А тем временем старость несет с собой столько же заблуждений, что и молодость, может, даже больше, ведь у молодости есть возможность чего-то добиться. Старость же лишь тянется к сырой земле могилы.

И получается как на картине: монах едва волочит ноги, глаза слезятся, но он убеждает себя: «Я еще учусь». Да не учится он вовсе! Ведь его наставляет демон во плоти – каждую ночь капля по капле вливает он ему в ухо отравленные слова.

Он пытается отличить мудрость от глупости, осязаемую сущность вещей от привидений, сотканных дьявольскими пряхами из призрачной пряжи, – но кто ему поможет? Каждая подсказка, каждое нашептывание может сбить его с пути истинного. Вот и идет он, куда ноги понесут, вслепую, посохом обшаривая перед собой дорогу.

XVIII

Говорит Франсиско

Сейчас, у камелька в Бордо – с Леокадией на другом конце гостиной, посмеивающейся, ставящей графинчик на стол, оранжевой в исходящем от огня теплом сиянии, с постоянно проведывающими нас друзьями, старыми и новыми, с Моратином[86]86

Леонардо Фернандес де Моратин (1760–1828) – испанский поэт и драматург, автор комедий и сатиры. Был приверженцем бонапартистского правления в Испании. Гойя написал два его портрета.

[Закрыть] и Бругадой, – последние месяцы в Испании кажутся привидениями, чудовищами спящего разума[87]87

Непосредственная отсылка к испанской поговорке «Сон разума рождает чудовищ». Таково и название одноименного офорта Гойи из цикла «Капричос».

[Закрыть]. И тем не менее я, Франсиско Гойя, почти восьмидесятилетний старик, улизнул, как щегол, за границу на почтовом дилижансе! Я знал, Божьи мельницы мелют медленно, но в конце концов доберутся до моей задницы и сотрут меня в порошок; инквизиторы, поди, тоже покудова махнули на меня рукой, но только гляди-поглядывай, когда вернутся. Тогда уж никаких тебе «помилуй». Дом Глухого я переписал на сыночка своего, Мариано, потом на парочку месяцев затаился в лазарете у отца Хосе Дуасо (уж кого-кого, а иезуита, королевского капеллана, никто пальцем не тронет), а после как ни в чем не бывало попросил Его Высочество отпустить меня к горячим источникам в Пломбьер-ле-Бен, мол, то да се, рука-нога, да еще и водянка… а король, чтоб избавиться от всех либералов, как раз амнистию объявил, и все канцелярии в одночасье стали разрешения на выезд выдавать, будто конфетки в толпу кидать, и я тут же перемахнул через Пиренеи. Потом, естественно, даже и не подумал мочить себе задницу в теплых источниках – сначала Париж! Марианито обязательно должен туда приехать, вот уж город для модного барчука! Какая же тут обувь для верховой езды, какие ружья у оружейников – красотища, как в ювелирной лавке! Мои прошлые уроки французского ни на что не сгодились, никто тут меня понять не может, видно, учил меня какой-то дурень, если я почти ничего не помню; зато есть с кем поговорить по-испански – мне порой сдается, что испанцев тут больше, чем французов, – юристы, банкиры, художники… Встретился я и с несчастной графиней Чинчон, которой Годой продолжает изменять с Пепитой Тудо. Это ж надо же, уже четверть века! Некоторые вещи в нашем мире, как видно, не меняются. Сам же Колбасник болтался по всей Европе, а теперь его можно встретить в садах Тьюрели или Тюрели, где он, греясь на солнышке, глазеет, как играют детишки… говорят, кропает воспоминания – да кто захочет читать, как он князем стал, какие ж у него на то заслуги – разве что умел совать свою колбасятину под увядшие юбки престарелой королевы. Все тут меня уговаривали пойти посмотреть картину с какой-то морской катастрофой, написал ее молодой парень, впрочем, помер незадолго до моего приезда; но, говорят, она большая и темная, я б и так ничего не разглядел, даже надень одни очки поверх других. Впрочем, и не такие морские катастрофы писались в свое время! Зато видел я работу сеньора Марти, непревзойденного миниатюриста, – вот это красота! Он глух и нем с рожденья, то есть вчетверо увечней меня, я только глух, и то с середины жизни; я совал себе под нос эти тонюсенькие кусочки слоновой кости и размышлял: а ты, Пако, будь вчетверо ущербней, ты бы не побоялся большого полотна? Он обратил внимание на мою клетчатую шапку, в Париже вообще все на нее глазели, почему, не знаю. Шапка как шапка.

Все это пустые воспоминания, важно лишь то, что здесь и сейчас: минута, когда я впервые за столько месяцев увидал Леокадию, ее непослушные кудряшки, такие до нее были только у одной женщины на свете! И Букашечка, и дом в Бордо, и покой после стольких месяцев треволнений; на границе я думал, что наделаю в штаны, я уже видел себя в большом зале суда, руки скованы, на голове короса со всеми моими, даже самыми тайными, прегрешениями… А теперь? Если все пойдет нормально, глядишь, и доживу, как Тициан, до девяноста девяти лет – интересно, утру ему нос или нет?

Говорит Хавьер

Я не мог решиться, удержать его здесь или вытолкать взашей, как можно дальше; десять раз хотел донести полиции – что прячется в доме у отца Дуасо, что хочет сбежать во Францию, хоть состоит на службе при дворе, что у него сожительница, сын которой, скорее всего приблудный, служил в гвардии у бунтовщиков, – и десять раз возвращался домой. Ну хорошо, может, всего два раза.

Останешься совершенно один, рассуждал я. С женой, с Мариано, но ведь один, совершенно один, наконец-то без балласта, без этого осла, наконец-то перестанешь с ним нянчиться денно и нощно. Я ложился спать с чувством предстоящей свободы, а утром просыпался весь в поту – во сне видел, как четверо разбойников или солдат грабят почтовый дилижанс и убивают всех его пассажиров. В каждом сне он погибал, хоть по-разному, но одинаково страшной смертью.

Но в один прекрасный день он сообщил, что получил все необходимые бумаги и в ближайшее время уезжает. «Вот и хорошо, – сказал я, – всем нам не мешало бы отдохнуть».

XIX. Леокадия[88]88

Описание картины «Леокадия».

[Закрыть]

За первой прячется вторая – все как в тайном кабинете у Годоя, где с помощью специальной системы передач с зубчатыми колесиками маха одетая отправляется в темноту и открывает маху обнаженную, то есть Пепиту Тудо – чрево ее, как у сливы, с продольной ложбинкой, груди в разные стороны, будто вырастают из подмышек. Но тут никакого механизма нет, тут одна картина срослась со второй, совмещена с ней вплотную, и ничто их разделить не может.

Первую не видно: стоит она игривая, опершись о мраморный камин, и навивает на палец прядку волос. Видно, танцевала с кем-то из гостей и теперь, поспешно вытерев батистовым платочком бисеринки пота на груди и спустив с плеч шаль, выжидает, когда сойдет румянец с ее пунцовых щек. Она наблюдает, как прислуга разносит сорбет, и прикидывает, может ли у нее завязаться роман вон с тем грациозным танцором, что так бесстрашно носит желтую ленточку либералов на плече? А возможно, слушает дочь, играющую на фортепиано, и от удивления поднимает бровь – то, что так недавно вышло из нее, покрытое слизью, орущее, теперь своими тоненькими пальчиками извлекает из инструмента один звук за другим, один за другим. Хозяйка жизни! Избавившись от мужниного раздражения, она теперь имеет все: полное содержание, очаровательных детей, нетребовательного любовника и столько желающих вскочить к ней в постельку, сколько душа пожелает.

Вторая же заслонила лицо траурной мантильей – вдовушка, не имеющая права быть вдовой, – а тот самый локоток, что опирался о камин в нарядной гостиной в Бордо, теперь касается холодной влажной земли, где выкопана яма; протяни она руку, и дотронулась бы до железной ограды, какой обнесена свежая могила. Нет, не румянец заливает ее лицо, оно покраснело от слез. И не приятное удивление поднимает ее бровь, а разочарование. «Как? И это все? Так быстро?»

Если верить пословице, что правда всегда голая (пусть даже это бредни, поскольку нагота тоже обманчива), то истинная маха прячется за маху лживую, одетую; но тут наоборот – тут ложь прикрыта правдой, ибо печаль – твердая косточка, только она и остается от гниющего на солнце фрукта.

XX

Говорит Франсиско

Здесь, в Бордо, сны совсем другие; жизнь возвращается ко мне во всем разнообразии; во сне мне сдается, будто живу вне времени. У меня трое детей: Хавьер, Мариано и Росарио, и идеальная жена, наполовину похожа на Пепу, наполовину – на Леокадию. Приснился мне старый холст Хавьера – широкие плечи Колосса. Армии прокатились через поля, было пусто, а он сидел на краю света под звездным небом, обращенный ко мне лицом, и смотрел на меня, будто о чем-то спрашивал или ждал моей исповеди.

Говорит Хавьер

С тех пор как он уехал, я все чаще вижу сны, а по утрам помню их как длинные рассказы, будто мне уже и читать не надо, будто истории сами создаются и множатся – одни переходят в другие, а те порождают новые, словно происходит их неустанное зачатие. Я мог бы проспать весь день, но не так, как когда-то, чтоб ничего не видеть и ничего не чувствовать, наоборот – чтобы видеть и чувствовать как можно больше.

Говорит Франсиско

Сколько же тут всего происходит! Случается, вздремну среди дня, а когда просыпаюсь, жалею, что проспал даже эти полчасика: мне порой кажется, будто я вернулся в детство, где каждая минута приносила что-то новое. Если я не рисую вместе с моей Букашечкой, если не царапаю на камне быков… Эх! Сколько же все-таки человек помнит! Пепе Ильо, пригвожденный рогами к барьеру арены, я своими глазами видел тогда его смерть… Педро Ромеро, мой друг дорогой, у нас с ним… ладно, оставим. А Спичка? Как же можно ее позабыть?! Известная в Сарагосе как Эскамилья, она вбивала шпагу с тем же шармом, с каким раньше, когда еще ходила по улицам и торговала всякой мелочью, подавала покупателю коробок спичек…

Хоть у французов и нет корриды, но зато возле нас маленький театр, где дают замечательные представления; неделю назад мы ходили на «Пожирателя мышей», жалко, что я не сделал набросков: как он отгрызал им головки, высасывал кровь, а потом бросал в песок или в толпу; а вчера мы ходили на «Негорящего араба», который, как и я, приехал прямо из Парижа: так тот с ногами забирался в печь, после чего, будто в библейских сказочках, выходил оттуда цел и невредим, с хорошо поджаренным цыпленком в руках, им он позднее угощал публику… Леокадии достался кусочек крылышка, сама бы лучше не зажарила, призналась она.

Очень люблю наблюдать за ней на представлениях в театре или в цирке; я хожу туда, чтоб на нее глядеть, а не смотреть «Живой скелет», то бишь обтянутые кожей ходячие кости, или каких-то там змей и крокодилов, или же канатоходца Геркулеса. Мне за глаза хватит того, что я вижу, как ее полноватое, кругленькое личико, хорошеющее в цирке с каждой минутой, начинает пылать, как к щекам приливает неспокойная, теплая кровь – и все, что видит она, я вижу отраженным на ее лице. Я смотрю на движения ее глаз, на едва заметное подрагивание уголков рта и как бы вижу Дьявола верхом на коне, побежденного Ангелом смерти, или крылатого вольтижера Авийона, выделывающего разные штучки на трапезе с мадам Розали… А какую радость доставлял Мунито! Сколько у меня в жизни было первоклассных охотничьих собак, до чего здорово приносили они подстреленную дичь, но, должен признаться, ни одна из них не сделала бы того, что Мунито, а тот считал, играл в домино, переписывал буквы и различал цвета. Росарио же больше всего любила выступления месье… как же его?.. не важно, короче, пердуна, он своей задницей выводил мелодии от начала до конца и подражал разному зверью. Я, само собой, ничего не слышал, но хохотали мы от души! А потом шли к Поцу, на улицу Хорьков, пить шоколад. Как же малышка Росарио радовалась, что идем к Хорькам, и, поди, не столько из-за шоколада, сколько из-за названия, но не буду же я ей объяснять, что ихние хорьки – это наши ночные бабочки, то бишь шлюшки. Что город – то норов, что деревня – то своя живность.

Тут я у них видел башмаки на колесиках, страшно модные сейчас – в парках или на улицах часто видишь, как молодежь ездит в таких и то и дело падает. Ходит здесь публика и на экзекуции, я был на двух, но для меня ничего нового: вдоволь нагляделся я, как людей лишают жизни, а французский способ, как мне сдается, ничуть не лучше испанского, не милосерднее.

Написал Хавьеру, чтоб обязательно к нам приехали – чем человек становится старше, тем больше радуется, когда вся семья в сборе. Какой бы она ни была. Но ни ответа, ни привета. Отговаривается, времени нету – мог бы такое и не писать, а прошептать своей задницей, как тот, в цирке. Все равно бы не поверил.

Говорит Хавьер

Я так долго отказывался приехать в Бордо, что он сам нагрянул, черт бы его побрал. А до этого, весной, якобы настолько занемог, что получил разрешение остаться на водах и продолжить лечение. Но пожалуй, не на водах, а у бордосского родничка, насколько я его знаю. Сначала он выслал мне письмо, составленное двумя лекарями, дескать, страдает от опухоли в паху, паралича мочевого пузыря и рассеянного склероза с симптомами скверной работы кишок и посему не может путешествовать; и мне пришлось отнести его письмо в королевскую канцелярию и с каменным лицом отдать, как ни в чем не бывало. Но стоило ему заполучить продление на год, как тут же выздоровел, будто подняли его на ноги все двенадцать апостолов, и он свалился нам на голову. Якобы хотел присмотреть за своим пенсионом из королевской казны, но я-то знаю, приехал, чтоб совать нос не в свои дела, слегка пустить людям пыль в глаза, насладиться, но не столько Мадридом, сколько самим собой в Мадриде – распустить хвост да покрасоваться. Нес один вздор: о человеке-скелете, о великанше, которую показывают на ярмарке, идеально пропорциональной, но на две головы выше нормального мужчины, о подозрительных типах в шоколадном кафе, у которых вместо имен прозвища: Пастух, Доктор, Жилетка… Мариано и Гумерсинда слушали раскрыв рот – было бы что слушать. Намалевал портрет Мариано, а как же иначе, хоть едва видит, а когда монарх прислал придворного живописца, Лопеса, чтоб тот написал портрет «знаменитого Гойи», он пригрозил, дескать, в отместку напишет Лопеса. При том – подагрические пальцы, слепые глаза. Даже кисти и палитру мне самому пришлось ему найти. А коснулось дела – внука своего изобразил за один сеанс. Вот ведь старый лис.

Говорит Мариано

Говорить с дедом о самых главных вещах было трудно, но не потому, что ему нечего сказать, а, наоборот, потому что самые главные вещи требуют множества слов.

Отец никогда ничего не понимал в высоких материях; дед мне сказал, спросив сначала, умею ли я хранить тайны, что есть тому научное объяснение, он его услышал от какого-то сеньора-химика: всему виной свинцовые белила, та мелкая пыль, что летит при шлифовании полотен, она вечно осаждалась на всех предметах в мастерской. Она-то и отравляет тело медленно, но верно. Но дед думает, что краски тут ни при чем, что это выдумки докторов, от них ничего хорошего не жди. «Он уж такой с самого рождения, – сказал дед. – Как манекен, который бабы подбрасывают на одеяле, безвольный. Будто ему обрезали все сверху, понимаешь. Ест, ходит по нужде, даже тебя сделал, хоть, наверно, безо всякой охоты, а только для приличия, но, когда надо заняться чем-то духовным, неуловимым, тут он бессилен. Такой уж он уродился!»

Говорит Франсиско

В Бордо я побывал в доме безумцев и писал там, пока не стемнело: сумасшедших, рыдающих на коленях, рычащих и мечущихся в остервенении по камере, просовывающих головы через решетку. В своей бесконечной невинности они напомнили мне двух других безумцев из моего прошлого, но об этом молчок. Спроси меня, я бы сказал, что предпочитаю сидеть там, чем в гостиной у Хавьера; терпеть не могу разговоров с пустой скорлупой, в которой не осталось ничего живого.

А все-таки стоило мне вернуться во Францию, как я тут же затосковал по ним; когда я проваливаюсь в дремоту – а такое у меня случается все чаще, – вижу их так отчетливо, будто они сидят передо мной. Шлю им письмо за письмом – и все время какие-то отговорки. Хоть ясно пишу, мол, покрою все дорожные расходы, ни одного реала, мол, не придется вам потратить.

А в другой раз говорю себе: куда ты торопишься, старый хрыч? До Тициана тебе еще ой как далеко!

Говорит Хавьер

Я всю жизнь много читал и, пожалуй, только в чтении знаю толк, умею прочесть между строк не хуже, чем сами строчки. Я предчувствовал, приближается тот конец, о котором много лет назад говорил доктор Арриета; ну и пришел черед старого козла.

А вот очередной капричос: в кровати умирающий старик в ночном колпаке, а под кроватью черный силуэт на фоне белых простыней – это молоденькая любовница роется в кофрах. Ему простительно оказаться обманутым, мне – нет. Франция прислала нам на помощь «сто тысяч сыновей Святого Людовика»[89]89

Так в Испании называли французские войска, которые по решению Священного союза были введены в страну для подавления революции 1820–1823 гг.

[Закрыть], я же послал во Францию на спасение наследства Гумерсинду с малым. Так что мы квиты.

XXI

Говорит Мариано

Мать всю дорогу сетовала себе под нос. На пассажиров, на ямщика, на ухабы. Вполголоса, шепотом, бу-бу-бу, бу-бу-бу. И так изо дня в день. Переставала, лишь когда ложилась спать, но я все равно слышал из-за перегородки, как она бормотала сквозь сон. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Приехали мы двадцать восьмого ближе к вечеру, чтоб успеть на день рождения. Восемьдесят второй. Но дед, он ведь какой? Больше обрадовался нам, чем подаркам. А еще больше тому, что приготовил для нас, а не получил от нас. Точнее, что должен был получить, но не успел. В первый день мы застали у него Бругаду и Молину, он в последнее время писал Молину – неоконченный холст так и остался стоять на мольберте, прикрытый тонким полотном. Слушали, как Росарио играет на фортепьяно веселенькие пьески, она их недавно разучила – и было так приятно, что дед, который раньше хотел затащить Молину в мастерскую «хотя бы на десять минуточек», чтоб закончить портрет или на худой конец положить новый слой тени и немного поработать над сюртуком, решил остаться и «послушать Росарио», даром что ни одной ноты не слышал; но ему хватало того, что видел: как она перебирает пальцами на клавиатуре, как высовывает язык на трудных пассажах, это его тешило больше, чем если бы он смотрел на лучших тореадоров своей молодости.

Двадцать девятого мы еще успели отобедать все вместе (обед подали раньше положенного времени), сидели за одним столом с доньей Леокадией и малявкой Росарио, которая была в праздничном платье, их общество стоило маме нервов; отсутствовал только Гуиллермо, он на два дня выехал из города. После обеда я помог деду перейти в гостиную, но дед сказал, что в связи с нашим приездом к нему вернулся волчий аппетит, и он страшно объелся, а точнее, «набил кишки» и должен прилечь.

Назавтра, в день рождения деда, меня разбудили крики – это донья Леокадия влетела в комнату вся растрепанная, с покрасневшим от слез и возбуждения лицом, и стала нескладно объяснять, что он-де проснулся в пять утра и не мог ни слова выговорить, сполз с постели и тут же, как пораженный громом, упал и одна половина тела у него совсем перестала действовать, она позвала прислугу и с ее помощью втащила его на постель и послала за доктором.

С днем рождения, конечно, невезуха, кухарке велели что-нибудь сделать с приготовленной к праздничному столу едой, чтоб не испортилась, и стоило всем погрузиться в задумчивость, как они снова начинали пикироваться резкими, обрывистыми фразами; из кухни долетали то запахи маринада и равномерные удары тесака о доску, то покрикивания: «Ну-ка, налей сюда, ну, наливай же!», на что мать только вращала глазами и шипела: «Боже, будь милостив». Я закрылся в комнате и бессмысленно разглядывал последний подарок деда – красивый позолоченный перочинный ножик английской стали, который он специально для меня выписал из Парижа. Он у меня до сих пор.

Спустя несколько часов к нему вернулась речь, но голос был слабый. Начались две недели агонии. Мать заступила на дежурство у постели больного и оказалась в роли сиделки неотразима – реагировала на каждый его кивок, вслушивалась в каждый вздох, спала всего лишь пару часов в сутки, сносила неудобства со стоическим достоинством, будто еще несколько дней назад не сетовала на блох, царапины и ухабы от Мадрида до самого Бордо; настоящая аллегория Заботы, в стиле Менгса; только под конец я понял, что она задумала. Она старалась никого не впускать в спальню; уже разошелся слух о тяжелой болезни, и люди приходили, чтоб попрощаться с «мастером»; но она выпроваживала их ни с чем. Исключение делала для доньи Леокадии (будто была здесь хозяйкой, а не гостьей), но и то с нескрываемой неохотой. Ну и для старых друзей – Молины и Бругады, а Бругада не такой уж и старый, всего на два года старше меня. Даже когда кухарка, хоть ее никто не просил, сама по доброте душевной хотела принести деду воды, мама вышла из комнаты, закрыла за собой дверь, взяла стакан и вернулась в спальню лишь после того, как кухарка потопала вниз. Но и тогда приоткрыла дверь самую малость, через щелку ничего не было видно, только левую половину большого шкафа. И не проронила ни слова. Дед тоже почти ничего не говорил; иногда что-то невнятно бормотал, но в другой раз случалось разобрать отдельное слово; а когда дыхание ослабевало, Бругада, если в это время был поблизости, поднимал ему голову. Как мне показалось, он бы охотно присутствовал там все время, но мать давала ему понять, что ей такое не по нутру. Не напрямик, а просто не отвечала на его вопросы, выказывая раздражение и отмалчиваясь. Росарио вообще на порог не пускала, потому что «это не место для детей»; со мной мать хотела обойтись так же, но опоздала на несколько лет; и я заходил к деду всякий раз, когда возвращался из города, ведь в конце-то концов сколько можно сидеть в доме больного, где с утра до вечера надо ходить на цыпочках, говорить шепотом и обязательно со страдальческим лицом; две ночи, признаюсь, я не ночевал вообще, но не думаю, чтобы дед был на сей счет против – во всяком случае, я присутствовал в тот вечер, когда у него стала действовать отнявшаяся рука, и тогда среди невнятицы удавалось понять, что он говорит; я стоял рядом с матерью, которая прикладывала ему на лоб холодный компресс, и отчетливо услышал: «Хочу кое-что записать Леокадии и Росарио», а мать моя этаким своим успокаивающим голосом, каким обращалась к нему с первого дня болезни, голосом ангела небесного, этакой прилизанной менговской аллегории Заботы, и говорит: «Папа, вы уже записали, не беспокойтесь»; он открыл глаза, дико взглянул на нее, будто не мог поверить, что ошибается, а она повторила: «Да-да, все уже хорошо». Лишь тогда он сомкнул веки и погрузился в легкий, нервный сон. «Ваше счастье, маменька, что не было доньи Леокадии», – пробормотал я, а она лишь стрельнула на меня своими прищуренными от злости глазами и отвернулась лицом к постели.

Когда он умер, меня не оказалось дома; я возвращался (не важно откуда) во втором часу ночи и еще на пороге понял: произошло то, что висело в воздухе. Донья Леокадия – странно, что именно она, мне это только сейчас пришло в голову – подошла ко мне первая и сказала, хлюпая носом: «Умер, будто заснул… даже доктор… удивился, сколько в нем было силы… говорят, не страдал… – Тут ее голос задрожал. – Но это неправда… неправда». И отошла, как-то так странно, спотыкаясь на ровном полу.