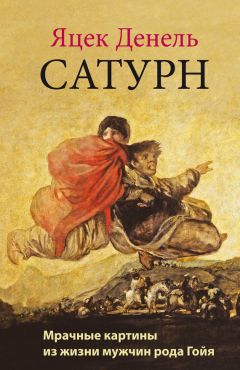

Текст книги "Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя"

Автор книги: Яцек Денель

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)

XL

Говорит Хавьер

Странно, только сейчас дошли до меня слухи, что Росарио Вейсс – она же последняя надежда моего отца, бредившего о том, чтоб усилием своих чресел подарить миру великого художника, она же бесталанная пичужка, которая поначалу ковырялась с какими-то миниатюрками, потом с обоями, а потом с копиями старых мастеров, – в конечном счете чего-то там добилась. И так миленько скопировала какой-то холстец, что очень-очень нехороший перекупщик продал его как оригинал. Разгорелся сыр-бор, и дело закончилось тем, что герцогиня де Сан-Фернандо из Академии искусств запретила ей копировать Веласкесов – «уж слишком похожи».

Все эти вести приносила мне конечно же Гумерсинда; и как это у нее только получается узнавать каждую сплетню в Мадриде раньше других; всякий раз приходила она ко мне вся пунцовая, со словами: «Ты себе не представляешь, что я слышала о той девахе, которая хотела отобрать у нас наследство!» А я только кивал, ведь не буду же я с ней спорить, что, мол, не деваха у нас, только мы у нее, а точнее, у ее матери, и не хотели отобрать, а отобрали наследство, нагло сочиняя небылицы над распухшим телом отца в агонии.

Как бы там ни было, в конечном счете Росарио пошло на пользу живописание – ее взяли на место учительницы рисунка для одной некрасивой толстушки, которая (так уж вышло) оказалась инфантой Испании. Но спустя полгода она ни с того ни с сего прямо из дворца вошла в гущу уличных беспорядков и настолько приняла все близко к сердцу, что сильно простудилась и умерла. С того времени Гумерсинда не говорила о ней иначе как о «нищасной девахе», да и говорила-то считанные разы, ведь о трупах редко ходят слухи, достойные передачи.

Но если после всех этих миниатюрок, обоев, копий, после всего этого кропания кто-то все еще сомневался: а может, жил и творил меж нас большой талант, только вот судьба оказалась к нему неблагосклонна? – то вот тут сомневающемуся пришлось бы спасовать. Если от вида вопящей толпы кто-то так сильно простужается, что помирает в лихорадке, пусть занимается обоями, обучением инфант и разрисовыванием вееров. Настоящий художник, дабы прийти в чувства, не нуждается в нюхательной соли. Я так считаю.

И вот тогда-то мне вспомнилась ее мамаша: засупоненная корсетом, крепко сбитая, слишком часто и громко смеющаяся, тянущая отца то в цирк, то на развлечения; вспомнилось, как она смотрела на бой быков и петухов, с каким аппетитом наворачивала горы брашна – и я подумал: разве эту маленькую девчушку, эту Букашечку не поедали, как и меня, ежедневно? Разве не поглощали ее, не расшарпывали? Неужто кровать в Бордо была обиталищем двух хищников, мясоедов, пожирателей детей, вот уж действительно два сапога – пара, снюхались своим звериным нюхом и признались друг другу: «Знаю, знаю твою страшную тайну»?

Говорит Мариано

Отец живет себе припеваючи, продает дедовские холсты – причем знаю, он неплохо соображает, что можно продать, а что стоит еще попридержать и в мастерской, и на стенах мадридского дома, и в Доме Глухого; в голове у него полный каталог графики, рисунков, холстов, он в секунду может оценить картину, назвать год и место ее написания, а порой и присовокупить какую-нибудь презабавную историю, например, о цыпленке, какого кухарка выхватила из расставленных для натюрморта предметов и бросила в горшок, или о нетерпеливой натурщице.

У меня на сей счет свои подозрения, я, к примеру, знаю, что он все еще посылает сына своей прислуги в лавку Эскерры, где в свое время и дед покупал кисти, краски и клей, и что Эскерра поставляет ему пачки с заказанным товаром, которые потом исчезают за дверями мастерской, будто их никогда и не было.

Месяца два назад я выбрался в Мансанерес, чтобы показать Мануэлю (он с нами играет в трио) старое фортепиано, что стоит в Доме Глухого; я не был там года три, если не четыре, и хоть домом занимается придурковатый сын Фелипе, время делает свое дело – с крыши слетает черепица, штукатурка в больших потеках и смахивает на карту Бог знает какого мира, краска на дверях и окнах облезает, а ползущий по фасаду плющ постепенно, но неумолимо разрушает стены. Старая часть, куда я заглянул только на минутку, вообще может завалиться – столько там трещин в стенах и трухлявых балок; только парадная лестница все еще выглядит монументально, но дом, в котором никто не живет, изнутри становится ненадежным, незаметно разваливается; мебель осточертела, обои стали немодными, фортепиано расстроилось, и надо решить, вызвать ли настройщика туда или перевезти инструмент в город и уже у нас привести в порядок – Консепсьон в последнее время только и мечтает, что о концертах для двух фортепиано, а поскольку чувствует себя неважно, хотелось бы доставить ей маленькое удовольствие. Одна лишь отцовская мазня по-прежнему осталась кошмарной. Бедный Мануэль, его отец был колесником, и он из кожи лезет, лишь бы выглядеть знатоком искусства и человеком образованным – так вот он абсолютно одинаково восхищался как висящими на лестнице шедеврами деда, так и пачкотней в зале для музицирования; а я ничем не выдал себя, зато позднее, уже дома, мы от души посмеялись с Консепсьон.

И только ночью, вертясь с боку на бок и прислушиваясь к ее неспокойному, тяжелому дыханию, я подумал кой о какой сделке, что могла бы принести мне действительно немалый барыш.

Говорит Хавьер

Уже сгущаются сумерки, и самое время признаться. Во всем. Да, и впрямь, мое имя, фамилию и адрес можно найти в английских путеводителях по Испании; и впрямь, есть там запись, будто я охотно показываю картины старого хрыча из «единственной в своем роде частной коллекции». Написано также и то, что можно, «особо не торгуясь», уговорить меня продать кое-что из этого; сие упоминание стоило мне двух маленьких рисуночков, которые либо все еще висят у того самонадеянного английского забулдыжного щелкопера, либо уже давным-давно за нешуточные золотые гвинеи перекочевали в коллекцию столь же самонадеянного и столь же забулдыжного лорда с подагрой.

Да и впрямь, я обожал этих гостей, этот тип гостей; порой они бывали настолько глупы, что, входя в мой кабинет, конечно, после того, как об их приходе доложила прислуга, они все еще держали в руке путеводитель, заложенный пальцем на странице 158, где намекалось, будто от наивного Хавьера Гойи можно за полцены приобрести шедевры. Да и впрямь, я продумал свой метод продажи до мельчайших подробностей, и он всякий раз оправдывал себя – были они до того похожи друг на друга, что план не мог не оправдаться. Неизменно в их обращении со мной сквозила смесь притворного уважения и снисходительности, какую канальи выказывают в отношении тех, кого через минуту собираются облапошить. Они уверяли меня, что приехали в Мадрид исключительно затем, чтобы взглянуть на полотна «великого Гойи» (мало кто из них говорил по-нашему, почти все они приходили с переводчиком, и мне приходилось в первый раз слушать о «великом Гойе» по-английски, а во второй – по-испански, то есть каждый комплимент, каждую похвалу дважды, становилось даже тошно), я же ломался, мол, это уже остатки коллекции, мол, почти все уже продано, самое ценное купили «большие господа, в том числе много англичан», если это как раз был англичанин. Ведь приезжали и французы, даже двое немцев прибыли. А они и упрашивали меня, и разжалобливали, ведь не за тем же приехали, чтоб уйти отсюда несолоно хлебавши, и тогда я, тяжело вздыхая для виду, препровождал их в мастерскую. Прислуге строго-настрого (вплоть до увольнения) запрещалось там убирать – я лелеял пыль, беспорядок, стаканы, набитые кистями с засохшей краской на растопыренном волосе, благодаря чему у гостей складывалось впечатление, будто входят они в преданный забвению храм искусства. И они озирались по сторонам, а во взгляде их уже не пробивалось хотя бы мало-мальское восхищение – стояла в них одна алчность; я видел, как зрачки их округляются, как превращаются в звонкую монету. А посему не было во мне угрызений совести ни капли.

Да и впрямь, это я написал большинство полотен старого хрыча, Франсиско Гойи-и-Люсьентес, которые теперь украшают резиденции лордов, возле которых причмокивают языками знатоки и ценители. Да и впрямь, это я делал наброски, это я проводил вечера в маленькой комнатушке, за шкафом, где на листах старой бумаги возникали черноволосые махи, ведьмы, смертники в тюрьмах, сумасшедшие. Это я, не создавая лишнего беспорядка, не брызгая краской по сторонам, не пыжась, не уснащая шляпы свечами, совершенно спокойно, размеренно, в присущем мне темпе изготовлял дорогостоящие сувениры для пройдох с путеводителем в руке, заложенном пальцем на странице 158. Я раскладывал перед ними запыленные папки, силился открыть ящичек («Лет пять не открывал!» – это был мой коронный актерский номер), а потом скулил, плакался, жаловался на бедность и называл цену, которая могла бы показаться несколько завышенной, но и так составляла лишь малую толику того одобрения и расположения, какого они удостоятся, уже повесив оправленный в раму рисунок или холст на почетном месте в гостиной зале и будут с гордостью говорить: «Сей скромный на первый взгляд рисуночек (или сие непрезентабельное на первый взгляд полотно) – настоящее приданое для моей дочери. Гойя. Настоящий Гойя, у нас еще малоизвестный, но на континенте – большая слава. Я купил его от незадачливого сына живописца за сущие гроши».

А прощаясь – в этом я никогда себе не мог отказать, – я, как бы невзначай, ронял: «А знаете, сэр, я ведь тоже художник», и, сохраняя благодушное, придурковатое выражение лица, смотрел, как они хитрят и угодничают, с трудом отыскивая ответ: «О, прекрасно, прекрасно! Как жаль, что мне пора уходить!», или «Не сомневаюсь, что ваши работы ни в чем не уступают работам вашего отца! К сожалению, меня ждет экипаж!», или «Мой сын тоже купец!» А кто-то из них даже сказал с этим своим страшным акцентом: «Так вы обломок старого камня». – «У нас говорят, – кивнул я ему, – яблоко от яблони недалеко падает. Ох уж мне эти старые пословицы!»

Не знаю, почему я не хотел говорить об этом раньше. Не хотел, и все тут. Человек на старости лет становится упрям как осел. Мне казалось, что после меня должно остаться лишь одно – то, чего не купил бы ни один англичанин в крылатке, чьи глаза на восковом лице точно пара оценщиков: пачкотню дементивного старика, метры испорченного ситчика в розочки, загипсованные, покрытые извращенной, безобразной, трактирной мазней стен приличного дома. (Интересно, когда это он был приличным? Может, до того, как его купил старый пень?) Мне казалось постыдным, что я ко всему тому присовокупляю еще и мелочь из своей маленькой мануфактуры, где работает всего-навсего один человек, который мастачит всяких там ведьм, мах, демонов, подстреленных цесарок, рисуночки, картиночки, офорты, сей маленький, сработанный втайне от всех сортамент – штукарские штучки для приезжих. Впрочем, неплохо оплачиваемые. Но что бы мне дало, покажи я и докажи, что пишу не хуже отца, если еще раньше я и показал, и доказал, что умею писать лучше него?

То были всего лишь забавы старика. Бог с ними, с деньгами, но тот момент, когда уже на пороге я говорил им, что, мол, и я… эх, как вспомню! Махровейшая мазня, которую я постыдился бы продать (хоть наверняка нашлись бы желающие), в печь не попала; я заворачивал ее в бумагу, перевязывал бечевкой и прятал под комод. Убежден: после моей смерти этот идиот, наследничек мой, продаст ее вместе с великими шедеврами своего деда. И это будет последняя моя победа, уже из-за гроба; правда, все, что я написал в Доме Глухого, распадется и исчезнет бесповоротно, уже сейчас слезает краска и пластами спадает на пол вместе со штукатуркой; понятно, что никто не будет вспоминать обо мне иначе, кроме как о «ленивом, несимпатичном сыне старого Гойи», – особо не известно, что он делал всю свою жизнь, но мой безмозглый сын одурачит еще пару таких же безмозглых кретинов, и они повесят мою пачкотню в роскошных резиденциях, а может, даже пошлют ее в королевскую коллекцию. И будут перед ней стоять уже другие дурни. Чмокать. И восхищаться. Чмокать. И снова восхищаться.

А сие меня, надо признаться, порядком забавляет.

XLI

Говорит Мариано

Выходит, я последний – умер и дед, и отец, и маленький Мариано Хавьер. Консепсьон доктора дают не больше двух лет. Я мог бы еще поженихаться, только зачем? Хотя все еще возможно, чувствую я себя молодым, в полном соку.

После смерти моего старика я занялся Домом Глухого; вывез оттуда все более-менее ценное: картины, дорогостоящую мебель, архив деда. Два месяца приводил в порядок бумаги: рисунки, графику, письма, документы. В потайном ящичке секретера наткнулся на целую связку вульгарных, омерзительных писем и еще кой-какой мусор; все это – заботясь о добром имени великого Гойи – я сжег. На глаз оценил стоимость того, что мне досталось по наследству, и решил воплотить в жизнь свой хитроумный план. Я знал, что в Бордо ближе всех к деду был Бругада; но Бругада уже давно не мог приехать из Франции, иначе сразу же угодил бы в тюрьму за свои взгляды; всякий раз, когда велось какое-либо судебное разбирательство насчет его наследства или имущества, он присылал своего представителя – значит, шансы на то, что он приедет в Мадрид и поймает меня за руку, были ничтожны. Если не сказать – никакие.

Короче, пошел я в мастерскую и вытащил из шкафа несколько листов старой бумаги, на которой еще дед делал наброски, после чего примостился за столиком и приступил к составлению списка имущества в Доме Глухого. Комната за комнатой со всей их мебелью.

Кровать красного дерева с двойным изголовьем, днем ее можно превратить в софу, каминный щиток, две дровницы, щипцы и меха, idem[109]109

Там же (лат.).

[Закрыть] секретер, тумбочки и столики с мраморной столешницей, idem старое кресло, обитое тисненой козловой кожей, виолончель, фортепиано, idem двенадцать стульев с зеленой обивкой, двенадцать стульев черешневого дерева из Витории, подаренный доном Мариано де Гойкоэчеа английский столик красного дерева с пюпитрами для нот… я вновь почувствовал себя так, будто ходил там, между мебелью, останавливался, брал в руки какой-нибудь предмет с комода, клал его на место… а также картины великого Гойи. Портрет такой-то и такой-то, idem натюрморт с индюком, портрет герцогини Альбы в трауре, в мантилье, idem картина, представляющая колосса на поле битвы, четырнадцать картин – настенных декораций в зале для музицирования на первом этаже и в гостиной наверху, idem столик для ручных работ… я писал спокойно, как ни в чем не бывало. И начал искать покупателя на дом, где великий Гойя перед выездом во Францию расписал стены шедеврами, стоящими целое состояние, подороже самого дома из обожженного на солнце кирпича, где разве что монументальная лестница может найти какое-то применение.

Я даже не особо старался; писал по памяти, если и возникнут ошибки – так пусть; ведь это якобы Бругада записывал под диктовку деда, а тот сроду не помнил, что где стоит, то бишь как нельзя лучше годился в инвентаризаторы.

XLII

Говорит Мариано

Два дня назад я прошелся по дому – глядишь, в последний раз. Влез на второй этаж, и – эх, в неполных-то пятьдесят три года с таким трудом! Дед, когда сюда переехал, был на двадцать с лишним лет старше меня сегодняшнего и не задыхался на лестнице, как я, не останавливался на полпути, на лестничной площадке. А я остановился, оперся о гипсовую, местами облупленную колонну, на которой еще недавно стояла его фантастическая, мощная голова. Голова гения. Вот это была голова! Я ведь заказал ее у совсем неплохого ваятеля, фамилии не припомню, деньги в те времена приходили легко. Да и расставался я с ними тоже легко. Я сказал дель Кольменаресу, дескать, могу ее оставить здесь, как-никак памятка, это ж дом деда, особенное место. Но кажется, слишком заломил цену – может, он и попался бы на удочку, помни я ту фамилию? Да ладно, чего уж тут; оставлю ему колонну, пусть подавится, а для головы – я ее положил в ящик со стружкой – место где-нибудь да найдется.

Отцовская пачкотня всюду сыплется, облезает, отклеивается. На первом этаже каждую зиму из земли поднимается влага, доходит до самого верха, даже со стороны холма; и картины просто-напросто рассыпаются. Ударь кулаком – и куски штукатурки и краски отпадут, полетят на пол. Понятия не имею, кому в итоге достанется вся эта мазня и кто будет за ней ухаживать; Кольменарес, судя по всему, дом не оставит себе, а перепродаст, ободрав меня и следующего покупателя как липку, но, наверно, этим кто-нибудь да займется. Или же позовет какого-нибудь пачкуна, чтоб более-менее отреставрировал, а может, велит отбить, вот и вся недолга. Хотя если Кольменарес найдет покупателя на этот дом, то ведь тот заинтересуется не засохшим виноградником (я присматривался к нему из окна; а когда-то тут был цветущий сад!), или истлевшими занавесками, или стенами из высушенного кирпича; скорее всего, его заинтересует отцовская мазня.

Тяжело дыша, я спустился вниз и в левом нижнем углу той картины, где старик пожирает ребенка, увидел еще одну подпись, я ее проглядел, когда избавлялся от всего остального, – не понимаю, как я мог ее не заметить. Я вытащил из карманчика жилетки свой старенький ножик, подарок деда, позолота на нем почти уже вся сошла, и одним движением отковырнул кусок гипса с надписью: Javier Goya y Bayeu, pintor[110]110

Хавьер Гойя-и-Байеу, художник (исп.).

[Закрыть], а потом на всякий случай растоптал его каблуком, чтобы ничего нельзя было разобрать. И вышел. Кольменарес уже поднимался по косогору, в расстегнутом сюртуке; увидев меня, приложил руку к цилиндру.

Ledig House, Оми, штат Нью-Йорк,

12. 9. 2009–Варшава, 17. 8. 2010

От автора

«Сатурн» вряд ли увидел бы свет, не попадись мне на глаза монография профессора Хуана Хосе Хункеры. Работая по заказу музея в Прадо над книгой о «мрачных картинах» Франсиско Гойи, он первым обратил внимание на то, что знаменитый цикл фресок, скорее всего, был создан кем-то другим. Ранние упоминания об этих картинах довольно сомнительны: одно относится неизвестно к каким «капричос и карикатурам на тех гостей, кто его посещал» (видимо, при перестройке Дома Глухого они оказались повреждены и не сохранились), а второе – то есть известнейший инвентарь Бругады, якобы составленный этим знакомым Гойи по эмиграции в Бордо, – является, по убеждению Хункеры, фальшивкой, поскольку в нем содержатся слова, которые не существовали в испанском языке того времени; список этот, похоже, был составлен в шестидесятые – семидесятые годы девятнадцатого века, и, скорее всего, его автором является внук Гойи, Мариано, которому хотелось выгодно продать разваливающуюся виллу. Вдобавок Хункера приводит еще и такое соображение: часть дома, где возникла настенная роспись, была, скорее всего, построена в 1830 г., то есть уже после смерти Франсиско Гойи, по случаю свадьбы Мариано, а предполагаемый автор монументального цикла – не кто иной, как таинственный сын художника, Хавьер, о котором мы почти ничего не знаем.

Соображения Хункеры были приняты с долей скептицизма, если не сказать в штыки. Однако в январе 2009 г. музей Прадо оказался вынужденным признать, что каноническое полотно Гойи – «Колосс» – было написано не им, а, по всей видимости, Асенсио Хулио или другим подражателем живописца. Стало быть, не исключено, что когда-нибудь мы дождемся и пересмотра авторства «мрачных картин».

На возможный многолетний гомосексуальный роман Гойи с Сапатером мое внимание обратила Наташа Сесенья в своей работе «Гойя и женщины», хотя даже невооруженным глазом это видно в письмах художника, отредактированных и переведенных Сарой Симмонс («Гойя. Жизнь в письмах»). Многое дали мне биография Гойи, написанная Иваном С. Коннеллом и Робертом Хьюзом, прелестная книжка Юлии Блекберн «Старик Гойя», рассказывающая о последних годах жизни художника, а также изумительный каталог выставки из коллекции Фрика[111]111

Одна из лучших частных коллекций, созданная промышленником Генри Фриком и выставленная в особняке на Манхэттене.

[Закрыть] «Последние работы Гойи».

Внимательный читатель может обратить внимание на изредка встречающиеся расхождения между тем, что читает в описании картин, и тем, что видит на репродукциях. Это результат подмалевок и переделок, каким подверглись «мрачные картины», – часть таких переделок (например, закрашивание мощной эрекции Сатурна или обрезание широкой полосы пустого пространства за спиной «послушницы» в «Шабаше», присутствующей на фотографиях Хуана Лорента, которые представляют фрески на стенах Дома Глухого) была не иначе как делом Сальватора Мартинеса Кубельса, который переносил их на полотно, обновлял и вместе с тем видоизменял. Иные же фрагменты картин (например, рога над головами «Читающих» или вдовья версия «Леокадии») могли быть изменены самим автором. Не исключено, что именно он и расписал стены банальными идиллическими сценками с танцующими крестьянами, которые позднее исчезли под поразительными фресками, ныне известными как «мрачные картины».

В заключение я бы хотел выразить особую признательность сотрудникам Лидиг-хаус[112]112

Яцек Денель был гостем писательского дома Лидиг-хаус (Ledig House), расположенного вблизи городка Гудзон (штат Нью-Йорк), где принимал участие в программе OMI Arts Center. Программа предназначена для писателей всего мира.

[Закрыть], благодаря любезности которых мне удалось в течение месяца написать почти половину «Сатурна», причем в условиях, какие только можно пожелать любому писателю.

Яцек Денель