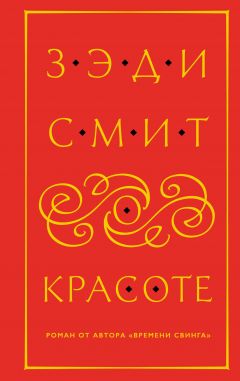

Текст книги "О красоте"

Автор книги: Зэди Смит

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

12

– Привет.

Высокий, самодовольный, смазливый, как аферист; голые, в татуировках, руки, ленивые движения; накачанный, под мышкой баскетбольный мяч; черный. Говард не стал широко открывать дверь.

– Вам что-то нужно?

Улыбавшийся до этого Карл перестал улыбаться. Он играл на бесплатной площадке колледжа (просто приходишь и делаешь вид, что ты здесь свой); посреди игры позвонил Леви и сказал, что вечеринка сегодня. Странный день для вечеринки, но у всех свои закидоны. Голос у парня был чудной, словно его взбесило что-то, однако он говорил, что Карл должен прийти железно. Адрес прислал раза, наверное, три. Карл, конечно, заскочил бы домой переодеться, но это было бы кругосветное путешествие, и он решил, что жаркой ночью вроде нынешней и так сойдет.

– Ну да. Я пришел на вечеринку.

Теперь Карл держал мяч в руках, и Говард увидел, как в свете сенсорного фонаря круглятся его ладные, сильные плечи.

– Да, но это закрытая вечеринка.

– Леви тут живет? Я его друг.

– Вот оно что. Знаешь, он… – Говард обернулся, делая вид, что высматривает сына в прихожей. – Его сейчас нет. Как тебя зовут? Я ему передам, что ты был.

Мяч с силой ударился о ступеньки, Говард отпрянул.

– Послушай, – грубо сказал он. – Я не хочу быть невежливым, но Леви не должен был приглашать на сегодняшний вечер своих… друзей. Это вечеринка для узкого круга знакомых.

– Ясно. Для поэт– поэтов.

– Что?

– Забудьте. Я не знаю, какой черт меня сюда принес.

Гордым, стремительным, пружинистым шагом он промахнул дорожку и исчез за калиткой.

– Эй, постой! – крикнул ему в спину Говард, но тот уже ушел.

Невероятно, подумал Говард, закрыл дверь и отправился на кухню за вином. Там он снова услышал звонок – открыла Моник, люди вошли, за ними другие люди. Говард налил себе вина – звонок. Эрскайн и его жена Каролина. Он заткнул бутылку пробкой – в прихожей шумела, раздеваясь, еще одна толпа. Дом заполнялся людьми, чужими ему по крови. Говард начал входить во вкус и вскоре уже уверенно играл роль души общества: предлагал еду, разливал напитки, расхваливал своих упрямых, невидимых детей, исправлял цитаты, ввязывался в споры, дважды и трижды знакомил между собой гостей. За время каждой из бесчисленных трехминутных бесед он успевал проявить интерес и участие, побыть виновником торжества и поборником идеи, посмеяться над вашей остротой прежде, чем вы успевали ее отпустить, и наполнить ваш бокал, невзирая на пузырьки у его края. Застав вас за разыскиванием или надеванием плаща, он разражался мольбой покинутого влюбленного. Вы жали его руку, он жал вашу, – так вы и качались вдвоем, как матросы. Но вот вы осмеливались подколоть Говарда его Рембрандтом – в ответ он выстреливал в ваше марксистское прошлое, группу плодовитых виршеплетов или одиннадцатилетнее копание в трудах Монтеня, но так добродушно, что вы не принимали это на свой счет. Плащ был снова забыт на диване. А когда вы опять заводили речь о неотложных делах ни свет ни заря и выходили-таки за порог, вас посещало новое отрадное чувство, что Говард Белси не только не презирает вас, как вы всегда считали, но, напротив, тайно и безгранично вас обожает, и лишь природная английская сдержанность не позволяла ему выказать это вплоть до сегодняшнего дня.

В полдесятого Говард решил, что пора бы произнести перед собравшимися небольшую речь в саду. Общество не возражало. В десять упоение ролью бонвивана залило аккуратные уши Говарда: они покраснели от удовольствия. Ему казалось, что вечеринка удалась на славу. В действительности это было типичное веллингтонское торжество: боишься, что в доме будет не продохнуть, но до аншлага дело не доходит. Аспиранты кафедры афроамериканских исследований пришли чуть ли не в полном составе, главным образом, потому что они не чаяли души в Эрскайне, а также потому, что в Веллингтоне они были самым светским народом, гордившимся репутацией существ, наиболее приближенных на кампусе к нормальным. Они умели и просто поболтать, и сболтнуть лишнее, собрали у себя на кафедре фонотеку черной музыки, слыли знатоками современного телевизионного мусора и могли о нем красноречиво рассуждать. Их всегда на все приглашали, и они всегда на все ходили. Кафедра английской литературы была представлена куда скромнее: Клер, марксист Джо, Смит и горстка обожательниц Клер, которые забавляли Говарда тем, что, как лемминги, поочередно кидались на Уоррена. Уоррен явно входил в список вещей, одобряемых Клер, вот они на нем и висли. Стая таинственных юных антропологов – Говард их, похоже, не знал – весь вечер вилась на кухне над едой, предпочитая места обитания стаканов, бутылок и закусок. Говард предоставил их самим себе и вышел в сад. Счастливый, он шел по краю бассейна с пустым стаканом в руке; вверху, за рдеющими облаками, скользила летняя луна; вокруг раздавался приятный, полнокровный шум бесед на свежем воздухе.

«Какой странный день для вечеринки», – услышал он чей-то разговор. «А по-моему, что надо, – последовал ответ. – Белси празднуют день в день, понимаете? Если мы не реабилитируем дату, то вроде как они победили. Это реабилитация…»[34]34

По-видимому, годовщина свадьбы Говарда и Кики приходится на 11 сентября.

[Закрыть]

Таков был главный диалог вечера. После десяти, когда вино ударило в голову, сам Говард участвовал в нем раза четыре. До десяти эта тема не затрагивалась.

Примерно каждые двадцать секунд Говард наблюдал, как водную гладь бассейна взрывают пятки, потом всплывает островок спины и стройное темное тело быстро и бесшумно идет на следующий круг. Видимо, Леви решил, что раз уж он обречен на эту вечеринку, он совместит ее с тренировкой. Сколько он так плавает, Говард точно сказать не мог, но, когда он закончил речь и гул аплодисментов стих, все вдруг заметили одинокого пловца, и почти каждый повернулся к соседу с вопросом, помнит ли он рассказ Джона Чивера[35]35

Чивер, Джон Уильям (1912–1982) – американский писатель. Имеется в виду его рассказ «Пловец», герой которого отказывается принимать обрушившиеся на него беды, вытесняя память о них экстравагантными выходками, в частности решая отправиться до своего дома вплавь через бассейны его бывших друзей и знакомых.

[Закрыть]. Профессора не очень друг от друга отличаются.

– Жаль, я не взяла купальник, – громко сказала кому-то Клер Малколм.

– Вы разве стали бы купаться? – благоразумно возразили ей.

Хотя крайней необходимости в этом не было, Говард хотел найти Эрскайна и спросить, как тому понравилась его нынешняя речь. Он сел на уютную скамеечку, поставленную Кики под яблоней, и стал рассматривать своих гостей. Вокруг толпились женщины с широкими спинами и мощными ногами, совершенно асексуальные. Медсестры, решил Говард. Интересно, как эта самоуверенная, неуниверситетской закваски, тяжеловесная команда Кики восприняла его речь? И как ее, собственно, восприняли все прочие? Произнести ее было нелегко. По сути это были три речи. Одна для тех, кто знает, одна для тех, кто не знает, и одна для Кики, которая знала и не знала одновременно. Незнающие улыбались, гикали и хлопали, когда Говард говорил о плодах любви, томно вздыхали, когда он рассуждал о радостях и трудностях семейной жизни с тем, кто стал тебе самым близким другом. Поощренный вниманием своей подлунной аудитории, Говард отошел от первоначального сценария. Он напомнил, как высоко ставил дружбу Аристотель, и дополнил его мысли собственными. Сказал, что дружба порождает терпимость. Описал безответственность Рембрандта и готовность к прощению Саскии, его жены. Это была игра с огнем, однако подавляющая часть слушателей нездорового интереса к его лирическим отступлениям не выказала. Он боялся, что знающих будет больше. Но Кики, несмотря ни на что, о его подвигах всему свету не раструбила, и сейчас Говард был ей за это благодарен как никогда. Он закончил речь, и аплодисменты окутали его, как уютный, мягкий плед. Он сгреб за плечи двух своих американских детей, оказавшихся в зоне досягаемости, и сопротивления не почувствовал. Значит, не все потеряно. Его измена не конец света. Это и умаляло, и возвышало его в собственных глазах. Жизнь текла своим чередом. Джером первый доказал ему: мир из-за твоих любовных катаклизмов не рухнет. Сначала Говард так не думал. Сначала он был в отчаянии. Ничего подобного с ним раньше не случалось, и он не знал, что делать и как быть. Когда он все рассказал Эрскайну, ветерану супружеской неверности, тот снабдил его простым и старым как мир советом: отрицай все. Это была давнишняя тактика самого Эрскайна, которая, как он уверял, никогда его не подводила. Но Говарда поймали с поличным самым что ни на есть классическим способом: Кики нашла в его кармане презерватив и предъявила его Говарду, держа находку двумя пальцами и излучая убийственное презрение. В тот день он мог поступить по-разному, но правду говорить было нельзя, правда исключалась сразу, если, конечно, он хотел и дальше вести хотя бы подобие излюбленного им образа жизни. Время показало, что он принял правильное решение. Правду он оставил при себе. Вместо правды он сказал то, что, с его точки зрения, было нужно для сохранения круга друзей и коллег, этой семьи и этой женщины. Видит бог, даже придуманная им история об одной-единственной ночи с незнакомкой нанесла неслыханный урон, разомкнув волшебное кольцо любви Кики, которое окружало его столько лет и благодаря которому (к чести Говарда, он отдавал себе в этом отчет) он жил так, как жил. А скажи он правду, беды обрушились бы на него лавиной. В итоге под удар были поставлены отношения с несколькими ближайшими друзьями: тех, с кем успела поговорить Кики, поведение Говарда покоробило, и они прямо сказали ему об этом. Нынешняя вечеринка давала возможность выяснить, что друзья думают о нем год спустя, и, обнаружив, что он выдержал испытание, Говард готов был разрыдаться перед каждым, проявившим к нему снисходительность. Общий вердикт был таков: Говард допустил нелепую ошибку, и не стоит лишать его (профессура средних лет не закидывает грешников камнями) такого подарка судьбы, как счастливый и страстный брак. До чего же они любили друг друга! Все думают, что любовь – удел двадцатилетних, но Говард знал любовь и в сорок лет, настоящую и томительную. Он до сих пор не мог привыкнуть к лицу Кики. Оно служило ему постоянным источником радости. Эрскайн частенько подшучивал над ним, говорил, что таким теоретиком, таким противником живых наслаждений, как Говард, может быть только мужчина, получающий всю полноту удовольствия дома. Сам Эрскайн был женат во второй раз. Почти все, кого знал Говард, уже пережили развод и начали новую жизнь с другими женщинами. «У нас с ней перегорело», говорили они, как будто брак – это вязанка дров. Неужели и с ним случилось то же самое? Неужели и у него с Кики перегорело?

Говард заметил ее у бассейна: она склонилась рядом с Эрскайном, и оба говорили с Леви, который держался за бетонный край сильными, морщинистыми от воды руками. Они смеялись. Говард почувствовал печаль. Кики не выманивала у него подробностей измены, и это удивляло его. Он восхищался умением жены держать свои чувства в узде, но понять ее не мог. Сам бы Говард не успокоился, пока бы не выведал имя, не уяснил черты лица, не вник в хронику прикосновений. В половом отношении он всегда был страшно ревнив. Когда он встретил Кики, она дружила исключительно с мужчинами, вокруг нее их было море (так, во всяком случае, казалось Говарду), и чуть ли не все – бывшие любовники. Даже сейчас, тридцать лет спустя, от одного упоминания о них Говарда начинало трясти. Он сделал так, чтобы их пути с этими мужчинами не пересекались. Злыми шутками, угрозами и холодностью он распугал их всех, хотя Кики всегда говорила (и Говард всегда ей верил), что любовь она узнала, только познакомившись с ним.

Говард накрыл свой стакан ладонью, отказываясь от вина, которое предлагала ему Моник.

– Как дела, Моник? Вы не видели Зору?

– Зору?

– Да, Зору.

– Нет, давно не видела.

– Все хорошо? Вина и прочего хватает?

– Хватает. Даже слишком.

Через пару минут у дверей кухни Говард увидел свою неизящную дочь: она стояла как вкопанная рядом с троицей студентов-философов, и он поспешил к ней, чтобы ввести ее в их круг. По крайней мере, это было ему по силам. Отец и дочь прильнули друг к другу; в Говарде бродил алкоголь, и ему хотелось сказать ей что-нибудь теплое, но Зоре было не до того. Она внимала философской беседе.

– Этот белый подавал большие надежды.

– Да уж, метил он высоко.

– На кафедре его чуть ли не на руках носили. В двадцать два, что ли, года…

– Может, это-то его и погубило.

– Да-да, наверняка.

– Ему предложили место на Родосе, но он отказался.

– Но сейчас-то он преподает?

– Да нет. Ни в одном колледже он не значится. Я слышал, у него ребенок, так что кто его разберет. Кажется, он сейчас в Детройте.

– У себя на родине… Еще один талантливый, но неприспособленный малый.

– Никакой системы в голове.

– Абсолютно.

Это была типичная Schadenfreude[36]36

Радость по поводу чужих бед, злорадство (нем.)

[Закрыть], но Зора слушала, развесив уши. У нее были странные представления о людях из университетской среды: их способность к сплетням или корысти казалась ей чем-то из ряда вон выходящим. В отношении их она проявляла редкостную наивность. Например, совершенно не замечала, что философ номер два поглощен изучением ее бюста, небрежно выставленного нынче вечером напоказ в хлипкой цыганской кофточке. В общем, когда раздался звонок, Говард послал открывать Зору, и именно Зора открыла дверь Кипсам. Кто перед ней, она догадалась не сразу. На пороге возник высокий черный мужчина лет шестидесяти, властного вида и пучеглазый, как мопс. Справа стоял его сын, еще более высокий и такой же величавый, а слева – его возмутительно красивая дочь. Прежде чем открыть рот, Зора считала глазами все что можно: странная на мужчине одежда – викторианский жилет, платок в нагрудном кармане. Еще один испепеляющий взгляд на дочь, и мгновенное (обоюдное) признание ее внешнего превосходства. Троица клином потянулась за Зорой, бормотавшей, что можно раздеться и выпить и что сейчас подойдут родители, которые оба куда-то пропали. Говард исчез без следа.

– Черт, он только что был здесь. Отошел, наверное. Где же он, черт побери?

Этот недуг Зора унаследовала от отца: оказавшись в компании религиозных людей, она начинала жестоко чертыхаться. Гости терпеливо стояли вокруг, наблюдая протуберанцы Зориной паники. Мимо проходила Моник, и Зора кинулась к ней, но ее поднос был пуст, а Говарда она не видела с тех пор, как он искал Зору (на выяснение этого обстоятельства ушло несколько долгих, томительных минут).

– Леви в бассейне, Джером наверху, – сообщила Моник, угрюмо пытаясь разрядить обстановку. – Он сказал, что не спустится.

Эту справку она выдала зря.

– Знакомьтесь, Виктория, – сказал мистер Кипс со сдержанным достоинством человека, не теряющего самообладания в нелепых ситуациях. – И Майкл. С твоим братом – старшим братом – они уже знакомы.

Его тринидадский бас-профундо легко заскользил по морю неловкости, устремляясь к новым горизонтам.

– Да, уже знакомы, – подтвердила Зора, ни простодушно, ни всерьез, а как-то неопределенно между.

– Вы дружили в Лондоне, подружитесь и тут, – заключил мистер Кипс и нетерпеливо скользнул взглядом поверх ее головы, словно выискивая снимающую его камеру. – Однако я должен поприветствовать твоих родителей. А то получится, что меня вроде как в деревянном коне сюда провезли. Между тем я просто гость и никаких сомнительных даров при себе не имею. По крайней мере, сегодня.

Он рассмеялся смехом политика, который никак не повлиял на выражение его глаз.

– Да-да, – сказала Зора, мягко смеясь в ответ и так же, как мистер Кипс, бесплодно вглядываясь вглубь дома. – Я просто не знаю, где… А вы… вы все сюда переехали?

– Кроме меня, – ответил Майкл. – Я тут на отдыхе. Во вторник возвращаюсь в Лондон. Работа, ничего не поделаешь.

– Очень жаль, – вежливо сказала Зора, ни капли не разочарованная. Он был великолепен, но абсолютно несексуален. Внезапно она вспомнила того парня в парке. И почему приличные мальчики вроде Майкла не могут выглядеть, как он?

– А ты учишься в Веллингтоне? – спросил Майкл без особенного любопытства. Зора посмотрела ему в глаза, такие же, как у нее, маленькие и тусклые из-за очков.

– Ну да. Отец ведь там преподает, так что это, наверное, закономерно. Я собираюсь специализироваться на истории искусств.

– О, я с этого начинал, – сказал Монти. – В 1965 году я был куратором первой американской выставки в Нью-Йорке, посвященной карибской примитивной живописи. На сегодняшний день у меня самая обширная коллекция гаитянского искусства за пределами этого злополучного острова.

– Ого, и вся ваша – вот здорово!

Мистер Кипс догадывался, что его персона обладает комическим потенциалом, и всегда держал ухо востро, стремясь задушить насмешку в зародыше. Он рассказал о коллекции без задней мысли и не мог допустить, чтобы из-за нее его задним числом осмеяли. Сделав паузу, он произнес:

– Я рад, что имею возможность поддержать черное искусство.

Его дочь закатила глаза.

– Да уж, действительно, радость жить в доме с Бароном Субботой[37]37

Барон Суббота (Барон Самди) – в религии вуду дух смерти и загробного мира. Изображается в виде скелета в черном фраке и цилиндре.

[Закрыть] в каждом углу.

Впервые Виктория что-то сказала. Зору поразил ее голос: он был громким, низким, решительным, как у ее отца, и абсолютно не вязался с ее кокетливой внешностью.

– Виктория читает французских философов, – сухо пояснил мистер Кипс и стал презрительно перечислять властителей дум самой Зоры.

– А… да… понятно, – мямлила, слушая его, Зора. Она выпила лишний бокал вина. Обычно этого было достаточно, чтобы она начала кивать собеседнику прежде, чем он выскажет свою мысль, и говорить тоном уставшего от жизни европейского буржуа, которого уже в девятнадцать лет ничем не удивишь.

– Боюсь, поэтому-то она и ненавидит искусство самым бездарным образом. Но в Кембридже этому горю, надеюсь, помогут.

– Пап!

– А пока она кое-чему поучится здесь. Должно быть, какие-то лекции у вас будут общие.

Девушки взглянули друг на друга без особого восторга по этому поводу.

– Я не ненавижу искусство, я ненавижу твое искусство, – заявила Виктория. Отец ласково потрепал ее по плечу, которым она дернула, как строптивый подросток.

– Ну, а наш дом мало похож на музей, – сказала Зора, оглядывая пустые стены и гадая, почему она говорит именно о том, чего не хотела касаться. – Наша семья предпочитает концептуальное искусство. Вкусы у нас экстремальные, поэтому большая часть нашей коллекции немыслима в домашней обстановке. Папа – сторонник теории потрошения, он считает, что искусство должно выворачивать тебя наизнанку.

Последствия этого заявления не успели обрушиться на Зору. На плечи ей легли две руки.

– Мама! – Зора обрадовалась матери как никогда прежде.

– Развлекаешь гостей? – Кики сделала приглашающий жест своей пухлой рукой в блестящих браслетах. – Вы Монти? Кажется, ваша жена говорила мне, что теперь вы сэр Монти.

Плавность, с которой Кики включилась в беседу, произвела впечатление на дочь. Все-таки презираемые Зорой традиционные светские добродетели Веллингтона: уклончивость, умение сглаживать острые углы, лживая любезность и расчетливая речь – кое-что значили. В пять минут все пальто висели, все гости держали по бокалу и вели небрежный разговор.

– Карлин не с вами, мистер Кипс? – спросила Кики.

– Мам, я пойду… Извините, приятно было познакомиться, – сказала Зора, неопределенно ткнув пальцем в комнату и тут же устремившись туда.

– Значит, она не пришла? – снова спросила Кики, удивляясь, почему это ее так расстроило.

– Моя жена редко ходит на подобные сборища. Она не любит светские муравейники. По правде говоря, ей уютнее у домашнего очага.

Кики уже приходилось слышать эту лукавую формулу недоверчивых консерваторов, но акцент Кипса ее поразил. Похоже на Эрскайна: те же развинченные модуляции, но гласные невероятно полновесны и глубоки.

– Очень жаль. Мне казалось, она хотела прийти.

– А потом внезапно расхотела. – Он улыбнулся, и в его улыбке Кики прочла уверенность деспота в том, что ей хватит ума не продолжать эту тему дальше. – Настроение Карлин переменчиво.

Бедная Карлин! Кики с таким мужчиной и ночь провести побоялась бы, не то что целую жизнь. К счастью, Кипса надо было познакомить с массой людей. Он не мешкая потребовал список видных веллингтонцев, и Кики любезно назвала Джека Френча, Эрскайна, нескольких факультетских шишек; объяснила, что приглашали и ректора, и промолчала о том, что вероятность его прихода равнялась нулю. Дети Кипса быстро растворились в саду. Джером, к большой досаде Кики, по-прежнему отсиживался наверху. Кики водила Монти по комнатам. Его беседа с Говардом была короткой и лукавой, своеобразной моделью их жгучего противостояния: на одном конце – Говард, поборник художественного радикализма, на другом – Монти с его консервативными культурными взглядами, причем Говард не смог показать себя хозяином положения, потому что был пьян и воспринял все слишком всерьез. Кики разлучила их, отправив мужа к куратору маленькой бостонской галереи, весь вечер пытавшемуся его поймать. Говард вполуха слушал этого нервного человечка, наседавшего на него в связи с запланированной серией лекций о Рембрандте, которую Говард обещал организовать и не организовал. Гвоздем программы должна была стать лекция самого Говарда, увенчанная фуршетом с вином и сыром за счет колледжа. Лекцию Говард не написал, проблемой вина и сыра не озаботился. Он смотрел на Монти, верховодившего за плечом куратора остатками его партии. У камина велся громкий и игривый спор с Кристианом и Мередит, на периферии которого обретался Джек Френч, не успевавший вставлять свои остроты, но все равно пытавшийся. Говард нервничал: защищают ли его предполагаемые сторонники? Что, если они над ним смеются?

– Я, собственно, хотел узнать, какова направленность лекции.

Говард повернулся к своему собеседнику, которых оказалось двое. К шмыгавшему носом куратору присоединился лысый молодой человек. У него были такая прозрачная белая кожа и выдающаяся лобная кость, что Говард ощутил подавленность его совершенно замогильным видом. Никогда еще живые не выставляли перед ним напоказ свой череп.

– Направленность?

– «Против Рембрандта», – сказал лысый. У него был визгливый голос южанина, комичность которого застала Говарда врасплох. – Такой заголовок прислал нам ваш ассистент. Я так и не понял, что значит «против». Мы частично спонсируем эти лекции, так что…

– Мы?

– «Ценители Рембрандта». Знаете, я не такой интеллектуал, как люди вашего круга…

– Да-да, вы правы, – пробормотал Говард. Он знал, что на некоторых американцев его акцент действует замедленно: они только назавтра понимают, как он был с ними груб.

– То есть, может быть, «заблуждение о человеке» – для вас похвала, я не знаю, но для членов нашей организации…

Круг Монти на другом конце комнаты расширился: в него влился алчный рой афроамериканистов во главе с Эрскайном и Каролиной, его поджарой женой из Атланты. Эта была невероятно жилистая – сплошные мускулы, – безупречного вида женщина, черный аналог дорогостоящей утонченности Восточного побережья: волосы прямые и жесткие, а костюм от Chanel немного ярче и скульптурней, чем у ее белых сестер. Каролина относилась к редким представительницам круга Говарда, которых он не мог вообразить в постели, и внешность тут была ни при чем (Говард нередко рассматривал под этим углом даже самых безобразных женщин). Просто Каролина была непроницаема: воображение Говарда не могло пробить ее броню. Чтобы с ней переспать, надо было перенестись в другую вселенную, но и тогда скорее она бы тебя отымела. Она была скандально горда (большинство женщин ее не любили) и, как всякая жена поверхностно внимательного мужа, восхитительно самодостаточна, лишена потребности в обществе. Эрскайн отчаянно изменял Каролине, и это придавало ее гордости странную силу, слегка пугавшую Говарда. Она эксцентрично выражалась и снисходительно называла пассий Эрскайна «эти мулатки», не давая ключа к своим настоящим чувствам. Ходил слух, что, будучи известным адвокатом, Каролина могла не сегодня завтра занять кресло в Верховном суде; она лично знала Пауэлла и Райс и терпеливо объясняла Говарду, что такие люди «возвышают расу». Монти был как раз в ее вкусе. Изящная наманикюренная ручка Каролины ломтями резала воздух у него перед носом: должно быть, она объясняла ему, как возвысилась раса и сколько еще ей осталось до сияющих вершин.

Между тем беседа Говарда с ценителями Рембрандта продолжалась. Он уже не знал, как отделаться от нее.

– Суть вот в чем, – громко сказал он, надеясь положить всему этому конец с помощью обескураживающего словесного фейерверка. – Рембрандт, говоря коротко, был частью общеевропейского стремления XVII века создать идею человека, – начал он пересказывать главу, оставленную наверху в заскучавшем и уснувшем компьютере, – и, следовательно, частью заблуждения, что человек – пуп земли, что его эстетическое чувство помещает его в центр мироздания. Вспомните, как он изображался: ровно между двумя пустыми полушариями на стене…

Фразы вылетали из его уст почти автоматически. Он чувствовал, как его тело пронзает ветер из сада, оставляя пробоины, от которых корабль помоложе был бы защищен. Повторение идей, принесших ему скромную славу в его крошечном кругу, нагоняло на Говарда тоску. Любовь в одной части его жизни погасла, и в другой тоже стало холодно.

– Познакомь нас, – внезапно потребовала какая-то женщина, схватив его за дряблую мышцу плеча. Это была Клер Малколм.

– Простите, я украду его у вас на полминуты, – сказала Клер куратору и его другу, не обращая внимания на их озабоченные лица. Она оттащила Говарда в угол комнаты. Прямо напротив них грянул раскатистый смех Монти Кипса, опережая и перекрывая хохот окружающих.

– Познакомь меня с Кипсом.

Они стояли рядом, Клер и Говард, и смотрели в другой конец гостиной, как родители, которые наблюдают за своим гоняющим по футбольному полю сорванцом. Стояли не нос к носу, но близко. Глубокий загар подвыпившей Клер покрылся нежным румянцем, затопившим бесчисленные родинки и веснушки ее шеи и лица и омолодившим ее так, как не снилось ни одной косметической процедуре. Говард не видел ее почти год. Они вели себя аккуратно, не привлекая к своей связи внимания и не договариваясь о конспирации. Просто избегали друг друга на кампусе, обходили стороной столовую колледжа и делали все, чтобы не пересекаться в обществе. В качестве дополнительной меры Говард перестал бывать в марокканском кафе, куда по вечерам стекалась чуть ли не вся английская кафедра покорпеть над стопками эссе. Потом Клер уехала на лето в Италию, за что он был ей благодарен. Видеть ее теперь было невыносимо. Она пришла в простом прямом платье из очень тонкого хлопка. Ее маленькое постное тело то проступало сквозь него, то скрадывалось им – зависело от того, как она стояла. Глядя на эту Клер – небрежный макияж, простая одежда, – никто не догадался бы о маниакальной педантичности, с которой она ухаживала за другими, более интимными частями тела. Говард был изумлен, когда это открыл. В какой же они лежали позе, когда она вдруг решила объяснить, что ее мама парижанка?

– Ради бога, зачем тебе это?

– Он привлек внимание Уоррена. И мое тоже. Знаешь, публичные умные люди – загадка, они невероятно притягательны. В них есть какая-то червоточина, а Кипсу еще и сквозь расовые предрассудки продираться приходится… Мне так нравится его элегантность. Он страшно элегантный.

– Страшно элегантный фашист.

Клер помрачнела.

– Но он такой неотразимый. Как Клинтон – харизма зашкаливает. Возможно, это все феромоны, назальные – Уоррен тебе объяснит.

– Назальные, анальные – какая разница, из каких дырок все это прет. – Говард поднес стакан к губам, чтобы смикшировать следующую фразу. – Ты, кстати, теперь в надежных руках – поздравляю!

– Мы очень счастливы, – бесстрастно ответила она. – Боже, я от него в восторге!

Говард было подумал, что она имеет в виду Уоррена.

– Смотри, как он подчинил себе комнату. Он же повсюду!

– Да, как чума.

Клер повернулась к Говарду с ехидным выражением лица. Должно быть, она подумала, что теперь, когда их беседа прочно приняла ироничное направление, она вполне может на него взглянуть. В конце концов, их связь дело прошлое, и за целый год она так и не всплыла на поверхность. Клер даже замуж успела выйти. Теперь воображаемая ночь во время мичиганской конференции – общепринятый факт, а трехнедельного романа Говарда и Клер как бы и не было. Так почему не поговорить друг с другом, не посмотреть друг другу в глаза? И все-таки взгляды были смертельно опасны: едва Клер повернулась к нему, они оба это поняли. Клер поспешила продолжить разговор, но страх гротескно исказил его.

– А я думаю, – сказала она нелепо язвительным тоном, – ты хочешь быть как он.

– Ты что, выпила лишнего?

Внезапно ему в голову пришла злая мысль: хорошо бы Клер на свете не было. Без его вмешательства – просто не было, и все.

– Эти ваши дурацкие идейные войны… – Она скорчила гримасу, задрав губы и обнажив свои розовые десны с дорогущими американскими зубами. – Вы оба знаете, что они не стоят ломаного гроша. В стране есть проблемы и поважнее. Зреют идеи более значимые. Разве нет? Иногда мне даже страшно тут оставаться.

– Так что мы обсуждаем: состояние нации или страхи Клер Малколм?

– Не умничай, – раздраженно сказала Клер. – Я всех имею в виду, не только себя. Речь же не обо мне.

– Ты говоришь, как школьница. Как мои дети.

– Зреют глобальные идеи, они затрагивают самые основы – не только здесь, во всем мире. Основы, понимаешь? При чем тут твои дети или чужие дети? Глядя на то, что творится в этой стране, я благодарю бога, что у меня нет детей.

Говард, сомневавшийся в том, что эта благодарность искренна, скрыл свою недоверчивость за изучением пожелтевших дубовых половиц.

– Господи, когда я думаю о предстоящем семестре, меня тошнит. Плевать всем на Рембрандта, Говард… – Клер умолкла и горько усмехнулась. – Или Уоллеса Стивенса[38]38

Уоллес Стивенс (1879–1955) – американский поэт.

[Закрыть]. Есть вещи поважнее, – повторила она, допила вино и кивнула.

– Все взаимосвязано, – скучно сказал Говард, обводя носком проеденную древоточцем брешь в полу. – Мы ищем новые способы мышления, другие люди их осваивают.

– Да не веришь ты в это!

– А что значит «верить»? – спросил Говард и тут же почувствовал себя уничтоженным. Он даже фразу закончить не смог – подавился воздухом. Когда же она от него отвяжется?

– Ах, боже ты мой! – фыркнула Клер, топнула ножкой и уперлась ладонью в грудь Говарда, вызывая его на одну из их старых дуэлей. Природа против теории. Убеждение против силы. Искусство против художественных систем. Клер против Говарда. Он почувствовал, как ее палец бездумно, в пьяном беспамятстве скользнул между пуговицами его рубашки. В этот миг их прервали.

– О чем вы тут сплетничаете?

Клер поспешно отдернула руку, но Кики не смотрела на Клер, она смотрела на Говарда. Прожив с человеком тридцать лет, ты знаешь его лицо как облупленное. Мгновенный, не оставляющий сомнений промельк, – и обман раскрыт. Говард понял это сразу, но разве Клер могла заметить крошечную складку в левом уголке рта его жены и догадаться, что она значит? В блаженном неведении, думая, что спасла ситуацию, Клер схватила Кики за руки.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?