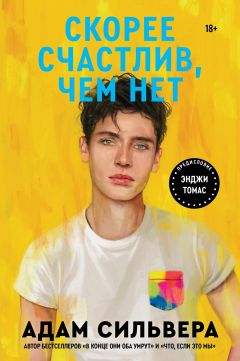

Текст книги "Скорее счастлив, чем нет"

Автор книги: Адам Сильвера

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)

– Я все равно допоздна в супермаркете, так что развлекайтесь, – разрешает мама.

Я улыбаюсь, как тупой придурок. Давно так не радовался ночевке у друга, с тех пор как мама Дэйва Толстого повела нас всех покупать новую игру «Войны за трон» – она выходила в полночь, и потом мы все до утра тусили у него дома и играли.

– Томас, уложи его спать до двух, напомни почистить зубы и не давай покупать сладкого больше чем на доллар!

Мама ведет себя настолько по-дурацки, что мне хочется пошутить сами знаете про что, но тогда этот разговор вообще никогда не кончится. Мама обнимает Томаса, потом меня, благодарит его, что разрешил мне у него переночевать, записывает адрес, телефон и номер его мамы, и мы расходимся.

– У тебя классная мама, – замечает Томас.

– Ага, когда не считает меня мелким. Слушай, я, наверно, зайду к себе, захвачу одежду для сна.

– Не парься, у меня найдутся шмотки.

Нам предстоит пройти всего пару кварталов, но у меня, скорее всего, никогда в жизни не хватит денег, чтобы увидеть египетские пирамиды или проплыть по каналам Венеции, для меня день вдали от дома – уже как путешествие в другую страну.

Знакомый оранжевый провод указывает нам путь на крышу и змеится по щебню. Ничто не напоминает о нашем с Женевьев празднике. Томас устанавливает проектор, но еще слишком светло, и с фильмом придется подождать. Я ложусь на спину и раскидываю руки, как будто хочу сделать «снежного ангела».

– Что ты там творишь? – спрашивает Томас.

– Сушусь. – Я зажмуриваюсь, но все равно вижу вспышки оранжевого и чувствую, как солнце печет лицо. Я уже не знаю, насколько футболка промокла от воды, а насколько – от пота. В этом минус лета, но зима все равно отвратнее, зимой я просто оседаю дома и никуда не выхожу. Даже если Женевьев упрашивает пойти слепить снеговика или наделать дурацких милых фоток вдвоем.

– Ничего гейского, но, может, снимешь футболку? – предлагает Томас.

Он свою, оказывается, уже снял и вешает на ограде сушиться. Я сажусь, стягиваю футболку, швыряю в него и снова разваливаюсь на крыше. Раскаленная щебенка жжет спину, но не больнее, чем песок на пляже в Джонс-бич. Кстати, два парня с голыми торсами на крыше – почти то же самое, что два парня с голыми торсами на пляже, так что можно перестать через слово вставлять «ничего гейского».

Томас плюхается рядом:

– Раньше я смотрел здесь кино с Сарой. Вернее, мы начинали что-то смотреть, но быстро отвлекались.

– Ты занимался здесь сексом с бывшей?

Он смеется:

– Не, сексом – нет. А всем остальным – да.

– Она была у тебя первой? – спрашиваю я.

– Ага. А у тебя?

– Да, у меня тоже первой была Сара.

Томас толкает меня в плечо так сильно, что там остается отпечаток его ладони. В ответ я пихаю его в грудь, прямо над сердцем, но он слишком накачанный.

– У тебя груди твердые!

– Это называется грудные мышцы, и я дофига денег на них потратил.

Мне почему-то неловко разговаривать про его тело. Может, я просто завидую.

– Тебе не хватает Сары? Только честно.

– И да, и нет, – отвечает Томас. – Я не мог с ней не расстаться, мы правда друг другу перестали подходить. Конечно, не хватает кого-то, кому можно позвонить и побыть вместе. Но это может быть и не Сара.

– Понимаю.

Мы уходим от темы и говорим не пойми о чем, глядя, как солнце пропадает из виду за домами. Болтаем про любимые комиксы и игры, рассказываем, как ненавидим школу и как хорошо, что там есть симпатичные учительницы и девчонки. Томас рассказывает, что у него скоро день рождения – в тот же день, когда возвращается Женевьев. А еще, оказывается, он ни разу не курил даже сигарет. Я признаюсь, что пару раз забивал косяк с Бренданом и ребятами, и Томас, кажется, мной разочарован. Чтобы не нагнетать, я открываю очень стыдную тайну:

– Кстати, я не умею кататься на велике.

– Такое вообще бывает?

– Меня никто не учил. Мама сама не умеет, а папа все собирался, но так и не нашел времени.

– Значит, как-нибудь научу. Это жизненно важный навык, как плавать и дрочить.

Наконец стемнело.

Мы смотрим кино в дико хреновом качестве, потому что, во-первых, это старый фильм, во-вторых, вместо экрана кирпичная стена. Но я не променял бы этот вечер даже на новенький диск и огромный телевизор.

Я подмерзаю, но не могу заставить себя сходить за футболкой: не могу оторвать глаз от девушки, бегущей навстречу волнам. Как будто она не знает, что в этом фильме водятся акулы!

– Который раз ты это уже смотришь?

– Сбился со счета. «Боевого коня» я точно видел меньше раз, «Парк Юрского периода», наверно, больше.

В фильме происходит некоторое количество жести: акула еще кого-то жрет, лодка с выжившими нахрен взрывается, – потом мы надеваем футболки, выключаем проектор и на цыпочках спускаемся по пожарной лестнице… хотя дверь открыта.

– Тихо, ма уже, наверно, спит, – шепчет Томас, открывает окно и залезает в комнату.

У него пахнет свежевыстиранным бельем и карандашной стружкой. Зеленые стены увешаны афишами фильмов и портретами его любимых режиссеров. Я наступаю на комок носков. На двери висит маленькое баскетбольное кольцо. Должно быть, когда Томасу скучно, он кидает туда мяч. Дверь вся в чернилах: тут и партии в крестики-нолики, и цитаты из фильмов Стивена Спилберга, где-то накорябан динозавр, где-то очень реалистично запечатлен пришелец и еще куча всяких неразборчивых каляк.

Кровать не заправлена, но выглядит удобной, не то что у меня. Моя-то немногим лучше койки. У него даже собственный стол, а я могу порисовать, только положив блокнот на колени. На столе валяется раскрытая тетрадь: сначала он, по-видимому, пытался писать там ноты для пьесы собственного сочинения, потом все перечеркнул и принялся за сценарий, но тоже ушел недалеко.

Томас открывает шкафчик – собственного шкафа у меня тоже нет – и кидает на кровать несколько футболок:

– Выбери, в чем будешь спать.

Я изучаю ассортимент. По большей части они слишком мешковатые или слишком обтягивающие, совсем детские или для пенсионеров, а одна, вот честно, предназначена для пришельцев. Ее, оказывается, Томасу привезла тетушка из Розуэлла, Нью-Мексико. Наконец я нахожу простую белую футболку и спешу переодеться в нее. В углу комнаты, за корзиной для грязного белья, висит доска, на ней какая-то диаграмма и клочки бумаги на кнопках. Диаграмма озаглавлена «Статистика моей жизни».

– Это вам в школе такое задают?

– Не, я трудился над этим последние пару дней, – рассказывает Томас, переодеваясь в пижамные штаны со Снупи и майку-борцовку. – Решил задать себе направление, в котором буду двигаться по жизни. Ну, знаешь, как пирамида Маслоу, только не так все дотошно и подробно.

Понятия не имею, что еще за Маслоу, но расписать все дотошнее Томаса не так-то просто. Он переносит доску на другой конец комнаты и прислоняет к шкафу. Мы садимся вокруг нее. Секторы диаграммы подписаны: «школа/работа», «здоровье», «саморазвитие» и «отношения».

– Думаю, со здоровьем у меня все в норме. Правильное питание там, качалка. С финансовым благополучием немножко напряг, никак не найду работу по вкусу. На моем банковском счету даже на билет в кино не наберется.

У него хотя бы есть банковский счет. Значит, хотя бы раз в жизни было достаточно денег, чтобы имело смысл его завести. Если мне дарят деньги на день рождения или Рождество, я обычно бо́льшую часть подкладываю маме в кошелек: она знает, на что лучше потратить. Хреново, конечно, платить за квартиру, где тебе не нравится, но остальные варианты еще хуже. Видите, какой я оптимист?

– Больше всего трудностей у меня с любовью и смыслом жизни, – продолжает Томас. На доске – писанина безумца, который отчаянно хочет жить долго и счастливо. Сумасшедшим нужно подыгрывать. – Наверно, это как-то связано с тем, что я расстался с Сарой и у меня упала самооценка. Но я вовремя затусил с тобой и вроде бы смог не свалиться в пучину депрессии.

– Всегда рад помочь, – отзываюсь я. В кармане вибрирует телефон: Женевьев. Я не беру. Перед сном перезвоню.

– Серьезно. Ты что-то дал мне. Не знаю что, но этого не могли дать мне ни сбежавший отец, ни вечно усталая мать, ни бывшая. Может, ты и поможешь мне понять, на что я на самом деле способен в жизни…

Я оглядываю комнату. Ее обитатель явно пытается жить миллионом жизней одновременно. Нотные листы с недописанными мелодиями, обрывки сценариев (потом я узнал, что где-то в шкафу зарыт целый неоконченный мюзикл про робота, который отправился в мезозой изучать динозавров и поет песни о жизни без технологий)… В углу стоит стопка коробок лего – целая разноцветная башня, память о днях, когда он мечтал стать архитектором или разрабатывать декорации фильмов.

В детстве ты хочешь быть космонавтом, но смиряешься с тем, что это невозможно – хотя все вокруг твердят, что нет ничего невозможного, и даже приводят какие-то единичные примеры из истории, чтобы ты чувствовал себя глупо… Так или иначе, рано или поздно ты расстаешься с мечтой. Понимаешь свои возможности, свои слабые стороны… Думаешь: наверно, классно будет стать боксером, хотя я тощий, как скелет… Ничего, можно подкачаться. Но потом ты начинаешь мечтать о карьере журналиста с собственной колонкой в какой-нибудь крутой газете, начинаешь писать… А однажды пишешь кому-нибудь инструкцию о том, как правильно себя организовать, и снова представляешь, как рассекаешь космос.

Вот так Томас и живет, от одной мимолетной мечты до другой. Его поиски могут длиться всю жизнь, но, даже если он не найдет себя до старости, он умрет весь в честно нажитых морщинах и с улыбкой на губах.

– Ладно, но ты тогда следи, чтобы я был доволен жизнью и не кончил как мой отец, – предлагаю я. – По рукам?

– По рукам.

9

Тупик – еще не конец

Единственный минус вчерашнего вечера – я так и не перезвонил Женевьев. Это первое, о чем я вспоминаю утром.

Скрипнул стул у стола – вчера Томас сидел там и хвастался своим «офигенным талантом» складывать оригами (он собирался сложить ракушку – если честно, смотрелось просто как ком бумаги). Я сажусь и тру глаза. Судя по углу, под которым солнце бьет в окна, еще рано. Однако Томас уже проснулся, сидит, скрючившись, за столом и что-то строчит, постукивая ногой. Как будто сдает годовой экзамен и не хочет, чтобы я списал.

– Йо, чего делаешь?

– Дневник веду.

– И часто ты туда пишешь?

– Почти каждое утро с седьмого класса, – отвечает Томас. – Почти закончил. Как спалось? Не намочил мне простыню?

– Иди ты! – Спина, конечно, ноет, но терпимо.

– Я тебе в ванной оставил новую щетку и полотенце, можешь перед завтраком умыться. – Он не отрывает взгляда от дневника.

– Завтрак готовишь ты?

– Ага, конечно. Я умею только тосты жарить и хлопья заливать. Ладно, как-нибудь выкрутимся, – улыбается Томас и строчит дальше.

Прежде чем вылезти из-под одеяла, я немного выжидаю, потому что, ну, знаете, у парней по утрам кое-что бывает. Но Томас на меня даже не смотрит. Я поспешно выхожу из комнаты. Видимо, его мама уже на работе, а то он бы меня так просто не отпустил бродить по всей квартире. Наконец я нахожу ванную и, справляя нужду, пялюсь на полки с кипами чистых махровых полотенец. Дома мы все вытираемся одной и той же старой драной тряпкой и хорошо если пару раз в месяц ее стираем. Почистив зубы, я возвращаюсь в спальню Томаса, но его там уже нет.

Я иду на звон кастрюль – видимо, к кухне, – по пути остановившись рассмотреть фотки на стенах. Вот маленький Томас играет в бейсбол – эти буйные брови я ни с чем не перепутаю. Кухня вдвое больше нашей. На стене висят красные кастрюли и сковородки – абсолютно чистые, ни пятнышка. На холодильнике стоит крошечный телевизор, и Томас, как взрослый, включил новости, но не слушает – говорит по телефону.

– Могу отправить по почте, – произносит он, насыпая в две тарелки кукурузные хлопья и протягивая одну мне. – Нет, Сара, мне кажется, так скоро нам видеться не стоит. Слушай, я… – Смотрит на экран, кладет телефон на стол. – Бросила трубку.

– Все нормально?

– Требует вернуть все-превсе ее письма и открытки. Не знаю… Может, надеется, что я их перечитаю и пойму, как мне без нее плохо. – Садится напротив меня и разводит руками: – Короче, закрыли тему. Извини, но придется тебе есть вот это, все остальные хлопья я вчера доел. А, еще есть печенье и зефир. И с Пасхи остался шоколадный кролик. Надеюсь, ты наешься.

Последний раз я ел, сидя на кухне, когда гостил у дедушки с бабушкой, а их обоих уже нет на свете. Но я радостно вскакиваю на ноги и крошу себе в хлопья овсяное печенье. Томас широко улыбается.

После завтрака мы выходим гулять и идем непонятно куда – получается, куда угодно, лишь бы подальше от моего квартала.

– А с кем ты вообще дружишь? – спрашиваю я.

– С тобой, – отвечает Томас. – Ну и вроде с Малявкой Фредди и Дэйвом Тощим мы нормально поладили.

– Не, в смысле из твоего двора.

– Да я понял. Стыдно признаться. Я общаюсь только с мистером Айзексом с первого этажа. Он обожает кошек и помешан на заводах. – Он разводит руками: – Друзья предали меня, пришлось стать выше них.

Мне немного неловко спрашивать, но и не спросить не могу:

– Что они такое сделали?

– Помнишь, я про отца рассказывал? С тех пор я день рождения не праздновал. Но в прошлом году мой друг Виктор очень уж настаивал. Он хотел закатить мне вечеринку, всю ночь играть в настолки и пить. Я уже собирался идти к нему, но тут он позвонил и сказал, что все отменяется. Типа он и еще несколько наших друзей идут на какой-то концерт. Я решил, они мне сюрприз готовят. Только больше никто не звонил. Я слишком сильно депрессовал, чтобы пить одному, и в итоге тупо просидел у себя в комнате, смотря в потолок. Мне даже футболку с концерта не подарили!

Не знаю, что за Виктор, но он мудак.

– Радуйся, что избавился от кучки говнюков. Они не давали тебе двигаться вперед.

Томас резко тормозит, разворачивает меня к себе:

– Вот это мне в тебе и нравится. Тебе не плевать, что с тобой будет. Все остальные, кажется, уже смирились, что вырастут, станут никем и никогда отсюда не выберутся. Они не мечтают. Не планируют будущее.

Я отвожу взгляд: пугают меня его разговоры о будущем. Я потираю шрам.

– Если бы… – Мне, наверно, лучше развернуться и уйти, чтобы не тратить его время. – Я недавно думал, что смерть – мое самое счастливое будущее. Спасибо, что говоришь все это, но…

– Никаких «но»! – Томас хватает меня за запястье. – Все мы ошибаемся! Я ошибаюсь каждый раз, когда нахожу неподходящую работу, но это одновременно и шаг в верном направлении! Или, по крайней мере, шаг в сторону от неверного. Ты же больше не будешь пытаться это с собой сделать? – Он сверлит меня взглядом, и я смотрю ему в глаза.

– Никогда.

Томас отпускает меня и идет дальше.

– Видишь, ты уже особенный.

Мы молча шагаем по кварталу. Вдруг мимо проходит молодая женщина с транспарантом: «Пусть Летео сами пройдут без следа!»

Я разворачиваюсь и бросаюсь за ней, Томас – следом:

– Простите, простите, извините, а что значит ваш транспарант?

– Из-за Летео девушка стала овощем, – объясняет женщина с мрачной торжественностью. У нее абсолютно пустые глаза. – Четвертая за неделю. Мы устроили митинг, пусть их закроют.

В ее голосе звучит гордость и чувство собственной важности. Не удивлюсь, если она еще состоит в обществе защиты животных и поливает бутафорской кровью старушек в шубах.

– «Мы» – это кто?

Женщина не отвечает. Мы переглядываемся и идем за ней. Чем ближе Сто шестьдесят восьмая улица, тем громче шум скрытой за домами толпы. Проход перекрывают полицейские машины, их сирены не сдерживают напора зевак. Мы заворачиваем за угол: на улице людно, как будто праздничный парад, только вместо шариков в виде персонажей из мультиков – транспаранты.

10

Незабываемый митинг

Мне попадались фотографии отделения института Летео в Бронксе, но теперь я видел его своими глазами, а толпа митингующих добавляла зрелищу остроты. Казалось бы, это здание должно выглядеть футуристично, как «Эппл-стор» на Манхэттене, но, если честно, даже Музей естественной истории выглядит технологичнее, чем Летео. Это просто четырехэтажное здание из пепельно-серого кирпича.

В последнее время у Летео репутация, как у какого-нибудь морга. Я до сих пор не понимаю, почему люди не требуют закрыть больницы: в них кто-то гибнет из-за врачебной халатности явно чаще. Может, дело в том, что еще недавно штуки вроде Летео существовали только в старых фантастических фильмах и люди боятся прогресса.

Какой-то лысый мужчина рассказывает нам об операции, из-за которой весь сыр-бор. Оказывается, девушка двадцати с небольшим лет с шизофренией заказала операцию, чтобы стереть из мозга воображаемые личности, жившие там с самого детства. В итоге она не очнулась вовсе: лежит в коме, ни живая ни мертвая. Никакой дополнительной информации представители института сообщать не спешат.

Через толпу безуспешно пытаются продраться кудрявая женщина и пожилой мужчина. У них в руках транспаранты: «Преступники недостойны чуда» и «Горе естественно. Вина – заслужена». Кажется, они здесь не из-за девушки в коме.

– Вы оказали услугу преступнику! – перекрикивает толпу мужчина, как будто его вопли услышит кто-то из Летео. – Дальше что, террористов спасать будете?

– Сэр, прошу прощения, – обращается к нему Томас. – Расскажите, что значит ваш транспарант?

Отвечает нам женщина:

– Мы протестуем против решения об автомобильной аварии!

– Расскажите, пожалуйста, о чем речь, – прошу я.

Она трогает за плечо спутника:

– Гарольд, расскажи мальчикам про аварию. У тебя лучше получается.

– Парни, чем в свои телефоны пялиться, лучше бы новости посмотрели, – отзывается Гарольд. Я оборачиваюсь к Томасу, тот хмыкает. – Несколько месяцев назад один бездельник разбил машину. Погибли его жена и четырехлетний сын. В тюрьме он попытался покончить с собой, и придурки из Летео почему-то согласились стереть ему память о жене и сыне.

– Почему он решил забыть свою семью? – спрашиваю я.

– Хотел избавиться от чувства вины, – объясняет Гарольд. – В Летео считают, если внушить ему, что он сбил случайных прохожих, ему будет легче выполнять работу в тюрьме. Мы с Мэгги считаем, бред все это. Он должен прочувствовать свою вину до капли.

– Это же еще хуже, чем скрыться с места преступления! – добавляет Мэгги. – Для них ведь мы все не пациенты, а клиенты. Им плевать. – Она отворачивается от нас, поднимает повыше транспарант и кричит: – Преступники недостойны чуда! Преступники недостойны чуда!

Через толпу прорывается к входу в институт полиция. Томас оттаскивает меня, чтобы нас не задавили. Напоследок я оборачиваюсь, задев пару человек. Мальчик на плечах какого-то мужчины размахивает плакатом: «Скажем “нет” табула раса!» Он еще не может знать таких слов, но кто-то сегодня сделает очень вирусное фото.

С другой стороны собрались митингующие в защиту Летео. Их, наверно, четверть от всей толпы, и все же они есть. Думаю, это друзья и родственники забывших, благодарные Летео за перемены в судьбе близких. Я не удивился бы, увидев здесь родителей Кайла, хотя и не представляю, что они могут написать на транспаранте. «Спасибо, что наш сын забыл близнеца. Он всегда хотел быть единственным ребенком»? Не, если они сюда и забредут, то сразу вломятся внутрь и забудут Кеннета сами. Я бы на их месте так и сделал: не представляю, каково жить в одном доме с человеком, который так же выглядит и так же смеется.

На углу Томас наконец меня отпускает, мы останавливаемся, а толпа начинает скандировать: «Не забудем! Не забудем!»

– Я раньше думал, эта операция – просто тупейший развод для лохов, – рассказываю я Томасу по дороге домой. Я зачем-то понижаю голос, проходя мимо людной автобусной остановки: как будто вся страна и так не знает, что такое Летео. В одном только Нью-Йорке три отделения: у нас, в Бронксе, на Лонг-Айленде и на Манхэттене. Интересно, в Аризоне, Техасе, Калифорнии и Флориде тоже стоят демонстрации? – Но один мой знакомый ее сделал. В смысле, теперь мы, наверно, не знакомы. Я его знал, но он теперь другой.

– Погоди… как так?

– Был такой парень с нашего двора, Кайл. У него убили брата-близнеца, да еще вроде как из-за него, и он решил забыть Кеннета, чтобы жить дальше. Надеюсь, у него все нормально и не вылезло никаких стремных побочек.

– Ты его с тех пор не видел?

– Не-а. Они с родителями прямо перед этим переехали. Не знаю даже куда. А потом мама Малявки Фредди где-то разнюхала, что он сделал операцию, и к вечеру уже весь двор знал. Я бы на их месте тоже переехал, здесь-то кто-нибудь рано или поздно сказал бы что-нибудь про его брата.

Как-то мы быстро забыли Кайла и Кеннета Лейков. У нас во дворе в каждом поколении есть кучка друзей, в которой кто-то погиб. Например, Бентон, один из наших Больших Детей, пару лет назад по пьяни вылетел на велике на трассу. Подробностей я не знаю. А за всех нас, видимо, вписался Кеннет. Помнить о нем – меньшее, что мы можем сделать. Тем более что родной брат о нем забыл.

От одной мысли о нем сердце бьется, как когда я выигрываю в «Дикую охоту».

– А ты бы стал? Делать операцию? – спрашиваю я.

– Я не хочу ничего забыть, да и если бы хотел, не стал бы, – отвечает Томас. – Все в этой жизни зачем-то нужно, даже отец, который врет тебе или вообще ушел. Время лечит любую боль. Если кто-то и сделает что-то плохое, однажды все наладится. А ты что скажешь?

– Если так на это смотреть, мне, в общем, тоже нечего забывать. Ну, разве только клоунов. Точно, сотру память о походах в цирк.

– Точно. Почему врачи до сих пор не придумали, как уничтожить клоунов? Чем они вообще заняты?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.