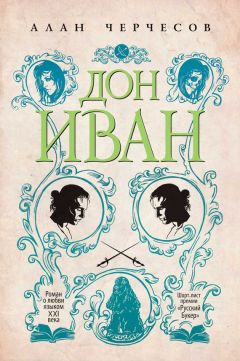

Текст книги "Дон Иван"

Автор книги: Алан Черчесов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Алан Черчесов

Дон Иван

Жизнь и смерть давно беру в кавычки…

Марина Цветаева

Посвящаю Цветане.

И, конечно, Алану Диамбекову

За исключением Арчи и Эры Луретти, все персонажи этой разомкнутой и ускользающей книги являются вымышленными.

Предъявление

Все начинается с фразы: От любви не умирают. Из-за нее погибают. Произносит ее Дон Жуан. Но не тот вертопрах, о ком сложены сотни легенд, а тот Дон Жуан, у которого не было шанса опровергнуть бессчетные слухи и предстать перед нами в обличье убитого горем супруга.

Так уж сложилось, что брак и Жуан воспринимаются как оксюморон. Величайший знаток переменчивых дамских сердец не желает идти под венец и не так чтобы жаждет влюбиться. А если и жаждет, любить не умеет. А если умеет, то губит свою же любовь.

В отличие от Казановы, который любит всех женщин подряд, чтобы жить, как дышать, и дышать, чтоб любить, Дон Жуан терзает чужую любовь своей нелюбовью и не столько живет, сколько мучится жизнью. Каждый вдох его – вызов, а выдох – дуэль. Дон Жуан – это смерти вокруг и, главное, смерть изнутри: она-то и есть его суженая. Лишь смерть в состоянии его обуздать и простить. Жизнь ему – теснота и оковы. Потому и любовь для Жуана – тюрьма, где он сам и тюремщик, и узник. Обладатель заветной отмычки, отпирающей женские души; но чем чаще он их отпирает, тем запирает надежней свою: душою Жуан тяготится.

Традиция здорово постаралась, чтобы пути двух персонажей то и дело пересекались в рассеянном нашем сознании. Когда мы слышим – «типичный Дон Жуан» или «вылитый Казанова», нам ясно, чьи кости перемываются: оба имени нарицательны и означают банальное бабник. Невзирая на разницу в возрасте (целых четыреста лет!), эти двое давно побратались, разделив лавры непререкаемых авторитетов в науке разврата и обольщения. Уже и неважно, что один из них мог приходиться другому прадедом в двенадцатом поколении, как не имеет значения и то, что сам предок-испанец навряд ли существовал: по крайней мере сие обстоятельство не помешало его итальянскому «правнуку» появиться на свет и «под запись» прожить семьдесят три приснопамятных года.

Глядя на старых распутников сквозь толщу веков, мы легко обнаружим простейшую разницу: Казанова – идея любви как забавы; Дон Жуан – идея любви как греха. Что до сходства, оно очевидно: помимо дурной, но завидной мужской репутации, сближает смутьянов неукротимый авантюризм, вражда католической церкви, инстинкт богоборчества и клеймо сатанинских орудий порока. Ливни столетий не смыли с их высохшей кожи мету самых известных служителей сладострастия. Хотя за спиной у строптивцев копошатся тысячелетние тени. Это и есть их, героев, общая родословная. Вглядитесь: на обоих портретах проступают сетями морщинок черты, в которых легко угадать и нечаянных отпрысков Вакха, и сорняковую поросль Адониса.

Коли так, Дон Жуан был «зачат» человечеством прежде, чем оно научилось считать на костяшках истории. А значит, он все-таки был, вот только родиться запамятовал.

Суть проблемы, однако, в ином. Она в той самой фразе, с которой все начинается: От любви не умирают. Из-за нее погибают. Принадлежать слова могут лишь Дон Жуану.

Казанова здесь мелковат. Если Жуан в каноне – трагедия, то Казанова – всего только драма, в которой трагедия – старость. Если испанский безбожник гибнет в расцвете сил, то итальянский повеса умирает от хворей и немощи. Если севильский распутник лишается жизни на пике своей популярности, то его визави кончает изгоем в забвении и нищете. Одному смерть – его родина, другому погибель – чужбина. Дон Жуану перо заменяет разящая шпага; Казанове поникшую шпагу заменяет отточенное перо. Первый пишет судьбу свою кровью; второй плетет по себе скандальную память затейливой вязью чернил. В буйной крови Жуана нам всегда не хватает чернил Казановы – как не хватает крови Жуана в остывшей чернильнице венецианца.

А еще, как и им, нам не хватает любви.

И пока нам ее не хватает, каждый мнит себя Дон Жуаном, а умирает в портках Казановы. Любовь нас томит, водит за нос и не гнушается ставить рога. Зато смерть-бедолага у нас под рукой. Ей суждено отдуваться за наши грехи и бесчестье: только эта костлявая бестия может одним мановением клюки переплавить на колокол вечности мелочь минут. С учетом его обязательности не такой уж и скверный размен.

Коли верить легенде, Дон Жуан совершает его уже семь веков кряду…

А Казанову мне жаль: лучше б ему опочить не в богемской глуши, а в родившей его в карнавальном угаре Венеции. Здесь подлинной жизнью живет только смерть, а полумертвое время, растеряв за века свои зубы, омывает ее шепелявой волной, будто пытается к ней подлизаться. Тут понимаешь, что весь этот мир тем и занят, что лезет из кожи, чтобы подмазаться к смерти. В тухлых водах каналов и кровь, и чернила давно обратились в помои. Они-то и есть эти воды.

Идеальное место для ненаписанного романа, где все начинается с фразы: От любви не умирают. Из-за нее погибают. Ею все и заканчивается.

Удачней не скажешь: достойная смерть лапидарна. Минимализм – ее фирменный стиль.

Хотя для гурманов и можно добавить щепоточку пафоса. К примеру, такую:

– Прощайте, пустые слова! Здравствуй, полная тишина…

(Ремарка: произносить с надеждой и про себя.)

Матвей Фортунатов.

Рукописные страницы, обнаруженные полицией наутро после самоубийства литератора в его номере на втором этаже отеля «Палаццо Джованелли» в Венеции.

Объявление

Вылет задержали на три часа, так что в Москву вместо пяти утра я добрался в восемь с минутами. Самолет был заполнен, дай бог, на треть. Оба кресла рядом со мной пустовали. Как только погасло табло «Пристегните ремни», я затребовал плед, скинул обувь и устроился поудобнее, намереваясь скорее заснуть, но в итоге не спал и секунды. Сначала нас от души потрясло, потом принесли скудный ужин, потом где-то сзади надсадно орал то ли демон, то ли ребенок, а едва он умолк, нас опять затрясло и трясло половину пути. Внутри у меня будто орудовал миксер. Сердце барахталось, словно мошонка на электрическом стуле. Я пялился тупо на лысый затылок в переднем ряду и гадал, откуда он мне знаком. Затылок катался по подголовнику, трясся, но спал. Чхать хотел он на турбулентность. Я же ее запивал.

В дьюти-фри я запасся бурбоном, чтобы, попросив уложить в отдельный пакет, вскрыть его на борту и украдкой расправиться с тарой задолго до приземления. Сделал я это в два счета: раз – когда пролетали над Барселоной, два – когда чесанули крылом по маковке Альп, после чего слухи о малых размерах Европы показались мне трепом.

На спиртное желудок огрызнулся изжогой, досаждавшей мне больше, чем намеки на кару небесную разгневанного Создателя. Разошелся Старик не на шутку: аэробус болтало, точно рубаху на сильном ветру. Завернувшись в плед с головой, я укутал себя темнотой, но добился того лишь, что стал задыхаться. Спать хотелось ужасно – как бывает, когда почти сутки сидишь за рулем. Или после наркоза. Или когда оглушило бедой.

Меня оглушило. Но не совсем, а отчасти. Оглоушило, но на уснуть не хватило. Не хватило, увы, и наркоза…

Я сунул пустую бутылку обратно в пакет. На мониторе наш лайнер вползал носом в Австрию. Хвост полоскался еще в Генуэзском проливе. Может, нас потому и трясло, что он там вовсю полоскался. Впору было примерить жилет со свистком. Я машинально пошарил ладонью под креслом. Вот где наша проблема: умирать нам чертовски не хочется, даже если не хочется жить.

Мне жить не хотелось. Впрочем, жить хотелось мне редко. Иногда не хотелось настолько, что я и не жил. Я отключался и ждал, когда жить мне захочется.

Чтоб отключиться, я пил или спал. Сейчас я не мог ни того, ни другого. И завидовал лысому. Хоть лысину я не признал, уже от души ненавидел. Нам ведь для этого много не нужно: ненависть – неприхотливое чувство, приходит по первому зову и далеко не уходит. Как слепая и верная сука. Я эту суку люблю. Оскал ее часто бодрит и отгоняет от наших поджавшихся задниц шакалов отчаяния.

Легко ненавидеть, когда разыгралась изжога, когда умираешь от жажды, хочешь спать, а уснуть не дают.

Причин не уснуть у меня было две. Об одной я уже доложил – турбулентность. Вторая причина – мой стыд.

Зависнув меж копчиком Бога и брюхом Земли, я болтался вертлявой сарделькой на нити судьбы, отбивался от страха отрыжкой и очень стыдился. Мне было так стыдно, что выручал только страх. Не будь его, я бы наделал порядочно глупостей. А так – приходилось крепиться, чтоб не наделать в штаны.

Я крепился уже шесть часов – с той доисторической эры, как обнаружил лежащую в ванне Долорес и слинял из ее суицидной квартирки в отель. Приняв наскоро душ, я закидал в чемодан свои вещи и умчался в аэропорт. Я настолько спешил, что забыл попрощаться с Антонио. Бедняга, должно быть, давно клевал носом и паутиной покрылся, ожидая меня в своем номере. Пришлось звонить ему из Барахаса и будить среди ночи. Поблагодарив старика за прием и воздав по заслугам его переводу (Так говорить по-испански умеет лишь тот, кто плачет над нами, как ангел, или смеется, как сатана, – уверяла Долорес), я засопел ежом в трубку, а когда встревоженный голос спросил мое ухо, все ли в порядке, отключил телефон.

Тут объявили, что рейс на Москву отложен на три часа. Я постарался внушить себе радость: как-никак, у нас на двоих с моей совестью появилась вдруг уйма свободного времени. Достаточно, чтобы опять сесть в такси, отправиться в город и проведать самоубийцу. Это было моей первой мыслью.

Второй моей мыслью было пойти в туалет.

Я проторчал там сорок минут, тужась выдать идею получше. Чем я больше старался, тем очевиднее первая мысль представлялась мне ересью. Если раз унес ноги, это вовсе не значит, что повезет и в другой. К угрозам своей оппонентки я отнесся серьезно, и они мне не нравились.

Пока я скакал одноного по комнате, норовя не промазать в штанины, губы Долорес кривила усмешка, с какою бывалая ведьма провожает из логова вурдалака-юнца. Веки ее были притворены, но из виду меня Долорес не выпускала: выпучив зряче соски, она тяжко вздыхала и хныкала клятвы в том, что все равно покончит с собой. Ладно бы это! Маньячка всерьез полагала зачислить меня в ассистенты:

– Или ты настоящий, или ты никакой. Оправдайся деянием перед своими фантазиями. Докажи, что их стоишь. Никто ничего не узнает. Ну же! Давай, отвяжи. Помоги мне добраться до точки. Проживи меня до конца. В кои-то веки поставь точку кровью! Так будет честнее по отношению к книге.

Чистейший поклеп! Но била мерзавка в десятку. У меня прямо руки чесались поддаться на уговоры. Однако потворство самоубийству было выгодно разве что самоубийце, так что я поборол искушение и занялся страховкой: сорвал простыню, сварганил узлы у Долорес под мышками, перехватил крест-накрест предплечья и, обмотав подобием кушака ее талию, краями связал ей лодыжки. Теперь угробить себя у нее не задастся. А угробит потом – так то уж не наша забота. Наша забота – дать деру.

Короче, я малодушно, бездумно сбежал.

Бежал я назад в свою жизнь.

Обычно же я из нее убегаю. Между прочим, за это мне платят: я ведь, прости меня, Боже, писатель!

Призвание избранных. Работенка для мудака…

* * *

Теперь – как я попал в переплет.

Начну с откровения: есть нечто особенно эротичное и пленяще-порочное в том, чтобы спать с почитательницей. В каком-то смысле ты раздваиваешься и доставляешь себе двойную порцию удовольствия – одновременно и сверху, и снизу. Правда, потом выясняется, что ты переспал с круглой дурой…

На крючок Долорес меня подцепила легко. Ловля шла на наживку из лести.

К столу, за которым сидел я, раздавая автографы, подгребла пахучая дылда с повадками сонной пантеры, ткнула ногтем в страницу и, задев мне губой мочку уха, шепнула:

– Мое имя – Долорес. Вы лучший из тех, кого я хочу…

Пока длилась пауза, ее грудь коснулась моего плеча – то ли потрогала, то ли прильнула – и не сразу отпрянула. Прикосновение было весомо, двуглаво и похоже на поцелуй.

Я взглянул Долорес в лицо. Оно вскинуло брови и уточнило:

– …Кого я хочу смаковать. Слово за словом и тайну за тайной. У вас много тайн?

Я сглотнул и сказал:

– Может быть.

– Больше, чем кажется?

– Больше, чем было, – рванул я стоп-кран.

– Не торопитесь.

Взяв назад мою книгу, она улыбнулась и направилась к выходу. Что я почувствовал в этот момент? То же, что чувствует вор, когда его самого обокрали: круговерть бытия, каковую годами он принимал за мимолетные фортели головокружения.

Надписав с дюжину распашонок для своего испанского чада, я покончил с работой, хрустнул пальцами и поднялся из-за стола. Зал опустел. Наконец-то и ты обезлюдел, сказал я себе и подышал непроветренной тишиной, подбирая последние крохи своего здесь присутствия. За те две недели, что я странствовал по Пиренеям в качестве платного, но не затратного приложения к собственной книге, впечатлений было хоть отбавляй. Семь городов, одиннадцать презентаций, два телешоу, пять отснятых кассет, скромный, опрятный успех авторских вечеров вкупе с прекрасным вином и разумной культурной программой превратили поездку в полмесяца радостной грусти, которой мы мерим чужбину, только влюбившись в нее и устав от ее голосов. Хотелось домой, но хотелось уже и вернуться назад – в Саламанку, Толедо, Севилью… Мы всегда там, где нас уже нет – извечная формула памяти.

Моя понемногу обретала парадно-торжественный вид: соскоблив все дорожные пятна на платье, в Москву моя память желала явиться чистюлей.

Я это к тому, что про Долорес забыл. Но вспомнил уже в вестибюле.

– Не потеряйте, – предупредил гардеробщик.

Из кармана торчал белый лист. Я развернул его только в машине: Не заказывайте десерт. Сладкое беру на себя. Украду вас в 8:15 из ресторана.

* * *

Прощальный свой ужин я пропил и проерзал. И вовсю тер виски, симулируя приступ мигрени. Собеседник я был никакой. Говорливый директор издательства, смущенный моей кислой миной, сник и буравил зрачками мой ненасытный бокал. Супруга Хавьера Алонсо, встречаясь со мной редким взглядом, давила зевок и враждебно топорщилась подбородком, а их некрасивая дочка некрасиво краснела и часто и больно моргала, будто жевала глаза. Переводчик Антонио, славный дохляк, попытался изгнать нашу хмурь анекдотом, но, не снискав одобрения, увлеченно закашлялся.

Ровно в восемь я совершил круг почета, обнялся со всеми по очереди и удалился в свой номер. Освежившись, я облачился в пальто, задрал воротник, спустился в фойе и шмыгнул незаметно на улицу. Заглянув снаружи в окно ресторана, убедился, что расположение духа моих сотрапезников определенно улучшилось. Насчет своего я был не уверен. Да что не уверен! Настроение было паршивое. Хуже некуда было мое настроение! Как у собаки, которой кинули кость, а вгрызться в нее не хватает ей пасти. Что так?

А вот что. Есть у меня один старый недобрый советчик. Страшный зануда, но редко когда ошибается, потому наделен привилегией: только ему и дозволено вместо меня поводить по странице брезгливым к любому клеврету пером. Зовут мозгоклюя Внутренний Голос.

В тот вечер мне прожужжал он на ужине уши. Урезонивал, брызгал слюной, стучал себя по лбу и отговаривал от свидания. Талдычил, что встреча с Долорес выйдет мне боком. Оттого я столько и пил, что не желал слушать и слушаться.

На улице хрыч замолчал, точно воды в рот набрал: под покровом безмолвия тени сомнений растут и густеют.

Маскируясь, я занял позицию в стороне от парадного входа и, беззаботно насвистывая, косился на подъезжающие автомобили. На часах было восемь пятнадцать, на улице – пусто, на тротуаре – зима, на фонаре – снежная мошкара, на ладони – монетка, на сердце – тоска.

Я решил подождать минут пять и опять закурил, но не успел затянуться, как за спиною раздалось шипенье распоротой лужи.

– Садитесь назад. И подберите полы у пальто, – распорядилась Долорес, подкатив к гостинице на велосипеде. Она была в черном трико и белой болоньевой куртке, облегавшей фигуру так плотно, что, ухватившись за талию, я нащупал пупок. – Здесь близко. Во сколько ваш самолет? У нас всего час-полтора. Негусто, конечно, но, может, и справимся. Вы не против помочь?

* * *

За сорок минут я помог ей три раза. И подсобил бы еще, кабы эта балда не ушла кромсать вены. По пути на тот свет она задержалась в дверях и призналась:

– У меня от волнения поджилки трясутся.

Я счел это за похвалу и преспокойно смолил сигарету, салютуя яичкам пальцами ног. В такие минуты гордишься своей наготой и журишь себя шалунишкой. Ну что тут сказать? Здорово быть идиотом! Трудно потом им не быть…

Внезапно я понял, что звук тишины изменился. Она не дышала, как раньше, а словно бы стиснула зубы и замерла. Если у жизни регистров молчания сотни, то у смерти их максимум два (первый – чтоб выключить время; второй – подключить к безвременью вечность). Столкнувшись в одной тишине, регистры из разных ладов издают диссонанс, на который животное в нас отзывается ужасом.

Мой ужас был незатейлив: он выпустил газы. Ветром сдуло с кровати – это как раз про меня. Вскочив на ноги, я суетился, точно цыпленок, которому отрубили башку, и зачем-то схватил в руки туфли. Так, с туфлями в руках, и ринулся в ванную.

Благословенна небрежность закоренелого одиночества, отвыкшего от замков и засовов! Дверь была не заперта. Долорес лежала в кровавых разводах, как в розовых кружевах. Уронив на колени ладони, она наблюдала за тем, как клубятся из вен невесомые струйки и, сплетаясь, рисуют на пленке воды кудрявый бутон.

– Правда красиво? Эфир испаряется в эфемерность, – объяснила Долорес и вместо улыбки предательски булькнула горлом. – Смотри: я пишу строки кровью. Теперь я похожа на Эру?

Что за эру она имеет в виду, я сначала не разобрал – было не до того. В панике я метался по ванной и что-то упорно искал, хоть нашел это в ту же секунду, но как-то не осознал. А когда осознал, прекратил греметь склянками и попробовал сосредоточиться. Аптечка забита была всякой бабской мурой. Мне приглянулись тампоны (ими я обработал порезы), прокладки (ими я их обмотал) да парочка дамских подвязок (ими я к ранам приладил прокладки). Но прежде пришлось отвесить самоубийце затрещину. Долорес прекратила буянить, но продолжала лениво брыкаться и что-то настойчиво мямлила. Говорить у нее получалось не лучше девочки-маугли, однако кое-что слух мне в ее бормотании резало. Хотя и сперва не дорезало: пока я решал проблему с поклажей, отвлекаться было мне недосуг.

Чем меньше в нас жизни, тем мы для нее тяжелей: кусачий постельный эфир весил значительно меньше водрузившейся на меня эфемерности. Эта ноша тянула на центнер. И самую малость недотянула на труп.

С грехом пополам я допер психопатку до спальни, взгромоздил на кровать и разложил руки-ноги отдельно, чтобы придать спящий вид (страх мой – заядлый гример), нащупал слабенький пульс – тоненький волосок, как будто под кожей щекотала сну нервы ресничка. В ванной нашелся пузырек нашатырного спирта. Я смочил в нем тампон и сунул Долорес под ноздри. Она встрепенулась. Моргнув, распахнула глаза. Они тут же заплакали. От сердца чуть отлегло. Я потянулся за телефоном. Теперь можно и скорую вызвать.

Мне не хватило каких-то секунд.

Из-за этих секунд мне не хватило еще и себя, чтобы и дальше остаться собою.

Или наоборот – мне не хватило секунд, потому что всегда не хватало себя, а когда тебя для себя слишком мало, всегда не хватает секунд?

Как-то так. С другой стороны, разве бывает иначе – чтобы тебя в тебе слишком много?

Реже, но тоже случается. И когда так бывает, люди себя уменьшают в себе всеми возможными способами. Полосуют, к примеру, лезвием вены и утекают в дыру.

Чего не бывает, так это того, чтобы нас в нас залили под самую риску и не перелили ни капли.

– Ты вонючка, – сказала Долорес.

Этого было достаточно, чтобы трубка вернулась на место.

* * *

– Ничтожество. Червь. И стоит у тебя лишь в романе.

Я был уязвлен. Оскорбление истины – тяжкое преступление. И обидное для человека, спасшего жизнь существу, дравшему глотку в его же объятиях, как зоопарк при пожаре.

Опровергать клевету было поздно, да и особенно нечем.

– Нимфоманка, – предъявил и я свой упрек. – Еще клялась в любви!

– Не тебе, а ему. И не столько ему, сколько ей.

– Ему?

– Уж конечно, не этому хлюпику. Я присягала роману!

– И ей?

– Эре Луретти. Экий ты, право, болван! Сам ее создал и сам же ее недостоин. Ты даже меня недостоин. Хочешь узнать почему?

– Не хочу.

– Я приютила в себе ее душу. Эра Луретти теперь – это я!

– Она не кончала с собой.

– Недоумок! Она утопилась. Неужели ты это не понял?

– Она не могла умереть. Во-первых, она от рождения бессмертна. Во-вторых, последние лет пятьдесят и без всяких топиться не очень жива. Раскрою секрет: Эра Луретти – не женщина.

– Это ты не мужчина!

– Эра Луретти – литература. Имя ее – анаграмма.

Удар был жестоким, но Долорес с ним справилась.

Организм у нее оказался бойцом. Бились мы яростно, но далеко не на равных. Обездвижив Долорес подручными средствами, я уселся с ней рядом на пол и осушил одним махом бутылку с вином – к ней мы почти не притронулись, предпочтя утолять жажду тем, что ее распаляет.

Узница сменила тактику и, забыв про свой гнев, обрушила на меня потоки низкопробной лести. Теперь я был мачо, провидец, святой. Тут-то Долорес и стала канючить про мой долг по отношению к книге. Большая ошибка! О-очень большая ошибка!

Спустя две минуты хозяйка уже трепыхалась в узлах, словно комар в паутине, а я уворачивался от мешковатых плевков. Звонить в «скорую» представлялось разумнее мне перед выходом – позвонить и уйти. Или уйти и звонить уже с улицы. Да, лучше так, думал я, одеваясь, ведь адрес Долорес мне был неизвестен.

Чтобы узнать его, нужно убраться из дома.

Что я и сделал. Но только не с первой попытки, а со второй.

В первый раз я покинул квартиру в носках и обнаружил промашку лишь в лифте, когда угодил пяткой в кляксу от чьей-то подметки. Пришлось возвращаться. Я снова поехал наверх, но перепутал этаж: дверь оказалась закрытой на ключ. Хорошо, что дверь Долорес я только прикрыл, а язычок на замке заблокировал кнопкой, оставив лазейку для своей пронырливой совести.

Стоило мне появиться, как я понял, что появиться мне стоило: не каждый день выпадает нам приносить людям счастье и тут же его уносить – вместе с туфлями из ванной.

– Я знала! Я верила! Ты мой герой… Эй! Постой! Кому говорят! Ах ты, подонок!

Створки лифта захлопнулись, так что дальше я не расслышал. Посмотрел на часы: 10:10. Двойная десятка. Для меня добрый знак – точно по дате рождения.

К ребру здания была прикручена запорошенная табличка: «Калле де Анкора, 10». Ничего себе карта легла! Я даже встревожился: три десятки за десять секунд – вроде как перебор. Или тройная удача?

Я махнул огоньку и запрыгнул в такси. К бардачку был прилеплен личный номер таксиста. Запомнить его было проще простого: 1010-й! Те же цифры и в том же порядке означали мой номер в отеле. А вот что они означали, я боялся и думать…

В руке я сжимал телефон, о котором не вспомнил до самой гостиницы. А когда о нем вспомнил, упрятал в пальто, расплатился с водителем и побежал укладывать чемодан.

Что-то бежало за мной по пятам. Что-то очень чужое и настоящее – как наводнение или лавина. Как дуло, упертое в спину. Ну и на хрен, скажите на милость, мне такое вот настоящее?!

Я возвращался назад в свою жизнь и поздравлял себя с тем, как легко я отделался. Все говорило за то, что моя идиотская вылазка обойдется лишь той малой кровью, что уже пустила Долорес, я же смогу наслаждаться своей безнаказанностью, осуждая себя из родного женатого далека. А замывать следы для писателя – плевое дело. Особенно если за единицей выставлен ноль.

На том и построена вся виртуальность: единица и ноль, единица и ноль… В отличие от пресловутой реальности, каждый волен здесь сам выбирать свою цифру.

На ближайшую ночь я себе выбрал ноль. А прилететь наутро домой намеревался уже единицей.

* * *

Спешу сообщить, что я отродясь трусом не был. Скорее грешил излишней драчливостью, которую до сих пор не изжил. Кое-кому и сейчас не чураюсь квасить носы.

Самое интересное, что я от природы не злыдень, а безнадежный добряк. Попросите рубашку – дам две. Возьмите взаймы – я забуду. Супруга считает, что у меня заморочки с фрустрацией. В переводе на русский – моя агрессивность вызвана недостижимостью цели. А какова у писателя цель? Она самая – недостижимость!

Получается замкнутый круг, разорвать который нельзя, даже если махать кулаками.

Ладно, черт с ним. Просто усвойте, что совсем я не трус. Хоть и струсил.

Известно ли вам, чем отличается смелый от труса? Для труса главный вопрос – как не струсить, а для смелого – как струсить вовремя. Вот и вся разница!

Это к тому я, что струсил как раз таки вовремя.

Когда вам говорят, что вы написали не то, что вы написали, это значит, что вы написали немного не так, как писали. А еще это значит, что вас упрекают в подделке. За такое положена смертная казнь.

Спору нет, Долорес – клинический случай. Только шизофреничка со стажем могла резать вены, уверовав, что она персонаж. Криминала в том, в общем-то, нет – каждому дурню своя погремушка, так что пусть ее развлекается.

Но не за счет моего персонажа!

Должен заметить, что Эра Луретти умирать и не думала. Она просто исчезла из спальни героя, где скоротала последнюю ночь. Потом – раз! – поминайте как звали.

А звали мошенницу Литература.

Потому что герой мой был романист.

Будь он композитор, ее величали бы Музыкой. Идея, надеюсь, понятна? Чуть только тебе примерещилось, что ты овладел ею, как эта прожженная бестия (Терпсихора, Муза, Эрато – неважно!) ускользает из твоих дырявых объятий, чтобы наставить рога – с таким же, как ты, рогоносцем!

Вот о чем был роман, где на гон плутоватой химеры я собрал рогоносцев из разных широт и столетий. Ближе к финалу банда рецидивистов-прозаиков сообща раскрывала загадку и скрепя сердце смирялась с печальной, хоть по-своему обворожительной истиной: госпожа Луретти – метафора, которую каждый из них должен искать себе сам. Все. Конец!

Как бы не так! И на старуху бывает проруха.

Пока ты тешишь тщеславие, засевая татуировками подписей титульные листы, откуда ни возьмись в твою тихую, умную, полубумажную жизнь врывается дева с ногами длиною в мечту и запахом лета на коже. Чтобы тебя соблазнить, ей хватает нескольких слов и двух строчек (тут ты ей не чета: на ее обольщение у тебя ушло целых три года и триста страниц).

Пусть твоя интуиция против, ты клюешь на приманку и попадаешься в сети сирены. Вы кидаетесь друг на друга, чтобы изгрызть поцелуями и завалиться в постель – заранее разобранную: покрывало сброшено на пол, конверт одеяла заломлен углом, а на белой подушке чернеет глазная повязка. Стоит Долорес ее нацепить, как ты стервенеешь. Смешно сказать, но тебя приводит в неистовство невидимость собственного лица: оно настолько свободно, насколько бывает, лишь когда спит на тебе, покрывая, как маской, твои сновидения. Но во сне занимаешься сексом во сне, а здесь – наяву. И здесь, наяву, получается лучше стократ, чем во сне.

Долорес молит ее пощадить, и тебе это нравится. За спиной у нее трудится в поте лица смуглявое зеркало. Помимо изгибистой, бьющей поклоны спины ты различаешь в нем голого типа с придавленным взглядом (совсем не себя! Сам ты лежишь слишком низко, чтобы попасть в отражение). Взгляд его заперт в зеркале, но не в том, куда смотришь ты, а в другом – том самом, откуда глядит на мужчину его обнаженный двойник. Оба висят над твоей головой, заключенные в раму портрета. Когда вы прерветесь, ты спросишь Долорес:

– Что за язвенник там на картине?

– «Дон Жуан. Два в одном». Так она называется. Шедевр Хоакина Трампоско. Это его репродукция. Практически копия.

– И который из них настоящий?

– Непонятно. Кто бы им ни был, он очень несчастен и одинок. Потому-то их там и двое, что его одиночество неподъемно для одного. В том и символика…

Пока ты куришь, Долорес не умолкает ни на секунду. Голос ее возбужден. Он очень красив, этот голос. Даже восторг ему впору. Жаль только, вместо тебя превозносит твою же треклятую книгу…

Тут бы самое время насторожиться, но куда там! Ты так торопишься, словно стремишься за час поиметь всю Испанию. Ты так ведь и думаешь, верно? Закрываю испанский параграф корридой! Для себя ты, конечно, тореадор. Для хозяйки – не больше чем зритель. Долорес давно уже все сочинила. Осталось переписать пару негодных страниц – на виду у того, кто дал маху в концовке.

Но концовки – твой давний конек! Здесь она тебе не соперник, так что, испортив Долорес финал, ты успеваешь в последний момент отстоять право первоавторства.

Потом ты бежишь, чтоб забыть обо всем. Но не можешь, даже когда поднимаешься в воздух и тебя в нем за шкирку трясет разъяренный Создатель. Тебе стыдно и страшно. Не потому, что ты бросил Долорес, а оттого, что она, неся несусветную чушь, разоблачила прискорбную суть твоей писанины и распознала в Эре Луретти себя – красавицу с нервным умом, нездоровой душой и тягой к самоубийству.

Для полного сходства недоставало одной лишь детали, и ты ее ей преподнес – все равно что куклу в подарок. А чтобы кукла не повредилась, связал ей руки и ноги. Обездвижив, ты оставил ей только рот и возможность кричать.

Но Долорес не станет кричать. Она будет молчать и, опухая затекшими членами, до последнего верить, что Эра Луретти умрет.

Иногда надобно умереть, чтобы вокруг убедились: ты тоже жила…

Пустые хлопоты! Ибо это и есть твоя проза – больная красотка с безупречной фигурой и жаждой отдаться тому самому настоящему, что по какой-то причине предпочитает держаться особняком и на призывы помочь только вяжет ей руки. Красивая кукла с печатью бессмертия на гладком фарфоровом лбу, а над пластмассовым сердцем – знак качества.

Когда вам говорят, что вы написали не то, что вы написали, это значит, что вы написали лишь то, что смогли.

Вот отчего было мне стыдно и страшно.

А вы что подумали? Что я мог оказаться причастным к гибели юной Долорес? За кого вы меня принимаете! Ну и что, что не позвонил? Я выбрал другой вариант – нестандартный. Не зря же я, в самом деле, мок пяткой в лифте!..

Когда я поднялся забрать свои туфли, меня осенило. Решение было простым, но изящным – как пальцами щелкнул. И я ими щелкнул: заткнул в ванне сток и отвернул до упора смесители. Напор шел такой, что соседям был обеспечен потоп. Полагаю, часа хватило им за глаза, чтобы сбежаться к незапертой двери. Это для гангрены одного часа мало, а для всего остального – хватило бы только секунды…

Пока не забыл: квартира Долорес была черно-белой: белые стены, черный ковер, полосатые занавеси, шахматный кафель. Постель им под стать: белая наволочка, черная простыня, пододеяльник в полоску. К черным трусикам – белый бюстгальтер, полотенца двух рас, разномастные тапочки, ну и т. д. Как говорится, черным по белому. Интерьер Долорес писала чернилами. И знала, что это неправильно. Слишком литературно, чтобы было честно для книги, где то и дело исчезает Литература, не наследив даже капелькой крови.