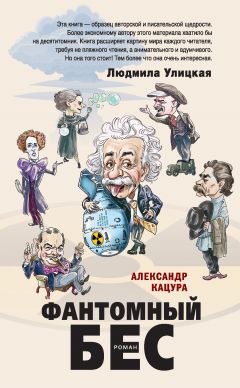

Текст книги "Фантомный бес"

Автор книги: Александр Кацура

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]

– Да, – продолжил Уэллс, – все мы умеем вспоминать. И грустить.

– Что ж, – ответила Мура, словно очнувшись. – Однако подобная грусть скорее украшает жизнь.

– Безусловно, – подтвердил Уэллс. – Кстати, интересная штука память. Там много красок, но почти все они со временем бледнеют, словно их застилает пелена тумана.

– Это так и не так, – сказала Мура. Было заметно, что она взбодрилась и даже повеселела.

– Не так? – спросил Уэллс, взглянув на нее пытливо.

– Помните, что о памяти сказал Бальзак?

– Бальзак? – удивился Уэллс. – И что же он сказал?

– Одна его фраза меня в свое время поразила: «Память – это оборотная сторона страсти».

– Потрясающе! – прошептал Уэллс.

– Если когда-то что-то страстно любила, то не забудешь этого во всю жизнь.

– Похоже, что так, – сказал Уэллс. – Даже наверняка так.

– Это может быть любовь к человеку. А может – к архитектуре, музыке, живописи. Или даже к математике.

– Послушайте, Мура. Вы мне просто открываете мир. Прежде я об этом не думал.

– Но это же ясно, дорогой Герберт. Элементарно.

– Элементарно. Да. – Уэллс усмехнулся.

– Память. Ведь это наше внутреннее время. Наше переживание и прошедшего, и ныне дымящегося, и, возможно, смутных теней будущего. По всей видимости, это и есть главное содержание нашей жизни.

– Пожалуй, – задумчиво сказал Уэллс. – Да, теперь я понимаю – этого визита в Петербург мне не забыть.

– Петроград, – зло сказала Мура.

– Что? Ах да. – Уэллс не то улыбнулся, не то поморщился. – У вас любят переименовывать города. В Англии такое, к счастью, невозможно. Мы верны своей истории. Йорк тысячу лет был Йорком. Надеюсь, в следующую тысячу будет так же.

– Ну да, у нас кричат о новой жизни. О новой странице истории. То ли еще будет! Переименуем все напрочь. Канут в преисподнюю цари, князья, министры, дворяне, генералы, офицеры, купцы, свахи, ямщики… Само слово «Россия» – забудем. Мы словно бы все начинаем с нуля.

– История, вообще говоря, штука жестокая. Порою приходится начинать заново. Тут уж не прикажешь. Но помнить о прошлом необходимо.

– Неужели? – На этот раз усмехнулась Мура. – А нам сегодня говорят: не надо! И объявили прошлое проклятым.

– Это глупость. Если забудешь прошлое, отбросишь его, то, как выразился старинный наш драматург, распадется цепь времен.

– Уже распалась.

– Думаете?

– Чего тут думать. Я вижу.

– Что ж, вы видите больше меня. И глубже. Вы здесь живете. Но я тоже делаю усилие. Я пытаюсь понять, что происходит.

– Со страной? С людьми?

– Ну, это связано. Это, по сути, одно и то же.

– Одно-то одно, но то, что происходит с людьми, – страшнее. Мало кто сегодня это понимает. Вот Горький – да. Он понимает. Бывает, я печатаю ему какую-нибудь справку, а он вдруг: Мария Игнатьевна, а давайте с вами поговорим о человеке. Что с ним сегодня происходит?

– Человек – это звучит гордо? – обрадованно спросил Уэллс.

– В том-то и дело. Было когда-то сказано. Но ныне Горький впал тут в тяжкие сомнения. И со страстью, ему свойственной, пытается найти решение.

– Горький! Чудо-человек.

– Несомненно. Но то, что он окутан горькими сомнениями, это факт.

– Ну, я тоже частенько сомневаюсь. И тоже пытаюсь искать…

– Святое дело, Герберт. Пытайтесь.

– Впрочем, до Горького мне далеко. Он гений.

– А вы, Герберт?

– Я всего лишь не обделен талантом. Глубин Горького мне не достичь.

– Не скромничайте.

– Да нет, я серьезно. Я ведь не глуп. Я понимаю, кто есть кто.

– Но мне вы позволите считать вас гением?

– Ах, Мура. Вам – позволю. Но это чисто по-дружески. Вы очень добрый человек. И с вашей добротой сражаться? Ни за что. Тут я тоже не глуп.

– Само собой.

– Да, – сказал Уэллс. Он помолчал немного и продолжил: – То, что происходит с вашей страной, – и горько, и страшно. Но ведь по-своему и прекрасно. Порыв в неведомое. И это поразительно.

– Для кого-то поразительно. А для нас в первую очередь – именно горько и именно страшно. И голодно, и больно.

– Зато какой урок для мира.

– Что нам до мира?

– Не скажите. Не у вас ли толкуют о мировой революции? Не на вас ли устремлены взоры всего мира?

– Ах, Герберт. Мы вправе мечтать о революции даже на Марсе. Но хлеба нам это сегодня не прибавит. И человечности тоже.

– Мура, хотел вас спросить. У вас нет желания отправиться в Англию? Не с коротким визитом, а надолго. Основательно.

– Отвечу вам честно: есть. Но сейчас это невозможно.

– Жаль. А почему, кстати? Дети ваши за границей. Муж погиб. Вы свободная женщина. Не так ли?

– Свободная? – Она словно на секунду задумалась. – Да, свободная. Впрочем, я всегда ощущала себя свободной.

– Так в чем же дело? Приезжайте. Я мог бы это организовать.

– Спасибо, дорогой Герберт. Но сейчас это невозможно по многим причинам. В будущем? Этого я не исключаю.

– Вы меня обнадежили. – Глаза Уэллса лукаво заблестели.

– Вы же знаете, я люблю Англию.

– Это прекрасно, – сказал Уэллс. – Как можно ее не любить?

– Но я и Россию люблю, – сказала Мура.

– Еще бы! – сказал Уэллс. – Родина! Вы вправе добавить, что родину вы любите больше.

– А вот и нет, – хитро улыбнулась Мура. – Скорее, одинаково. Не то чтобы я считала себя гражданкой мира. Нет. Скорее, я гражданка русско-английская. Или, если хотите, подданная. Я любила царя. И вполне тепло отношусь к королю.

– Потрясающе! – воскликнул Уэллс. – Грандиозно! Такого я еще не слышал.

– А что тут такого? – удивилась Мура. – По-моему, это ясно и просто.

– О, Мура! Все сложное для вас просто. Вы – чудо.

– Спасибо, дорогой Герберт. – Но могу добавить, что я не хотела бы жить во Франции. Заехать в Париж – это одно. Но жить? Французы немного не по мне. Уж тем более не хотела бы в Германии. Я все про нее знаю. Впрочем, есть еще одна страна, в которой я могла бы затормозить. Знаете какая?

– И какая же?

– Разумеется, Италия. Знаете почему?

– Ну, Италия…

– Нет, тут любопытны детали. Я вам скажу. Я испытываю приязнь, например, к Марку Аврелию. И к товарищу Данте Алигьери. К Давиду во Флоренции. К оливковым рощам. К Верди и Карузо, само собой. И, как ни странно, к Гарибальди. Наконец, я обожаю неаполитанские песни. Горький, кстати, разделяет эти мои чувства. Он очень любит Италию.

– Ну да, – сказал Уэллс. Он смотрел на Муру зачарованно.

– Вот бы нам троим туда смотаться! Каково?

– Оу! – сказал Уэллс. Было видно, что он не находит слов.

– Знаете, у Маяковского… вы ведь слышали это имя?

– Слышал, – сказал Уэллс.

– Так вот, у него есть строки о том, где он хотел бы встретить смерть:

Я хотел бы жить и умереть в Париже,

Если б не было такой земли – Москва.

Вот и я так. Но с одной поправкой. Умирать я бы поехала в Италию.

– Что ж, это красивый выбор. Не все на такую внутреннюю смелость способны – даже в мечтах. Впрочем, от краха вашей сегодняшней жизни куда только мысленно не сбежишь!

– Ага! Вы все-таки признаете, что в стране – крах?

– Разве я спорю? Это сегодня. Но ведь существует и завтра. Сегодня – мрак. Завтра – свет. Такое возможно?

– Хотелось бы!

– Сегодня трудно. Понимаю. Но ведь надо выползать. Или как?

– Вот и напишите об этом книгу. О нашей нынешней жизни. Во-первых, мир просветите. А то он обалдел. Не понимает, что тут у нас и как. Во-вторых, может, и нам что-то подскажете?

– Собственно, с этой целью я и приехал.

– Понимаю. Но я вам уже название придумала. Оно очевидно – «Россия во мгле».

– Это поразительно! – прошептал Уэллс. – Примерно так я собирался назвать свои заметки.

– Вот видите! – спокойно сказала Мура. – Иногда мы с вами мыслим одинаково.

– Удивительно! – повторил Уэллс.

– Итак, Россия во мгле. Кстати, моя комната, опочивальня свободной женщины, тоже бывает во мгле. Но несколько иной. Примерно вот так, – сказала Мура и потушила лампу.

Уэллс уехал. Уехал в прекрасном настроении, почти счастливый. И разоренная страна даже начала ему нравиться. Сначала он направился в Москву, на беседу к Ленину (который писателя, по его собственным словам, очаровал), а потом к себе в Лондон.

А в Петрограде все покатилось по-старому, даже хуже.

Квартиру Горького снова трясли чекисты. Царская полиция в 1905 году обыскать квартиру Горького, где настоящие террористы изготовляли настоящие бомбы, не решилась. Зато при торжестве «народной власти» вооруженные люди к писателю, который всего лишь водил пером по бумаге, врывалась бесцеремонно.

Заговор ТаганцеваПетроградская Губчека в начале июня 1921 года сообщила о раскрытии «крупного контрреволюционного заговора», якобы подготовленного неким «Областным комитетом союза освобождения России». Руководителем заговора был назван географ, профессор Владимир Николаевич Таганцев. (Географ хотел освободить Россию! А почему бы, собственно, ему этого не хотеть? Сошел с ума? Вовсе нет. Любой честный образованный человек желал бы освободить Россию от власти обнаглевшей кровавой шпаны. Тем не менее мало кто в «ужасный заговор Таганцева» поверил. Таганцев был предан науке, это был милый, скромный человек, далекий от оружия и всякой политики. Ему были не по душе бандиты? А кому они по душе?) Арестовали несколько сот человек – сплошь интеллигенция. Ну что ж, интеллигенты почти в каждой большевистской речи объявлялись врагами рабочих и крестьян. К этому уже привыкли. И никого это не удивляло. Особенно людей из социальных низов, которые традиционно образованных людей недолюбливали.

Около ста человек приговорили к расстрелу. В том числе и поэта Николая Гумилева, которого обвинили в том, что он будто бы прятал в своей тумбочке часть денег заговорщиков. Родственница Таганцева Анастасия Кадьян была знакома с семьей Ульяновых еще по Симбирску. Она не верила в заговор и написала письмо Ленину. Тот велел своей секретарше Фотиевой ответить, что он болен и уехал. Писатель Виктор Серж (внучатый племянник народовольца Николая Кибальчича) рассказывал позже, что его близкий друг отправился в Москву, чтобы задать Дзержинскому простой вопрос: «Можно ли расстреливать одного из двух или трех величайших поэтов России?» Председатель ВЧК ответил: «А почему мы должны делать исключение для поэта?» Действительно, нужно ли учитывать подобную мелочь? Судьба какого-то поэта! Для людей, собравшихся переделать мир, это просто смешно. Поэтом больше, поэтом меньше. Да и вообще – складывать вирши – разве это дело? На фоне мировой революции? Не приставайте с пустяками.

В те же дни смертельно заболел Блок. Врачи сказали, что его надо срочно вывезти… Хотя бы в Финляндию. Там его могут спасти. Но питерские власти (читай – Зиновьев) разрешения на выезд не дали.

Горький помчался в Москву.

– Блока надо спасать! Срочно!

– Этого поэта? – прищурился кремлевский вождь. – Вы говорите, знаменит? То-то и плохо, друг мой. Он скажет там о нас гадости. Почти наверняка.

– А вы бы не делали гадости, вам же было бы легче. По крайней мере, на Страшном суде.

Этих слов Ленин словно бы не услышал.

– И к нему там прислушаются. Нет, выпустить его мы не можем.

– Как вам не стыдно? – закричал Горький. – Великий поэт умирает! А вы… вы… это низко… нестерпимо пошло… – Он не находил слов.

– Не горячитесь, батенька, – примиряюще сказал Ленин. – Ну хорошо, я поставлю этот вопрос на политбюро. Как они решат, так и поступим.

– Бюро! – гневно сказал Горький. – Бюрократы чертовы!

Разрешение на выезд Блока в Финляндию пришло. В день смерти поэта.

Горький вспомнил свой последний разговор с Лениным. Он пытался втолковать ему, что образованных и совестливых людей надо беречь. Что их немного осталось. Что интеллигенты – это соль земли.

– Интеллигенты? – Ленин перешел почти на визг. – От этих ваших интеллигентов у меня пуля вот здесь, вот здесь! – И Ленин принялся тыкать себя в шею пальцем. – Не говорите мне больше об интеллигенции, это не соль, это говно нации.

Горький смотрел на него с тяжелым недоумением.

– Знаете что, Алексей Максимыч, – прикрикнул Ленин почти фальцетом. – Не путайтесь под ногами! – И вдруг перешел на мягкий, почти дружелюбный тон: – Вы устали, я вижу. Вам нужно поправить здоровье. Нервы подлечить. Поезжайте-ка лучше за границу. Честно слово. Так будет лучше для всех.

– И уеду! – мрачно сказал Горький.

Часть третья

Петроград и Вселенная.1921—1922

Когда сэр Артур Эддингтон шутил насчет того, найдется ли на всем белом свете человек, который, помимо Эйнштейна и Эддингтона, истинно понимает Общую теорию относительности, он не мог знать, что такой человек доподлинно есть и что он не просто понимает эту зубодробительную теорию, но делает это лучше него, сэра Артура. Более того, он погрузился в нее куда глубже, нежели сам ее творец Альберт Эйнштейн. И совершил при этом невероятное открытие! Еще больше бы Эддингтон удивился, если бы ему сказали, что человек этот живет и мыслит не в каком-нибудь благословенном научном центре, тихом и сытом, а в холодном, голодном, разрушенном революциями и переворотами Петрограде, где по улицам ходят исхудавшие, осунувшиеся люди, где никого не удивляют павшие от голода лошади, где если и остались ученые, то только благодаря тому, что им по карточкам выдают немного воблы и мякинного хлеба. А иногда вдруг могут дать и калоши – и это почти счастье.

Тем не менее это был год, когда великая новая физика проснулась и в России, да с такой творческой энергией, что на время опередила физику мировую. В конце 1921 года Эйнштейн получил объемистый конверт из Лейдена от своего друга Пауля Эренфеста. «Дорогой Альберт, – писал Пауль, – пересылаю тебе письмо моего бывшего ученика из Петрограда Александра Фридмана. Он всерьез углубился в тему кривизны пространства-времени. Его результаты я направил в физический журнал, но решил, не теряя времени, послать их тебе. Признаться, я мало что понял в его теории. Но главный ее вывод меня потряс. Надеюсь, ты разберешься. Дело в том, что этот мой ученик был на редкость толковым парнем. Итак, читай. С любовью! Твой П. Э.».

Любопытно, что для научной дискуссии автор из Петрограда избрал средневековую традицию писем, то есть личной переписки между учеными. Получив в тишине кабинета свои нетривиальные результаты, Фридман, ощущая почти ледяное одиночество, послал их своему бывшему учителю Эренфесту в голландский город Лейден. Так когда-то аль-Бируни писал Ибн-Сине, Лютер писал Эразму (горячий спор о вере и о свободе воли), Гук Ньютону, а Ньютон Иоганну Бернулли. Развитие европейской мысли несколько столетий шло по переписке. Фридман возобновил эту традицию. Возобновил поневоле. В Петрограде 1921 года ему негде было сделать сообщение о выявленных им чудесах пространства-времени. А главное, некому.

Начинал и заканчивал свои письма Александр Фридман с трогательной простотой. Вот что он пишет в конце первого письма Эренфесту, в котором впервые в истории науки и при этом математически строго обосновывалась концепция, согласно которой Вселенная родилась из точки и расширяется с огромной скоростью, причем детально разобраны были все три теоретически возможных варианта подобного расширения:

«Дорогой Павел Сигизмундович, я знаю, что Вы очень заняты, но все же не откажите черкнуть мне, могу ли я посылать Вам письма (написанные на машинке), аналогичные настоящему? Кланяйтесь, пожалуйста, Татьяне Алексеевне. Искренне Ваш, А. Фридман. Мой адрес для писем: Петроград, Главная Физическая Обсерватория, Вас. Остр. 23-я линия, дом 2. Живу я на В.О., 5-я линия, д. 36, кв. 13».

Прочитав короткое письмо Эренфеста, Эйнштейн хмыкнул и неспешно извлек из пухлого конверта несколько листов бумаги, убористо испещренных формулами, а также графиками с загадочными кривыми. Первым его желанием было бросить эти листы в корзину или куда-нибудь под груду скопившихся ненужных бумаг. Ему подумалось, что статью писал сумасшедший. Однако что-то зацепило его, и он углубился в чтение. Прочтя вступление, заглянув в середину, а потом, ближе к концу статьи, он вскочил и начал взволнованно ходить по комнате. «Ужас! – восклицал он. – Этого не может быть!» Он присел и попробовал углубиться в текст. Нет, это не совсем безумец. Математика практически безупречна, и логика у неизвестного автора железная. Кривые на графиках заманчиво красивые. Но основной вывод? Он абсурден. Неизвестный автор утверждает, что Вселенная, наш большой и устойчивый дом, в реальности раздувается, как мыльный пузырь. И что это будто бы следует из его, Эйнштейна, уравнений.

Этот более чем странный вывод разрушал, нет, даже опрокидывал то, что сам Эйнштейн упорно строил более десяти лет. Согласиться с этим выводом никак было нельзя. Эйнштейн с юности был твердо уверен, что Вселенная устойчива. Звезды и туманности могут кружиться в ней и летать туда-сюда, но в целом наш большой дом статичен. И сомнений в этом быть не может. В этом, впрочем, уверены и все астрономы. Мир, который нам дан, пусть и загадочен, но он всегда равен сам себе. И это прекрасно!

Есть, конечно, одна трудность. Но она преодолима. Дело в том, что в гравитации существуют силы притяжения, но нет сил отталкивания. Из этого следует, что все массы притягивают друг друга, и в конечном итоге вся Вселенная должна была стянуться в одну массивную точку. Прошли миллиарды лет, но этого не случилось. Почему? Что этому помешало? Знать этого мы не можем, но факт есть факт. Чтобы оправдать этот факт, Эйнштейн ввел в свои уравнения специальную величину, которую назвал космологической постоянной. Введена она была искусственно, но роль ее была крайне важна – она словно бы отвечала за некие несуществующие силы отталкивания и тем самым возвращала Вселенной исходное равновесие, благодаря которому она не сжималась в точку и, естественно, не расширялась. И получалось все великолепно. Весь огромный наш мир был просторен, но при этом устойчив. Однако дерзкий автор из Петрограда опрокинул эту замечательную конструкцию. У него Вселенная могла неограниченно расширяться, а потом вдруг снова сжиматься в точку. Ну, нет! Подобные фантазии принять никак нельзя. Надо найти ошибки и дать автору сего бреда достойную отповедь.

Найти ошибки оказалось непросто, но это не смутило Эйнштейна. В своей правоте он не сомневался. Конечно, можно просто не отвечать этому чудаку из Петрограда, из города, который еще не так давно назывался Петербургом. Говорят, красивый город. Интересно, каков он сегодня? Однако стоит ли тратить время на ответы, на заведомо нелепую канитель? Но… Дело в том, что Эйнштейн был глубоко порядочным человеком. Он понимал, что обязан проявить элементарную честность и вежливость ученого. Просто надо найти время и ответ подготовить. Как этого ученика Эренфеста, кстати, зовут – Александр Александрович Фридман? Нет, прежде этого имени Эйнштейн не слыхал.

В узком кругу Эйнштейн назвал теорию Фридмана «подозрительной». Идея о растущей Вселенной была для него совершенно неприемлемой. По его мнению, правильная теория должна была подтвердить «очевидное» постоянство космоса. И вот где-то в начале 1922-го Эйнштейн публикует в Zeitschrift für Physik короткую заметку, в которой высказывает предположение, что Фридман допустил математическую ошибку. В ответном письме от декабря того же года Фридман приводит свои выкладки более подробно. Однако это письмо попадает в руки адресата только в мае следующего года, когда Эйнштейн возвращается из своего лекционного турне вокруг света. В Лейдене, в доме Эренфеста Эйнштейн читает это письмо, включающие два дополнительных уравнения самого Фридмана. Все это меняет картину. Заметно потрясенный Эйнштейн немедленно посылает в Zeitschrift für Physik совсем иную статью – он признает математические выкладки Фридмана верными. Он не стесняется в комплиментах математику из Петрограда, однако осторожно выражает сомнение в том, что этот диковинный математический результат имеет физический смысл. Математика безупречна на бумаге. Иное дело реальность. В расширение Вселенной он по-прежнему не верит.

А между тем Фридман вводит понятие растущего радиуса Вселенной. Период от того момента, когда этот радиус был равен нулю, – и до наших дней, когда он достиг миллиардов световых лет, называет скромно, но не без намека – «время, прошедшее от сотворения мира». От сотворения? От со-тво-ре-ния?! Он это всерьез или это просто метафора? Когда Эйнштейн прочел эти слова, он поднял глаза и хотел было рассмеяться. Но даже скромная усмешка у него не вышла, он просто долго смотрел куда-то вдаль. Екатерина Фридман, жена Александра Александровича, вспоминала позже, что ее муж любил цитировать строку из Данте: «Воды, в которые я вступаю, не пересекал еще никто». Что ж, как философ космологии Фридман был на голову выше остальных участников дебатов 1920-х годов, включая самого Эйнштейна. Циклы рождения и исчезновения Вселенной напоминали ему таинственную идею реинкарнации, идущую из Индии и Древней Греции. «Умрешь, начнешь опять сначала…» – повторял он любимую строчку из Блока.

В начале двадцатых годов Александра Александровича Фридмана пару раз видели на открытых заседаниях «Всемирной литературы». Никто не обратил особого внимания на молодого, но уже заметно лысеющего человека. Он скромно присаживался в уголке, слушал речи и споры, дивился размаху издательских планов. Его привлекала просвещенческая страсть этих самоотверженных людей. Он даже начал составлять в уме свой собственный список умных книг, могущих расширить издательские горизонты. Выходило не менее сотни авторов – от Фибоначчи и Кардано до Гаусса, Лобачевского и Римана. Не обошел вниманием он античных ученых, а также средневековых арабских мудрецов – «Великое математическое построение» Птолемея. «Механика» Герона, «Пневматика» Филона, труды Архимеда, Эратосфена, Евклида, «Алгебра» аль-Хорезми, «Опровержение опровержения» Ибн-Рушда… Но предложить это богатство Горькому и его сотрудникам он не успел. То ли от застенчивости, то ли просто не выбрал времени. Мария Закревская по своей секретарской обязанности однажды остановила на нем взгляд. Какая-то струнка дрогнула в ее душе. Кто это? Наверняка он принес что-то интересное. Она было собралась подойти к неизвестному гостю. Но именно в эту секунду ее кто-то отвлек. Так в издательстве и не узнали, что к ним в облике молчаливого худощавого человека в круглых очках и с аккуратно подстриженными усами заглядывал гений, один из самых сильных умов ХХ века.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?