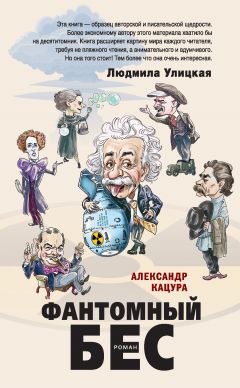

Текст книги "Фантомный бес"

Автор книги: Александр Кацура

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]

Поэт Бугаев влюбился в Нину Петровскую. Пламенея, декламировал ей свои летящие строки. Она замирала от восторга. Хрупкая, милая, она тоже слагает стихи, она дышит страстью, смотрит призывно. Но земная любовь груба, она может запятнать белые ризы. И после первых поцелуев он бежал от нее. Слезы потекли из ее погасших глаз, но он уже не видел этого. А за углом поджидал великий и коварный Брюсов – у него своя музыка, свои взгляды на колодцы пространства. И вот Нина, бедная, брошенная, кинулась в объятья этого страшного старика (ему за тридцать). Не потому, что влюбилась в него, а назло Борису, чтобы доказать ему… Доказать что? Она пыталась выстрелить в него из браунинга. Глупая, глупая девочка. Превращать высокие чувства в пошлую историю. Где тут поэзия? Нет, Брюсов не соперник ему в любви земной, он враг высокий, идейный. Считает себя символистом. Это он так думает. «Тень несозданных созданий колыхается во сне, словно лопасти латаний на эмалевой стене…» Честно говоря, не так уж это и плохо. Даже смело. Соз-несоз… Лых-лов… Какая игра звуков! Лоп-лат… Жаль, дальше не звенит булат. Но… «Фиолетовые руки на эмалевой стене полусонно чертят звуки в звонко-звучной тишине…» Чертят? В тишине? Звонкой? Допустим. Лет-лев-лус… Фиолетовый пляшет зулус. И все же, не просто ли это игра? Истинно ли понимает он глубину и святость символов? Правда, он имеет смелость или наглость утверждать, что атом изнутри больше целой вселенной. Ничего себе! Впрочем, это не отменяет того, что Брюсов – зулус. То-то он сидит на тропической ветке и пытается собрать весь каучук. «Лист широкий, лист банана на широкой Годавери…» Вечная открылась рана, вечные закрылись двери… Как там у него еще? «Горделиво дремлет ель»? Значит, впереди дуэль.

«Я вызову Брюсова на дуэль», – пишет он в письме к другу. И, не в силах одолеть собственный темперамент, говорит об этом случайным встречным, в особенности молодым впечатлительным девицам. Дуэль? Стреляться? Те ахают и смотрят на поэта с нескрываемым интересом.

– Вот это да! – шепчет юная Маша Закревская из Института благородных девиц.

– Поэт! – таким же восторженным голосом отвечает ей подружка Даша Пчелинцева.

Скорость светаЕсли я сяду верхом на луч света и помчусь вместе с ним, что я увижу? Мир остановится? Замрет? Во всяком случае, выглядеть он будет странно. А если кто-то на таком же луче понесется мне навстречу? Означает ли это, что мы будем сближаться с двойной скоростью света? Увы, дорогие мои современники, не означает. Потому что скорости выше световой не бывает, кто бы как бы и куда ни перемещался. Скорость света всегда одна и та же – триста тысяч. И она не зависит от движения излучающего этот свет тела. К нам он стремительно летит или от нас… Может меняться только его частота, но не скорость. Триста одна тысяча – уже невозможна. Это окончательная и бесповоротная истина. Каков вывод? Логически он прост. Но, с точки зрения здравого смысла, нелеп: сближаться мы, сидящие на встречных лучах, будем все с той же скоростью – триста тысяч. Выходит, 3 + 3 = 3. Диковинная арифметика, не правда ли? Более чем! Но при скоростях, близких к световой, примерно так и будет. И нам теперь придется уживаться с этой «странностью».

Но какой вывод следует из нового сложения скоростей? – задает себе вопрос патентный эксперт. – Один-единственный: при быстрых перемещениях не скорости сближения будут расти, а пространство вынуждено будет сжиматься. Или растягиваться. В любом случае оно будет деформироваться. А поскольку время и пространство неразрывно связаны, то и время тоже будет сжиматься. Или растягиваться. Прощайте, абсолютные времена, чинно текущие из прошлого в будущее. Прощайте навсегда. Все зависит от скорости наблюдателя. От движения относительно системы отсчета, то есть от той точки, где стою я со своими часами. Ну а если я не стою, а куда-то лечу? Скажем, к другим планетам, звездам. В моем корабле часы идут в своем ритме. И, вполне вероятно, что медленнее, чем на оставленной мною матушке-земле. Вывод сумасшедший, самому как-то зябко, но деваться некуда. Просто надо попробовать все это серьезно, последовательно и нудно просчитать. Математику сотрудник патентного бюро, получивший образование в Цюрихском политехе, трепетно любил и довольно хорошо ею владел. Еще бы! Сам Герман Минковский его учил.

Удивительная штука эта математика. Допустим, у тебя мелькнул новый поворот мысли об отношениях между движущимися телами. Грош цена этому повороту, если ты не сумеешь изложить его на этом по-своему красивом, но и весьма строгом языке. Языке с четкой, железной логикой. Для начала берешь как основу три-четыре изначально ясных положения. Ну, типа аксиом. Добавляешь два-три ограничения, три-четыре экспериментальных факта. Все, можно в путь. Твоя лодка почти готова. Открытые волны. Ты радостно плывешь. Принятая тобою логика, как гид, прокладывает тебе путь. И вот ты уже летишь. О, восторг! И вдруг – тпр-р! Скалы? Мель? Или, напротив, шторм? Бывает минута, когда ты в сомнении и крутишься на месте. И возникает трусливое желание вернуться назад. Но ты преодолеваешь слабость и снова плывешь или даже летишь. И порою думаешь, куда это меня несет? Но штормовой ветер сильнее тебя, и деваться некуда.

Размышляя о пространстве-времени, ученик Минковского смело привлек понятия энергии и массы. Соединил это со скоростью света, выше которой ничто в мире передвигаться не может. Ветер задул в паруса, и он понесся. Мелькали тучи. В прорывы светило солнце. И вот показался берег. Острые, мрачные скалы. Но несколько камней на берегу лежат так, словно кто-то специально выложил их строгим рисунком. Смотрите-ка, он выплыл в итоге к простой и стройной формуле: энергия частицы равна ее массе, помноженной на квадрат скорости света. Ну да, пробормотал он, сие означает, что внутренняя энергия даже весьма малой частицы невероятно велика.

Весной 1905 года он послал статью в самый престижный немецкий журнал «Анналы физики». Редактор журнала Макс Планк неожиданностью и свежестью этой работы был не только вдохновлен, но и заметно смущен, однако проявил смелость и ее напечатал. Поначалу физики-теоретики опешили. Некоторые даже возмутились. Какое там сжатие пространства-времени? Вы это о чем, ау? Да сам Ньютон вас проклянет. К психиатру давно не заглядывали?

Но что-то необычное все-таки прокралось в их головы. Проверили все выкладки юного нахала. Раз. И еще раз. И еще. И надо же – понимание забрезжило. Сразу несколько человек азартно заговорили об этой работе, поначалу – слегка запинаясь и перебивая друг друга. Но одновременно – с восхищением. С гибельным восторгом, словно на краю пропасти, куда может рухнуть все великое здание физики. Разговоры, споры, сомнения и восторги ширились. Отголоски этих сомнений и этих восторгов проникли в газеты. И в один прекрасный день сотрудники патентного бюро в Берне, равно как и их сухой, чопорный директор, вдруг узнали, что работающий у них тихий патентный эксперт третьего класса – гений.

Директор бюро, завидев мечтательного своего сотрудника, задумчиво посмотрел на его лохмы.

– Да, – сказал он негромко. – Бывает же.

Звали скромного, но не всегда расторопного эксперта, Альберт Эйнштейн. Было ему двадцать пять лет.

Когда Минковскому показали дерзкую статью неизвестного автора, он удивил всех тем, что ему это имя знакомо. «А-а, это тот парень, что прогуливал мои лекции? – воскликнул великий математик. – Никогда бы не поверил, что он способен на такое!»

Боря, Саша и ЛюбаСпустя пару месяцев после романтически надуманной ссоры с Брюсовым Андрей Белый (в жизни – все еще Боря Бугаев) едет к своему другу-поэту Блоку в его деревню, в Шахматово. Совсем как Пущин к Пушкину, только коляски уже не те. А там Люба, жена поэта. Он смотрит на нее, такую глубокую, такую загадочную, и на секунду немеет. Это он-то, обычно пламенно-речистый? Женщины без ума от потоков его слов. Но тут он застыл. И язык прилип к гортани. Она смотрит на него с усмешкой, слегка лукавой, но видит в ответ – громадные синие глаза, пшеничные волосы дыбом, пламень во взоре и испуганное молчание… И вдруг она понимает, что ее эта сцена тоже волнует. Сердце ее дрогнуло, а отдать сердцу приказ к смирению – силы нет.

«Бог мой, неужели и Блок может стать моим высоким врагом? – смятенно думает Борис. – Все ли верно в его символизме, в льющихся потоком его песнях о прекрасной даме? Совместимо ли это с высокой и подлинной идеей символов? Или он тоже отступник?»

Уезжая из Шахматова, Борис оставил Любови Дмитриевне письмо, в котором признавался в глубокой любви. Любовь Дмитриевна не поленилась ответить: «Я рада, Борис, что Вы меня любите; когда читала Ваше письмо, было так тепло и серьезно. Любите меня – это хорошо; это одно я могу Вам сказать теперь… Я не покину Вас, часто буду думать о Вас и призывать для Вас всей моей силой тихие закаты. Я Вас не забываю и очень хочу, как и все мы, чтобы Вы приехали этой осенью в Петербург».

Борис приехал. Он назначил свидание Блоку и его жене в знаменитом ресторане Палкина. Сидел и ждал, сам не зная чего.

Изысканная, немного изломанная поэтесса Зинаида Гиппиус накануне прислала Бугаеву записку: «Боря, любите Любу. Будьте смелее!» Дмитрий Мережковский говорит жене, чуть вытягивая губы: – Зина, ну зачем ты так? Что у тебя за страсть к чужим любовным интригам! И почему ты против Блока? Может, у тебя затаенная ревность к одаренному поэту? – Не говори чепухи. – Но ведь ты же их ссоришь. Они еще убьют друг друга… – Не убьют. А убьют – это же вечная слава для поэта. Лучшей доли не придумаешь. Это на века. – Как ты цинична, дорогая. – Дмитрий, при чем здесь цинизм? Не об искусстве ли мы ведем речь? Где ты видел великую поэзию без великой смерти? – А вот видел. Пожалуйста. Скажем, Гете. Только не путай его с Вертером. – Гете? Ну, великий. Но при этом немножко филистер. Умер в своей постели. Умереть молодым, да еще на дуэли – это не для него. Слишком аккуратен, осторожен. – Уж ладно тебе. Нашла осторожного! – А ты помнишь, как они с Бетховеном встретили на прогулке короля с королевой и их свиту? Бетховен сказал: не будем кланяться, еще неизвестно, кто более велик – мы или они. И гордо прошел сквозь толпу придворных, слегка коснувшись шляпы. Я считаю, это – поступок. А вот Гете, великий Гете, остановился на краю аллеи, снял цилиндр и низко склонился, будто лакей. – Ну что ж, один бунтарь, второй – за порядок. В великом искусстве есть то и то. – Ах, ты так это понимаешь? Так ты за бунт? – Нет. Я скорее за порядок. А бунт нас всех сметет… – Это правда. Сметет. Я тоже это чувствую. От Бетховена к Шопену. Революционный этюд. Потом к Мусоргскому. Это уже грозный провал. А дальше взрыв. – Страшно. Но похоже на правду. – Но кто помнит этого несчастного короля? Как хоть его звали? А Бетховена помнят все. – Но ведь и Гете все помнят. – Да, это так. Спорить не буду.

Впрочем, Гиппиус уже не могла остановиться. Смирив себя на месяц, она вновь просыпается и пишет Любови Дмитриевне: «Я думаю (и давно-давно думала, все время все знала, с тех пор как видела близко ваши глаза), – что вы никогда не сможете сказать себе, понять в себе, любите ли вы Борю или нет, – пока или “да” или “нет” не воплотятся реально. Я так верю в вас, что Боре говорю всегда одно: чтобы он ехал к вам, ясный и сильный, и с последней простотой спросил бы вас о вашей вере: верите ли, что любите его, да, – или верите, что не любите, нет. Будьте с ним как с равным. Не жалейте его, – но и себя не жалейте».

Пространство-время и ТолстойЗаканчивается лето 1905 года. Чудесная погода в Берне, дышится легко. Над горами, ближними, дальними, облаков нет. Мостовая радостно откликается на шаги. К себе в бюро шагает патентный эксперт третьего класса. Одет он тщательно, как это принято у чиновников в любом швейцарском городе. Светлый сюртук, жилет, свежая рубашка со стоячим воротником, галстук, скорее напоминающий бант. Пышные волосы уложены аккуратно. Эксперта хоть в витрину ставь, никто не найдет изъяна. Сам он к одежде равнодушен. Он мог бы ходить на работу и в мешковине. Было бы даже удобнее. Прорезал дырки для головы и рук, нахлобучил! Красота! Хорошо, пусть это будет простой поношенный свитер. Тепло и уютно. Кому от этого хуже? Но… Но он подчиняется принятым правилам. Зачем раздражать людей? Зачем их огорчать? Например, никто, кроме него самого, не знает, что у него болит и ноет бок. И это не первый раз. Но он не сказал об этом даже жене Милеве. Она у него и умная, и рассудительная, неплохо разбирается в математике и физике, помогает в конструировании насосов для холодильника, хотя училась на врача. Но она не из тех, кому хочется пожаловаться, с теплой печалью положить голову на плечо. На встречное открытое тепло рассчитывать трудно. Скорее последуют рассуждения или даже полускрытые упреки. А зачем ему это? Впрочем, жаловаться он не любил. Никому и никогда. Отчего болит бок, он догадывается. Прежде чем нашлось это скромное место в патентном бюро, он полгода скитался безработным. Бывало, он целыми днями ничего не ел. Помощи он не просил даже у родных. Голод он сносил легко. Но, видимо, тогда и посадил себе печень. Или почки? Какую-нибудь железу? Бог его знает. К врачам ходить он тоже не любит. Зато на лице его всегда блаженная улыбка. Все считают его здоровяком. Приветливым весельчаком. И правильно! Он умеет радоваться жизни. Он навеки благодарен небесам. Появиться в этом благословенном мире! О, это немалого стоит. Так что никто не знает про ноющую боль и с расспросами не пристает. Но главное, боль эта совершенно не мешает ему думать. Значит, не так уж она и велика. И про нее нужно просто забыть. А думать – это основное в его жизни. Ничего больше этого, свыше этого он не любил.

Он хорошо понимал, как повлияли на его сознание труды оригинально мыслящего Эрнста Маха, но говорил об этом редко и скупо. Словно это было некой его тайной. Действительно, стоит ли трогать такие личные материи? Ведь речь тут не столько о физике, сколько о философии, о запутанных вопросах теории познания. К чему смущать честных и трезвых тружеников науки? Они и без него запутаются. Но был еще один человек, который, вполне возможно, повлиял на него еще глубже. Но о нем он вообще не говорил, он даже сам себе боялся в этом признаться. Он опасался, что его засмеют. Ибо этот человек был не из мира науки. Он был из совсем другого мира. И звали его Лев Толстой. Наполеон и Кутузов, грохот орудий и кровавые поля, горящая русская столица, но еще больше – любовь милого толстяка Пьера к бесподобной Наташе. Разве могло это не взволновать души? Но помимо души, нашлось кое-что и для ума. Он раз десять перечитывал, еще со времен гимназии, последние страницы «Войны и мира». Там писатель позволил себе порассуждать о пространстве и времени. И как! С какой-то спокойно-суровой смелостью. И одновременно – остро неожиданно. Молодой швейцарский чиновник осторожно расспрашивал своих близких и знакомых по поводу этих страниц. Но никто особого внимания на них не обратил. Слепцы! А вот его самого рассуждения Толстого потрясли. Даже как-то глубоко пронзили. Он помнил их наизусть. «Разум говорит нам, – пишет писатель, – что пространство бесконечно и не может быть мыслимо иначе, а время есть бесконечное движение без единого момента покоя и тоже не может быть мыслимо иначе. А вот сознание шепчет нам другое». (Патентоведа поразило уже само это противопоставление сознания разуму. Ну да, разум – это чистый интеллект, в то время как сознание обогащено еще и чувствами, образами, даже каким-то тайным видением.) Итак, продолжает писатель – «сознание говорит: я один, и все, что существует, есть только я; следовательно, я включаю пространство». Но этого мало. «Я меряю бегущее время неподвижным моментом настоящего, в котором одном я сознаю себя живущим – стало быть, я вне времени».

«Я вне времени!» Как просто и гениально. Хотя и тревожно, и противоречиво. Словно бы «Я» выскочило из потока времени, обосновалось на каком-то неподвижном острове и смотрит на этот поток со стороны. Но далее следует самый кромешный вывод. Страшный по силе осознания, по своей необоримости: «Разум выражает законы необходимости. Сознание выражает сущность свободы». Ах, вот оно что. Свобода! Не в смысле отсутствия пут в среде людей, не в смысле даже политики. Это преходящие мелочи. А вот внутренняя свобода духа. Это да! Только в преклонные годы Эйнштейн осмелится признаться в том, как глубоко и сильно повлияли на него Достоевский и Толстой. Они теребили душу и буквально подталкивали к острому неуспокоению, к тайной свободе мысли.

«Сторонник террористических актов»Революция в физике стремительно нарастает, а в головах русских людей – бунт. В России демонстрации, волнения, баррикады. Тоже революция. Но не научная, а социальная. Но мы и про нее знаем – сначала она в головах, а уже только потом на улицах и площадях городов, где швыряют бомбы и трещат выстрелы.

Кто вогнал образы горячей революции в тысячи и тысячи русских голов? «Пусть сильнее грянет буря!» Кто громогласно это провозгласил? На что он надеялся? Чего ожидал? И спустя годы не пожалел ли Максим Горький о своем романтическом, но непродуманном призыве? Впрочем, почти за век до этого другой поэт сказал (правда, с оттенком меланхолии): «А он, мятежный, ищет бури…»

Поэт-символист Андрей Белый мечется, не в силах разрешить внутреннюю борьбу – духовную и душевную. Впрочем, поэт не настолько поглощен собой, чтобы не видеть революции. Но только очень по-своему: «Революция и Блок в моих фантазиях – обратно пропорциональны друг другу; по мере отхода от Блока переполнялся я социальным протестом… был убит шеф жандармов Плеве, и бомбою разорвали великого князя Сергея, вспыхнуло восстание на броненосце “Потемкине”… и вот я – уже сторонник террористических актов».

Борис Николаевич и Любовь Дмитриевна составляют план совместной поездки в Италию. Эдакого классического варианта бегства русских возлюбленных от тяжести русских обстоятельств. Если и не Вронский с Анной, то нечто отдаленно похожее. Белый записывает: «Мы – едем в Италию! Я, размягченный, счастливый, великодушный, – в который раз верю… Блок знает об этом; иду к нему; на этот раз внятно он скажется – дуэлью, слезами или хоть… оскорблением… Но он поехал рассеяться на острова. Мы сидим без него; вот и он – нетвердой походкой мимо проходит; лицо его – серое.

– Ты – пьян?

– Да, Люба, – пьян.

На другой день читается написанная на островах “Незнакомка”, или – о том, как повис “крендель булочный”; пьяница, клюнув носом с последней строки, восклицает:

– «In vino veritas!»

Сложный завязали узел три очень непростых человека.

Андрей Белый в сильном возбуждении, он с мрачным восторгом встречает прогремевший на всю Россию взрыв столыпинской дачи на Аптекарском острове. Это была казенная дача, где премьер работал и принимал как официальных лиц, так и записавшихся граждан. Погибло около тридцати человек, включая пензенского губернатора, нескольких генералов и офицеров, пострадало около сотни, в том числе и малолетние дети премьера. В кабинете Столыпина выбило дверь, находящиеся там получили ушибы. Сам Столыпин ни на секунду не потерял самообладания и отдал четкие приказы по спасению раненых и очистке завалов. Его авторитет после этого неизмеримо вырос.

Между прочим, взрывные снаряды для нападения на дачу премьера изготовил социалист-революционер Владимир Лихтенштадт в динамитной мастерской большевистской «Боевой технической группы» Леонида Красина, которая была оборудована не где-нибудь, а в московской квартире знаменитого уже на ту пору писателя Максима Горького. Охраной этой мастерской руководил Симон Тер-Петросян по прозвищу Камо.

Не зная всех этих деталей, Андрей Белый вдохновлен темной энергией террористов. Он почему-то обрел странную уверенность, что и у него нет теперь иного выбора, кроме как «убить», грань реальности пошатнулась, его преследует образ темной маски, смертельная тень паяца с кинжалом: «Раз с черной тросточкой, в черном пальто, как летучая мышь, вшмыгнул черной бородкою поэт Эллис; он, бросивши свой котелок и вампирные вытянув губы мне в ухо, довел до того, что, наткнувшись на черную маску, обшитую кружевом, к ужасу Дарьи, кухарки, ее надеваю и в ней остаюсь; я предстану перед Любой в домино цвета пламени, в маске, с кинжалом в руке; я возможность найду появиться и в светском салоне, чтобы кинжал вонзить в спину ответственного старикашки; их много; в кого – все равно; этот бред отразился позднее в моих стихах: “Только там по гулким залам, там, где пусто и темно, с окровавленным кинжалом пробежало домино”».

На исходе августа Андрей Белый отправил в Шахматово Эллиса передать Александру Блоку вызов на дуэль. Возвратясь, Эллис докладывает, «передергивая своим левым плечом и хватая за локоть: протрясшись под дождиком верст восемнадцать по гатям… застав Блока в садике, он передал ему вызов; в ответ же:

– Лев Львович, к чему тут дуэль, когда поводов нет? Просто Боря ужасно устал!

И трехмесячная переписка с “не сметь приезжать” – значит, только приснилась? А письма, которые – вот, в этом ящике, – “Боря ужасно устал”? Человека замучили до “домино”, до рубахи горячечной!»

Эллис доказывает: «Александр Александрович – милый, хороший, ужасно усталый: нет, Боря, – нет поводов драться с ним. Он приходил ко мне ночью, он сел на постель, разбудил: говорил о себе, о тебе, о жизни… Нет, верь!»

«Ну, – поверю… дуэли не быть…»

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?