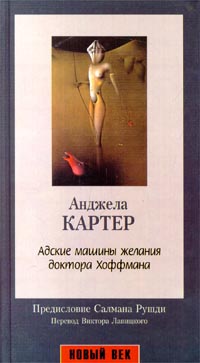

Текст книги "Адские машины желания доктора Хоффмана"

Автор книги: Анджела Картер

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)

Но по отношению к нам горожане были сама доброта и поднесли всем скромные дары – вино и бисквиты. Вскоре я понял, что их милосердие проистекает из жалости. Они полагали, что все мы безнадежно прокляты.

Хозяин порно-шоу каждый Божий день усердно менял свои шаблоны. Все они оказались самыми что ни на есть возмутительными картинами богохульства и эротики. Христос, например, подвергал неисчислимым непотребствам Марию Магдалину, св. Иоанна и саму Деву Марию; и в этом святом городе меня, вопреки моей воле (по крайней мере, в той степени, в которой я осознавал свои желания), трахнули в задницу все девять марокканских акробатов, один за другим.

Обладатели фургонов загнали их внутрь огороженного выгула рядом с рынком, где обычно паслись козы и сушилось белье; палатки и будки установили прямо на площади. После того как мы закрылись на ночь, старик, напившийся за ужином дареного вина из одуванчиков, скособочившись заснул прямо у керосинки, и я выскользнул наружу, чтобы посмотреть последнее представление арабов. Еще в конце дня начали проступать первые признаки надвигающейся грозы, и теперь неистовые ветры разгуливали по площади, раздувая плакаты и флаги во всех направлениях. Было так холодно, что только активный пуританизм местных жителей мог выгнать их за развлечениями наружу. В палатке акробатов темные одежды зрителей окружили покрытых блестками гуттаперчевых актеров кольцом плотной тени, и их массированное убеждение, что они лицезреют дьяволовы козни, отягчало атмосферу, пропитывая ее неодобрением. Белые лица, концентрическими кругами расположившиеся в темноте вокруг арены, были невыразительны, словно зубы в пасти, хотя арабы и забрасывали их конфетти из пальцев и золоченых ногтей, а когда последний атом плоти оказался подобран с опилок и втиснут обратно на свое место, публика испустила громкий судорожный вздох, от которого заволновалась парусина, – вздох удовольствия, что не было среди них не устоявших перед наслаждением.

Наружу они потянулись в полном молчании.

Мухаммед и его позвякивающие собратья проворно растерли себя суровыми полотенцами и пригласили меня выпить с ними кофе в их передвижном доме; неожиданный жест гостеприимства я приписал признательности за тот энтузиазм, который я часто выказывал по поводу их работы. Гроза уже переросла почти что в бурю, и мы со всех ног припустили к их фургону под сплошными потоками дождя. Сверкали молнии, и все девятеро в своем гелиогабаловом убранстве вспыхивали, словно магний, на долю секунды, источая столь ослепительный и неистовый свет, что он буквально ранил ретину. А потом их опять затмевал дождь.

Коксовая плита наполняла фургон удушливой теплотой. Внутри он оказался столь же изыскан и полон излишеств, как и постель потаскухи, ибо они спали по трое на трех диванах, сплошь заваленных атласными подушками, выдержанными в духе дамского белья, и диваны эти занимали большую часть интерьера. Все пропитывал удушающий запах пота, жидких мазей и пролитой спермы. Окон не было, а разглядеть стены не представлялось возможным, ибо их сплошь покрывали зеркала и фотографии, запечатлевшие всех девятерых на разных стадиях расчленения, так что, когда, сбросив с себя туники и оставшись в одних облегающих трусах из переливчатого эластика, они расположились на своих ложах, их отраженные или изображенные части (здесь – пузырящаяся голова, там – плечо, еще где-то – колени) на утонченно расслабленный манер продолжали, казалось, подстроившись к ним самим, кульминацию их представления.

Разве я не знал с самого начала, что все это делается при помощи зеркал? С самого начала войны я не видел такого их количества.

Мухаммед варил на плите в латунной джезве кофе по-турецки, а остальные между тем освободили мне место на розовой диванной подушке, украшенной лиловой аппликацией обнаженной женщины. Музыкант скинул свой яшмак и примостился на полоске белой медвежьей шкуры, брошенной на незанятый пятачок пола. Это был чернокожий мальчик шести или семи лет, быть может эфиоп; он был евнухом. Казалось, он испытывал всепоглощающий страх перед своими покровителями. Лежал он в позе предельной покорности. Они подсказали, что мне будет удобнее без рубашки и уж совсем удобно, если я сниму костюм, но я настоял на своем и остался в брюках. После этого они затараторили между собой по-арабски, а я принялся пролистывать какие-то из многочисленных валявшихся на кроватях журналов по бодибилдингу, пока наконец Мухаммед не подал каждому из нас по наперстку своего густого, как сироп, варева.

Мы пригубили. Воцарилась тишина, и скоро я почувствовал себя немного неуютно, вдруг осознав, что нахожусь тут по какой-то причине, – ибо никак не мог поверить своей интуиции в том, что же это была за причина. Внезапно я обнаружил, что из-за нервозности вновь рассыпаюсь перед ними в комплиментах.

– Мы, – сказал Мухаммед с едва различимым оттенком угрозы в голосе, – способны фактически на все.

Так что нельзя сказать, что меня не предупредили. В плите потрескивал кокс, ветер бился в стенки фургона. Скользящим движением чернокожий мальчик-кастрат извлек из кучи сброшенных покрывал флейту. Он уселся, скрестив ноги, на ложе и принялся выводить в воздухе угловатую тритоновую мелодию, которая повторялась снова и снова, как бессловесное заклятие.

Зеркала отражали не только обрубки арабов; они отражали и эти отражения, так что люди бесконечно повторялись всюду, куда бы я ни посмотрел, и уже восемнадцать, а подчас и двадцать семь, а один раз даже тридцать шесть сверкающих глаз взирали на меня с интенсивностью, менявшейся в зависимости от расстояния между изображениями и их оригиналами. Я оказался окружен глазами. Я был святым Себастьяном, пронзенным зримыми колючими лучами из карих полупрозрачных глаз, которые плели в воздухе паутину из тончайших сверкающих прядей, вроде жилок сахарной ваты. Они вновь жонглировали своими гипнотическими очами и пользовались осязаемыми ожерельями глаз, чтобы связать меня незримыми путами. Я попал в ловушку. Я не мог пошевелиться. Я был переполнен бессильной яростью, когда на меня обрушилась волна глаз.

Боль была чудовищна. Не знаю, сколько раз я оказался интимнейшим образом раздавлен и уничтожен. Я плакал, истекал кровью, пускал слюну и умолял, но ничто было не в силах умерить их ненасытность, безжалостную и безразличную, как ярившийся снаружи шторм, достигший уже размаха приснившегося в дурном сне урагана. Они растянули меня ничком на стеганом оранжевом покрывале из искусственного шелка и, постоянно сменяясь, крепко придавливали к нему мои руки и ноги. Я сбился со счета, сколько раз они в меня внедрялись, но думаю, что каждый из них осодомил меня по меньшей мере дважды. Они оказались неиссякаемыми фонтанами желания, и вскоре я перестал сознавать свое тело, осталось только ощущение целого арсенала мечей, последовательно пронзающих самое интимное и не предназначенное для упоминания из отверстий. Но я был настолько далеко от самого себя, что они могли с тем же успехом разрубить меня на куски и мною жонглировать, как, насколько я понимаю, они и поступили. Они преподали мне самый исчерпывающий и доходчивый урок анатомии, какой только претерпевал когда-либо человек, и в нем я изучил всевозможные модуляции мужских органов, включая те, о которых всегда считал, что они невозможны.

А потом, будто подчиняясь неслышному свистку, они остановились. Ветер и дождь по-прежнему обрушивались снаружи на фургон, но акробаты кончили на этом свою демонстрацию, хотя и не выказывали никаких признаков пресыщения или утомления, только признаки завершения. Складывалось впечатление, что они только что закончили гимнастические упражнения; они снова вытерлись полотенцами, разыскали сброшенные трусы, с самой оскорбительной беззаботностью вновь натянули их на поршни своих чресел. Распухшая от слез развалина, я лежал на покрывале и, думаю, звал свою мать, хотя на самом деле это наверняка была Альбертина. Потом пришел Мухаммед, подлил мне кофе и, кажется, немного арака, заключил меня в теплые и утешающие объятия, нашептывая на своем чудовищном французском, что я прошел инициацию и теперь посвящен, во что – я не имел ни малейшего представления. Напиток обжег мне горло и медленно вернул в чувство.

Мухаммед одел меня и, шепотом посоветовавшись со своими коллегами, принялся копаться в выдвижном ящике, которым был снабжен внизу один из диванов. Множество блистающих поверхностей и отражений людей замерло. Сами люди лежали на боку, опершись на один локоть, с по-детски просветленными лицами, словно каким-то неведомым образом они освежили свою невинность. Я чувствовал нервное возбуждение. Мне хотелось уйти, но я старался не шевелиться, пока они мне не прикажут, из опасения спровоцировать новое нападение. Мухаммед повернулся ко мне, застенчиво пряча что-то у себя за спиной. Его набедренная повязка трепетала, как кишащая живой рыбой сеть.

– C'est pour toi, – сказал он. – Un petit cadeau.[20]20

Это тебе. Маленький подарок (фр. ).

[Закрыть]

Он сунул мне в руку небольшую мошну из узорно обрезанной и раскрашенной кожи – того типа, что продают туристам в Порт-Саиде. Она была украшена изображением египетского фараона, внимающего своим музыкантам, и от этого зрелища я чуть не прослезился, вспомнив о Древнем Египте, сохраненном в когда-то им вскормленном студеном янтаре времени на целых два тысячелетия. Затем Мухаммед нежно поднял меня с постели и укутал в один из тех огромных темных, увенчанных капюшоном плащей, в которые заворачиваются в пустынях бедуины, – чтобы укрыть меня, как он сказал, от непогоды. После чего выставил меня за дверь, прямо в пасть ураганным вихрям. Ходьба причиняла мне ужасную боль.

По воздуху неслись куски черепицы, заглушки дымовых труб, шесты для просушки белья, мусорные ящики. Ветер схватил город за глотку, но особенно терзал непрочные палатки карнавала, отшвыривая их то туда, то сюда. Дождь падал черной, разрываемой ветром завесой, а река, на которой стоял город, пугающе вздулась – настоящая толкучка взъяренных вод. Я шел вверх по дороге, подальше от обитаемых мест, так быстро, как только мне дозволяли гроза и боль. Мне было совершенно необходимо на какое-то время уединиться от всего остального человечества.

Я проковылял через заросшую низкорослым кустарником лужайку, потом вроде еще через одну и наткнулся на узкую дорожку, которая и вывела меня прямо на нависший над рекой утес. Здесь мне приходилось чуть ли не ползти из страха, что ветер скинет меня в ущелье. По тропинке я спустился чуть ниже, на плоский срез утеса, и, увидев там вход в маленькую пещеру, тут же юркнул в него, тесно закутался в бедуинский чехол и изо всех сил постарался собраться с мыслями, хотя и был сжат тисками жуткой шоковой реакции. Тут я вспомнил, что все еще сжимаю подаренную Мухаммедом мошну, и открыл ее. В ней оказалось двадцать семь глаз, коричневых, как пиво, сплющенных с боков сфероидов. Я подумал, что он, должно быть, собрал эти запасные глаза по зеркалам. Я был на грани бреда и, насколько помню, провел большую часть того бурного дня, играя этими предметами в шарики; одинокая, но изощренная игра – катать их по занесенному песком полу пещеры, смеясь от ребяческого удовольствия, когда они выбивают друг друга. Около полудня, помню, я услышал ужасный оглушительный грохот, и часть кровли моей пещеры рухнула вниз, поглотив, что вызвало у меня раздражение, с полдюжины моих игрушек. Но я по-прежнему не обращал на внешний мир никакого внимания, пока так или иначе не растерял все свои шарики, закатившиеся в крысиные норы или провалившиеся в трещины, а может застрявшие в сухих травах у входа в пещеру, откуда мне было лень их выковыривать.

Когда потерялся последний, я обнаружил, что пришел в себя. Я испытывал легкое головокружение и по-прежнему страдал от боли, но в то же время обнаружил, что голоден как волк, и подумал, что мой хозяин, если трезв, чего доброго, во мне нуждается. К тому же гроза уже выплеснула всю свою ярость, почти сразу утих и дождь. Но, выбравшись из своей пещеры, я обнаружил, что большая часть приведшей меня сюда тропы уничтожена. Я карабкался, цепляясь руками за неровный камень, вверх по утесу, а в ущелье, прямо подо мной, река скрежетала своими пенистыми зубами, пронося мимо всевозможные отбросы.

Я увидел, что во время моего забвения произошла полная перестройка всего ландшафта. Все казалось разрушенным, и, пока я в тревоге поспешал обратно в город, ветер все еще жалил и хлестал меня, словно мучая за то, что я был по-прежнему жив. И оказалось, что города больше нет.

Город исчез с лица земли, оставив в качестве надгробного камня свой песчаниковый труп. Скала, на которую он когда-то взгромоздился, ныне облысела и была столь же лишена всяких строений, как и яйцо, а посреди бурлящей реки, дымясь, возвышался могильный курган из желтого отесанного камня, из которого то тут, то там торчал то шпиль, то флюгер. Мост начинался на противоположном берегу и вдруг исчезал прямо в воздухе. Выступающий срез каменной кладки нависал над долиной, постоянно угрожая упасть, а на ближнем берегу все признаки моста безвозвратно исчезли вместе с самим городом, сорванным со своего крепившегося в земле фундамента и небрежно сброшенным в ненасытные воды. Омытые серым, умирающим послеобеденным светом, руины уже ничем не отличались от остальных попадавших в реку камней в этой адской долине, сквозь которую с урчанием проносились прожорливые воды. Присмотревшись к реке повнимательнее, я увидел, что она переполнена телами, обильными и ничего не значащими, точь-в-точь как сплавляемый лес. Святые и проклятые умерли вместе, и только несколько горных воронов проплывали на бешеных воздушных потоках над картиной запустения, испуская безутешные крики. Ничто человеческое не пошевельнулось.

Катастрофа была для меня слишком безмерной, чтобы я мог ее сразу воспринять. Я сполз на камень и зарылся головой в руках.

5. ЭРОТИЧЕСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

Поначалу я подумал, что этот катаклизм мог быть делом рук Доктора, но никакая, даже самая окольная логика не в состоянии была оправдать подобную катастрофу. Разрушение всеми забытого захолустья не сулило ему никаких тактических преимуществ. А кроме того, безвозвратно утерянным оказался набор шаблонов, а ведь порно-шоу было самым мощным оружием в арсенале Доктора – и он ни за что не пошел бы на его уничтожение. Стало быть, катаклизм не мог быть не чем иным, как утверждением владычества самой природы, которая, в служанках только у полной бессмысленности, воссоединила город с на время отступившим хаосом и, сделав свое дело, небрежно от него отвернулась. Произвол этого события был слишком всеобъемлющ, чтобы я мог в нем разобраться, но, пока омытый дождем свет все задумчивей и задумчивей падал на огромную свалку песчаника, которая погребла под собой бородатую леди, моего друга-рептилию, стреляющую звезду и слепого философа, я все глубже осознавал, что такое бренность. После подобного распада собраться вновь не могли даже акробаты желания. Ни один призрак не удосужился проплыть над запустением, хотя воды и ревели, выказывая такую яростную энергию, какой я никогда не видел. Человек со стороны, конечно, не догадался бы, что в тот же самый час всего днем раньше этот пик венчали собой чопорные улицы, заполненные уродами и пуританами. На скалах гас свет. Я повернулся спиной к целому миру, который был стерт с лица земли, словно по нему прошелся гигантский ластик, и к трупу еще одного из моих «я», племянника хозяина порно-шоу. Спотыкаясь, я побрел прочь через покрытые колдобинами поля, вновь вдребезги разбитый, уже не подвластный слезам.

Я находился в совершенно неведомой мне стране. Чуть погодя я набрел на неуютную, сурового вида усадьбу, построенную – без окон – из больших глыб песчаника, но там на меня спустили свору тощих огрызающихся собак, так что я не смог выпросить даже корочку хлеба. Взошла тучная белая луна, и я потащился по ухабистой тропинке вдвоем – один на один со своей выбеленной тенью, – два бледных призрака на фоне задника с изображением гор, столь островерхих и неестественно смотрящихся, словно обвел их контуры бесцеремонный карандаш ребенка. Я думал, что если забреду достаточно далеко, то обязательно доберусь до замка доктора Хоффмана. Я был уверен, что достаточно переставлять одну ногу за другой, неустанно стремясь куда глаза глядят, как сказал мне старик, и инстинкт непременно выведет меня туда, хотя я и не представлял, что буду делать по прибытии, разве что искать Альбертину. Так, спотыкаясь и ни на что не надеясь, я и брел, пока не добрался до словно ножом прорезанного ущелья, через которое бежала узкая дорога.

На ее обочине росло засохшее дерево, а на голой ветке дерева сидела какая-то птица, издавая сиплый, скрипучий хрип, полную противоположность пению. Выйдя на дорогу, я взглянул в одну, в другую сторону – и надежда вдруг разом оставила меня, ибо я не представлял, где находится юг, а где – север, а вместо нее вдруг навалилась нечеловеческая усталость. Издалека донесся пронзительный крик пумы, и я с полным безразличием задумался, каковы мои шансы остаться в эту ночь несъеденным. Сама же эта перспектива не оказала на меня ни малейшего влияния. Я уселся под деревом и накинул на голову капюшон, ибо высокогорный разреженный воздух отвратно пел у меня в ушах, заставляя пульсировать в висках кровь. Я смотрел, как луна движется по блеклому безоблачному небу, и видел множество незнакомых звезд. Я погрузился в безумные мечты. Все мысли меня оставили.

Вскоре я услышал стук колес и отдающийся эхом от скал цокот копыт. Чуть погодя на дороге появилась легкая повозка, двуколка в духе восемнадцатого века, и на ее узеньком сиденье я увидел двоих: высокую, облаченную во все черное фигуру, исполненную поразительной властности, и изящного отрока, сжимающего в руках поводья. Копыта вороных лошадей выбивали из кремнистого пути искры. Колеса чуть замедлили свое вращение. Путешественники остановились.

– Если ты араб, почему ты не спишь? – спросил старший на общепринятом языке; говорил он на нем бегло, хотя и с легким иностранным акцентом и чересчур правильными интонациями.

– Я боюсь своих снов, – ответил я и, взглянув вверх, встретился взглядом со столь ужасающими очами, будто кто-то поместил на этом лице догоревшие угли – на почти лишенном плоти лице, туго обтягивающем проступающие сквозь него кости.

– Так отправляйся с нами, – пригласил он. Я был готов отправиться куда угодно и поэтому перелез через колесо и расположился на освобожденном для меня месте, после чего мы в молчании отправились под лунным светом дальше. Профиль моего гостеприимца казался столь же изрезанным и заносчивым, как и профиль окружающих нас гор. Ему было около пятидесяти – или чуть больше. Гордость и горечь наложили на его лицо неизгладимый отпечаток.

Одет он был в черный плащ, на плечи которого волнами спадало несколько то ли пелерин, то ли капюшонов, и в цилиндр со свешивающимися назад лентами из черного крепа. Он пригодился бы на любых похоронах, а еще у него была трость с наконечником в виде серебряной пули, вполне способной с виду убить. Подобная поистине дьявольская элегантность не могла бы существовать без присущей ему чудовищной худобы; он носил свой дендизм прямо на кости, словно тот был краской, просочившейся наружу, окрашивая собой одежду, из самого его скелета, и ни разу он не сделал ни единого движения, которое бы не являлось мрачным, но приковывающим к себе внимание произведением искусства.

Я сообразил, что дорога эта не так давно вела, должно быть, в ныне опустошенный город, ибо скоро она уткнулась в реку, которая столь вольготно расплескалась по ней, что я усомнился, сможем ли мы продолжить наш путь. Испуганные кони взбрыкнули и заржали, но возница хлестнул их, громко выругался, и мы отправились дальше, хотя вода и бурлила вокруг лошадиных ног. Когда до меня дошло, что я вновь увижу обращенный в кладбище город, я невольно застонал.

– Музыка! – пробормотал старший. – Музыка!

Не знаю, имел ли он в виду издаваемые мною горестные звуки или шум бурных водоворотов, схожий с перезвоном курантов. Когда от дороги не осталось и следа, возница погнал лошадей прямо в реку. Экипаж бодро закачался на волнах, а лошади поплыли вперед. Так мы и отправились вниз по реке, придерживаясь залитого лунным светом потока, через – нет, над самым сердцем развалин, которые стремительно затопляли бурные волны.

Возница воскликнул:

– О! Какая ужасная трагедия!

Но мой гостеприимный хозяин отвесил ему звучную пощечину и отрывисто бросил:

– Ляфлер, разве не предостерегал я тебя от мягкосердечия? Поступай как я: приветствуй природу, когда она в очередной раз преподносит нам coup de theatre![21]21

Неожиданная развязка (фр. ).

[Закрыть]

Он вынул из кармана флягу и угостил меня бренди.

– Вы были этому свидетелем? Много ли погибших?

– Все население города и труппа передвижной ярмарки в придачу.

Он удовлетворенно вздохнул:

– Как я был бы рад увидеть все это! Упиться вагнеровскими звуками… пронзительными воплями, грохотом разламывающегося камня… А маленькие дети, раздавленные в лепешку падающими глыбами! Что за зрелище!

Вам следовало бы знать, юноша, что я – знаток и ценитель катастроф. Я присутствовал при извержении Везувия, когда тысячи людей были живьем погребены в расплавленной лаве. Видел, как лопались глаза и вытекал из-под поджаристой корочки жир в Нагасаки, Хиросиме и Дрездене. Споласкивал пальцы в крови под гильотиной во времена Террора. Я – демон и гений катаклизмов.

Он бросил мне в лицо эту речь, словно она была перчаткой, но я был слишком преисполнен благоговейного ужаса перед его мизантропией, чтобы ее поднять. Наконец мы вновь заметили на берегу признаки дороги, и вскоре лошади мчались галопом по сухой земле – под светом уж слишком безразличной ко всему луны.

– Куда вы направляетесь? – спросил я. Он не столько ответил на мой вопрос, сколько заговорил из неведомых глубин какой-то сугубо личной грезы:

– Реально лишь само путешествие, а вовсе не перемена мест. У меня нет компаса, чтобы ему следовать. Я пролагаю свой путь, следуя судорожным позывам фортуны, и распознаю случайно попадающиеся дорожные указатели только по неугасимому пламени моего вожделения.

Этот ответ заставил меня замолчать. Колеса повозки наматывали дорогу на невидимую шпульку, и я начал ощущать, что на мне сказывается давящее воздействие странной тяжести, извращенного, негативного очарования, наведенного сидящим рядом со мной костлявым аристократом, хотя по коже у меня и пробегали мурашку, стоило мне лишний раз взглянуть на его прелюбопытнейшим образом заостренные зубы, ибо в точности такими клыками традиция наделяет вампиров. И тем не менее он притягивал меня. Сама плотность его бытия была куда выше, чем у любого, встреченного мной до или после, – исключая, как водится, Министра. Однако более всего, если оставить в стороне его ум, этого задиристого тяжеловеса, меня привлекала в нем ирония, которая иссушала каждое его слово еще до того, как оно произносилось. Все связанное с ним казалось чрезмерным, однако он умерял свою вульгарность – а он был чрезмерно, необузданно вульгарен во всех отношениях – черным, трагическим юмором, в котором лишь изредка отдавал себе отчет.

Но особенно примечательной являлась его страстная убежденность в том, что он является единственным по-настоящему значительным персонажем во всем мире. Он был императором зацикленных на себя мегаломаньяков, но навязал своей личности строжайшую дисциплину стилизации, и в результате, когда он принимал свойственные плохим актерам потрясающие позы, при всей своей смехотворности они все равно вызывали восхищение благодаря абстрактному напряжению своей ненатуральности. В нем трудно было найти даже частичку реализма, и, однако, сам он был вполне реален. Что бы он ни сказал, все оказывалось грандиозным. Он заявлял, что живет только для того, чтобы отрицать мир.

– Нет ничего необычного в утверждении, что отрицающий какое-либо суждение одновременно втайне его утверждает – или по крайней мере утверждает нечто. Но что касается меня, то я отрицаю до последней крупицы моего всецело незабываемого существа, что мое великолепное отрицание означает нечто большее, чем простое «нет». Иногда мне кажется, что мои жалкие и ничтожные губы были созданы и оформлены природой только для того, чтобы выплевывать наружу слово «нет», словно оно – предельное богохульство. Мне хотелось бы разродиться предельным богохульством и затем наслаждаться безмятежностью вечных мук, но поскольку Бога нет, то нет, к сожалению, и адовых мук. И следовательно, нет, увы, и окончательного отрицания. Я сам – жуткая противоположность, и клянусь любому, кто хочет получить слово наследного литовского графа, что я ни в малейшей степени не беременей втайне благосклонным утверждением чего бы то ни было.

Он смолк, чтобы приласкать своего слугу, который с безропотной покорностью прирожденной жертвы повернул к нему лицо – синюшно-серое, словно на продвинутой стадии гниения. Справившись с вызванным ужасом шоком, я увидел, что в действительности это было не настоящее лицо, а сплошь покрывавшие его белые бинты. Этот податливый слуга почти растворился в своем раболепии. Даже походка его воплощала ходячее низкопоклонство. То и дело он подобострастно унижал сам себя. Он был не более чем орудием воли графа.

– Есть ли на свете хоть что-то, что вы забраковали не до конца? – спросил я графа.

Он долго не отвечал. Я решил, что он не расслышал мой вопрос, и повторил его еще раз, поскольку не привык к его речи, предельно зацикленной на собственной личности. На вопросы он отвечал только тогда, когда считал, что сам же себе их и задал. Но когда он наконец заговорил, слова его были лишены столь свойственного ему обычно презрения.

– Бросающее вызов смерти двойное сальто любви.

В ответ на это слуга издал какое-то сдавленное восклицание, вероятно не сдержав восхищения, а граф, мрачно опершись подбородком о набалдашник трости, пристально уставился на открывающуюся перед ним дорогу. Когда я попытался было заговорить о войне, то наткнулся на такую глухую стену невосприимчивости, что сразу же понял – граф ровно ничего о ней не знает; и наше путешествие продолжалось в напоминающей морг тишине, пока граф, а мы в это время спускались на равнину, не заговорил снова:

– Я взнуздал ураган своих желаний; да, этому урагану, а пронес он меня по всем четырем полукруглым сторонам этого шарообразного света, в качестве эмблемы я ссудил бы обличье тигра, свирепейшего среди зверей, чья шкура по сию пору носит отметины бича, оставшиеся испокон веков.

С ним невозможно было беседовать, ибо ничто его не интересовало, только он сам, и поэтому он выдавал собеседнику череду монологов, различающихся своей длиной и сплошь и рядом внешне противоречивых, но всегда на манер спиральной линии сохранявших верность его внутреннему эгоизму. Мне никогда еще не доводилось слышать, чтобы кто-нибудь так часто употреблял слово «я». Но в этой отчаянной поглощенности собой я угадывал некие заслуживающие подражания достоинства. С тех пор как я расстался с Министром, я не встречал никого, чья жизнь была бы проникнута подобной железной решимостью. Он определенно напоминал мне Министра.

– И однако, меня всегда преследует страдание, которое мне не дано почувствовать. Обособленный в своей неуязвимости, я полон ностальгии по безыскусному ощущению мучительной боли…

С губ загнанных лошадей нам в лицо летела кровавая пена, но мы продолжали мчаться галопом, не щадя их, пока не добрались до странного места, одной из тех часовен в позднеготическом пламенеющем стиле, которые понастроили иезуиты в ошибочном ожидании массовых обращений среди индейцев; давно уже все они стояли заброшенными. Луна была на последнем издыхании, но все же судорожно освещала осыпающийся фасад и кусты, которыми заросла лишившаяся крыши внутренность часовни; испуганная лягушка прыгнула, подняв веер брызг, в наполненную дождевой водой купель, когда мы вошли внутрь с корзинкой для провизии, поскольку граф пожелал здесь отзавтракать. Словно по привычке, он тут же помочился на алтарь, пока слуга готовил нашу трапезу; граф оставался иконоборцем, даже когда все иконы были уже низвергнуты.

Из корзинки было извлечено все необходимое для пиршества, подобного которому я не едал со времен достопамятного официального завтрака с Министром и Альбертиной. Там были: консервная банка паштета из гусиной печенки с трюфелями, склянка с заливной дичью, стайка холодных жареных фазанов, импортный сыр, смачная вонь которого так и впивалась в ноздри, копченый лососевый балык, с которого слуга срезал тонкие курчавящиеся полоски, экзотическая россыпь разных сортов икры, отдельная, герметически закрытая коробочка с салатом и еще одна, полная винограда и персиков, морозильник же вмещал в себя дюжину бутылок «Вдовы Клико». Был там еще китайский фарфор и первоклассное стекло. Ножи и вилки – из массивного серебра. Слуга разложил несравненный fete champetre[22]22

Пикник, трапеза на лоне природы (фр. ).

[Закрыть], и мы энергично принялись за еду. Граф ел с большим аппетитом; на самом деле он поглощал пищу со слепой прожорливостью, уничтожая обильное угощение с такой стремительностью, что нам со слугой пришлось стараться изо всех сил, чтобы завладеть достаточным количеством снеди – и это при немыслимом изобилии трапезы! Когда не осталось ничего, кроме обглоданных костей, грязных тарелок, персиковых косточек и пустых бутылок, граф вздохнул, рыгнул и схватил в охапку слугу. Его позаимствованная, должно быть, у наемного плакальщика на похоронах шляпа скатилась на землю.

– Смотрите! Смотрите на меня! – закричал он, словно для того, чтобы оценить результаты собственных действий, ему необходимо было знать, что на него смотрят. Но в разрушенной церкви сгустилась тьма, и не видно было ни зги. Я слышал хрюканье и скулеж слуги и поразительный рев и рык, которыми сопровождалось безбожно затянувшееся продвижение графа к оргазму. Свод небес над нами еще более потемнел, а из груди графа беспрестанно вырывались ужасающие крики и чудовищные богохульства. Он ржал как жеребец, он проклинал выносившее его чрево, и наконец оргазм настиг его, словно приступ эпилепсии. Экстаз, казалось, уничтожил либертена, воцарилась тишина, прерываемая жалобным хныканьем слуги, пока наконец в бархатистой фосфоресцирующей тьме граф не заговорил голосом, начисто лишенным всякой энергии:

– Я посвятил свою жизнь унижению и возвышению плоти. Я – художник, мой материал – плоть, мой инструмент – разрушение, мое вдохновение – природа.

Болезненно постанывая, потихоньку задвигался слуга, собирая посуду; уже слегка рассвело, и виден стал силуэт графа, сидящего, развалясь, на оскверненном алтаре. Голова его была непокрыта, и грубые, равномерно серые волосы свисали ему до плеч.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.