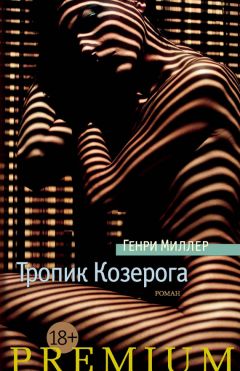

Текст книги "Тропик Козерога"

Автор книги: Генри Миллер

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

По утрам, добравшись до рабочего места, Хайме первым делом точил карандаши; он точил их с религиозным фанатизмом, не отвлекаясь на телефонные звонки, сколько бы они ни трезвонили, потому что, как он мне потом объяснил, если не заточить карандаши с утра, они так и останутся незаточенными. Затем он выглядывал в окно посмотреть, что с погодой. После чего свежезаточенным карандашом отчеркивал маленький квадратик на грифельной доске, которую всегда держал под рукой, и заносил в него сводку погоды. Когда-нибудь, о чем он мне тоже поведал, это может обернуться полезным алиби. Если толщина снежного покрова достигала одного фута или на улице было слишком слякотно, то ведь и самому дьяволу, пожалуй, простили бы, что он тасует наряды не слишком проворно, а управляющему по найму, выходит, и подавно простили бы, что он в такие дни не затыкает дыры, правильно? Но почему, заточив карандаш, он, вместо того чтобы пойти продристаться, садился корпеть над коммутатором, оставалось для меня загадкой. Позже он и это мне объяснил. Как бы то ни было, день вечно ломался из-за неразберихи, жалоб, запора и вакансий. Он и начинался с того же трубного вонючего пердежа, дурного запаха изо рта, измотанных нервов, падучей, менингита, низкого жалованья, просроченных платежей, стоптанных башмаков, мозолей и омозолелостей, плоскостопия и разбитых ступней, недочитанных книжек, заныканных и похеренных авторучек, плавающих в канализационных стоках депеш, угроз вице-президента и советов директоров, пререканий и разборок, ливней и поврежденных проводов, новых методов воздействия и старых, давно сброшенных со счетов, с надежды на лучшие времена и мольбы о премии, которой хрен дождешься.

Христианская ассоциация молодых людей, которой неймется улучшить моральный облик молодых рабочих во всей Америке, в полдень устраивает митинг, так не буду ли я любезен отправить парочку лоботрясов послушать пятиминутную лекцию Уильяма Карнеги Астербильда-младшего о долге службы? Мистер Мэлори из Лиги взаимопомощи интересуется, не мог бы я как-нибудь уделить ему несколько минут, чтобы он рассказал мне об образцовых заключенных, освобожденных под честное слово, которые рады были бы служить в любом качестве, даже посыльными. Миссис Гуггенхоффер из Еврейского благотворительного общества была бы весьма признательна, если бы я согласился помочь ей в оказании поддержки нескольким нуждающимся семействам, которые находились в бедственном положении, так как все члены семей либо недееспособны, либо калеки, либо инвалиды. Мистер Хагарти из Приюта для беспризорников выражает уверенность, что у него есть подростки как раз для меня, вот бы я дал им шанс: с каждым из них дурно обращались либо отчимы, либо мачехи. Мэр Нью-Йорка был бы весьма признателен, если бы я принял под личную опеку «подателя сего письма», за коего он ручается во всех отношениях, – но почему бы ему самому, черт побери, не позаботиться о «сем подателе», оставалось тайной. Мужчина, склонившийся над моим плечом, протягивает мне клочок бумаги, на котором он только что написал: «Мне понимать все но нет слышать голоса». Рядом с ним в драном, заколотом английскими булавками пальто стоит Лютер Уинифред. Лютер на две седьмых чистокровный индеец, а на пять седьмых – германо-американец: вот чудеса! По индейской линии он Ворон – один из монтанских Воронов. Последняя его работа состояла в натягивании полотняных навесов над витринами магазинов, но поскольку из-за отсутствия зада на нем плохо сидят штаны, он стесняется залезать на лестницу на виду у дам. Он только позавчера из госпиталя и пока что слабоват, но вполне способен доставить депешу – так ему кажется!

Да, еще Фердинанд Миш – как же я про него забыл! Он все утро прождал своей очереди, чтобы перекинуться со мной парой слов. Я никогда не отвечал на его письма. «Разве я заслужил?» – спрашивает он мягко. Нет, конечно. Я смутно помню его последнее письмо, посланное им из ветлечебницы для кошек и собак на Гранд-Конкорс, где он служил санитаром. Он писал, что раскаивается в том, что ушел с работы, – «но это все из-за отца, который был слишком строг и не позволял никаких развлечений и удовольствий на стороне». «Мне уже двадцать пять лет, – писал он, – и я не считаю, что обязан продолжать спать с отцом, а вы? Я знаю, по слухам, вы весьма любезный джентльмен, а я сейчас самозависим, так что надеюсь…» Видавший виды Макговерн стоит возле Фердинанда и ждет, когда я подам ему знак. Ему не терпится дать Фердинанду под зад коленом – помнит еще, как пять лет назад Фердинанд вдруг завалился на бок прямо перед главным зданием, причем в полной амуниции, и забился в эпилептическом припадке. Ну уж нет, говнюк, я так не могу! Дам я ему шанс, горемыке этому. Пошлю его в Китайский квартал: там хоть обстановка более-менее спокойная. Пока Фердинанд переодевается в задней комнате, у меня над ухом жужжит оставшийся без родителей подросток, который спит и видит «помочь компании добиться успеха», – мол, если я дам ему шанс, он каждое воскресенье будет за меня молиться в церкви – за исключением тех дней, когда ему нужно являться к дежурному надзирателю. Оказывается, он ничего такого не совершил. Просто толкнул одного парня, а тот упал, ударился головой и убился насмерть. Следующий. Экс-консул с Гибралтара. Почерк у него красивый – подозрительно красивый. Я прошу его заглянуть ко мне в конце дня, – чем-то он мне не понравился. Тем временем в раздевалке Фердинанд начинает биться в припадке. Вот повезло-то! Случись это в подземке, при номерной фуражке и прочих регалиях, меня бы точно упекли куда подальше. Следующий. Однорукий жлобина, разъяренный тем, что Макговерн указал ему на дверь. «Какого дьявола! Я здоров как бык, и силы не занимать!» – орет он благим матом и в качестве доказательства хватает здоровой рукой стул и разбивает его вдребезги. Я возвращаюсь к столу, а там меня дожидается телеграмма. Вскрываю. От Джоржа Блейзини, бывшего посыльного номер 2459 из юго-западного филиала. «Сожалею, что вынужден покинуть вас так скоро, но эта работа чужда моей натуре, а моя натура – этой работе. Я не выношу безделья и являюсь верным поклонником труда и бережливости, но дольше мы не в силах ни контролировать, ни подавлять наше личное достоинство». Вот говнюк!

Поначалу я взялся за дело с энтузиазмом, несмотря на давление сверху и поджимание снизу. У меня рождалась идея за идеей, и я осуществлял их, нравилось это вице-президенту или нет. Каждую декаду или около того меня вызывали на ковер и отчитывали за то, что у меня «слишком большое сердце». В моем кармане никогда не водились деньги, но чужими деньгами я пользовался свободно. Поскольку я был шишкой, мне полагался кредит. Я раздавал деньги направо и налево; я раздавал свое белье и одежду, свои книги, все, что было лишнее. Если бы я обладал властью, то я бы и всю компанию роздал несчастным содомитам, от которых мне не было отбоя. Если у меня просили десятицентовик, я давал полтинник, просили доллар – я давал пять. Меня не ебло, сколько я отдавал, потому что легче было занять и отдать, чем отказать этим жалким бедолагам. Никогда в жизни не доводилось мне видеть такого скопища нищеты и, надеюсь, больше не доведется. Всюду люди терпят нужду – так было и так будет всегда. И эта ужасающая нищета исподволь подогревается пламенем, обычно таким слабым, что его почти незаметно. Но оно все же теплится, и, если у кого-нибудь хватит смелости попытаться его задуть, это может обернуться пожаром. Мне постоянно твердили, что нельзя быть слишком мягким, что нельзя быть слишком сентиментальным, что нельзя быть слишком щедрым. «Больше жесткости! Больше характера!» – предостерегали меня. «Хуй вам! – сказал я себе. – Все равно буду мягким, великодушным, терпимым, внимательным, щедрым». Поначалу я каждого выслушивал до конца; если я кому-то не мог предложить работу, я давал деньги, если у меня не было денег, я давал сигарету или просто подбадривал. Но я давал! Эффект был ошеломляющим. Никто не способен оценить результатов доброго поступка, доброго слова. Я утопал в благодарностях, в пожеланиях добра, в приглашениях и трогательных подарочках. Если бы я обладал реальной властью, а не торчал пятой спицей в колеснице, бог знает что бы я еще мог совершить. Возможно, я использовал бы Североамериканскую Космодемоническую Телеграфную Компанию в качестве трамплина, чтобы привести все человечество к Богу; или преобразовал бы Северную и Южную Америки, вместе взятые, и доминион Канада в придачу. Секрет был у меня в руках: быть щедрым, добрым, терпеливым. Я работал за пятерых. Три года я почти не смыкал глаз. У меня не было ни одной целой рубашки, и порой я так стыдился просить денег у жены или совершать налет на детскую копилку, что, отправляясь утром на работу, обжуливал слепого газетчика у входа в подземку, дабы заплатить за проезд. Я одалживал столько денег, что, работай я двадцать лет без передышки, все равно не смог бы расплатиться сполна. Я брал у тех, кто имел, и давал тем, кто нуждался, и правильно делал: я поступил бы точно так же, случись мне еще раз оказаться в подобной ситуации.

Я даже совершил чудо приостановки сумасшедшей текучки кадров, чудо, на которое никто не смел и надеяться. Вместо того чтобы содействовать моим усилиям, мне ставили палки в колеса. Согласно логике верховных воротил сбой в текучке кадров произошел по причине слишком высокой оплаты труда. Вследствие чего они понизили заработную плату. Это все равно что рубить сук, на котором сидишь. Все здание трещало, рассыпалось у меня на глазах. А эти как ни в чем не бывало требовали латать бреши. Чтобы немного смягчить удар, мне по-свойски намекнули, что я мог бы несколько увеличить процентное содержание евреев, мог бы позволить себе то, се, пятое, десятое – все то, что по прежней инструкции шло вразрез с кодексом. Меня это так взбесило, что я стал принимать кого ни попадя; я без колебаний нанял бы и дикого американского пони или гориллу, если бы мог вдохнуть в них тот минимум интеллекта, который необходим, чтобы доставить депешу. Неделей раньше к концу дня оставалось пять или шесть вакансий. Теперь их стало триста, четыреста, пятьсот, – кадры утекали как песок между пальцами. Это было восхитительно. Я сидел и, не задавая ни единого вопроса, набирал их вагонами – жидов, черномазых, калек, паралитиков, бывших каторжников, проституток, маньяков, дебилов – любого захуятого ублюдка, лишь бы он умел стоять на двух ногах и держать в руке телеграмму. Управляющие всех сотни и одного филиала были перепуганы до смерти. Я потирал руки. Я потирал руки на протяжении целого дня при мысли о том, какую славную жирную свинью я подложил. Жалобы валом повалили со всего города. Регулярность доставки нарушена, образовались заторы и торосы. Скорее ишак мог бы добраться куда следует, чем иные идиоты, которых я впряг в работу.

На следующий день гвоздем программы стало введение в штат посыльных женского пола. Что в корне изменило местную атмосферу. Для Хайме это был божий дар вместо яичницы. Он крутил свой коммутатор туда-сюда, чтобы видеть, как я манипулирую нарядами. Несмотря на то что работы прибавилось, у него была перманентная эрекция. Он приходил на работу с улыбкой и сохранял ее на протяжении всего дня. Он был на седьмом небе. За рабочий день у меня вырисовывался список из пяти-шести кандидатур, которых следовало как следует прощупать. Фокус состоял в том, чтобы держать их на привязи: пообещать работу, но для начала выебать за милую душу. Достаточно было только задать им корму, чтобы к ночи привести назад в контору и разложить прямо на оцинкованном столе в раздевалке. Если у кого-то из них была уютная квартирка – а такое тоже случалось, – мы провожали их до дому и дело кончалось долбежкой. Если какая из них была не дура выпить, то Хайме на такой случай всегда имел при себе бутылочку. Если они были мало-мальски порядочными и в прямом смысле нуждались в куске хлеба, Хайме охотно извлекал свой пухлый бумажник и отстегивал пять или десять монет, смотря по ситуации. Я исхожу слюной, вспоминая этот пресловутый бумажник, который он всегда носил с собой. Я понять не мог, откуда у него деньги, потому что он был самым низкооплачиваемым сотрудником в объединении. Но деньги у него не переводились, и, сколько бы я ни просил, он никогда не жидился. А однажды нам посчастливилось получить премию, и я вернул Хайме все до последнего пенни. Это так его потрясло, что вечером он взял меня с собой в «Дельмонико» и прокутил там целое состояние. Мало того, на следующий день он настоял на том, чтобы купить мне шляпу, рубашку и перчатки. Он даже намекнул, что я мог бы зайти к нему в гости и употребить его жену, если мне захочется, хотя, предупредил он, в настоящее время у нее что-то не в порядке с яичниками.

Кроме Хайме и Макговерна, у меня в помощниках были две красотки-блондинки, которые часто составляли нам компанию по вечерам. И еще О’Мара, мой старый друг, только что вернувшийся с Филиппин, – его я сделал своим главным помощником. Был еще Стив Ромеро, этакий бык-рекордист, которого я держал на всякий пожарный. И О’Рурк, местный детектив, – он отчитывался мне на исходе дня, заступая на службу. Под конец я взял в штат еще одного сотрудника – Кронского, молодого студента-медика, имевшего дьявольский интерес к случаям патологии, коих у нас было предостаточно. Все мы составляли лихую команду, объединенную одной страстью – наебать компанию любой ценой. А наебывая компанию, мы заодно ебли все, что попадалось на глаза или под руку; исключением среди нас был О’Рурк: ему полагалось блюсти честь мундира, и к тому же у него были проблемы с предстательной железой, так что он напрочь утратил интерес к ебле. Но О’Рурк был благороднейший из людей и несказанно щедр в придачу. Это О’Рурк водил нас иногда поужинать, именно к О’Рурку шли мы со своими бедами.

* * *

Так обстояли дела в Доме Заходящего Солнца к тому времени, как я оттрубил там два года. Я был пресыщен человеколюбием, напитан всякого рода опытом. В моменты отрезвления я делал кое-какие заметки, которые намеревался использовать, если у меня появится возможность написать собственные «опыты». Я ждал передышки. И вот однажды, когда меня вызвали на ковер за какую-то дурацкую провинность, вице-президент обронил фразу, которая встала мне поперек горла. Он сказал, что хотел бы найти кого-нибудь, кто написал бы о посыльных что-то вроде книги Горацио Элджера, и намекнул, что, кроме меня, этого, пожалуй, никому не осилить. Я впал в ярость – надо же, какой кретин! – и в то же время обрадовался, ибо втайне меня давно уже подмывало облегчить душу. Ну, думаю, погоди у меня, старый футцер, то-то будет, когда я облегчу свою душу… Я покажу тебе Горацио Элджера… Ну погоди! У меня голова шла кругом, когда я от него вышел. Я видел толпы мужчин, женщин и детей, прошедшие через мои руки; видел, как они рыдают, просят, умоляют, взывают, проклинают, плюются, топают ногами, угрожают. Я видел следы, оставленные ими на дорогах, товарные поезда, в которые они вскакивали, лачуги, в которые они возвращались, разбросанное по полу мясо, родителей в лохмотьях, пустые угольные ящики, забитые раковины, запотевшие стены и между холодных бисерин влаги – безумные тараканьи бега; я видел, как они ковыляют, похожие на вертлявых гномов, как заваливаются на спину в эпилептическом припадке – с искривленным судорогой ртом, с пеной на губах, с подергивающимися конечностями; я видел, как расступаются стены и чума крылатым потоком прорывается наружу, видел верховных воротил с их чугунной логикой, ожидающих, когда ее пронесет, ожидающих, когда все уладится, ожидающих и ожидающих – в довольстве и неге, попыхивая, закинув ноги на стол, толстыми сигарами и поговаривая о том, что кое-где возникли временные неполадки. Я видел героя Горацио Элджера – мечту американского идиота, все выше и выше поднимающегося по служебной лестнице: из посыльного – в оператора, из оператора – в управляющего, из управляющего – в главу, из главы – в суперинтенданта, из суперинтенданта – в вице-президента, из вице-президента – в президента, из президента – в трестового магната, из трестового магната – в пивного короля, во всеамериканского Идола, денежного Кумира, кумира кумиров, прах праха, верх ничтожества, ноль целых и девяносто семь тысяч нолей в числителе и знаменателе. Ну, говнюки, сказал я себе, ужо я представлю вам картинку, как двенадцать маленьких людей, нулей без десятичных знаков, без цифр, без одиночных чисел, двенадцать неистребимых червяков подтачивают основы вашего трухлявого здания. Я покажу вам Горацио Элджера, каким он предстанет в день, грядущий за Апокалипсисом, когда развеет последнюю вонь.

Из всех уголков земного шара стекались они ко мне в поисках содействия. Едва ли хоть одно племя, за исключением первобытного, осталось не представленным в этом шествии. Кроме айнов, маори, папуасов, веддов, лапландцев, зулусов, патагонцев, игоротов, готтентотов, туарегов, кроме вымерших тасманийцев, вымерших гримальдийцев, вымерших атлантийцев, сквозь меня прошли представители почти всех пород, существующих в подлунном мире. Были два брата, по старинке остававшиеся солнцепоклонниками, два несторианца из старой ассирийской общины. Были два мальтийских близнеца с Мальты и потомок майя с Юкатана; было с десяток наших смуглых меньших братьев с Филиппин и несколько эфиопов из Абиссинии, были работяги из пампасов Аргентины и разорившиеся ковбои из Монтаны; были греки, латыши, поляки, хорваты, словенцы, рутенианцы, чехи, испанцы, валлийцы, финны, шведы, русские, датчане, мексиканцы, пуэрториканцы, кубинцы, уругвайцы, бразильцы, австралийцы, персы, японцы, китайцы, яванцы, египтяне, африканцы с Золотого Берега и Берега Слоновой Кости, индусы, армяне, турки, арабы, немцы, ирландцы, англичане, канадцы и в изобилии – итальянцы и евреи. Был всего один француз, если память мне не изменяет, да и тот продержался часа три – не дольше. Было несколько американских индейцев, главным образом чероки, зато ни одного тибетца и ни одного эскимоса; я видел имена, о которых раньше не имел понятия, и почерки – от клинописи ассирийцев до изысканной, изумительно красивой каллиграфии китайцев. Я слышал, как выпрашивали работу бывшие египтологи, ботаники, хирурги, золотодобытчики, преподаватели восточных языков, музыканты, инженеры, врачи, химики, математики, мэры городов и губернаторы штатов, тюремные надзиратели, скотобойцы, дровосеки, моряки, устричные пираты, грузчики, клепальщики, дантисты, протезисты, художники, скульпторы, паяльщики, архитекторы, наркодельцы, абортмахеры, белые работорговцы, водолазы, кровельщики, фермеры, продавцы верхней одежды, ловчие, смотрители маяков, сводники, члены городского управления, сенаторы – всякая тварь поднебесная, и каждый из них, оставшись гол как сокол, выпрашивал то работу, то сигаретку, то на проезд, то один только шанс, Христа ради, один только шанс! Я увидел и узнал людей святых, если есть святые в этом мире; я встречался и говорил с учеными – пропойцами и трезвенниками; я выслушивал людей с искрой Божией в груди: они самого Господа Вседержителя могли бы убедить, что достойны получить еще один шанс, но только не вице-президента Космококковой Телеграфной Компании. Я сидел, прикованный к своему письменному столу, с быстротой молнии путешествуя по свету, и я узнал, что жизнь везде одна и та же – голод, унижение, порок, невежество, алчность, лихоимство, крючкотворство, пытки, деспотизм; ненависть человека к человеку; ярмо, уздечка, недоуздок, шпоры, хлыст. Чем мельче калибр человека, тем хуже его положение. Люди ходили по улицам Нью-Йорка в этом омерзительном скотском снаряжении, презренные, низшие из низших, топтались, как кайры, как бараны, как дрессированные тюлени, как покорные ослы, как большие истуканы, как полоумные гориллы, как тихопомешанные, ловящие слюнявым ртом болтающуюся приманку, как вальсирующие мышки, как морские свинки, как белочки, как кролики, и тьмы и тьмы их готовы были править миром, писать величайшую из книг. Когда я вспоминаю кого-нибудь из персов, индусов, арабов – тех, кого я знал, – когда я вспоминаю характер, ими обнаруженный, их деликатность, чуткость, ум, их святость, меня одолевает чувство брезгливости по отношению к белым завоевателям мира – дегенеративным британцам, дубиноголовым германцам, ограниченным, самодовольным французам. Земля – единый грандиозный мыслящий организм, планета, насквозь проникнутая человеком, живая планета, и, самовыражаясь, она вправе спотыкаться и запинаться; она не есть обитель белой расы, или черной расы, или желтой расы, или вымершей голубой расы, она – обитель человека, а все человеки равны перед Богом, и каждый непременно получит свой шанс, и если не сейчас, то миллионы лет спустя. Придет день, и смуглые меньшие братья с Филиппин, глядишь, вновь достигнут расцвета, и истребленные индейцы обеих Америк вновь воскреснут и будут скакать верхом среди прерий, где на города сейчас обрушивается то огненная лава, то моровая язва. За кем останется последнее слово? За Человеком! Земля – его, ибо он сам земля; ее огонь, ее воды, ее воздух, ее минеральные и органические вещества, ее дух, дух всеобъемлющий, дух вечный, дух всех планет, который в нем преображается посредством бесконечного ряда знаков и символов, бесконечного ряда манифестаций. Погодите же, космококковые телеграфические испражнения, высокородные демоны зла, ожидающие починки канализации, погодите, паршивые белые завоеватели, испоганившие землю своими сатанинскими копытами, своими станками, оружием, болезнетворными бактериями, погодите, вы все, кто утопает в роскоши и считает свои медяки, это еще не все. Последний человек еще скажет свое слово, прежде чем наступит конец. Последний мыслящий скрупул должен получить по справедливости – и он свое получит! Никто не останется безнаказанным, а уж космококковые испражнения Северной Америки – и подавно.

Когда пришел срок моего отпуска – впервые за три года: ведь я так старался принести пользу компании! – я взял три недели вместо двух и написал книгу о двенадцати маленьких человеках. Я писал без передышки – пять, шесть, семь, а то и восемь тысяч слов в день. Я полагал, что человек, именующий себя писателем, должен выдавать минимум пять тысяч слов в день. Я полагал, что должен сказать все сразу – в одной книге, – после чего развалиться на части. Я не имел ни малейшего понятия о писательском деле. Перепугался до усеру. Но я был полон решимости вытеснить Горацио Элджера из североамериканского сознания. Наверное, это была наихудшая из всех когда-либо написанных книг. Это был колоссальный фолиант, бездарный от корки до корки. Но это была моя первая книга, и я ее полюбил. Если бы у меня водились деньги, как у Жида, я бы издал ее за свой счет. Если бы я имел мужество, как Уитмен, я бы продавал ее вразнос, обходя за домом дом. Все, кому я ее показывал, говорили, что она ужасна. Мне настоятельно рекомендовали отказаться от идеи стать писателем. Я должен, подобно Бальзаку, понять, как я вскоре и понял, что нужно отказать себе во всем и писать, ни на что не отвлекаясь, что нужно только писать, писать и писать, даже если все кому не лень отговаривают тебя от этого, даже если никто в тебя не верит. Возможно, потому и пишут, что никто не верит; возможно, секрет как раз в том и состоит, чтобы заставить их поверить. То, что книга вышла фальшивой, бездарной, никуда не годной, ужасной, как утверждали, – было вполне естественно. Я попытался начать с того, к чему гений приступил бы только в конце. Я хотел сказать последнее слово в начале. Это был сплошной абсурд и патетика. Это был сокрушительной силы удар, но он добавил стали в мой хребет и серы в жилы. По крайней мере, я узнал, что значит крах. Узнал, что значит замахнуться на большое дело. Сегодня, когда я анализирую обстоятельства, сопутствовавшие написанию книги, когда я анализирую тот необъятный материал, который я пытался втиснуть в форму, когда я отдаю себе отчет в том, какую бездну я надеялся одолеть, я поощрительно похлопываю себя по плечу, я вывожу себе «отлично» в квадрате. Я горжусь тем, что мой проигрыш столь ничтожен; осуществи я свой замысел на все сто, меня бы объявили чудовищем. Временами, когда я пролистываю свои записные книжки, когда проглядываю одни лишь имена тех, о ком рассчитывал написать, у меня голова идет кругом. Каждый человек приходил ко мне со своим собственным миром, приходил и сгружал его на мой письменный стол; он ждал, что я подхвачу его и взвалю себе на плечи. У меня не было времени творить собственный мир: я должен был, подобно Атланту, стоять как вкопанный на спине слона, стоящего на черепахе. Задаваться вопросом, на чем стоит черепаха, означало бы повредиться в уме.

Тогда я и думать не смел ни о чем, кроме «фактов». Чтобы подкопаться под факты, я должен был стать художником, но художником не становятся за ночь. Для начала нужно, чтобы тебя уничтожили, чтобы свелись к нулю непримиримые аспекты твоего сознания. Ты должен полностью аннигилировать как человеческое существо, чтобы заново родиться личностью. Ты должен обуглеродиться и минерализироваться, чтобы произрасти из наименьшего знаменателя своего «я». Ты должен излечиться от жалости, чтобы обрести способность чувствовать. Нельзя сотворить новые небо и землю из одних только «фактов». «Фактов» нет – есть один-единственный факт: что человек, каждый человек, где бы он ни был, стоит на своей стезе к посвящению. Одни устремляют стопы по кривому пути, другие – по прямому. Каждый человек творит свою судьбу на собственный лад, каждый сам совершает свое спасение, будучи добрым, щедрым, терпеливым. Пока я горел энтузиазмом, определенные вещи были для меня непостижимы, но теперь многое прояснилось. Возьмем, к примеру, Карнахана, одного из двенадцати маленьких людей, которых я избрал для описания. Он был, что называется, образцовый посыльный. Окончил курс в одном из солидных университетов, был человек глубокого ума и безупречной репутации. Он работал по восемнадцать-двадцать часов в сутки и зарабатывал больше любого посыльного в штате. Клиенты, которых он обслуживал, писали о нем отзывы, вознося его до небес; ему предлагали хорошие должности, но по тем или иным соображениям он от них отказывался. Жил он бережливо, посылая большую часть заработка жене и детям, обитавшим в другом городе. У него было два порока – алкоголь и желание преуспеть. Он мог годами обходиться без спиртного, но стоило ему сделать глоток – и он уходил в запой. Его дважды подбирали пьяным на улице, на Уолл-стрит; однако еще до того, как он пришел ко мне насчет работы, он умудрился послужить ни больше ни меньше чем церковным сторожем в каком-то захолустье. Его оттуда выгнали, так как однажды, упившись вдребезги причастным вином, он всю ночь трезвонил в колокола. Он был правдивым, искренним, честным. Я доверял ему безоговорочно, и мое доверие подтверждалось его послужным списком, каковой был безупречен. При этом он, находясь в здравом уме и трезвой памяти, стрелял в свою жену и ребенка, после чего стрелялся сам. К счастью, все остались живы; все трое лежали в одном госпитале, и все трое поправились. Я навестил его жену – когда его перевели в тюрьму, – чтобы предложить ей помощь. Она наотрез отказалась. Заявила, что он подлейший, безжалостнейший сукин сын, двуногое отродье, и ей не терпится увидеть, как его повесят. Я уговаривал ее два дня, но она была непреклонна. Я ходил в тюрьму и разговаривал с ним через решетку. Оказалось, он уже приобрел популярность у администрации и пользовался особыми привилегиями. Он вовсе не был подавлен. Напротив, энергично готовился наилучшим образом использовать время тюремного заключения, «упражняясь» в торговом деле. Он имел намерение после освобождения стать лучшим торговцем в Америке. Наверное, я бы не ошибся, если бы сказал, что он выглядел счастливым. Он просил о нем не беспокоиться, заверил, что все у него образуется. Сказал, что все относятся к нему уважительно и жаловаться ему не на что. Я ушел от него в некотором изумлении. Отправился на ближайший пляж и решил искупаться. Я на все смотрел другими глазами. Я чуть не забыл, что нужно возвращаться домой, – так поглощен был размышлениями об этом парне. Разве можно сказать, что все, что с ним случилось, не пошло ему на пользу? Глядишь, он выйдет из тюрьмы не то что торговцем, а закоренелым евангелистом. Нельзя предугадать, что с ним станется. И нельзя ему помочь, ибо он творил свою судьбу сам, на свой собственный лад.

Или вот еще один парень, индус по имени Гуптал. Этот был не просто образец примерного поведения – он был святой. Он имел страсть к флейте, на которой играл сам для себя в своей маленькой жалкой лачужке. Однажды его нашли голым, с перерезанным от уха до уха горлом, рядом с ним на кровати лежала его флейта. На похоронах было человек десять женщин, и они обливались над ним горючими слезами, включая жену сторожа, который его и порешил. Я мог бы написать целую книгу об этом юноше, самом кротком, самом беспорочном человеке, какого я когда-либо встречал, который никогда никого не обидел и никогда ничего ни у кого не отнял, но который совершил непоправимейшую ошибку, приехав в Америку сеять мир и любовь.

Или Дэйв Олински, еще один самоотверженный, трудолюбивый посыльный, который ни о чем, кроме работы, не думал. У него была одна слабость, ставшая для него роковой, – он слишком много молол языком. К тому времени, когда судьба свела его со мной, он уже не раз обошел вокруг света, а то, чем он не занимался, зарабатывая на жизнь, не заслуживает внимания. Он знал чуть ли не двенадцать языков и явно гордился своими лингвистическими познаниями. Он принадлежал к той породе людей, сам энтузиазм и безотказность которых были для них гибельны. Он с готовностью помогал всем кому ни попадя, всем разъяснял, как добиться успеха. Он проявлял гораздо больше усердия, чем от него требовалось, – не в меру жаден был до работы. Мне, наверное, следовало бы его предупредить, направляя в ист-сайдскую контору, что ему придется работать в опасном соседстве, но он так старался произвести впечатление человека сведущего и так настаивал именно на этом районе (все из-за своих лингвистических познаний), что я промолчал. Ладно, сказал я себе, ты быстро узнаешь, что почем. Так оно и вышло: едва приступив к работе, он вляпался в историю. Однажды к нему зашел хамоватый еврейский мальчишка из соседнего квартала и попросил бланк. Дэйв сидел за столом. Ему не понравилось, как тот к нему обратился. Он посоветовал ему быть повежливее. На что получил по уху. Отчего язык его стал молоть пуще прежнего, и тогда он получил удар такой силы, что чуть не подавился собственными зубами, а челюсть вообще раскололась натрое. Но он и теперь не понял, что пора заткнуть хайло. Как набитый дурак, что вполне соответствовало действительности, он поплелся в полицейский участок подавать жалобу. Неделю спустя, пока он дремал на скамеечке, банда хулиганов ворвалась в контору, и они превратили его в кровавое месиво. Череп у него был так раздолбан, что мозги напоминали недожаренный омлет. Для полного счастья они раскурочили и опустошили сейф. Дэйв умер по дороге в больницу. В носке у него нашли пятьсот долларов… Еще был Клаузен с женой Леной. Они явились вместе, когда он пришел наниматься на службу. У Лены на руках был грудной младенец, а двоих постарше он сам вел за руки. Ко мне их направили в каком-то агентстве содействия безработным. Я взял его ночным посыльным, чтобы обеспечить ему фиксированное жалованье. Через несколько дней я получил от него письмо, идиотское письмо, в котором он просил не сердиться на него за то, что он не явился на службу, так как ему нужно было доложиться своему тюремному надзирателю. Потом следующее письмо, извещавшее о том, что его жена отказывается с ним спать, потому что не хочет больше иметь детей, так что не буду ли я любезен навестить их и уговорить его жену лечь с ним в постель. Я пришел к ним домой – в один из подвалов итальянского квартала. Там у них был целый сумасшедший дом. Лена снова беременна: примерно на седьмом месяце и на грани помешательства. Она приспособилась спать на крыше, так как в подвале слишком жарко, и еще она больше не хотела, чтобы он к ней прикасался. Когда я сказал, что теперь это уже не важно, она только взглянула на меня и осклабилась. Клаузен был на войне, и, наверное, это он от газа стал слегка пришибленным, – во всяком случае, рот у него вечно был в пене. Он заявил, что размозжит ей башку, если она не выкинет из головы эту крышу. Намекнул, что на крыше она спит, чтобы крутить там шуры-муры с ютившимся на чердаке угольщиком. На это Лена вновь улыбнулась своей безрадостной жабьей улыбкой. Клаузен вышел из терпения и дал ей пинка. Она гордо вышла вместе со всем своим выводком. Вдогонку он прокричал, чтобы она катилась в тартарары. Потом открыл ящик и вытащил оттуда здоровенный кольт. Мало ли – вдруг пригодится, пояснил он. Еще он показал мне несколько ножей и что-то вроде дубинки собственного изготовления. Потом расплакался. Сказал, что жена над ним издевается. Сказал, что ему надоело вкалывать ради нее, потому что она спит со всем кварталом. И дети у нее не от него, потому что он при всем желании не способен сделать ребенка. На следующий же день, пока Лена ходила на рынок, он затащил детей на крышу и вышиб им мозги той самой дубинкой, что мне показывал. После чего сам сиганул с крыши вниз головой. Когда Лена вернулась и увидела, что произошло, она лишилась рассудка. Пришлось надеть на нее смирительную рубашку и вызвать карету «скорой помощи»… Был штрейкбрехер Шульдиг, двадцать лет отбывавший наказание за преступление, которого не совершал. Его избили до полусмерти, прежде чем он сознался; потом одиночная камера, недоедание, пытки, извращения, наркотики. Когда его наконец выпустили, это был уже не человек. Как-то вечером он поведал мне о последних тридцати днях, проведенных в тюрьме в агонии ожидания освобождения. Я никогда не слышал ничего подобного; я и не подозревал, что человеческое существо способно вынести такие муки. На свободе он был преследуем страхом, что его принудят совершить преступление и опять упекут за решетку. Он жаловался, что за ним следят, шпионят, постоянно держат на мушке. Говорил, что «они» провоцируют его совершить то, на что он не способен. «Они» – это ищейки, что висят у него на хвосте, которых подкупили, чтобы они помогли его посадить. По ночам, когда он спит, они нашептывают ему на ухо. Он бессилен против них, потому что его загипнотизировали. Иногда ему под подушку подкладывают наркотики, а в придачу – револьвер или нож. Они хотят, чтобы он убил какое-нибудь невинное существо, чтобы на этот раз получить все основания выдвинуть против него серьезное обвинение. Ему становилось все хуже и хуже. Как-то ночью, прошатавшись несколько часов по улицам с пачкой телеграмм в кармане, он подошел к полицейскому и попросил взять себя под стражу. Он не мог вспомнить ни своего имени, ни адреса, ни даже места работы. Он сделался абсолютно невменяемым. «Я невиновен… Я невиновен», – твердил он без умолку. И снова к нему применили допрос третьей степени. После очередной пытки он вдруг как с копыт сорвался. «Я все скажу… Я все скажу!» – заорал он благим матом и пошел наматывать на всю катушку. Преступление за преступлением. Это продолжалось часа три. Внезапно, в разгар своей душераздирающей исповеди, он вдруг умолк, озираясь по сторонам, как человек, которого неожиданно разбудили, затем, с быстротой и энергией, на какие способен лишь сумасшедший, одним прыжком метнулся через комнату и со всего маху впилился лбом в каменную стену… Эти происшествия я описываю кратко и торопливо, по мере того как они вспыхивают у меня в мозгу; моя память хранит тысячи подобных сюжетов, мириады лиц, жестов, историй, исповедей, и все они переплетаются и перемежаются подобно изумительному вращающемуся фасаду какого-нибудь индуистского храма, сооруженного не из камня, но из опыта человеческой плоти, – здания исполинской мечты, целиком воздвигнутого из реальности, но реальности не как таковой, а как сосуда, скрывающего в себе тайну человеческого бытия. Память уносит меня в клинику, куда, по неведению и из добрых побуждений, я поместил для лечения кое-кого из юнцов. Чтобы передать дух этого заведения, я не могу подобрать более выразительного образа, чем полотно Иеронима Босха, где в качестве гонителя безумия представлен чародей, похожий на дантиста, удаляющего живой нерв. Вся несостоятельность и знахарство наших ученых-практиков достигла апофеоза в лице изощренного садиста, управляющего этой клиникой в полном соответствии с законом и при его попустительстве. Он был вылитый Калигари, не хватало только дурацкого колпака. Делая вид, будто разбирается в деятельности желез внутренней секреции, облеченный полномочиями средневекового монарха, не замечая, какую боль он причиняет, пренебрегая всем, кроме собственных медицинских познаний, он приступал к работе с организмом человека, как сантехник приступает к починке подземных коммуникаций. Кроме ядов, которые он впрыскивал в кровь пациентов, этот изверг прибегал и к помощи своих кулаков или коленей – смотря по ситуации. Во всех случаях диагноз был один – «реактивное состояние». Если жертва впадала в летаргический сон, он кричал, хлестал ее по лицу, щипал, колотил, пинал. Если жертва, наоборот, была слишком активна, он использовал те же методы, но с большей изощренностью. Ему все равно было, что чувствовал его подопечный; любое реактивное состояние, которого ему удавалось добиться, было простым выявлением и проявлением законов, регулирующих деятельность желез внутренней секреции. Цель его лечения – сделать подопечного пригодным для общества. Но не важно, сколь энергично он работал, не важно, добивался он успеха или не добивался, общество производило все больше и больше отбросов. Иные из этих никчемных существ оказывались до того социально неприспособленными, что когда для проверки пресловутой реакции он давал им ощутимую оплеуху, то получал в ответ либо аперкот, либо ногой по яйцам. Что верно, то верно: большинство его подопечных были именно теми, кем числились в истории болезни, – потенциальными уголовниками. Весь континент катился по наклонной плоскости – и теперь еще катится, – так что не только железы нуждаются в регуляции, но и шарикоподшипники, и арматура, скелетный состав, головной мозг, мозжечок, копчик, гортань, поджелудочная железа, печень, верхний кишечник и нижний кишечник, сердце, почки, яичники, матка, фаллопиевы трубы и черт-знает-что-еще, вместе взятое. Вся страна неуправляема, брутальна, взрывоопасна, одержима. Это носится в воздухе, это в климате, в ультраграндиозном ландшафте, в полегших каменных джунглях, в стремительных реках, прорывающихся сквозь скалистые ущелья, в выше средних расстояниях, в высокогорных безводных пустынях, в сверхобильных урожаях, в исполинских плодах, в смеси донкихотских кровей, в нагромождении культов, сект, вероисповеданий, в противостоянии законов и языков, в противоречивости принципов, темпераментов, потребностей, запросов. Континент нашпигован погребенным насилием, костями допотопных чудовищ и вымерших человеческих рас, тайнами, окутанными мраком. Атмосфера бывает временами так накалена, что душа исторгается из тела и впадает в амок. Подобно тому, как разверзаются хляби небесные и разбушевавшаяся стихия все крушит на своем пути, – или наоборот. Весь континент – это огромный вулкан, кратер которого до поры до времени сокрыт непрерывно изменяющейся панорамой, сотканной на треть из мечты, на треть из страха, на треть из отчаяния. От Аляски до Юкатана картина одна и та же. Натура властвует, Натура побеждает. Везде один и тот же основополагающий побудительный мотив к умерщвлению, опустошению, грабежам. Снаружи это прекрасные, открытые люди – здоровые, жизнерадостные, отважные. Изнутри же они начинены червями. Крошечная искра – и они взорвутся.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?