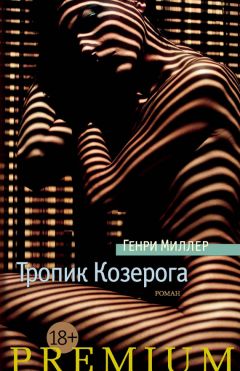

Текст книги "Тропик Козерога"

Автор книги: Генри Миллер

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Я пространно объясняю ему, что О’Рурк – один из тех людей (а таких на свете раз-два и обчелся), которые предпочитают по мере сил не причинять вреда ближнему. Мол, детективный инстинкт О’Рурка проявляется лишь в том, что ему просто нравится знать, что творится вокруг: человеческий материал распределяется по полочкам у него в голове и непрерывно там обрабатывается, подобно тому как расположение укреплений противника закрепляется в умах полководцев. Все думают, что О’Рурк только и делает, что высматривает и вынюхивает и будто бы получает особое наслаждение, выполняя свою грязную работу на благо компании. Но это не так. О’Рурк – прирожденный исследователь человеческой природы. Он без труда распутывает самые сложные дела – благодаря, конечно, своему особенному взгляду на мир. Но давай о тебе… Я нисколько не сомневаюсь, что он все про тебя знает. Честно скажу, я его не расспрашивал, но у меня сложилось такое впечатление, судя по тем вопросам, что он порой задает. Может, он просто тебя запутывает. Вот увидишь, встретит тебя как-нибудь ночью ненароком и предложит где-нибудь притормозить, чтобы заморить червячка с ним за компанию. И вдруг спросит ни с того ни с сего: «Помнишь, Керли, ты работал в конторе „Армии спасения“ и как раз тогда там уволили одного мелкого служащего из евреев – за то, что он взломал сейф и тряхнул кассу? По-моему, в тот вечер ты работал сверхурочно, так ведь? Любопытный, понимаешь, случай. Тогда ведь так и не выяснилось, он это украл деньги или кто другой. Его, разумеется, уволили – за халатность, но мы не можем утверждать наверняка, что деньги стащил именно он. Немало мне пришлось поломать голову об этом дельце. Есть у меня кое-какие подозрения насчет того, чья это работа, но я не уверен на все сто…» Тут он, скорее всего, бросит на тебя пытливый взгляд и быстро сменит тему. Потом скорее всего поведает тебе коротенькую историйку об одном его знакомом прохвосте, который слишком много о себе думал и всегда выходил сухим из воды. Он будет морочить тебе голову этим прохвостом, пока у тебя не появится такое чувство, будто ты сидишь на раскаленных углях. И тогда тебе очень захочется свинтить, но только ты намылишься, как он вспомнит еще один весьма интересный случай и попросит тебя чуть-чуть подождать, пока он закажет еще один десерт. Так он и будет тянуть свою волынку часа три-четыре без перерыва, не делая открытых выпадов, но и не переставая при этом пристально тебя изучать, и в итоге, когда тебе покажется, что ты свободен, именно в тот момент, когда ты со вздохом облегчения протянешь руку ему на прощание, он припрет тебя к стенке и, задвинув свой тяжелый квадратный башмак между твоих ступней, схватит тебя за лацкан и, насквозь пробуравливая тебя взглядом, скажет тихим проникновенным голосом: «Послушай-ка, голубчик, а не лучше ли тебе выложить все начистоту? Как ты думаешь?» И если тебе взбредет в голову, что он берет тебя на пушку и что ты сможешь изобразить невинность и ретироваться, то ты ошибешься. Потому что, раз уж О’Рурк предлагает тебе выложить все начистоту, то он знает, что делает, и ни за какие коврижки не собьешь его с панталыку. Если до этого дойдет, я посоветовал бы тебе вернуть деньги, все до последнего пенни. Он не будет требовать, чтобы я тебя уволил, не будет грозить тюрьмой – он тихо предложит тебе откладывать понемножку каждую неделю и передавать ему. Кто бы мог поступить мудрее? Скорее всего, он и мне ничего не расскажет. Очень он в таких вещах деликатен, вот увидишь.

– А если, допустим, я скажу ему, что украл деньги, чтобы выручить тебя? Что тогда? – выдает он вдруг и начинает истерически хохотать.

– Вряд ли О’Рурк тебе поверит, – спокойно ответил я. – Конечно, можешь попытаться, если считаешь, что это поможет тебе отмыться. Но я почти уверен, что так ты испортишь все дело. О’Рурк меня знает… он понимает, что я бы тебе этого не позволил.

– Но ведь позволил же!

– Я тебя об этом не просил. Ты поступил так, не поставив меня в известность. А это меняет дело. И потом, как ты докажешь, что я принял от тебя эти деньги? Не покажется ли, что как-то нелепо обвинять меня – того, кто оказывал тебе дружескую поддержку, – в том, что я толкнул тебя на подобное дело? Кто ж тебе поверит? И уж конечно, не О’Рурк. К тому же он тебя пока не подловил. Чего заранее беспокоиться? Ты мог бы начать понемногу возвращать деньги, не дожидаясь, пока он тебя ущучит. Сделай это анонимно.

К тому времени Керли совершенно выдохся. В буфете нашлось немного шнапса – папашина заначка, и я предложил чуть-чуть принять для поддержания духа. За шнапсом меня вдруг осенило, что Макси непременно заглянет в дом Луки с визитом вежливости. Самое время сейчас подкатиться к Макси. Он наверняка будет исполнен слюнявых сантиментов, так что мне не составит труда навешать ему на уши любой занюханной лапши. Скажу ему, что по телефону я позволил себе такой циничный тон, потому что мне все обрыдло, так как я не знал, где раздобыть десять долларов, которые нужны мне позарез. Между делом я, глядишь, уговорюсь с Лотти о свидании. Думая об этом, я заулыбался. Знал бы Лука, какого друга он во мне имел! Самое трудное будет подойти к гробу и с печалью взглянуть на усопшего. Главное не засмеяться!

Я поделился своей идеей с Керли. Он так искренне расхохотался – до слез. Что, кстати, убедило меня в том, что, пожалуй, спокойнее будет оставить Керли внизу, пока я стану входить в соприкосновение. В общем, на том и порешили.

Когда я вошел, все как раз садились за стол; я напустил на себя такой скорбный вид, что дальше некуда. Макси находился среди гостей, и при моем внезапном появлении его чуть кондрашка не хватил. Лотти уже ушла. Это помогло мне сохранить скорбный вид. Я попросил позволения пару минут побыть с Лукой наедине, но Макси настоял на том, чтобы меня сопровождать. Воображаю, каким это было облегчением для остальных: ведь они битый день провожали ко гробу желавших проститься с покойным. К тому же, будучи добропорядочными германцами, они не любили, когда что-то нарушало их застолье. Глядя на Луку все с тем же выражением печали, на которое я употребил все свои способности, я почувствовал, что Макси не сводит с меня пытливого взгляда. Я поднял глаза и улыбнулся ему как ни в чем не бывало, чем явно привел его в полное замешательство. «Слушай, Макси, – начал я, – ты можешь поручиться, что нас никто не слышит?» Судя по его виду, это еще больше озадачило его и огорчило, однако же он утвердительно кивнул. «Тут такое дело, Макси… я пришел сюда специально, чтобы повидаться с тобой… хочу одолжить у тебя пару баксов. Понимаю, наверное, это подло, но представляешь, до какого отчаяния должен был я дойти, чтобы отважиться на такое». Когда я все это выпалил, он с важным видом покачал головой, причем рот его растянулся в большое «О», как будто бы он пытался отпугнуть духов. «Послушай, Макси, – торопливо продолжал я, стараясь говорить тем же печальным и сдавленным голосом, – сейчас не время читать нотации. Если хочешь для меня что-нибудь сделать, ссуди мне лучше десять баксов, прямо сейчас… давай, чтобы никто не заметил, прямо здесь, пока я гляжу на Луку. По телефону я все не то хотел сказать. Ты застал меня в неподходящий момент. Жена рвала на себе волосы. У нас жуткие неприятности, Макси, и я рассчитываю на твою помощь. Хочешь – идем со мной, и я расскажу тебе все по порядку…» Как я и ожидал, со мной Макси пойти не мог. Мыслимое ли дело – покидать их в такой момент… «Ладно, давай пока деньги, – сказал я, тихо свирепея. – Завтра все объясню. Встретимся где-нибудь в центре во время ланча».

– Послушай, Генри, – шепчет Макси, шаря у себя в кармане, смущенный тем, что в такой момент его могут застать с пачкой купюр в руке, – слушай, – продолжает он, – я ничего не имею против того, чтобы дать тебе денег, но неужели ты не мог найти другого способа со мной связаться? Это не из-за Луки… Это… – И тут он заэкал и занукал, не зная, что бы такое сказать.

– Ради бога… – промычал я, все ниже и ниже склоняясь над Лукой, чтобы, если вдруг кто войдет, он бы ни на секунду не заподозрил истинной цели моего прихода, – ради бога, не будем сейчас спорить… давай скорее деньги, и дело с концом… Мне позарез нужно, можешь ты понять?

Макси так конфузился и суетился, что не смог вытащить один банкнот, не вынимая из кармана всей пачки. Благоговейно склонившись над гробом, я отслюнил первый попавшийся банкнот из пачки, высунувшейся из его кармана. Я даже не мог сказать, какого достоинства была купюра: не то один, не то десять долларов. Не переставая ощупывать бумажку, я торопливо сунул ее в карман и выпрямился. Затем взял Макси под руку, и мы вернулись на кухню, где семья поглощала пищу чинно, но с аппетитом. Меня стали уговаривать остаться закусить, но, хотя отказываться было неловко, я все же отказался со всей любезностью, на какую был способен, и давай бог ноги, так как лицо у меня стало судорожно подергиваться от еле сдерживаемого истерического хохота.

Керли ждал меня у фонарного столба на углу. И тут меня прорвало. Я схватил Керли за руку и, потащив его вперед, расхохотался. Я смеялся, как редко смеялся в жизни. Думал, что уже не смогу остановиться. Стоило мне открыть рот, чтобы рассказать о случившемся, как меня одолевал новый приступ. Я даже испугался. Подумал, еще чего доброго, помру со смеху. Только я немного успокоился, как Керли, нарушив томительное молчание, вдруг возьми да спроси: «Ну как, достал?» Это вызвало новый приступ, гораздо более буйный, чем предыдущий. Я был вынужден прислониться к перилам и схватиться за живот. У меня начались жуткие колики, но это были колики удовольствия.

Что окончательно вернуло меня к жизни, так это вид банкнота, который я впопыхах вытянул у Макси из пачки. На банкноте значилось двадцать долларов! Это моментально меня отрезвило. И в то же время слегка взбесило. Сколько еще купюр осталось в кармане у этого кретина! Сколько двадцаток, сколько десяток, сколько пятерок… Если бы он вышел со мной, размечтался я, и если бы я хорошенько рассмотрел пачку, пожалуй, я не стал бы мучиться угрызениями совести, ограбив его. Не знаю, откуда появилось у меня такое чувство, но я был вне себя от бешенства. Самое главное теперь – как можно скорее отделаться от Керли – пятерик, пожалуй, его устроит – и потом слегка кутнуть. Чего мне больше всего хотелось, так это встретить какую-нибудь похабненькую пизденку поблядовитее, без всякого намека на порядочность. Вот только где ж такую найдешь… именно такую? Ладно, избавимся прежде от Керли. Керли, конечно же, надулся. Рассчитывал, что я возьму его с собой. Так смотрит, будто сдались ему эти пять долларов, но, заметив, что я не прочь оставить деньги себе, быстренько прячет их в карман.

Снова ночь, эта бесконечно бесплодная, фригидная, механическая нью-йоркская ночь, и нет в ней ни покоя, ни уединения, ни душевного тепла. Безмерное ледяное одиночество миллиононогой толпы, холодный, ущербный огонь электрической мишуры, ошеломляющая бессмысленность совершенства самки, которая, достигнув совершенства, пересекла границу пола и попала в минус, пошла на красное – в дебет, как электричество, как нейтральная энергия самцов, как безаспектные планеты, как мирные программы, как любовь по радио. С деньгами в кармане, очутившись в средоточии белой нейтральной энергии, бродить в бессмысленности и неоплодотворенности среди великолепия выщелоченных, сияющих белизной улиц, думать вслух, в полном одиночестве, на грани безумия, быть причастным городу, великому городу, в каждый данный момент быть причастным величайшему городу мира и никак этого не ощущать – значит самому стать городом, царством мертвого камня, ущербного света, невразумительного движения, неуловимостей и непостижимостей, тайного совершенства всего того, что есть минус. Располагая деньгами, пробираться сквозь ночную толпу, защищенную деньгами, убаюканную деньгами, зачумленную деньгами, толпу, которая сама – деньги, чье дыхание – деньги, и нигде ни единого намека на то, что не есть деньги… деньги, всюду деньги, а их все мало, и опять: нет – денег, мало – денег, меньше – денег, больше – денег, но денег, вечно денег, и, есть у вас деньги или нет у вас денег, в расчет принимаются все те же деньги, и деньги делают деньги, но что заставляет деньги делать деньги?

Снова танцзал, денежный ритм, любовь, заполонившая радио, безликое, бескрылое прикосновение толпы. Отчаяние, пробирающее до самых подметок, безысходность, тоска. На вершине предельного механического совершенства, скучая, колыхаться в танце, пребывать в таком отчаянном одиночестве, растерять все человеческое, оттого что ты человек. Если бы существовала жизнь на Луне, то именно здесь можно было бы получить самое достоверное, самое безрадостное свидетельство оной. Если удаляться от солнца – значит приближаться к обжигающей холодом идиотичности луны, то, стало быть, мы приплыли и жизнь – это не что иное, как холодное лунное свечение отраженного солнца. Вот он, танец обжигающе холодной жизни в пустоте атома, и чем энергичнее мы танцуем, тем холоднее становится жизнь.

* * *

Вот в этом леденяще бешеном ритме коротких и длинных волн мы и танцуем свой танец в замкнутом пространстве чаши небытия, и каждый сантиметр вожделения переводится в доллары и центы. Мы мечемся от одной преисполненной достоинства самки к другой в поисках хоть какого-нибудь изъяна, но они безукоризненны и неуязвимы в непогрешимом лунном постоянстве. Вот оно – ледяное белое девичество логики любви, кружевная кайма убывающей волны, кромка абсолютного вакуума. И на этой кромке девственной логики совершенства я танцую свой вдохновенный танец белого отчаяния – последний белый мужчина, нажимающий на гашетку чувств и выпускающий последнюю эмоцию, горилла отчаяния, бьющая себя в грудь незапятнанными, затянутыми в белые перчатки лапами. Я горилла, чувствующая, как у нее вырастают крылья, бесноватая горилла в центре глянцевидной пустоты; да и сама ночь разрастается, словно электрическое растение, выбрасывающее раскаленные добела побеги в черный бархат космоса. Я черный космос ночи, растерзанный мучительно пробивающимися побегами, морская звезда, плавающая в застывшей капельке лунной росы. Я микроб новоявленной душевной болезни, уродец, прикрывающийся вразумительной речью, рыдание, погребенное в анналах живой души. Я танцую самый здоровый, самый чудесный танец ангелической гориллы. А вот мои братья и сестры. Они больны и ничуть не похожи на ангелов. Мы танцуем в пустоте чаши небытия. Мы одной плоти, но далеки друг от друга, как звезды.

И тут мне все становится ясно, ясно, что в этой логике нет избавления, ибо город сам есть наивысшая форма безумия и любая и каждая часть его, органическая и неорганическая, – проявление этого самого безумия. Я ощущаю себя смехотворно и скромно великим – не как мегаломаньяк, а как человеческая спора, как мертвая губка жизни, разбухшая от влаги. Больше я не заглядываю в глаза женщине, которую держу в объятиях, – я вплываю в них всем телом и обнаруживаю по ту сторону глазниц область неизведанного, мир будущности, где отсутствует какая бы то ни было логика вообще, где в полной безмятежности зарождаются события, не распадающиеся на день и на ночь, на завтра и на вчера. Око, привыкшее фокусироваться на точках пространства, фокусируется теперь на точках времени; это око путешествует из прошлого в будущее и из будущего в прошлое по собственной воле. Того ока, что было личностным «я», уже не существует. Это – безличностное – око ничего не обнажает и не высвечивает, просто скользит себе вдоль линии горизонта – неутомимый, несведущий странник. Пытаясь вновь обрести свое бренное тело, я вырос в логике, как город, – перстом указующим в анатомии совершенства. Я перерос собственную смерть, духовно просветленный и окрепший. Я распался на бесконечные завтра, на бесконечные вчера, сохраняя целостность лишь на гребне события – как одинокая стена несуществующего дома со множеством окон. Я должен вдребезги разнести эти стены и окна, этот последний оплот утраченного тела, если хочу вновь примкнуть к настоящему. Вот почему я больше не заглядываю в глаза или сквозь глаза, а ловким усилием воли вплываю в них и приступаю к обследованию кривой видимости. Я озираюсь вокруг, как некогда мать, та, что произвела меня на свет, заглядывала в закоулки времени. Я проломил стену, возведенную рождением, и кривая странствия закруглилась, замкнулась и свелась к пупку. Ни формы, ни образа, ни архитектуры – только концентрические полеты беспросветного безумия. Я стрела овеществленной мечты. Я набираю вес, взмывая ввысь. Я схожу на нет, устремляясь к земле.

Так пролетают мгновения – реальные мгновения времени, извлеченного из пространства, мгновения, когда я знаю все, и, зная все, я сжимаюсь под гнетом беззаветной мечты.

В промежутках между этими мгновениями, в интервалах мечты, жизнь с упрямой самонадеянностью берется за восстановление, но эшафот безумной логики города – фундамент не самый надежный. Как личность, как существо из плоти и крови, я ежедневно опускаюсь до того, чтобы строить безжизненный, бескровный город, совершенство которого слагается из суммы всех и всяческих логик плюс смерть мечты. Я восстаю против океанической смерти, в которой моя собственная смерть – лишь капля водяного пара. Чтобы хоть на мельчайшую долю дюйма возвысить мою собственную, отдельно взятую жизнь над этим всепоглощающим морем смерти, я должен обладать верой, превышающей веру Христа, мудростью, превосходящей мудрость величайшего из пророков. Я должен обладать особым даром и терпением, чтобы ясно выразить то, чего не вмещает язык нашего времени, ибо то, что сегодня звучит вразумительно, в действительности напрочь лишено смысла. Мои глаза ни на что не годны, ибо они способны воспринимать лишь знакомые образы. Я должен весь обратиться в один постоянный луч света, движущийся с неимоверной скоростью, ни на миг не останавливаясь, ни на миг не уклоняясь, ни на миг не затухая. Город разрастается, как раковая опухоль, я же должен разрастаться, как солнце. Город все глубже и глубже въедается в минусовое поле, он как ненасытная белая вошь, которая неминуемо лопнет от обжорства. Я готов уморить голодом белую вошь, что пожирает меня. Я готов погибнуть как город, чтобы снова стать человеком. Вот почему я затыкаю уши, смежаю ресницы, смыкаю уста.

Прежде чем снова стать полноценным человеком, я, вероятно, какое-то время просуществую в виде парка, обычного естественного парка, куда люди приходят стряхнуть усталость, скоротать время. И не важно, что они будут говорить, что делать, потому что принесут они одну усталость, скуку, безысходность. Я стану буфером между белой вошью и красным скрупулом. Я стану вентилятором для удаления ядов, скапливающихся от усилий довести до совершенства то, что до совершенства довести невозможно. Я стану законопорядком, какой существует в природе, каким он видится в мечтах. Я стану диким парком среди кошмара совершенства, тихой, безмятежной мечтой в средоточии буйной активности, шальным ударом на белом сукне бильярдного стола логики. Я не сумею ни зарыдать, ни выразить протест, но, храня полное безмолвие, я буду неотлучно находиться там, чтобы принимать и отдавать. Я не пророню ни единого звука, пока не наступит час вновь стать человеком. Я не сделаю ни единой попытки сохранить, ни единой попытки разрушить. Я не произнесу ни единого слова в защиту, ни единого слова в осуждение. Те, кому уже хватит, будут приходить ко мне, чтобы предаваться размышлению и созерцанию, те же, кто алчет большего, так и умрут, как жили: в распущенности, в неприкаянности, в неприятии истины искупления. Если мне скажут: «Ты должен приобщиться к вере», – я промолчу в ответ. Если мне скажут: «Я спешу, меня там ждет одна пизденка», – я промолчу в ответ. И даже если где-то грянет революция, я промолчу в ответ. Пизденка это или революция – за углом всегда что-нибудь ждет, но мать, родившая меня, обогнула многие углы и промолчала в ответ; в конце концов она вывернулась наизнанку, и я стал ответом.

Разумеется, перехода от такой дикой одержимости манией совершенства к дикому парку, наверное, не ожидал никто, ни даже я сам, но в ожидании смертного часа неизмеримо лучше жить в благости и естественном беспорядке. Неизмеримо лучше, в то время как жизнь несется к роковому совершенству, оставаться крохотной частицей живого космоса, травинкой, глотком свежего воздуха, какой-нибудь лужицей. И лучше молча принимать людей и окутывать их теплом, ибо не будет им ответа, пока они охвачены безумным стремлением завернуть за угол.

Сейчас я вспоминаю, как однажды летом, давным-давно тому назад, когда я гостил у своей тети Каролины, мы кидались камнями неподалеку от Адских ворот. Мы с моим кузеном Джином играли в парке и подверглись нападению ватаги мальчишек. Ни Джин, ни я не знали, за кого мы воюем, но дрались мы на совесть. Там, среди нагромождения камней на берегу реки, нам даже пришлось проявить гораздо больше мужества, чем другим мальчишкам, потому что нас держали за маменькиных сынков. Так получилось, что мы убили одного из нападавших. Как только они нас атаковали, мой кузен Джин запустил в заводилу внушительных размеров камнем и попал ему в живот. Я запустил почти в ту же секунду; мой камень угодил мальчугану в висок, и, когда сраженный упал, он так и остался лежать там навечно, даже не пикнув. Спустя несколько минут пришли полицейские и обнаружили, что мальчик мертв. Он был то ли восьми, то ли девяти лет – почти одного возраста с нами. Не знаю, что было бы, если бы нас поймали. Короче, чтобы не возбуждать подозрений, мы поспешили домой, по дороге слегка почистились и причесались. В дом мы вошли почти такими же незапятнанными, какими его и покидали. Тетя Каролина выдала нам по обычному ломтю кислого ржаного хлеба со свежим маслом, посыпанному тоненьким слоем сахара, и мы как ни в чем не бывало уселись за кухонный стол, слушая ее с ангельскими улыбочками. Был необычайно жаркий день, и тетя решила, что нам лучше остаться дома, в просторной передней с зашторенными окнами, и поиграть в шары с нашим младшим другом Джои Кессельбаумом. Джои имел репутацию мальчика застенчивого и забитого, и обычно мы подтрунивали над ним, но в тот день мы с Джином, не сговариваясь, позволили ему выиграть все наши шары. Джои был так счастлив, что, когда стемнело, затащил нас в свой погреб и заставил сестренку подобрать юбки и показать нам, что у нее под ними. Мы с Уизи, так ее звали, помним, что она моментально в меня втюрилась. Я приехал из другой части города, по их представлениям такой далекой, что для них это было почти как из другой страны. Как будто бы им даже казалось, что и выговор у меня какой-то особый. И если прочей шпане полагалось платить за показ, то для нас Уизи задирала юбку от души. Через некоторое время нам пришлось потребовать от нее, чтобы она прекратила делать это для других мальчишек, – мы были в нее влюблены и хотели, чтобы теперь она вела себя, как подобает порядочной леди.

С тех пор как в конце лета мы расстались с моим кузеном, я не видел его лет двадцать, а то и больше. Когда же мы встретились, то что меня поразило в нем до глубины души, так это выражение невинности, которое он на себя напустил, – точь-в-точь как в день достопамятной драки. Когда я заговорил с ним о драке, я еще больше удивился, узнав, что он напрочь забыл, что это именно мы убили мальчика: о смерти мальчика он помнил, но говорил об этом так, будто ни он, ни я не имеем к ней никакого отношения. Когда я упомянул имя Уизи, он никак не мог уразуметь, о ком речь. Неужели не помнишь: соседский погреб… Джои Кессельбаум. Тут по его лицу скользнула слабая улыбка. У него в голове не укладывалось, как это я помню такие вещи. Он уже был женат, стал отцом и работал на фабрике по изготовлению футляров для резных курительных трубок. Он полагал, что весьма странно хранить память о событиях, имевших место в таком далеком прошлом.

Когда в тот вечер я с ним расстался, мне стало ужасно муторно на душе. Как если бы он попытался с корнем вырвать дорогой мне кусок моей жизни, а вместе с ним и себя. Видимо, тропические рыбки, которых он коллекционировал, привлекали его больше, чем наше волшебное прошлое. Что до меня, то я помню все – все, что произошло тем летом, и в особенности тот день, когда мы кидались камнями. Порой действительно вкус большого ломтя кислого ржаного хлеба, что дала мне в тот день его мать, я ощущаю у себя во рту гораздо острее, чем вкус пищи, которую я поглощаю в настоящий момент. И вид маленького бутончика под юбкой у Уизи будоражит едва ли не сильнее, нежели реальное ощущение того, что находится у меня под рукой. Поза, в которой остался лежать мальчик после того, как мы его сразили, – зрелище гораздо, гораздо более впечатляющее, чем вся история мировой войны. И вообще, все то долгое лето представляется мне какой-то идиллией из Артуровых преданий. Порой мне и самому интересно, что же такого особенного в том лете, что так оживляет его в моей памяти. Достаточно лишь на секунду зажмурить глаза, чтобы заново пережить каждый из тех дней. Смерть мальчика положительно не причиняла мне никаких мучений – и недели не прошло, как о ней было забыто. Вид Уизи, с задранной юбкой стоящей в подвальном полумраке, – так это тоже как-то легко улетучилось. Довольно странно, но толстый ломоть ржаного хлеба, что каждый день преподносила мне мать Джина, видимо, обладает большей притягательной силой, нежели любой другой образ того периода. Удивительно все же… безумно удивительно. Быть может, штука в том, что всякий раз, как она протягивала мне ломоть, она делала это с такой нежностью и состраданием, каких я прежде не знавал. Уютная была очень женщина моя тетя Каролина. Лицо ее было помечено оспой, но никакое уродство не способно обезобразить такое доброе, умное лицо. При ее чудовищной полноте голосом она обладала на редкость мягким, на редкость ласковым. Когда тетушка обращалась ко мне, казалось, она выказывает мне гораздо больше внимания, больше расположения, нежели своему родному сыну. Я бы рад был остаться у нее насовсем; будь такое возможно, я именно ее выбрал бы себе в матери. Я отчетливо помню, сколько раздражения у моей матери, когда она приехала нас навестить, вызвало то обстоятельство, что я был в жутком восторге от своей новой жизни. Она даже назвала меня неблагодарным – замечание, которое я запомнил на всю жизнь, потому что тогда я впервые осознал, что быть неблагодарным, пожалуй, и можно, и должно. Если я сейчас закрою глаза и подумаю об этом – о ломте хлеба, я первым делом вспомню, что в тетином доме я никогда не знал, что такое наказание. Пожалуй, если бы я признался тете Каролине, что это я убил мальчика на площадке, рассказал бы, как все случилось, она бы наверняка обняла меня и простила – без малейших колебаний. Возможно, потому мне и дорого так это лето. Лето молчаливого и полного отпущения грехов. Вот и Уизи я не могу забыть. Она была исполнена природной добродетели – влюбленное дитя, ни в чем меня не упрекнувшее. Это первое существо противоположного пола, которое обожало меня за то, что я другой. После Уизи это был уже новый виток. Я был любим, но был и ненавидим за то, что я такой, какой есть. Уизи хоть попробовала понять. Само то, что я приехал из чужих мест, что я говорил на чужом наречии, притягивало ее ко мне. В том, как лучились ее глаза, когда она представляла меня своим маленьким подружкам, было что-то такое, чего я никогда не забуду. Будто пламя любви и восхищения полыхало в ее глазах. Порой, бывало, мы втроем шли к реке и, сидя на берегу, болтали о том о сем, как болтают дети, когда их не видят взрослые. Мы рассуждали тогда – теперь-то я отлично это понимаю – более здраво и проникновенно, чем наши родители. Ради того, чтобы ежедневно выдавать нам по такому толстому куску хлеба, родители наши должны были нести суровое наказание. Самым тяжким наказанием было отчуждение. Ибо с каждым куском, который они нам скармливали, мы становились по отношению к ним не только более равнодушными, но все более и более высокомерными. В нашей неблагодарности состоял залог нашей силы и красоты. Коль скоро мы не испытывали перед ними благоговения, то мы оставались невиновными, какое бы преступление ни совершили. Мальчик, что свалился замертво у меня на глазах и недвижно лежал, не издавая ни единого звука, ни стона, сам акт убийства этого мальчика представляется чуть ли не честным, здоровым поступком. Борьба же за пропитание, с другой стороны, представляется делом глупым и унизительным, и, когда мы находились в обществе наших родителей, мы чувствовали, как нечисты они перед нами. А уж этого мы никак не могли им простить. Тот послеполуденный ломоть хлеба потому и казался нам восхитительным, что он был незаслуженным. Так сладок хлеб не будет уже никогда. Никогда уже не будут так нас потчевать. В день убийства хлеб казался даже слаще обычного. У него был легкий привкус ужаса, которого с тех пор всегда недоставало. И получили мы его от тети Каролины вместе с полным, хотя и молчаливым отпущением грехов.

Есть в ржаном хлебе нечто такое, до чего я все пытаюсь докопаться, – что-то смутно восхитительное, пугающее и освобождающее, что-то такое, что ассоциируется с первыми открытиями. Мне вспоминается другой кислый хлеб, который связан с более ранним периодом, когда мы с моим младшим другом Стэнли делали набеги на ледник с целью поживиться. Это был краденый хлеб и, стало быть, куда более чудесный на вкус, чем тот, что преподносился с любовью. Но именно в процессе поглощения ржаного хлеба, когда мы бродили по улице с куском в руке и, жуя, пускались в рассуждения, и возникало нечто вроде откровения. Это было какое-то состояние благости, состояние полного неведения, самоотрицания. Что бы мне в такие минуты ни втолковывали, я оставался как бы непроницаемым и ничуть не тревожился о том, что от полученных мною знаний когда-нибудь ничего не останется. В том-то, наверное, и дело, что это совсем не те знания, как мы их обычно понимаем. Это было почти как приятие истины, впрочем, истины – это слишком уж громко сказано. Немаловажно, что все наши хлебные дискуссии всегда происходили вдали от дома, вдали от родительских глаз: родителей мы боялись, хотя почитать не почитали. Предоставленные самим себе, мы могли фантазировать сколько душе угодно. Факты нас не особенно интересовали: от предмета требовалось одно – чтобы он давал возможность развернуться. Что поражает меня, когда я обращаю взгляд в прошлое, так это как отлично мы понимали друг друга, как легко схватывали главное в характере любого, будь он стар иль млад. Семи лет от роду мы с твердой уверенностью могли сказать, что такой-то парень, например, рано или поздно кончит тюрьмой, что другой будет всю жизнь тянуть лямку, третий вообще останется не у дел, ну и так далее. Наши диагнозы были абсолютно точными, гораздо более точными, нежели, скажем, диагнозы наших родителей или учителей, и уж куда точнее, чем диагнозы так называемых психологов. Альфи Бетча, к примеру, оказался отпетым прохиндеем; Джонни Герхардт попал в исправительный дом; Боб Кунст стал ломовой лошадью. Предсказания безошибочны. Знания, которые нам вдалбливались, лишь способствовали замутнению нашей прозорливости. С того дня, как мы пошли в школу, мы не узнали ничего нового, мало того, нас превратили в тупиц, овеяли дурманом слов и абстракций.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?