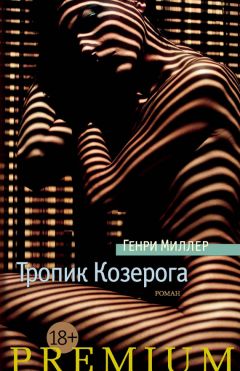

Текст книги "Тропик Козерога"

Автор книги: Генри Миллер

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Видимо, этот взрыв и впрямь привел его в чувство. Он пытался на свой вывернутый еврейский лад убедить меня в том, что любит меня. Для этого ему сначала надо было испохабить вокруг меня все: жену, работу, моих друзей, «черномазую бабищу», как он называл Валеску, ну и так далее. «Сдается мне, когда-нибудь ты станешь великим писателем», – сказал мой спутник. «Но, – добавил он ехидно, – тебе придется лишку пострадать для начала. Я хочу сказать, пострадать по-настоящему, потому что ты еще не знаешь, что это такое. Тебе только кажется, что ты страдал. Для начала ты должен влюбиться. И теперь, эта черномазая бабища… ведь ты же не считаешь на самом деле, что влюблен в нее, верно? Ты когда-нибудь рассматривал как следует ее зад… это я о том, какой он широченный. Пять лет – и она превратится в Тетушку Джемайму. Шикарную вы составите парочку, прогуливаясь по проспекту с вереницей плетущихся в хвосте негритят. Боже ж мой, да я бы скорее допустил, что ты женишься на евреечке. Конечно, не стоит ее переоценивать, но она была бы тебе под стать. Хорошо бы тебе как-то остепениться. Ты разбазариваешь свои силы. Слушай, чего ты якшаешься со всякой шушерой? Похоже, у тебя талант притягивать к себе всякое отребье. Почему бы тебе не заняться чем-нибудь полезным? И работа эта не по тебе – ты мог бы стать большим человеком где-нибудь в другом месте. Ну, там, лейбористским лидером… не знаю уж, кем точно. Но для начала ты должен избавиться от своей жены – этого кувшинного рыла. Фух! посмотришь на нее, так прямо с души воротит. В голове не укладывается, как такой тип, как ты, мог жениться на этой сучке. Да кто она вообще такая? Подумаешь, пара перегретых яичников! Слушай, я все про тебя понял: просто у тебя один секс на уме. Нет, я не хочу сказать, что так уж совсем. У тебя есть голова, есть страсть, энтузиазм… но, похоже, тебе до фени все, что ты делаешь, все, что с тобой происходит. Не будь ты таким блудливым романтиком, я б готов был поклясться, что ты еврей. Со мной не так – мне вообще ничего не светит. А в тебе что-то есть, только ты чертовски ленив, чтобы выплеснуть это наружу. Знаешь, когда я порой тебя слушаю, я говорю себе: хоть бы этот болван положил все это на бумагу! А что, ты мог бы написать такую книгу, что сам Драйзер снял бы перед тобой шляпу. Ты не похож на других американцев, которых я знаю; во всяком случае, у тебя с ними ничего общего, и это чертовски здорово. Ты, конечно, тоже слегка того, – надеюсь, ты и сам понимаешь. Но в хорошем смысле. Слушай, еще совсем недавно, если бы кто-нибудь посмел разговаривать со мной в таком духе, я бы его убил. Пожалуй, я стал еще лучше к тебе относиться, потому что ты не пытался выражать мне сочувствие. Не хватало еще мне сочувствия с твоей стороны. Если бы сегодня вечером ты произнес хоть одно лживое слово, я бы точно свихнулся. Уверяю тебя. Я был на пределе. Когда ты завел о генерале Иволгине, мне на какое-то мгновение показалось, что со мной все кончено. Я же говорю, в тебе что-то есть… что-то от лукавого! Так что теперь ты меня послушай… Если в ближайшем будущем ты не разберешься с самим собой, то еще немного – и ты сбрендишь. Тебя что-то гнетет. Не знаю, что это, но у меня глаз наметан. Я знаю тебя от и до. Тебя действительно что-то гложет – только это не жена, не работа и даже не эта черномазая бабища, в которую ты якобы влюблен. Порой мне кажется, что ты родился не в свое время. Видишь ли, я не хочу, чтобы ты вообразил, что я делаю из тебя кумира, но есть нечто такое, о чем бы я сказал… имей ты чуть больше доверия к самому себе, ты мог бы стать величайшим человеком современности. И не обязательно писателем. Ты, может, стал бы вторым Иисусом Христом, почем знать. Не смейся – я серьезно. Ты не имеешь ни малейшего представления о своих истинных возможностях… ты абсолютно слеп ко всему, кроме собственных прихотей. Ты не знаешь, чего хочешь. Не знаешь, потому что никогда не перестаешь думать. Ты позволяешь людям себя использовать. Ты идиот, чертова кукла. Имей я хоть десятую долю того, что есть в тебе, я мог бы поставить на уши весь мир. Скажешь, это бред, а? Ладно, слушай сюда… Я сроду не чувствовал себя более здоровым, чем сейчас. Когда я пришел к тебе сегодня вечером, мне казалось, что я готов наложить на себя руки. Не велика разница, сделал бы я это или нет. Но так или иначе, теперь я не вижу в этом острой необходимости. Этим ее не вернешь. Таким уж я уродился несчастным. Беда, видно, всюду ходит за мной по пятам. Но я все же не хочу отдавать концы. Хочу сначала сделать что-нибудь доброе в жизни. Наверное, это звучит глупо, но мне правда хотелось бы что-то сделать для других…»

Он вдруг осекся и снова уставился на меня с той странной улыбкой. Это был взгляд безнадежного еврея, в ком, как и во всей его расе, жизненный инстинкт был таким стойким, что, даже когда уже абсолютно не на что было надеяться, у него не хватало духу убить себя. Такая безнадежность была мне совершенно чужда. Про себя я подумал: вот бы нам с ним поменяться шкурами! А что, я мог бы убить себя шутки ради! Но что меня окончательно добило, так это то, что его ничуть не порадовали похороны – похороны собственной жены! Бог его знает, похороны всегда были у нас делом весьма печальным, но после ведь там всегда можно было попить-поесть и мало того – услышать пару добрых скабрезных шуток и пару здоровых утробных смешков. Вероятно, по молодости лет я не мог должным образом оценить печальные стороны, хотя достаточно отчетливо видел, как на похоронах голосят и причитают. Правда, я никогда не придавал этому особого значения, потому что после церемонии, на поминках в открытой пивной по соседству с кладбищем, обычно преобладала атмосфера веселой пирушки, невзирая на траурные одеяния, креповые ленты и венки. Мне казалось – еще в детстве, – что там и впрямь пытались установить некую связь с покойным. Было в этом что-то египетское, если вдуматься. Раньше они казались мне просто каким-то стадом лицемеров. Но я ошибался. Это всего лишь тупые, здоровые германцы с присущей им жаждой жизни. Смерть не вписывалась в границы их кругозора, хотя звучит это странно, потому что послушать, о чем они говорят, так можно подумать, она занимает чуть не все их помыслы. Но по-настоящему они все-таки ее не понимали, в отличие, например, от евреев. Они готовы были рассуждать о загробной жизни, но по-настоящему никогда в нее не верили. И если бы кто-то зачах от горя, к нему бы стали относиться с опаской, как к умалишенному. Должны же быть пределы печали, равно как и пределы радости, – такое сложилось у меня о них впечатление. И в экстремальных точках у них всегда стоял желудок, который должно было набивать – лимбургерами, пивом, кюммелем, индюшачьими ножками, если они водились. За пивом слезы их высыхали, как у детей. И в следующий миг они уже смеялись, смеялись над каким-нибудь курьезом в характере покойного. Даже то, как они употребляли прошедшее время, несколько меня озадачивало. Спустя час после погребения об усопшем говорили: «У него было такое большое сердце», – будто почившего вот уже тысячу лет как нет в живых, будто это историческая личность или герой «Песни о нибелунгах». Главное, что он умер – окончательно и бесповоротно, и, стало быть, они, живущие, отрезаны от него раз и навсегда, а сегодня, как, впрочем, и завтра, им предстоит жить, белью – стираться, обеду – вариться, а придет черед провожать в последний путь следующего – и гроб заказывать, и дрязги из-за завещания разводить, но все это потянется в повседневной рутине, и грех будет, улучив минутку, предаться горю и печали, поелику Господь, если Он есть, так велел, и нам, смертным, нечего сказать по этому поводу. Выходить за пределы дозволенной радости или горя – порочно. Угроза помешательства – тяжкий грех. Они обладали колоссальным животным чувством слаженности, лишь чудом уловимым, когда оно истинно животное, и наводящим ужас, если осознаешь, что это не более чем тупая германская заторможенность, тупая бесчувственность. И все же я предпочитал эти одушевленные желудки гидроголовой скорби еврея. В глубине души я не мог жалеть Кронского, иначе мне бы пришлось жалеть все его племя вкупе. Смерть его жены – это всего лишь пунктик, пустяк в истории всех его бедствий. Как он сам сказал, он родился несчастным. Он родился, чтобы удостовериться, что все идет прахом, потому что уже на протяжении пяти тысячелетий все идет прахом в крови его соплеменников. Как они явились в мир с выражением безысходности на поникших лицах, так его и покинут. Они оставляли после себя дурной запах – яд, блевотину скорби. Они пытались очистить мир от вони, но это была та самая вонь, что они же и занесли в мир. Обо всем этом я размышлял, пока его слушал. У меня было так хорошо на душе, что, когда мы расстались, я, свернув в переулок, начал насвистывать и мурлыкать себе под нос. Меня одолела дикая жажда. «Не сумлевайся, дружишше, – гыварю я себе с чистейшим ирландским прынонсом, – была ба глотка, а глыток ныйдется!» И только я это вымолвил, как уперся лбом в скворечник в стене и заказал большую кружку пива и толстый гамбургер с кучей лука. Выпил вторую кружицу и вдогонку еще на зубок бренди. «Раз уж у этого жалкого хмыря не хватило ума отпраздновать похороны собственной жены, – подумал я в присущей мне беспардонной манере, – то я сам за него отпраздную». И чем больше я об этом размышлял, тем счастливее себя чувствовал, а если какая-то толика печали и зависти все же затесались, то единственно по причине того, что я не мог поменяться местами с ней – дохлой, горемычной еврейской душонкой; ибо смерть была чем-то абсолютно недоступным пониманию и разумению распиздяя вроде меня и жаль было разбазаривать ее на таких, как они, знавших о ней все и совершенно в ней не нуждавшихся. Я до такого остервенения упился идеей смерти, что в пьяном угаре стал заплетающимся языком молить Всевышнего убить меня той же ночью: убей меня, Господи, и дай мне понять, что за всем этим кроется. Изо всех своих вонючих силенок пыжился я вообразить, каково это – испустить дух, но у меня так ничего и не вышло. Самое большее, чего я смог добиться, – это имитировать предсмертный хрип, но за этим делом я едва не задохся, и потом я до такого безобразия перетрухал, что чуть не наложил в штаны. Тем не менее это была не смерть. Это было всего-навсего удушье. Смерть скорее походила на наше блуждание по парку: двое людей бок о бок бредут в тумане, натыкаясь на кусты и деревья, и между ними – ни слова. Сама по себе смерть была чем-то более легковесным, нежели представление о ней, и все же правомочной и мироносной – величавой, если угодно. Она была не продолжением жизни, а прыжком в неизвестность без какой бы то ни было перспективы возвращения назад – даже в виде пылинки. И это справедливо и прекрасно, сказал я себе, да и почему непременно надо возвращаться? Раз вкусив, вкушаешь вовеки – либо жизнь, либо смерть. Как монетка ни ляжет, то и хорошо, пока не сделаны ставки. Не скрою – жестоко захлебнуться собственной слюной: нет ничего более отвратительного. Но ведь не все же умирают от удушья. Бывает, что отходят и во сне – тихо и безропотно, как овечки. В таких случаях говорят: Господь прибрал. Как бы то ни было, вы перестаете дышать. Да и зачем, черт побери, непременно дышать вечно? Все, что приходится делать бесконечно, неизменно превращается в пытку. Жалкие недочеловеки, мы должны радоваться, что кто-то изобрел для нас выход. Ведь мы не отбрыкиваемся от сна. Треть наших жизней мы прохрапываем, что тебе назюзюкавшиеся крысы. Каково это? Что здесь трагического? Ну а тут, считай, три трети пьяного крысячьего сна. Боже мой, да будь у нас хоть капля соображения, мы бы плясали от радости при мысли об этом! Мы бы все могли умереть завтра в постели без боли, без страданий, только бы нам хватило здравого смысла воспользоваться нашими медицинскими средствами. Мы не желаем умирать – вот в чем наша беда. Вот откуда Бог и вся эта возвышенная дребедень в наших чокнутых мусорных черепушках. Генерал Иволгин! Вот что заставило его раскудахтаться… ну, выдать еще несколько скупых всхлипов. С тем же успехом я мог бы заговорить и о лимбургском сыре. Но генерал Иволгин что-то для него да значил… что-то из ряда вон. Лимбургский сыр – это, пожалуй, чересчур трезво, чересчур банально. Впрочем, все это и так сплошной лимбургский сыр, включая генерала Иволгина, этого горького пьяницу и размазню. Генерал Иволгин восходит к лимбургскому сыру Достоевского, его особой, сугубо личной разновидности. Что предполагает особую марку, особый аромат. Стало быть, любой распознает его по вкусу и запаху. Но генерала Иволгина-то что сделало лимбургским сыром? Да все то же, что и лимбургский сыр сделало лимбургским сыром, а это «х» и, стало быть, непознаваемо. И стало быть, что? Стало быть, ничего… вообще ничего. Амба! Иначе – прыжок в неизвестность, и точка.

Стягивая подштанники, я вдруг вспомнил, о чем говорил мне этот мерзавец. Я осмотрел свой член – выглядел он таким же невинным, как и всегда. «И не говори мне, что у тебя сифон», – сказал я, держа его в руках и слегка подавливая, точно и впрямь рассчитывая увидеть, как из него вытечет капля гноя. Да нет, я не думал, что у меня много шансов подцепить сифон. У меня другая планида. Триппер – да, это запросто. Триппер – дело житейское. Но уж никак не сифон! Я понимал, что он бы не прочь был накаркать мне эту заразу, если б мог, – лишь бы заставить меня узнать, что такое страдание. Но он напрасно надеялся, что я сподоблюсь оказать ему такую услугу. Я родился толстокожим и везучим. Я зевнул. «Что сифон, что не сифон – один черт: все тот же треклятый лимбургский сыр, – подумал я, – если ей приспичит, я урву себе еще кусок – и поминай как звали». Но ей это было явно не надо. Она упорно поворачивалась ко мне спиной. Так что я просто улегся рядом, приставил прибор к ее заднице и посредством ментальной телепатии стал внушать ей желание им воспользоваться. И должно быть, она с божьей помощью приняла мой сигнал, хотя и спала без задних ног, потому что я беспрепятственно проник сквозь тугие створки; к тому же мне не пришлось глядеть ей в лицо, – а оно было дьявольски обворожительно. Я еще подумал, когда напоследок пришпорил ее с посвистом: «Ну что, голубчик, получил свой лимбургский сыр? Можешь теперь отвалиться и дать храпака…»

Похоже, конца не будет этой волынке секса и смерти. На следующий же день мне в контору позвонила жена и сообщила, что ее подругу Арлину только что увезли в клинику для душевнобольных. Они подружились еще в Канаде, в школе при женском монастыре, где вместе изучали музыку и искусство мастурбации. Постепенно я перезнакомился со всем гуртом, включая и сестру Антолину, которая носила бандаж и была, очевидно, верховной жрицей культа Фонанизма. Все они попеременно с ума сходили по сестре Антолине. И Арлина с ее мармеладной рожей была не первой из их шатии-братии, кто угодил в психушку. Я не утверждаю, что именно мастурбация привела их туда, но сам дух обители, бесспорно, этому способствовал. Все они были с гнильцой – уже в зародыше.

К концу дня ко мне заглянул мой старый друг Макгрегор. Он, как всегда, явился в мрачном расположении духа и с порога начал жаловаться на приближение старости, хотя ему едва перевалило за тридцать. Когда я рассказал ему об Арлине, он как будто немного ожил. «Всегда, – говорит, – подозревал, что у нее не все дома». – «А что так?» – «Да вот, – говорит, – как-то ночью попытался ею овладеть, а она закатила жуткую истерику. Дело было не столько в истерике, сколько в том, какую чушь она при этом несла. Заявила, что согрешила перед Святым Духом и поэтому должна жить в воздержании». Вспомнив этот эпизод, он невесело рассмеялся. «Я сказал ей, ладно, мол, не хочешь – не надо… подержи только его в руке. Когда я это сказал, она, похоже, совсем сбрендила. Заявила, что я пытаюсь осквернить ее невинность, – прямо так и сказала, ядрен батон! А сама при этом взяла его в руку и сжала так, что я чуть было концы не отдал. Еще и рыдала всю дорогу. Причем не переставала талдычить о Святом Духе и о своей „невинности“. Я вспомнил, что ты мне однажды говорил, ну и влепил ей оплеуху. Сработало как по волшебству. Разом угомонилась – ровно настолько, чтобы я смог в нее нырнуть, – тут-то и началась самая хохма. Слушай, тебе когда-нибудь приходилось ебать шизанутых баб? Знаешь, в этом что-то есть. Только я наладился, как у нее начался словесный понос. Не могу расписать тебе все в деталях, но она вроде даже и не понимала, что ее ебут. Не знаю, имел ли ты когда-нибудь бабу, которая грызет яблоко, пока ты ее того… в общем, сам понимаешь, как это действует. Но тут было в тысячу раз хуже. У меня даже нервы сдали, так что я стал подумывать, уж не свихнулся ли я сам-то… И теперь вот еще что, хотя ты вряд ли поверишь, но клянусь, это правда. Знаешь, что она выкинула, когда мы кончили? Обняла меня и поблагодарила… Погоди, это еще не все. Потом она вылезла из постели, опустилась на колени и вознесла молитву за спасение моей души. Ей-богу, как сейчас помню. „Прошу, – говорит, – пусть Мак станет добрым христианином“. И что, ты думаешь, я? Лежу себе тихо со сплющенной фитюлькой и внимательно ее слушаю. Причем не могу взять в толк, то ли мне это примерещилось, то ли что. „Прошу, пусть Мак станет добрым христианином!“ Слыханное ли дело!»

– Ты что делаешь сегодня вечером? – добавил он, повеселев.

– Да, в общем-то, ничего, – ответил я.

– Ну тогда идем со мной. Есть у меня одна девуля – могу познакомить… Пола. Я закадрил ее пару дней назад в Роузленде. Она не шизанутая – просто нимфоманка. Хочу посмотреть, как ты будешь с ней танцевать. Вот хохма-то будет… просто поглазеть на тебя. В общем, если у тебя не потечет по ноге, когда она начнет выдрючиваться, считай, что я сукин сын. Давай, прикрывай лавочку. Нечего тут попусту пердеж разводить.

Прежде чем отправиться в Роузленд, нам предстояло убить уйму времени, так что мы заглянули в маленький шалманчик неподалеку от Седьмой авеню. До войны там был французский кабачок; теперь это забегаловка, в которой заправляют двое итальяшек. Возле дверей располагался крохотный барчик, а в глубине – такой же крохотный зальчик с опилковым полом и музыкальным автоматом. По идее мы собирались немного выпить и перекусить. Но это только по идее. Хорошо зная Макгрегора, я, впрочем, вовсе не был уверен, что до Роузленда мы доберемся вместе. Стоит подвернуться какой-нибудь мымре, которая придется ему по вкусу – а для этого не надо ни кожи ни рожи, – он, понятное дело, бросит меня на произвол судьбы, а сам смоется. Единственное, о чем я должен был позаботиться, когда бывал с ним, – это заранее удостовериться, что у него хватит денег расплатиться за выпивку, которую мы заказываем. И разумеется, ни в коем случае не упускать его из виду, пока он не расплатится.

Первые один-два стаканчика погружали его в воспоминания. Воспоминания о пизде, конечно. Его воспоминания всегда сводились к истории, которую он мне как-то поведал и которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Это была история об одном шотландце на смертном одре. В тот самый момент, когда он вот-вот должен был отойти в мир иной, жена его, увидев, что он силится что-то сказать, нежно склонилась к нему и спросила: «Что такое, Джок? Чего тебе нужно?» И тут Джок, собравшись с силами, приподнялся и с последним вздохом испустил: «О-о-о, пизды… пизды… пизды».

Эта тема неизменно звучала у Макгрегора как во вступительном слове, так и в заключительном. Такая уж была у него манера общаться – по пустякам. Лейтмотивом было здоровье, потому что между ебами, так сказать, он изводил себя до опупения, или, вернее, до охуения. Для него было самым обычным делом в конце вечера брякнуть: «Зайди-ка на минутку – хочу тебе хуй показать». Если хуй по двадцать раз на дню вынимать, рассматривать, скоблить и драить, он, естественно, всегда будет распухшим и воспаленным. Мак то и дело бегал к доктору, но доктор находил его орган в полном порядке. А то и просто, чтобы его успокоить, давал ему скляночку с мазью и рекомендовал поменьше пить. Что, в свою очередь, приводило к бесконечным дебатам, потому что он поминутно приставал ко мне: «Если мазь мне помогает, то почему я должен бросить пить?» Или: «Если я вообще перестану пить, думаешь, мне все равно придется пользоваться мазью?» Что бы я ни посоветовал, разумеется, ему в одно ухо влетало, в другое – вылетало. Маку необходимо было изводить себя – не тем, так другим, и пенис явно служил для этого подходящей пищей. То вдруг он начинал мучиться из-за кожи головы. У него, как и у любого нормального человека, была перхоть, и, когда хуй его не беспокоил, он напрочь забывал о нем и начинал переживать из-за кожи головы. Или еще грудная клетка. Стоило ему подумать о своей грудной клетке, как он начинал кашлять. И как еще кашлять! Будто у него чахотка в последней стадии. Когда же он ухлестывал за какой-нибудь юбкой, то становился нервозным и раздражительным, как кот. Победы давались ему нелегко. Но как только он добивался желаемого, женщина переставала его интересовать, и он мучился, не зная, как от нее отделаться. В каждой женщине он обязательно находил какой-нибудь изъян – как правило, какой-нибудь банальный пустячок, но он-то и отбивал у него всякую охоту.

Все это он живописал мне, пока мы сидели в полумраке забегаловки. После второго стаканчика он, по обыкновению, поднялся и пошел в туалет, закинув по пути монету в музыкальный автомат; плясуны пустились в пляс, и он тут же приосанился и, указав на стаканы, бросил: «Закажи по новой!» Вернулся он с видом чрезвычайно самодовольным: то ли оттого, что облегчил мочевой пузырь, то ли прикадрился на выходе к какой-нибудь шкирле, – не знаю. Во всяком случае, сев за стол, он лег на новый галс – весьма глубокомысленно на сей раз и очень спокойно, почти что философски. «Знаешь, Генри, ведь мы стареем. Негоже нам с тобой так бездарно прожигать жизнь. Если мы хотим чего-то добиться, то теперь самое время начинать…» Вот уже который год выслушивал я подобные «силлогизмы» и знал поэтому, чем дело кончится. Это так, маленькое отступление, пока он бесцеремонно разглядывал публику, прикидывая, которая из бимбо покрепче держится на ногах. Когда он разглагольствовал о нашем жалком прозябании, ноги его пританцовывали, а глаза разгорались все ярче и ярче. Разумеется, случилось то же, что всегда, то есть как раз в тот момент, когда он говорил: «Возьми, к примеру, хоть Вудрафа. Ему-то уж точно ничего не светит, потому что он самый настоящий кретин, попрошайка, юродствующий сукин сын…» – стало быть, на этом самом месте, как я уже сказал, произошло следующее: какая-то пьяная корова мимоходом поймала его взгляд, и он мигом прервал свое повествование, бросив ей: «Привет, детка! Почему бы тебе не присоединиться к нам и не выпить за наше здоровье?» Ну а поскольку пьяные телочки вроде этой никогда не пасутся в одиночку – все больше парочками, то она, разумеется, согласилась: «С удовольствием. Не возражаете, если я с подругой?» И Макгрегор с видом самого наигалантнейшего кавалера в мире, понятное дело, воскликнул: «Ну конечно, о чем речь! Как ее зовут?» И затем, повиснув у меня на рукаве, прошептал мне в самое ухо: «Не бросай меня, слышишь? Нальем им по стаканчику и свалим, идет?»

Но за одним стаканчиком, как водится, последовал второй; счет рос чересчур стремительно, и друг мой уже не мог взять в толк, с чего это он должен тратить свои кровные на каких-то двух халявщиц, так что ты, Генри, мотай первым, скажи, что идешь в аптеку, что ли, а я через пару минут следом… только смотри, обязательно меня дождись, не кидай меня, сукин ты сын, как в прошлый раз. Очутившись на воздухе, я, как водится, схватил ноги в руки, и вперед! – посмеиваясь про себя и благословляя судьбу, что так легко от него отделался. С таким количеством спиртного за поясом уже не особенно соображаешь, куда несут тебя ноги. Бродвей сверкал огнями так же умопомрачительно, как и всегда. Толпа текла черной патокой. Валяй, вязни в ней, как муравей, и предоставь ей нести тебя дальше. Все так поступают: одни – по здравом размышлении, другие – по чистой случайности. Весь этот напор и движение, символизирующие действие, успех, нацелены на процветание. Останавливаюсь поглазеть на башмаки, на фасонные рубашки, новомодное осеннее пальто, обручальные кольца по 98 центов штука. Все остальные вливаются в пищевой эмпорий.

Всякий раз, когда в преддверии обеденного часа я вступаю на эту тропу к водопою, меня охватывает лихорадка предвкушения. Лишь несколько кварталов отделяют Таймс-сквер от Пятидесятой улицы, и когда говорят Бродвей, то этим сказано все, что он представляет собой в реальности, а в реальности Бродвей – ничто: так, курятник какой-то, вдобавок еще и вшивый, – но в семь вечера, когда все несутся к кормушке, в воздухе стоит что-то вроде электрического потрескивания и волосы у вас встают дыбом, словно антенны, и, если вы восприимчивы, вы не только улавливаете каждый разряд и вспышку – вам передается некий статистический зуд, эдакое quid pro quo[31]31

Буквально: одно вместо другого; путаница, недоразумение (лат.). Здесь: субститут, заменитель.

[Закрыть] взаимодействующих, всепроникающих эктоплазматических частиц, излучаемых телами, сталкивающимися в пространстве, как звезды, составляющие Млечный Путь; только Млечный – это Радостный Белый путь, вершина мира, не имеющая над собой крыши, и там не угодишь ногой ни в яму, ни в канаву, провалившись в которую можно было бы сказать: «Это ложь». Абсолютная обезличенность Бродвея доводит вас до высшей точки устойчивой социальной горячки, которая гонит вас вперед, как слепую клячу, прядающую горячечными ушами. Все как один напрочь перестают быть самими собой – причем настолько, что тут поневоле становишься воплощением всего человечества, обмениваясь рукопожатиями с тысячей человеческих рук, кулдыча на тысяче разнообразных человеческих языков, проклиная, восхваляя, освистывая, напевая, витийствуя, ораторствуя, жестикулируя, источая мочу, оплодотворяя, подольщаясь, скуля, угождая, совершая сделки, сводничая, задавая кошачьи концерты и так далее и тому подобное. Ты – вся масса людей, живших на земле со времен Моисея, и, плюс ко всему, ты еще и женщина, выбирающая шляпку, птичью клетку или мышеловку. Ты можешь устроить засаду, лежа в витрине, словно четырнадцатикаратовое кольцо, ты можешь ползать по стене здания, словно человекообразная муха, но ничто не остановит шествия – даже зонтики, летящие со скоростью света, или двухпалубный морж, с достоинством вышагивающий по направлению к устричным отмелям. Бродвей, каким я вижу его сейчас и каким наблюдаю уже четверть века, представляет собой наклонную плоскость, какой мыслилась она св. Фоме Аквинскому еще в утробе. Изначально он предназначался исключительно для змей и ящериц, рогатой жабы и розовой цапли, но, когда затонула Непобедимая Испанская Армада, человеческие существа смыло с палубы и они хлынули на континент, образуя в непотребных, постыдных корчах и содроганиях некую пиздообразную расщелину, простирающуюся от бейсбольных батарей на юге до площадок для игры в гольф на севере, пересекающую мертвый, кишащий червями центр острова Манхэттен. Здесь, между Таймс-сквер и Пятидесятой улицей, сосредоточено все, что св. Фома Аквинский забыл включить в свой magnum opus,[32]32

Главный труд (лат.).

[Закрыть] и среди прочего, разумеется, гамбургеры, запонки, пудели, бытовые автоматы, седовласые игроки в шары, ленты для пишущих машинок, апельсиновые палочки, бесплатные сортиры, гигиенические пакеты, таблетки от кашля с привкусом ююбы, бильярдные шары, рубленый лук, крахмальные салфетки, люки, жевательная резинка, апельсиновые коктейли с лимонными палочками, рубчатые шины, магнето, лошадиная мазь, капли от кашля, фенамин и пресловутая кошачья вкрадчивость истерически одаренного кастрата, с болтающимся между ног обрубком шествующего к тележке с газированной водой. Предобеденный дух – смесь пачулей, разогретой смоляной обманки, глазированного электричества, засахаренного пота и припудренной мочи – вгоняет в лихорадку горячечного ожидания. И Христос никогда уже не сойдет на землю, и не явится никакой законодатель, и вовек не переведутся ни воры, ни насильники, ни убийцы, но все же… все же человек еще ждет чего-то – чего-то жутко удивительного и абсурдного: может, заливного омара под майонезом за бесплатно, может, нового изобретения вроде электрического света или телевидения, только более опустошающего, более душераздирающего, – изобретения немыслимого, которое обеспечит всеразлагающий покой и пустоту, но не покой и пустоту смерти, а покой и пустоту жизни, покой и пустоту, о которых мечтали монахи, о которых и по сей день еще мечтают в Гималаях, Тибете, Лахоре, на Алеутских островах, в Полинезии, на Острове Пасхи… покой и пустоту, которые были заветной мечтой человека еще с допотопных времен, с тех времен, когда еще не было написано первое слово; покой и пустоту, которые были мечтой пещерного человека и антропофага, мечтой двуполых и короткохвостых, мечтой тех, что слывут безумцами и не имеют ни малейшей возможности защитить себя, ибо количественно они подавляются теми, кого безумцами не считают. Холодная энергия, заарканенная хитрожопым быдлом, выпускается теперь, как ракеты из стартового пистолета, приводя в движение шестеренки, вращающиеся замысловатым образом, создавая иллюзию силы и скорости: одни преобразуют энергию в свет, другие – в мощность, третьи – в движение; слова, смонтированные из проводов маньяками и подогнанные одно к другому, словно фальшивые зубы, – безупречные, но вызывающие такое же омерзение, что и больные проказой; завораживающее, легкое, скользящее, лишенное смысла движение – по вертикали, по горизонтали, по кругу, от стены к стене и сквозь стены, ради удовольствия, ради выгодной сделки, ради преступления, ради сексуальных восторгов; весь свет, движение, мощь, безлично зачинаемые, порождаемые и распределяемые по всей длине душной пиздообразной расщелины, призваны ослепить и повергнуть ниц дикаря, деревенщину, изгоя, но никто не ослеп, никто не пал ниц; этот – голодный, тот – распутный… все на одно лицо и ни на йоту не отличаются ни от дикаря, ни от деревенщины, ни от изгоя – разве только какой-нибудь ерундой, брик-а-браком, обмылками мыслей и опилками ума. В эту самую пиздообразную расщелину, клюнувшие на приманку, но не ослепленные, до меня вошли миллионы, и один из них – Блэз Сандрар, махнувший впоследствии на Луну, а оттедова – снова на землю, явившись в верховьях Ориноко воплощенным в облике дикого мужлана, зато на сей раз простым, как пуговица, хотя уже неуязвимым, уже не смертным – диковинной плавучей махиной стиха, воспевающего архипелаг бессонницы. Из тех, лихорадочных, мало кто вылупился; среди них я сам – еще в скорлупе, но уже проклюнувшийся и помеченный – в свирепом спокойствии постигаю скуку нескончаемого дрейфа и бездействия. Перед обедом переливы небесного света мягко струятся сквозь надтреснутый серый свод, блуждающие полусферы обсеменяются спорами с голубыми яйцевидными зародышами; они коагулируют и делятся: в одну корзинку омары, в другую – ростки зарождающегося мира, антисептически личного и абсолютного. Из люков, посеревшие от жизни в подземелье, насквозь пропитанные дерьмом, выползают наружу люди будущего мира, и глазированное электричество впивается в них крысиным зубом, едва угаснет день и, словно прохладные, освежающие сумерки канализационных труб, опустится тьма. Подобно обмякшему члену, выскальзывающему из перегретой пизды, я, по-прежнему оставаясь в скорлупе, делаю несколько преждевременных телодвижений в попытке вылупиться, но то ли еще не вполне увял и обмяк, то ли, свободный от спермы, скольжу ad astra,[33]33

К звездам (лат.).

[Закрыть] потому как время обеда еще не пришло и перистальтическое безумие требует одержимости верхнего отдела толстой кишки, подчревной области, пупочной и постшишковидной долей. Сваренные заживо омары плавают во льду, не давая пощады и не моля о пощаде; они недвижны и неправдоподобны в оледенелой скуке смерти, тогда как жизнь, дрейфующая мимо витрины, охвачена мерзостью запустения, безрадостной паршой, она изъедена трупным ядом и студеным стеклом витрины, словно пиратским ножом, отсечена ровно и чисто.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?