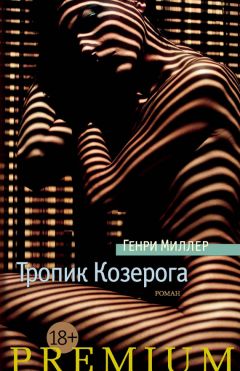

Текст книги "Тропик Козерога"

Автор книги: Генри Миллер

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Жизнь дрейфует мимо витрины… Я такая же частица жизни, как омар, как четырнадцатикаратовое кольцо, как лошадиная мазь, но чрезвычайно сложно установить самый факт, а факт состоит в том, что жизнь есть товар с приложенным товарным чеком, причем то, что я выбираю себе в качестве пищи, гораздо важнее меня, едока, при этом все поедают друг друга, и поедают последовательно, – ведь глагол превыше всего. В процессе еды «хозяин» оскверняется и справедливость на время упраздняется. Блюдо и то, что на нем, посредством хищнической власти кишечного аппарата требует внимания и концентрирует дух, в первую очередь гипнотизируя его, затем медленно заглатывая, затем пережевывая, затем поглощая. Духовная часть существа улетучивается, как пар, не оставляя абсолютно никаких следов, ни признаков в калоотложениях; она исчезает, и исчезает гораздо основательнее, чем точка в пространстве по ходу математических выкладок. Лихорадка, которая может возобновиться завтра, точно так же соотносится с жизнью, как ртуть в термометре соотносится с теплом. Жизнь не станет теплее от лихорадки, а именно это и требовалось доказать, и лихорадка, следовательно, освящает спагетти с фрикадельками. Когда ты жуешь одновременно с тысячами жующих – а каждое жевательное движение есть акт убийства, – ты неизбежно становишься носителем определенного стадного мировосприятия, вследствие которого, выглядывая из окна, ты видишь, что даже и представителей человеческого рода можно за здорово живешь отправлять на убой, калечить, морить голодом, пытать, ибо, пока ты жуешь, самое преимущество сидеть одетым за столом, вытирать рот салфеткой позволяет тебе постичь то, чего так и не смогли постичь мудрейшие из мудрейших, а именно: никакой иной образ жизни невозможен, – тогда как вышеупомянутые мудрецы зачастую пренебрегали столом, одеждой, салфеткой. Стало быть, люди, каждодневно в определенные часы снующие по пиздной расщелине улицы под названием Бродвей в поисках того-то и того-то, имеют целью установить то-то и то-то, что в точности повторяет метод математиков, логиков, физиков, астрономов и иже с ними. Доказательство есть факт, а факт имеет лишь тот смысл, который придан ему теми, кто сей факт устанавливает.

Заглотив фрикадельки, незаметно смахнув на пол бумажную салфетку, слегка рыгнув и не зная, отчего и зачем, я вступаю в двадцатичетырехкаратовое сияние, да еще и в эффектной театральной упаковке. На этот раз я бреду по боковым улочкам, следуя за слепцом с аккордеоном. Время от времени я присаживаюсь на ступеньку и слушаю арию. Слушать музыку в опере – это полный идиотизм; здесь же, на улице, она обретает именно тот умопомрачительный привкус, который придает ей особую пикантность. Женщина, сопровождающая слепца, держит в руках оловянную миску; слепец тоже частица жизни, как и оловянная миска, и музыка Верди, и Метрополитен-Опера-Хаус. Каждое существо и каждая вещь являются частицами жизни, но когда они просто свалены в кучу, это еще не жизнь. «Когда же жизнь, спрашивается, – и почему не теперь?» Слепец бредет дальше, а я остаюсь сидеть на ступеньке. Фрикадельки тухлые, кофе паршивый, масло прогорклое. Все тухлое, паршивое, прогорклое – что ни возьми. Не улица, а вонючий рот; такова и соседняя улица, и следующая, и последующая. На углу слепец останавливается и исполняет «Домой в наши горы». Нащупываю в кармане жевательную резинку. Жую… жую, просто чтобы жевать. Занятие – лучше некуда, если только не надо принимать решение, принять которое невозможно. На ступеньке мне удобно и никто не мешает. Я – частица мира, жизни, что называется; я в ней, и я вне ее.

На ступеньке я в легкой дреме сижу где-то около часа. Прихожу к тем же выводам, что и обычно, когда выдается минутка подумать о своем. Либо мне надо сейчас же двигаться домой и садиться за книгу, либо удариться в бега и начать совершенно новую жизнь. Мысль о книге вселяет в меня ужас: так много накопилось, о чем рассказать, что я не знаю, с чего и как начать. Мысль о том, чтобы удариться в бега и начать все заново, равно пугает: это значит работать как проклятый, чтобы только не протянуть ноги. Человеку моего склада, при условии что мир таков, каков есть, абсолютно не на что надеяться, негде искать спасения. Даже если бы я и правда смог написать ту книгу, какую хочу, ее все равно никто бы не оценил, – слишком уж хорошо я знаю своих соотечественников. Даже если бы я и правда смог начать все заново, толку все равно бы не было, потому что, в сущности, у меня напрочь отсутствует желание трудиться, желание стать полезным членом общества. Сижу и глазею на дом напротив. Он выглядит не просто безобразным и бессмысленным, как, впрочем, и остальные дома на этой улице, – но когда так напряженно в него всматриваешься, он начинает казаться верхом абсурда. Идея соорудить обиталище именно в таком духе поражает меня абсолютной бредовостью. Да и сам город поражает меня как образец величайшей бредовости – все в нем: канализация, линии надземки, бытовые автоматы, газеты, телефоны, полицейские, дверные ручки, ночлежки, рекламные щиты, туалетная бумага – все. С тем же успехом всего этого могло бы и не быть, и не только мы сами ничего бы не потеряли, но и вся вселенная оказалась бы только в выигрыше. Я вглядываюсь в лица людей, трюхающих мимо, пытаясь понять, есть ли среди них хоть один, кто мог бы со мной согласиться. Предположим, схватил бы я одного такого за фалды и задал бы ему один лишь простой вопрос. Предположим, я спросил бы его прямо в лоб: «Почему вы продолжаете жить так, как живете?» Пожалуй, он кликнул бы полицейского. Интересно, разговаривает хоть кто-то из них сам с собой, как это делаю я? Да в своем ли я уме, спрашивается. Единственный вывод, к которому я прихожу, состоит в том, что я другой. А это вам не фунт изюма, что бы вы там ни думали. Генри, говорю я себе, неторопливо поднимаясь со ступеньки, потягиваясь, отряхивая брюки и сплевывая резинку, ты еще молод, Генри, говорю я себе, ты, Генри, желторотый птенец, цыпленок, и если ты позволишь им ухватить себя за яйца, то ты болван, Генри, ибо ты лучше любого из них, только хорошо бы тебе избавиться от ложных представлений о человечности. Генри, мальчик мой, ты должен уразуметь, что имеешь дело с головорезами и людоедами: просто они разодеты, выбриты, напомажены, но все же – головорезы и людоеды. Лучше пойти бы тебе, Генри, заказать себе охлажденного шоколаду, а когда сядешь выпить газировки, разуй глаза и забудь о судьбах человечества, потому что, может, ты еще найдешь себе смазливую цыпочку, и порядочная чистенькая цыпочка промоет тебе шарикоподшипники, и у тебя появится приятный привкус во рту, тогда как заботы о судьбах человечества чреваты перхотью, поносом, вонью изо рта, воспалением мозга. И вот, пока я таким образом расслабляюсь, подходит ко мне какой-то забулдыга и стреляет у меня десятицентовик; я отстегиваю ему для полного счастья четвертак, думая про себя, что, будь у меня чуточку больше здравого смысла, я поимел бы сочную отбивную вместо паршивых фрикаделек, хотя какая теперь разница: все это еда, еда же производит энергию, а энергия – это то, что приводит в движение мир. Отказавшись от охлажденного шоколада, я продолжаю свой путь и вскоре оказываюсь как раз в том месте, куда стремился все это время, то бишь перед окошечком билетной кассы Роузленда. Ну вот, Генри, говорю я себе, если повезет, старина Макгрегор будет уже здесь и перво-наперво выльет на тебя ушат дерьма за то, что ты слинял, а потом ссудит тебе пятерик, и если только ты постараешься не дышать, поднимаясь по лестнице, то, может, увидишь и его нимфоманку, а там и поимеешь сухостой. Входи, Генри, только тихо, и разуй глаза! И я вхожу, согласно инструкции, на цыпочках, сдаю в гардероб шляпу, отливаю для порядка, после чего не спеша спускаюсь назад по лестнице и прицениваюсь к тарифным барышням, разгуливающим в прозрачных шелках, – все напудренные, напомаженные, с виду холеные и манящие, но на деле наверняка адские зануды, да еще небось с мозолями на ногах. В каждую из них, пока я там ошиваюсь, я закидываю воображаемый уд. Заведение кишмя кишит пиздами и хуями, потому-то я и не сомневаюсь, что найду здесь старину Макгрегора. Дивный способ не задумываться о глобальных проблемах. Я опять об этом, потому что в какой-то миг, как раз когда я изучал чью-то смачную попку, у меня начался рецидив. Я снова чуть было не впал в транс. Я, ей-богу, подумал, что, может, мне и правда убраться отсюда, пойти домой и засесть за книгу. Жуткая мысль! Как-то я целый вечер провел, сидя в кресле, ничего не видя и не слыша. Должно быть, я написал толстенный том, прежде чем очнулся. Лучше не рассиживать. Лучше постоянно находиться в движении. А не закатиться ли тебе, Генри, как-нибудь сюда с кучей бабок – просто посмотреть, насколько тебя хватит. Я имею в виду сотню-две баксов – пустить их на ветер, ни в чем себе не отказывая. Вон одна, на вид неприступная, с точеной фигуркой: бьюсь об заклад, она будет ужом виться – только подмажь ее хорошенько. Положим, заламывает она двадцать баксов, а ты ей – «Запросто!» Положим, шепнешь ей: «Слушай, у меня внизу авто… махнем на пару дней в Атлантик-Сити?» Нет у тебя, Генри, авто, нет и двадцати баксов. Не рассиживайся… шевелись.

Стою у перил, огораживающих площадку, и смотрю, как они фланируют. Это вам не безобидное развлечение… это крутой бизнес. В каждом углу танцплощадки таблички с надписью: «Непристойные танцы запрещаются!» Вот и отлично. Не возбраняется размещать таблички по углам площадки. В Помпее, пожалуй, подвесили бы фаллос. А тут мы имеем американский вариант. Разницы никакой. Нельзя мне думать о Помпее, а то я снова засяду писать книгу. Шевелись, Генри. Сосредоточься на музыке. Я по-прежнему изо всех сил пытаюсь представить себе, как хорошо бы я провел время, если бы мог раскошелиться на пачку билетов, но чем больше усилий я прилагаю, тем больше сбиваюсь. В результате я по колени увязаю в лаве, и меня душит газ. Это не та лава, что принесла гибель помпеянам, – это ядовитый газ, предшествующий извержению. Надо же, в каких странных позах застигла их лава, – со спущенными, так сказать, подштанниками. Представляю, какой бы паноптикум получился, если бы вдруг весь Нью-Йорк оказался точно так же застигнут врасплох! Мой друг Макгрегор – стоя перед раковиной и надраивая свой член… Истсайдские абортмахеры – с обагренными кровью руками… монахини – мастурбируя друг дружку лежа в постели… аукционщик – с гонгом в руке… телефонистки – у коммутатора… Дж. П. Морганана – сидя на горшке и безмятежно подтирая жопу… хлыщи с резиновыми шлангами – учиняя допрос третьей степени… стриптизерки – сбрасывая последние штрипки-дрипки…

Стою по колено в лаве, и глаза мои застит сперма; Дж. П. Морганана безмятежно подтирает жопу, в то время как телефонистки корпят у коммутаторов, в то время как хлыщи с резиновыми шлангами практикуются в допросах третьей степени, в то время как старина Макгрегор соскребает микробы со своего члена, умащает его и исследует под микроскопом. Все застигнуты врасплох со спущенными подштанниками, включая стриптизерок, а они не носят ни подштанников, ни усов, ни бороды – лишь мизерные заплаточки для прикрытия своих мизерных подмигивающих пизденок. Сестра Антолина с заворотом кишок лежит, подбоченясь, в монастырской постели в ожидании Воскресения Христова – все ждет жизни без грыжи, без совокупления, без греха, без зла, погрызывая между делом крекеры в виде зверюшек, душистый перец, фантастические оливки, маленькую головку сыра. В Ист-Сайде, Гарлеме, Бронксе, Канарси, Бронвилле еврейские мальчишки открывают и задраивают люки; теряют руки и ноги, вращая мясоперерабатывающий станок; прочищают канализационные трубы, работая за гроши на износ, а попробуй пикни – тут тебе и крышка. Имея в кармане одиннадцать сотенных билетов и ожидающий внизу роллс-ройс, я мог бы окунуться в сказочную истому, закидывая хуй в каждую без исключения, почтительно закрывая глаза на возраст, пол, расовую принадлежность, вероисповедание, национальность, происхождение и образование. Нет спасения человеку вроде меня, ибо я таков, каков есть; равно как и мир таков, каков есть. Мир поделен на три части, из коих две представляют собой спагетти с фрикадельками, а третья – гигантский сифилитический шанкр. Та, неприступная, с точеной фигуркой, – наверняка какая-нибудь холодная индюшечья пизда, эдакая con апопуте,[34]34

Безымянная пизда (фр.).

[Закрыть] оклеенная золотой и серебряной фольгой. За отчаянием и разочарованностью всегда скрывается отсутствие чего-то худшего, а также преимущества скуки. Нет ничего более омерзительного и бесплодного, чем неистовое веселье, застигнутое врасплох щелчком механического ока механической эпохи: жизнь вызревает в черном футляре, и тронутый кислотой негатив воспроизводит сиюминутное изображение того, что есть «ничто». На одном из наиболее удаленных рубежей этого сиюминутного «ничто» возникает мой приятель Макгрегор и пристраивается подле меня; с ним та, о ком он рассказывал, – нимфоманка по имени Пола. У нее непринужденная вихляющая походка и повадки сексуальной двустволки: все ее движения исходят из паха, постоянно пребывающего в равновесии и в любой момент готового дать течь, обвить, засосать, а там, глядишь, и прихлопнуть; при этом глазки делают «зырк-зырк», ножки – «дрыг-дрыг», а все тело трепещет, словно озеро, подернутое рябью. Ну чем не сексуальная галлюцинация, облеченная в плоть и кровь, – морская нимфа, извивающаяся в объятиях маньяка. Я смотрю, как они дюйм за дюймом спазматически перемещаются по площадке; их движения напоминают корчи осьминога, испытывающего половое возбуждение. Музыка мерцает и вспыхивает между извивающимися щупальцами, то каскадом спермы и розовой воды прорываясь наружу, то вновь превращаясь в маслянистую струю – столп, вертикально зависший в воздухе, то вновь сплющиваясь в кусочек мела и оставляя светящейся верхнюю часть ноги, – теперь это зебра, стоящая в бассейне из золотистого зефира, причем одна нога у нее в полоску, а другая – сплошная. Вот снова золотисто-зефирный осьминог с резиновыми конечностями и мягкими копытцами, с обмякшими, завязанными узлом гениталиями. Вот устрицы в пляске святого Вита на морском дне: у одних – сжатие челюстей, у других – несмыкание колен. Музыка спрыснута крысиным ядом, слюной гремучей змеи, зловонием гардений, поллюцией жертвенного яка, мудяным потом выхухоли, слащавой ностальгией прокаженного. Музыка – это диарея, газолиновое озеро, потускневшее от тараканов и затхлой конской мочи. Эти слюнявые заметки начирканы пенистыми извержениями эпилептика, ночным потом прелюбодействующего негра, охолонутого евреем. Вся Америка охвачена тромбонным дурманом, заглушившим надтреснутое ржание гангренозных сирен, выдворенных со своих постов у мыса Лома, у Потакета, у мыса Гаттераса, у Лабрадора, Канарси и в промежуточных пунктах. Осьминог, словно резиновый чертенок, отплясывает спайтендайвилскую румбу inedité.[35]35

Неопубликованную, неизвестную; здесь: непечатную (фр.).

[Закрыть] Нимфа Лаура отплясывает румбу, и ее половые органы отслаиваются и извиваются, как коровий хвост. В тромбоновом брюхе покоится американская душа и пердит оттуда в свое удовольствие. Ничто не пропадает даром – ни один самый ничтожный пердежный плевок. В золотисто-зефирной мечте о счастье, в пляске перебродившей мочи и газолина осьминожьим галопом мчится во весь опор великая душа американского континента: шлюзы спущены, мотор наяривает, как динамо-машина. Великая динамическая душа, застигнутая щелчком фотографического ока в самый разгар течки, – бесстрастная, как рыба, скользкая, как слизь, душа толпы, безумствующей в расосмесительном действе, разыгрывающемся на морском дне, душа толпы, осовелой от желания, изнывающей от похоти. Пляска дикого шабаша, пляска дыни-канталупы, гниющей в помойном ведре, пляска свежих зеленых соплей и вязкой мази для натирания деликатных органов. Пляска бытовых автоматов с их изобретателями. Пляска револьвера со стреляющими из него слизняками. Пляска дубинки с хуями, способными измочалить чьи-то мозги до полипообразной массы. Пляска мира магнето, искры, не возжигающей пламени, пляска на граммофонном диске наперегонки с долларом в искалеченных и мертвых джунглях под тихое урчание идеального механизма. Субботняя ночь, шабаш душевной пустоты; и каждая блоха – это функциональная единица в Виттовой пляске, пригрезившейся кольчатому червю. Нимфа Лаура угрожающе потрясает своей пиздой, то выпячивая, то подбирая зад, ее свежие розовые губки обнажают ряд клацающих, как шарикоподшипники, зубов. Дюйм за дюймом, миллиметр за миллиметром протискивают они совокупляющийся труп все ближе и ближе. И тут – хлоп! Как поворотом выключателя, музыка внезапно обрывается, и танцующие, пятясь, разъединяя руки и ноги, отделяются друг от друга, словно чаинки, оседающие на дно чашки. Теперь атмосфера накаляется от разговоров – шипит, как рыба на сковородке. Выхлопы опустошенной души уносятся ввысь, словно мартышечий гомон в ветвях у верхушек деревьев. Воздух, раскаленный от разговоров, улетучивается сквозь вентиляторы и во сне возвращается назад по рифленым дымоходам и дымовым трубам – легкий, как антилопа, полосатый, как зебра, то неподвижный, как моллюск, то буйный, как пламя. Нимфа Лаура холодна, как статуя с изъеденными половыми органами и музыкально встрепанными волосами. Приоткрыв безгласные уста, стоит Лаура между сном и явью, и слова ее цветочной пыльцой тают в тумане. Такси уносит Лауру Петрарки; каждое слово накручивается на счетчик, затем выхолащивается и превращается в ярлык. Лаура-василиск, вся из асбеста, с набитым жвачкой ртом подступает к огненному столпу. «Шикарно!» – готово сорваться с ее губ. Тяжелых, вытянутых в трубочку губ морской раковины. Уста Лауры, уста утраченной уранической любви. Все уплывает во мрак сквозь косой туман. Последний возглас раковинообразных губ затихает у Лабрадорского побережья, уносится грязным течением к востоку, слабея в йодных парах на пути к звездам. Заблудшая Лаура, последняя петрарковская, медленно расплывается между сном и явью. Нет, не сумрачен мир, а недостаточно похотлив – легкий бамбуковый сон свернувшейся калачиком невинности. И все это – в черном бешеном небытии пустоты отсутствия – оставляет удручающее чувство всепоглощающего уныния, мало чем отличающегося от отчаяния в его наивысшей точке, а отчаяние – это не более чем вздорная юношеская блажь об упоительной схватке между жизнью и смертью. Из этого вывернутого наизнанку конуса экстаза жизнь вновь воспарит в прозаическом величии небоскреба и вытащит за волосы меня – завшивевшего от возгласов досужей радости ожившего зародыша грядущей прихоти смерти, затаившейся в ожидании гниения и разложения.

* * *

Воскресным утром я просыпаюсь от телефонного звонка. Звонит мой друг Макси Шнадиг и сообщает о смерти нашего приятеля Луки Рэлстона. Макси задал тон неподдельной печали, а мне это как серпом по яйцам. Говорит, Лука был мировой парень. На мой взгляд, это тоже звучит фальшиво, потому что пока с Лукой было все в порядке, он был так – ни рыба ни мясо и уж никак не то, что называется «мировой парень». Лука был прирожденной посредственностью, а когда я узнал его поближе, помимо всего прочего оказался жутким занудой. Я не преминул сказать об этом Макси по телефону, но по тому, как он отреагировал, я понял, что ему это не по нутру. Он заметил, что Лука всегда относился ко мне по-дружески. Это было вполне справедливо, но не вполне достаточно. По правде говоря, я искренне обрадовался, что Лука дал дуба в такой удачный момент, – значит, я мог забыть о тех ста пятидесяти долларах, что я ему задолжал. Я и правда почувствовал себя счастливым, когда повесил трубку. Для меня было огромным облегчением, что не придется платить этот долг. Что касается кончины Луки, то она меня ничуть не огорчила. Напротив, теперь у меня появился предлог наведаться к его сестре Лотти, с которой я давно хотел переспать, но все как-то не получалось. Я уже представил себе, как захожу к ним в середине дня и выражаю сестрице свои соболезнования. Муж ее наверняка на службе, так что ничто не помешает. Представил, как я ее обнимаю и утешаю: что может быть лучше, как овладеть женщиной в минуту горя? Представил, как она распахивает глаза – а у нее дивные серые глазищи, – когда я увлекаю ее на ложе. Она из тех женщин, что дают себя ебать, делая при этом вид, что увлечены беседой о музыке или еще о чем. Ее не занимала обнаженная реальность, голые, так сказать, факты. В то же время ей хватало присутствия духа сунуть под себя полотенце, чтобы не запачкать постель. Я видел ее насквозь. Я знал, что сейчас самый благоприятный момент к ней подъехать, сейчас, пока она слегка взбудоражена смертью своего драгоценного братца, которого она, кстати, не очень-то жаловала. К несчастью, был воскресный день, так что муж, скорее всего, дома. Я снова забрался в постель и лежал, размышляя поначалу о Луке и обо всем, что он для меня сделал, а потом и о ней, о Лотти. Ее полное имя – Лотти Сомерс; оно всегда казалось мне красивым. И подходило ей как нельзя лучше. Лука был неуклюж, как кочерга, лицом – череп, обтянутый кожей, и такой безгрешный, что просто слов нет. Она была полной его противоположностью – пухленькая, кругленькая, с елейным голоском, говорила, манерно растягивая слова, двигалась с ленивой томностью и очаровательно играла глазками. Трудно было принять их за брата и сестру. Я так распалился, думая о ней, что попробовал взять на абордаж собственную жену. Но эта чумичка со своим пуританским комплексом состроила такую мину, будто я предложил ей что-то ужасное. Лука ей нравился. Она не стала бы называть его мировым парнем, потому что это не в ее духе, но настаивала, что он истинный, верный, надежный друг, etc. У меня было так много истинных, верных, надежных друзей, что по мне так это все чушь собачья. В итоге из-за Луки у нас разгорелась такая перепалка, что она зашлась в истерике и принялась плакать и причитать – в постели, заметьте. Тут я почувствовал, что проголодался. Отвратительная затея – плакать натощак. Я спустился вниз, приготовил на скорую руку чудесный завтрак и, пока его уписывал, посмеивался про себя и над Лукой, и над теми ста пятьюдесятью баксами, что списала с меня его внезапная смерть, и над Лотти – как она на меня посмотрит, когда придет время… и под конец, что самое смешное, я подумал о Макси, Макси Шнадиге, преданном друге Луки, – как он с большущим венком и с непокрытой головой будет стоять у могилы, а когда гроб станут опускать в яму, бросит на крышку горсть земли. Впрочем, это не самая лучшая тема для разговора. Не знаю, чему тут особенно смеяться, но – как уж есть. Макси был тюфяк тюфяком. Я терпел его только потому, что время от времени за его счет можно было хорошо поживиться. Ну и потом, его сестра Рита. Я частенько позволял ему заманить себя к нему домой – якобы из участия к его брату, который страдал дебилизмом. У них всегда вкусно кормили, а полоумный братец был славным развлечением. Вылитый шимпанзе, он и разговаривал как-то по-обезьяньи. Макси был слишком бесхитростен, чтобы заподозрить подвох: он считал, что я и в самом деле проявляю искреннее участие к его брату.

Был прекрасный воскресный день, а в кармане у меня, как водится, всего четверть доллара. Я шел и думал, куда бы податься, чтобы разжиться деньгами. Не то чтобы так сложно было наскрести немного денег, отнюдь, но в том-то и фокус, чтобы раздобыть деньжат и при этом не нарваться на занудство. Я мог набрать, наверное, с дюжину живущих по соседству ребят, всегда готовых безропотно раскошелиться, но с ними надо было вести утомительные разговоры – об искусстве, религии, политике. Был у меня, правда, запасной вариант – к нему я и прибегал, когда нужда заедала, – совершить пробежку по телеграфным конторам якобы с целью дружеского инспекторского визита, а в последний момент предложить грабануть до завтра кассу, скажем, на один доллар. Но это означает лишнюю трату времени и еще более неприятные разговоры. Трезво взвесив все «за» и «против», я решил, что самое лучшее – сделать ставку на моего маленького друга Керли, обитавшего в центре Гарлема. Если у Керли не окажется денег, он залезет к матери в кошелек. Я знал, что могу на него положиться. Разумеется, он захочет пойти со мной, но я всегда смогу изыскать способ отделаться от него к концу вечера. Керли ведь совсем еще молокосос, так что с ним не приходилось особенно миндальничать.

Что мне нравилось в Керли, так это то, что, несмотря на свои семнадцать лет, он был начисто лишен моральных предрассудков, угрызений совести, чувства стыда. Четырнадцатилетним подростком он пришел ко мне в поисках работы посыльного. Его родители, жившие тогда в Южной Америке, отправили мальчика в Нью-Йорк на попечение тетки, которая тут же его и совратила. Он никогда не учился в школе, потому что родители его вечно путешествовали: они были завсегдатаями карнавалов – из тех, кто обрабатывает «зевак и гуляк», как он выразился. Отец несколько раз побывал в тюрьме. Он, кстати, не был его родным отцом. Словом, Керли пришел ко мне беззащитным мальчонкой, который нуждался в помощи, нуждался в друге, как ни в чем другом. Поначалу мне казалось, что я могу для него что-то сделать. Да и другие моментально покупались на его обаяние, особенно женщины. В конторе он быстро стал всеобщим любимцем. Впрочем, вскоре я понял, что он неисправим и что в лучшем случае у него есть задатки стать гениальным мошенником. Однако же я симпатизировал Керли и продолжал оказывать ему всяческую помощь, но совсем не доверял ему, когда выпускал его из поля зрения. Думаю, особенно в Керли меня привлекало то, что он был напрочь лишен чувства долга. Для меня он готов был сделать все на свете, и в то же время ему ничего не стоило меня предать. Я не мог упрекать его за это… Сам не знаю почему. Тем более что он ничуть не таился. Просто он иначе не мог. Пример – его тетка Софья. Он утверждал, что она его совратила. Вполне вероятно; но вот ведь что любопытно: он дал ей себя совратить именно в тот момент, когда они вместе читали Библию. Как молод он ни был, Керли наверняка понимал, что тетка Софья имеет на него виды в этом плане. Стало быть, он сам позволил ей себя совратить – по его же словам, и, мало того, спустя какое-то время после нашего знакомства он ничтоже сумняшеся предложил свести меня с ней – меня! Он даже дошел до того, что начал ее шантажировать. Когда ему позарез нужны были деньги, он шел к ней и с помощью льстивых уговоров и подлых угроз предать огласке ее проступок выманивал у нее кругленькую сумму. Разумеется, с самым невинным видом. Лицом он был поразительно похож на ангела, его огромные влажные глаза казались необыкновенно ясными и честными. А какая готовность услужить – ну просто верный пес. И все же не без коварства: однажды он добивался вашего расположения, чтобы впоследствии заставить вас потакать его маленьким прихотям. И чрезвычайно умен вдобавок. Подлый ум лисицы – и откровенная бессердечность шакала.

Поэтому я ничуть не удивился, узнав в тот же день, что он крутит шашни с Валеской. Вслед за Валеской он занялся ее кузиной, которая к тому времени подверглась дефлорации и теперь нуждалась в самце, чтобы было на кого положиться. От нее Керли переметнулся к карлице, что свила себе у Валески миленькое гнездышко. Карлица вызвала его любопытство тем, что у нее была самая обычная пизда. Он не имел на нее никаких видов, поскольку, мол, она была мерзкой, никудышной лесбиянкой, но как-то раз он умудрился вломиться к ней, когда она принимала ванну, – с тех пор все и началось. Керли жаловался, что еще немного – и он не выдержит, потому что все трое постоянно висят у него на хвосте. Больше всех его привлекала кузина: у нее водились денежки, и она охотно ими делилась. Валеска была слишком груба, и вдобавок от нее малость подванивало. Словом, женщины стали ему порядком надоедать. Он заявил, что во всем виновата тетка Софья. Это она его обломала. Рассказывая об этом, он попутно роется в ящиках комода. Ничего не обнаружив с первой попытки, Керли обрушивается на своего отца: он, дескать, отъявленный сукин сын, и по нему давно веревка плачет. Показал револьвер с перламутровой рукояткой… на что он ему сдался? Пушка для папаши слишком большое удовольствие… лучше уж динамит. Пытаясь разузнать, за что он так ненавидит старика, я выяснил, что ребенком он был дико влюблен в свою мать. Ему претила мысль о том, что старик будет спать с ней в одной постели. Уж не хочешь ли ты сказать, спрашиваю, что ты ревнуешь? Да, дескать, ревнует. Если хочешь знать, говорит, я и сам не прочь переспать с мамашей. А что такого? Потому-то он и позволил тетке Софье себя соблазнить… он не переставая думал о матери. Но неужели ты не испытываешь неловкости, когда роешься в ее сумочке, поинтересовался я. Он рассмеялся. Это, дескать, не ее деньги, а его. Да и что они для меня сделали? Вечно спихивали меня куда подальше. Первое, чему они меня научили, это как облапошивать людей. Отличный способ воспитания детей…

В доме не нашлось и ломаного гроша. Чтобы исправить положение, Керли предложил наведаться в контору, где он работал, а там, пока я буду заговаривать зубы управляющему, он пошустрит в гардеробе и почистит карманы. Или же, если я не побоюсь рискнуть, он почистит кассу. Нас, дескать, никто не заподозрит. Не приходилось ли ему, спрашиваю, заниматься этим раньше? Было дело… раз десять, не меньше, – прямо под носом у управляющего. Ну и как, много было шуму? Еще бы… даже уволили кого-то из служащих. Почему бы тебе не занять сколько-нибудь у тетки, предлагаю я. Нет ничего проще, но это значит, что придется ее по-быстрому оттрахать, а он не хочет больше с ней спать. Она вонючка, тетка Софья. В каком смысле вонючка? В самом обыкновенном… Моется редко. А что так? Да ничего, шибко набожная. Ну и к тому же все жиреет и толстеет. Однако же ей нравится, когда ее дрючат? Нравится?! Да она вообще от этого без ума. Аж противно. Все равно что со свиноматкой в постель ложиться. А как твоя мать к ней относится? Мать-то? Ненавидит, как черт кочергу. Считает, что Софья задумала соблазнить папашу. А что, нет? Еще чего, папаша и сам не промах. Как-то вечером я застукал его на месте преступления, в кино, – он там обжимался с одной девицей. Маникюршей из отеля «Астор». Наверняка пытался выдоить из нее деньги. Другого повода прикадриться к бабе у него не бывает. Грязный, подлый сукин сын! Надеюсь, в один прекрасный день он все же угодит на электрический стул. Как бы ты сам туда не угодил в один прекрасный день – уж очень ты неосторожен. Это я-то? Ну уж дудки! Что я, дурак, что ли. Ты вполне смышленый парень, но слишком уж распускаешь язык. На твоем месте я держал бы рот на замке. Знаешь, добавил я на десерт, О’Рурк видит тебя насквозь; если ты на него, не дай бог, нарвешься, то тебе несдобровать… Ну так что же тогда он отмалчивается, раз он такой умный? Брехня все это.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?