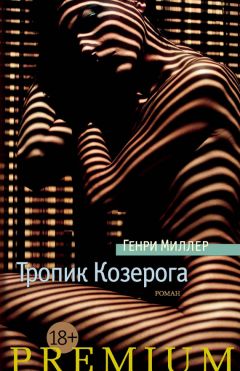

Текст книги "Тропик Козерога"

Автор книги: Генри Миллер

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Хаос! Вопиющий хаос! Нет надобности выбирать какой-то особенный день. Годится любой день моей жизни – знай крути назад. Каждый день моей жизни, моей хрупкой микрокосмической жизни, был отражением окружающего хаоса. Дайте-ка вспомнить… Семь тридцать – звонит будильник. Но я и не думаю вылезать из постели. Валяюсь до восьми тридцати, пытаясь урвать еще немного сна. Сон – какой уж тут сон, когда в затылке сидит образ конторы, где я уже тогда служил. Вижу, как ровно в восемь Хайме прибывает на свое рабочее место: коммутатор жужжит, взывая о помощи, по широкой деревянной лестнице поднимаются просители, а из раздевалки доносится резкий запах камфары. Чего ради вылезать из постели и повторять вчерашние песни и пляски? С каким проворством я их нанимал, с таким они и отчаливали. Протираешь тут штаны – и даже ни одной рубашки на смену. По понедельникам я получал от жены карманные деньги – на проезд и на завтраки. Я вечно должал ей, она – бакалейщику, мяснику, домовладельцу и так далее. О том, чтобы побриться, я и не мечтал – не хватало времени. Надеваю драную рубашку, наскоро проглатываю завтрак и заимствую пятак на метро. Если бы жена была в дурном настроении, я бы не преминул обжулить газетчика возле метро. До конторы добираюсь на последнем издыхании: и так на час позже, чем положено, а тут еще целая дюжина телефонных звонков, которые надо успеть сделать, пока не повалят посетители. Делаешь один звонок, а три других уже ждут ответа. Говорю по двум телефонам сразу. Коммутатор жужжит. Между звонками Хайме точит карандаши. Под боком маячит швейцар Макговерн, пытаясь замолвить словечко по поводу одного из просителей, должно быть очередного мошенника, который не первый раз пытается пролезть под чужим именем. За спиной у меня картотеки и гроссбухи, содержащие сведения о каждом, кто когда-либо пропускался через эту мясорубку. Неблагонадежные помечены красными чернилами; у некоторых из них против имени по шесть кличек. Между тем помещение кишит, как муравейник. Воняет потом, лизолом, перегаром. Половину из этих людей придется завернуть – не потому, что мы в них не нуждаемся: просто даже при самой острой необходимости они едва ли на что сгодятся. У барьера перед моим столом – мужчина с парализованными руками и подслеповатыми глазами – это бывший мэр Нью-Йорк-Сити. Ему уже семьдесят, и он с радостью согласился бы на все что угодно. У него прекрасные рекомендательные письма, но мы не вправе брать на службу тех, кому перевалило за сорок пять. Сорок пять в Нью-Йорке – это кранты. Звонит телефон – обходительный секретарь из ХАМЛ. Не мог бы я сделать исключение для одного молодого человека, который только что зашел к нему в контору, – мальчишка где-то около года провел в исправительной колонии. Что он натворил? Пытался изнасиловать свою сестру. Итальянец, разумеется. Мой помощник О’Мара учиняет ему допрос с пристрастием. Подозревает, что он эпилептик. В конце концов О’Мара добивается своего – мальчишка тут же в конторе как по заказу начинает биться в припадке. Одна из женщин падает в обморок. Красивая молодая особа в роскошных мехах пытается уговорить меня взять ее на работу. Прожженная проститутка, и я понимаю: такую возьмешь – так потом, чего доброго, хлопот не оберешься. Она желает работать в одном из зданий в жилых кварталах города – чтобы, говорит, поближе к дому. Близится время ланча, и потихоньку начинают стекаться все наши. Рассаживаются вокруг, наблюдая за моей работой, – для них это такое же развлечение, как и представление варьете. Заходит студент-медик Кронски; говорит, что у одного типа, которого я только что принял, обнаружилась болезнь Паркинсона. Я так крутился, что не имел возможности сбегать в сортир. Геморрой – удел всех телеграфистов и управляющих, так утверждает О’Рурк. Ему в течение последних двух лет делали электромассаж, но все без толку. Время ланча, и мы вшестером садимся за стол. Как всегда, за меня кому-то приходится платить. Приканчиваем ланч и мчимся назад. Сколько еще звонков, сколько бесед с просителями. Вице-президент ставит всех на уши, потому что мы не в состоянии обеспечить приток рабочей силы в соответствии с нормой. В каждой нью-йоркской газете и на двадцать пять миль вокруг полно объяв, взывающих о помощи. По всем школам набирались посыльные на неполный рабочий день. Обращались во все благотворительные комитеты и общества содействия безработным. Посыльные разлетаются, как мухи. Некоторые не протягивают и часа. Какая-то человеческая мукомольня, и, что самое гнусное, это абсолютно никому не нужно. Но это уже дело не мое. Мое дело – сделай или умри, как говорит Киплинг. Я продолжаю латать дыры, принося одну жертву за другой, телефон надрывается, как безумный, помещение воняет все отвратительнее и отвратительнее, дыры становятся все шире и шире. Каждая – это отдельное человеческое существо, молящее о корке хлеба; у меня записан его рост, вес, цвет, вероисповедание, образование, квалификация etc. Все данные заносятся в гроссбух, потом вводятся в картотеку в алфавитном и хронологическом порядке. Имена и даты. Бывает, и отпечатки пальцев, когда на это хватает времени. Во имя чего? Во имя того, чтобы американские граждане могли пользоваться самым быстрым видом связи из известных человеку, во имя того, чтобы они еще быстрее могли продавать свои товары, во имя того, чтобы, если ты вдруг замертво свалишься посреди улицы, можно было немедленно оценить по достоинству твоего ближайшего родственника: немедленно – значит в течение часа, если, конечно, посыльный, которому поручено доставить телеграмму, не вздумает бросить работу или же бросить в помойку всю пачку телеграмм. Двадцать миллионов рождественских открыток с пожеланием веселого Рождества и счастливого Нового года каждая – от управляющих, от президента и вице-президента Космодемонической Телеграфной Компании, а телеграмма может гласить: «Мать при смерти, немедленно выезжай», – но служащий слишком занят, чтобы заметить такое сообщение, и если вы потребуете возмещения ущерба – духовного ущерба, – то тут вам и юридический департамент, специально выдрессированный улаживать такого рода неожиданности, так что можете не сомневаться: матушка ваша помрет, вы поимеете веселое Рождество, а заодно и счастливый Новый год. Клерка, разумеется, уволят, а примерно через месяц он снова явится просить работы посыльного, причем его примут и поставят в ночную смену куда-нибудь в район доков, где никто его не узнает, а жена его притащится вместе с отпрыском благодарить генерального директора, а то и самого вице-президента за проявленные доброту и внимание. И потом, в один прекрасный день, все будут искренне удивлены, что упомянутый посыльный грабанул кассу, и, если сумма потянет на десять тысяч долларов, О’Рурка попросят выехать ночным поездом в Кливленд или Детройт, чтобы его отловить. Затем вице-президент издаст приказ, запрещающий впредь принимать евреев, но через три-четыре дня он даст маленькое послабление, потому что кто же еще будет работать, как не евреи. Гайки в этих чертовых тисках были закручены так туго, что я чуть было не взял на службу лилипута из цирка, да я бы, наверное, и взял его, если бы он вдруг не раскололся и не признался, что в действительности он не «он», а «она». Мало того, Валеска берет это «оно» под свое крылышко, вечером ведет «его» к себе домой и под видом симпатии подвергает тщательной проверке, включая вагинальное обследование посредством указательного пальца своей правой руки. В итоге коротышка по уши влюбляется и оказывается, кроме всего прочего, зверски ревнивой. День и без того тяжелый, а тут еще по дороге домой я натыкаюсь на сестру одного из моих приятелей, и она настоятельно зазывает меня пообедать. После обеда мы идем в кино и в темноте начинаем друг с дружкой заигрывать, причем дело кончается тем, что мы сваливаем из киношки и возвращаемся в контору; там я раскладываю ее на оцинкованном столе в раздевалке. И когда добираюсь до дому – слегка за полночь, – раздается телефонный звонок: звонит Валеска и просит, чтобы я сейчас же летел в подземку и ехал к ней, – дело крайне срочное. До нее час езды, а я к тому же смертельно устал, но она сказала, что дело срочное, и вот я еду. И когда я туда заявляюсь, я застаю там ее кузину, вполне привлекательную молодую особу, которая, как она сама рассказала, только что отдалась постороннему мужчине, потому что ей надоело быть девственницей. Ну так с чего же весь этот сыр-бор? Как это «с чего» – ведь она в запарке забыла предпринять известные меры предосторожности и, может, уже беременна, а что тогда? Им бы хотелось знать, что, по моему мнению, надо делать, и я сказал: «Ничего». И тогда Валеска отводит меня в сторонку и спрашивает, не мог бы я, если мне не трудно, переспать с ее кузиной, чтобы ее, так сказать, сломать, дабы избежать повторения подобных штучек.

Ситуация была сикось-накось, и все мы хохотали до упаду, а потом начали пить; единственное, что было в доме, – это кюммель, так что нам не много надо было, чтобы упиться до умопомрачения. И потом все пошло совсем уже наперекосяк, потому что они вдвоем стали меня прихватывать, но только мешали друг дружке. Кончилось тем, что я раздел их обеих и уложил в постель; так они в обнимку и уснули. И когда я отправился восвояси – в пятом часу утра, – выяснилось, что в кармане у меня ни цента; тогда я попытался стрельнуть пятак у таксиста, но ничего не вышло, так что в итоге я снял с себя подбитое мехом пальто и сунул его таксисту – в счет пятака! Когда я добрался до дому, жена еще не спала и злилась, как мегера, оттого что меня так долго не было. У нас состоялась жаркая дискуссия, в итоге я сорвался и ударил ее, она упала на пол и начала плакать и причитать; в итоге проснулась дочка и, услышав, что жена ревмя ревет, испугалась и подняла дикий вой. Девица с верхнего этажа примчалась посмотреть, что случилось. Она была в кимоно, распущенные волосы струились у нее по спине. В волнении она прильнула ко мне, и произошло то, о чем ни она, ни я и не помышляли. Мы уложили жену в постель, приложив ей ко лбу влажное полотенце, и, пока девица в кимоно, наклонившись, возилась с женой, я, подступив с тылу, заворачивал ей подол. Я погрузился в нее, и она долго еще так стояла, болтая всякий утешительный вздор. В итоге я залез в постель к жене, и, к вящему моему изумлению, она стала ко мне подъезжать; мы молча сцепились в схватке, которая продолжалась до рассвета. Казалось бы, я должен чувствовать себя разбитым, но не тут-то было: сна ни в одном глазу, я лежал себе возле нее, подумывая о том, как бы мне взять выходной и наведаться к той блудливой красотке в мехах, с которой я беседовал в первой половине дня. Вслед за тем я стал подумывать о другой женщине – жене одного из моих приятелей, которая вечно пеняла мне насчет моей индифферентности. И потом я стал вспоминать одну за другой всех тех, кого я покидал по той или иной причине, пока в итоге не заснул сладким сном праведника и даже кончил во сне. В семь тридцать, как водится, зазвонил будильник, и, как водится, бросив взгляд на свою драную рубашку, висевшую на стуле, я сказал себе, что пропадай все пропадом, и повернулся на другой бок. В восемь зазвонил телефон – это был Хайме. Гони-ка, говорит, лучше скорее сюда, а то тут забастовка. И вот так всегда, день за днем, и не было этому никакого разумного объяснения – разве что вся страна была сикось-накось, и все, о чем я рассказываю, происходило везде: где пожиже, где погуще, но везде одно – сплошной хаос и сплошная бессмыслица.

Так оно изо дня в день все шло и шло на протяжении почти полных пяти лет. Сам континент исправно разрушался циклонами, смерчами, приливами и отливами, наводнениями, засухами, снежными бурями, суховеями, моровыми язвами, разработками полезных ископаемых, бандитскими налетами, покушениями, самоубийствами… какая-то непрекращающаяся лихорадка и пытка, вулканоизвержение, водоворот. Я напоминал себе человека, сидящего на маяке: подо мною бушующие волны, скалы, рифы, обломки погибших кораблей. Я мог предупредить об опасности, но был бессилен предотвратить катастрофу. Я обонял опасность и катастрофу. Это ощущение порой становилось до того сильным, что пламенем обжигало мне ноздри. Я жаждал избавиться от всего этого, и в то же время меня нестерпимо к этому влекло. Я был вспыльчив и флегматичен одновременно. Я был сам как тот маяк – надежная крепость в бушующем море. Опорой мне служила твердая скала – тот же выступ, на котором воздвигнуты вздымающиеся ввысь небоскребы. Мой фундамент надежно заглублен, а тело мое одето в стальные доспехи, намертво скрепленные стальными болтами. Кроме всего прочего, у меня был глаз – огромный прожектор, который обшаривал самые потаенные места, вращаясь без устали и не зная жалости. И это неусыпное око заставляло, по-видимому, дремать все прочие мои способности: все силы уходили на то, чтобы воспринять и постичь драму мира.

Раз во мне проснулась жажда разрушения, значит просто, наверное, око мое угасало. Я жаждал землетрясения, какого-нибудь природного катаклизма, который бы погрузил маяк в пучину вод. Я желал метаморфозы, желал превратиться в рыбу, в левиафана, в разрушителя. Я желал, чтобы разверзлась земля, чтобы поглотила она все разом – на одном дыхании зияющей бездны. Я хотел увидеть город похороненным на дне моря. Я хотел засесть в пещере и читать при свечах. Я хотел, чтобы око мое угасло, и тогда бы я мог измениться и познать свое собственное тело, свои собственные желания. Я желал уединиться на тысячу лет, чтобы подумать над тем, что я видел и слышал, – и чтобы забыть! Я хотел чего-то земного, что не было бы творением рук человеческих, чего-то напрочь оторванного от всего человеческого, которым я обкушался. Я хотел чего-то сугубо земного, приземленного и полностью отъединенного от идеи. Я хотел – даже ценой аннигиляции – вновь ощутить, как кровь возвращается в жилы. Я хотел вытряхнуть камень и свет из моего организма. Я желал темной животворящей силы природы, глубокого колодца матки, тишины, а нет – так погрузиться в черные воды смерти. Я желал быть той ночью, что освещалась безжалостным оком, ночью, затканной звездами и хвостатыми кометами. Родиться от ночи, столь пугающе безмолвной, столь удивительно непостижимой и в то же время красноречивой. Никогда больше не говорить, не слушать, не думать. Поглощаться и обволакиваться и одновременно обволакивать и поглощать. И долой всякую жалость, долой деликатность. Быть человеком только в земном смысле – как травинка, червячок или ручей. Разложиться на составные части, стать свободным от света и камня, стать изменчивым, как молекула, прочным, как атом, бездушным, как сама земля.

* * *

Как раз где-то за неделю до самоубийства Валески я встретил Мару. Неделя или две, предшествовавшие этому событию, были сущим кошмаром. Череда внезапных смертей и странных стычек с женщинами. Для начала была Полина Яновски, одна евреечка лет шестнадцати-семнадцати, у которой не было ни кола ни двора, ни друзей, ни родственников. Она зашла в контору в поисках работы. Случилось это перед самым закрытием, а я был не таким уж бессердечным, чтобы дать ей от ворот поворот. Почему-то мне взбрело в голову привести ее домой пообедать и по возможности попытаться убедить жену ненадолго ее приютить. Что меня в Полине привлекло, так это ее страсть к Бальзаку. Всю дорогу она болтала об «Утраченных иллюзиях». Вагон был упакован битком, и нас так тесно прижимали друг к дружке, что не важно было, о чем мы говорили, потому что думали мы об одном. Жена, конечно же, была изумлена, увидев меня на пороге с красивой молоденькой девушкой. Жена была вежлива и обходительна – в обычной своей холодной манере, но я сразу же понял, что бесполезно просить ее приютить Полину. Все, на что она сподобилась, – это посидела с нами, пока мы обедали. Как только мы завершили трапезу, она извинилась и отправилась в кино. Девушка расплакалась. Мы так и сидели за столом, перед грудой грязной посуды. Я склонился к ней и заключил ее в объятия. Мне было искренне жаль ее, и я совершенно растерялся, не зная, что предпринять. Ни с того ни с сего она вдруг кинулась мне на шею и страстно поцеловала. Мы довольно долго простояли так, обнявшись, но я сказал себе: нет, брат, это криминал, да еще и жена, может, вовсе не пошла в кино, может, она, того и гляди, вынырнет. Я велел малышке собраться с силами, чтобы мы могли куда-нибудь проехаться на трамвае. На глаза мне попалась детская копилка, я взял ее с собой в уборную и там тихонько опустошил. В ней и было-то всего около семидесяти пяти центов. Мы сели в трамвай и поехали на побережье. В конце концов нашли пустынное местечко и улеглись на песок. Она была в истерическом возбуждении, так что ничего не оставалось делать, кроме как это самое. Я подумал, что она будет потом меня упрекать, но ничуть не бывало. Мы немного полежали, и она снова пустилась рассуждать о Бальзаке. Кажется, она и сама имела намерение стать писателем. Я спросил, что она собирается делать. Говорит, понятия не имеет. Когда мы собрались уходить, она попросила меня довести ее до шоссе. Сказала, что, пожалуй, поедет в Кливленд или еще куда-нибудь. Было уже за полночь, когда я оставил ее стоять у бензоколонки. В сумочке у нее оставалось не более тридцати пяти центов. Взяв старт в направлении дома, я начал клясть свою жену – вот подлое сучье племя. Дай ей Бог самой вот так же вот очутиться среди ночи на шоссе, не зная, куда деваться. Я не сомневался, что, когда вернусь домой, она даже имени девушки не вспомнит.

Вернулся, а она меня поджидает. Ну, думаю, все, сейчас снова накинется на меня с проклятиями. Ан нет: она поджидала меня из-за важного сообщения от О’Рурка. Я должен был дозвониться до него сразу же по возвращении. Однако я решил не звонить. Решил раздеться и лечь в постель. И только я устроился поудобнее, как зазвонил телефон. Это был О’Рурк. В конторе на мое имя лежит телеграмма, и он думает, не надо ли ее вскрыть и зачитать. Валяй, говорю, читай. Телеграмма подписана Моникой. Отправлена из Буффало. Там сказано, что утром она прибывает на Центральный вокзал вместе с телом матери. Я его поблагодарил и снова лег спать. У жены никаких вопросов. Лежи тут теперь и соображай, что делать. Откликнись я на ее просьбу – и все закрутится по новой. Только-только я благодарил звезды, что отделался от Моники. И вот она возвращается с трупом матери в придачу. Слезы и примирение. Нет, такая перспектива меня не устраивает. Предположим, я не объявился. Ну и что? Всегда найдется кто-нибудь поблизости, чтобы взять на себя хлопоты о теле. Тем более если в трауре – привлекательная молодая блондинка с искрящимися голубыми глазами. Интересно, вернется ли она работать в ресторан? Если бы она не кумекала в греческом и латыни, я никогда бы с ней не спутался. Но любопытство оказалось сильнее. И потом, она была такая, не приведи Господи, разнесчастная, что я совершенно не мог устоять. Может, все было бы не так уж плохо, если бы руки у нее не воняли жиром. Муха в сметане – вот что такое эти жирные руки. Помню первый вечер, когда я с ней познакомился и мы долго шатались по парку. Вид у нее был потрясающий, и к тому же она была благоразумна и образованна. Как раз тогда женщины носили короткие юбки, а на ней они сидели так шикарно, что все ее достоинства только выигрывали. Я каждый вечер таскался в ресторан, чтобы только поглазеть, как она двигается, как изгибается, обслуживая клиентов, как приседает, чтобы поднять вилку. И в придачу к прекрасным ногам и колдовским глазам – удивительное суждение о Гомере… к свинине с кислой капустой – стих из Сафо, латинские спряжения, оды Пиндара… к десерту, возможно, «Рубайят» или «Чинара». Но жирные руки и неприбранная постель в меблирашках напротив рынка – тьфу! Чего-чего, а этого я переварить не мог. Чем больше я ее избегал, тем настырнее она ко мне цеплялась. Десятистраничные письма о любви с заметками по поводу «Так говорил Заратустра». И потом вдруг молчание и – мои поздравления самому себе. Нет, я не в силах заставить себя тащиться в такую рань на Центральный вокзал. Я повернулся на другой бок и заснул крепким сном. Попрошу-ка я утром жену позвонить в контору и сказать, что я заболел. Помнится, я не болел уже больше недели.

Днем я нахожу Кронского ожидающим меня возле конторы. Он хочет, чтобы я составил ему компанию на ланч… там одна египтяночка – он хочет нас познакомить. Девушка, оказывается, еврейка, но приехала из Египта и внешне вылитая египтянка. Лакомый кусочек, так что мы тут же начинаем ее обхаживать. Поскольку я числился больным, то решил в контору не возвращаться, а пошел прогуляться по Ист-Сайду. Кронски надумал вернуться, чтобы меня прикрыть. Мы распрощались с девушкой и разбежались в разные стороны. Я взял курс по направлению к реке, где было попрохладнее, и почти тотчас же забыл о новой знакомой. Уселся на пирс, свесив ноги. Мимо проползла баржа, груженная красным кирпичом. Ни с того ни с сего я вдруг вспомнил о Монике. О Монике, прибывающей с трупом на Центральный вокзал.

Труп багажом до Нью-Йорка, провоз бесплатный! Это выглядело так нелепо и смешно, что я расхохотался. Как же она с ним поступила? Сдала в камеру хранения или оставила на запасных путях? Клянет меня небось на чем свет стоит. Интересно, что бы она вообще подумала, если бы ей могло прийти в голову, что я сижу здесь у причала и болтаю себе ногами. Было тепло и душно, несмотря на легкий ветерок, шедший с реки. Я начал кемарить. Только я очухался, как на ум пришла Полина. Я представил ее идущей по шоссе с поднятой рукой. Храбрая девчонка, что и говорить. Странно, что она как будто вроде и не дергалась, что может остаться с пузом. Наверное, в таком отчаянии была, что ей все было нипочем. Да еще Бальзак! Это тоже как-то уж слишком не вяжется. Почему именно Бальзак! Ладно, это ее дело. Во всяком случае, она успеет нагулять хороший аппетит к тому времени, как встретит еще какого-нибудь парня. Но чтобы такая девчонка – и мечтала стать писателем! А что, почему бы и нет? Каждый тешит себя своими иллюзиями. Ведь Моника тоже хотела стать писателем. Да и кто не собирался стать писателем? Писатель! Господи Иисусе, а ведь казалось, нет ничего проще!

Я задремал… А когда проснулся, у меня была эрекция. Солнце, казалось, запускало свои лучи прямо мне в ширинку. Я вскочил на ноги и ополоснул лицо прямо в питьевом фонтанчике. По-прежнему было душно и жарко. Асфальт размяк, как каша, мухи кусались, в сточных канавах гнили отбросы. Я потолкался немного среди тележек, блуждая вокруг голодным взором. Все это время у меня было что-то вроде затяжной наводки, а в голове – ни одной подходящей мишени. И лишь когда я вернулся на Вторую авеню, я вдруг вспомнил – она говорила, что живет над русским рестораном возле Двенадцатой улицы. Собственно, у меня еще не было определенных планов на предмет, чем заняться. Разве что попастись, убивая время. Впрочем, ноги сами потащили меня в северном направлении – к Четырнадцатой улице. Поравнявшись с русским рестораном, я немного передохнул, а затем взбежал по лестнице, перескакивая через три ступеньки кряду. Входная дверь была открыта. Я миновал пару пролетов, разглядывая таблички с именами. Она оказалась на верхнем этаже, и под ее именем значилось еще и мужское. Я робко постучал. Никакой реакции. Снова постучал, погромче. На сей раз уловил какое-то шевеление. Затем голос у самой двери спросил, кто там, и одновременно повернулась ручка. Я толкнул дверь и шагнул в неосвещенное помещение. Шагнул прямо к ней в объятия – и обнаружил, что, кроме полураспахнутого кимоно, на ней ничего не надето. Должно быть, она крепко спала и только наполовину осознавала, кто ее обнимает. Когда до нее дошло, что это я, она попыталась высвободиться, но я взялся за дело всерьез и тут же принялся страстно ее целовать, увлекая по ходу дела назад, к ложу у окна. Она что-то промямлила о незапертой двери, но я не собирался давать ей ни одного шанса выскользнуть из моих объятий. Поэтому предпринял ловкий обходной маневр, мало-помалу подпихнул ее к двери, так чтобы она смогла подпереть ее задом. Свободной рукой я повернул ключ и после этого переместился вместе с девушкой в середину комнаты, на ходу расстегнув ширинку и настроив свой дрючок на режим возвратно-поступательного движения. Она была такая сонная, что все происходило почти автоматически. Впрочем, от меня не ускользнуло, что ей доставляло удовольствие то обстоятельство, что ее ебут в полусонном состоянии. Только вот всякий раз, когда я делал выпад, сон у нее как рукой снимало. И как только девушка начала осознавать, что происходит, она изрядно перепугалась. Надо было как-то исхитриться снова ее усыпить, не переставая при этом поебывать. Мне удалось завалить ее на ложе, не сдавая позиций, и тогда она распалилась, как пекло, и принялась вертеться и извиваться, что уж на сковородке. За все время, что я ее отмахивал, она, по-моему, так и не открыла глаз. Я знай себе твердил: «Ебиптянка… ебиптянка…» – и, чтобы ненароком не кончить раньше времени, намеренно стал думать о трупе, который Моника приволокла на Центральный вокзал, и о тех тридцати пяти центах, что я оставил Полине на шоссе. Вдруг – бум-бум-бум! – сильный стук в дверь; она тут же открывает глаза и смотрит на меня в неимоверном ужасе. Я начал было в темпе вылезать, но, к моему удивлению, она меня удержала. «Не двигайся! – прошептала мне в самое ухо. – Подожди!» Тут снова громкий стук и потом, слышу, – голос Кронского: «Тельма, это я… это я, Ицци». Здесь уж я чуть было не расхохотался. Мы вернулись в исходное положение, и, как только глаза ее тихо закрылись, я начал слегка пошевеливать им у нее внутри, стараясь ее не разбудить. Это был один из самых необыкновенных ебов в моей жизни. Я думал, это будет длиться вечно. Как только я чувствовал, что вот-вот забью струей, я тут же прекращал двигаться и начинал думать – думать, к примеру, о том, где бы мне провести отпуск, если я его получу, или о рубашках, лежащих в ящиках комода, или о пятне на ковре в спальне прямо возле ножки кровати. Кронски все еще стоял под дверью, – я слышал, как он переминается с ноги на ногу. Каждый раз, как я убеждался, что он там еще стоит, я слегка поосаживал, и в полусне она отвечала мне весело, словно бы понимая, что я хочу сказать посредством этой незамысловатой морзянки. Я не смел и догадываться, о чем она могла думать, иначе я бы тут же кончил. Порой я бывал опасно близок к этому, но спасительным трюком всегда оказывалась Моника с трупом на Центральном вокзале. Мысль о ней – о комичности ситуации, я имею в виду, – действовала как холодный душ.

Когда все было кончено, она распахнула глаза и уставилась на меня как баран на новые ворота. Сказать мне было нечего; единственная мысль в голове – это как можно скорее оттуда убраться. Пока мы совершали водные процедуры, я заметил лист бумаги на полу возле двери. Это была записка от Кронского. Его жену только что увезли в больницу – он хотел, чтобы Тельма туда к нему подошла. Слава богу, гора с плеч! – я мог удалиться без лишних слов.

На следующий день позвонил Кронски. Жена его умерла на операционном столе. В тот вечер я обедал дома; мы еще сидели за столом, когда в дверь позвонили. На пороге стоял Кронски, с виду совершенно убитый. Мне всегда было трудно найти слова соболезнования, а в случае с ним и вовсе невозможно. Я слушал избитые речи жены, и у меня появилось к ней такое отвращение, какого я сроду не испытывал. «Пойдем отсюда», – сказал я.

Какое-то время мы шли молча. У парка свернули и подались к лугам. Лежал тяжелый туман, и на шаг вперед ничего уже нельзя было разглядеть. Он вдруг ни с того ни с сего разрыдался. Я притормозил и отвернулся. Как только мне показалось, что он успокоился, я оглянулся и увидел, что он смотрит на меня с какой-то странной улыбкой. «Забавно, – сказал он, – так тяжело, оказывается, смириться со смертью». Теперь и я улыбнулся и обнял его за плечи. «Давай, тебе надо выговориться, – ответил я. – Облегчи душу». Мы снова зашагали по холмистым лугам: шли будто по дну морскому. Туман так сгустился, что я едва различал черты своего спутника. Он говорил спокойно и как в бреду. «Я знал, что это должно случиться, – все было слишком прекрасно, чтобы длиться долго». Ночью, накануне ее болезни, он видел сон. Ему приснилось, будто он потерял себя. «Я блуждал во тьме, выкликая собственное имя. Помню, как я подошел к мосту и, взглянув вниз на воду, увидел себя тонущим. Я прыгнул с моста вниз головой, а когда вынырнул, увидел Йетту, качающуюся на волнах под мостом. Она была мертва». Потом он вдруг добавил: «Ты ведь был там вчера, когда я стучался, да? Я знал, что ты там, и не в силах был уйти. Знал, что Йетта умирает, и хотел быть с ней, но боялся пойти туда один». Я молчал, и он продолжал как в бреду: «Первая девушка, которую я полюбил, умерла точно так же. Я был совсем еще дитя и не в силах был этого перенести. Каждую ночь я уходил на кладбище и подолгу сидел у ее могилы. Поговаривали, что я сошел с ума. Пожалуй, так оно и было. Вчера, когда я стоял под дверью, все это вернулось. Я увидел себя в Трентоне, у могилы, рядом с сестрой девушки, которую я любил. Она сказала, что так не может больше продолжаться, а то я точно свихнусь. Про себя я подумал, что я уже свихнулся, и, чтобы доказать себе это, решил совершить какое-нибудь безумство и в результате сказал ей, что якобы я не покойницу люблю, а, мол, ее, и тут же притянул ее к себе, и мы лежали там и целовались, пока я наконец ей не ввинтил – прямо возле могилы. Наверное, это меня и вылечило, потому что больше я никогда туда не возвращался и никогда больше о ней не думал – до вчерашнего дня, когда стоял под дверью. Если бы я мог вчера до тебя добраться, я бы, наверное, тебя придушил. Не знаю, откуда у меня возникло это чувство, но мне почудилось, что ты разрыл могилу, что надругался над мертвым телом девушки, которую я любил. Маразм какой-то, правда? И чего это я вдруг к тебе сегодня притащился? Может, оттого, что я тебе совершенно безразличен… оттого, что ты не еврей и тебе можно все рассказать, оттого, что тебе на все начхать, и ты прав… Ты случаем не читал „Восстание ангелов“?»

Тут мы вышли на велосипедную дорожку, которая окружала парк. Огни бульвара расплывались в тумане. Я хорошенько его рассмотрел и понял, что он выговорился. Мне стало интересно, смогу ли я его рассмешить. Но вдруг, если он рассмеется, то уже не сможет остановиться? Поэтому я наобум-лазарь заговорил сначала об Анатоле Франсе, потом о других писателях и в конце концов, когда почувствовал, что теряю его, внезапно переключился на генерала Иволгина; тут-то он и рассмеялся, и не рассмеялся даже, а раскудахтался, дико раскудахтался, точно петух на плахе. Его так разобрало, что он остановился, схватившись за живот; слезы ручьями лились из его глаз, и сквозь кудахтанье то и дело прорывались жуткие, душераздирающие рыдания. «Я знал, что ты меня растормошишь, – выпалил он, как только утихли последние всхлипы. – Я всегда говорил, что ты отъявленный сукин сын… Ты сам жидовское отродье, только не знаешь об этом… Ну а теперь скажи-ка мне, блядская рожа, как ты там вчера? Засандалил конца? Я же говорил тебе, что она отменная подстилка. Знал бы ты, с кем она живет, боже ж мой! Повезло тебе, однако, что он тебя не застукал. Это русский поэт – ты тоже его знаешь. Я как-то представил тебя ему в „Кафе Ройяль“. Смотри, чтобы он ничего не пронюхал. А то вышибет тебе мозги… напишет об этом прекрасную поэму и пошлет ей свой опус с букетом роз. Точно тебе говорю – я ведь знаю его еще по Стелтону, по колонии анархистов. Его папаша был нигилист. Семейка сумасшедших. Между прочим, хорошо бы тебе провериться. Я думал сказать тебе об этом как-нибудь при случае, но не предполагал, что ты будешь действовать так стремительно. Знаешь, не исключено, что у нее сифилис. Это я не к тому, чтобы тебя отвадить. Просто предупреждаю ради твоего же блага…»

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?