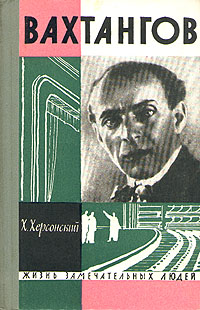

Текст книги "Вахтангов"

Автор книги: Хрисанф Херсонский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)

Глубоким своим путём, не пряча наивно голову под крыло, шёл актёр к общей идее спектакля, к его сверхзадаче. Жестокий и умный, он внёс свою поправку: талант актёра, талант театра не только в том, чтобы заразить зрителя переживаниями и настроениями героев спектакля, но и в том, чтобы заставить оценить происходящее. Критически думать об окружающей действительности. А эта действительность несравненно более сложна и трагична, чем представляют себе все эти Джоны, Берты и малютки Мэри, прижавшиеся друг к другу у семейного очага.

Можно сказать: у Вахтангова, единственного в спектакле, хотя бы в тональности исполнения слышалось серьёзное напоминание: «В закатной дали были тёмные тучи в крови» и где-то за стенами студии неумолчно гудит набат.

Образ Текльтона перекликается у Евгения Богратионовича с мыслями об отце. Обнажённая автоматичность. Жестокое подавление вокруг себя всего живого, непосредственного. Эти резкие черты нелюдимого характера фабриканта игрушек, сошедшего со страниц Диккенса, Вахтангов слишком хорошо знал с детства в другом фабриканте. Тот торговал табачными изделиями, но так же, как Текльтона, его больше устраивало, чтобы люди стали лишь механическими игрушками в его руках. Уродливая, человеконенавистническая природа Текльтона до глубоких корней была понятна актёру, и тем острее и выразительнее стал гротескный рисунок роли на сцене.

А трагическое, трудное признание своего невыносимого одиночества и тоска по человеческому общению, в конце концов вырвавшиеся у Текльтона, – это не тот ли крик души, которого так долго ждал и не смог дождаться сын от замкнутого отца?

Не потому ли это признание прозвучало на сцене в исполнении Вахтангова с болью, хватающей за сердце?

Но нестерпимой авторской и режиссёрской натяжкой, внезапной фальшью оказалась сейчас же после этого заключительная пляска парами, когда Текльтон весело пускался вальсировать с осчастливленной Тилли Слоубой, – символические объятия фабриканта с дурочкой служанкой.

Уже после 1917 года я, скромный зритель, спрашивал друзей в Первой студии: не хочется ли им хотя бы теперь как-то изменить конец? Мне ответили, что в студии не раз задумывались над этим, ибо им неловко продолжать вот так отплясывать… Но традиция есть традиция, в данном случае традиция спектакля посвящена духу и букве Диккенса и освящена дорогим именем покойного Сулержицкого…

И я думаю, дело тут не только в традиции, вопрос не только в частном случае с танцами на свадьбе. Дело в том, что вся проблема «Сверчка на печи» в целом – проблема философская и психологическая – при кажущейся своей элементарности на деле для множества людей сложна, а главное, очень живуча. У неё – кому это непонятно? – глубокие корни в человеческом сердце.

Через много лет я столкнулся на той же бывшей Тверской (улице Горького) в Москве с поразившим меня напоминанием… Поздний летний вечер. Улица с годами раздвинулась и приняла новые потоки людей. Они возникают из темноты и исчезают в темноту. Негромкий смех молодёжи. Говор. Восклицания. Шуршание машин по асфальту. На домах сверкают электрические ожерелья. И вдруг, непонятно откуда, уверенное, настойчивое стрекотание кузнечика. Или сверчка?.. Я застыл прислушиваясь. Подошёл к курчавой липке. Нагнулся. Не в её ли корнях живёт певец? И каким образом добрался он сюда – с цветущих полей или с деревенской печки? Вокруг асфальт. Железо. Камень. Приглушённый грохот большого города. Сотни тысяч ног топчут тротуар. Тысячи машин укатывают асфальт. Нет ни одной зелёной травинки. А кузнечик поёт! Живёт и поёт наперекор всему. Я продолжал искать источник звука, хотел понять, где же он живёт, разобраться в этом безумии. А он все пел и пел не умолкая. Наваждение!

– Не ищите! – сказал дворник в белом фартуке, вышедший на ночное дежурство. – Его нельзя увидеть. Он прячется где-то в щелях дома. Я слушаю его каждую ночь… – Голос дворника потеплел. – И уже не первый год поёт здесь, собака! Поселился с постоянной пропиской.

Живёт здесь постоянно? Стало быть, завёл в этих каменных щелях семью, потомство… Я подумал о другом сверчке, привлекавшем сюда паломничество людей в годы моей юности. Уходит время. Улица влилась в космические миры. Но сверчки живы. Они тут же поют свою песню. Они ещё бросают миру вызов. И трудно сказать, сколько ещё потребуется времени, пока добрый диккенсовский сверчок навсегда утратит свою привлекательную силу.

Да здравствует водевиль!

Необходимо создать здоровую атмосферу.

М. Горький

Вызванные войной настроения душевной растерянности, пессимизм, любование утончёнными нюансами бессилья, попытки уйти в некий искажённый, выдуманный мир, оторванный от реальных человеческих отношений, проникали и в студенческую студию. И мы ещё встретимся с этим не раз. Зимой 1914/15 года Вахтангов, не потакая этим настроениям у молодёжи, предлагает работать над водевилями.

Выбраны четыре стареньких водевиля с остро комическими ситуациями – «Спичка между двух огней», «Соль супружества», «Женская чепуха» и «Страничка романа», – достаточно занятные и вместе с тем простенькие.

Обращаясь к будущим исполнителям, Вахтангов говорит:

– Нужно играть водевиль с чистым сердцем. Чтобы на душе было хорошо. Честный, чистый взгляд. Пусть будет, как дети говорят: «Я очень милый, я очень хороший… Все на свете хорошо. И если люди делают зло, то потому, что они не знают, что это зло». Тогда у вас будет умилительность, умиленность. Милота для зрителя.

Что это? Исчерпывающее утверждение Евгением Богратионовичем своего личного морально-этического взгляда на жизнь и людей, как писали некоторые театроведы?.. Или точное ощущение внутренней природы жанра водевиля? Я думаю, второе. К сожалению, у нас нередко рассматривают любой жанр как сумму специфических для него литературных и сценических приёмов, игнорируя главное в нём – то философское умонастроение, ту природу мироощущения, которая естественно и закономерно порождает эти приёмы. Вахтангов великолепно чувствует стихию жанра, и, конечно, сам. он смотрит на жизнь совсем не так просто и наивно, как того требует автор водевиля, условившийся с нами взглянуть на жизнь с гуманной улыбкой и приглашая проследовать за рассказчиком в мир элементарных, как бы первозданных «детских» чувств, в мир водевиля, всегда откровенно условный.

В водевиле герой может иметь всего одну-две господствующие черты характера, но зато эти черты должны быть раскрыты с предельной душевной цельностью и чистотой – они должны быть ярко выражены. Герой должен быть обуреваем каким-нибудь стремлением, какой-нибудь одной поставленной перед собой целью. Иначе герой выпадет из водевиля или посадит лодку водевиля на мель.

Похоже, что лодка водевиля лихо мчится вниз по горной реке. И если встречаются на её пути подводные утёсы, то это прежде всего недостаток чувства юмора или музыкального слуха.

Недаром водевиль родился на площади, у народа, который не может жить без юмора. А если грянет праздник, то какой же народный праздник без музыки и веселья?!

Водевиль вместе с тем приучает актёров к чувству формы. А что такое вообще искусство, как не выражение жизненного содержания, наблюдения, идеи в единственно возможной для каждого произведения форме, благодаря которой они приобретают своеобразную новую жизнь и новую правду?

Тренировка в работе над водевилем у актёров и режиссёров подобна разучиванию сольфеджио для музыкантов. В водевиле содержатся основные элементы и драмы, и комедии, и даже трагедии.

Вахтангов убеждён, что каждый артист на вершине развития своего таланта и овладения мастерством должен чувствовать себя свободно в любом жанре.

Весной студенты показывают приглашённым зрителям в один вечер четыре шутки: «Спичку», «Чепуху», «Соль супружества» и «Страничку». Единственной вещицей в драматическом плане, но тоже коротенькой, была показанная тут же инсценировка рассказа А.П. Чехова «Егерь».

Об этом вечере-спектакле Вахтангов сказал:

– Играют хорошо. Волнуются, конечно. Но молодо, интеллигентно и просто. Публика хорошо смеётся. Говорят: в прошлом году было все от дружного единения, а сегодня – от искусства было кое-что. И это правда.

Студенты выходят из подполья. Они по-прежнему не стремятся к скороспелой театральной карьере, но сознают, как и Вахтангов, что задохнутся, варясь в собственном соку. Им необходим зритель. Хотя бы для правильной тренировки. Добавлю, им необходим был зритель разнообразный, массовый. Но с проблемой зрителя в её действительном значении для правильного самочувствия и становления народного актёра они в ту пору ещё не сталкиваются. Пока что зритель у них по преимуществу «свой», интимный, родственный, не боюсь сказать – келейный, тепличный.

Однако «кое-что от искусства», чем они овладели, неминуемо влечёт студентов к новым и новым художественным задачам. Вступив однажды на дорогу творчества с таким необычайно внимательным руководителем-другом, неутомимым, постоянно ищущим экспериментатором, воспитателем, мыслителем, не могут остановиться на одних водевилях и они. Нет, их вечно волнуют, манят образы Гамлета, Чацкого, Отелло, несущие глубокое душевное богатство. Но как подойти к вершинам драматургии, к поэтическим сокровищам человеческого духа?..

Дорогу осилит идущий. Евгений Богратионович стремится вести их шаг за шагом дальше. Рассказ А. Чехова «Егерь» только маленькая ступенька на этом пути. Но уже о ней Вахтангов говорит исполнителю роли Егеря Л.А. Волкову (Зимнюкову):

– Вы хорошо работаете. Имейте чуть терпения. Поверьте немножко мне, и вы увидите, как будет идти «Егерь». Его нельзя найти скоро. Это не водевиль. Такая роль находится годами.

«Потоп»

Мы все должны быть вместе! Мы – единая цепь!

Г. Бергер, «Потоп»

Тем временем по вечерам во втором этаже в старом доме на Скобелевской площади публику поджидает американский бар, небольшой, но с претензией на некоторую роскошь.

Почти всю заднюю стену в глубине за столиками занимают полки с посудой и буфетная стойка. На тонких треногах, словно белые поганки, торчат перед стойкой высокие круглые табуретки. Налево – двери в кабинет. Справа – несколько ступенек поднимается к входной двери. За ней – улица города где-то на юге, на берегу Миссисипи. Солнечные лучи падают через окно и дверь. Жалюзи на окне приспущены, и в баре прохладно и уютно.

Телефон и телеграфный приёмник соединяют бар с внешним миром. Возле приёмника корзина для ленты.

Десять утра. Официант негр Чарли расставляет перевёрнутые на ночь стулья.

День начинается душный и тревожный. В городе ждут урагана. Плотина, сдерживающая реку, внушает опасения. Июньская жара усиливается с каждым часом. И вот хлынул ливень.

Бушующие потоки загоняют в бар случайных посетителей. Это дельцы или люди, выбитые из колеи: биржевой игрок Бир и разорившийся на сомнительного рода махинациях маклер Фрезер, адвокат О'Нейль, проститутка Лицци, маньяк-изобретатель и другие…

Прислушаемся. Продолжается, углубляется внутренний спор между Вахтанговым и горячо любимым им Сулержицким. Вахтангов – режиссёр спектакля «Потоп» по пьесе Геннинга Бергера. Сулержицкий – по-прежнему душа Первой студии, её вдохновитель; он единодушно признанный коллективом, первый после К.С. Станиславского эстетический и этический её учитель – её совесть. Вахтангов никогда и ни в чём открыто не воюет с Сулержицким, относится к другу и учителю с нежностью. Он питает уважение даже к таким формам убеждённого проповедничества Леопольда Антоновича, которые сами по себе порой не могут не казаться наивными, иногда даже чуть-чуть старомодными и банальными. Но дело в том, что банальность и Сулержицкий, когда вы услышите живой голос этого прекрасного человека, совершенно несовместимы. Не судите по написанным на бумаге его словам о надежде, о любви, о доверии друг к другу, по его призывам оберегать эту духовную, идеальную основу студии, – слова могут показаться элементарной и сентиментальной прописью. Но вот те же самые слова, вырывающиеся у Леопольда Антоновича в деятельном общении с актёрами, полные непосредственности и душевного огня, – это совсем другое. Идущие от вечно молодого, самоотверженного и необычайно чистого сердца, они лишены малейшей примеси позы, самолюбования, ханжества. Любопытно, что Лев Толстой с восхищением сказал о нём: «Ну, какой он толстовец? Он просто – „Три мушкетёра“. Не один из трех, а все трое!»

Любовь Вахтангова к Сулержицкому ни на мгновенье не оскудевает. Он покорён, он предан этому человеку больше, чем бывает предан сын. Но в своей работе Вахтангов не может не быть самостоятельным, потому что целиком отдаёт ей всего себя, как и Сулержицкий. Только этого они всегда требуют один от другого на равных правах, и они не могли бы любить один другого, если бы хоть на день отступились от этого требования – полной самоотдачи театру. Но индивидуальности у этих двух людей разные, каждый вносит в создание спектакля своё собственное мироощущение, темперамент, волю. Спектакль вырастает в итоге сопряжения двух разных воль. И вырастает в данном случае удивительно цельный и глубокий, может быть, благодаря сложным внутренним противоречиям.

Местный адвокат О'Нейль, чудак, мудрец и скептик, от нечего делать и ради психологического эксперимента устраивает провокацию: он убеждает всех, что ливень сейчас прорвёт на реке плотину и застигнутые в баре неминуемо погибнут от потопа. Гаснет электричество. Перестаёт работать телефон и телеграф. Зажигают свечи. И люди преображаются. В минуты перед смертью им ничто уже не мешает быть искренними и раскрыть все лучшее, что у каждого есть на душе.

Погоня за деньгами, конкуренция, социальные преграды, личная неприязнь становятся бессмысленными. В человеке раскрывается глубокое, человеческое. Оказывается, все эти люди способны и на любовь и на настоящее благородство. Перед лицом смерти потребность в единении, взаимной поддержке, в нежности сближает собравшихся. Но… проходит ночь, становится ясным, что никакого потопа не было. Жизнь продолжается обычным чередом. Благородный порыв сходит на нет. Снова все – волки друг другу. Чёрствые, эгоистичные, тупые, лживые, потонувшие в «делах», в подлости, в мелочных страстях.

Л. Сулержицкий видит только один смысл, одну цель в постановке «Потопа»:

– Ах, какие смешные люди, все милые и сердечные, у всех есть прекрасные возможности быть добрыми! А заели их улица, доллары и биржа. Откройте это доброе сердце их, пусть они дойдут до экстатич-ности в своём упоении от новых открывшихся им чувств. Вы увидите, как откроется сердце зрителя. А зрителю это нужно потому, что и у него есть улица, золото, биржа… Только ради этого стоит ставить «Потоп».

Для Сулержицкого основное в спектакле – тема христианского очищения и примирения людей на основе отрешения от «улицы» и от «долларов».

Но не то видит Вахтангов. Актёрам временами кажется, что для него основная тема пьесы – разоблачение глубокой порочности буржуазного общества. А сцена вспыхнувшей «любви и единения всех» во втором акте для Евгения Богратионовича будто бы только способ острее, глубже, резче – по контрасту – показать ложь и все отвратительное лицо этого общества, с его чёрствостью и эгоизмом стяжательства:

– Все – друг другу волки. Ни капли сострадания. Ни капли внимания. У всех свои гешефты. Рвут друг у друга. Разрознены. Потонули в делах… Ничего человеческого не осталось. И так не только сегодня, но всегда, всю жизнь.

Сулержицкий стремится к идиллии. Вахтангов же чувствует, что здесь нужны трагикомедия и сатира. Он не верит в идиллию. Он разделяет мысль автора: только в фантастических условиях, в панике, под гипнозом страха эти люди отрешатся на время от самих себя и не окажутся, а лишь покажутся на время прекрасными.

Правота Вахтангова подтверждается тем, что, чем глубже, чем реалистичнее он подводит актёров на репетициях к сцене «покаяния и очищения через любовь к человеку» во втором акте, тем труднее актёрам найти естественное последовательное оправдание такому состоянию и тем недоступнее реалистическое выражение этого состояния. Когда репетиции доходят до этой сцены, начинаются мучения, потуги, фальшь, и Вахтангов прекращает работу. Начинает сначала, с разбегу, но снова на том же месте все опять повторяется. Актёры утомлены и раздражены. Они уже почти ненавидят друг друга, вместо того чтобы умиляться и в восторге соединяться в «единую цепь».

Вот кто-то отвернулся к окну, чтобы не видеть остальных. Один, за ним другой поплелись из комнаты. Остальные сидят, опустив руки: им нечего делать, не о чём говорить. Вахтангов подошёл к пианино. Машинально он начинает наигрывать одним пальцем мелодию, выражающую его состояние. Мелодия повторяется. Вахтангов прислушивается. Играет увереннее. Напевает про себя:

– Та-ра-о-ра-ра-рам… – И зовёт: – Пошли!.. Начали!..

Михаил Чехов – Фрезер соединяет действующих в круг. Они покачиваются и поют, вернее – мычат без слов:

– А-ра-ра-ра-а-рам…

Так родилась знаменитая песенка в «Потопе» и найден был, наконец, ключ к сцене единения. Не через мысли о любви и добре, не через слова о покаянии и примирении, а через подсознательное, полуживотное, получеловеческое мычание людей, сбившихся в кучу от ужаса смерти. Быстрее! Громче!.. Теперь уже радостнее. Почувствовав себя вместе, они уже не так испуганы. Им передаются тепло и ритм друг друга, захватывают физиологическое ощущение жизни и жажда взаимной поддержки.

Не будь влияния Сулержицкого, эта сцена, может быть, не достигла бы такой глубины с её всколыхнувшимися у актёров чувствами, со всеми ассоциациями и мыслями, которые она вызывает у зрителей.

Счастье! Возбуждённый, в приподнятом настроении от выпитого шампанского, а ещё более опьянённый поразившей его идеей всеобщего сердечного единения, биржевой маклер, доведённый до крайней степени ожесточения, постоянно несчастный оттого, что люди – друг другу волки, занятый грязными гешефтами, Фрезер – Михаил Чехов в экстазе восклицает, хватая каждого за руки:

– Мы все должны быть вместе! Мы – единая цепь! – И восторженно повторяет: – Мы все единая цепь… держаться вместе… шагать рука об руку… Эй, вы там, послушайте, выходите!.. Единая цепь… все вместе…

– Бир, милый друг! Товарищ, спутник… Все вместе – единая цепь! – Он обнимает своего биржевого конкурента, холодного, безжалостного Бира. Обнимает О'Нейля. – Единая цепь… Ты – брат мой, странник… Единая цепь!

Счастье!.. О'Нейль (Р. Болеславский, позже Григорий Хмара) тоже почти счастлив. Ведь это его идея благодаря фантастическому обману восторжествовала, пусть хотя бы на мгновенье, пусть хотя бы в воображении нетрезвых людей, потерявших голову перед лицом общей гибели. Это он призвал их:

– Мы все теперь – товарищи! Шагаем рука об руку широкой дорогой – туда, куда… Н-да!.. Стало быть, будем держаться вместе, локоть к локтю, плечо к плечу. Забудем вражду, ссоры и дрязги…

И снова жалкий человечишка Фрезер, ничтожество Фрезер, с лысинкой, прикрытой прядкой волос, перекинутой от одного виска к другому, с галстуком, сбившимся набок, забывая поправлять съезжающее пенсне, в расстёгнутом клетчатом жилете, со множеством, золотых перстней и колец на пальцах, подхватывает за руки О'Нейля и Бира и устремляется вперёд в танце:

– Цепь! Мы все друзья, все братья-странники!

Так заканчивается второй акт.

В третьем – утро приносит отрезвление. Потоп в городе не состоялся. Оказался фикцией, блефом. И не состоялось, обернулось блефом единение душ.

Стреттон требует возмещения расходов. Бир снова захвачен азартом биржевой игры. Лицци слышит от Стреттона: «Проваливай! С утра у меня в баре должен быть порядок!..» – и одинокая уходит на улицу. Все возвращаются на круги своя. Каждый на свою ступеньку общественной лестницы.

Медленно ползёт вверх в оконном проёме гофрированный металлический щит, которым люди отгородились на ночь. Невозможно без острой боли и волнения видеть Фрезера – Михаила Чехова, когда он, с надеждой прильнув к окну, ловит первые врывающиеся солнечные лучи и смотрит на открывшийся его глазам мир божий, а помолчав, чуть грустно говорит:

– А солнце всё-таки светит…

Боль расставания с возвышающим ночным обманом, мягкая человеческая печаль, горький сарказм, отвращение дельца, вынужденного напялить ненавистную лямку, ирония над самим собой – все передано в этой коротенькой фразе. Чехов играет, если можно так выразиться, квинтэссенцию пьесы.

Неразрывное, несчастное, уродливое единство противоречий в капиталистическом мире, последовательно раскрытое режиссурой Вахтангова, единство органическое и неизбежное для капиталистических отношений, единство, в котором неотвратимо сосуществуют добрые человеческие порывы и мерзость-, в котором человек бывает на мгновенья душевно озарён, но верх над ним берет подлость всей системы и её человеконенавистническая сущность, – вот генеральная тема, вскрытая Вахтанговым.

Режиссёру надо было слить воедино проницательное проникновение в психологию американцев в критический, даже парадоксальный момент их жизни и свой (и авторский) смех сквозь слёзы (а может быть, слезы сквозь смех?..), человеческое сочувствие и сарказм. Нужно было найти всему единый чёткий сценический рисунок, ритм, темперамент… Сулержицкий требовал, чтобы доминантой была идея добра и всеобщего единения, выраженная главным образом во втором акте. Каждый человек в конечном счёте добр, человек чудесное, милое и смешное существо, и все люди – братья!.. Вахтангов дружно, в союзе с Су-лержицким требовал от актёров того же во втором акте. Но искусство не арифметика, где от перестановки слагаемых сумма не меняется. Пьесу завершал всё-таки третий акт. И чем сильнее звучала добрая, наивная, идеалистическая тема второго акта, тем трагичнее, обличительнее, глубже по мысли становился третий акт, а с ним и весь спектакль.

У Бергера есть эпизодический образ «второго клиента», забегающего в бар ровно в десять утра на секунду, чтобы выпить свой коктейль, вошедший в ежедневную привычку. Этот постоянный посетитель заведения Стреттона обрамляет спектакль: первый раз он появляется в начале первого акта, вторично – в самом конце пьесы. Артист студии Алексей Дикий в своей книге «Повесть о театральной юности» рассказывает, что Вахтангов немало повозился с этой красноречивой деталью, особенно в финале:

«Второй клиент врывался в помещение бара, как смерч, сметая на своём пути салфетки, подносы и стулья. Он весь был олицетворением биржи с её золотой лихорадкой, образцом буржуазного практицизма – даже коктейль входил в деловой график дня. Священнодействие с десятичасовым коктейлем должно было символизировать собой незыблемость буржуазных законов, а весь спектакль – служить подтверждением того, как мало в этих законах буржуазного общества подлинной человечности. Великолепно была найдена эта „точка“ в спектакле. Мысль его была реализована до конца – серьёзная мысль, лишённая всякой идеализации».

Но не могу согласиться с Диким, будто, являясь как ни в чём не бывало за своим коктейлем в финале, этот истый американец «неопровержимо свидетельствовал, что ничто не изменилось в мире за те сутки, пока посетители бара переживали свой мнимый потоп». Нет, Вахтангов вовсе не ставил своей целью поселить в сознании зрителя столь безнадёжно пессимистический идейный и моральный итог. И не трагедия американцев сама по себе его занимала. Точно так же как и сатира была в его руках только средством. Спектакль внушал зрителю надежду, что моральное потрясение, пережитое теми, кто провёл эту ночь в баре, не пройдёт совсем бесследно для них. Освободилась от иллюзий Лицци. Вряд ли захочет повторять подобные психологические эксперименты О'Нейль – они ему больше ни к чему, за эту ночь он тоже избавился от некоторых предположений и по-своему лучше понял людей. Поумнел и Фрезер и даже стал душевно богаче. В какой-то степени это коснулось и негра Чарли (В. Смышляев) и других. Люди, разумеется, не переродились, – а бывает ли вообще – не на бумаге, а в жизни, – чтобы кто-нибудь переродился за одну ночь? – но что-то в них хоть чуть-чуть изменилось. Может быть, укрепилось отвращение к собственному образу жизни – растёт глухой протест против власти чистогана. А если хоть немного изменились люди – это главное условие, чтобы изменился в конце концов мир.

О'Нейль (снимает шляпу). Итак, конец! Занавес опускается. (Тяжело вздыхает.)

Фрезер (ехидно). Потоп не удался?

О'Нейль (серьёзно). А это как взглянуть на вещи. Моральный результат, во всяком случае, не хуже, чем после древнего потопа.

Так – для героев пьесы. А если обратиться к московскому зрителю 1914—1917 годов, к человеку, у которого тоже своя инерция повседневного существования, свои засасывающие «улица, золото, биржа», то моральный прицел спектакля, гораздо более широкий, чем просто разоблачение «американского образа жизни», несомненно, был выбран весьма кстати и для Москвы. «Потоп» в Первой студии содействовал раздумьям о том, что нужно неустанно, упорно изменять мир и людей к лучшему.

Иначе Надежда Константиновна Крупская не записала бы в своих воспоминаниях о Ленине: «…Ходили мы несколько раз в Художественный театр. Раз ходили смотреть „Потоп“. Ильичу ужасно понравилось. Захотел идти на другой же день опять в театр».

Впрочем, работа над пьесой не обошлась для Вахтангова без огорчений.

Преодоление навыков довольно примитивной социально-натуралистической мелодрамы («Гибель Надежды»), надрывной игры на нервах («Праздник мира»), утешительного интимно-психологического театра рождественской сказки («Сверчок на печи») даётся многим исполнителям не сразу. Вахтангов добивается отточенно выразительной, подчёркнуто ритмичной театральной формы, стремится к заострённому гротеску. Критик газеты «Раннее утро» в дни премьеры отмечает, что спектакль «идёт точно не на сцене, а на шахматной доске, с какой-то жестокой аккуратностью, с неутомимой педантической размеренностью. Это ансамблевый спектакль, в котором все принесено в жертву идее ансамбля… И в этом смысле режиссёр Вахтангов достиг больших результатов. Налаженность огромная». Другой критик в «Новостях сезона» пишет: «Новое в „Потопе“ то, что зритель всё время чувствует театральность». Ей подчинены все выразительные средства.

В книге репетиций Вахтангов записывает: «Золото в зубах, золото в баре. Почтение к золоту, механичность, неукоснительность, твёрдость. Бир – бог. Так к нему относятся».

Но актёры нет-нет да и выпадают из жёсткого ритма спектакля. То отведёт душу Бакланова, ослабив темп ради переживаний обманувшейся Лицци, то Михаил Чехов, увлекаясь эксцентрической характерностью, перейдёт тонкую грань, отделяющую строгий вахтанговский гротеск от фарса. Выправляя этот крен, Вахтангов сам в очередь с Чеховым играет Фрезера, играет, я бы сказал, целомудренно, несколько суше, строже по мысли. В его исполнении фигура Фрезера, может быть, проигрывает в глазах зрителя, ищущего в театре приятного, занимательного развлечения, но оказывается внутренне сложнее и неотрывно приковывает к трагическим мотивам. Необыкновенно интересно смотреть то на одного, то на другого Фрезера.

Но ещё до выхода спектакля на публику в работу режиссёра вмешиваются. Сулержицкий и Станиславский. С печалью Вахтангов записывает: «Пришли, грубо влезли в пьесу, нечутко затоптали моё, хозяйничали, не справляясь у меня, кроили и рубили топором. И равнодушен я к „Потопу“.

К.С. Станиславский после репетиции «Потопа», желая поддержать ученика, в утешение подарил ему портрет с надписью: «Дорогому и сердечно любимому Евгению Богратионовичу Вахтангову… Вы первый плод нашего обновлённого искусства. Я люблю Вас за таланты преподавателя, режиссёра и артиста; за стремление к настоящему в искусстве; за уменье дисциплинировать себя и других, бороться и побеждать Недостатки. Я благодарен Вам за большой и терпеливый труд, за убеждённость, скромность, настойчивость и чистоту в проведении наших общих принципов в искусстве. Верю и знаю, что избранный Вами путь приведёт Вас к большой и заслуженной победе. Любящий и благодарный К. Станиславский».

Вахтангов тем временем не оставляет мысли о другой редакции постановки «Потопа», мечтает показать Америку, ещё смелее сняв с неё покров внешнего благополучия, обнажить её духовную опустошённость, заострить сатирическое жало.

Но это намерение не осуществлено. Его вытесняют новые замыслы и работы.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.