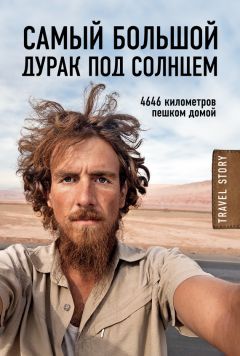

Автор книги: Кристоф Рехаге

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Своими руками

За следующие три дня я приблизился к Пинъяо почти на сто километров. Улица делает большие изгибы посреди гористой местности. Иногда меня преследуют собаки.

Вдали показались огни городка Юйцы. На часах только шесть вечера, а небо уже совершенно черное. Юйцы интересен не тем, что в нем есть старый район, а тем, что этот старый район совсем не старый. Правда, я понял это только после того, как восторженно пробегал несколько часов по городу и сделал сотню фотографий храмов и ворот, улиц и домов. А ведь мне надо было бы догадаться об этом раньше: в щелях между идеально сохранившимися историческими зданиями видны идеально сохранившиеся груды строительного мусора, идеально освещенные солнечным светом.

Когда я в очередной раз застыл в восхищении, чтобы сфотографировать развалившуюся глиняную стену в одном из переулков, за моей спиной раздается блеющий смех. Он исходит от пожилого человека на скамейке, настоящего классического китайского дедушки: темно-голубая кепка, матерчатая куртка, черные, слегка коротковатые брюки, белые носочки и матерчатые ботинки. Его ладони покоятся на рукоятке сучковатой трости, а изо рта торчит самокрутка. Впрочем, морщинистым лицом и очками он напоминает скорее Германа Гессе.

– Русский? – спрашивает он меня, но я качаю головой и отвечаю по-китайски:

– Из Германии.

– О! – В его голосе звучит разочарование. – А вы там не говорите по-русски?

– Как правило, нет.

Двумя пальцами он достает сигарету из уголка рта и показывает ею на стену:

– Эта старинная городская стена – единственное, что осталось от Старого города.

– А как же… – Я растерянно озираюсь. Улица, мощенная широкими плитами, с обоих сторон зажата многочисленными каменными строениями, выглядящими весьма исторически. Над изогнутыми крышами возвышается вдали колокольня, ее цветные украшения достигают небес.

– Все новое! – говорит китайский Герман Гессе и снова издает свой блеющий смех.

Я снова иду по дороге в западном направлении, я злюсь сам на себя. Почему я не спросил у него, как получилось так, что в городе Юйцы все построено заново?! Он наверняка рассказал бы мне что-нибудь о войне или о Культурной революции, или, может быть, выяснилось, что за все в ответе городские власти. Я бы не удивился. Современные китайские политики знамениты отрицанием всего старого и несовершенного – в том числе и в архитектуре.

Вечером я ищу комнату в гостинице, покупаю порцию жареных ростков рапса и звоню Джули.

– Юйцы – это китайский вариант Мюнстера! – заявляю я, поедая рапс.

Она смеется:

– Мюнстер? Понятия не имею. Это в Северной Германии, да?

– Ладно, ладно. Тогда пусть будет Нюрнберг. Юйцы – это китайский Нюрнберг!

– Почему же? Разве ты не сказал, что там все новое?

– Так же, как и в Нюрнберге! Все заново построенное!

– Но в Германии все это произошло во время войны! – В голосе Джули слышатся нетерпеливые нотки. – А у нас люди разрушают старинные постройки и в мирное время.

– Это связано со сменой взгляда на историю. – Мне нужно время, чтобы разобраться в воспоминаниях из курса истории. – На Западе история похожа на прямую линию, а на Востоке она представляется людям как круг. Одна династия сменяет другую, и все снова и снова повторяется…

– И поэтому китайские политики сносят старинные здания?

– В общем-то, если представить историю как круг, то становится не важно, древние ли это камни или нет.

Джули ехидно смеется:

– Ну, я не думаю, что люди предаются таким философским рассуждениям, прежде чем сносить старинные постройки. Проблема скорее в том, что в Китае все строится для того, чтобы побыстрее заработать на этом деньги.

В одном она абсолютно права: большую часть разрушений Китай устраивает себе руками своих же граждан. Когда на следующий день я подхожу к элегантно изогнутому мосту в родовом имении Чанг и останавливаюсь, чтобы полюбоваться им, я еще не знаю, что и это лишь жалкие остатки, сохранившиеся от былого великолепия. Только они и уцелели после разрушительного цунами двадцатого века.

Впрочем, и жалкие остатки выглядят все еще впечатляюще. Массивные зубчатые стены тянутся на сотни и сотни метров, а посередине – колокольня, в которой расположены входные ворота.

Все это напоминает мне Запретный город в Пекине.

– И это все принадлежало ОДНОЙ семье?! – спрашиваю я экскурсовода, когда мы проходим через ворота.

– Конечно, – гордо отвечает она, – раньше среди нас было очень много состоятельных людей. Торговая провинция Шаньси долгое время была самой богатой частью Китая!

– И колыбелью китайской цивилизации! – повторяю я слова уплетавшего равиоли человека в Шицзячжуане. Заметив, что ей очень приятно это слышать, я пытаюсь повторить относящуюся к этому поговорку, но сразу беспомощно путаюсь в словах:

– Китай последних тридцати лет вы найдете в… э-э-э-э… Шанхае? Последних ста… нет, пятисот… или даже тысячи… найдете в… Пекине?

Дружески болтая, мы прогуливаемся по родовому имению семьи Чанг, которое своей сетью улиц и домов, парками, холмами и озерами похоже более на город, чем на семейную резиденцию. Эти люди, очевидно, были сказочно богаты. Здесь имеется даже конфуцианский зал предков, где основателю семьи возведен ковчег для хранения мощей, на котором стоит бронзовый памятник. Мы стоим в полумраке перед статуей.

– Удивительно, что во времена Культурной революции это все не было уничтожено, – говорю я почтительным шепотом.

– О, да ты хорошо разбираешься! – хвалит экскурсовод. – Это, конечно, всего лишь копия статуи.

– А оригинал стоит в музее?

– А оригинал, увы, разрушен. Здесь было разрушено почти все, что было раньше. То, что мы видим сегодня, всего лишь жалкая четверть.

«Это – четверть?!»

– Верится с трудом, не так ли? – В ее голосе звучит гордость. – Сначала противостояние японцам, потом Культурная революция, и, наконец, архитектурная политика восьмидесятых…

Она вздыхает и замолкает, и некоторое время мы идем рядом молча. Потом мне в голову приходит мысль:

– А члены семьи Чанг? Где они теперь?

Ее ответ звучит неуверенно. Скорее всего она впервые задумывается над этим вопросом:

– Большинство из них живет за границей.

Я покидаю имение через запасный выход, проталкиваюсь среди стада овец и скоро оказываюсь на грязной дороге, ведущей на юг. Проходя мимо небольшой деревни, я краем глаза замечаю темно-красный отблеск. В восхищении я достаю свою камеру и подхожу ближе: огромная гора перца чили!

Я вспоминаю Джули. Как и все жители провинции Сычуань, она неравнодушна к острой еде и всегда смеется над слабаками вроде меня, которые судорожно глотают воздух, в то время как она наконец-то начинает получать удовольствие от вкуса.

Двое мужчин сгребают чили в кучу и упаковывают их в мешки. На мой вопрос, могу ли я их сфотографировать, они смеются. Старший сразу бросает свою лопату на кучу и позирует мне со стручком в руке. Стручок толстый, сочный и агрессивно светится. «Джули бы это понравилось!» – думаю я.

– Хочешь взять себе парочку? – спрашивает он, указывая на кучу.

– Нет, спасибо. Я путешествую пешком, мне тяжело нести много на себе.

– Но они почти ничего не весят!

– Он прав, возьми себе парочку! – добавляет его товарищ.

– Но что я буду с ними делать? У меня в дороге нет возможности готовить еду.

– Ты можешь просто съесть их, если тебе станет скучно.

Они не отстают от меня, и мне приходиться собрать волю к кулак и открыть им постыдную правду:

– Они для меня слишком остры.

– Слишком остры? – повторяет он и весело-недоуменно смотрит на перец в своей руке. – Да они не такие уж острые.

– Подожди-ка, он правду говорит, – замечает его товарищ, – иностранцы не выносят наших специй. Я видел по телевизору.

Получается веселая беседа. Когда я рассказываю обоим, откуда родом Джули, они умирают от смеха: из Сычуани – о да, я выбрал то, что надо! Она уже познакомила меня с родителями?

– Да, я уже был у них в гостях, но только как ее знакомый.

– Тогда будь внимателен! – говорит старший и делает такое лицо, будто открывает мне тайну тайн. – Как только она представит тебя своим родителям как друга, ты будешь обязан не только есть острую пищу, но и пить алкоголь ведрами – никак иначе!

Его товарищ ухмыляется.

Я показываю на старинное на вид здание в другом конце двора.

– Скажите, а что это такое?

Оба удивленно смотрят. Ничего себе смена курса.

– Когда-то это был храм, – говорит наконец старший, – а теперь это просто склад.

Я заглядываю в окошко, вглядываюсь в темноту, и мне приходят на память разрушения в Юйцы и в родовом имении Чангов. Здание завалено мусором и стройматериалами, и лишь колонны да выцветшие фрагменты росписи на стенах напоминают о том времени, когда здесь жгли благовония и читали сутры.

– Почему же именно тут устроили склад? – спрашиваю я.

– Это были шестидесятые годы, – пожимает плечами старший, – Культурная революция.

Присмотревшись повнимательнее, я разглядел в дальней части помещения что-то цветное. Оказывается, кто-то поставил стол, разложил на него красную скатерть и поставил статую Будды. Она кажется исчезающе маленькой среди гор гипсокартона, брезента и картонных коробок. Но все же это – храм, и если немного помечтать, то можно вообразить, что со временем люди вернут его себе.

Оба мои спутника смотрят немного растерянно. Я машу им рукой и объясняю, что мне нужно скорее идти дальше, потому что к Рождеству мне нужно быть в Пинъяо, чтобы встретиться там с Джули.

Старший облегченно смеется:

– Ах да, твоя подружка из Сычуань. Это, конечно, важнее всего остального.

Вроде как

Глаза Джули закрыты, она мягко дышит, а белоснежное постельное белье сверкает. Кровать – антиквариат времен империи Цин, и шкаф, и стол, и стулья, и даже комод. По обоим сторонам окна шикарными крупными складками ниспадают бархатные шторы.

Сегодня двадцать четвертое декабря, моя семья поет в Айфеле венгерские рождественские песни без меня, а я нахожусь в четырехзвездочном отеле в Пинъяо, на расстоянии сорока пяти дней пути и семи сотен километров от Пекина.

Сегодня понедельник. Впрочем, дни недели уже давно не имеют для меня никакого значения. Джули наконец-то со мной.

Пару часов назад черный лимузин подъехал к гостинице, дверь открылась, и в следующую секунду я прижимаю к себе маленькую смеющуюся китаянку, а она стучит мне кулаком в грудь и кричит: «Перестань, перестань! У меня кружится голова, ПЕРЕСТАНЬ!» – а я кружу ее и кружу…

– Я бы приехала сюда на поезде из аэропорта, – прошептала она мне на ухо, пока мы шли через холл, – но ты знаешь моего отца: ему непременно нужно было организовать для меня личного водителя!

Теперь она спит, из коридора доносятся приглушенные звуки китайской версии «Джингл Беллс», а я разбираю фотографии последних дней. Вот местечко Тайгу, в котором находится знаменитая белая пагода. Она вызвала у меня приступ злобы: она имела наглость быть закрытой посредине дня!

Испуганный голос по ту сторону запертых ворот, нервничая, осведомился, почему бы мне просто не посетить дом Кун Сянси, вместо того чтобы поднимать тут такой шум. Из-за меня уже все собаки взбесились!

Мне становится стыдно. Чей-чей, вы сказали, дом?

Мне охотно поведали, что в Тайгу родился один из самых влиятельных китайских политиков двадцатых – тридцатых годов, который, помимо политических и меркантильных способностей, обладал такой родословной, по сравнению с которой все мировые правители и правительницы выглядят так же ничтожно, как грибы у корней сосны.

Кун Сянси был пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-… Конфуция! Семьдесят три раза пра.

К сожалению, в доме прапотомка Конфуция осталось не слишком много интересного. В течение тридцати лет после Культурной революции он по-прежнему считался нелюбимым пасынком коммунизма. Так что повсюду лишь пустые коридоры и внутренние дворы. Какой-нибудь предмет мебели или каллиграфия на стене – вот и все наследство одного из самых богатых и знатных людей страны.

Я рассеянно водил объективом в поисках подходящего сюжета для фотографии, когда услышал за углом хриплые голоса: трое мужчин толпились возле груды кирпичей, поддерживая друг друга под руки. Когда они меня увидели, они стали восторженно бить руками по воздуху и проревели что-то похожее на «Ка-ПAO!!!».

«Kaпao?»

– Китайское гонг-фу, – пролепетал один из них, на вид уже давно достигший пенсионного возраста.

Секундочку! Это не могло быть правдой!

Но пенсионер повернулся к кирпичам, сложенным для него его товарищами, сделал стремительное движение рукой, вскрикнул: «Ка-ПAO!!!» – и верхний кирпич разлетелся на две части в разные стороны. «Ка-ПAO!!!» – бормотали все трое, подпрыгивали и хлопали друг друга по плечам.

Именно эти спортсмены посоветовали мне завернуть в фамильное имение Цяо. Оно немного меньше, чем дом Чангов, но зато гораздо известнее, и пару лет назад там снимали сериал. В самом деле, когда на следующий день я пришел в имение Цяо, то мне показалось, что я нахожусь в центре пекинского торгового центра Сидань – так много там толпилось туристов и торговцев сувенирами.

Там была даже станция верховой езды, где можно было сфотографироваться на «настоящем верблюде» из телесериала. Я поинтересовался, как зовут зверей, и узнал, что они просто пронумерованы. Верблюд номер три и верблюд номер четыре удостоились честью быть первыми представителями своего вида, которых я увидел в своем долгом путешествии на запад.

До чего же они красивы! Длинные и загнутые ресницы, бесконечно нежные глаза, а волосы на голове стоят высоким вихром, придавая сходство с южными фруктами. «Ананас» номер четыре подарил мне доверчивый взгляд, и, когда я гладил его по морде, удовлетворенно пукнул, да так оглушительно, что верблюд номер три испуганно подпрыгнул.

Весь оставшийся путь до Пинъяо меня сопровождала холодная погода, а местность вокруг стала плоской. После Юйцы горы превратились в равнину, которая выглядела так же, как Хэбэйская низменность. Снежные заносы в дорожных ямах и в тени деревьев свидетельствовали о холоде, царившем последние несколько дней. Речушки и водоемы начали затягиваться льдом.

… – Хочешь есть? – Джули проснулась и сладко потягивается. – Пошли, я приглашаю тебя на ужин.

Мы идем в ресторан, который, судя по названию «Старый Пинъяо» и меню на английском, ориентирован на иностранцев. Этот город вообще излюбленная цель туристов с рюкзаками.

– Good evening! – говорит кто-то из обслуживающего персонала, когда мы заходим в дверь. На каждом столе стоит свеча. Мы здесь единственные гости. Я заказываю себе стейк с картофелем фри, потому что на ум не приходит ничего лучше. Мы разговариваем о рождественском рынке в Мюнхене, о новой комнате Джули и ее успехах в области статистики, а я с удовольствием нанизываю беззащитные ломтики картошки на вилку и отрезаю куски мяса, такие большие, что с трудом помещаются во рту.

Вдруг Джули замолкает. Я вопросительно смотрю на нее, но она качает головой и мешает ложкой картофельный суп-пюре. Высоко поднятые брови. Глубокий вздох.

– Ах, дело не только в мюнхенской зиме. Я часто чувствую зависть, когда вижу счастливые парочки вокруг.

Возникает неловкая пауза. Беззаботное позвякивание моего ножа по тарелке прекращается.

– Знаешь, мне бы тоже хотелось, чтобы у меня был просто настоящий друг, – говорит она наконец, – у меня еще никогда не было…

– Но ведь мы вместе! Вроде как.

– Вроде как?

Остаток моего стейка застывает, пока я в который раз объясняю ей, что скоро снова буду с ней. Я говорю о емэйлах и телефонных звонках, о дешевых перелетах и скорых встречах в прекраснейших местах на всем протяжении Великого шелкового пути.

Я все время убеждаю ее, что время промчится незаметно. А вот интересно, что должны говорить жены солдат или моряков, когда их мужья вынуждены покидать дом?

Джули продолжает помешивать ложкой суп. Кажется, я ее не убедил. Я беру ее руку.

– Моя жизнь в Пекине осталась далеко позади, уже почти тысячу километров назад. Теперь есть только путешествие и ты.

На ее лице появляется намек на улыбку.

– Путешествие и я? Именно в такой последовательности?

Я с облегчением набиваю рот картошкой фри:

– Ты разве не знаешь, что я иду к тебе, ты, дурья башка?

Она смеется:

– Сам ты дурья башка, к тому же объевшаяся!

Следующие два дня мы проводим за китайскими сериалами, едой, сном и прогулками по Старому городу. Массивные городские стены, узенькие переулки, с обеих сторон увешанные красными фонарями, лабиринты связанных между собой домов… В Пинъяо можно догадаться, сколько красоты утрачено большинством китайских городов.

Почему сохранилось именно это место, являвшееся до конца девятнадцатого века финансовым центром империи?

Экскурсовод в здании первого китайского банка рассказывает нам обо всех перипетиях истории Пинъяо, а Джули оттесняет меня в сторонку и шепчет: «Старик на границе теряет свою лошадь – ты помнишь?»

Несколько дней назад она рассказала мне поговорку: если старик потеряет на границе лошадь, ждите счастья. Притчу, от которой пошла эта поговорка, знает в Китае каждый ребенок: во времена династии Хан жил на границе старик, от которого однажды сбежала лошадь. Когда к нему пришли друзья, чтобы подбодрить, он беспечно махнул рукой и сказал, что это может быть и счастливым знаком.

И действительно, через некоторое время лошадь не только вернулась, но и привела с собой еще одну, причем более ценной породы. Сын старика захотел поскорее оседлать новую лошадь, но она сбросила его, и он сломал ногу.

Но и это несчастье обернулось в итоге удачей: вскоре всех мужчин призвали на военную службу, и только сыну старика разрешено было остаться с отцом из-за сломанной ноги.

…Волосы Джули блестят в лучах утреннего солнца, я слушаю ее дыхание, нежное, как рождественские сны. В углу комнаты стоит рюкзак, который мне скоро снова придется наполнять. Фотокамеры и навигатор лежат на столе, аккумуляторы вставлены в зарядные устройства. Рядом стоит открытый ноутбук, в котором зафиксированы все мои события: фотографии, маршруты и записи в блоге. Ботинки стоят на подоконнике, вот уже два дня как сухие. Через несколько часов Джули отъезжает в Чэнду.

– Поехали на пару дней ко мне, – сказала она вчера, когда мы лакомились куриными крылышками в медовом соусе, – мои родители очень обрадуются тебе!

«Тысяча километров на самолете? В противоположенную сторону от моего маршрута?»

Я пытаюсь состроить серьезную и утешительную улыбку:

– Ты же знаешь, что я не могу с тобой поехать. Как бы сильно я ни хотел!

Перед тем как уехать, Джули достает из кармана маленький предмет, завернутый в подарочную упаковку, и кладет его мне в руку. Я даю слово открыть его, когда она будет уже в пути.

Улыбка, поцелуй, объятие. Снова поцелуй. И вот ее уже нет рядом.

Соломинка на вечеринке

Еще два дня мне понадобилось для того, чтобы решиться покинуть уютные сумерки своего номера и снова приняться за то, ради чего я, собственно, здесь.

Надо идти.

И я вышел. Я вышел за дверь в середине дня в полном обмундировании, и зима, так долго поджидавшая меня снаружи, радостно ударила по мне. Ни варежки, ни шапка, ни кальсоны от холода не спасли. Пройдя шесть километров на юго-восток через морозную пыль и встречный ветер, я пришел к святилищу Шуанлю, что значит Двойной лес.

Шуанлю – это огромная буддийская постройка пятого века. В те времена империя была раздроблена, и никто не мог себе представить, что она вновь воссоединится, когда к власти придут высокомерные правители династии Суй. Таким образом, храму примерно столько же лет, сколько собору Святой Софии в Стамбуле, то есть почти полторы тысячи.

Было бы полторы тысячи лет, если бы огонь и войны не уничтожили изначальное сооружение. В одиннадцатом веке, в период правления империи Сун, началась большая реконструкция исторических ценностей, затем последовало еще несколько периодов восстановительных работ, и сегодня почти все существующие сооружения и статуи едва ли старше двухсот лет.

Как сказал старик в Юйцы? «Еще сто лет, – сказал он, указывая на новые старые постройки и морщиня свое гессевское лицо в улыбку, – и эти штуки тоже станут предметом старины!»

В Шуанлю стоит тишина. Я задумчиво прогуливаюсь по окрестностям и в одном из задних залов храмовой постройки натыкаюсь на женщину, глубоко погруженную в молитву. Она стоит на коленях на подушке, озаренная косым лучом света, благоговейно сложив руки на груди. При взгляде на нее кажется, что она дрожит от холода, несмотря на дутую куртку.

Я медленно иду по задней части залы, и мои глаза постепенно привыкают к полумраку. На стенах становятся видны длинные ряды глиняных фигурок молодых женщин. Все они завернуты в развевающиеся одежды и держат младенцев на руках.

Это Храм плодородия.

Я смотрю на женщину, стоящую на коленях, и вижу, как беззвучно шевелятся в молитве ее губы. Наверное, ее ребенок живет далеко отсюда, в мегаполисе, хорошо зарабатывает, но не спешит создавать собственную семью. Жизнь в большом городе, с ее гудящим вихрем дел, магазинов и сложных взаимоотношений пугающе непонятна людям здесь, в этой пыльной глуши.

Интересно, о чем эта женщина говорит с сыном или дочкой, когда они созваниваются?

«Мы с отцом так хотим внука! Скажи, что в этом такого сложного?»

Вдруг я замечаю, что в статуях что-то не так. Я подхожу поближе, и по спине бегут мурашки: глаза! Глиняная фигурка одной из молодых матерей повернута ко мне лицом. Ее тонкий нос и маленький рот свидетельствуют о том, что когда-то она была очень красива, но вместо глаз на ее лице зияют лишь пустые ямы. Малыш на руках радостно улыбается. У него глаза еще есть.

Я спрашиваю охранника у двери, кто это сделал и зачем, но он отмахивается и строгим взглядом показывает на мою камеру, напоминая, что по закону запрещено фотографировать памятники старины.

В этот день я не ушел далеко, было слишком холодно. У меня течет из носа, согнувшись, я тяжело шагаю вперед навстречу ветру и проклинаю солнце, висящее на небе и подло посылающее на землю свои холодные голубые лучи, совсем не согревая ее. Я вставляю наушники и пытаюсь подбодрить себя хардкором восьмидесятых, но где-то между «Urban Waste» и третьей упаковкой носовых платков я добираюсь до небольшого поселения, встречающего меня табличкой с обещанием теплой комнатки за умеренную плату. Конечно, я поддаюсь этому соблазну.

На следующий день, после глухой ночи без сновидений, повторилась та же история. А потом наступило 31 декабря. Я проснулся в крошечной комнате и спросил себя, почему у меня так горит зад?

В почте я нахожу емэйл от своего брата Руби: «МОЙ БРАТ ПОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ТОЛСТУЮ ЗАДНИЦУ ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ?» – возмущенно написано там красными буквами. Я вспоминаю. Действительно, вчера я сделал фотографию и выложил ее на сайте, подписав: «Моя попа горит и стала огненно-красной».

Наверное, это в самом деле была плохая идея. Но я ведь не мог спустить штаны на улице перед первым попавшимся прохожим и выспросить у него, почему у меня такой красный зад. А тут – пожалуйста: кто-то сразу выдал предположение, что у меня аллергия на стиральный порошок. Думаю, что он скорее всего прав.

Упаковывая рюкзак, я решаю, что к вечеру должен добраться до туристического уголка Цзиншэн. Там я найду какой-нибудь красивый отель и вручную перестираю всю свою одежду. А наутро, в первый день нового года, я дам себе отдохнуть и подожду, пока высохнет мое белье.

По дороге в Цзиншэн местность снова становится гористой, а температура поднимается на пару градусов. Я останавливаюсь перед зданием, на котором установлена копия Эйфелевой башни. Она всего пару метров высотой, но все равно приходится запрокидывать голову, чтобы ее рассмотреть. Стая птиц, кружащая над ее верхушкой, с поправкой на размеры башни выглядит как эскадрилья боевых самолетов.

Темнеет. Я прохожу мимо двух молодых мужчин, взволнованно размахивающих руками в желтом свете автомобильных фар. Они спорят о том, как вытолкнуть застрявший в яме автомобиль. Один шаг, и вот уже я рядом с ними, один момент – и мои упакованные в варежки руки упираются в крыло автомобиля. Оба смотрят на меня ошарашенно.

– А! Я думаю, он нам поможет! – догадывается один из них, а второй растерянно пожимает плечами.

Несколько минут мы напряженно пыхтим, и, хотя машина завязла глубже, чем мы думали, нам все-таки удается вытолкать ее на дорогу. Я смотрю на раскрасневшиеся, светящиеся радостью лица моих соратников.

– Thank you, – произносят они, отдуваясь. Это звучит забавно, как «ssankju».

Уже пару часов спустя я наслаждаюсь теплом своей комнаты в гостинице и устраиваю белью разборки с водой и шампунем. На мне лишь полотенце вокруг бедер, под ногами пенистая лужа, которая медленно стекает в слив. Я тру и выжимаю белье, оно смачно чавкает, а я смеюсь при мысли о том, что тем типам, у которых сегодня застряла машина, теперь есть что рассказать друзьям и знакомым.

Сейчас восемь минут первого, и я думаю о том, что встретил этот Новый год без бенгальских огней и фейерверков, без музыки и пожеланий счастья, без объятий и без «ужина на одного». Зато я постирал, отжал и повесил на просушку семь пар носков, две пары трусов, две нижние рубашки, футболку, штаны, кальсоны, нижнюю рубашку с длинным рукавом и флисовый джемпер.

На столе стоит открытая бутылка спрайта. Я наливаю себе стаканчик, откапываю где-то купленную мною розовую соломинку и подхожу к окну. За моим искаженным отражением стоит темнота. Там, снаружи, находится маленькая деревушка, которой этот день совершенно безразличен. Тут ложатся спать рано, чтобы встать завтра в пять утра. Тут радостно ждут, когда пройдет тридцать семь дней и наступит Праздник весны, закончится год Свиньи и придет год Крысы.

Я включаю телевизор, чтобы наполнить чем-то тишину. Ни новости, ни игровые шоу не привлекают меня, и я останавливаюсь на сериале под названием «Мама Гоби». В нем рассказывается о женщине, которая в пятидесятые годы дошла с детьми до Синьцзяна в поисках мужа, командированного туда вместе с армией. Когда наконец после такого сложного путешествия она находит его, то выясняется, что муженек нашел себе новую спутницу и как раз собирался развестись со своей прежней женой. В трогательном эпизоде она решает ради детей остаться жить рядом с ним, так как всем малышам нужны родители.

Расчувствовавшись, потягиваю свой спрайт через соломинку.

Это мой второй Новый год, который я провожу в одиночку. В первый раз мне было восемнадцать лет, в нашем доме в Бад-Нендорфе было полно скорбящих родственников, и уже несколько недель я не спал нормально. В восемь вечера я зашнуровал ботинки и ушел: вниз по лестнице, на улицу, мимо празднующих людей и сквозь слабо освещенный парк, по белым, покрытым снегом полям к тому месту, где лес, словно зверь, притаился во мраке.

Первый свой шаг в лес я делаю с закрытыми глазами, как человек, который впервые прыгает с десятиметровой вышки. Темнота, подозрительные шорохи, запах хвои. Под курткой у меня три свитера, мне не холодно, но темнота пугает меня. Я иду и боюсь остановиться. Стараясь дышать ритмично, я иду вслед за слабым лучом своего карманного фонарика, пока тьма наконец не начала расступаться, я добрался до просвета, в котором виднелся большой черный силуэт – смотровая башня.

Когда я лез туда, мои шаги глухим эхом разлетались по старым стенам. Верхушка башни невысоко над деревьями, но этого хватало, чтобы увидеть вдалеке поселок. До полночи еще целый час. Я уселся в углу и писал что-то в дневник.

Увы, эта прекрасная тишина длилась недолго. Я услышал кудахтающий смех, а потом в воздух взмыл фейерверк, со свистом набравший высоту и взорвавшийся огромным красным цветком. Улюлюканье, хохот и шаги приближались, и через пару минут я был окружен хлопками и звоном бокалов с шампанским.

В ужасе я бежал из башни. На границе освещенного пространства я бросил взгляд назад: верхушка башни освещалась вспышками света, и свист фейерверков рвал в клочья ночную тишину. Пьяный смех и невнятное пение.

Лес перестал меня пугать: я бежал и бежал, глубже и глубже погружался во тьму, и до меня доносился удивленный шорох и вопросительные звуки зверей, вырванных из сна человеческим шумом.

– Не бойся! Не бойся! Не бойся! – приговаривал я сам себе, несясь через первые мгновения нового тысячелетия обратно к дому, и ощущал, как бег постепенно успокаивал меня.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?