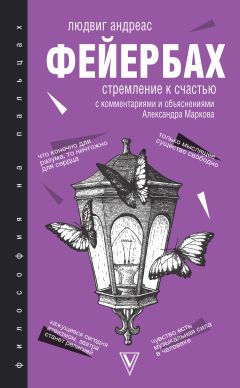

Текст книги "Стремление к счастью. С комментариями и объяснениями"

Автор книги: Людвиг Фейербах

Жанр: Философия, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)

VII. Нравственное стремление к счастью

Ты опять уклоняешься, сбиваешься с пути в область истории, и на этот раз даже естественной истории, вплоть до далеких времен, вымерших животных родов! Оставайся при современности, оставайся при обыкновенных, повседневных явлениях человеческой жизни! Кто не знает вместе с Гельвецием, что есть достаточно несчастных людей, которые становятся счастливыми только путем поступков, ведущих их на эшафот? И кто не знает знаменитого, приведенного тем же Гельвецием но тому же самому поводу, примера с глазным врачом, который дает такой совет страдающему болезнью глаз любителю вина. «Если ты, – сказал он ему, – находишь больше удовольствия в наслаждении вином, чем в наслаждении зрением, то для тебя вино является большим благом; если же удовольствие видеть является для тебя большим, чем удовольствие пить, то вино для тебя есть величайшее зло».

Фейербах приводит цитаты из 4-го Рассуждения трактата Гельвеция «Об уме». При этом если Гельвеций настаивал на абсолютном эвдемонизме, полном сведении ценности вещей к их способности доставлять удовольствие, то Фейербах говорит далее, что удовольствие может быть отождествлено со счастьем, а счастье не может состояться без цельности сознания и самоощущения, т. е. без здоровья.

Но что же может быть выше удовольствия зрения, что может быть выше счастья здоровых глаз, и, однако, столько людей забывают и пренебрегают тем не менее здоровьем своих глаз из-за наслаждения напитками и кушаньями, пренебрегают даже здоровьем благороднейшего органа своего тела и жизни – органа мысли! Но тем, что эти люди жертвуют более высоким и длительным стремлением к счастью ради низшего и преходящего стремления, доказывают ли они что-нибудь против стремления к счастью как естественно обоснованного и естественно оправданного стремления? Доказывают ли люди, которые заболевают глазами из-за пьянства, что здоровье вообще, в том числе и здоровье глаз, не является благом для людей, хотя бы и пьяниц? Доказывают ли они, что они желают заболеть и ослепнуть, а не то, что они стремятся к противоположному, хотя они поступают вопреки здоровью? Или врач, ввиду того, что он, ограничивая или совсем запрещая своим пациентам какое-нибудь наслаждение, если они хотят выздороветь или если они здоровы, то не заболеть, причиняет им боль и приписывает им воздержание – отрицание удовольствий, является поэтому мизантропом, злодеем, извергом, тираном?

Фейербах говорит о неразумных поступках людей, например, подрывающих свое здоровье ради наслаждений, как о примере не ошибочного выбора предмета наслаждения, а ошибочной стратегии получения наслаждения, недостаточно моральной. Предмет наслаждения для философа желанен объективно, другое дело, что человек должен построить свое стремление к счастью, исходя из «разума и морали».

Но кто же этот знаменитый глазной врач? Старое, хорошо знакомое стремление к счастью, только еще с новым, до сих пор не принимавшимся во внимание предикатом морального стремления к счастью. Обычные упреки и возражения против стремления к счастью не доказывают ничего другого, кроме того, что для человека нет блаженства без разума и морали. Однако здесь и теперь я беру только ту часть морали, в которой у моралистов идет речь лишь о так называемых обязанностях человека к самому себе.

Моральная философия обычно исходит из общего понятия «обязанности», и дальше уже подразделяет это общее понятие на обязанности по отношению к другим (помощь оказавшемуся в беде) и по отношению к себе (поддержание собственного здоровья, чтобы мочь оказать помощь). Фейербах критикует моральную философию за резонерство: даже естественное поддержание здоровья и счастья организма оказывается лишь производной от совершенно отвлеченных и не доказываемых до конца обязанностей перед другими. На это моралисты могли бы возразить, что обязанность есть всегда взаимное отношение, отношение к другому или другим, отношение долга (и обязанность по отношению к себе – это отношение к себе по образцу отношения к другому), а не отношение какого-либо нормативного потребления собственного удовольствия.

Моралисты с незапамятных времен упражнялись в том, чтобы перещеголять друг друга высокопарными фразами, чтобы считать себя тем более значительными и лучшими моралистами, чем больше они предложили преувеличенных, трансцендентных, неестественных и сверхъестественных, нечеловеческих и сверхчеловеческих понятий. Для них было осквернением, запятнанием и поношением святой девственницы морали, если оставалась хотя бы одна только капля крови, хотя бы намек на эгоизм, даже здоровый, сообразный с природой, необходимый, неизбежный эгоизм, тождественный с жизнью. Именно немецкие моралисты ставили себе в особенную заслугу то, что они, как было упомянуто выше, вычеркнули из морали всякий эвдемонизм, т. е. в действительности – всякое содержание.

Вероятно, Фейербах имеет в виду прежде всего Канта, обосновавшего, почему моральные обязательства нельзя выводить из чувства, но только из понятия долга. Чувство переменчиво и имеет в виду, согласно Канту, уже состоявшееся обязательство, мы уже вошли в соприкосновение с другим, если чувствуем что-то к нему или к ней относящимся, поэтому чувство оказывается только случайным эмоциональным переживанием долга, часто в силу своей случайности искажающим подлинное понятие о долге.

И все ж таки эти господа, которые ничего не хотят знать в морали об эгоизме, о стремлении к счастью, говорят и поступают в отношении обязанностей к самому себе так, как будто бы (какое лицемерие!) заповеди, на которые они опираются, не являются заповедями собственного, индивидуального стремления к счастью. Если вы признаете обязанности человека по отношению к самому себе так же, как признаете – и с полным правом – обязанности по отношению к ближним (ибо в сравнении с обязанностями по отношению к другим и в противоположность к наглым требованиям, которые они мне могут поставить, обязанности по отношению к себе действительно существуют, а следовательно, и данное выражение имеет оправдание и является правильным), если признаете, то признайте же в таком случае открыто и честно эгоизм, возведите его откровенно и торжественно и дворянское достоинство в морали как необходимый элемент, как основную составную часть последней! Только никакого лицемерия, никакого притворства, по крайней мере, в морали!

Фейербах упрекает любых моралистов в лицемерии: ведь они все равно в конечном счете исходят из интереса, а не из долга, они заинтересованы в том, чтобы понимать, что такое долг, или в том, чтобы выполнять долг. А центром интереса оказывается мое «я». Доказательство Фейербах берет из того, что требования другого по отношению ко мне чаще менее разумны, чем требования мои по отношению к себе: например, сосед может от меня потребовать потесниться, а я не потребую от себя тесниться. Собственно, такое посягательство соседа и ограничивает система права. На это моралисты могли бы возразить, что у другого «я» не меньше оснований быть разумным, чем у моего «я», тогда как право не может оговорить все возможные ситуации отношений, и поэтому мораль действует там, где не действует право, но разбирая так же не ситуацию самого существования «я», а ситуацию, в которую уже вступили больше чем одно «я».

Это величайший порок, это отравление добродетели ядом, в то время как другие пороки занимаются только <ее> грубым убийством; порок этот, правда, в наше время господствует в государстве и в церкви, в высших учебных заведениях и в сельских школах, в монастыре и в казарме. Склонность и долг, конечно, не являются словами одного и того же значения, не являются синонимами; их, следовательно, необходимо различать. То, что я делаю из склонности, я делаю из стремления к счастью и делаю охотно, с удовольствием и с любовью, потому что это меня делает непосредственно счастливым. То, что я делаю по долгу, делаю даже тогда, когда это меня не только не делает счастливым, но именно поэтому часто делает даже несчастным, больше того, – противостоит мне, я делаю, преодолевая самого себя, только по внутреннему и внешнему принуждению, ибо они почти всегда бывают вместе, хотя бы я и не сознавал этого или из морального высокомерия обольщал себя мыслью, что поступаю только из чувства долга.

Обычно в моральной философии говорится, что хотя момент исполнения долга может быть неприятен, но после человека настигает несомненное удовлетворение. Тогда как Фейербах считает, что за этим удовлетворением стоит «моральное высокомерие», представление, что я уж точно, выполнив долг, оказался правильным и нравственным человеком. Фейербах критикует такое вменение человеком себе совершенной правды, на что моралисты возразили бы, что это вменение правды – та точка, в которой соприкасаются мораль и право.

Но разве мы должны из этого несогласия смысла, из этого словопрения тотчас же, как нравственные пуритане и педанты, сделать вывод о печальной необходимости формального, полного развода между долгом и склонностью? То, что сегодня, в данном настроении, при данном телесном и духовном состоянии я делаю только потому, что я должен, следовательно, делаю против воли, то же самое уже завтра, быть может, я сделаю в высшей степени легко и радостно. То, что в данном периоде жизни причиняет мне только неудовольствие, что противно мне, как, например, хождение в школу, является для меня делом только долга, то приносит мне величайшее удовольствие и пользу в более поздние годы, хотя бы и не непосредственно само по себе, а лишь по своим результатам, и я с улыбкой признаю теперь, что смирительная рубашка долга была надета на меня только по повелению моего собственного стремления к счастью, тогда еще недостаточно понятого и еще не познанного.

Фейербах указывает на важный недостаток морализма: он исходит из того, что все люди «взрослые», понимающие и свою, и чужую пользу. Тогда как многие действия не-взрослых, например, образование, устроены так, что они не прозрачны для самого действующего (школьник, пока учится, не вполне понимает, зачем он учится, и разве что верит старшим, что все это пригодится в жизни), но прозрачны для тех, кто обязал человека к этим действиям. На это моралисты возразили бы, что и для заказчиков этих действий они могут быть непрозрачны, например, никто не знает до конца, как дальше будут развиваться наука или прогресс, и здесь просто речь идет о взятии обязательств, в котором участвуют более двух лиц, и недостаточная правоспособность ребенка дополняется общей правоспособностью всей системы образования.

Сколько нужно для того чтобы сделаться мастером в игре на каком-нибудь инструменте! Какое упорство, какое неустанное прилежание, жертвующее столькими дорогими радостями! Какие скучные упражнения! Какие напряжения мускулов и нервов! И хотя я принялся за этот инструмент только из склонности, как часто я тем не менее играл на нем с отвращением, только по долгу, как часто при дурном настроении посылал его к самому черту! И все же этот инструмент, проклинаемый мною в моменты досады за те лишения и муки, которые он взвалил на меня, является для меня источником величайшего наслаждения и счастья.

Распространенное представление того времени о домашнем музицировании как источнике счастья, отразившееся и в литературе, и во многих воспоминаниях. Музыка, с одной стороны, отвлекала от забот, а с другой – оказывалась примером строгого самовоспитания, а значит, счастливо сбывшейся власти над собой.

«О вечность, ты, громовое слово!» Что за беду натворила ты в головах и сердцах человечества! Только ты ответственна за то, что оно превратило физику учения о нравственности в метафизику, человеческое слово – в слово Божие, особенное – во всеобщее, преходящее – в постоянное. В силу того, что склонности и обязанности (не следует забывать, что здесь речь идет все время только об обязанностях человека к самому себе) часто ссорятся друг с другом, бранятся и дерутся между собою, вневременные моралисты превратили их в смертельных врагов, врагов не мимолетных и относительных, но абсолютных, вечных врагов, врагов но существу, по крайней мере пока они находятся на земле, ибо в надземном, сверхвременном мире даже враги должны стать друзьями.

Имеется в виду обычное, например, для трагедии периода классицизма, противопоставление «чувства» и «долга», сохранившееся до наших дней, например, в психоанализе («оно» против «сверх-Я»). Фейербах считает, что этот конфликт противоречит настоящему предназначению человеческой природы: порыв к подлинному существованию отвечает глубинному чувству и при этом является исполнением высшего долга – долга перед собственной природой.

Обязанности по отношению к самому себе суть не что иное, как правила поведения, необходимые для сохранения или приобретения телесного и духовного здоровья, возникшие из стремления к счастью, почерпнутые из опыта их согласования с благом и с сущностью человека, отвлеченные от счастливого, нормального и здорового человека, выставляемые как образец для других и для самого себя в случае заболевания. Долг есть только то, что здоро́во, то, что само уже в одном только своем выполнении является показателем и выражением здоровья или создает таковое, ибо существуют также и такие подчиненные обязанности или добродетели, которые являются только средством для целей здоровья, сами же не имеют ценности.

Здесь Фейербах описывает подлинное существование с точки зрения житейской мудрости: здоровье и благополучие, которые позволяют человеку не только реализовывать свою природу и свои планы, но и показывать другим пример такой реализации.

Таким подчиненным низшим долгом, или добродетелью, недостойной даже имени долга в глазах супранатуралистов, является, например, чистоплотность. А она, тем не менее, имеет в себе все признаки, которые побуждают морального и философского супранатуралиста превращать долг и стремление к счастью в различные по своей основе сущности. Человек в своем высокомерии унизил названия животных, превратив их в обозначения человеческих пороков, в ругательные клички, так, например, превратил название «свинья» в обозначение нечистоплотности. Какая несправедливость к бедному, увы, бессловесному животному! Ибо большинство животных – а может быть, и все – чистоплотны в большей или меньшей степени; так, даже и свинья является животным, любящим чистоту, и хорошо себя чувствует только при ее наличии. Лишь человек есть не только урожденная свинья (как и любое молодое животное, которое, однако, из-за отсутствия самостоятельности, из беспомощности имеет в лице своих родителей представителей своего собственного стремления к счастью и чистоте), но и свинья постоянная, ибо там, где родители возятся в навозе, дети подражают им в том же, и таким образом исторический навоз наследуется от поколения к поколению нетронутым и не оспариваемым критической жаждой обновления и очищения.

Действительно, свинья любит чистоту, а образ ее как грязного животного возник а) из ритуальной нечистоты, б) из-за специфики потоотделения (охлаждения), требующей в жаркий день валяться в грязи.

<…> Тем не менее чистоплотность, являющаяся для грубого или одичавшего человека тяжелым, печальным долгом, который он поэтому или совсем не выполняет, или выполняет только с неохотой, со скукой, является для культурного человека удовлетворением и доказательством того или иного стремления к счастью, добродетелью, основанной на склонности и на стремлении, так что ее выполнение даже в том случае, когда оно связано с преодолением известного противодействующего чувства, чувства лени или изнеженности и любви к удобствам, именно в случаях применения радикального очищения, все же совершается столь же естественно, как принятие пищи и питья, что является, как мы уже знаем из Лютера, самым легким и веселым делом на свете. Но то, что относится к чистоплотности, которую я только потому здесь выделил особо, что я везде делаю исходным пунктом и фундаментом самое очевидное и неоспоримое, прежде чем подняться в более высокие и туманные области, то же самое относится и к добродетели вообще, по крайней мере, к добродетели, относящейся к собственному «я».

Умывание как веселость – по сути, то удовольствие, которое современный человек получает от спорта, а также удовольствие от приведения себя в порядок, от упорядочивания своего тела, что потом обещает и упорядочивание быта.

VIII. Существенные различия счастья и себялюбия

Моральные супранатуралисты исключили из морали счастье, себялюбие вообще, потому что, как говорит Кант, «веление, гласящее, что каждый должен стремиться стать счастливым, было бы нелепым, так как никому не повелевают того, чего он и сам непременно желает».

Цитата из «Критики практического разума» Иммануила Канта. Контекст цитаты: различие между желанием и склонностью. Человек может не иметь склонности к счастью, потому что привычка требует чего-то другого, например, погружаться в заботы, но желание счастья в человеке никогда не пропадает, если не смешивать мир желаний с миром привычек.

То же самое говорит по отношению к себялюбию уже Сенека. Но разве существует одно и то же себялюбие, одно и то же счастье? Ведь вы же обычно так щедры на ваши различения, даже на схоластические различения и различеньица тончайшего сорта. И только тогда, когда вам приходится говорить о себялюбии и счастье, ваша способность различения кончается, все – даже самое разнородное – становится одинаковым и одним. Верю, правда, что и готтентот счастлив и что он любит себя так же, как кёнигсбергский мудрец или римский философ и государственный деятель; если бы он чувствовал себя несчастным, он также чувствовал бы себя вынужденным искать средств и путей, чтобы выйти из этого несчастного состояния.

Счастье дикаря – важная тема дискуссий эпохи Просвещения: можно ли считать невежественного человека счастливым, если он просто не узнает своего несчастья? Если дурак совершенно безрассуден и безответствен, можно ли назвать его счастливым? Представление о человеке как о социальном существе требовало ответить на вопрос отрицательно. Но Фейербах ставит новый вопрос: на основании чего мы не считаем готтентота или любого другого дикаря социальным существом? Он приходит к выводу, что готтентот пока не отстаивает свое право на бо́льшее счастье, чем обладает, вполне счастлив собственным счастьем, а именно, счастьем потребителя, способного извлекать удовольствие из всего. Например, дикарь не поел – но счастлив, что не потратил силы на охоту и приготовление пищи. Тогда как человек культуры счастлив потому, что справился с трудностями и показал другим пример, как справляться с трудностями.

Ведь счастье «субъективно», как слишком хорошо знают и говорят моралисты, и оно таково на самом деле. Мое счастье неотделимо от моей индивидуальности; оно только мое, – не твое, так же как кожа, которая на мне, не твоя, а моя. Но все же есть большая разница между кожей готтентота и кожей кёнигсбержца или римлянина, между закупоренными грязью порами кожи и порами открытыми, доступными для воздуха, между себялюбием, которое едино с любовью к грязи и насекомым, и себялюбием, отличающимся и очищающим себя от грязи, короче – между зловонным и благоуханным себялюбием. Говорят, хвастовство дурно пахнет; но мы не скажем этого про человека, который указывает на свои действительные заслуги с целью защитить себя от злословия и сплетен. То же самое относится и к самолюбию, или себялюбию, и относится к тому же еще в гораздо большей степени; ибо существует не только справедливое и относительно необходимое; но также и абсолютно необходимое себялюбие, совершенно независимое от моего знания и от моей воли, себялюбие, которое в такой же степени нельзя отнять от меня, как и мою голову, не умерщвляя при этом меня самого. Только католицизм, только иезуитизм совершил, конечно, и здесь невероятное, невозможное: он отрубил человеку голову, а тот все же ходит, как святой Дионисий, до сих пор еще с отрубленной головой под покровительством сильных правительств и под защитой глупых и слабоумных народов.

Святой Дионисий Парижский, по легенде, дошел с места казни на горе Монмартр до места погребения, нынешний монастырь Сен-Дени, с отрубленной головой в руках. Эта легенда подчеркивала провиденциальность его мученичества. Фейербах воспроизводит обычные упреки католической святости со стороны атеистов и радикальных протестантов, что в ней есть элемент мазохизма (готовность к любым мукам и испытаниям), а значит, наслаждения страданием и чем-то низким, что тормозит прогресс.

<…> Итак, даже грязному готтентоту хорошо в его грязи. Тем не менее между благополучием грязного и благополучием чистоплотного человека существует не только относительное и субъективное, но и объективное, действительное, предметно обоснованное, фактическое различие. Одно дело, если я нахожу зло хорошим или, правильнее выражаясь, не ощущаю и не признаю его как зло, потому что я привык к нему и не знаю ничего лучшего, и совершенно другое, если я наслаждаюсь самим добром; одно дело, если я уже даже не чувствую запаха чего-либо омерзительного, по крайней мере, не ощущаю как нечто, меня угнетающее и оскорбляющее, и совершенно другое, если я действительно вдыхаю благовонные ароматы.

Эго различие столь же объективно, столь же велико и столь же несомненно, как какое-нибудь химическое различие между азотом и кислородом, между сероводородом и озоном. Не обонять больше зловония <для дикаря> – это все равно, что не обонять больше вообще, но скольких наслаждений, скольких благодетельных (конечно, и противоположных также) нервных возбуждений лишается тот, кто имеет притупившееся обоняние или не имеет его вовсе! Итак, оставим без зависти и готтентоту его счастье; но не перестанем самым резким образом различать тупоумное и остроумное, католическое и человеческое, глупое и образованное, покрытое грязью и от грязи очищенное счастье! Каждая вновь открытая для воздуха и света при помощи мыла культуры пора нашей кожи есть новый источник добродетели и счастья.

Итак, по Фейербаху дикарь или дурак, не чувствующий грязи, в которой живет, – просто человек, сознательно отказавшийся от чувственности, притупивший и убивший в себе чувство, как злодей может притупить и убить в себе голос совести. И то, и другое – совершенно недолжное положение.

Конечно, даже и обладающие одинаковыми хорошими свойствами воздух и свет имеют не одинаковую силу делать счастливыми людей различных свойств и индивидуальностей. Существуют безнадежно и несравнимо грязные люди, которые до такой степени ужасаются и возмущаются требованием очистить себя от грязи, уже освященной ее древностью, унаследованной от предков, как будто бы от них требуют содрать кожу с тела. Существуют люди, до такой степени боящиеся света и воздуха, что они безусловно не переносят жизни среди вольной и светлой природы и счастливы только в темных и затхлых логовищах, где обитают жабы и жерлянки; они бранят свет, как темноту, темноту же, напротив, восхваляют, как свет.

Короче говоря, существует бесчисленное количество людей и даже людских родов, которые считают себя совершенно здоровыми, но только потому, что они больны уже от чрева матери и, следовательно, ничего не знают и знать не хотят о здоровье. Но следует ли из этого воображаемого здоровья больного, что нет никакого действительного здоровья и что это действительное здоровье не является благом само по себе? Как известно, можно приучить себя даже и к яду, даже к мышьяку, например, и потребитель мышьяка выглядит столь же здоровым и свежим, как сама жизнь, точь-в-точь так же, как наш теперешний хвастливый, кичащийся своей жизненной силой католицизм; и все же этот румянец, этот пленительный блеск и видимость жизненной свежести только действие смертельного яда, скрывающегося в тайниках его тела.

Но даже к хорошему и здоровому человек сначала должен приучить себя. Даже самое хорошее вино неприятно, если не привыкли к вину вообще или привыкли только к плохому вину. Я знаю баварских «патриотов», для которых измена партикуляризму «баварского национального напитка» является чем-то вроде salto mortale, которые уже после стакана вина кривят и корчат лицо, как будто бы им предложили выпить кубок Сократа.

Salto mortale (лат.) – смертельный трюк. Конечно, Фейербах преувеличивает «пивной патриотизм» баварцев, вошедший в поговорку, как и у нас в России «квасной патриотизм», в публицистических целях.

Кубок Сократа – кубок с цикутой, ядом, которым был казнен Сократ.

Являются ли поэтому наслаждение вином и наслаждение пивом наслаждениями одинакового содержания, одинаковой ценности? Радует ли пиво сердце человека так же, как вино? Значится ли что-нибудь о пиве в Священном Писании? Или, быть может, научное, теологическое сумасбродство Нового времени действительно уже вырезало Гамбринуса из ребра Адама или из чресел Ноя, доказав библейское и христианское происхождение пива, разумеется, прежде всего пива par excellence баварского? <…>

Гамбринус – персонаж фольклора, баснословный король, изобретший пивоварение, переносно вообще «пиво» или «пивоварение».

par excellence (лат.) – по преимуществу. Фейербах издевается над пивом как над частью мещанского быта, им презираемого.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.