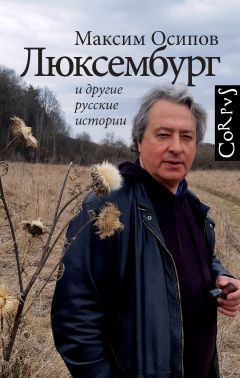

Текст книги "«Люксембург» и другие русские истории"

Автор книги: Максим Осипов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц)

Мама тоже пробует подработать – берет в издательствах корректуры, рукописи.

– Русский язык, – говорит отец, – не язык редакторов и корректоров…

Она тихо уходит на кухню: здесь телевизор. Советские фильмы, до– и послевоенные, черно-белые во всех отношениях. Матвей не может понять: как она смотрит подобную чушь? – Не выключай, просит мама, тут нечего понимать, тебе не нравится – и хорошо, и к лучшему, но все же не выключай, оставь.

* * *

Вот еще: с наступлением больших перемен отец сделался очень набожным. Всюду, во всех компаниях, часто ни с того ни с сего, принялся говорить о вере, откровенно, нецеломудренно. Тогда все задвигалось, зашумело, поехало, стало вдруг мало еды. С тем же простодушием, с каким он забирал себе лучший кусок – Нина вообще не ест ничего, Матвей вырос, а он голоден, стар, – отец рассуждал о личном спасении. Одни спасутся, другие – нет.

В Ленинграде он был католиком, а по приезде в Москву объявил, что европейская культура внутренне разрушительна, переметнулся в старообрядчество – несколько раз побывал у Рогожской заставы, очень привлекательным показалось ему это сочетание слов. «Стоя на рогожке, говорю, как с ковра» на некоторое время стало любимым его выражением. Приобрел привычку говорить на – ся: «смеялися», «удивлялися» – не прижилось, «посюсторонность» оказалась более органичной.

На одной из лекций – Матвей приехал, чтоб доставить его домой, отец уже себя плохо чувствовал – слушатели спросили, чего бы он хотел пожелать молодежи. Отец задумался: «Жизнь – длинна ли, коротка – одна», – он любил подобные приступы. Матвей с привычным стыдом ожидал продолжения. Но отец спокойно сказал:

– Не бойтесь. Ничего не бойтесь.

Ну же, подумал Матвей, сейчас, вот сейчас! – про ленинградское дело он уже знал в подробностях, – говори! Странно, нелепо, вычурно, при молодежи, при всех – скажи! Но отец ничего не сказал. Только вот – ничего не бойтесь.

Дыра, пустота стала больше, расширилась. Скоро, как у какого-нибудь алкоголика, наркомана, в нее повалится все – остатки любви, сочувствия, умения радоваться. Тогда и решил – уехать, сменить фамилию.

* * *

Он отказывался от фамилии, как говорили – княжеской, чуть не царской – запутанная история, берущая корни из Византии. Во всяком случае, когда благородное происхождение вновь вошло в моду, особенно в Питере, выяснилось, что отец его может многое предъявить. Но фамилию Матвей как раз таки и менял, чтобы с ним разойтись.

Законным образом сделать ничего невозможно, а зачем это надо? – говорят ему умные люди – группка ребят, знающих все ходы-выходы, – достаточно получить заграничный паспорт с другой фамилией. Есть человечек, который поможет, у нас же свобода, важна лишь цена вопроса. – А человечек откуда? – Да все оттуда же.

Они и этим теперь занимаются? Вот уж – кому ничто не мелко, да? – Для американцев напишешь – была одна фамилия, стала другая, американцы наивные. Подумаешь – документы, а что, собственно, такое есть смена фамилии? Или непременно тетя нужна в черной мантии? Давай, старичок, соглашайся, все будет о’кей. Какую возьмешь фамилию? И Матвей называет первое, что приходит в голову: Иванов.

Через месяц он получает паспорт, человечек не обманул. Они все еще выдают паспорта с советской символикой – на восьмом году после роспуска СССР. Не все ли равно? Главное – с новой фамилией. Любая прихоть за деньги заказчика: это Москва.

* * *

Скоро Нью-Йорк. Под ними – вода: облака, где-то там – океан, дождь. Красиво, но одинаково и одиноко. Так будет в аду, если ад вообще есть.

Болел отец не так широко, как жил: стал хиреть, отекать, задыхаться. Следовало ожидать наплыва профессоров, светил, столкновения у его постели разнообразных мнений – нет, дядька какой-то, хирург, в несвежем халате, посмотрел выписки – много сопутствующих заболеваний, никто не возьмется его оперировать – и отец почему-то удовлетворился: что ж, будем теперь ожидать конца. Но ведь можно сходить к другому профессору, третьему, поискать хирурга, который взялся бы.

– Нина, пожалуйста, я устал, – он запрещает ей думать об операции. – Надо остановить часы, спроси у сына, что это значит, он у нас шахматист.

Были, конечно, эпизоды и жалости, и наружной близости, особенно когда Матвей уже знал, что скоро уедет в Америку. Отец не был против:

– У них даже на де́ньгах написано: «Уповаем на Господа». – Одна из последних его несуразностей, но, кажется, бескорыстных – отцу уже очень хотелось остаться с мамой наедине.

День или два до отъезда. Матвей с отцом у компьютера, отец просит его научить: он уже знает, как компьютер включается-выключается, больше ничего не выходит. Нет, сюда нажимать не надо, это шахматная программа, старая. Можно ее удалить, раз мешает. И эту тоже. Отец пристает: как удалять программы? Как вывести на печать текст? Как сделать, чтоб ничего не терялось? Пускай Матвей ему все покажет, напишет инструкцию. И этот, как его… Как называется эта вещь?

Всемирная паутина, сеть, Интернет. Матвей думает: сюда тебе точно не надо. Потому что в какой-то момент наберешь, догадаешься: антисоветская группа, Ленинградский университет. И свою фамилию.

* * *

Матвей ударяет по подлокотнику. Больно, но не достаточно. Он бы с удовольствием обо что-нибудь стукнулся лбом. Пустите, он должен встать. И – вперед.

Стюардесса отодвинута в сторону.

– Ноги размять?

Всё размять. Он пойдет туда, за перегородку, врежет старому индюку.

Через десять минут возвращается. Нормально вышло. Сердце стучит, каждый удар отзывается болью. По прилете звонит домой. Жив отец?

Нет, умер сорок минут назад.

Ultima fermata

Умер, сказала мама. Он умер.

Принял лекарства, она ему почитала – он просил старого, совсем старого – потом отошла приготовить питье, вдруг крик: «Нина, кажется, я умираю. Звони Матвею!» Пошла искать телефон, вернулась, он говорит: «Не звони. Мне лучше». А потом вздохнул глубоко два раза и перестал дышать.

– Он часто вспоминал о тебе в эти дни.

Не надо, думает Матвей. Поздно. Всё – поздно. Он начал чувствовать сердце еще в самолете, теперь оно заболело сильней.

Она ему много читала. Стихи. Он любил стихи. Мама не кажется ошеломленной. Только очень сосредоточенной.

– Матюш, мы договорим и… Ты где?

Он в Нью-Йорке.

– Мы договорим, – повторяет мама, – и я выключу телефон.

Ей без перерыва звонят. Плохо, что мама одна.

Она отвечает: нет, ничего. Но людей, конечно, не избежать. Да и отцу многолюдье нравилось.

– Завтра братья твои приедут.

Братья. Они все время звонили в последние дни. Требовали, чтоб она действовала.

– Ничего нельзя было сделать, – говорит Матвей. – Мы ведь были готовы к этому.

– Да, – отвечает мама. – Пойду к нему.

* * *

Матвей и успел бы, возможно, если б – бегом, но время в какой-то момент пошло слишком быстро, да и прилетели они в Нью-Йорк с опозданием. Стойка закрыта – до завтра, самолеты в Москву летают только один раз в день. Они его выкликали – делали объявления. Не привык он еще к новой своей фамилии.

– У меня сегодня умер отец, – произносит Матвей со стыдом.

Очень плохо, им искренне жаль. Они отправят Матвея в гостиницу. – Гостиница, ночь – нет, немыслимо. Надо действовать, двигаться, пожалуйста, помогите. – Они посмотрят, что можно сделать. Лондон, Франкфурт, Париж – нету мест. Вот, есть возможность лететь через Рим. Они посадят его в первый класс. В знак… ну, ясно чего. Доплаты не требуется, вот билет, вот посадочный, торопиться некуда, пусть уложит все хорошенько. Как он вообще? – Спасибо, все ничего. Он им очень признателен.

Биологическая, природная связь с отцом всегда ощущалась слабо: нечему рваться. Странно все-таки: был отец, теперь нет. Еще – боязно от того, что предстоит увидеть: холодное, пожелтевшее тело, труп. Или его увезут? – было б лучше, но нет, отец не любил «патефонной культуры», он бы такое решение не поддержал.

Матвей всего-то и видел покойников – одного из тренеров своих по шахматам, это не было страшно, народу полно, и где-то там, далеко – венки, гроб, – и ленинградскую бабушку, мамину маму. С ней он был не то что не близок – почти не знаком, бабушка не приняла замужества дочери, зять приходился ей чуть ли не сверстником. И дома, и в церкви мама что-то все время поправляла на ней, гладила ее, трогала, Матвею казалось – немножко нарочно, как будто бы для него, чтоб он меньше боялся. А он постоял, потомился своим неучастием, поцеловал бумажку на лбу.

* * *

Первый класс самолета, летящего в Рим. Там он застрянет почти что на восемь часов, в Москве окажется вечером. Рядом – пестро одетые американцы, большая компания, мужчины и женщины.

– Make yourself comfortable, – устраивайтесь.

Фигурам должно быть комфортно, да. Матвей что-то автоматически выпивает, крепкое, еще на земле. Может, заснуть получится. Он почти не употребляет спиртного, но когда и выпить-то, если не в такой ситуации? От еды он отказывается.

Газеты, тележка целая: читайте, приобретайте мнения. Соседи берут по нескольку штук – газеты гигантские, как порции в американских кафе. Погружаются в колонки цифр – и мужчины, и женщины. Печать мелкая, котировки акций: наша цивилизация – проект финансовый и правовой.

Матвей тоже берет газету – чтоб прочесть ее целиком, не хватит нескольких дней. Политика, местные новости, искусство, спорт. По вновь обретенной привычке он принимается было просматривать тексты шахматных партий, но прекращает – зачем? А вот и страница, где некрологи: можно сказать, прямо к случаю.

Всех, чьи истории он читает, объединяет одно – их жизни закончились в апреле нынешнего, тысяча девятьсот девяносто девятого года. Как и отца. Про каждого – где, от чего умер, кого из родных оставил, вехи карьеры и что-нибудь симпатичное, чем кто запомнится. Впрочем, не обязательно симпатичное.

Умер сенатор-республиканец, девяносто четыре года, имел большое влияние на Юридический комитет. Противник насилия и порнографии в средствах массовой информации, борец за смертную казнь. И против ограничений на продажу оружия. При Никсоне выдвинул в Верховный суд своего протеже, которого многие считали человеком серым, посредственным. «Хоть бы и так, – говорил сенатор. – Люди в большинстве своем серые. И люди, и судьи, они достойны иметь своего представителя». Оставил дочь и двух сыновей.

Другой некролог: семидесятитрехлетняя Эстель Сапир. Отвоевала у банка деньги отца, уничтоженного в Майданеке. «Ты должна выжить, Эстель», – повторял отец: последний раз они разговаривали через колючую проволоку, на юге Франции. Он назвал ей несколько банков, где держал сбережения. В сорок шестом англичане с французами безропотно отдали свою часть, а швейцарцы потребовали письменных доказательств того, что отец ее мертв. В концлагерях свидетельств о смерти не выдавали: чтоб вернуть деньги, оставленные отцом, Эстель истратила пятьдесят лет. Детей не было, только племянники.

Спокойно написано. Преуменьшение, недоговоренность – всюду, включая скорбь. Матвей продолжает читать, прихлебывая из стаканчика.

Умер владелец бейсбольной команды, потративший миллионы на благо общества. Умерла первая из множества жен Рокфеллера, вице-президента и губернатора, она родила ему пятерых детей и до старости танцевала чарльстон. Умер судья из Бронкса, назначивший убийце молодой женщины и двух девочек семьдесят пять лет тюрьмы – максимальный срок. Зал, написано, устроил судье овацию.

Шестью восемь, умножает Матвей, плюс два: старшему дали не восемь, а десять лет. Итого, пятьдесят. Отец обрек ленинградских мальчиков на пятьдесят лет тюрем и лагерей.

Матвей оглядывается: соседи – кто читает, кто спит. Удостоится ли подобного некролога хоть один из них?

Принесите-ка еще порцию. Да чего там, тащите бутылку – всю. Ни разу он столько не выпивал, как в последние три часа. – Надо что-нибудь съесть, говорит стюардесса, она обязана позаботиться, чтоб пассажир не напился вдрызг. Не хочет обедать – она принесет салат. «Цезарь» с курицей. Или греческий. – Ладно, давайте «Цезаря».

Всё – последняя жизненная история. А потом попытаться уснуть.

Ветеран Первой мировой войны Герберт Янг скончался у себя дома в Гарлеме, не дожив неделю до ста тринадцати лет. В феврале стал рыцарем французского Ордена почетного легиона, на церемонии награждения отдал честь, поднял бокал шампанского.

В Первую мировую служил в саперном полку. Полк, составленный из американских негров, останется в памяти как свидетельство расовой сегрегации. За месяц до смерти сказал журналистам: «Я отправился в армию, потому что чувствовал себя одиноким. Все мальчики уехали на войну».

В последние годы нуждался в слуховом аппарате, почти ослеп, но войну помнил живо: «Тот, кто скажет, что не было страшно, – лгун». Ходил в штыковые атаки, был отравлен немецким газом. Из трехсот пятидесяти ребят в его полку уцелело двенадцать, большинство умерло от болезней, а не от ран. После войны еще девять месяцев оставался в Европе, хоронил убитых. По возвращении чинил старые автомобили, а в восемьдесят семь женился на Грейс, девушке двадцати с чем-то лет. Полный состав семьи нуждается в уточнении. Французский орден Янг передал прапраправнучке, ей одиннадцать. Когда его месяц назад спросили, что позволило ему прожить такую долгую жизнь, он ответил: «Я старался избегать неприятностей».

«Не бойтесь, – вспоминает Матвей. – Ничего не бойтесь». Что бы они написали отцу? Бутылка, которую ему таки принесли, скоро будет пуста, а Матвей не чувствует ни желания спать, ни особенного опьянения.

Гуманитарий, они написали бы, семидесяти четырех лет, многократно менял конфессии, любитель остроумных высказываний, не все из которых, однако, принадлежат ему самому. Выпускник Ленинградского университета, гибкий администратор науки, поборник академической чистоты, борец со всякого рода экспериментами. Ценитель русской поэзии восемнадцатого – первой половины девятнадцатого веков и настоечек из трав на спирту. Имел кличку Дюк – за благородную внешность и княжеское происхождение. Остались вдова и сын, верней – сыновья. В тысяча девятьсот сорок девятом году написал политический донос на шестерых студентов, в общей сложности приговоренных к пятидесяти годам сталинских лагерей. Ни в частных разговорах, ни публично в содеянном не раскаялся. Нераскаявшийся стукач. Скорбь неуместна. Нет, без этого. Только факты. Газеты – к чертовой матери.

* * *

Матвею удается откинуться, опрокинуться, почти лечь, он нашел положение, при котором не кружится голова. Рим, он летит в Рим. Палиндром: Рим—мир. В мире будете иметь скорбь – отец повторял это в периоды неприятностей – знакомство с Писанием, да-да. Скорбь неуместна. Скорби и нет.

Есть другое. Он всю жизнь существует в двумерной системе отношений, координат. Сперва шахматы: черные—белые, выиграл—проиграл, единица—ноль. Фильмы: наши – не наши, фашисты—русские. Затем – новые пары: органы—диссиденты, стойкость—предательство. Он уехал от этого, вырвался. Но и в Америке: белые—негры, республиканцы и демократы, правые—левые. Из суммы всех этих векторов образуется картина мира, говорят ему люди взрослые, с опытом, как догадывается Матвей – научившиеся скрывать безвыходность положения, затыкать пустоты в душе, заглушать боль. Кто научился лучше, кто хуже. Он вспоминает Марго: огоньки от моста, крабовый суп, запах водорослей, а тот, например, странный дядька, психолог, отцовский приятель, так и не может скрыть ничего. Черные—белые, Россия—Америка, два луча, два направления, вектора – они лежат в одной плоскости и эту самую плоскость собой задают. Он хочет, он очень хочет смотреть на мир по-иному, но все попытки что-нибудь в нем разглядеть, Матвей знает, разобьются о плоскость – без глубины, высоты: как клеенка, экран телевизора, шахматная доска. Вправо-влево, вперед-назад – вот и весь выбор. Налево пойдешь – коня потеряешь, – мальчики в шахматной секции любили вокруг этого пошутить. Жизнь—смерть. Дурная бесконечность – сзади и впереди.

На некоторое время удается забыться, и там, в забытьи, Матвей стонет, пытается сделать шажок, движение – куда-нибудь вверх и вбок, но его не пускают сгрудившиеся фигуры: голая девяностолетняя миссис Рокфеллер – или это Марго? – отплясывает чарльстон, посол с совершенно синим, мертво-одутловатым лицом засовывает ему в рот пешечку, и старичок с Альцгеймером хихикает: хе-хе-хе – вцепился, висит – ешь, ешь. Муж Марго с его страшным рукопожатием, сенаторы, судьи, человечек, который «да всё оттуда же», и красный от возбуждения психолог-псих хвастается квартирой: «Сейчас обставим ее как следует, картинки повесим, я предчувствую счастье. С вами – бывает такое, нет? Следовательно, у вас – дефект личности. Хотите, кофе сварю?». Матвей задыхается, необходимо ответить, дело не в счастьи-несчастьи, дайте мне вырваться, выбраться, отпустите меня! Но это ответ на другие события – в желудке, не в голове. Удача, что успел добежать, что свободен сортир.

Его рвет – непереваренным «Цезарем», алкоголем, снова и снова – какой-то мерзостью. Не то что остатки чувств – кажется, он уже кишки свои выблевал. После очередного приступа Матвей ложится между унитазом и раковиной и теряет сознание. Потом оно к нему возвращается.

Воды, надо много воды, у Матвея дегидратация – стюардесса знает, о чем говорит. Он дает себя напоить, уложить на сиденье.

Так, с выпотрошенным нутром, Матвей прилетает в Рим. Поток людей его выносит на паспортный контроль и затем к поезду, хотя ему туда вроде бы не нужно совсем. Но – семь с половиной часов, он же должен их как-нибудь провести.

– До Рима доеду? – по-английски спрашивает Матвей, заходя в вагон.

– Sì, sì, – отвечают по-итальянски – Ultima fermata: конечная.

* * *

Матвей не помнит, как вылезает из поезда, проходит в утренних сумерках несколько сотен метров, садится на камни, чтобы немного в себя прийти. Камни оказываются неожиданно теплыми, не остывшими за ночь, и Матвей очень скоро ложится на них. Минут через двадцать он открывает глаза, поднимается, опершись на локоть, и смотрит по сторонам: очертания большого собора, никого из людей, только голуби и наполненная каким-то незнакомым Матвею смыслом предрассветная тишина.

Такое чувство, будет потом вспоминать Матвей, что он долго мерз, а город укрыл его одеялом. Образ, метафора, это сочинится потом, а пока что он чувствует внезапное освобождение: как в детстве в конце болезни, когда просыпаешься с мокрым холодным лбом, пижама и наволочки – все мокрое, но ничего уже не болит, температура нормальная, хорошо. Скоро Матвей укладывается опять, подложив под голову курточку.

Дом

Он проснулся от музыки. Верней, оттого что она закончилась. Светло, абсолютно светло.

– Шухер, – произносит мальчишеский голос за спиной у него, испуганно-весело.

Шесть или семь девочек – скрипки, альты, и мальчик-виолончелист, лет им всем по четырнадцать. Что-то они играли такое хорошее?

И спал-то – пару часов, а все поменялось: римское утро. Деньги и паспорт при нем. Телефон его пишет: Finito il credito.

– Спокуха, товарищи, – это скрипка уже говорит, девочка.

В Калифорнии он старался не сталкиваться с соотечественниками – эти встречи почти неизменно оставляли в нем чувство стыда. Но тут – откуда им знать, что он тоже русский, – никто ни о чем не спросит его.

Появляется тот, кого испугались ребята, – карабинер. Большой, шея толстая, театральный злодей. Осматривает музыкантов, Матвея, сидящего на земле, нескольких нищих, которые расположились поблизости. Таксисты, люди, вышедшие из гостиницы покурить, и, так, прохожие – сцена полна людьми. Злодей замечает банку с деньгами, что-то строгое произносит вполголоса. К нему подскакивает маленький человек в белом фартуке, поднимает банку с земли, указывает на храм. Карабинер отходит, банку ставят на место, в ней порядочно уже набралось.

Вот, ребят защитили, они обязаны поиграть. Листают ноты, переговариваются. Из машины вылезает таксист:

– Silenzio! – в ладоши хлопает, требует тишины, хотя никто и не шумит вроде бы.

Вид у таксиста был бы чрезвычайно мужественный – он острижен наголо, – если б не темные очки в светлой оправе – на лбу, и похожей расцветки туфли: носы черные, сами белые.

Первая скрипка кивает – и-раз. Матвей никогда не слышал музыки из такой близи: отсутствие сцены создает совершенно особое впечатление. Вернее, Матвей сам как будто на сцене сидит.

Грусть – и приятно, что грусть, умиление. Вот черт, – время на часах его все еще калифорнийское, или он успел их перевести? Последняя пьеса, яркая, быстрая, проходит мимо его сознания – Матвей занимается вычислениями: как бы снова не опоздать. Ничего, время есть еще – до отлета три с небольшим часа.

Слушатели аплодируют, деньги кидают. Матвей встает, внутри – пусто, легко, пить разве что хочется. Достает купюру, сто долларов: богатый американец – девочка, присматривающая за банкой, кланяется ему.

Музыканты собирают свои инструменты, рассовывают по карманам, футлярам деньги, спешат. И вдруг застывают:

– Абрамыч, – произносит виолончелист.

Через площадь, слегка склонив набок голову, движется человек: вероятно, преподаватель их. Он останавливается возле ребят. Вся фигура Абрамыча имеет вопросительное выражение, но в глазах заметно веселье. И еще – он ужасно похож на того, на тренера, из Ленинграда, который умер, – каким-то усталым спокойствием. Только еще не такой седой.

– Куда это вы, дамы и господа, верней – господин, собрались?

Куда-куда – по Риму пройтись, не торчать же в гостинице, вечный город, заниматься и дома можно, на Форум, Капитолийский холм, в Колизей, все выучено, давайте сегодня не репетировать. Лучше с нами пойдемте – Пьяцца-ди-Популо, Испанская лестница, фонтан Треви.

Чего стоят названия!

– Похвальная любознательность, – кивает преподаватель, тренер, словом – Абрамыч. – А инструменты зачем?

Так ведь это Италия, ничего нельзя оставлять, утащат на раз.

– И стул?

Мальчик прихватил с собой стул – обычный, какие бывают в гостиницах, – что поделаешь? – не играют на виолончели стоя.

Ничего, от Абрамыча не приходится ждать неприятностей. Конец сцены, давайте занавес.

* * *

Матвей заразился таки от последней пьесы, толком им не услышанной, – темпом.

– Più presto, в аэропорт!

– Какая музыка! – восклицает уже известный ему таксист, смесь английского с итальянским. – Bello! Bellissimo!

По русской привычке Матвей садится рядом с водителем. Поехали! – Самолет когда?

– О! – восклицает таксист, – масса времени! – До аэропорта, до Фьюмичино, всего полчаса. Они заедут сейчас в один дом, надо поздравить крестника. Маттео не против? Они уже познакомились: таксиста зовут Витторио.

Рим: не на картинах и фотографиях, а раньше когда-то – прежде ИнЯза, шахмат, прежде всего – он как будто бы все это знал, вернее – предчувствовал.

Особого рода некрашенность стен, влепленные в них колонны, все разные – что стащили со всякой античности, из того и построили, выступающий угол церкви, белье на веревках – трусы и лифчики, вывешенные напоказ, – известно, чего ожидать, и даже когда ошибаешься, и за поворотом оказывается вовсе не то, что предполагал, ощущение не исчезает – видел, предчувствовал, только не знал подробностей.

Матвей вспоминает квартиру маминой мамы – он помогал ее разбирать: диваны, кресла, книги, картины, иконы, цветы наставлены и навешаны были в ней без зазоров, без пустоты. Так учат детей рисовать: все должно быть закрашено, не оставляй белого.

Что там рассказывает новый приятель его?

– Надо быть осторожней, это Италия. – Видел, наверное, как он музыкантам деньги давал.

Вот история: американский спортсмен, бегун, черный, чемпион мира и олимпийских игр, ограблен на крупную сумму – четырнадцать тысяч долларов, что-то вроде того – посреди улицы, на глазах толпы. Маленький мальчик ограбил. Острыми коготками впился чемпиону в руку или даже ее укусил, а из кармана целую пачку денег вытащил.

– Что же, поймали?

– Нет! Убежал! От олимпийского чемпиона! Тот привык – по прямой, а мальчик бежал вот так вот – зигзагами. – Он крутит рулем, машину мотает из стороны в сторону. Итальянец хохочет, он очень доволен успехами мальчика.

Разговор его перескакивает с одного на другое: Маттео русский, а у него подружка была или есть – украинка. Одной рукой держит руль, а другой показывает – лоб, нос, – декламирует: Лес, полянка, холмик, ямка… Произносит: «польянка», «льес», дотрагивается до выбритой головы. Basta, enough, достаточно: Матвей догадывается, какие у украинки его части тела есть.

Дом как дом: черные ставни на окнах, недоштукатуренная стена. Они несколько раз гудят. К ним выбегает женщина, растрепанная, с полуголым мальчиком на руках.

– Витторио! – женщина звонко целует таксиста, сует ему крестника.

Тот показывает ребенка Матвею: не хочешь его подержать? Матвей трогает пальчики на ногах – одинаковые, словно у кого-то на отделку их не хватило терпения, нанесли только прорези на ступнях. Всё, ребенок возвращен матери: она что же, не видит? – они спешат!

У Матвея – лишь час, надо деньги успеть поменять, оплатить телефон, маме сказать, что жив. – Успеем. Пусть Маттео не беспокоится.

– А это что за громадины?

Оказывается, муссолиниевские постройки: Италия тоже, конечно, видела всякое.

Хочется побыть одному, хоть чуть-чуть: театром Матвей на сегодня сыт. Витторио каким-то образом понимает и это: он отвезет его – рядом здесь – на один из холмов, там, в воротах, есть чудо-дырочка. – Что за чудо? – Santo Buco – Святое отверстие, Маттео увидит все сам. А как насмотрится – вниз пусть идет, в апельсиновый сад. И Витторио, когда поменяет деньги, заплатит за телефон, ему посигналит – вот так.

Автомобилисты на них оборачиваются, Витторио делает им рукой – а!

Такси поднимается по холму. Хорошо бы время текло помедленней. Какие деревья! Красные, белые – все цветет. Этих деревьев он раньше не видел: бугенвиллея, олеандр – мама потом их ему назовет. Остановиться, потрогать, хотя бы дотронуться.

Темно-зеленая дверь, в двери – дырочка.

– Вниз потом, в сад. Осторожней с котами, – предупреждает Витторио.

Ничего смешного. В римских садах и парках живут коты, их кормят мясными консервами, за счет города, разве же это правильно? Коты боевые, драные, только что не бросаются на людей.

* * *

Пустая площадь, обрамленная белой стеной. Надписи, много дат. Mы Dарим Сочные Lимоны, Хватит Vсем Iх: M – тысяча, D – пятьсот, С – сто. Как-то обходились римляне без нулей?

Матвей уверен, что Витторио не обманул. Вот только чтобы увидеть чудо, надо, наверное, быть готовым к нему? Но готовиться нет ни времени, ни терпения, и Матвей заглядывает в отверстие.

Видит – поросший зеленью коридор и в конце, как окно, – проём. И в нем – купол. Сан-Пьетро, Собор Святого Петра. Конечно, Матвей узнал его. А Сан-Пьетро, оказывается, не большой, просто маленький. А на фотографиях производил впечатление чего-то громадного, колоссального.

Купол легкий, полупрозрачный, почти что призрачный. Чудо, действительно. Матвей смотрит и смотрит, иногда отрываясь проверить, не ждет ли кто-нибудь очереди. Нет, он один.

Пространство той площади, на которой стоит Матвей, превращается в комнату, тихую, угловую, за ней никаких помещений нет. Есть окно. Он один в бесконечно высокой комнате – у окна в мир. Прежде Матвей ничего подобного не испытывал. Внеположенность: одно из отцовских слов. Так бы он и стоял себе, если б не телефон. Тот ожил. Спасибо, Витторио.

* * *

Мама.

– Как ты? – спрашивает Матвей. – Как себя чувствуешь?

– Как-то чувствую, – отвечает мама. – Ты уже прилетел?

– Я в Риме. Буду сегодня вечером.

Удивляться у нее уже, видно, нет сил.

Кто-то опять звонит, надо открыть им дверь.

Он ждет, пока мама вернется, а сам направляется в сад. Комната, где он только что побывал, однажды возникнув, не исчезает в нем. Рим – город-дом.

Мама вернулась. Рассказывает, кто пришел. Незнакомые ему люди.

Москва, говорит она вдруг, так для нее и осталась чужой.

Он не знал. Он думал, что листья, осень… То есть – ничего он на самом деле не думал.

– И куда?.. Назад в Ленинград?

– Куда скажешь, Матюш. Глава семьи теперь ты.

Они еще поговорят, потом. А сейчас у нее нету времени. Он пусть прилетает скорей, а она пойдет варить кофе – для посетителей. Она сегодня только и делает, что варит кофе.

– Минуточку. Погоди. – Матвею все время приходится помнить, что тут же, неподалеку от мамы, находится мертвое тело отца. А то бы он рассказал ей про многое – хотя бы про то, как ему понравилась музыка, как разнообразны тут формы радости. И про это еще – город-дом.

Она угадывает его мысли:

– Неужели мне может быть грустно, оттого что тебе хорошо?

* * *

Чуть в стороне от дороги – вход в апельсиновый сад. Ворота, на стуле у входа – старуха с гроздьями синих вен на ногах. Спит, по-видимому. Лицо у старухи больное, неправильное. Что она делала в прошлой жизни? Сидела записывала, кто когда вышел-пришел? Портреты дуче из пуговиц складывала? Нет, для фашистки она, пожалуй что, молода. Матвей обходит ее, попадает в сад.

Апельсины – всюду, на деревьях и под ногами, целые и раздавленные. Мальчик лет четырех-пяти подбрасывает вверх мяч. Апельсин надеется сбить? Бросить мяч достаточно высоко у мальчика не получается.

Матвей трясет дерево, оно не толстое, но чрезвычайно крепкое. Несколько апельсинов падает, он подбирает две штуки – Витторио и себе, пробует снять с апельсина шкуру, толстую, рыхлую, отделяется шкура с трудом. Выжимает в рот немножко горького сока: апельсин несъедобный, увы.

Дорожки, скамейки, трава. Котов не видать, куда-то попрятались.

Фонтанчик: каменное сооружение с выступающей из него волчьей металлической головой. Голова покрашена в красный цвет. Матвей припадает к пасти волчицы и долго пьет. Потом умывается, снова пьет.

Пожилая дама, матрона, вся в черном, ждет, пока он освободит фонтанчик. Неужели она способна согнуться, как он? Нет, дама рукой затыкает волчице пасть, и у той обнаруживается отверстие на переносице, струя направляется вверх. Попила, отошла.

В отличие от того, что часом раньше творилось на площади – Piazza di Santa Maria Maggiore, так она называется – тут нет никакого театра, фабулы: старуха, матрона, мальчик с мячом, да и сам Матвей – каждый за чем-то своим явился сюда, в апельсиновый сад. Не того ли хотела Марго – «живи» и «забудь»? Нет-нет, забывать он не собирается. Наоборот, запомнить, запечатлеть, облечь это все в слова – жаль, не умеет он ничего еще толком выразить.

Матвей переходит к границе сада, противоположной от улицы. Невысокое каменное ограждение, дальше – обрыв. Вид на Рим – на мост через реку, зеленую, неширокую – вспоминает: река здесь, конечно же, никудышная, – на крыши домов, купола. И Сан-Пьетро – на горизонте, занимает малую его часть. Теперь, при сравнении с прочими зданиями, видно, что это огромный храм.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.