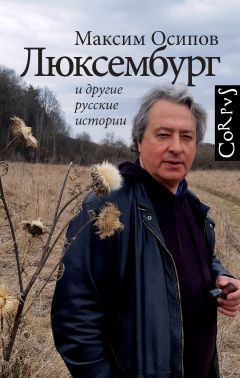

Текст книги "«Люксембург» и другие русские истории"

Автор книги: Максим Осипов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)

– А теперь скажи, как на самом деле, – попросила Мила.

Кира в тот момент растерялась, а Мила нет:

– Не хочешь? Тогда опять расскажи, как купила меня в «Детском мире».

И только этой весной, когда повстречалась с Кириллом, когда они с Георгием Константиновичем доставили ее прямо домой, опять спросила, но поскольку захвачена была другим, то – чуть-чуть, на десять копеек, и Кира ответила – на пятнадцать, что был короткий роман – или сказала: история? – нет, тоже иначе, – встреча, но Мила заторопилась послать эсэмэску Кириллу, а потом стала ждать, что тот напишет в ответ, и Кира не успела сообщить главного: что Эмиль не бросал ни ее, ни Милу, что он ни о чем не знает, – не успела, потому что легла спать. А Мила даже не задала вопроса, жив ли этот самый Эмиль.

Можно было бы, разумеется, поговорить и в дневное время, но такие вещи лучше обсуждать вечером или ночью, а они уже были заняты для нее другим. Все же Мила отметила про себя, что Эмилия Эмильевна – не просто словосочетание вроде Иванываныча, что есть (или был) – Эмиль, и даже решила, что мама зовет ее Милой, потому что «Миля» зарезервировано за Эмилем. Но Кира, конечно, никак его не звала.

Перед тем, как, наконец, перейти к Кириллу, – два слова про математику, необычный вид деятельности для современной девочки: собиралась бы она стать актрисой или, скажем, экономистом, и ничего не надо было бы разъяснять. Сначала Милу учили музыке, но как-то безрезультатно, хотя, кажется, были и способности, и желание, а вот с математикой сразу пошло. Училась она в той же школе, которую совсем недавно окончила Кира, и однажды после какого-то ее хулиганства – а Мила их совершала, как и все остальное, задумчиво, и всегда попадалась – учительница ей велела явиться с матерью, но, вспомнив Киру, махнула рукой.

И, конечно, как все нормальные люди, самые важные свои решения – поступить на мехмат, выйти замуж, поискать отца – Мила принимала не при полном блеске сознания, не взвешивая, не рассуждая, не определив понятия. Что это вообще за разговоры такие – давайте определим понятия? Они ведь определяются не за письменным столом, тем более – не за кухонным или свадебным. В случае с Милой это произошло по ходу следования автобуса номер шестьсот шестьдесят один в парк.

* * *

Весной стояли под металлическим козырьком, большой толпой. Был дождь, и когда подошел автобус, то все к нему быстро двинулись, а Мила о чем-то думала и задержалась.

– Тоже Маршала ждешь? – Кирилл оглядывает автобус, не торопится в него залезать.

– Маршала? – Мила не знает, о ком идет речь.

Они немножко знакомы с Кириллом: по кафедре, по физкультуре, знают друг друга по имени, его нет ни в «ВКонтакте», ни в других социальных сетях. Не интересуется параллельной реальностью – а как же автобусы? – Автобусы – реальность не параллельная, а настоящая. – Все это Миле еще предстоит узнать, как и свыкнуться, например, с тем, что троллейбусы – неполноценный транспорт, с их проводами, усами, с педалью тормоза под левой ногой. Да, он знает троллейбусы, чего там знать? С первого по восемьдесят седьмой, девяносто пятый и две букашки – красная с черной, но это все примитив, евклидова геометрия, как трамвай.

А Маршал – старейший водитель Первого автобусного парка Москвы. Зовут его Георгием Константиновичем, но водители говорят – Маршал. Вероятно, из уважения. Скоро подъедет, уже должен был, или, погоди-ка, – Кирилл просчитался – у Маршала начался отстой. Водители работают по восемь часов с двумя перерывами: обед и отстой.

Кирилл видит, что она никуда не торопится: дождемся легендарного Маршала, тем более – дождь кончается, почему бы не погулять? Кириллу есть чего рассказать, и вот они уже идут мимо аллеи со статуями разных деятелей – к Воробьевым горам, к набережной, проходят под метромостом – к Андреевскому монастырю, а там уже и Нескучный сад, и Кирилл рассказывает обо всяких необыкновенных случаях: как сто семьдесят седьмой ходил от Заревого проезда до Челобитьева, а потом заметили, что – непорядок, Челобитьево – не Москва, и переименовали – в пятьсот двадцать третий, номера сто–двести не должны выходить за пределы Москвы, но – Кирилл трясется от смеха – двух месяцев не прошло, как Челобитьево стало Москвой, и – что теперь делать? – его переименовали в восемьсот двадцать третий! Потому что сто семьдесят седьмой маршрут уже организован был от «Выхино» до Жулебино. Мила, как ни увлечена, – любое чистое знание привлекательно, будь то звезды или насекомые, – но замечает: Кирилл старается сделать так, чтобы она не увидела надписей на изнанке метромоста. «Я не могу без тебя!!!» – единственная среди них приличная.

Огромная получилась прогулка. Кирилл – неспортивный, тяжелый – устал. Сумерки. Маршал несколько раз уже съездил от МГУ до Новаторов и обратно. И вот, наконец, они залезают в автобус, Маршал – худой прокуренный дядька, похож на артиста советских времен, и Кирилл просит Милу не сходить у метро, ехать с ним до конца. У него вдохновение, и обстоятельства ему на руку, это последний сегодняшний рейс Георгия Константиновича, с Новаторов он отправляется в парк. Адрес парка Кириллу известен. – Где он время находит учить это все? – А учить ничего не приходится, адрес парка он просто знает, как Мила – свой собственный. Кстати, пусть назовет.

И вот уже свет в салоне погашен, и в совершенно темном автобусе Кирилл доставляет ее домой. Неизвестно, дорого ли ему стоило изменить маршрут шестьсот шестьдесят первого, скорее всего, – ничего, это вопрос не денег, а солидарности. В автобусе только они вдвоем и шофер. И Кирилл рассказывает, как ребенком рассматривал фотографии водителей, как спрашивал у мамы – зачем продают портреты артистов, писателей? – вот чьи портреты надо бы продавать! – и мама смеялась и соглашалась с ним, а отец восклицал: «Но! Все-таки!» – он-то как раз артист. А потом отец купил ему карту наземного транспорта, Кирилл забрался на стол и ползал по ней, а карта стала скользить, и они упали, карта и мальчик, и у мальчика пошла кровь, но он не заплакал, а мама ужасно ругала отца. И Мила видит, что тогда-то Кирилл, может быть, не заплакал, зато плачет теперь, в темноте, потому что вскоре после его поступления в университет отец ушел. Настоящие слезы, он их даже не пытается скрыть.

И Мила, придя домой и быстро спросив у мамы про собственного отца, ее недослушивает и бросается писать эсэмэску Кириллу: «Думаю о тебе, как подорванная», – прямо так.

И вскоре они с Кириллом совершенно естественно оказываются на даче, уже подзаброшенной, дача теперь в его ведении, Анастасии Георгиевне здесь неприятно бывать. Кирилл приезжает накануне, пробует сделать, чтоб было уютно, но выходит, конечно, пародия на уют.

Всякое любовное действие получается у Кирилла немножко навзрыд, так что отношения их развиваются на пространстве Милиного – Аленушка выразилась бы грубо – организма, туловища, но можно точней указать – солнечного сплетения и Кирилловой психики, говоря по-простому, – души. И у Милы – чувство вступления во взрослую жизнь, бесповоротного, но не такого бравого, какое было когда-то у ее матери.

Они идут дорогой вдоль поля, Милу тянет гулять, Кирилл предпочел бы еще поваляться, он и тут высматривает местечко прилечь – подожди, давай хоть до леса дойдем. В лесу колко, надо надеть сандалии, Кирилл становится на колени, принимается помогать. – Если бы это были коньки, ты бы их зашнуровал мне, как… кто? Забыла. Запутался в ремешках? Он трогает небритой щекой ее ногу, она рассматривает завитушки у него на темени. Стал немножко уже лысеть. От его головы пахнет дорогой, пылью, июльским днем. Никакой романтической истории, ничего как будто бы не случилось, а вот, надо же, теперь они муж и жена.

Совсем накануне свадьбы спросила у мамы уже не на десять копеек – на рубль. Не составило труда его разыскать. Позвонила, сказала: «Насколько я понимаю, вы мой отец». Он врач, следовательно, готов ко всяким внезапностям. Дала время прийти в себя, объяснила, как добраться от «Павелецкой» до ресторана.

А почему мама сама этого раньше не сделала? Не было Интернета? Сначала, конечно, не было… Мила читала книги, смотрела фильмы про женщин, которые добиваются счастья, сражаются за него. Считается правильным – добиваться, сражаться, особенно в нашем кино: нет ничего важнее, чем счастье. Мама у нее не такая, не похожа ни на кого. И целомудрие понимает иначе, чем некоторые мамаши – те, что любят стращать дочерей: потерей невинности, необратимостью, отсутствием гарантий.

Кира в настроении шутить: не чини того, что не сломалось, – разве им плохо вдвоем? Обе, однако, знают, почему она не искала Эмиля, хотя прямо, конечно, не формулируют: нет такого обеспеченного законом права, чтобы тебя любили, были обязаны тебя любить. Ему однажды было хорошо в увольнительной. Ей тоже, очень. И что с того? Да и образ юноши с головой цвета солнца за давностью чуть померк. Но он ведь и не скрывался, так что – никакой тяжести.

* * *

Он и теперь не скрывался. Больше того, у всех на виду заснул.

Сон – это ли не знак доверия водителю, когда пассажир спит? Но Эмиль не в машине и не в автобусе, а на свадьбе дочери. Подумаешь: не спал ночь, – ему часто приходится не спать ночами. Как же так вышло?

А вышло так: рядом с Кирой ему стало настолько пугающе хорошо, что он не знал, как этим распорядиться, стал болтать, хвастаться, выпил несколько рюмок, потом вышел в переднюю, впервые за долгое время выкурил сигарету, а потом сел на диван и на несколько секунд, как он думал, прикрыл глаза. А когда открыл, то мир на мгновение ему показался, как в детстве, счастливым, круглым, но потом он заметил, что в нем не хватает каких-то частей: сделалось странно тихо, и исчез домашний кинотеатр.

Но у входа стоит Кира в длинном своем красном платье и на него смотрит.

– Где Мила? Где все?

Уехали, только что. Не решились его будить. Мила сказала: он же устал, пока долетел из своего Краснодара или Красноярска, Мила путает города. Взяли математическую компанию, бутылки, еду, подарки и отбыли. На дачу, праздновать.

– А эти, артисты?

Подхватили Сома и тоже куда-то двинулись. Почти все.

– На цыпочках?

Кира смеется: артисты умеют ходить тихо.

Ни с кем он не попрощался. Ладно, что ж теперь?

– Пошли к гостям? – Она дает ему руку. Он берет ее, но сидит, не встает.

– Погоди, надо собраться с мыслями.

Ему снился сон. Сон такой: они с Кирой стоят в каком-то московском дворике, вроде того, что тут, и смотрят на борьбу, даже не борьбу – возню, красивых восточных юношей. Ему тоже хочется поучаствовать. Юноши ласковы: не поймешь, есть угроза от них или нет. Он начинает возиться, бороться, оглядывается, а ее нет. Почти наверняка отошла и смотрит из-за веток, кустов, а вдруг нет?

– А когда я пытался помочь этой женщине, с обмороком, ты за меня болела?

Да, отвечает Кира, ей хотелось, чтоб все обошлось.

– Но ты меня хоть немножко вспомнила?

Когда он голову наклонил… да. Припомнила.

Эмиль злится на самого себя: почему надо все облекать в слова? Сказала же: да. Что поделаешь? – хочется, прямо-таки необходимо – он обводит пространство руками, – завоевать любовь вот этого вот всего.

Она понимает: хочется, необходимо.

– Пошли к гостям?

Вот что его еще беспокоит: она его не зовет по имени, ни разу не назвала.

Кто он ей? – так Кира поняла вопрос.

– Ты мне – ты. – Улыбается. – Ну же, идем.

* * *

Праздник, в сущности, кончился. Последние гости – Петечка и Алена. С Петечкой разговор невозможен: лежит головой на пустой тарелке, ужасный вид. Но с Аленой тему найти легко.

– Мой однокурсник, – она называет фамилию, – работает режиссером в шахтерском городе. Даже не город, поселок. Называется, знаете как? – Вечность. Был когда-то большой. Теперь шахты позакрывали… Никого не осталось, играют при пустом зале, а мой этот друг не уедет никак…

– Театр теней? – спрашивает Эмиль.

– Нет, почему? Драмтеатр… Говорит: пока есть театр, есть город, есть жизнь.

Поселок Вечность, ну надо же… Алена, что вы? – не плачьте, пожалуйста.

Говорят, что театр – это искусство грубое. Какое же оно грубое?

Ресторан закрывается.

– Дай я возьму тарелку, – произносит над ухом у Петечки Фофан.

Тот бормочет сквозь пьяный сон:

– Хрен тебе в сумку, чтоб сухари не помялись.

Алена его отвезет. Утром поможет поправиться, завтра нет репетиции… Вот и Алена пристроена, относительно.

– Ну же, голубчик, идем. Помогите, пожалуйста, доктор. – За ними машина приехала.

Спрашивает у Киры:

– Вас довезти? – Интересно, куда направится Кира. И в каком составе.

Кира немножко задержится. Все ясно с ней.

Кира с Эмилем – последние посетители. Всюду праздничный мусор: оберточная бумага, ленточки, и среди них – брошенная записка: «Позвони мне, пожалуйста. Ты мне очень понравилась как человек. Фофан». И телефон. Кому Фофан написал записку? Кире? Миле? Алене? Елене Андреевне? – Никто из них не позвонит ему. А Алена могла бы. Из любопытства, из жалости. Да и Елена Андреевна.

Посольство Танзании, Пятницкая, движение одностороннее. Это если на машине, а так – иди куда ноги идут. Хороший в этом году сентябрь, но вечерами прохладно, Кира начинает дрожать.

Он обнимает ее:

– Люби меня, пожалуйста, не менее сильно, чем когда у этой… у мамы Кирилла был обморок.

– А ты меня – как заблагорассудится.

Он наклоняется к ней, целует в шею. Она не сопротивляется:

– Грустно, правда? Поселок Вечность. Да ты не слушаешь.

Он бы ответил: грустно, ужасно грустно, но, действительно, не слышит слов, и потом – им нисколько не грустно: ни ему, ни ей.

* * *

Начинают так: «В наше непростое время…» А чем оно уж такое сложное? Время как время. Прежние времена не были проще нынешних.

Есть вещи серьезные – те, которые в новостях, – но совершенно неинтересные. Одни дяденьки меняются на других, колода тасуется: медь звенящая, шелест карт. Интересней другие вещи: вот девушка в кожаных брюках и курточке снимает замочек с моста – с недавних пор завелся среди молодоженов обычай вешать на них замки, в знак нерушимости брака и все такое. Это не Мила, не следует беспокоиться: во-первых, Мила не носит кожаных брюк, а во-вторых… в общем, это не Мила. Кому-то жалко глядеть на девушку в черной коже, кому-то смешно. Кто сказал, что любой человек вызывает жалость? – гордая мысль, слишком гордая, чтоб быть правильной. Разбираться надо в каждом отдельном случае. Почему один гениальный писатель на старости лет ушел от жены, которая ему родила тринадцать детей, другой же, напротив, так и не предпринял замышленного побега? Целые книги пишут, изучают мотивы гения, а настоящего знания нет. Почему же мы думаем, что понимаем так называемых обыкновенных людей?

Недавнее происшествие: на всеобщее обозрение случайно выплыли эсэмэски от абонентов одного из сотовых операторов, много-много, десятки тысяч. Сенсация: ни экономика, ни текущая политическая ситуация, ни предстоящие выборы не беспокоят людей. Так всё – детали, мелочи, в основном же – любовь, любовь.

Вот, кстати, история про «потом», так и не рассказанная подполковником: его перебила Аленушка, а скоро он и сам забыл. Старушка, простая, почти неграмотная, которую подполковник наблюдал как врач, дожила до ста с лишним лет. Обоих мужей, естественно, давно уже нет в живых. – С кем я буду, когда умру? – задается вопросом старушка. – В Царствии небесном, – объясняют ей люди сведущие, – не женятся и не выходят замуж, так что будете – все втроем. – Николай Константинович (второй, то есть, муж), – отвечает старушка, – еще согласится с таким положением, но Николай Алексеевич – никогда.

История эта – не про Милу и не про Киру, прозванную кем-то из острословов-артистов Валькирией, – вот уж кому это имя совсем не идет! Не бывать ни той, ни другой неграмотными, живи они хоть до ста двадцати. Но, возможно, Кира ли, Мила ли, скажет когда-нибудь: «Ничего вроде и не случилось: встретились мальчик, девочка… А теперь – его нет, а я не могу жить… Что это было, а?»

Правда, что?

ноябрь 2011 г.

Волною морскою

рассказ

У священника была собака. Рыжая, послушная, терпеливая. Сука. Применительно к родной собаке слово «сука» казалось жене священника, матушке, неуместной грубостью, она говорила: «девочка», «наша девочка», хоть священнику и не нравились эти мальчики-девочки, он был противником очеловечивания животных, да и неважно в них разбирался. Впрочем, собака принадлежала главным образом не ему, не отцу Сергию, а Марине, жене его. Изначально, во всяком случае.

Давно уже (можно точно сказать: четырнадцать лет назад), отчаявшись забеременеть, Марина ездила в монастырь, к старцу, на удивление юному, – спросить, надо ли усыновлять ребенка, и старец ответил: нет. Это было неожиданно, но старец сказал свое «нет» очень твердо, и Марина решила, что ребенок в самом деле им ни к чему. Так завелась собака, на нее не стали испрашивать благословения.

Странно, что старец тогда отказал – девяностые дали много непристроенных детей, и сама процедура усыновления была не такая сложная, – но зачем обращаться к старцам, если потом их не слушаться? Так рассудил ее муж. Разве не дети придают супружеской жизни смысл? – спрашивала Марина. Сам отец Сергий ничего против усыновления не имел – впрочем, на тот момент он не был еще священником. Просто Сергей, Сережа, раб Божий Сергий, кому как нравится. А собаку назвали Моной. Нелепое имя, откуда-то из западного кино. Не Каштанкой же было ее называть.

Когда-то вся равномерно рыжая, с красноватым отливом (женщины иногда красятся в такой цвет), Мона утратила теперь вид, стала пегой от седины. Морда особенно – сделалась почти белая. Поседела и погрустнела собака с возрастом, но осталась худой. – Как вы ее правильно кормите! – хвалили Марину знакомые. А она никак ее не кормила – эту обязанность взял на себя Сергей. Священник по-своему привязался к Моне, он ко всему привязывался с трудом и по-своему. Иногда казалось, что единственное, что их с Мариной связывает, и есть собака. Еще, разумеется, то обстоятельство, что, если они разведутся, отцу Сергию придется оставить сан. Существуют примеры, чем такие разводы заканчиваются.

В церковь привела его тоже жена, лет двадцать назад. Все тогда стали ходить в церковь, вся их компания, но никто и подумать не мог, что Сережа, спокойный геолог, надежный (это качество особенно среди них ценилось), с негромким голосом, так вдруг – раз-два – превратится в священника. У него и борода неважно росла. Не бывает геологов без бороды, а уж попов – тем более. Но дело, конечно, не в бороде: в то время духовными лицами часто становились на раз-два, даже без семинарии. И все же странно – взять и рукоположиться. Многие не одобрили этот шаг. Тихо, про себя не одобрили, что еще неприятнее.

Компания была смешанная, главным образом туристическая, из университетского прошлого. Какой из Сережи священник? – он и петь не умеет толком. А священнику надо хорошо петь, в нем должен присутствовать некий сценический темперамент – так, к сожалению, думала и Марина. Но отец Сергий, если начинал что-то делать, то не бросал. Например: все увлекались особым питанием, тем, что пищу надо подолгу разжевывать. Поувлекались немного и бросили, а отец Сергий жевал и жевал. Приходилось расплачиваться за увлечения молодости – сидеть и ждать, пока он доест. Потом Марине ждать надоело, и отец Сергий, когда они вместе садились за стол, часто дожевывал в одиночестве.

Женщины в той их компании были не очень красивые, чересчур мужественные, Марина из них выделялась в лучшую сторону. Была она театральным критиком. Не слишком, кажется, любила театр, но как-то в нем разбиралась, естественно. В молодости вспыхивала и гасла – от самых разных вещей, а теперь, когда обоим стало под пятьдесят, размах ее колебаний уменьшился. Дни свои она проводила в кровати, верней – на кровати, у них с отцом Сергием они давно уже были разные: высматривала что-то в компьютере, так, по мелочи, и даже когда не было рядом компьютера, ухитрялась читать всякие штуки на телефоне, посылать сообщения, смеялась, картинки разглядывала. С церковью отношения ее прекратились, почти. Или же редуцировались до чего-то невидимого отцу Сергию.

А у него зато с театром не задалось. В свое время Марина водила его на один спектакль, где актрисы падали на пол и катались по нему, разговаривая, и потом – на другой, где все орали, кроме одного актера, который, напротив, исполнял свою роль замечательно – видимо, не послушался режиссера и играл, как любил и привык. Но и с того спектакля отцу Сергию пришлось уйти и ждать Марину в фойе.

Такова предыстория, невеселая.

* * *

А история начинается следующим образом. Отец Сергий сидит на кухне и читает книгу. Дело происходит поздней весной в Москве. Он много читает – философское, богословское, художественное, все подряд: старое, новое, главная его радость и интерес – читать. Не изменяет привычкам юности. Вот так, сидит себе отец Сергий с книгой и вдруг сознает – каким-то кружным путем выходит на эту мысль, – что Мона, пожалуй что, издыхает. «Умирать» для собаки – слишком торжественно.

– Какая разница, как назвать? Три дня уже ничего не ест.

Отец Сергий приводит Марину на кухню, где возле мисок с едой и водой лежит печальная Мона, головой на передних лапах, глядит вверх.

Священник подходит к окну, расстегивает пуговицу на рукаве, на стене появляется солнечный зайчик – от его часов. Прежде Мона сильно зайчиками вдохновлялась, прыгала, злилась, пробовала их ухватить, а теперь – только смотрит, не поворачивая головы, потом переводит взгляд на хозяев. Даже не пытается встать.

– Оставь собаку в покое!

Почему так зло? Не он, не отец Сергий, ее уморил.

Происходят разговоры по телефону, появляется ветеринар. «Ветеринар от Бога» – одна из Марининых подруг так отрекомендовала этого человека. Отец Сергий не запоминает имени ветеринара, настолько от того ничего не исходит, одно равнодушие. Еще – жадность, даже Марина была вынуждена это признать. Венозный катетер, однако, поставил: теперь Мона по крайней мере от обезвоживания не умрет.

Что-то они еще предпринимают в отношении Мониного здоровья, суетливо и вразнобой, анализы сделали – в моче лейкоциты, белок, что дальше? Ветеринар от Бога спрашивает: «Чего вы хотите?». И сам отвечает: «Возраст». Надо Мону везти на дачу: там ее можно будет нормально похоронить.

Все же в какой-то момент отец Сергий с женой действуют сообща: про «похоронить» даже не произносится – за много лет жизни, пускай и недружной, образуется понимание. Для брака, – скажет ему потом сосед по палате, писатель, – достаточны два условия из трех, в любой комбинации: штамп в паспорте, совместное проживание, постель. Первые два у них есть.

В такси – радио. Мона лежит тихо, а прежде всегда реагировала, особенно на женский голос, – скулила, брала разной высоты ноты. Марину исчезновение Мониной музыкальности впечатляет сильнее белка в моче, она всю дорогу всхлипывает, гладит Мону по голове.

– Это всего лишь собака, – говорит отец Сергий, он сидит впереди.

Утешение так себе, хоть и правда. Лучше было молчать.

О-хо-хо, горе горькое. Как-то они выгрузили вещи и Мону из автомобиля, расположили ее на полу, укрыли, попробовали покормить. Смирились с тем, что собаке конец.

– Животные в некотором смысле счастливее нас. Они не знают о существовании смерти.

Чем рассуждать, говорит Марина, сходил бы в аптеку, растворы купил, надо поставить капельницу. Разумеется, сходил и капельницу поставил, и в доме запахло чем-то особым – в квартирах, где отец Сергий причащал лежачих больных, стоял такой запах.

В какой-то момент Мона приподнялась и даже прошла немного по комнате, но потом задние лапы ее подкосились, и она упала, произведя большой шум – грохнулась о дощатый пол. Отец Сергий посмотрел на жену: она, вероятно, тоже подумала – скорее бы.

Туда или сюда, не должна собака долго болеть. Но опять появляется ветеринар – местный, лет тридцати, с тихим голосом, щупает Моне живот, так что та как-то очень по-человечески ойкает, и ветеринар говорит, что надо сделать рентген, ультразвук и еще анализы. И утром отец Сергий вызывает машину, и она доставляет их с Моной в ветеринарную клинику. Марина дома осталась: нет сил.

Мона лежит на блестящем столе, в окне солнце, и всюду зайчики, до которых ей теперь дела нет.

– Вот, – показывает ветеринар ее снимки. – Вот и вот.

Круглые белые пятна – раковые метастазы.

– И еще – вот, – не унимается ветеринар.

Он считает, что собаку следует усыпить, избавить ее от мучений. – Да она не особенно вроде мучается.

– Собаки ужасно выносливы, – объясняет ветеринар. – А она к тому же себя виноватой чувствует, что не может служить.

«Выполнить эвтаназию», так он говорит. И – да – он готов. Прямо тут.

– Минуточку, – просит священник.

Только эвтаназия ни при чем. Прикончить собаку они собираются.

Надо сделать звонок. Посоветоваться с женой.

– Конечно, – ветеринар понимает. – Только быстрей. – Его уже другие собачники ждут.

Отец Сергий смотрит на Мону:

– Я скоро вернусь.

Он и прежде ей говорил это, часто, а потом уходил на весь день, и Мона, наверное, думала, что «скоро вернусь» означает «вернусь нескоро», вряд ли ей в голову приходило, что хозяин обманывает.

– Делай, как знаешь. – Марина плачет.

И вот Мона оказывается в картонной коробке, мертвая, в этой собачьей лечебнице и коробки специальные есть. Простые, без надписей, белые.

– Собак хоронят в коробках? – спрашивает священник.

Ветеринар пожимает плечами:

– Можете тут оставить. Есть служба, которая заберет.

Не надо ему никаких служб.

Все происходит быстро, и спустя минут двадцать отец Сергий копает яму у себя на участке. Он ничего не чувствует. Мона была собакой, которая хорошо прожила свою жизнь. Щенков не рожала, но – что поделаешь? – не подобрали они ей пары. Марина наблюдает за ним из окна. Закопал Мону безо всякой, конечно, коробки. Забрасывая ее землей, механически напевал «Волною морскою». Это самое песнопение когда-то и привело к тому, что, оставив свою геологию, он рукоположился в священники.

* * *

В середине девяностых будущий отец Сергий ходил в церковь столь часто, что почти забросил основную работу, тем более что в экспедиции их не отправляли, зарплату, в сущности, перестали платить: не нужна оказалась их геология – во всяком случае, та ее область, которой занимался он.

Придя в храм заодно с Мариной, будущий отец Сергий поставил себе задачей прожить полный церковный год – проследить за круговоротом богослужений – и прожил и год, и два, и сблизился с настоятелем – отцом Львом, протоиереем, больным и вдовым, живущим тут же, в церковном домике. Стал засиживаться у него до глубокой ночи – Марина проводила вечера в театрах, Моны тогда еще у них не было – и радовался стихийной религиозности окружающих, которой не находил у себя. Стихийности, спонтанности он завидовал в людях с детства.

Часто к отцу Льву приезжали родственники – сыновья и племянники, молодые священники и дьяконы (они произносили – дьякона́), жившие кто под Москвой, кто в Рязанской, Тамбовской области, и тогда будущий отец Сергий наблюдал не только стихийную веру, но и стихийное пьянство, к которому тоже не был готов. Несколько священников находились из-за пьянства под запрещением, кто-то по нескольку лет, и тайно, чтоб не узнало начальство, служили в чужих приходах. Сергею нравилось их общество, нравились мягкость, юмор этих людей, ему было лестно, что никто его отсюда не гонит, хотя сам, он осознавал, не должен был представлять для них особенный интерес.

«Бог и баба, – повторял отец Лев, глядя на питие своих родственников, – Бог и баба – жизнь, а водка…» – и отрицательно мотал головой. Про бабу – казалось невозможной смелостью.

В один из вечеров отец Лев рассказал о том, как ездил причащать старика – человека с тяжелым характером, в прошлом большого начальника, чуть ли не генерала, умиравшего теперь на окраине Москвы. Проделав огромный путь в маршрутках, он долго его исповедовал, а когда стал причащать, то обнаружил, что забыл Дары. И тогда протоиерей имел дерзновение, так он выразился, причастить генерала хлебом с вином, обманул его, погрузил кусочек просфоры в кагор и дал старику. И велел генералу причащаться три дня подряд, и назавтра, и послезавтра, уже с Дарами, снова проделывал тот же путь. За такое могли не то что запретить – вовсе извергнуть из сана.

«А запретят – это ладно, – сказал отец Лев. – Лишь бы похоронили под “Волною морскою”». Имелось в виду, что «Волною морскою» поют на погребении священников, а когда хоронят мирян – не поют. «Волною морско-о-о-ю скрывшаго древле гонителя мучителя, под землею скрыша…» – запел отец Лев вполголоса, и это, как ни удивительно, решило дело, над которым думал Сергей, – становиться или не становиться священником. «Неожиданные вещи иногда ударяют в душу», – объяснил он Марине. Та поглядела с сомнением: прежде он так торжественно не выражался. Сама она и Символ веры выучить не смогла.

Будущий отец Сергий знал, что на многое его не хватит, что надо себя ограничивать, и люди нецерковные в тот период ему стали неинтересны. Возможно, и Марина попала тогда в их число, была временно вынесена им за скобки.

* * *

– Все-таки странно, что мы поверили какому-то живодеру. – Она имеет в виду местного ветеринара.

– Вроде знающий дядька. И снимки выглядели убедительно.

Марина всхлипывает:

– Снимки! О Боже мой!

Разумеется, он ни в чем не виноват, говорит она, и это означает, что – виноват. И в смерти Моны, и еще много в чем.

Больше всего он сейчас хочет вымыться, уйти в свою комнату, лечь. Все же пробует дотронуться до Марининого плеча.

– Что с того, что всего лишь собака? – не унимается та. – Плачем ведь мы над мадам Бовари. А ее и на свете не было!

Да кто там плачет над мадам Бовари?.. – Кажется, он перестал быть способен на чувства, какие бы то ни было. – Нет же, ему жаль Мону.

А чувства бывают разные – что о них говорить?

* * *

Отец Сергий привык к неудачам, так он думает. Хотя почему бы считать себя неудачником? Захотел стать священником – получилось. Разве есть что-нибудь выше священства? Жена… Вещей, которые он мог бы рассказать ей одной, становилось все меньше, почти не осталось совсем. Странно, что она стала обходиться без… как бы сказать?.. телесной с ним близости. По опыту принятия исповедей он знал, что к их с Мариной возрасту телесная близость женщинам становится все важней, а мужчины делаются к ней безразличнее. Для Марины, впрочем, всегда это было существенно. Страшно подумать, что у нее имеется… друг. Тогда уж точно – никакой «Волною морскою». Хотя – люди меняются. Но в глубине души отец Сергий знал: не меняются. Люди прощают себя, Бог им прощает, но они не меняются.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.