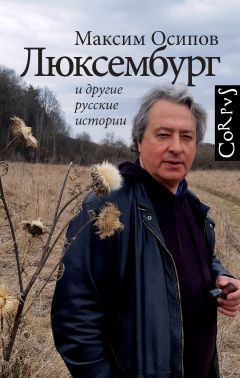

Текст книги "«Люксембург» и другие русские истории"

Автор книги: Максим Осипов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 22 (всего у книги 35 страниц)

Эдип

– Я, что же, всегда теперь буду его мамаш играть?

Этот вопрос я услышал от Любочки, когда мы покончили с «Гамлетом» и, себе на беду, за «Эдипа» взялись.

«Гамлет» тоже прошел с приключениями. Вбегает ко мне Пружинка – Офелия:

– Там наша Люба с ума сошла.

Люба играет Гертруду, Губарев – призрака. Славочка, разумеется, принц. Репетиция, и Люба – то ли забыла слова, то ли такое выдалось настроение – рассказывает про то, как старый муж принуждал избавляться ее от детей.

– Ревмя ревет, Александр Иванович, и прямым текстом – как под любыми предлогами, стоило ей залететь…

Ужас какой! Что мне сказать Пружинке – что такой перевод? Бегу вниз. Люба стоит, отвернувшись к кулисе, над ней возвышается Командор: ходули, доспехи, производство у нас безотходное. В глазах у Славочки огонек:

– А ты ревнивый, Захарушка. Тебе бы Отеллу играть.

У Губарева краснеют шея и голова.

– Смотрите, как Губарев багроветь научился! – хохочет Славочка. – Как синьор Помидор.

Захар пробует зацепить его костылем. Я так и не понял, что между артистами произошло. Подумал: мужчины шутят. Кажется, они и сами хотели так думать. Репетиция сорвалась.

Но и «Гамлета» выпустили. Люба с ума не сходила, слова все произнесла. Сыграли – каждый как смог, Мельпомене понравилось.

* * *

– И кого вы ей дальше намерены дать, вашей Любочке? Клеопатру? Марию Стюарт? Может, Джульетту? Ей уже есть четырнадцать?

Пускаешься в объяснения: вы же знаете, Анна Аркадьевна, то, что мы делаем, – это, увы, не очень всерьез. Мы стараемся, изобретаем концепцию, пробуем, но все впопыхах, необходимо отчитываться за грант, вон мы сколько в этом сезоне понаоткусывали. А вам непременно найдется что поиграть, только вы медленно учите, медленно входите в роль.

Анна Аркадьевна затягивается папиросой, выпускает дым.

– Нас, Александр Иванович, учили не роли играть и уж тем более не деньги телом своим и голосом зарабатывать, а жить на сцене и умирать. Я не учу, я проживаю роль, понимаете разницу?

Слово даю, себе и Анне Аркадьевне, обсудить положение с Прокопьичем. Между прочим, спектаклей наших он не смотрел. Говорил, одноглазые лишены объемного зрения.

* * *

Загорелый, подтянутый, Геннадий Прокопьевич кормит даже не рыбок – рыб. Вдоль стены огромный аквариум, в нем плещутся разноцветные чудища, на столе новый письменный гарнитур. Сообщаю, что, с моей точки зрения, постановка классики себя методически изжила. Вещи, которые должны давать импульс к развитию, приносят усталость и раздражение. Дело совсем не в артистах и, уж конечно, не в великих произведениях, которые мы получили возможность сыграть. Дело во мне: я всего лишь завлит и уже пожилой человек, к тому же без театрального образования.

Я много чего приготовил сказать: что стоило нам начать зарабатывать, как все разъехалось, и кто мы теперь? – голые люди на голой земле (это мы тоже поставили). Но Прокопьич перебивает меня:

– Вам шашечки или ехать? – с недавних пор это любимое его выражение. Все не решаюсь спросить, вдруг что-нибудь непристойное. – Вы устали, Александр Иванович. Когда были в отпуске? Никогда? Отправляйтесь немедленно.

Куда? Прокопьич огорошил меня. Куда я отправлюсь?

– Да мало ли? – Он показывает на аквариум, словно зовет в свидетели рыб. – В Шарм-аль-Шейх. В ту же Грецию.

Я теряюсь и раскисаю совсем. В результате прошу разрешения поставить «Царя Эдипа» – мол, давняя такая мечта. Сам себя слушаю с удивлением. Прокопьич разводит руками: он в творческие вопросы не вмешивается, «Эдип» так «Эдип».

* * *

– Ничегошеньки я не понял. Строфа, эписодий, антистрофа. О чем вообще материал?

О правде, Славочка: о том, что правда зачем-то нужна. Хоть от нее иногда очень грустно становится.

– Вы как Сфинкс, дядя Саш, говорите загадками.

Хорошо: про судьбу. Про судьбу материал. Знаешь, Славочка, выражение: на телеге судьбу не объедешь.

Вздыхает:

– Похоже на то.

* * *

В столице вспомнили Губарева – приглашают в многосерийный фильм. Заодно ему хочется выяснить, что произошло с документами, которые подавали на звание то ли пять, то ли шесть уже лет назад. Предстоит обойтись без Захара, а жаль, я Креонта думал ему предложить. Или слепого провидца Тиресия: Губарев был большим мастером наводить на людей страх. С даром предвидения у него обстояло не так хорошо. Все мы задним умом крепки, но для Валентины Генриховны сюрпризов в том, что случилось между Любой и Славочкой, не было:

– От них же искры летели, еще до того, как уехал Захар. Страшно подходить было к этой парочке. Как будто все время мешаешь им.

Мне казалось – наоборот, они ищут общества.

– Тут нету противоречия. Ничего-то вы не понимаете в грехах человеческих, Александр Иванович, ни-че-го.

Может, и так. Ах, Валентина Генриховна! Вспоминаю, какой была она лет двадцать–тридцать назад. Всегда строгая, сосредоточенная, все куда-то спешит в неизменном своем переднике. Сколько лет прошло, как переменилась жизнь!

* * *

Соорудили жертвенник, хор расставили вокруг него буквой «П». Хор получился смешанным, не по правилам, зато каждому дали в руку масличную ветвь. Машут, приплясывают, и поют интересно, им самим нравится:

– Александр Иванович, да это же натуральный рэп!

Славочка перестал ночевать в театре. На репетиции приходили вдвоем, держась за руки. Многим казалось, что оба имеют безумный вид, по мне так просто чуть-чуть осунулись. Молодые актрисы сочувствуют Славочке, но удивляются: медом, что ли, ему там намазано?

– Уж не знаю, что он с ней делает, только Люба ваша лишилась ума совсем. – Так это видится Анне Аркадьевне, ее прежде всего беспокоит судьба спектакля: – Конечно, в порядке вещей, что Иокаста чуть-чуть не в себе, но в пределах же, до разумной степени.

Меня состояние героев устраивает: изнурены, но оба, что называется, в фокусе. Театрального образования у меня нет, но глаза и уши имеются.

А Анне Аркадьевне мы придумали роль без слов – воспитательницы Исмены и Антигоны, эдиповых дочерей. Эдипу они также приходятся сестрами, Иокасте – внучками, а тетками и племянницами – сами себе.

– Ну и семейка, – вздыхает Анна Аркадьевна.

* * *

«Несчастные вы дети! Знаю, знаю…» Славочка – настоящий царь, хоть он и младше всех.

– Вы можете вообразить себе Славочку стариком? – однажды спросила меня Валентина Генриховна. – И я тоже нет.

Много литературы я поднял тогда, вступил в переписку со столичными специалистами. Дорогие, обращаюсь к артистам, это греческая трагедия, тут не требуется жить на сцене и умирать, надо не выражать страдание, а изображать его, понимаете разницу? – Не особенно, Александр Иванович, но постараемся. – Забудьте, пожалуйста, чему вас учили в училищах, – не живите на сцене, только показывайте. Впервые за долгие годы может выйти серьезный спектакль.

Любочка переносит новое свое положение просто, с достоинством. За несколько мест в трагедии я, по правде сказать, боюсь: не впервой нашей Любе играть цариц, и мне еще памятны приключения с «Гамлетом». Но нет, не впадает она в состояния, когда речь заходит о том, как безжалостно обошелся Лай, прежний ее супруг, с ребеночком: «Связал лодыжки и велел на недоступную скалу забросить». И даже когда другие актрисы пробуют ей мешать – используют Любочкин реквизит или нарочно слова ее произносят, – она остается такой же, отстраненно-возвышенной. Откуда передалось ей это спокойствие? Удивительно.

С той же царственностью она переселяется в комнату Славочки. Скоро вернется Захар – что же им, прятаться? Да, вместе работать потом, втроем, но люди мы взрослые, цивилизованные. «О, перестань об этом думать, царь!» – нет, ее уже было не сбить, нашу Любочку. Потом, всё потом, давайте «Эдипа» выпустим. Как-то и женщины поутихли: Слава теперь женат, Любочка снова замужем.

– Прекрасная пара, – отзывается о них Валентина Генриховна.

– Как Есенин и Айседора Дункан.

– Федюнин, типун тебе на язык. Доел – и шагай отсюда.

Ни с кем Валентина Генриховна так не строга, как с Федюниным. Сказала однажды:

– Боюсь некрасивых людей.

* * *

Вот и Федюнину перепала реплика – был у нас в штате такой человек, даже не знаю, кем числился. Прокопьич однажды спросил: а нужен он нам? Может, избавимся от надоедливого товарища? Пожалели тогда: после стольких-то лет… И потом – красная сыпь в пол-лица, куда он устроится? А руки вы его видели?

И вообще-то жалко слабых людей, а этот пьесы писал. Ни один театральный журнал не печатал федюнинских пьес, настолько они неудачные. Я и так с ним, и эдак – чтоб особенно не ругать, но и слишком не обнадеживать. Опять у вас, говорю, бобровые воротники, падения без чувств, шпоры, ментики. Отвечает: законы жанра, историческая реконструкция. Ладно, раз так, только лучше Геннадия Прокопьевича не отвлекать, сразу уж мне показывайте.

В последнее время Федюнина часто в театре видели, чаще обычного. Не придали значения.

* * *

Все-таки, что же Губарев? Уехал, мы и забыли о нем. Театральная память короткая: старик Лай, прежний муж, отбыл куда-то. В Фивы, в Коринф, в Элизиум. Превратился в призрака.

Мы начали репетировать, наверное, в октябре, премьера запланирована на февраль. Получается, Губарев не объявлялся на Новый год, или он позже уехал? Но в январе Славочка в театре не ночевал, и на Празднике Солнца – у нас отмечали его широко – Захара, кажется, не было. Странно. Да, насыщенные были дни – самые лучшие за все мои годы в Вечности – какая уж тут хронология! Предчувствие триумфа и вместе – беды. Не я так один ощущал, многие.

Состоялся прогон для своих. Удачно, без крупных потерь. Неужели получится?

* * *

В день премьеры – никаких репетиций. Спускаюсь позавтракать: в буфете Славочка, в одиночестве. На столе только рюмка и пепельница.

– Уже четвертая, – шепчет мне Валентина Генриховна. – Запеканку ему приготовила, отказался есть.

Понятно, волнение. Я, однако, спокоен: до спектакля еще много времени, да и не был Славочка никогда алкоголиком. Спросил его все-таки: зачем же ты пьешь с утра?

Улыбается виновато-беспомощно:

– Чтоб не курить натощак.

Стрелец

– Славочка, хочешь, кофе сварю?

Слышит ли, о чем его спрашивают? Нет, встает, опять улыбается и уходит прочь – веселой своей цирковой походкой, немножко развинченной. Белая водолазка, черные брюки и туфли черные. Мне бы обеспокоиться – куда это он приоделся? – но я задумался о своем. О том, что никогда уже не понадобится.

Мог ли я знать, что в то утро на нашей сцене разыграется страшное действие – самое отвратительное, бессмысленное из всего, что можно вообразить? Мог ли судьбе помешать? Сначала, глядя с близкого расстояния, думал: конечно же, мог – и знать, и вмешаться, винил себя. А потом несчастье со Славочкой встроилось в череду других катастроф, и вера моя, прямо скажем, безумная, в то, что мы можем воздействовать на события, улетучилась. Все уже где-то написано, надо принять неизбежное. И помочь остальным – тем, кто рядом, – тоже его принять.

Помню отчетливо: вот Валентина Генриховна убирает со стола рюмку с пепельницей, вот я прошу у нее запеканку и чай, и вдруг раздается хлопок, а за ним – звон стекла. Что там такое? Монтировщикам делать на сцене нечего, спектакль давно установлен. Мы переглядываемся – и скорей туда.

Дверь на сцену закрыта, с чего бы? Мы не запирали ее никогда. Руками, ногами колотим в нее, замок дергаем. Потом Валентина Генриховна будет плакать, рассказывать, что в эти минуты впервые узнала, где сердце находится, мы будем для нее сердечные капли искать. А тогда поняла моментально:

– Губарев. Сейчас он его убьет.

Едва успела сказать, и опять хлопок, никогда изблизи я не слышал, как хлопает револьвер, настоящий: тупой, омерзительный звук. Мы застываем в ужасе. Грохот ног, дверь распахивается, перед нами Захар. В одной руке швабра, которая дверь держала, в другой револьвер.

– Финита, допрыгался, воздушный гимнаст. Любку зовите, пусть поглядит на хахаля. Белку бьют в глаз! – Оттолкнул нас и похромал в сторону.

У Славочки – огромная рана вместо лица. Кровь, не клюквенный сок, которым он должен был глаза себе мазать вечером. Валентина Генриховна накрывает его передником.

* * *

Дальше помню кусочками. Пробегает по заднему ряду Федюнин, выскальзывает в зрительское фойе. «Крыса», – отчетливо произносит Валентина Генриховна. Губарев сидит на полу рядом с дверью, наклонил свою бритую голову, боевой его дух погас: спрятал лицо, колени поджал, дрожит. Револьвер под себя подгреб. Кто-то Губарева укрыл курткой, поставил ему воды. Подходят люди, тихо переговариваются, стоят все немного поодаль – когда уже его заберут? Из-за того, что Губарев захромал, возникает предположение, что Славочка ранил его. Нет, Славочка в воздух выстрелил, расколотил фонарь. А Губарев за груз зацепился, который кулису удерживает, все мы об эти грузы ноги расшибали себе. Ничего, говорят, перетопчется.

Я иду сообщить о том, что произошло, Любочке. Она машет рукой, отворачивается. Слезы появляются у нее только к вечеру. По счастью, удается удержать ее наверху.

* * *

– Четырнадцать метров восемьдесят сантиметров. – Я помогаю Ирине Вадимовне измерить расстояние между кулисами.

Ирина Вадимовна – лейтенант юстиции, возраст – от тридцати до пятидесяти. На вид скорей пятьдесят, по разговору – существенно меньше. Спросит:

– И чего было не пойти пошмалять на улице? – И сама же ответит: – По такой погоде околеешь влегкую через пять минут.

Конечно, Вечность – не Пятигорск, но дело не в холоде. Федюнин, исторические реконструкции. Я больше не видел этого человека. Он заходил на поминки, об офицерской чести порассуждал, о дуэльном кодексе: непорядок, конечно, стреляться одним револьвером, по очереди, но этим двоим не только оружие приходилось делить, а выстрелом в воздух Губареву было нанесено дополнительное, смертельное оскорбление. Прокопьич отвел Федюнина в сторону, что-то сказал ему, и тот исчез окончательно.

– Да ладно вам, – удивится Ирина Вадимовна, когда мы расскажем ей, откуда возникла идея дуэли. – Двадцать первый век, офицерская честь. Смехота.

* * *

Губарева и Славочку увезли ближе к вечеру. Несколько следующих дней я почти не запомнил – время вдруг сделалось чрезвычайно быстрое. Люба ни с кем говорить не могла, я приносил ей поесть, иногда она ела, иногда оставляла еду нетронутой. Прокопьич велел написать объявление: «В связи с переездом на новую сцену спектакли отменены». Мы, в общем, всегда уважали Прокопьича, но только теперь в полной мере отдали ему должное. Он ездил в Северогорск, ходил по учреждениям и к девятому дню доставил Славочкин прах. Вместе мы поднялись к Любе в комнату, поставили урну на подоконник. Люба поплакала, мы постояли возле нее. Договорились: вот потеплеет, тогда и решим, как Славочку похоронить. Глядишь, и родственники объявятся, им телеграмму отправили.

Прокопьич произносит что-то в том смысле, что неизвестно, где мы сами окажемся, когда потеплеет: странно, думаю, раньше он избегал общих слов. Приглашаем Любу спуститься в буфет, мы поминки устроили. Нет, она не пойдет, не хочет в теперешнем своем виде показываться. Тогда и я, наверное, попозже спущусь. Вслед за Прокопьичем выхожу в коридор. Он кивает на дверь:

– Актриса. Мысли уже, как себя показать. Оклемается.

Дай-то Бог, Геннадий Прокопьевич. Хочу поблагодарить его за участие. Он меня останавливает.

– Я тут отъеду. Вас оставляю за главного.

А что со спектаклями делать – без Славочки и других? Восстанавливать старое: «Чем черт не шутит», про крокодила? Все приобретает какой-то неправильный смысл.

– Александр Иванович, выдохните уже. Вот как мне с рыбами поступить? Ладно, я так. Вы же знаете новости.

Киваю. Я действительно думал, что знаю новости.

* * *

– Рассказывать правду легко и приятно, так что давайте начистоту. – Ирина Вадимовна, женщина-следователь, перед тем как встречаться со мной, успела со многих снять показания.

Измеряет, записывает, я помогаю рулетку держать. Гляжу на то, как перемещается Ирина Вадимовна, ставя ногу на всю ступню, случайно руками взмахивая, думаю: насколько иначе ходят по сцене артисты. Так, наблюдение. Тяжело мне тут, хоть, конечно, декорации убраны, все помыли, вытерли. Знаете, говорю, вы ведь целый день на ногах, Ирина Вадимовна, пойдемте ужинать.

Покормили ее: от поминок осталось много еды.

– Налейте, что ли, а то после Швальбе вашей у меня голова – вот такая вот. – Показала. – Сначала она мне впихивает, что два ее мужика что-то там репетировали. Ну-ну, боевыми патронами. Типа производственный травматизм, да? А где второй ствол? Не сходится. Тогда она заявляет, что одна виновата во всем. Спрашиваю: Любовь, как ее? Это вы Воробьева, значит, ухлопали? Собираетесь взять на себя?

Бедная Люба. Так она, стало быть, чувствует. Слов из песни не выкинешь.

– Почему не выкинешь? Выкинешь. Поговорите с ней. Да, и то, что Губарев целовал ей пальчики, не представляет ни малейшего интереса для следствия.

Любочку женщины никогда не жаловали. Спрашиваем, что ожидает Губарева.

– Убийство без отягчающих: от шести до пятнадцати. А вы как думали? Что сошлют на Кавказ? Вот если бы потерпевший тоже стрелял в него, могли бы назначить и меньше меньшего. Дети малолетние есть? Да вы не нервничайте. Таким, как ваш Губарев, им не так и плохо в колонии: личность известная, его по телевизору видели. Лишь бы сам не увлекся – вон он стреляет как. Погодите, до прессы дойдет – он еще героем окажется. Ладно, разболталась я с вами. Пора в управление.

Шубу подал Ирине Вадимовне, веду ее к выходу, там большая Славочкина фотография. Задержались возле нее.

– Жалко. – Вздыхает. – Но хотя бы успел пожить. У меня сыну вон двадцать пять. Что делает? Да ничего он не делает, косит от армии. Целыми днями в компьютер играет, ни одной женщины. И не знаешь, что лучше, да?

* * *

Вернулся в буфет, сел. Слишком много всего. Валентина Генриховна садится рядом со мной:

– Уезжаю я, Александр Иванович. За границу. – Смеется. У нее в Мариуполе брат. – А что, другая страна!

Конечно, как-то жить надо дальше, да? Понимаю внезапно, что очень устал. А ведь мне еще надо проведать Любочку.

– Вы-то сами, Александр Иванович, ничего не надумали?

В каком отношении? Чувствую: нет, не могу поддержать разговор, кружится голова.

– Город же выселяют. – Руками всплеснула: – Вы что, слышите в первый раз? Люди вещи складывают, переправляют их кто куда. На почте столпотворение. А что на вокзале творится, вы б видели!

Как-то я соображаю сегодня с трудом. Разве можно выселить целый город? Наверное, раз Валентина Генриховна говорит. Зачем ей меня обманывать? Я никаких указаний не получал. Завтра об этом подумаю, а сейчас мне бы лечь.

– Нет у вас ощущения, что мы с вами, Александр Иванович, прожили не свою жизнь? Что весь театр этот – чужая для нас история?

Не знаю. А что бы я делал? Литературу преподавал? Нет ничего случайного. Поднимаюсь, прошу у нее прощения. Видимо, сильно качнулся в сторону.

– Дайте-ка, – она предлагает, – я доведу вас до комнаты.

Не хватало еще. Дойду.

– Хороший вы человек, Александр Иванович. Самый лучший из тех, кого мне пришлось встречать.

Так Валентина Генриховна попрощалась со мной. А я и поблагодарить ее не сумел, даже не спросил адреса.

* * *

Все распущены по домам, остались только мы с Любочкой. Чем мы заняты? А ничем. Попытались в карты играть, в шахматы. Вечерами сидим в буфете, часто смеемся по разным маленьким поводам. Планов не строим, не вспоминаем прошлого, спим, ночью и днем. Ничем мы не заняты. Жжем электричество.

В прежние годы мне нравилось, когда артисты разъезжались по отпускам, я столько дел переделывал: книги, журналы читал, новые пьесы выискивал, гостей из других городов принимал, к нам приезжали с гастролями народные коллективы, конкурсы самодеятельности. А теперь мы сами как будто отбыли в путешествие, и сколько оно продолжится?

* * *

Сорок дней. Посидели вдвоем, вина выпили, спустились зачем-то в зал.

– А ведь похоже, Александр Иванович, мы тут никогда уже не окажемся. Вещи пора собирать.

Погоди, Любочка, вдруг наладится? Не надо нам было сюда приходить. Она разрешила себя увести, но, кажется, посмотрела на меня с сожалением.

Лежу в темноте и думаю. Один хлопок револьвера! А если б осечка? А если бы Губарев не ушибся ногой? Может, тогда пожалел бы Славочку, тоже в воздух пальнул? И сам за решеткой не оказался бы. Стрельбу бы замяли, «Эдипа» сыграли бы вечером. А там, глядишь, и свозили б куда-нибудь – ведь хороший вышел спектакль.

Глупость, сказал себе, исторические реконструкции. Невозможно, оскорбительно думать, что всем управляет случай, что жизнь человеческая зависит от мелочей. Не мог Славочка мимо Любы пройти, не мог промахнуться Губарев, и про «Эдипа» тогда, у Прокопьича, я не случайно заговорил, не от того, что он вспомнил Грецию.

Так и заснул в этих мыслях, а утром бумага пришла: постановлением того и сего Вечность решено ликвидировать. Оптимизация, управление ресурсами, освоение новых земель: буквы перед глазами прыгают. Пробую их сложить во что-то разумное и явственно слышу голос:

Каким же очищеньем? Чем помочь?

Изгнанием иль кровь пролив за кровь,

Затем, что град отягощен убийством.

Его голос, Славочкин.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.