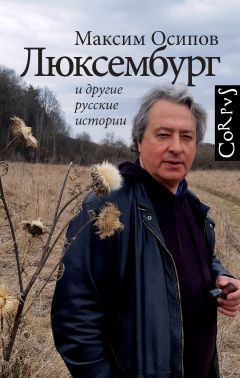

Текст книги "«Люксембург» и другие русские истории"

Автор книги: Максим Осипов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 29 (всего у книги 35 страниц)

III

Возле входа на кладбище, прислонясь к забору, стоит Анатолий Васильевич: лицо бледное, дышит нехорошо. У старика случился сердечный приступ, однако на предложение вызвать скорую помощь или хотя бы такси Анатолий Васильевич машет рукой: проходит, почти что прошло, идите, Александр Яковлевич, посмотрите, что натворили с памятником.

И вот что он видит, придя на могилы: следы от огромных ботинок повсюду, особенно в правом углу, где похоронена мать, человеческие экскременты и черную свастику – и по задней поверхности памятника, и по передней – поперек ее имени. У Якова Григорьевича на плите написано смерть жыдам, через «ы».

Когда-то давно, в девяностые, – Саша тогда только-только начал водить, – его прямо посередине дороги больно схватил за лицо один тип, которому не понравилось, как Саша перестроился в его ряд, – он загородил Саше путь, вылез, сунул в окно отвратительную мясистую руку и схватил пятерней, со всей силой, за щеки, за нос, надавил на глаза. Когда боль отпустила и зрение вернулось, Саша погнался за ним, не зная еще, что предпримет, если удастся настичь, но, конечно же, не настиг. Ту же ярость и даже похожую боль в глазах он испытал и теперь, только гнаться ему было не за кем.

– Все отчистим, все ототрем, Александр Яковлевич, это не краска, а уголь, – приговаривает Анатолий Васильевич.

Нет, до приезда полиции оставим как есть. И подавать заявление Саша пойдет один: нечего делать в полиции человеку, у которого сердце болит. Анатолий Васильевич и не настаивает на том, чтоб идти. Он бы вообще не ходил никуда – привести все в порядок и поскорее забыть, так бы он поступил, он не любит полиции. Но разве дело в любви?

Спустя час Саша сидит в полутемной комнате Люксембургского ОВД и ждет следователя, тот занят – надо срочно отправить факс (кто сейчас отправляет факсы?), а потом они вместе съездят на кладбище. Или сходят: недалеко. Фамилия следователя – Грищенко, чин его неизвестен, надо думать – не самый большой. Пока что Саша смотрит за тем, как работает Грищенко: роется в груде бумаг – потерял документ. Глупо бумажки хватать наугад и бросать их обратно: расчисти пространство и складывай туда все ненужное. Сколько бумажек тут? – предположим, двести, – по три секунды на каждую, работы от силы на десять минут, а иначе – какова вероятность того, что за двести случайных попыток ты ничего не найдешь? Давайте сообразим: единица минус единица, деленная на n, закрыть скобку, в степени n. Чему равен предел этой функции? Интуитивно – единица на e. Саша проделывает кое-какие действия: да, так и есть, 1/e, почти что сорок процентов, – вероятность приличная.

Саша немножко пришел в себя, не в последнюю очередь из-за решенной задачки, и разглядывает теперь следователя. Грустное впечатление: форма висит, словно с чужого плеча, кожа нечистая – результат ветрянки (не срывай оспин, учат ребенка, – тот не слушал, срывал), не усы – подобие усов. Нашел! – и двадцати минут не прошло. Грищенко сует документ в аппарат, набирает номер, но забывает скрепки извлечь, разъединить страницы, и факс их сминает, рвет – только выбросить, но и в мусорную корзину у Грищенко с первого раза попасть не выходит – ужасная мука написана у него на лице. С таким выражением он, должно быть, когда-то стоял у доски и слушал подсказки класса: кто-то подсказывал верно, кто-то нарочно неправильно, чтобы поиздеваться, и он выбирал неверный вариант, и над ним потешались. В школу, которую Саша заканчивал, мальчиков вроде Грищенко не принимали, но в той, что была возле дома и куда он ходил до пятого класса включительно, их было немало, и Саше от них доставалось, хотя он-то всегда подсказывал правильно.

Так, господин, гражданин следователь, – как сейчас принято обращаться?

– Я не следователь – дознаватель, – говорит Грищенко плачущим голосом.

Кем бы он ни был, пора наконец перейти к делу: совершено преступление – осквернение могил обоих его родителей, вандализм. Саша и кодекс успел посмотреть, пока ждал, он называет статьи и просит принять у него заявление.

Выражение боли на лице дознавателя все усиливается. Чуть заикаясь, Грищенко просит еще подождать, куда-то уходит, потом возвращается, производит ряд действий очевидно бессмысленных, зажигает и гасит свет, ни с того ни с сего предлагает воды. – Спасибо, вода не нужна. Саша напоминает: он пришел подать заявление. На кого, на чье имя его написать?

– Вы человек культурный… – произносит Грищенко.

Пусть так, что с того? – А вот что: осквернение кладбища – новость не городского значения и даже не областного, а федерального. Федеральная новость – от журналистов скрыть не удастся, у них свои люди везде.

– Газеты напишут и будут использовать… э… в интересах…

В чьих интересах можно использовать испражнения, свастику? – как человеку культурному, Саше, видимо, предлагается дать ответ самому. В любом случае Грищенко просит повременить с заявлением.

Кое-что любопытное удается, однако, узнать из речи его, невнятной, сбивчивой: у Люксембургской полиции неприятности с ФСБ. В ходе учений – трудное слово, «контртеррористических», – к ним в ОВД подбросили сумку, простую, хозяйственную, с торчащими из нее проводами. Полицейские посмотрели на сумку и просто вышвырнули, и никто о ней куда следует не сообщил, а должен был, но – с какого? – ведь ясно же: фээсбэшники и подбросили, «у нас в Люксембурге нету других террористов» (Саша отметил этот неожиданный оборот), а оно надо им – лишний раз разговаривать с ФСБ? Придется всем отделением писать объяснительные. Как ни скверно было у него на душе, но Сашу рассказ Грищенко немного развеселил.

– Кого-то подозреваете? – вздыхает Грищенко.

Почему он вздыхает? Нормальный вопрос. Никого.

Грищенко выглядывает в окно:

– Дождь будет. А обещали солнце. – Снова бедного Грищенко провели.

Саша спохватывается: дождь уничтожит, размоет следы, едем, скорей. – Ехать не на чем: машины – одна в районе, другая сейчас на обеде, так что пусть он идет вперед, а Грищенко – следом, догонит его. Он тут работает за троих: один сотрудник уволился, двое в отпуске. – Значит, за четверых? – он не понял. Такое отсутствие сообразительности не вызывает уже раздражения, только сочувствие. Надо спешить на кладбище, но что это было, зачем он ходил в ОВД?

Моросит дождь, и, пока не размокла земля, не размылись следы, необходимо успеть все измерить, сфотографировать. Саша занят исследованием улик: снимает на телефон каждую вмятину на земле, с разных сторон – видимо, тут побывали двое, оба с огромным размером ноги: тридцать три сантиметра – длина каждого отпечатка, но их рельеф различается. От друга-врача Саша слышал, что наблюдать за вскрытием трупа со стороны куда неприятней, чем самому копошиться во внутренностях, и теперь, поневоле став сыщиком, Саша сосредоточен на том, чтобы выполнить работу свою хорошо. Свастика – сзади и спереди, смерть жыдам – со вспышкой и без. Как поступим с биологическим материалом? – тоже сфотографировать, положить на лопату, вынести за ограду и закопать: наивно надеяться, что полиция станет искать в фекалиях человеческую ДНК.

Несколько раз он выходит к воротам кладбища посмотреть, не пришел ли Грищенко. Саша вымок, он голоден, но ему еще предстоит вернуться домой, напечатать снимки на принтере, не в фотостудию же отдавать, – ничего, сгодятся и черно-белые, он подумает и о том, не создать ли ему самому федеральную новость, а то и международную – например, позвонить журналисту немецкой газеты, который в квартире его живет. «Все хорошо, что хорошо кончается», Ende gut, alles gut, – то-то повеселятся читатели: нет, нельзя, чтоб такое попало в печать. И от Эли скрыть не получится, он сегодня совсем не думал об Эле, не думает и теперь – надо ли ей рассказать. К счастью, до их приезда есть еще несколько дней.

Ближе к вечеру Саша снова идет в ОВД, вручает Грищенко фотографии, тот просит прощения – закрутился сегодня, не поспел на кладбище, – хвалит качество снимков: на каждом из них нанесен размер.

– Можно уже никуда не ходить.

Это вопрос или утверждение? – Грищенко подобострастно кивает. Он найдет злоумышленников, «злодеев» на их языке, обещает он: таким бодрым тоном, думает Саша, лгут умирающим.

– Не подозреваете никого?

Нет, Грищенко уже спрашивал. Разве что… Но Мишурдик невысокого роста, ни у него, ни тем более у мадам Поцелуевой не может быть такого размера ноги. А калоши надеть? Слишком дикий, безумный поступок для обывателей. Старичок-алкоголик – тот, что розу украл? – немыслимо, он и розу-то выкопал аккуратнейшим образом. Саша помотал головой: у него врагов нет.

Грищенко внимательно разглядывает плиту Якова Григорьевича. Наверное, вспоминает правило про жи-ши с буквой «и».

– А отчего именно ваше захоронение подверглось… э…

Саша подсказывает: надругательству. Оттого, вероятно, что других еврейских фамилий они поблизости не нашли. Он опасается глупой реакции – и предсказуемой (что у Грищенко, например, был в армии друг-еврей), но тот принимает его объяснение спокойно: наличествует состав статьи два восемь два – возбуждение ненависти по признаку национальности. Затем Грищенко вполне по-человечески объяснил, что его собственного прадеда звали Моисеем, хотя он был из крестьянской семьи. Бабку Грищенко дразнили еврейкой, пришлось ей даже поменять отчество. То ли у духоборов, то ли у старообрядцев встречаются ветхозаветные имена, надо бы успокоить Грищенко: бабку, возможно, дразнили зря.

Следует, однако, признать: дознаватель во вторую их встречу произвел впечатление иное, чем в первую, – человека менее простодушного. Может, и правда, найдет? «На кладбищенских алкашей не похоже», сказал Грищенко. О такой категории граждан Саша не слышал. – «Пасутся на кладбищах: у нас принято водку умершим оставлять», – Саша не знал и об этом обычае. «Кто-то из молодежи», – думает Грищенко. Сколько тут, в Люксембурге, людей в возрасте от пятнадцати до тридцати? Предположим, тысяча. Девочек исключаем, часть юношей служит в армии, уехала в большой город или уже сидит. Число подозреваемых уменьшается до, скажем, двухсот. У скольких из них подходящий размер обуви? – в таких мыслях Саша приходит домой.

После того, автомобильного, происшествия, с рукой в окне, было все-таки по-другому: выругался, остыл и поехал дальше. Холодно, сыро, почти темно. Что будем делать? В книжке, психиатрической, той, что Саша переводил, в главе про помощь жертвам насилия было написано: ни в коем случае нельзя мыться – до экспертизы и прочих следственных действий. Но как побороть в себе это желание, настолько естественное? Грабли, фонарь, губка, мыло, ведро – он снова идет на кладбище, и уже через час могилы приведены в порядок: земля выровнена, камни вымыты – следы насилия устранены.

Остави мя сила моя. Саша вернулся к себе, он сидит на кухне, не зажигая света, и горько плачет, как в раннем детстве. «Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы» – исключительно дельный совет. Он умывает лицо, выглядывает во двор. Чего Саша ждет: бури, падения деревьев, воя собак, – того, что природа как-то отреагирует на случившееся – ужасное, непредставимое? Нет, тишина, Люксембург спит.

Есть не хочется, но выпить не повредит. Он находит в буфете Рижский бальзам, тот простоял здесь лет сорок, сбивает сургуч – сладкая, липкая гадость, довольно крепкая. Глоток за глотком выпивает целый стакан и лежит теперь мучится сердцебиением. Спать? Заснуть удается совсем ненадолго и только под самое утро. Опять яркий сон: незнакомый страшный старик, брат его, Ермолай, шумно испражняется на могилу матери, их общей, – ясно, предельно, нечего толковать.

IV

«Женщина воспринимает мужчину всерьез только в двух случаях: если он занят автомобилем или другой женщиной», – шутил Яков Григорьевич, – как любая универсальная мудрость, эта верна не всегда. Эля восприняла Сашины злоключения всерьез – приехала, без Филиппа, они погуляли, поужинали, провели вместе ночь. На кладбище не ходили: она не просила, Саша не предлагал. О планах не говорила, не плакала, не выражала болезненной жалости. Отдала должное его хозяйственным достижениям. Утром уехала. Она – жена его, им надо вместе искать выход из положения, ей жаль, искренне, что Люксембург не оправдал надежд.

С Элей они официально не разводились: оба не придавали значения формальностям, и Филипп, выясняется, уже от рождения Левант. А что до надежд, то сдаваться не следует, так он считает: случилось несчастье, авария, но если найти виновных и должным, законным, образом их наказать, то преждевременно ставить на Люксембурге крест (нехорошая игра слов – про крест, но сейчас не до этого).

– Сашенька, твой – как его? – Немченко, Демченко никого не найдет, да еще и объявит в итоге, что все-то ты просто выдумал. Или хуже: сам же нарисовал.

В провинции много абсурда, глупости («идиотизм деревенской жизни», гласит коммунистический «Манифест»), но все же не до такой степени. Для чего бы ему самому рисовать свастику?

– Мой дорогой, перед кем ты оправдываешься? Придумают, для чего. Для дестабилизации обстановки. Ты телевизор не смотришь, а я иногда смотрю, поскольку – родители.

Можно не продолжать. Но ведь и оставить все так невозможно. – Эля кивает: да, невозможно, наверное. Но изнасилование, по ее мнению, метафора не совсем точная.

– Бывает, машина, перевернувшись, становится на колеса и – дальше поехала, – но это уже скорее про их семейную жизнь.

Саша целует ее: езжай осторожно, он благодарен ей – за приезд, понимание и за то, что она уехала.

В интернете отыщется все: тридцать три сантиметра – 47-й размер. «Стопа россиян в целом чуть шире в пучковой части, где косточки, и выше во взъеме, можно сказать – поразлапистей», – интервью с итальянцем, директором дома обуви, кто-то очень недурно его перевел. А вот и статистика: 47-й и выше размер встречается лишь у каждого сотого из взрослых мужчин. Каков шанс того, что именно у двоих люксембургских жителей 47-й? Если подумать, сосредоточиться, можно было бы сосчитать, но ему плохо думается.

Саша бродит по городу и смотрит на ноги людей. Даже когда Святослав заходил – забрать инструмент, – Саша взглянул на его ботинки – большие, надо сказать. На кладбище идти боязно, хорошо бы установить камеру – такую желательно, чтоб работала в темноте. Могут ли они предпринять еще одну вылазку? Грищенко утверждает, что нет. Саша встречается с ним регулярно – спрашивает, движется ли расследование.

– Это слово по-белорусски пишется через «ы», – последнее открытие Грищенко.

«Это слово» – да-да. Поищите среди белорусской диаспоры. Скоро, он ждет, Грищенко сделает и другое открытие: что свастика – древний индийский символ чего-то там – Солнца, благополучия. Разговоры их превращаются в переругивание: Саша грозит опубликовать фотографии, Грищенко жалуется на невыносимые условия труда, а то, заикаясь, рассказывает истории, которые вряд ли выдумал – он не кажется человеком с фантазией, – но которые и на правду похожи отнюдь не всегда.

Например, в соседнем районе сын какого-то очень большого начальника застрелил четверых и пытался от трупов избавиться (сжечь), был пойман за этим занятием, и теперь следователям названивают из Москвы, просят войти в положение: молодой человек ошибся, запутался. – К чему он, однако, ведет?

– Александр Яковлевич, у вас никого не убили, даже не изнасиловали. – «Изнасилывали», так Грищенко произнес.

Еще он сказал: «нам здесь жить». Или «вам здесь жить»? – близкие, но такие разные фразы по смыслу, Саше придется услышать ту и другую не раз, как и про дестабилизацию обстановки: «Мы отрабатываем все версии», – права была Эля, прав Анатолий Васильевич, – не найдут.

Саша сгребает в кучу состриженную траву, поджигает ее. Зола – идеальное удобрение для розы, а на зиму ее лучше всего укрывать дубовыми листьями, они не гниют и замечательно держат тепло, – знание такого рода раньше доставляло ему удовольствие, как средство сцепления с жизнью (с «реальной жизнью», как говорят), но теперь рутина – обрезать сирень, слить на зиму воду из уличных труб, поливальную бочку перевернуть, заткнуть продухи – причиняет тупую боль: зачем, для кого? Он и немецкий забросил. Чем-то надо, однако, занять свой день: алкоголь потреблял он всю жизнь только изредка, в малых количествах, и из вредных привычек имел лишь одну – шахматы в интернете – как семечки, чипсы, как сладкая вата – до тошноты.

Играть его научил, разумеется, Яков Григорьевич – показал ходы. Сам он очень неплохо в шашки играл, стоклеточные, – была когда-то у Якова Григорьевича мечта: стать мастером по игре в шашки, отправиться на международный турнир и остаться, сбежать, но мастером он не стал. В школьные годы Саша учился в кружке МГУ: этюды решал, изучал дебюты и окончания, ходил на матч претендентов Карпов—Корчной (чемпионом в то время был Фишер) – играли в Колонном зале Дома Союзов, и Саша, один из немногих, болел за Корчного – тот был старше, проигрывал, и в нем ощущался надлом. Как, по словам его школьного друга, опыт жизни в СССР затем лишь и нужен, чтоб жить в СССР, так и шахматы учат только тому, чтобы лучше играть в них: занимаясь ими всерьез, не станешь ни математиком, ни поэтом, ни тем более – здравомыслящим человеком, разве что силу характера разовьешь. Тот же Фишер себе удалил зубные коронки и даже остатки зубов, поскольку решил, что дантисты-евреи разместили подслушивающие устройства у него во рту – псих ненормальный, но в твердости убеждений ему отказать нельзя.

А еще, когда Саша учился в десятом классе, в школу к ним приезжал Ботвинник. «Михаил Моисеевич, – спросили его, – как вы относитесь к поступку Корчного?» (Тот осуществил мечту Якова Григорьевича – удрал из страны). Ботвинник ответил: «Так же, как вы», – и ребята, часть из них, но большая, долго ему аплодировали, и в сеансе одновременной игры Саша едва не сделал с Ботвинником ничью.

Словом, способности к шахматам были какие-то, кое-какие, и вот, чем они обернулись: Саша лежит на широкой кровати или сидит за столом и целыми днями играет блиц – против соперников со всех концов света, в сети их десятки, возможно, и сотни, тысяч.

Контроль времени – три минуты, максимум пять, дольше нельзя: каждый каждого подозревает в нечестности, в использовании программ, которые уже сильней Фишера, противники подбираются случайно, по рейтингу, он у Саши довольно высокий, более 1900. Соперник из Ливии, а следующий из Албании – что там творится? – Саша охотно вступил бы с каждым из них в диалог, но отвлекаться не принято. Только украинцы, увидев русский флажок рядом с его фамилией, иногда пишут: «С оккупантами не играю», – что им ответишь? Саша против того, что делается его именем, но что он предпринял – спрятался в частную жизнь? Добрый немец, good German, – есть в английском определение, как раз для таких, как он.

Западные европейцы и американцы, попав в заведомо проигрышное положение, быстро сдаются, хотя и не все – некоторые доигрывают до голого короля, неспортивное поведение. Хуже – арабы, индийцы, греки, особенно те, у кого рейтинг пониже, придумывают всякие трюки, но опять-таки, если мы признаём, что ответственность может быть только личной, лучше о национальном характере не рассуждать.

Саша, полуодетый, на кухне, перед ним недоеденная яичница, остывший чай. На экране противник из Сирии, Саша играет белыми, быстро-быстро они шлепают фигурами по доске. Эх, отключился сириец, связь прервалась, через тридцать секунд ему будет засчитано поражение. Не станем ждать тридцать секунд, прервем партию, тем более что у сирийца никак не хуже позиция. Между прочим, Левант и есть Сирия, Ханаан. Сириец вернулся, благодарит: thx, предлагает добавить в друзья. Где он, в окопе сидит? – Нет, – смайлик, – в Германии. Давай еще одну? – Саша загадывает: если удастся выиграть, то найдут. Проиграл. Что, до трех?

Звонит Эля, он отвечает ей односложно, она слышит щелчки, сопровождающие каждый ход, он обещает перезвонить, забывает свое обещание, она обижается. Она ненавидит его привычку, да Саша и сам бы рад избавиться от нее, но чем заполнить тогда пустоту? – Он ведь и удовольствия не находит в игре, так – забвение, – говорит она, – должен быть выход из ситуации, которая становится ненормальной, патологической. – Выход будет, когда их найдут. – Хватит уже, никого не найдут, месяц прошел, – она теряет терпение.

Грищенко тоже теряет терпение, когда Саша его донимает вопросами: походил ли он по подъездам, изучил ли настенные надписи? поговорил ли с директором школы, преподавателями? поискал ли людей с большим размером ноги? почитал ли, что пишут в социальных сетях? – Сколько можно? Саше, что, нечем занять себя?

– А что бы вы на моем месте делали? – спрашивает его Саша.

– Я бы… – Грищенко смотрит прямо перед собой, думает. – Я бы уехал в Израиль. – Тихо сказал, не нагло. Просто: ну а чего, у вас же есть родина, Александр Яковлевич, вот бы и…

По совпадению, та же мысль приходит и Эле в голову. «Великие умы сходятся», – как это по-французски?

Эля не склонна шутить:

– Есть конторы, которые помогают собрать документы, заполнить анкеты, быстро, без волокиты, получить корзину абсорбции. – Ух ты, какие слова. – Не понравится – можно вернуться, – продолжает она, – так делают многие. Никто не отнимет у Саши ни Люксембурга, ни его драгоценной квартиры в Москве. Да, Эля знает, что Саша не любит ссылок на «многих», на «всех».

Эмиграция – слишком серьезный шаг. – Вот пусть и займется всерьез. Пожалуйста, она очень просит его.

– Да отвлекись ты уже от шахмат, будь они прокляты! – Опять она слышит в трубке ненавистные ей щелчки.

Жалко Элю, тяжело ей с Филиппом в ее Чертанове всемером – с родителями, сестрой и двумя племянниками, хоть она и говорит: даже весело. Он разузнает, какие существуют возможности, поговорит с конторами.

Погода ясная, осадков не ожидается. Саша сидит во дворе, дышит холодным воздухом, пробует сосредоточиться. Для начала хорошо бы проснуться: полуявь-полусон – никак он не выйдет из дремотного состояния. Не эмиграция, говорит она, – репатриация, возвращение на родину. Парадокс импликации, так это называется в логике. Из ложной посылки верны все следствия: «если дважды два – пять, то снег белый» – истинное утверждение, «то снег красный» – тоже. Если Израиль его родина, то… то что?

Размышления подобного рода вовсе не помогают ему пробудиться, а все сильней загоняют вглубь сна, да еще и чьего-то чужого. Шахматный рейтинг упал за последние дни до 1700. Люди («многие», по выражению Эли), принимают решения не при полном блеске рассудка, Саша всю свою жизнь старался этого избегать, но вместо того чтоб проснуться, он, подчиняясь логике сна, ищет в сети телефоны контор, роется в документах, звонит. Как выясняется, можно устроить отъезд, почти не отходя от компьютера.

Им занимается человек по имени Цви («Гриша по-нашему»). У Гриши тихий доброжелательный голос, и хотя Саша ему задает одни и те же вопросы по нескольку раз, он совершенно спокоен: к чему раздражаться на человека, который понял, что надо ехать, только сейчас? Понадобится ли им с супругой помощь в заполнении бумаг? – Нет, они с Элей умеют писать. – Тогда – собрать документы, доказывающие еврейство, и, как говорится, вперед. Гриша поможет с логистикой: трансфер, страховка, билет в одну сторону и т. п. – Старый советский паспорт: Левант Александр Яковлевич, еврей, – подойдет? – Паспорт очень порадует консула, но нужно свидетельство о рождении. – У Саши – только об усыновлении. Он объясняет: можно найти, разумеется, и свидетельство о рождении, но консула оно не порадует. – Что же, увы, по законам Израиля, он не еврей. – Саша вздыхает почти с облегчением. – Постойте, рано сдаваться, говорит ему Гриша, давайте поищем со стороны второй половины: бывают неожиданные открытия, одной какой-нибудь бабушки может хватить. – Что-то Эля рассказывала о родственнике с фамилией на «-ич», которого удалось записать белорусом. – Вот-вот, Гриша ведь говорил: нужно чуть-чуть поскрести. Он, однако, попробует поговорить с людьми, близкими к консулу, и по поводу самого Саши: его история необычна, может вызвать у консула интерес. Надо же, как его угораздило – сам Гриша в советские времена был записан русским, хотя фамилия его Малкин. Хороший приязненный разговор.

Саша просматривает рекомендации отъезжающим, собирается с духом с Элей поговорить и вдруг наталкивается на объявление: «Правоверным христианам просьба не беспокоиться. Они сразу идут на выход без права на повторное обращение. Такие евреи в кавычках Израилю не нужны». О, нет! Это не может быть правдой, а если и правда, зачем же хамить?!

– Никто вам не будет иголки под ногти вгонять, Александр. – Гриша-Цви по-прежнему невозмутим. – Скажете, что вы атеист. Нам ведь всем пришлось побывать комсомольцами.

Вообразите, не всем! Саша проснулся, вернулся к жизни: Элечека, мы не едем в Израиль. Даже не обсуждается – то, какой он христианин. Очень плохой, никакой. Тем не менее. И – он найдет, где им жить. В Москве. Немца выселим. Да, неприлично, неловко, и газета заплатила вперед, но решено: если удастся найти преступников, то их семья будет жить в Люксембурге, если нет – то в Москве. Как говорил Пеперкорн, персонаж «Волшебной горы», кончено и исключено.

Немца, однако, обижать не пришлось: это за Сашу сделали, как теперь говорят, люди специально обученные (отвратительное выражение). В конце ноября Саше приходит письмо: квартиросъемщик по имени Мартин сообщает о скором своем отъезде – ему предписано в течение пяти дней выехать из страны. Начинается переписка: поводом для выдворения его, думает Мартин, стали статьи о церкви, в частности, о «прозорливом старце», – одной из эффектнейших операций в истории РПЦ, которую провели кагэбэшники, но переполнила чашу терпения властей, весьма неглубокую, статья на невинную, кажется, тему – о методологической школе и о ее влиянии на Кремль. Статье был предпослан эпиграф: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» – из «Бесов». Официальный повод: нарушение миграционного законодательства, не стоит даже пытаться обжаловать постановление суда, поэтому Мартин просит его, дорогого Сашу, послезавтра забрать ключи, а заодно поучаствовать в дружеской вечеринке в честь закрытия корреспондентского пункта и отбытия Мартина из страны. Ему хорошо у Саши жилось – жаль, что коротко.

Вот и решился вопрос. Прощай, Люксембург, не станем обманываться: опыт не удался. Будем, как многие, ездить сюда на дачу, на свежий воздух, собирать ягоды и грибы, обсуждать достоинства и недостатки наемных работников, любоваться ландшафтами. Саша складывает необходимое – одежду, компьютер – в рюкзак, убирает и консервирует на зиму дом – перекрывает воду и газ – и вот уже они с Элей от «Курской» идут туда, где им, очевидно, и предстоит прожить следующие, уж сколько придется, годы – в квартире, где он родился. Это Яковоапостольский переулок, а вот и родной, Лялин. Яковоапостольский назывался во времена его юности улицей Елизаровой, по имени Анны Ильиничны, старшей сестры вождя, безуспешно пытавшейся обнародовать документы о еврейских корнях Ульяновых – не таких уж и мощных (Бланк, дедушка-кантонист), однако достаточных, говорит он Эле, для эмиграции, то есть репатриации, Ильича в Израиль.

Вечеринка в разгаре. Мартин – высокий русый берлинец с немножко детским выражением лица. В шесть пятнадцать утра у него самолет. Он успел привязаться к Москве, она ему стала домом. – Саше жаль, что все так случилось, и сам он, как понимает Мартин, совсем не в восторге от… Вечный вопрос: в какой мере мы отвечаем за то, что делает наше правительство. Мартин машет рукой: ему ли, немцу, не понимать.

Саша оглядывает квартиру. Все вроде бы на своих местах, но стало просторней, светлей: часть мебели свезена на склад, и картинки на стенах висят посвободней, убраны фотографии, он узнаёт и одновременно не узнаёт жилище, в котором провел свою жизнь за вычетом последних полутора лет. Уж чего-чего, а уютно в квартире их не было, а стало уютно, gemütlich, ему тут нравится.

Подходит высокая женщина, очень худая, берет Мартина за руку: они так и будут в прихожей стоять? Хвалит Сашин немецкий: уют – Gemütlichkeit – важнейшее слово для понимания германского духа, в сущности буржуазного, бюргерского. Немку зовут Эдитой, она из посольства: любительница Достоевского, Шостаковича, всего такого ужасного, страшно левая, это она посоветовала взять эпиграф из «Бесов», говорит Мартин, – пора, однако, вернуться к гостям. С ним пришли попрощаться корреспонденты иностранных газет – европейских, американских, несколько дипломатов, они в большой комнате – там, где жила мать.

Эля совершенно освоилась в новой компании – она стосковалась по обществу, – щеки и лоб ее розовые от вина. Присутствуют несколько женщин, но Эля красивей их всех. Пожилой дипломат, австриец, толстый дядька с пунцовым лицом, говорит об одном видном деятеле (известном более всего тем, что журналистов назвал дебилами): умный, тонкий, проницательный человек, просто политика зависит не от него. – Значит, циник, – возражают австрийцу. – Мы все, дипломаты, алкоголики или циники. – Гости хохочут: – Сам он, как видно, выбрал благую часть. – Дядька тоже хохочет: одно не мешает другому, два эти свойства встречаются в совокупности, – и подливает себе и Эле вина.

Пьют за здоровье Мартина, желают успеха на родине:

– Home is the place where, when you have to go there, They have to take you in[4]4

Дом это там, где, когда нужно тебе, тебя должны принять. (англ.)

[Закрыть]. – Эдита цитирует Фроста, она единственная из присутствующих грустна.

Ровно в двенадцать все разъезжаются – кроме Эдиты и Мартина, которые убирают посуду несмотря на Элины возражения и на то, что Эдита едва стоит на ногах. Их удается выдворить с кухни, а еще через полчаса возле подъезда останавливается автомобиль.

Все, они одни теперь, говорит Саша, проводив Мартина, обнимает Элю, прижимает ее к себе.

– Тс-с… – Эля отодвигается от него.

В большой комнате, положив на журнальный столик обе ноги – один чулок порван, – спит Эдита. Не спит – дремлет. – Она вот так посидит пятнадцать минут и уедет: они могли бы сварить ей кофе покрепче и вызвать такси?

– Ваша проблема, – говорит она, не убирая ног, – в том, что ни одна эпоха у вас не заканчивается. Не мое наблюдение, но одной моей соотечественницы, она тут много лет прожила.

Интересно. Саша хотел бы развить, обсудить эту мысль, он соскучился по разговорам на отвлеченные темы, но Эля перебивает его. – Пользуясь случаем, ведь Эдита в посольстве работает, Эля просит ее ответить на один насущный вопрос: возможно ли им, с Сашей и малышом, уехать в Германию по еврейской линии и какие нужны доказательства? Сашин советский паспорт с отметкой о национальности подойдет? – Как это неуместно, Элечка, честное слово, но Саша все же достанет свой старый паспорт из рюкзака, покажет его.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.