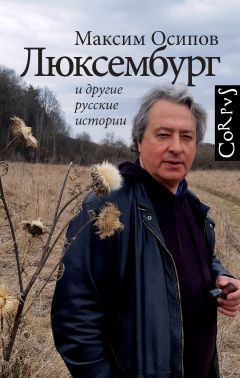

Текст книги "«Люксембург» и другие русские истории"

Автор книги: Максим Осипов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 23 (всего у книги 35 страниц)

После Вечности

На перроне играла музыка, потом мы тронулись. Помню хлопья снега в свете прожектора, общий вздох, когда город внезапно погрузился во тьму. «Мама вас просит, чтоб не рубили сада, пока она не уехала», – произнесла Пружинка. «Отключили трансформаторную подстанцию», – ответил ей кто-то знающий. Были и слезы, конечно. За кипятком пошел – наткнулся на Анну Аркадьевну: стоит в тамбуре, почти в темноте, не видит меня. Завернулась в любимый свой плед, она почему-то его называла «плед с репутацией», курит и то ли напевает тихую песенку, то ли всхлипывает.

В эти дни людей непрерывно увозят в Северогорск, поездом, другого способа нет, селят в гостиницы, общежития, даже в школы, в училища. Квартиры предоставляют в первую очередь тем, кто с детьми, остальным их тоже построят, в ближайшем будущем. Кого-то, по слухам, приходится силой тащить: что поделаешь? – не бросать же людей без света, воды, отопления. Пока поймут, в какую попали историю, будет уже не выбраться. Я и сам ведь все понял с некоторым опозданием. Вечности больше нет – как это? – да вот так.

Театральных эвакуируют с последней партией. Дали нам два вагона, купейных, опять мы в выигрышном положении. Сижу против Любы, спиной к движению, нас только двое в купе, сверху вещи лежат, главным образом Любины.

– Замечательная у вас способность, Александр Иванович, не обрастать предметами, – хвалила меня всегда Валентина Генриховна.

Предпочитаю, отвечал я ей, заведовать реквизитом, который целиком умещается в мой чемодан. Вон он сверху лежит – металлические уголки, деревянные ребра – ничего-то ему не сделалось. С какой, помню, легкостью я взбежал с ним когда-то на верхний этаж! И теперь дотащил, справился.

За окнами снежная мгла, едем медленно. Что ж, вот и выстроился событийный ряд. Началось со стяжательства, с эксплуатации классики, дальше – запретная страсть, потом преступление. Героям – гибель и каторга, нам, статистам и хору, – изгнание. Разве можно в здравом уме утверждать, что жизнь не имеет фабулы?

Поднимаюсь, оглядываю багаж. Где урна? Урна где? Любочкины глаза, без того большие, распахиваются от ужаса: забыла на подоконнике! Неблагородно винить ее, она и сама в отчаянии. Рассудили так: никто теперь не нарушит покоя Славочки. Разве плохо жилось ему в его комнате?

Снова на место сажусь, прикрываю глаза. Опять событие, надлежит уместить его в череду других. Не случайно же мы Славочкин прах в театре оставили…

– Александр Иванович! – Люба делает большущую паузу. – Кажется, я беременна. – Снова пауза. – Почему вы молчите?

Что означает «кажется»? Боюсь у нее спросить. Это было бы хорошо, не правда ли?

– Думаете, хорошо?

* * *

Поезд остановился, не в первый раз: вьюга, пути замело. Расхаживаю по коридору, думаю. Проводница идет:

– Что, дед, не спится тебе?

Даже весело: дед. Вернулся в купе, посмотрел на Любочку, одеялом ее укрыл. В этот раз стояли особенно долго, ждали снегоуборочной техники. Всю дорогу так: немножко проедем и постоим, только к утру доехали.

Северогорск: дома высокие, многоквартирные, огромное здание администрации, трубы дымят. Настоящий город: дворец спорта, следственная тюрьма, в ней, между прочим, находится Губарев – законный Любочкин муж. – Двинулись? Артисты стаскивают с полок вещи, выносят их из купе. Сейчас нам, наверное, выдадут ордера, мы разойдемся по новым домам. Будем в гости друг к другу захаживать, вспоминать прошлое. – Хорошо бы нас поселили как-нибудь покомпактнее. – А мебель будет в квартирах? А бытовая техника? – Где вы такие квартиры видели? Я в разговорах участия не принимаю, да и никто меня в них уже не берет. «Выдохните» – так советовал Геннадий Прокопьевич? На театре все случается быстро. Пенсионер, дед.

Мысли мои о другом. Во всю ночь не закрыл глаз, на спящую Любу посматривал, одеяло на ней поправлял. Как-то она назовет ребеночка: может быть, Сашей? Хорошее имя, универсальное. «Шла Саша по шоссе и сосала сушку» – буду буквам учить. Или про Арарат, мамино.

Прибывших просят собраться в здании вокзала. Любочка долго приводит себя в порядок – она теперь очень медлительна. Подходим, когда уже в общем шуме ничего не поймешь: одни угрожают вызвать милицию, другие – прессу и телевидение, третьи – разобраться по-своему. Официальная женщина просит всех замолчать, войти в ее положение.

– Господа, нас призывают быть человечными! – Трагический смех Анны Аркадьевны превращается в кашель, затем в рыдания.

Новость такая: мы остаемся в поезде – им негде нас поселить. – Считайте, это гастрольный вагон, как в войну. Агитбригады годами не вылезали из поездов. – Но война ведь вроде закончилась? – Отвечают уклончиво: – Для кого как.

С моей точки зрения, даже боюсь ее высказать, – ничего ужасного: в вагоне тепло, есть свет, места хватает, нас прикрепят к вокзальной столовой, дадут талоны на трехразовое питание. В зале для пассажиров с детьми работает душ, им можно хоть среди ночи пользоваться. Не плачь, пожалуйста, Любочка. В вагончике, где я появился на свет, такого удобства в помине не было. Слышала? – если отключится электроснабжение, выдадут уголь в брикетах. Уголь в брикетах! Мы и мечтать не могли. Медпункт на вокзале тоже работает круглосуточно.

Любочкин лоб покрывается красными пятнами – нужно действовать. Пробираюсь через толпу и, немного не рассчитав громкости, сообщаю, что Люба находится в положении. Почему-то у наших это вызвало смех, артисты – как дети, бывают жестокими.

Женщина в форме разводит руками:

– Жилье-то я, извиняюсь, ей не рожу.

Выход вскоре найдется: Любу отправят в больницу, на сохранение. Полежит, успокоится, сдаст анализы не спеша. Провожаю ее до машины. Она подставляет для поцелуя лоб, улыбается на прощание.

* * *

Я оказался прав: жить в современном вагоне вовсе не страшно. Сытно, спокойно, тепло. Вначале мешали постоянные объявления: поезд такой-то прибывает на первый путь, но привыкаешь, перестаешь замечать. Вокзал находится в центре города, все под рукой: и магазины, и прачечная, даже бассейн. Для тех, кто годами не покидал Вечности, много нового. Кто-то ходит по учреждениям, скандалит, добивается компенсации за утраченное имущество, кто-то ищет работу, знакомым звонит. Я все больше полеживаю: опять проснулась во мне жажда чтения – бесцельного, бескорыстного, снова принялся за выучивание стихов. Схожу на вокзал, позавтракаю, перекинусь несколькими словами с нашими, узнаю новости и – на койку, читать.

Наших становится меньше и меньше. Пружинка сразу исчезла: разнесся слух, что отправилась в Питер, к белозубому режиссеру, между ними возникла симпатия, когда она Лауру с ним репетировала. Анну Аркадьевну в Сыктывкар пригласили, в детский театр.

Однажды в больницу сходил, в женское отделение, потерялся, долго искал, к Любочке все равно не дали пройти – то ли у них карантин, то ли нет посещений в принципе, то ли мужчинам нельзя, все утверждали разное. Книжек, фруктов принес, воды. Сказали: передадим, а у Швальбе все хорошо, температура нормальная. И я успокоился, вернулся в вагон – читать, мечтать.

О-хо-хо, как Мир Саввич говаривал, незабвенный директор наш. Сладкими были грезы мои, и хоть знаю теперь, чем закончились, не считаю мечтание свое напрасным. Ночами – выключат верхний свет – я лежу в темноте, вспоминаю, какие мама мне пела песенки, перебираю в уме детские выражения, стишки. Как я мало знаю себя: вот, оказывается, что мне нужно-то! Обжегся на Глашеньке-немочке, с той поры и решил, что не следует рисковать. Нет, не решал ничего такого, конечно же. Просто жил, как написано на роду.

* * *

– Да что я, по-вашему, Медея какая-нибудь? – кричит она, забывая себя: не удержался, поделился с Любочкой соображением про «как написано на роду».

Тише, тише, здесь перегородки картонные. Хотя, чего уж теперь, – плачь, кричи, все равно.

* * *

Любочка оказалась в одном отделении с женщинами, которые собирались избавиться от беременности.

– Аборт, Александр Иванович. Это называется «сделать аборт». При чем тут жестокость? Сами туда, между прочим, пихнули меня.

Если коротко, то в какой-то из дней к женщинам прибыл батюшка, все отправились, и она заодно. Молодой. Как он туда проник?

– Наверное, Александр Иванович, к ним зараза не пристает. А он говорил хорошо, подготовился. Адом пугал – бабы плакали. Я не плакала: мне-то что? Я ведь так пришла, за компанию. Сижу слушаю, на него смотрю. Высокий, аккуратная борода. И он тоже на меня как-то больше, чем на других, поглядывал. Заметил, что я не больно-то удручена. Спрашивает: ты, мол, кто? Водолей, говорю. Усмехается: «По профессии». Артистка драматического театра. Головой покачал: «Легкой жизни хотела. Вон, посмотри, как другие девчонки живут». Вы к чему это? «А к тому, что лицедеи вообще не спасутся. Знаешь, как в старину называли театр? Позорище. Не напрасно вашего брата-артиста за оградой положено хоронить, рядом с самоубийцами». Спрашиваю: может, рано еще меня хоронить? А, святой отец? «Я тебе, – отвечает, – не святой отец». Ну, тем более. Отворачивается от меня: «Простите, дорогие сестры, что разговор ушел несколько в сторону», – и продолжает про муки вечные и про скрежет зубов. На меня уже – никакого внимания. Бабы реву-у-т. Думаю: удалась лекция, то-то они нарожают ребят. Остановился, и как они начали! «У меня квартиры нет!», «А я попала под сокращение», «Знаете, какие очереди в детский сад?», «У меня свекровь – ага, вы не жили с ней!» Одна безработная, другая без крыши над головой, у третьей муж пьяница. Батюшка выслушал их внимательно: «Раньше думать надо было». И ушел.

Женщины тоже пошли и сделали этот самый аборт. Все до одной. И Любочка.

– Александр Иванович, – улыбается мне через слезы. – А поп, между прочим, окает. Помните?

Еще бы – «Юдоль».

* * *

Хотела насолить священнику, да?

– Как вы не понимаете! Он же прав, прав! Раньше думать надо было.

О чем? Вот моя мама: меня родила, вырастила, одна. Тоже не самые были благоприятные обстоятельства.

– И толку-то? Да считайте, нас нет! Ни семьи, ни жилья, ни профессии!

Собирался сказать, что она мне и есть семья, но зачем набиваться в родственники? Ты, говорю, артистка. Смотри, сколько переиграла всего. Любой театр тебе будет рад. А у меня пенсия. И даже какие-то сбережения, небольшие, конечно, но есть. Я и работать бы мог, учителем.

Плачет, мечется, бедная:

– Александр Иванович, родной, простите, простите меня.

* * *

Даже не знаю, сколько прошло. Неделя, две? Любочку вижу только эпизодически. Возвращаюсь однажды к себе после завтрака: на перроне – она. Спрашиваю: ты куда направляешься?

– Я всегда теперь буду отчет вам давать, да?

Доброе у Любочки сердце: заметила, как я огорчился ее ответом, с собой позвала, она теперь ходит в бассейн.

Я не плаваю, не умею, но постоял, посмотрел. Не особенно и разглядишь, что там делается: май, круглые сутки светло, а температура воздуха отрицательная, над водой пар. И как Близнец ее в этом супчике выловил?

Через несколько дней Люба приходит ко мне:

– Поздравьте, Александр Иванович. Я человека встретила. Переселяюсь к нему. Чувствую: тут получится.

Кто он? Что делает?

– Ничего интересного, инженер. Он Близнец, понимаете? Близнецов у меня еще не было. Овны всё да Стрельцы. Мы поженимся и уедем в Америку.

Поздравил, конечно. Счастья ей пожелал. Люба снова развеселилась, это самое главное, и шляпа какая-то новая у нее.

Поговорили и о делах:

– Не забудьте, пожалуйста, Александр Иванович, мы послезавтра с вами встречаемся. Органы социальной защиты плачут уже по нам.

* * *

В который раз прихожу в эти самые органы, да как-то впустую все.

– Не вникайте, с паршивой овцы… – Любочке вместо квартиры выдали компенсацию, сказали: по кадастровой стоимости. Что это значит, пытаюсь понять.

– А вам, – говорят (то есть мне), – уважаемый, не положена компенсация, поскольку в Вечности вы были прописаны временно. Мы и тем, у кого квартира служебная, не даем. Только собственникам.

Любочка начинает сердиться, кричать:

– А вы говорите, Александр Иванович: рожай! – Поворачивается к публике, передразнивает: – «Уважаемый». Да вы все мизинца не стоите этого человека. – Указывает на меня.

Прячу руки в карманы пальто, Любочка мне потом этот жест припомнила. Публика – очередь и работницы – удивлена: вот же, неймется ей.

– Вам больше всех надо, женщина?

Возникает также вопрос: Швальбе – что за фамилия?

Ох, и обернулась же Любочка, и взглянула же: Иокаста, Гертруда, Елизавета Английская! Ей для азарта и нужно – всего ничего. Успокойся, шепчу, пойдем.

Подключается хор:

– Постойте, а это не та ли самая, из-за которой артиста в тюрьму упекли? Помните, майора играл, лысого, по телевизору.

Вцепился Любочке в руку, тащу ее к выходу. Прошу тебя, не шуми, не надо историй, не надо мне ничего. Нам ли быть недовольными? У самих ведь рыльце в пушку.

Выходим на улицу:

– Что вы там говорили про рыльце в пушку? Проснитесь, Александр Иванович! Вечность закрыли не оттого, что мы что-то там ставили, или я одновременно с мужем спала и со Славочкой – кстати, чтобы одновременно, такого не было, – или оттого, что Губарев его застрелил. Сами говорили: правда нужна. Вот вам правда. Это отношение, политика!

Наверное, ей Близнец про политику объяснил.

– Не только отдельные города, целые страны скукоживаются. Но в Америке – там не так. Там большое счастье, если, допустим, дорогу у тебя через дом протягивают.

Да? Почему это? Поглядели мы с Любочкой друг на друга, и как начали хохотать! У них там, что ли, не по кадастровой стоимости? Покатываемся со смеху, повторяем одно и то же на все лады, люди выходят из учреждения, думают: вот ненормальные. Любочка отсмеялась раньше, чем я:

– Возвращайтесь к себе, а я в тюрьму загляну. Надо развестись с одним уголовником, пока общественность за меня не взялась.

* * *

Лето. Все себе уже подыскали что-нибудь. Я один остался, забыли меня. Тут вдруг вспомнили:

– Давай оформляться в дом престарелых, дедуль.

Любочка, когда я сказал ей, фыркнула:

– Вот еще! Пойдемте в агентство, домик подыщем вам. Где вы хотели бы жить?

Долго выбирали между вариантами. Очень она помогла. Ко всему и денег добавила:

– Берите, берите, не заставляйте себя уговаривать.

За что мне такая награда? Поблагодарил ее, взял.

* * *

– Александр Иванович, является ли судьба частью личности?

Вот так вопрос! Любочка мне его задала прошлой осенью, перед нашим с ней расставанием. Где же ты прежде была?

– А разве вы прежде знали бы, что ответить мне?

И легка, легка…

Поселился в итоге в Тарусе. Еще неплохой был вариант – Гудауты, но в моем возрасте опасны резкие перемены климата. Хотя дело, сказать по правде, не в климате. «И легка, легка под мостом Мирабо Ока…» Моста Мирабо и в помине нет, никакого нету моста. В Тарусе есть что любить и без этого.

* * *

Много гуляю, красота здесь просто невероятная. Подружился с местным писателем, Макеевым Владиленом Ниловичем, я уже упоминал о нем.

– А вы вообще, что ли, Александр Иванович, не выбираете, с кем дружить? – спросила меня однажды Любочка.

Не знаю, моя хорошая, похоже, что ты права: с кем свела судьба – с тем и поддерживай отношения, так мне кажется. Тем более что в биографиях у нас с Макеевым, как выясняется, много схожего. Почти ровесники, и у обоих отцов репрессировали. У Владилена Ниловича, правда, отец большим начальником был, а мой и всего-то – трамвайным кондуктором.

Одно только: любит Макеев пожаловаться. По мне – пускай, разумеется, выговорится человек, если ему легче от этого, лишь бы еще больше не распалялся, не заводил себя.

– Опять я в нынешнем премиальном сезоне мимо всего пролетел. Жидам потому что одним дают премии. Жиды дают жидам премии. Вот и весь литературный процесс.

Смотрите, пытаюсь ему сказать, Владилен Нилович, кругом-то как хорошо! Наверное, скоро сирень распустится, жду не дождусь. Знаете, сколько лет я сирени живой не видал?

– Русская весна, называется. Весна русская, а кому премии?

Нет, определенно, я правильно поступил, что не стал писателем. А ведь были мысли. Показываю: глядите, это что такое, ольха? Сама растет, ни сажать не приходится, ни ухаживать. Радуюсь таким мелочам, не привыкну никак после севера. Чудо ведь!

– Чудо, да… Я люблю нашу русскую природу. И все-таки не мешало бы хоть разочек еще прогреметь.

* * *

Когда позволяет погода, иду гулять, в одиночку или с Макеевым, в остальное время в библиотеке сижу. Открывается она ранним утром, закрывается в семь. Кое-какое отставание уже ликвидировал, но мне, конечно, читать еще и читать.

Опять я неплохо устроился, но дома стараюсь бывать поменьше: не хочется раздражать Антонину Федоровну. Она и Михаил Степанович – мои соседи, у меня с ними стенка общая, общий двор. И участок тоже напополам, но я сразу их попросил моей половиной пользоваться – какой из меня садовод? Когда в свое время родня их делила дом, то чем-то соседей моих обидели, не знаю подробностей. С Михаилом Степановичем проще – он, например, однажды хотел мне помочь, когда была моя очередь лед убирать: я и так, и сяк его, а он все не колется. Михаил Степанович посмотрел на мои мучения, научил, как ловчее держать скребок, чтобы лед подковыривать.

– Я бы сам, если б не… – на окно кивнул.

Антонину Федоровну, жену свою, называет «мамуленькой». Честно признаться, я поначалу решил, что она ему мать. Вот это было бы – да!.. Глубоко в меня въелись греческие трагедии! По чистой случайности сумел при себе удержать. Положение и без того, прямо скажем, безрадостное: впервые образовалось собственное жилье, и никак не могу я с ним совладать – театр меня совершенно избаловал. Вещи в пошивочный цех отнесешь: и погладят, и пуговицу пришьют, а то и обновку себе подберешь. Подстричься – тоже не было трудностей: Анюта-гримерша, Нюта, всегда на пальцы себе поплюет перед тем, как укладывать волосы, мы смеялись над этой ее привычкой. А что говорить про еду, про то, чтобы пол помыть, мусор выбросить, оплатить электричество… Не сталкивался я прежде ни с чем таким, жил без забот, не выходил из театра неделями.

Ладно, стирать и готовить – как-нибудь научусь, а вот что Любочка не пишет мне – это скверно. На почту заглядываю каждые несколько дней – не пришло ли чего до востребования.

* * *

Причины для беспокойства у всех свои. С Макеевым мы часто разговариваем о его творчестве.

– Поскольку роман мой носит характер документально-патриотический, то не стоит ли мне его переназвать? В свете недавних событий. «Корсунь», как вы считаете?

«Ни сном ни духом» мне тоже нравилось. Хотя, по совести говоря…

– Говоря по совести, вы, дорогой Александр Иванович, так и не изыскали возможности ознакомиться с тем, что я написал. Художника обидеть легко. Шучу.

Ох, да знаю я. Принимаюсь рассказывать Макееву про злоключения с очками. Не собирался ему говорить, мало ли что случается, но он ведь торопит меня.

Неприятность: очки пропали. Все перерыл – нигде нет. Ни читать, ни писать без них. Даже еда становится менее вкусной, когда не видишь, что ешь. И ведь не такой я обеспеченный человек, чтобы чуть что новые очки заказывать. Вдруг заходит сосед, Михаил Степанович, приносит очки. Бросаюсь благодарить – где нашли? – а он их, представьте, просто забрал. Зашел и взял, пока меня дома не было.

– Думал, – говорит, – подойдут – нет, не подходят мне, слишком сильные.

Макеев послушал:

– Не знаю, что там на севере, а в средней полосе дверь положено запирать. Но теперь-то вам ничто уже не мешает прочесть мой роман?

Конечно, прочту, обещал.

* * *

И прочел бы, прочел немедленно, если б снова Вечность мне про себя не напомнила. Вот уж с какой стороны не ждал новостей! А ведь подумать: если бы не Макеев, то я, вероятно, и не узнал бы, чем история моего театра закончилась.

Было так. Встречаемся мы на нашем обычном месте: в скверике возле администрации, над рекой. Владилен Нилович, как правило, опаздывает слегка, а тут даже раньше пришел. И выражение лица у него какое-то необычное, хитрое:

– У меня сюрприз для вас, дорогой Александр Иванович. – Вытаскивает газету из внутреннего кармана плаща, но держит в руке, мне пока что не отдает. – Забираю я, значит, газету из ящика, принимаюсь за чтение. На первой полосе большой материал о том, какая замечательная техника находится на нашем вооружении. И про то, что Верховный главнокомандующий – лично, сам – принимает участие в ее испытании. Стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности вам о чем-нибудь говорит? Пилоты называют его «Белым лебедем».

Стоит Владилен Нилович посреди скверика и с увлечением рассказывает про разные штуки, которые летают по воздуху, могу перепутать – сам-то я никогда не летал, только поездом да автобусом.

– Дозаправка в воздухе… Четыре ракеты! – восклицает Макеев. – Все в цель! И тут… Попрошу внимания. И тут, Александр Иванович, я смотрю на подпись под фотографией. Позвольте, минуточку, спрашиваю я себя: а не малая ли это родина нашего Александра Ивановича? Так и есть: пгт Вечность! Вот, – протягивает мне газету, – убедитесь сами! Она!

Не помню, как взял газету, как на скамейку сел. Спасибо Макееву: подхватил, без него бы я точно грохнулся. Мой театр, я узнал его. Где гримерки женские – ничего, дыра. Огромная, рваная. Сюда одна из ракет вошла. Справа через этаж – мое окно. Стекол нет, чернота. Вот карниз, по которому Славочка залезал к себе, чтоб не будить вахтерш. Урна – цела ли? Где уж ей… Слезы у меня прямо брызнули. Какое там чтение – я и картинки разглядеть не могу.

Господи, это кто стоит с железяками – не Захар ли наш? Улыбается во весь рот. Никогда он не был худым, но точно ли?.. Да, написано: глава Северогорского района Захар Губарев. И скоро же его выпустили! Вот он, во всей красе – наш Стрелец, Командор.

Несчастный Макеев салфетки сует. Бормочу: простите меня, Владилен Нилович.

– Александр Иванович, никто ведь не пострадал…

Конечно, конечно же. Не обращайте внимания…

Посидели, я чуть успокоился, только слезы текут и текут. Макеев поближе ко мне подвигается, руку кладет на плечо:

– Знаете, кто у нас Верховный главнокомандующий?

Ну да. Не настолько же…

– Настоящую фамилию его знаете? – Оглядывается: – Ценципер. Ценципер его фамилия.

От удивления у меня даже слезы высохли. Да вам-то, спрашиваю, это откуда известно?

– Все говорят.

* * *

Никуда я в тот день не пошел. Извинился перед Макеевым, спустился ближе к воде, читал. Всю газету прочел: много такого, о чем я прежде не знал. Да, события нешуточные, и что тут мы со своими маленькими огорчениями?

Никак не решался опять смотреть фотографии: газету так выворачивал и сяк, чтобы они не попались мне. Потом посмотрел – и уже без слез. Вдруг легко сделалось: все, история завершена, не о чем беспокоиться. Стукнула нас напоследок судьба четырьмя попаданиями, никого не убила, можно сказать – улыбнулась нам, помахала крылом. Теперь опасаться нечего. И Славочке такой бы финал понравился: бах! – и разлететься по ветру. И у Любочки будет все хорошо.

И – невозможно поверить! – буквально на следующий день – письмо. Вот оно опять – провидение! Как же не думать, что жизнь моя где-то написана? Пусть не письмо, открыточка: «Александр Иванович, мы сегодня ездили на океан, китов смотреть, потом я заснула прямо в машине, а во сне вас видела, вернее, какого-то человека, который сказал, что вас больше нет. Я рыдала горько, проснулась».

Теперь у меня Любочкин адрес есть. Телеграмму отправил всего в одно слово: «Жив». На почте смеются: никто не шлет в наши дни телеграмм, а если шлют, то противоположного содержания. Подробно ей потом про все напишу.

* * *

С того времени он и сниться мне перестал. Театр перестал сниться и вместе с ним Вечность. А в отношении главнокомандующих – мы о них и не думали никогда. Только однажды: длинный спектакль, потом засиделись за полночь. Любочка вдруг, так жалобно-жалобно:

– Хоть бы на нас кто-нибудь обратил внимание. Как мы работаем, мучимся.

Губарев – через стол:

– Да кто на тебя должен внимание обратить? Президент?

– Хоть бы и президент. Я бы ему, – и выпила-то всего рюмочку, – родила наследника.

Губарев кулаком по столу – бах!

– Кого ты, дура, рожать собралась? НАТО уже у ворот!

Нет, Губарев не такой был, как мы, – следил за событиями.

* * *

Макеев за ними тоже следит. Прошел еще один месяц. Гуляем, я останавливаюсь как будто по сторонам посмотреть или потрогать веточку, а, если честно, перевести дыхание, оно у меня стало сбиваться слегка.

– Слышали новости? – Макеев смеется: – На этот раз никаких сюрпризов, Александр Иванович.

Вы же знаете, отвечаю, я газет не выписываю, телевизора не смотрю. Иногда долетает что-нибудь из-за стенки от Крутовых, но это не в счет. Вы у меня, Владилен Нилович, вместо радио с телевизором.

Кивает:

– А мы за последние дни серьезно продвинулись. Укрепили позиции. Хорошенький соорудили котел! Здорово наподдали им! – Даже не так: – Нахрячили по это самое!

Посвежел Макеев, порозовел, глаза горят – залюбуешься! Очень такие события действуют омолаживающе на некоторых стариков. «Бог даст войну, готов, кряхтя…» Вот и Владилен Нилович:

– Руки чешутся. Я когда служил срочную, про меня говорили: пулеметчик от Бога. Отличник огневой подготовки сержант Макеев. Напомните, покажу фотографии. Полное слияние с инструментом. Вы-то служили, Александр Иванович?

Нет, не пришлось. Мы, Владилен Нилович, люди в возрасте, а вот Сергея, внука вашего, не ждете, спрашиваю, что призовут?

– Нет, Сережка в Германии, вместе со своей матерью. Учится.

Помолчал немного, а потом говорит:

– Я, знаете, что для себя решил? Если опять мимо всего пролечу с романом моим, то тоже махну в Германию. По крайней мере обслуживание медицинское у них нормальное, не то что у нас – не допросишься. Все продам, пока цены не рухнули к такой-то матери. Ах, вы же у нас не любите русских слов!

Да чего уж там. Мало ли какое может быть настроение.

– Понимаю, о чем вы подумали, Александр Иванович. Да только ужасно не хочется помирать. Будто в гостях живешь, у хозяев планы: завтра они в кино, после – еще куда-нибудь, а тебе – отбывать, понимаете?

Вам, спрашиваю, нездоровится?

– Нет, – отвечает, – ничего такого пока. Тьфу-тьфу.

Догуляли до нашего места – до переправы через ручей. Мы тут обычно прощаемся. Он неожиданно спрашивает:

– Что с нами будет? Вы-то сами, Александр Иванович, как думаете?

Не знаю, что и ответить. Надо же доверять…

– Чему – доверять? Газет не читаете, новостей не слушаете.

Нет, я другое имел в виду. Не умею сказать. Где-то знают, как лучше мне. Вот это, наверное.

* * *

И сирень давным-давно отцвела, и дни стоят очень теплые, а мне невозможно стало гулять с Макеевым: останавливаюсь поминутно, каждый пригорок дается с трудом. Зато все больше хожу на кладбище, старое, от меня оно в двух шагах. Малолюдно тут, тихо, зелено. Пройду по рядам, почитаю надписи: фамилию, чтобы напоминала мамину, поищу. Город древний, народу много здесь похоронено, найти легко. Или просто: увижу плиту со стершейся надписью, повспоминаю, стихотворение прочту.

* * *

Невеселое место дом престарелых, но пора мне уже приглядеться к нему. Хорошо, что прямо тут, в городе, есть такой дом.

– Ветеранов, – поправляет меня директор, совсем молодой человек, еще нет сорока. – Мы называем себя ветеранами. Неизвестно чего!

Страшно смешлив:

– На нашей работе не будешь смеяться – сойдешь с ума.

Побегал за ним по лестницам, нелегко мне это далось, но, кажется, не сплоховал, выдержал.

– На этом этаже у нас, – показывает, – номера. – Вы один, Александр Иванович, или с супругой? Подыщем вам соседа поинтереснее. Или соседку? – подмигивает. – Толкнемся-ка вот сюда.

Разве можно? Там люди живут.

– У нас тут без церемоний. – Отворяет дверь в чью-то комнату.

Не надо, я посмотрел. А внизу?

– Слабёжка. Для больных, для ослабленных. Туда не пойдем. Есть и такой контингент, проблемный, что через день приходится вызывать полицию. Зубы друг у друга воруют, куда это?! Челюсти! Дедовщина, доложу вам, не хуже, чем в армии. Важно сразу поставить себя.

Вместе сходили на пищеблок, пробу сняли, мне очень понравилось, давно я не ел горячего. Идем к директору в кабинет. Вдруг он меня подхватывает под локоток.

– У меня предложение, от которого нельзя отказаться. – Обнимает за плечи, не помню уже, кто меня так обнимал. – Давайте на нашей базе соорудим театр.

Театр? Я даже закашлялся. Откуда ему известно мое театральное прошлое?

– Разведка. Шучу.

Показывает газету «Октябрь». Коротенькая, на четверть страницы, заметка: «Родом из Вечности», Макеев В. Н.

– От нас сейчас требуют художественную самодеятельность. Поездим по области, а там – чем черт не шутит? – получим губернаторский грант. Давайте, оформляйтесь по-быстрому. Поместим вас в люкс.

Начинаю смеяться и не могу остановить смех. Чего доброго, директор подумает, что я припадочный. Какой мы можем сделать театр? Теней? Или мы не тени еще? Еще тени отбрасываем? Или нет?

– Почему теней? – теперь уже он удивляется. – Нормальный театр. Нормальные представления, комедии. Позитив. Старость не радость, Александр Иванович.

Все смеюсь, не могу прекратить. Директор со мной прощается вовсе не так приветливо, как встречал. И то, сколько времени он на меня израсходовал.

* * *

Выхожу от него с бумагами. Возвращаться к себе я предполагаю кружным путем. Во-первых, лишний повод по сторонам поглядеть, покуда светло, а во-вторых, короткая дорога пролегает через овраг. А с оврагом мне сегодня не справиться. Эх, лишь бы сразу в слабёжку не угодить! Прижиться можно везде, но в слабёжку не хочется. Ничего, не так я и плох, расхожусь. Вот что, переведу-ка я дух, посижу на скамеечке.

К дверям подтягивается народ, ветераны: восемнадцать ноль-ноль, пора ужинать. Наблюдаю через стекло, как те, кто станут моими товарищами, заходят в столовую, рассаживаются по местам. Надо и мне идти. Вроде дождь собирается, документы б не намочить. Рискну-ка – через овраг, не такой там и длинный подъем. Что с нами будет? – Чего ж непонятного? В войну родились, в войну и умрем.

* * *

Заметил: всю свою жизнь, пока смерть была далеко, я о ней не то что все время, однако нет-нет, а подумывал. Зато теперь совершенно, кажется, позабыл. Иногда только оглянусь – не на прошлое, а на то, что есть, – посмотрю кругом: как же я буду скучать по всему по этому! По полям, по далям на той стороне Оки. «И легка, легка…» За лесами – башни, огни, настоящий город, но туда – нет, не хочется. Вечером – дождусь, пока загорятся бакены, вдохну воздуха, на темное небо взгляну. Не особенно многое видел и знал, а не хватать будет многого. Не только деревьев, реки. Хлопьев снега в свете прожектора. Стихов – в первую очередь. Можно ли будет их с собой прихватить? Вспомню опять об Урале, о Любочке, Славе, о Вечности.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.