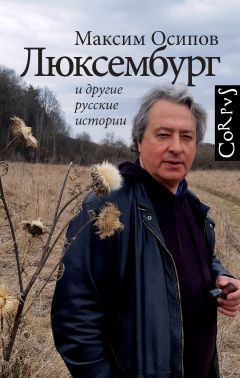

Текст книги "«Люксембург» и другие русские истории"

Автор книги: Максим Осипов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)

– Годится любое доказательство происхождения, – равнодушно ответит Эдита, – такое тем более. История нас учила кое-чему.

Она трезвее, чем кажется, и замечательно знает русский язык:

– Число желающих покидать страну за последние несколько лет увеличилось вчетверо. «Ради детей», как у вас говорят, – произносит она, с иронией или без – не поймешь. – Длинная очередь, но Эдита посмотрит, что можно сделать – пусть Саша даст ей свой телефон.

Глубокая ночь. Саша с Элей лежат в обнимку на узком для двух человек диване, они провели на нем много счастливых и несчастливых ночей.

– А что, может, правда, – в Германию? – спрашивает его Эля.

И кем он там будет, электромонтером? Что ему делать в Германии?

– Жить, – говорит Эля. – Жить-поживать. – Необязательный, полупьяный любовный трёп.

– Для этого надо – быть. А меня как бы нет.

Как это, возражает она, его нет? Вот же он. Здоров, умен, знает несколько языков. Смеется: он даже дроби умеет складывать.

V

Та́ та-та-та́ та́-та – так? Или: та-та́ та-та́ та́? Дом это то место, о котором известно… Дом это то, куда, коль заставит нужда… Дифтонги – where, there – сколько слогов – один, два? Дом твой – там, где тебя… Дом это там, где… Стихотворными переводами Саше заниматься не приходилось. Как же трудно уложить в размер простые, самые простые слова, расставленные в самом естественном порядке, да еще сохранить кое-какую рифму и это двойное have to. Задача интересней олимпиадной по математике, потому хотя бы, что у нее нет единственно правильного ответа. Эля уехала в Чертаново собирать Филиппа и вещи, а он все лежит на диване, складывает слова.

Шум. У себя в Люксембурге он знал каждый звук: сосед ли ставит машину в гараж или ругается матом на своих пчел, окно ли в мансарде раскрылось и хлопает, снег ли с крыши сошел – что ж, пора привыкать к наплыву звуков неясного происхождения, к городскому хаосу. Шум повторяется – это его телефон вибрирует на полу.

– Дозвониться до вас, Александр Яковлевич, как до Смольного. – Кто говорит? – Грищенко. Не узнали? – Голос глубокий, значительный, и Саша понимает: нашли. – Вам, Александр Яковлевич, я считаю, полагается грамота от Министерства внутренних дел. – Мужской смех, Грищенко не один. – Экстремистское сообщество помогли раскрыть.

– Неужели, – пересохло во рту, не ворочается язык, – нашли?

– Да, взяли, обоих. А что вас так удивляет? У нас – раскрываемость. Подходите после обеда в отдел. – И гудки.

Легко сказать: подходите. Уже через пятнадцать минут Саша садится в такси, оглядывает себя: не побрился, одет во вчерашнее, мятое – пустяки. Пишет Эле: «Нашли!!!», ставит три восклицательных знака. Она отвечает ему: «Поздравляю». Реакция ее – сдержанная, она рассчитывала на Сашу сегодня, предложение чуть-чуть подождать с переездом в Лялин ей не понравилось, и полиция, как ей кажется, отлично справится без него. – Но ведь он не подал заявления. – А, ну да. Не звонила ли, кстати, Эдита? – Нет, к чему им Эдита? Все и так хорошо.

Доехали быстро, не прошло трех часов, и он уже в кабинете Грищенко.

– Присаживайтесь, уважаемый.

Перед Сашей как будто совсем другой человек: рукопожатие крепкое, речь дается легко, и даже форма иначе сидит на нем. Усы блестят и топорщатся – нет, это не жалкий дознаватель Грищенко, а гениальный сыщик, Эркюль Пуаро.

Что он по телефону сказал про преступную организацию?

– Грищенко пошутил, – произносит мужчина, которого Саша вначале и не заметил, тот находился в темном углу у него за спиной.

Грищенко их знакомит:

– Адвокат Мишуков, защищает права задержанных. – Мишукову: – Почему это, пошутил? А если мы опергруппу направим по месту их жительства? Что мы найдем? Листовки? Боеприпасы? Оружие? Без подкидонов, по чесноку!

– Без подкидонов – пустые бутылки от «Клинского», – говорит Мишуков брезгливо. – Или от «Арсенального» крепкого.

Он рассмотрел адвоката – невысокий плотный брюнет лет сорока: острый нос, низкий лоб, зачесанные назад волосы – с такой внешностью мог бы играть сутенеров в кино.

– И нет у тебя никакой опергруппы, – заканчивает Мишуков.

Возможно, Мишуков с Грищенко одноклассники, и Мишуков – из тех, кто подсказывал нарочно неправильно, когда Грищенко отвечал у доски.

Тот сыплет номерами статей:

– 214-я – вандализм, 282-я – возбуждение национальной вражды, 244-я – надругательство над местами захоронения, – видно, что подготовился. Останавливается: – Александр Яковлевич, ваши родители боролись с фашизмом?

– Да, мать даже орденом Красного Знамени награждена.

– О, – восклицает Грищенко, – часть 2-я! До пяти лет!

Мишуков кривит рот:

– Двушечка. За разжигание – двушечка.

– А у отца вашего нет орденов?

Нет, у Якова Григорьевича орденов не было. Ему послышалось, или Мишуков в самом деле пробормотал: «Первый Ташкентский фронт»? Что ж, адвокат так и должен вести себя, провоцировать, возбуждать к себе неприязнь, вспомним фильм «Нюрнбергский процесс». Запас Сашиного терпения все еще очень велик. Он просит подробностей: как их нашли?

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий… – начинает Грищенко, но Мишуков перебивает его:

– Да срали они в подъезде.

Оба? Одновременно?

– …Соседка полицию вызвала. Навалили кучу и нарисовали свастику на стене.

– Закажем графологическую экспертизу! – не унимается Грищенко.

– Какая тебе экспертиза? Они уже подписали чистосердечное. Петраков подписал. – Поворачивается к Саше: – Хотите познакомиться с нашими пассажирами?

Как, они тут? Грищенко с Мишуковым смеются: где ж им быть? Тут они, в обезьяннике.

– Можете врезать им, Александр Яковлевич, мы не станем мешать. – Саша не сразу понял, в чем состоит предложение Грищенко. – Врезать, ударить их кулаком, вот так. А хотите – локтем, ногой, только не по лицу.

– На себе не показывай. – Мишуков их пропускает вперед. – После вас, джентльмены.

За белой грязной решеткой на деревянной скамье напротив двери сидят два очень длинных очень худых молодых человека совершенно ничтожного вида – с огромными конечностями и непропорционально маленькими головами. Ноги их в огромных ботинках достают почти до решетки. Оба смотрят на Сашу. Нет, Саша их не встречал. Он отводит взгляд.

– Встал, Петраков! – командует Грищенко и ударяет первого – того, кто сидит ближе к входу, ногой по голени. – Дебилы, – кричит он, – насрали на могилу кавалера ордена Красного Знамени!

Один из задержанных вскакивает со скамьи, другой от удара, наоборот, падает. Грищенко наступает на лежащего – тот стонет от боли – сбивает ботинок ударом ноги, подвигает его к Саше.

– Как заказывали, Александр Яковлевич, 47-й.

– Прекратить избиение задержанных! – Саша и сам от себя не ждал, что способен на столь решительный тон.

Все молчат и не двигаются. Первым приходит в себя Мишуков.

– Вечер перестает быть томным, – объявляет он. – Готов подписать протокол? – спрашивает Мишуков у лежащего, присаживается на скамью, наклоняется. – Что? Нет, брат, сорян, фарш обратно не провернешь.

Саше нужно на воздух. Он выходит во двор – эх, умел бы курить, закурил. Но ему недолго приходится быть одному, Мишуков тоже вышел – ноги размять, подышать. Жалуется: душно там. Обводит рукой бесснежный пустой двор:

– Картина маслом. Плюс восемь градусов. Конец ноября, да?

– Послушайте, – говорит ему Саша. – Я потерпевший, вы адвокат задержанных. Независимо от того, как добросовестно вы собираетесь делать свою работу, посторонние темы давайте не обсуждать.

Вдруг – он даже не понял, откуда она появилась, – в ноги ему падает женщина в черном платке. Саша бросается ее поднимать.

– Отец, миленький, родненький, не губи! – кричит женщина. Мелко крестится, причитает, деньги протягивает: – На, чаю попьешь!

Выносить это нету сил. Вакханалия, достоевщина. – Не нужно мне денег. – Деньги, кричит, всем нужны! – Потратьте их на платного адвоката, – он все пытается поставить женщину на ноги.

Мишуков матерной руганью отгоняет ее от Саши, она забивается в угол двора, продолжает свою истерику на расстоянии.

– Володька, это Володька его подбил шастать ночами на кладбище. Знаю, – кричит, – падлюка, где ты живешь!

– Классика: просьба, угроза, взятка. У Петраковой – все вверх тормашками, наоборот. Личность известная, – объясняет ему Мишуков, – сестрой-хозяйкой работала. У них на больничке кроме белья и украсть-то нечего. Мать-одиночка – дали условный срок.

Снова они в кабинете Грищенко.

– Александр Яковлевич, хотите воды?

Да, воды. Саша крутит в руке стакан, собирается с мыслями.

– Не знаю, что тяжелее, вам это слушать или мне говорить… – нет, не то. – Я надеялся, всей душой, что виновные будут найдены. Теперь это произошло… – Так, ну, и? Он готов написать заявление? – Однако сажать их в нашу тюрьму…

Мишуков расплывается вдруг в улыбке:

– А в какой им сидеть тюрьме, Александр Яковлевич? Может, в голландской?

– Э… – мычит Грищенко.

Он как-то сник, стал похож на себя прежнего.

Мишуков приходит на помощь товарищу:

– Александр Яковлевич, виновность задержанных устанавливаем не мы с вами и не полиция – только суд. – Грищенко кивает в такт его плавной речи. – От вас лишь требуется написать, что именно вы увидели, придя на место захоронения ваших родителей, – он смотрит на фотографии: – уважаемого Якова Григорьевича и уважаемой Марии Ильиничны, в такой-то день и в такой-то час. Если желаете, можете указать, что испытали сильные нравственные страдания, и заявить иск на возмещение морального вреда. В тех размерах, которые сочтете достойными. А там – как решит суд. – Мишуков опять улыбается, широко.

У Саши хватает сил улыбнуться в ответ:

– В нормальной ситуации все бы так и произошло. – Встает: он должен идти.

– Не забудьте про орден Красного Знамени написать! – кричит Грищенко ему вслед.

Дойдя по коридору до входной двери, Саша осторожно приоткрывает ее, выглядывает на улицу. Кто-то есть во дворе, в сумерках не разберешь. Петракова или другая женщина, как бы опять ему кто-нибудь в ноги не бросился, – подождем. Он стоит в полумраке, переводит дыхание, прислушивается к шагам, голосам.

– На хер мы, не пойму, позвали этого клоуна? – спрашивает Мишуков.

– Бегали, бегали, а придется, чувствую, оформлять мелкое хулиганство, – вздыхает Грищенко.

– Не ссы, – опять Мишуков. – Фотографии есть, Згиблого наберешь, возьмешь от него заявление.

Тишина. Грищенко, видимо, обдумывает эту мысль.

– И откуда он только взялся такой… Лоэнгрин?

«Лоэнгрин»? – быть не может, послышалось. Саша рывком открывает дверь и, пряча лицо, быстро идет через двор.

«Любителям колбасы и законов не стоит смотреть, как их делают», – Черчилль, Бисмарк? Противная истина, низкая, мишуковская.

Саша заходит в свой дом: холодно, за сутки без отопления дом совершенно остыл. И пахнет мышами – дело к зиме, но, пока он здесь жил, он не чувствовал запаха. Саши и не было всего ничего, а дом ему, как чужой, хотя он знает в нем каждый предмет.

Звонки, звонки – попеременно то Эля, то кто-то еще – с неизвестных ему номеров: Грищенко, Згиблый, немка Эдита? – лучше выключить телефон.

Он садится за стол, вытаскивает стопку бумаги. Он давно не писал от руки. Смотрит в окно, там темно. Саша не испытывает ни голода, ни боли внутри, ничего.

«Заявление».

Он улыбается – вспоминает девочку-делопроизводителя из издательства, она писала на каждом письме: «Письмо».

Комкает лист, достает другой.

«Вначале пропала роза…»

P. S

Если б номер не определялся автоматически, я бы, может, и голоса Сашиного не узнал. Притом что как раз собирался ему звонить – у меня для него были новости, очень хорошие, прямо отличные. И тут он звонит мне сам, приглашает «пива попить», так он выразился.

Попить пива – странное предложение, не его, не Сашино. Как из американского фильма: обозначает взволнованность, душевный разлад. Сказал, что не знает, надолго ль в Москве, что скоро, должно быть, уедет. – К себе, в Люксембург?

– Пока непонятно. Возможно, в Германию. – Все бесцветным, выцветшим голосом.

Готовимся к встрече с немецко-фашистскими братьями? Тому, кто считает себя евреем, нечего делать в Германии, и вовсе это не обязательный навык – пить пиво, даже у них. Я его, кстати, не слишком люблю: лишенный смысла напиток, не пьянящий, а так, отупляющий, не то что водка или коньяк. – Хорошо, говорю, есть ресторан на Татарской улице: разливное бельгийское пиво и неплохая еда – приличные порции и недорого по московским понятиям. Назвал ему адрес.

– Туда, кажется, ходит трамвай, – сказал Саша.

Да, Сашенька, туда ходит трамвай.

Насторожил меня Сашин тон, пиво это дурацкое, но сильнее всего отъезд – Саша, сколько знаю его, был противником эмиграции. Будем надеяться, он не решил руки на себя наложить – такой непристойный жест в сторону остающихся: вот вам, – мне, мол, все ясно, сами досматривайте. Между прочим, у нас по статистике уровень самоубийств чуть ли не самый высокий в мире, особенно среди сельского населения, притом что в соответствии с указами, сами-знаете-чьими, нам, врачам, полагается мухлевать.

А новости у меня для Саши были и впрямь прекрасные. Наташа – тетка моя, Наталья Израилевна, сестра моего отца, – акушер-гинеколог, известный, когда-то работала чуть ли не в том роддоме, где родился Саша, ей, во всяком случае, не составило бы труда позвонить: в профессиональных кругах ее еще помнят, хотя тете Наташе уже девяносто лет. Подозреваю, и своим поступлением в мединститут я обязан именно ей, а не знанию биологии с химией, довольно паршивому, но она так и не раскололась, молчит. Я, впрочем, чушь говорю: Сашина мать, конечно, рожала в Кремлевке, как тогда называли ее, в роддоме Четвертого управления, ныне ЦКБ УД президента РФ. Тетю Наташу – несмотря на то что Израилевна – настойчиво звали туда перейти, такой она мощный специалист, но мы помним ее знаменитый ответ: «Я рабочий класс привыкла лечить», – и они успокоились.

Так вот, рассказал я ей про пергаментный плод: бывает же у человека несчастье, прямо рок какой-то, судьба! – и думать забыл, но тетя Наташа запомнила, умница. И тут она мне объявляет: «Греческая трагедия отменяется, так другу и передай». Истории родов, разумеется, не нашли, но остался журнал: «Мария Ильинична Гусева, старая первородящая. Срочные роды, без осложнений». И никаких размазанных по стенке плодов – ничего, скорей всего, не было. (В своем пересказе для Саши я опустил «скорее всего».) «А акушерки, – добавила тетя Наташа, – любят болтать языком, ничего ты с ними не сделаешь».

– Что такое «старая первородящая»? – спросил Саша. – Впрочем, понятно.

Да, в тридцать лет – пожилая, в тридцать пять – старая. Теперь говорят: «возрастная», в духе терпимости, толерантности и т. п., чтоб никого не травмировать.

Он покрутил стакан с пивом:

– Значит, и брата не было. – Отодвинул меню: – Мне то же, что и тебе.

Я, откровенно сказать, ждал более эмоциональной реакции.

За те почти что два года, что мы не виделись, Саша не опустился, нет, но как-то вылинял, расфокусировался, потух. Так ведь и я, вероятно, не слишком помолодел (годы курения и пьянства – ничего каламбур?), а уж Сашу, в какой бы он ни был кондиции, считал и считаю носителем более высокого разума, чем мой собственный.

«Пива попить» – эвфемизм для «поговорить». Нам принесли еду, я принялся есть, а Саша – рассказывать. Люксембург, как и следовало ожидать, оказался не райским садом.

Надругательство над могилой – знакомый сюжет. Знакомо нам и намерение вслед за этим свалить. Помню, в каком настроении отец мой с тетей Наташей однажды приехали из Малаховки: они обнаружили там приблизительно то же, что Саша – у себя в Люксембурге, только в иных масштабах – полкладбища было переворочено. «Всё! – кричал папа. – Едем, к такой-то матери!» Бедная тетя Наташа устроила себе вызов, ее чуть было не поперли с кафедры, а отец, да и мы вместе с ним, так и не сделали ничего. Происходило это в семидесятые, я только-только проблему решил – с актрисой одной сильно старше меня, и оставить ее казалось мне жуткой низостью (остолоп! – как будто я был у нее единственным). Отец теперь там же, в Малаховке. «Царство небесное», – добавил бы я, если б верил в небесные царства хоть капельку.

Затрудняюсь сказать, лучше б жилось ли нам в эмиграции и жилось ли б вообще. Вот и сейчас: знал бы, чего ему хочется, дал бы совет – отыскались бы доводы в ту и в другую сторону. Осквернение еврейских могил встречается вовсе не только у нас. В той же Франции…

Он покивал:

– Если даже во Франции…

А что, я думаю иногда, меня самого тут удерживает? Привычка, инерция? Не только она. Понимание – по мелкой детали, короткому взгляду, реплике. Поманил официанта: молодой человек, можно курить на веранде? – на улице холодно.

Официант посмотрел на меня, помолчал:

– По правилам нет.

Вот, Саша, тебе иллюстрация.

Саша кивнул:

– Иногда лучше не понимать.

Теперь – о том, как поступить со злодеями, – чудо вообще, что нашли. Я, конечно, за то, чтоб их посадить: если зачем-то нужны статьи уголовного кодекса про оскорбление чувств, разжигание и прочее, то для таких и нужны.

– За свастику, значит, сажать, а за «Цинандали» со Сталиным?

Какое еще «Цинандали»? Я не понял: он написал заявление?

– Написать-то я написал… – невнятный ответ.

Стал меня спрашивать, есть ли надежда на исправление в тюрьме, хоть какая-то. – А сам он как думает: если бить человека палкой по голове несколько лет подряд, то можно рассчитывать, что он поумнеет? Мы ведь догадываемся, что там творится – нас с детства готовили к лагерю, вовсе не пионерскому. Впрочем, и пионерский лагерь тоже готовил к концлагерю. Я потому и пошел в медицинский, что «врач – и в тюрьме врач». Еще – на войне. Тюрьма и война – вот к чему нас готовили.

– И правильно делали, – вдруг сказал молодой официант, подавая мне новое пиво.

От изумления мне пришлось взять паузу, во время которой наш официант – то ли пьяный, то ли просто очень раскованный – удалился. Наглая его выходка как будто прошла мимо Сашиного внимания.

– Хотелось бы все же понять, что они из себя представляют.

Честное слово, ничего интересного. Трудное детство? – да, вероятно, не самое легкое. Я на таких насмотрелся, не только в Кащенко. Привыкли мы ощущать вину свою перед теми, кто нас темнее, необразованней, но надо и меру знать.

– А, предположим, в кино кто у них вызывает симпатию: светлые личности или такие же, как они?

Нет, в кино они сочувствуют, кому следует. На то оно, милый мой, и кино.

– И еврею-аптекарю? И скрипачу?

Не настолько, Сашенька, не настолько. – Вот, удалось его чуточку развеселить.

Только какие они антисемиты? – фуфло. Тетя Наташа моя на фронте была медсестрой, рассказывала: привозят им раненого красноармейца, который не то что одной ногой уже на том свете – двумя. Но в сознании. Она приготовилась кровь перелить, иголки воткнула, себе и ему, он как завопит: «Уберите жидовку! Лучше помру, но чтобы во мне и капли крови жидовской не было!»

– Так и умер?

Ну, да. А уродов, если приспичило проявить милосердие, можно бы и простить, если попросят прощения. Только они все равно ничему не научатся, ничего не поймут.

Ни с того ни с сего он спросил:

– Ты играешь в шахматы?

Знаю, как ходят фигуры, не более. Саше не будет со мной интересно.

– В плохой позиции нету хороших ходов, потому она и плохая. – Оказывается, в среде шахматистов бытует такая максима. – А ход делать надо, – продолжил Саша, – время идет. Или признать поражение. Но, кажется, рано пока: фигур на доске полно.

Я задал довольно нелепый вопрос: а нет ли у Саши депрессии?

– Что такое депрессия? И кто у нас психиатр?

Не вдаваясь в определения (психиатрия – сплошные белые пятна, ничего похожего на успехи других терапевтических дисциплин), надо понять, не помогут ли Саше таблеточки. Не хотелось бы их назначать просто так. Спросил про сон, аппетит, суицидальные настроения, про то, нет ли кредитов неотданных. Так в результате и не решил, дать ему что-нибудь или просто поговорить. Но что я скажу? Разговоры возможны с людьми меньшего, чем ты сам, калибра, я же смотрю на него исключительно снизу вверх.

Саша достал телефон и принялся в нем искать.

– Погляди, что у нас в Люксембурге висит на автобусной станции.

Инструкция: как вести себя, если террористы вас захватили в заложники, – бледная, но разобрать можно. Пункт первый: «Взять себя в руки».

– Забавно, не так ли? Просто взять себя в руки. – Он опять погрустнел.

Мы еще потрепались про разное. Я ни с того ни с сего начал жаловаться: Фрейд, сволочь, затормозил развитие науки на десятилетия вперед – лучше б романы писал, раз он такой наблюдательный, поди теперь разгреби эту муть – оговорочки, сны, подсознание, – когда она так по душе идиоткам обоего пола, широкой публике. Зачем я на Фрейда наехал? Нелепость, бестактность с моей стороны: сокрушаться, какая у меня непростая профессия, – вот оно, действие пива на организм.

Отошел по нужде, а когда возвратился, то обнаружил возле своей тарелки допотопного вида папку. Что это?

Он усмехнулся:

– Бумажный плод номер два. Будут время и настроение, взгляни. Заодно определишься с диагнозом.

Не хотелось бы ставить диагнозы старым друзьям: неужто Саша ударился в графоманию? Но – ничего не попишешь – сунул папку в портфель.

Официантка забрала у меня посуду. А Саша в итоге ни пива не выпил, ни как следует не поел. Она спросила его:

– Доедать будем?

Тут, видно, принят такой грубовато-советский тон, считается частью шарма данного заведения. Зря мы пришли сюда. Вот и я облажался, ни с того ни с сего отмочил:

– Сань, пожалуйста, не унывай. Не случилось ведь ничего такого, непоправимого. – И чтобы исправить глупость свою, немедленно произнес еще одну: – Просто нету пророка в своем отечестве, я ж говорил.

Он поднял глаза на меня – я только сейчас заметил, какие они зеленые:

– Так это ты говорил? – И добавил, что называется, в сторону: – Отечества нету, пророков – хоть отбавляй.

Вот таким я Сашу люблю. Хотя я всяким люблю его.

Попросил счет: пиво с собой не возьмешь, а колбаски и остальное пускай завернут – Саша дома поест. Пообещали друг другу чаще встречаться, хоть знали – едва ли получится. Напоследок взял с него слово мне сообщать о любых происшествиях – внешних и внутренних, где бы он ни был – в Москве, в Люксембурге, в Германии, проводил на трамвай. Долго стояли на остановке, мерзли, молчали – каждый уже о своем. Потом я вышел дворами на Пятницкую: безлюдно, проезжая часть узкая, зато тротуары широкие до невозможности. Велосипедные дорожки мудацкие – для кого? – у нас зима с ноября по март. Ладно, дорожки мы как-нибудь переживем.

В вагоне метро достал из портфеля Сашину папку, рассмотрел ее хорошенько: на кнопках, старая, из треснутой кожи – не кожа, скорей всего, – заменитель, и пахнет – чем-то забытым, доисторическим, в районных библиотеках стоял такой запах. «Госплан СССР», охренеть. Какие приказы, доклады, доносы перебывали в ней? Фотографии – стал их разглядывать, чуть не выронил, смерть жыдам – поймал на лету. Девка какая-то, сидела рядом со мной, фыркнула-хмыкнула, посмотрел на нее внимательно – дура крашеная, отвернулась, слегка отодвинулась. Раскуроченная могила, следы от ботинок, говно и по белому камню черным – фашистская свастика.

«Вначале пропала роза…» Начал читать: буквы ровные, почти что печатные, над «т» аккуратные палочки, «ш» подчеркнуты – почерк, знакомый с далеких времен, с ранней юности. Увлекся, чуть не проехал станцию. Как он сказал? – в проигрышной позиции нет хороших ходов. Депрессия? Какая же это депрессия, Сашенька? Нет, просто грусть.

декабрь 2019 г.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.