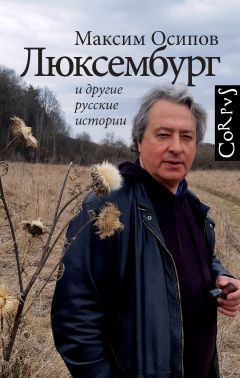

Текст книги "«Люксембург» и другие русские истории"

Автор книги: Максим Осипов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 28 (всего у книги 35 страниц)

Беременность ее не была запланированной, но неверность – была. Как выяснилось, Эля тратила то немногое, что сама зарабатывала, на психолога, и психолог установил, что душевный ее дискомфорт возник оттого, что Саша много сильней ее умом-разумом, что она, Эля, должна жить как ей хочется, по своей воле, для начала – обзавестись любовником, – так она, во всяком случае, психолога поняла.

Наступили плохие дни: мать почти перестала двигаться, и сиделки ей требовались круглосуточно, разнообразные мерзости происходили в политике, не только отечественной – мировой, он не очень следил за политикой, но – бесполезно нос затыкать – мерзость уже разлилась в воздухе. Попутно пришлось уйти из издательства, в котором он прослужил чуть ли не двадцать лет: к руководству в нем пробрались, в духе времени, люди «с альтернативными представлениями о порядочности», как выразилась одна из бывших коллег, – это уже показалось мелким звеном в цепи неприятностей. Надо, однако, признать, расставаться с издательством тоже было ему тяжело: кажется, что переводом научной литературы (книги по философии, социологии, даже психиатрии) увлечься нельзя, настолько скучное это занятие, и что пройдет еще пять или десять лет, и переводчиков заменит компьютер. Кого-то заменит, наверняка, но писать, как Саша Левант, ни один компьютер не в состоянии. «Некурящий алкоголик – редкость, особенно в городе», – его перевод из занудного американского руководства, где авторы размазали эту мысль на абзац – да с такой фразы можно начать роман! Многие считали его основателем целой переводческой школы: избегайте синонимов, наукообразия, не пишите практически, это калька с английского, пишите почти, к черту эмпатию – есть сочувствие и участие, не надо нам нижних конечностей – слово ноги приличное, – никому-то это не интересно теперь, включая самого основателя, а некогда составляло значительную часть его жизни, главное ее содержание. Однако – долой фрустрацию-ламентацию, ушел и ушел.

Был у Саши и опыт устного перевода: с одним академиком, физиком, он поехал в Стокгольм на симпозиум – только-только начали из страны выпускать, – и академик нес ахинею, если его о чем-нибудь спрашивали, невозможно было переводить, и физики злились на Сашу – как же ему ни совестно до такой степени не понимать предмет? «А я не хотел, чтобы знали, чем я занимаюсь», – объяснил академик, когда они возвращались домой. – «Зачем же поехали?» – «Как не поехать? – вздохнул академик. – Стокгольм».

Последние годы Саша почти целиком потратил на мать: подрабатывал там и сям, нанимал и менял сиделок, покупал лекарства и памперсы – жил день ото дня, в целом справился, не пришлось даже Люксембург продавать. Теперь ему нужно какое-то время привыкнуть к праву распоряжаться собственностью, он сдаст квартиру (появился уже претендент, журналист большой немецкой газеты) и получит постоянный доход, достаточный для житья в Люксембурге, безбедного – более чем, – таков план. Есть какая-то справедливость в том, что в его квартире будет хозяйничать немец, Саша боится в ней даже мебель переставлять – ощущение, что явится мать и устроит разнос. Эля звонит ему время от времени – как человеку, любящему ее безусловно, как бёллевский Шнир, они даже видятся изредка. Ребенка она назвала Филиппом, однажды показала его спящим в коляске, и Саша подумал, что мог бы к нему привязаться. Олег – сенсация! – пьет (Эля выразилась возвышенней: страдает алкоголизмом). – Вот так история! Никто не пьет, а он пьет! – Саша смеется над ней? Она обижается, трубку бросает, но снова потом звонит.

Ложась спать, он вспоминает ее полные бедра, колени, родинку под лопаткой, смешные случаи из поездок в Европу: как в том же Париже, в жару, на скамейке сидели, ели мороженое. И толстая, не по погоде одетая тетка подошла к ним и закричала на смеси из трех языков: «Силь ву пле. Айс-крим – где?». Они отправили ее в нужную сторону, и тетка не удивилась, что ее поняли.

Такое прошлое, все вперемешку, но кто же помнит его последовательно, день за днем? Нет ведь задачи перебрать в уме свою жизнь целиком, как висельник перед казнью. Многое давалось легко – правда, потом отнималось. Но он не устал: и при том, что прожить предстоит существенно меньше, чем прожито, ощущения конца нет. Лет на двадцать, а то и на тридцать его еще хватит, наследственность очень хорошая. Терпение, терпение – необходимо наладить хозяйство (дом, сад), поставить матери памятник, Элю вернуть – с ребенком, естественно, усыновить мальчика: Филипп Левант – все лучше, чем Звездарёв, в этом будет симметрия, рифма с собственным детством – пасынок, Люксембург, может быть, даже начать сочинять свое, а не выйдет (что скорее всего) – смотреть на деревья, на птиц, в местной школе преподавать – английский язык, математику.

Жарко. Он ходит по дому и устраивает сквозняки, поправляет картинки, стирает с них пыль, кое-что перевешивает. Наброски, этюдики, Яков Григорьевич был человеком деятельным, и когда не хватало средств и фантазии изобретать, рисовал – замечательно для дилетанта – карандашом, углём. Женщина, обнаженная, лежит на боку, лицом к зрителю, но лица на рисунке нет. Кто – соседка? мать? Коленом, изгибом бедра похожа на Элю – он повесил ее у себя над кроватью.

Работает радио, Третий концерт Рахманинова, – не расслышал, в чьем исполнении – красивая, очень русская первая часть. Один из совладельцев издательства когда-то им всем обещал, что сыграет этот концерт, хотя ни дня не учился музыке, даже, кажется, нот не знал. Над ним смеялись, его не принимали всерьез: человек теплый, сентиментальный, всю жизнь на вторых ролях, и такая – жалко, что ли? – романтическая мечта. А потом он ограбил своих партнеров – вероятно, себе же во вред, – прибрал все к рукам, весьма неумелым, уж какой там Рахманинов. С научной литературы издательство переключилось на выпуск православных календарей, а Третий концерт вызывает у Саши вовсе не светлую грусть, как бы следовало, – нет, издательства жаль.

Еще о музыке: любимая их соседка, прожившая тихую, неприметную жизнь, напоследок взбрыкнула – велела похоронить себя под струнный квартет и указала, под какой именно, – естественно, в записи, откуда здесь, в Люксембурге, струнный квартет? В городе и запомнили только: выпендрилась, не под живую музыку, не под «Анданте» (так назывался местный похоронный оркестр – трубы, альтушки, тарелки, бас-геликон – ужасающий), нет, всегда была не как все.

Саша переключает программу: «В нашей стране, – оправдывается недавно испортивший себе репутацию миллиардер, – выбор простой: или устраивать революцию, или быть конформистом. На худой конец, слинять в Лондон. Я – конформист». Да, при таких деньгах и так заработанных набор возможностей, наверное, невелик. Миллиардов у Саши нет, он придумает для себя занятие.

Из всего намеченного он успел похоронить мать и посадить на могиле розу – первый посаженный им цветок.

II

– Неуважительно класть штукатурку на шифер, – говорит Святослав, строитель. Даже не так: «щикатурку» – там, откуда он родом, так говорят. Святослав достраивает веранду, приводит в порядок крыльцо. Скоро год, как он делает Саше ремонт.

Святослав – гражданин Украины, каждые несколько месяцев вынужден ездить туда и сюда. У Святослава огромная нижняя челюсть, толстые руки, он чрезвычайно силен. Жил поначалу в Сашином доме, но затем обзавелся тут, в Люксембурге, чем-то вроде семьи, настоящая же семья его осталась в Черниговской области. Как он представился – Святославом, так Саша и называет его. Тот зовет его то профессором (хоть Саша и не профессор, даже не кандидат наук), то Александром: полные имена без отчеств, в особенности трех-четырехсложные, звучат странно, но так сейчас принято, в провинции еще более, чем в Москве. Исключение составляют таджики, они себя называют Толиками, поголовно, а женщины у них Маши. Как Кольки-Наташки в «Очарованном страннике», думает Саша и улыбается, первичная радость от пребывания тут, в Люксембурге, еще не прошла.

Он сюда переехал ранней весной, весна оказалась длинной и многочастной, с громадным количеством мелких подробностей, которых он прежде не замечал. Природу Саша держал от себя на дистанции и про клейкие листочки, колоннаду рощ и вельветовую пашню знал в основном из книг. «Тишина тут такая, – написал он Эле однажды ночью, – что слышно, как тает снег». Она в ответ ограничилась смайликом – лучше, чем ничего. Хотелось бы знать, как зовут каждую птичку, не говоря уже о деревьях, кустах, – он обзавелся определителями: вот Sitta europaea, поползень, у забора растут земляная груша и краснотал, а с другой его стороны – дикий лук. Яблони не плодоносят, но как цветут! Можно привить, говорят, – нет, до таких вершин садоводства он не дойдет. Зато электрическую проводку поменяет самостоятельно, лучше любых монтеров: ничего сложного, главное действовать по-написанному – что называется, by the book.

– Профессор, взгляни-ка, все правильно? – Святослав протягивает бумажку с отпечатанным текстом.

Что это? – Святослав пожимает плечами:

– Иврит. – Саша не знает иврита? – Думал, вы все его знаете.

Не хочется разочаровывать Святослава ни в каком отношении. Саша уходит к себе, фотографирует текст, открывает компьютер: программа распознавания, транслитерация, перевод. «Определить язык?» – да. Идиш, а не иврит. Ундзер фотер, вос ду бист ин химль… Ой, это же «Отче наш»! – единственная молитва, которую Саша может прочесть наизусть. Букву за буквой, тщательно, Саша сличает то, что принес Святослав, с тем, что он обнаружил в сети: все как будто бы правильно, только – зачем?

– Увидишь, профессор. А идиш, иврит – без разницы. – Святослав даже ему подмигнул.

Из очередной поездки на родину Святослав возвращается очень довольным – на-ка, смотри. Снимает рубашку, на правой руке его – татуировка: אונדזער פֿאָטער, «Ундзер фотер», с начала и до конца.

– Хотел, чтоб про Бога и чтоб – не как все.

Эх, знал бы, зачем понадобится «Отче наш», нашел бы ему арамейский текст. Или греческий. Какова, однако, фантазия! Попросил разрешения сфотографировать, Эле отправил: на, погляди, что такое простой человек, не какой-нибудь жалкий любитель авторской песни. Эля, впрочем, от Звездарёва перебралась к родителям, на предложение приехать, наконец, в Люксембург отвечала: подумает. Конечно, пусть думает, лишь бы – сама.

Отношения с соседями носят характер эпизодический: Саша с ними здоровается, и они с ним здороваются и понемножку крадут – доски, песок, – Саша и не заметил бы, если б не Святослав. Ничего страшного, урон мизерный, Саша много благополучнее их. Два брата – то ли наследовали подруге Якова Григорьевича, то ли просто въехали в ее дом. Поговаривают, у них жена – одна на двоих, а так люди они непрактичные: продают в июне картошку, оставшуюся с прошлого года, ту, что сами не съели, и огорчаются, что плохо берут.

Один из братьев, грузный, медлительный, любит стоять у забора и наблюдать, как работает Святослав. Помощь не предлагает, только советует.

– Профессор, послать его?

Саша пожимает плечами, уходит к себе.

Благоустройство – дело вовсе не скучное, люди веками им занимались, и хотя по нынешним временам к любой собственности следует относиться так, что она не вполне твоя, что у кого-то руки пока не дошли отобрать (модное слово: «отжать») ее, до Люксембурга они у них вряд ли дойдут.

Напротив, сплошные приобретения: побывав на кладбище и по привычке заглянув в тайничок, Саша заметил на дне его красную книжицу – старый свой паспорт гражданина СССР. Как он там оказался? – загадка, и не верь теперь в подсознание и прочий фрейдизм. Саша рассматривает свою фотографию сорока-с-лишним-летней давности, пожелтевшую: испуганное лицо (реакция на фотографа – Саша пробовал улыбнуться, и тот сказал: «Закрой рот»), волосы коротко стрижены, чтобы не злить преподавателя НВП, полковника Долбеня, – самого полковника Саша не помнит, но такую фамилию не забыть. Рукой каллиграфистки выведено: Александр Яковлевич Левант, место рождения Москва, национальность еврей. Потерянный паспорт дал матери повод до конца ее дней повторять, что Саша теряет всё, хотя он с тех пор ничего вроде бы не терял из вещей.

Кладбищами в Люксембурге заведует дядька предпенсионного возраста с землистого цвета лицом и говорящей фамилией Згиблый – гоголевский типаж (Эле не забыть рассказать), – они познакомились, когда настала пора хоронить прах.

Саша явился на кладбище – в одной руке урна, в другой лопата, – и приготовился было копать, однако засомневался в последний момент, не спросить ли чьего-нибудь разрешения, и отправился в администрацию, по старому – горисполком. Згиблый сидел за компьютером.

– А, – махнул он рукой, продолжая смотреть на экран, – урны у нас так закапывают, без оформления. Сейчас позову чурбанов.

Речь шла о рабочих-таджиках. Саша отказался от них.

Згиблый взглянул на него, отвлекся от своего пасьянса:

– Или, знаешь что, напиши заявление. Не собаку хоронишь. – Пододвинул бумагу. – Сумеешь сам?

О том, умеет ли он писать, его не спрашивали давно. Саша похоронил урну, разбросал на могиле и вокруг нее семена травы, а следующей весной, когда уже переехал сюда, как он рассчитывал, насовсем, купил в магазине розовый куст («Роза парковая израильская»), посадил и стал бывать на кладбище часто: ему нравилась здешняя тишина, да и розе требовался полив – особенно, как выразилась продавщица, в период бутонизации (интересно осваивать новый лексический пласт). Згиблый еще пригодится – когда придет время устанавливать памятник, тот скоро будет готов. Скульптор, которого посоветовала художница из издательства (по совпадению, у него дача в здешних местах), показал эскизы: красиво и строго, немножко по-протестантски, без фотографии. Да и какую использовать фотографию: молодой красивой начальницы – он не помнит ее такой, – или древней старухи? – у Саши пока что нет цельного образа матери.

Странно жить без нее, не более, не нужно себя обманывать. Да, героизм и взбалмошность. И желание влиять – вот что преобладало в ней. Однажды в момент глубокого кризиса в отношениях с матерью он прочел книжицу, американскую, под названием «Как ужиться с трудными родителями». Она открывалась предупреждением: «Вам их не переделать, зарубите себе на носу», затем шла анкета, подробная, с баллами по каждому пункту, мать набрала максимум, более трудный характер, чем у нее, авторы-составители не могли и вообразить.

Жаль, он так и не вспомнил ничего трогательного тогда, на Пятницкой, но было ведь кое-что. Например, из последнего – сиделка варила картошку и положила в нее чернослив, и мать посмотрела на то, что вышло, задумчиво и сказала: «Мне так мама моя готовила». Ничего как будто особенного, но трогательно, разве нет?

Итак, посажена роза, алая, два цветка распустились, четыре бутона скоро должны подойти. Саша сидит на скамейке, смотрит на розу и думает. Нужно принять решение, как поступить с братом – не тем, расплющенным, – и зачем он тогда рассказал, разве эта история сильно тревожит его? – он, вероятно, и вспомнил пергаментный плод, чтобы отвлечься от Эли с ее пышными соболезнованиями («теперь ты стал взрослым», «с уходом Марии Ильиничны эпоха ушла» и т. д.), – как объяснишь, что Эля на самом деле хорошая, добрая? Мысли Саши заняты братом иным, настоящим, чьей фамилии он не знает, известно лишь имя, и то приблизительно, и год рождения.

Лет пять или шесть назад мать, находясь еще в здравом уме, сообщила, что у нее имеется сын, которого она родила во время войны, в сорок втором, в промежутке между ответственными заданиями, и сразу же отдала в приют, в детский дом, в городе Кирове. Отец? – Саша плохо себе представляет те времена. Она говорила спокойным тоном, с сознанием собственной правоты. Назвала она мальчика редким именем Еремей, но может быть, Ермолай, она выбирала между простыми русскими именами и забыла, на чем в итоге остановилась. – Гашиш? При чем тут гашиш? – за почти что семьдесят лет не такое можно забыть. Фамилию мальчику, естественно, дали новую, и адреса детского дома нет, но Саша разыщет старшего брата без особенного труда, она совершенно уверена. Есть же этот, как его, интернет. Больше она к разговору о брате не возвращалась.

Представим себе, рассуждает Саша, что следы Ермолая – ему больше нравится Ермолай – в самом деле получится отыскать: не так уж много детских домов в городе Кирове. Пожилой мужчина, за семьдесят (жив ли вообще?), совершенно чужой, с придуманным детством, вымышленными родителями – героями, погибшими на войне или в сталинских лагерях, – он, Саша, должен разрушить иллюзии, которыми Ермолай тешил себя всю жизнь. А если вдруг у него были отец и мать, и он их считает родными? Что ему Саша предложит взамен: трофейную мебель, квартиру в столице? Объявит о благородном происхождении, как в романе «Оливер Твист»? Неприятно – нотариус, необыкновенно болтливая, сказала, оформляя права наследства: «Повезло, что вы единственный сын. Только представлю, как мои обормоты квартиру станут делить…» – и засмеялась в голос. Отчего-то Саше невесело: надо бы Ермолая все-таки поискать.

Ночью, видимо, прошел дождь, к ботинкам пристает грязь, зато дышится хорошо. Саша идет по дорожке, разглядывает надгробья, кресты, читает фамилии, среди них попадаются очень занятные. Совсем рядом: Поцелуева Евстолия Африкановна. Испуганная старушка, не такая и древняя – немногим старше него, Саши, нынешнего, но в шестидесятые, когда была сделана фотография, люди старели рано, особенно в сельской местности. Похожа на Сашину няньку, последнюю, кто напугал ее – тоже фотограф, наверное? Внутри ограды, просторной (одна из могил свежая), есть плиты с другими фамилиями, обыкновенными, но запоминается Поцелуева.

О, вспомнил трогательное. Перед тем как слечь окончательно, мать попросила его достать из далекого ящика секретера, с самого дна, папку с тиснением «Госплан СССР». Сказала: «Это счастливая папка. Когда бы я ни ходила к начальству с ней, мне ни разу не отказали. Не потеряй». Саша тогда улыбнулся, кивнул, он не верил в приметы, но папку госплановскую сохранил.

– Мишурдик! – раздается вдруг женский голос. И снова: – Мишурдик!

Сюда, к Поцелуевым, приближается толстый мужчина неопределенного возраста, в руках у него хозяйственные принадлежности и пакеты с едой. «Мишурдик» (скорее всего, Михаил) смотрит на Сашу растерянно. Появляется женщина, тоже крупная, неопрятная, под стать мужу. Тот вытаскивает бутыль и закуски, раскладывает на скамейке: зефир, банка шпрот, мармелад, огурцы. Мадам Поцелуева – так Саша ее окрестил – смотрит внимательно, не мигая, рот у нее приоткрыт, как будто она собирается с мыслями. Неловкий момент.

– Прошу меня извинить, – Саша уходит к себе.

Он сидит на скамейке и не виден теперь Поцелуевым, между ними ограды, деревья, кресты. Но его одиночество длится недолго: минут через пять появляется Поцелуева со стаканчиком, наполненным желтой жидкостью, ставит его возле Саши.

– Красить пора, – ковыряет ногтем ограду. – Помянете с нами? Домашнее.

Жидкость выглядит подозрительно, да и с какой бы стати поминать неизвестно кого? Саша решает соврать: врачи запретили ему алкоголь.

– А-а… – она машет рукой. – Степан Тимофеичу тоже всё запрещали.

Степан Тимофеевич – свекор ее, тот, кого надлежит помянуть.

– Семьдесят семь, я считаю, нормально. – Она продолжает, без остановки: – Розу зря посадили, даже искусственные крадут. – Наклоняется, так что шея ее и грудь с каплями пота оказываются против Сашиного лица.

– Меня Светланой зовут, а вас?

Смесь запахов: пот, перегар, парфюмерия, – как бы ему ускользнуть?

Он встает, называет себя. Она вдруг очень вдохновлена:

– Александр! Какое хорошее русское имя! – Останавливается, смотрит Саше в глаза: – Русское?

– Да, – отвечает он. – Русское. Имя русское.

Греческое, если быть точным, алексо по-гречески – защищать, но слишком ясно, о чем она спрашивает.

– Все, мне пора.

Одним глотком выпивает «домашнее», по дороге к выходу с кладбища натыкается на Мишурдика, говорит, тоже неожиданно для себя:

– Давайте дорожки сделаем. Я привезу гравия.

Мишурдик кивает: мы поучаствуем.

Згибловские «чурбаны» разбросают песок с гравием по тропинкам между оградами и возьмут неожиданно дорого, и когда ближе к осени Саша с Мишурдиком встретятся в городе, тот к нему подойдет: «Поговорили с супругой. Мы не будем участвовать», – ладно, переживем.

Так что к пропаже розы Саша был подготовлен, но когда та исчезла – осталась лишь ямка в земле, – сильно расстроился: роза с могилы – не доски и не песок. Представил себе старика-алкоголика, уже не способного собирать бутылки, тем более металлолом. Дрожащими, скрюченными руками старик достает из земли цветок, предвкушая, как продаст его дачникам, как сделает первый глоток. Посадить ли еще одну розу? Вспомнил соседку, ту самую, у которой – душа, – всякий раз, уезжая, она прикрепляла к воротам записку: «Дом заговорен от грабежа на болезнь и смерть», – соседка определенно была филологически одарена.

Пожаловался Святославу (отродясь не сажал растений, и на тебе!), тот покачал головой и – выдающийся человек – в ближайший рыночный день принес Саше розу, по-видимому, ту самую. Как удалось найти ее? – Есть вещи, о которых профессору лучше не знать. Саша себе представляет: силач Святослав подходит к полумертвому от «домашнего» или «фуфыриков» (веселое слово, недавно узнал) старичку, продающему одинокую розу, берет его за плечо, поднимает с земли… – нет, правда, лучше не знать. Розу они посадили возле веранды, а Святослав, любитель священного, удивил и тут – перед тем как в землю ее опустить, произнес: «Бисмилляхи рахмани рахим», – во имя Аллаха. Татары, сказал, научили, – чтоб лучше росло.

Зачем он все время ходит на кладбище? Нет ли здесь нездоровья? – спрашивает Эля, они теперь разговаривают едва ли не каждый день. – Во-первых, после стука и скрежета, производимого Святославом, хорошо побыть в тишине, во-вторых, так уж Саша привык, еще мальчиком, он же рассказывал ей про тайник. И потом надо все подготовить к приезду памятника – последняя вещь, которую он должен сделать для матери. Площадку залить и так далее, а Святослав при неисчислимых его достоинствах, вдруг отказался ему помогать, он боится покойников, даже когда они под землей. Звездарёв не боялся покойников? – Да черт его знает, чего он боялся. Звездарёв – прошедшее, прошлое, past indefinite. – Кроме того, Саша вовсе не все свое время проводит на кладбище. Вчера он ходил в кафе. Или позавчера? Дни наполнены событиями малозначительными, как в поезде дальнего следования, как в санатории. Сегодня он снова пойдет в кафе. Семья его состоит из одного человека, нелепо готовить обед себе самому, да и он не умеет: пробовал стряпать по книжке («Кулинария для чайников» – название то еще, согласись), но дошел до слов «припустить» и «сколько возьмет» и решил не связываться. Эля смеется: «соли и специй по вкусу», «варить до готовности», она подучит его, и он радуется этому future simple – простому будущему.

В кафе его привлекает не столько еда – он знает меню наизусть, – сколько вид на реку и возможность смотреть на людей. Река стала узкая, мелкая – на ней когда-то стояли бакены и весной приходило огромное судно, углубляло фарватер – теперь не приходит, но все же – река. Во времена его юности бакены загорались светом по вечерам, летом налаживали паромную переправу, а какой музыкой звучали слова: дебаркадер, плашкоутный мост (в нескольких километрах вверх по течению), особенно Саше нравился земснаряд (полное название его – землесосный снаряд – куда прозаичнее).

Середина августа, видны уже признаки осени. Саша сидит на улице под навесом, смотрит на воду, ждет, пока принесут еду. Он чиркает спичкой – кто-то забыл коробок – и гасит ее, вдыхает дым, он когда-то любил этот запах – горелой спички, вспоминает, как назывался табак, который курил Яков Григорьевич. Эля спросила на днях, есть ли тут, в Люксембурге, приличная школа, – благоприятный знак. Она сильно переменилась в последние несколько лет. «Мужчины стареют, а женщины меняются», – кто сказал – Гёте? Сама Эля училась во вполне знаменитой московской школе, но не умеет в итоге даже складывать дроби. Что делается в голове человека, не знающего сложения дробей? С другой стороны, а зачем их складывать? Он, Саша, – мало ли чего он не знает, например элементарной теории музыки. Эля, правда, тоже не знает теории музыки. Его отвлекает вскрик – скорей, всхлип – из-за соседнего столика:

– Что? Таджик будет пить из чашки, из какой мои дети пьют?!

Группка женщин среднего возраста, вполне привлекательных (до Эли, конечно, им всем далеко), на столе бутылка шампанского. За вскриком следует обсуждение, позволять ли таджикам пользоваться уборной – ведь придется пускать их в дом, меньшее ли это зло, чем если они будут справлять нужду на участке, под кустиком: а если опять-таки дети увидят, а если они, чего доброго, поедят смородины, на которую помочился таджик? – московские дачницы. Скоро они разъедутся, а он, Саша, останется. Он не дачник: у него и родители тут похоронены, и, будем надеяться, пасынок в школу пойдет. Саша воображает: бредущий в утренних сумерках мальчик, с гигантским, на вырост, портфелем, даже имя соответствующее у него – Филиппок.

Саша тоже выпьет вина: сегодня особенный день, наконец установлен памятник. Белый каменный крест, вписанный в круг с символическими изображениями евангелистов – лев, ангел, орел, телец, – Левант Мария Ильинична, 1913–2014, – изящно и строго. Скульптор, Анатолий Васильевич, остался доволен – работой и гонораром. Сухонький, быстрый такой старичок – если б не руки в костных мозолях (следствие травм), похожий более на бухгалтера, чем на художника, – Саша любит таких старичков, и руки его ему нравятся. Даже Згиблый, заведующий кладбищем (он выделил своих молодцов, они оказались киргизами), одобрил: «Нормальный вариант», годы жизни Марии Ильиничны произвели на него впечатление. Жаль, Анатолий Васильевич задержаться не смог, но обещал наведываться, следить – сказал: «Интересно, как камень себя поведет», что бы это ни значило.

– «Цинандали» теперь по бокалам.

Лицо молодой официантки непроницаемо. В прошлый раз он заметил бутылку с портретом вождя и фальшивой цитатой: «Когда я умру, на могилу мою нанесут много мусора, но ветер времени…» и так далее – параноик-генералиссимус не сказал бы «Когда я умру», жить собирался вечно, как все они. Саша спросил сколько мог равнодушно: «А нету такой же, но с Гитлером?» Официантка его поняла: «А чем вам не нравится Сталин?» – «Чтоб не входить в подробности, он убил миллионы моих соотечественников». – «А-а…» – протянула она, словно он сообщил, что у него аллергия на шоколад. Хорошо еще, уточнять не стала, кто именно его соотечественники. Но в целом – успех: «Цинандали» отныне в розлив.

Итак, окончен ремонт, стоит памятник: последний его долг матери, если не считать Ермолая, отдан, даже кое-какие растения посажены. Первые дни сентября: только восемь часов, а почти что темно, главный дефект люксембургской жизни – улицы не освещаются. Саша включает прожекторы, со всех четырех сторон: свет, больше света – mehr Licht! Усаживается на скамейку, достает телефон, пишет Эле: «Хороший, не омраченный дурными переживаниями день. Позанимался немецким, освободил смородину от шиповника, дикого винограда и сорняков – всего, что за годы на нее наросло. Тем, кто не ведет дневника, должно показаться, что сами они так мало за целый день никогда не делали». – «Как там, за МКАДом, все хорошо?» – спрашивает Эля. – «Сама ты за МКАДом. Да, хорошо. Приезжай». Совсем уже ночью приходит ответ: «Пуркуа бы не па. Мы с Филом думаем в начале недели перебраться к тебе. Если примешь».

Сбылось! В нем поднимается бурная радость, как в юности: бьешься-бьешься над трудной задачей и вдруг – вот решение, только записывай! Когда оно должно наступить, начало недели? – Саша утратил счет дням. Почти невозможное счастье, у него скоро будут домашние, ближние, все не зря.

Он долго не может уснуть в эту ночь: бродит по дому, не такому уж маленькому, рассматривает его глазами Эли, вспоминает тело ее и руки, всегда готовый смеяться рот – черт, как он соскучился. Наконец укладывается в постель, ворочается, снова встает, поправляет чуть съехавший набок рисунок (силуэт неизвестной женщины – уголь, картон), засыпает уже на рассвете. И ему снится сон – что он выиграл олимпийский забег на необычной дистанции, очень короткой. Дорожка была поначалу прямой, потом забирала влево, шла зигзагами вверх и вдруг – финиш, ленточка. Саша бегал посредственно, но – Олимпийские игры, он сделал усилие и победил. Успех повлек за собой и кое-какие хлопоты: золотые медали сдают в спорткомитет, ему полагается позолоченный дубликат, но ведь он не спортсмен! Просто выиграл, один раз, и медаль сохранил, отказался сдавать ее. Саша не помнил снов и не любил толковать их, но этот ему понравился, и он лежал, перебирал подробности в голове.

Он запомнил это утреннее свое лежание в кровати, блаженное одиночество – впервые за долгое время оно доставило ему наслаждение: оттого что скоро закончится, – слабый запах недовыветрившейся краски, солнечный свет из-под двери, смешной бессмысленный сон – последнее благополучное утро, последний мирный момент его люксембургской истории.

Телефон. Анатолий Васильевич, скульптор, говорит, задыхаясь:

– Александр Яковлевич, беда. Приходите скорей на кладбище.

Ундзер фотер… – бегом, туда.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.