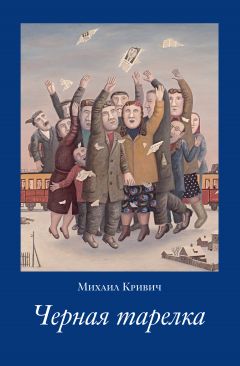

Текст книги "Черная тарелка"

Автор книги: Михаил Кривич

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)

Когда же во двор с шумом врывалась возвратившаяся с Ушайки ватага, я мгновенно оставлял свой наблюдательный пост, ссыпался по ветхой лестничке во двор и оставался там до темноты, когда Зина загоняла меня домой. К тому времени мама уже возвращалась с работы, и мы всей семьей пили чай при тусклом свете керосиновой лампы. Потом прибирали со стола, готовили на ночь лежанки, а Соня торопливо – скоро фитилек загасят, – выводила рейсфедером линии на институтском эпюре.

Я лежу под боком у мамы. За окном мрак чернее чертежной туши, чернее черной тарелки, из которой иллюстрацией ночной, хоть глаз выколи, темноты льется печальное: «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают…» Никаких звезд нет, за окном ни огонька, хоть глаз выколи – кто станет ночью керосин жечь?

«В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь…» Мама едва слышно плачет.

Я полюбил эту песню сразу, как впервые услышал ее из томской черной тарелки. И люблю до сих пор спустя семьдесят лет. И когда слушаю ее сейчас, «тайком я слезу утираю». Старческая слезливость…

Тогда я не плакал, но ловил каждое слово красивой песни, смутно догадываясь, что она имеет какое-то отношение к нам – маме, папе и мне.

А мама плакала. И я, чтобы ее остановить, еще сильнее к ней прижимался, и ее слезы текли по моим щекам.

«Ладно, ладно, сынок… Не буду больше… – Мама вытирала глаза. – Давай я тебе что-нибудь расскажу».

«Расскажи про братика», – просил я.

И мама, конечно, знала, о каком дяде речь, и в который уже раз принималась рассказывать про дядю Моню.

Я уже говорил, что увез с собой в сибирскую эвакуацию черно-белые расплывчатые картинки первых своих детских воспоминаний. Среди них были, конечно, оставшиеся в Москве мамины сестры и братья. А мама привезла в Томск пачку настоящих, бумажных фотографий, часто перебирала их вместе со мной, рассказывала о папе, где он воюет, о моих тетях и дядях, что они поделывают. И я безошибочно называл и тетю Розу, и тетю Фиру, не говоря уже о дяде Семе, который – помните? – тащил меня на закорках в теплушку, а теперь вот уже тоже на фронте. Все они, даже затейник дядя, даже хохотушка тетя Фира, даже строгая тетя Роза, на своих карточках выглядели какими-то испуганными, смотрели на меня остановившимися глазами, да и сами карточки, пожелтевшие, ломаные, с загнутыми уголками, для меня были несовместимы с живыми лицами, которые я видел и запомнил.

Только дядя Моня, имя которого я узнал из подслушанных разговоров взрослых, и в моей памяти, и на маминых фотографиях стоял особняком. В памяти его вообще не было, по Москве я его почему-то совсем не помнил. А с наклеенной на светлую картонку с золотцем светло-коричневой фотокарточки на меня приветливо глядел снятый в полный рост невысокий плечистый молодой человек. Широкая улыбка, большие, как у мамы, глаза, крутой подбородок, аккуратный прямой пробор. Галстук-бабочка, лаковые туфли. Одна нога на ступеньке, в руке шляпа и трость…

Таких людей я никогда не видел. Будь я постарше, подумал бы – из кино. Но я впервые оказался перед киноэкраном только пару лет спустя, когда, вернувшись в Москву, посмотрел вместе с мамой в «Хронике» на Тверском бульваре «Человека рассеянного с улицы “Бассейной”». Будь я еще годков на десять постарше, сказал бы, что молодой человек на карточке это Дуглас Фербенкс. А тогда, потрясенный прекрасным незнакомцем, только прошептал: кто это? Дядя Моня!

Младшие в бабушкином выводке, погодки, они с мамой в детстве были неразлучны. Старший братик учил ее плавать, драться, лазать по деревьям и кататься на коньках, провожал ее в гимназию и встречал после уроков, она, как немного подросла, стала таскаться за ним в мальчишескую ватагу, которую он, озорник и выдумщик, возглавлял, и вскоре завоевала в ней равноправное место, участвовала во всех их приключениях и шкодах.

В общем, маме было что рассказать о своем старшем брате, и всякий раз это была увлекательная история, не скажу уж теперь, правдивая ли или придуманная ею под аккомпанемент черной тарелки. Я знал все эти истории наизусть, так что у мамы не было права на ошибку, она не могла что-то перепутать, переиначить, по-разному рассказать про одну и ту же потасовку или ночной рейд по соседские яблоки. И она никогда не ошибалась, что позволяет мне задним числом вынести вердикт: все рассказанное мамой о дяде Моне, которого она иначе чем братик не называла, – чистейшая правда…

У меня слипаются глаза, спев гимн, умолкает притомившаяся за день черная тарелка, мама целует меня:

«Спи, родной! Спокойной ночи».

«Мама, а где он сейчас?»

Она знает, что вопрос о дяде Моне, но не отвечает, только прикладывает палец к губам. Я этого не вижу, потому что кругом кромешная тьма, а я крепко сплю.

А вот уже и не сплю! Потому что Левитан – кто ж не знает Левитана! – из тарелки строгим голосом читает строгий приказ Верховного Главнокомандующего. За окном еще темно, горит керосиновая лампа, и я вижу напряженные лица домашних. Левитана сменяет марш и Зинин голос: «Ну, слава тебе, Господи!..» Значит, на фронте все в порядке.

Мама, она уже в шубе с чернобуркой на шее, готова бежать на работу, склоняется ко мне, щекочет лисьим хвостом, целует. А я вспоминаю свой вчерашний вопрос:

«Мама, а где он сейчас?»

«Кто?»

«Кто, кто… Дядя Моня!»

Мама минуту молчит, а потом по-левитански строго произносит:

«Чтоб я больше от тебя этого не слышала. Где он? Далеко!» – Мама резко поворачивается и, вильнув лисьим хвостом, убегает в свой Комитет.

Я остаюсь в постели под тарелкой. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, – идет война народная, священная война!..»

Пришла весна, потекли ручьи, с меня сняли очертеневшую мне шубу. Как-то повеселела черная тарелка. Левитан своим железным голосом стал чаще читать приказы Верховного Главнокомандующего. «Произвести салют в Москве, Ленинграде, Киеве… двадцатью артиллерийскими залпами… Да здравствует наша Красная армия и Военно-Морской флот! Да здравствует великий советский народ! Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! Смерть немецким захватчикам!» Мама, сама никогда салютов не видевшая, объяснила мне, что это такое, и теперь после каждого я бурно радовался вместе со всеми. А Левитан называл все новые и новые города, где Верховный приказывал салютовать. Но Томска среди них не было, и мне становилось обидно.

В один прекрасный день мама не пошла на службу, а велела мне собираться, потому что мы едем наконец в Москву смотреть салюты. И я вместе со всеми стал укладывать свое барахлишко. А потом мы поехали – не в теплушке, а в плацкартном вагоне. И через неделю были в Москве.

Московская черная тарелка оказалась даже веселее и праздничней томской. Левитан каждый день объявлял салюты, и мы с мамой выбегали во двор и, задрав головы, пялились в небо, по которому летали грозди ярких огней. И я кричал «ура» и считал (умел уже!) орудийные залпы, проверяя, точно ли выполнен сегодня приказ Верховного.

А потом мы возносились на лифте – еще одно московское чудо! – в нашу коммуналку, и мама укладывала меня в мою отдельную (ты, сынок, уже взрослый!) постель на сундуке в темном закутке за шкафом. Тарелка висела на стене над моей головой.

Мама приходила ко мне поцеловать на ночь, но в закутке ей негде было ни прилечь, ни присесть, так что перед сном она больше не рассказывала, а про дядю Моню я больше не спрашивал и, перебирая фотографии, все реже рассматривал карточку на картонке с золотцем. Было много других волнений и забот. Вернулся с фронта пропахший махрой папа. В офицерской фуражке, с капитанскими погонами. Когда я просил, он доставал из кобуры тяжелый пистолет, вынимал обойму, а пистолет давал мне. Я целился и стрелял – пу! – в фашистов. Перебив их до единого, возвращал папе оружие и бежал во двор футболить с пацанами тряпичный мяч или преследовать по крышам сараев недобитых немцев.

А когда взмокший, чумазый, весь в ссадинах и синяках я возвращался домой, когда наспех проглатывал обед, чтобы побыстрей вернуться к пацанам, когда вечером перед сном мусолил библиотечную книжку, в общем, когда урывками оказывался в нашей комнате, до меня доносились голоса из черной тарелки. Они пели о Катюше, которая «выходила на высокий на берег крутой, выходила, песню заводила», а еще о девушке, которая на позицию «провожала бойца, темной ночью простилася на ступеньках крыльца», просили шальных соловьев не тревожить солдат – «пусть солдаты немного поспят», пели про «синенький, скромный платочек», что «падал с опущенных плеч», и про другой платок, наверное: «Прощай любимый город! Уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой…»

Слова о прощании, о военной разлуке вызывали у меня легкую грусть: «с берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист, старинный вальс “Осенний сон” играет гармонист…», «бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза»…

Другие песни советских композиторов быстро возвращали бодрое победное настроение: «через горы, реки и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым мы вели машины, объезжая мины, по путям-дорогам фронтовым», – и веру в неизбежную победу: «Наступил великий час расплаты, нам вручил оружие народ. До свиданья, города и хаты, – на заре уходим мы в поход». А маршрут, точное направление удара по врагу хрипатым утесовским голосом задавала моя черная тарелка:

С боем взяли город Брест, город весь прошли,

И последней улицы название прочли,

А название такое, право, слово боевое:

Люблинская улица по городу идет —

Значит, нам туда дорога,

Значит, нам туда дорога —

Люблинская улица на запад нас ведет…

А между песнями и оперными ариями, между симфониями и скрипичными пьесами, между балетной музыкой и концертами народных инструментов подобно грому громыхал голос громовержца. И с каждым днем он звучал все громоподобней и торжественней.

9 мая мы слушали Левитана, собравшись всей нашей большой мешпухой у бабушки. «Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной армии и Военно-морского флота… – Ловили мы каждое слово. Наша тарелка молчала, но Левитанов голос из соседских тарелок врывался в комнату через распахнутые окна: – 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась! Германия полностью разгромлена!»

Во дворе и у соседей кричали «ура», а мы молчали и вытирали слезы. Потому что на большом столе стоял гроб. В гробу лежала бабушка.

Видеоролик памяти, который я прокручиваю десятилетия спустя, с абсолютной точностью повторяет те минуты Дня Победы. Белоснежные бабушкины волосы, ее скрещенные на груди руки. Мамин шепот: «Дожили… Господи, все-таки дожили…» Тетя Роза: «Она этого так ждала…» Тетя Фира: «Только Монечки нет с нами…» Все умолкают. Я вспоминаю, что вслух это имя не произносится. Громкий стук в дверь! Шепот дяди Семы: «Кто-нибудь включите этот хренов матюгальник…»

У них, у старших, сложившаяся реакция, своего рода рефлекс – безусловный, условный? черт разберет! – на внезапный стук в дверь: пришли за нами! (Чуть подрасту, и этот рефлекс у меня появится тоже.) А если и впрямь пришли, как объяснить, почему в такой день у тебя не орет черная тарелка…

Папа втыкает вилку в розетку – «Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовет Отчизна нас! Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу Родину – огонь! Огонь!..» – и выходит в прихожую. Звук открывающейся двери. Женский голос. Немного отлегло.

Папа возвращается с пожилой толстухой в платке. Она видит гроб, крестится и начинает выкладывать из большой клеенчатой сумки на табурет свертки и конверты. От дяди Мони. Дядя Сема расписывается в получении. Толстуха еще раз крестится и уходит.

Весть об исчезнувшем на двадцать лет блудном сыне поспевает аккурат к гробу матери. Кажется, такое можно только придумать. Но так было на самом деле. На моих глазах. А то, что я собственными глазами не видел, попытаюсь представить, реконструировать.

На знакомой мне с ранних лет фотографии дяде Моне лет двадцать пять. К этому времени он, единственный из братьев и сестер обладавший деловой хваткой, не только одним из первых уловил свежий ветер нэпа, но и преуспел в бизнесе. Он щеголь, ценитель красивой жизни, но крайне щепетилен и аккуратен в делах, избегает риска, не питает доверия к большевистской власти, внимательно следит, как бы сказали сейчас, за политической конъюнктурой. Чу! Подул прохладный ветерок… Дядя Моня насторожился: комиссары что-то задумали! Добра от них не жди. Не пора ли уносить ноги?

В считанные дни он ликвидирует все свои активы – уж не знаю, что за бизнес был у него в Москве, – переводит их в горстку блестящих камушков и тугую пачку хрустящих зеленых банкнот и налегке, с одним кожаным саквояжем садится в спальный вагон поезда Москва – Владивосток. По приезде останавливается в лучшем отеле города, кажется «Версаль», а поутру, выпив кофе, неторопливо следует в бухту Золотой Рог на пляж, где так же неспешно и аккуратно складывает на песке отутюженную пиджачную тройку, вычищенные до блеска туфли, котелок и трость.

Оставшись в полосатом, как тельняшка, закрытом купальном костюме, дядя Моня поправляет висящий на шее кожаный мешочек, где, должно быть, сложены завернутые в клеенку ценности, и осторожно ступает по песку к воде. Он пробует ее ногой, делает несколько шагов, затем останавливается, несколько раз быстро приседает и вдруг – стремительно срывается с места, в облаке сверкающих на солнце брызг пробегает десяток метров и рыбкой бросается в воду.

Прикрыв глаза, я отчетливо вижу, как дядя Моня уверенными ритмичными саженками удаляется от меня. Вот его голова уже не больше бильярдного шара, вот – с булавочную головку, а вот и совсем исчезла…

На следующий день после похорон мешпуха вновь собралась вокруг стола, на котором вчера стоял бабушкин гроб, а сегодня навалены конверты со всего света. Дядя Сема их аккуратно вскрывает, тетя Роза читает вслух, то и дело повышая голос, чтобы перекричать льющийся из тарелки томный голос Клавдии Шульженко. «…Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой…»

А товарищей и не надо упрашивать. Отец одну за другой смолил газетные самокрутки с махоркой, мама и тетя Роза – «Беломор», а дядя Сема – аж дорогущий «Казбек». У нас в семье знали толк в куреве. Так что года через три-четыре и я, закашливаясь от дыма, запалю свою первую «беломорину», благо тогда не подозревали, что «курение убивает». А может, и знали, да не брали в голову.

В облаке дыма мы разбираем накопившуюся за два десятилетия корреспонденцию. «А еще тебя прошу я, – напиши мне письмецо», – словно подгадав к случаю, выводит тарелка. Дядя Моня за долгие годы написал десятки, и все они пришли чохом.

Дядя Сема ворошит груду писем и открыток, отбирает очередное по дате отправления в хронологическом порядке, передает тете Розе. Та поправляет очки и учительским голосом – она и в самом деле учительница русского языка и литературы в старших классах – читает: «Здравствуйте, мои родные! Пишу вам из Сингапура…»

Дядя Моня не любит писать, в чем я спустя десятилетия окончательно убедился. Первые открытки – две-три строчки, твердый, четкий, едва ли не каллиграфический почерк – он отправляет не чаще чем раз в полгода, причем исключительно из экзотических по тем временам портов: Осака, Манила, Бомбей, Рабат… простите, дальше не помню. Потом пошли весточки из европейских портов, может, чуть подробней, чем из азиатских. Потом двухлетняя пауза, после которой – сплошь письма из Нью-Йорка. В них несколько фотографий: совсем непохожий на знакомого мне дядю Моню, впрочем, столь же элегантный, немолодой грузноватый господин, один и с красивой стройной блондинкой, женой. На снимках в полный рост бросается в глаза немного неестественная постановка левой ноги – будто под отутюженной штаниной скрывается протез.

Из прочитанных открыток и писем складывалась вот такая история. Заплыв дяди Мони саженками в открытое море был прерван в трех милях от берега. Его подобрала и приняла на борт в качестве матроса торговая шхуна, на которой он изрядно побороздил моря и океаны. Потом он продолжал их бороздить на других судах. Неведомо где, когда, при каких обстоятельствах потерял ногу. Наконец добрался до Америки, где благодаря своей предпринимательской жилке и нэпманскому опыту заварил несколько неплохих бизнесов. Сейчас у него с партнерами маленькая фабрика, где шьют рубашки вроде той, что в посылке, и заводик – не заводик, так, линия, цех, где собирают небольшие грузовички. И во всех открытках и коротких письмах одно и то же: очень скучаю! как вы, что вы? почему не отвечаете? черкните хоть строчку! что вам прислать?

Прочитано последнее письмо. Молча сидим вокруг стола. Тарелка грохочет каким-то маршем. Мама, Зина, тетя Роза и тетя Фира тихо плачут. Я робко тянусь к конвертам с яркими марками – получаю по рукам. После нескольких минут тяжелого молчанья кто-то шепчет: главное – он жив, жив… Женщины теперь уже плачут навзрыд. Дядя Сема кладет руку на горку писем: женщины, ша! это дома оставлять нельзя…

Зина сгребает письма к себе, заворачивает всю груду в несколько листов «Правды», запихивает огромный сверток в авоську и уходит. Ей вслед звучит лемешевский тенорок из тарелки: «куда, куда, куда вы удалились…», и напутствие дяди Семы: «только не в одно место… раскидай по разным мусоркам…»

Короткое обсуждение: отвечать – не отвечать? Отвечать! Соня приносит чернильницу-непроливайку и лист бумаги, вырванный из тетрадки в линейку. Тетя Роза берет ручку с восемьдесят шестым пером и аккуратным учительским почерком выводит: «Дорогой Монечка! Мы рады, что у тебя все в порядке». Текст наговаривает дядя Сема, главный, пожалуй, идеолог нашей мешпухи, что неудивительно – он работает в каком-то министерстве: «И у нас, слава Богу, все хорошо… Стоп, Розочка… Бога вычеркни! Ничего, потом перепишешь начисто… Пиши! И у нас все хорошо, все здоровы. А писать времени у нас нет. Мы победили немецких фашистов в страшной войне и теперь надо восстанавливать народное хозяйство. Мы много работаем…»

Черная тарелка, будто отслеживая каждый наш шаг, будто подслушивая диктант дяди Семы, забубухивает «Марш энтузиастов», музыка Дунаевского на слова д,Актиля (настоящая фамилия, понятное дело, Френкель).

…Труд наш есть дело чести,

Есть дело доблести и подвиг славы.

К станку ли ты склоняешься,

В скалу ли ты врубаешься —

Мечта прекрасная, еще не ясная,

Уже зовет тебя вперед.

«…и у нас совсем нет свободного времени. Поэтому писать тебе больше не будем. И ты не пиши. И присылать ничего не надо. У нас, слава Богу… Тьфу! Вымарай!.. У нас все есть. Будь здоров, Моня».

Посовещавшись, решили все-таки дописать о кончине бабушки.

Дядя Моня оказался догадлив. За два последующие десятилетия он не написал ни строчки. Лишь где-то в середине шестидесятых пришло письмо из Чили, куда он, к нашему удивлению, перебрался, оставив свои нью-йоркские заводики на попечение партнеров.

К тому времени ряды нашего старшего поколения поредели. Ушла мама, не стало дяди Семы и тети Фиры. С чилийским братом переписывалась тетя Роза, которая в письмах своих соблюдала привычную осторожность и коротко оповещала дядю Моню о нашем полном благополучии и полном отсутствии необходимости в материальной помощи. Он же присылал свои фото – элегантный седовласый господин в безупречной тройке на фоне каких-то колониальных особняков в Сантьяго-де-Чили – и настаивал на этой помощи. В конце концов тетю Розу он все-таки уломал, и мы каждый месяц стали получать несколько сотен долларов, которые после официальной внешторгбанковской утряски превращались в жиденькую пачку чеков Внешпосылторга. Время от времени я отвозил тетю Розу в «Березку», где потрясенная ценами, она цокала языком, но покупала пару бутылок невиданных у нас напитков вроде английского джина «Бифитер» и нескольких баночек давно забытых икры и крабов. Сама она не пила, сидела на кефире и овсянке, а купленные яства выставляла на стол, когда ее навещали племяши, я в том числе. Все знали, откуда взялось царское угощение, но имя дяди Мони по-прежнему не произносилось.

В один прекрасный день очередная весточка пришла уже не из Сантьяго, а из Сан-Ремо. Дядя Моня, как всегда, в предельно лапидарной форме объяснил свой переезд в Италию: в Чили скоро президентские выборы, и победа социалиста Альенде более чем вероятна. В общем, как и в московские двадцатые, мой мудрый дядюшка учуял легкий ветерок перемен и решил делать ноги.

Дядя Моня люто и без разбора ненавидел большевиков и иже с ними. И не желал жить с ними на одной земле.

Между прочим, и я, никогда прежде не бывавший за границей, едва не загремел в это самое Сан-Ремо прямиком в расставленные дядей Моней сети.

Однажды, заглянув к тете Розе, я прочитал последнее письмо из Сан-Ремо, которое заканчивалось короткой припиской, адресованной непосредственно мне. До этого дядя Моня ко мне лично никогда не обращался.

Он знает, писал дядя Моня, что единственный сын его любимой сестры служит, увы, проклятому режиму, но делает это не по убеждению, а вынужденно. Поэтому он приглашает меня с семьей приехать в Италию, поселиться у него на полгода, отдохнуть, подтянуть английский, чтобы потом перебраться в Нью-Йорк и принять его, дяди Мони, бизнес, поверь, дорогой, не такой уж и маленький бизнес.

В те дни я был как никогда успешен и доволен своим существованием. Одна мысль об американском пошивочном бизнесе – сижу в сатиновых нарукавниках и, как драйзеровский Клайд Гриффитс из «Американской трагедии», надзираю за белошвейками – вызывала у меня острое неприятие столь радикальных перемен в жизни. Нет бы мне, кретину, хоть немного задуматься о предложении дяди Мони, но в тупой голове шевелилась лихая песня, давным-давно втемяшенная туда черной тарелкой:

Летят перелетные птицы

В осенней дали голубой,

Летят они в жаркие страны,

А я остаюся с тобой.

А я остаюся с тобою,

Родная навеки страна!

Не нужен мне берег турецкий

И Африка мне не нужна.

И я купленным в «Березке» «паркером» накатал ответ в духе тети Розы. Поблагодарил дорогого дядю за приглашение, которое, увы, принять не могу. Живем мы хорошо и будем рады, если вы приедете к нам. Я вот недавно купил «москвича», так что с удовольствием покатаю вас по нашему городу, вы ведь так давно не были в Москве…

Дядя Моня ответил известным у нас анекдотом. Живущий где-то на Западе небедный господин пишет племяннику, что уже не молод, теряет зрение, поэтому зовет приехать. В общем, один к одному наша ситуация. Племяша приглашают в КГБ, где диктуют ответ дяде: мол, лучше ты приезжай к нам, здесь ты получишь и квартиру, и дачу, и продуктовые пайки, и заботу, и уход, переводи все свои счета к нам и приезжай. Ответ дяди: вы меня неправильно поняли – я ослеп, а не охуел.

После я написал несколько писем дяде Моне. Он не ответил.

И я так и не увидел любимого маминого брата, чье имя, как имя Волан-де-Морта, долгое время нельзя было произносить вслух. Очень хочу добраться до Сан-Ремо и постоять у его могилы.

Вернемся, однако, в сорок пятый. В тот год я пошел в школу, что вкупе с футболом на заднем дворе и войнушками на гаражных крышах лишало меня возможности засиживаться под черной тарелкой. Но она вещала без умолку с раннего утра до ночи, а я время от времени забегал домой – наспех пообедать, кое-как сделать уроки, помочь в домашних делах маме. Так что, хотел я того или не хотел, из залетавшего из черной тарелки в одно мальчишеское ухо не все вылетало через другое, что-то в голове оставалось и сохранилось до сих пор.

Надо отдать должное Радиокомитету, или как там его тогда звали. Образованные труженики этого учреждения заряжали тарелку не только мерзким идеологическим (тьфу на него!), как бы нынче сказали, контентом, но и вполне благопристойным культурным.

Откуда, как не из тарелки, я мог бы узнать, к примеру, об ариях Каварадосси, Кармен, Ленского, Марфы, Канио, Снегурочки, о Песне Индийского гостя – далее по бесконечному списку, – услышать их, запомнить на всю жизнь?

Откуда, как не из тарелки, узнал я имена Бетховена, Моцарта, Римского-Корсакова, Листа, Чайковского, Шопена, Верди, Дебюсси – далее в том же беспорядке до бесконечности? Тарелка дарила мне без разбору игру виртуозов, народные песни, старинные романсы, мудрые и дурацкие частушки, сопрано и басы, кристальные детские голоса – хор мальчиков и Бунчиков. (Не удержусь и напомню фривольную шутку тех лет: «хор мальчиков-ебунчиков». Простите.)

Это совсем уж из другой оперы, но ко мне из тарелки пришла скороговорка Вадима Синявского и поведала мне, что помимо заднедворового существует еще один футбол, а в нем бьется «Спартак», который сохранился, простите за высокопарность, в моей душе до старости лет. (Проще говоря, с конца сороковых прошлого века я сумасшедший спартаковский фан, а книгу Джованьоли взял в руки позже.)

Что ни день черная тарелка называла книги, которые надлежало прочесть, имена их авторов и героев.

В шорохе мышином, в скрипе половиц

Медленно и чинно сходим со страниц,

Шелестят кафтаны, чей там смех звенит,

Все мы капитаны. Каждый знаменит.

Я и сейчас, разбуди меня ночью, готов вспомнить едва ли не все выпуски «Клуба знаменитых капитанов», а тогда мчался в крохотную полуподвальную библиотеку на Никитской (тогда улице Герцена) и нес домой стопку книг, придерживая подбородком, чтобы не рассыпалась…

В общем, тарелке я многим обязан. Однако рассказ о ней завершу тремя невеселыми эпизодами, последними сохранившимися в моей памяти видеороликами с тарелкой.

…Меня будит долгий дребезжащий звонок. Спросонья я вскакиваю со свой лежанки за шкафом и машинально втыкаю в розетку спящую тарелку. Она мгновенно пробуждается:

Утро красит нежным светом

Стены древнего Кремля,

Просыпается с рассветом

Вся советская земля…

Звонок продолжает дребезжать. Окончательно прочухавшись, соображаю, что звонят во входную дверь нашей коммуналки. Надо идти открывать. Но отец опережает меня. Распахнув дверь комнаты, он стоит на пороге в нательной рубахе и неизменных офицерских галифе. Ему навстречу по узкому коридору движется группа людей. Впереди участковый, за ним двое незнакомых мужиков в серых костюмах, за спинами которых различаю обитателей подвала – дворника и дворничиху. Двери вдоль коридора приоткрыты, из них выглядывают перепуганные соседи.

…Холодок бежит за ворот,

Шум на улицах сильней.

С добрым утром, милый город,

Сердце Родины моей!

Меня с отцом заталкивают в комнату и со стуком захлопывают дверь. Побелевшее лицо мамы.

Серые мужики показывают ордер на обыск. Дворник с дворничихой – понятые. Начинается шмон.

Комната у нас по меркам коммуналки не маленькая, метров пятнадцать, но барахла всего ничего, так что об-шмонать ее можно минут за двадцать. Серые брезгливо перетряхивают постельное белье на родительском диване. Предъявите ценности! Отец недоуменно смотрит на них и шарит в карманах в поисках кисета с махрой. Деньги, золото, ювелирные изделия! Снимите ковер!

Над родительским диваном висит старенький, с проплешинами коврик. Отец становится ногами на диван и поворачивается спиной к шмональщикам и понятым. Все видят большую заплату на заду галифе. Серые переглядываются и дают знак оставить ковер в покое.

Следственные действия неумолимо приближаются к подобранному на дворе колченогому столику, за которым я делаю уроки. У меня где-то глубоко в груди нарастает тревога. Там, на столе, в небрежно брошенном мною (мама: какой же ты неряха!) ворохе тетрадок и учебников я оставил очевидное свидетельство своей политической неблагонадежности – фотографию Максима Горького, на обороте которой шкодливой рукой недавно накорябал: «Дорогому другу от дяди Леши. Учиться, учиться и учиться!» Налицо прямое глумление над образом великого пролетарского писателя!

Однако пронесло. Шмональщики, не глядя на мой школьный скарб, сдвигают его на край стола и раскладывают какие-то свои бумаги, в которых заставляют расписаться отца и понятых. Отцу: собирайтесь! Мама дрожащими руками складывает что-то в авоську. Отец: курева побольше! Мы обнимаемся. Отца уводят. Тарелка гремит ему вслед:

За столом у нас никто не лишний,

По заслугам каждый награжден,

Золотыми буквами мы пишем

Всенародный Сталинский закон.

Этих слов величие и славу

Никакие годы не сотрут:

– Человек всегда имеет право

На ученье, отдых и на труд!

…Определенно я тогда куда-то торопился. Помню, что, не дожидаясь застрявшего где-то наверху лифта, взбежал на четвертый, отпер ключом и, размахивая портфелем, вприпрыжку побежал по коридору. Из всех комнат слышался Левитанов голос, а из своей высунулась наша коммунальная антисемитка Нюра: «Слышь, что твои творят!»

Я вбежал в нашу комнату, где тарелка вещала в полный голос, и услышал: «Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, – состояли в наемных агентах у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы (Вовси М. С., Коган Б. Б., Фельдман А. И., Гринштейн А. М., Этингер Я. Г. и другие) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию…»

Я уже был, как говорила мама, взрослым мальчиком, не раз на улице и во дворе получал «жиденка», а то и «жида» в спину, смеялся, слушая в своем кругу еврейские анекдоты и знаменитую шутку «за столом никто у нас не Лифшиц». Так что мне не надо было объяснять, что перечисленные тарелкой фамилии самые что ни на есть еврейские, но их связь с какой-то буржуазно-националистической организацией привела меня в ужас. Я понимал, что пропустил главное и бросился к газетам.

Все газеты, какие я знал, были развешаны на длинной бетонной стене в нашем Брюсовом переулке, каждая на своем стенде под стеклом. Я подбежал к «Правде» и на первой ее полосе увидел тяжелый жирный заголовок «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». Я медленно прочитал сообщение ТАСС, и мне стало страшно.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.