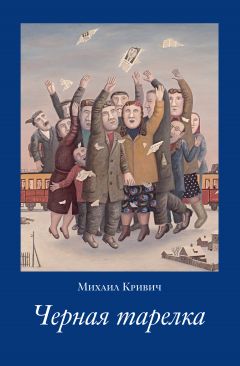

Текст книги "Черная тарелка"

Автор книги: Михаил Кривич

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)

Из цикла «Братья Казановы»

Рассказы

Память

Начнем с начала – с коммуналки на улице Чехова, теперь Малой Дмитровке, с длинного темного коридора, по обе стороны которого прикрытые, полуоткрытые, распахнутые двери.

Двенадцать жилых комнат плюс чулан без окон, но тоже жилой, сорок три жильца – не больше и не меньше. Столько прописано в райотделе милиции и домоуправлении, а без прописки не то что жить, но и переночевать опасно: не ровен час настучат соседи, будут неприятности, большие неприятности.

Скипидарный запах мастики для натирки полов, котлет, нестираного белья, сортирный душок.

Сортир, кстати, просторный и чистый, гордость квартирного сообщества. Нет куркульских полотняных мешочков, как в других квартирах, где каждая семья хранит подтирочную бумагу отдельно. Такого здесь нет и быть не может, ибо живут здесь люди нового склада, сплошь ленинцы-интернационалисты, проникнутые духом коллективизма. Но в сортире без подтирки не обходятся и ленинцы. Так что из-за запотевшей водопроводной трубы выглядывает стопка аккуратно нарезанной газетной бумаги.

Если постороннему, скажем, гостю кого из жильцов понадобится по нужде и зайдет он в этот сортир, и присядет на стульчак, то непременно потянется он к газетной стопке, вытянет из нее листок и тут же убедится в идейной закалке обитателей коммунальной квартиры. Туалетная бумага здесь неизменно заготовляется из старых, читаных-перечитаных номеров «Правды». Именно заготовляется, а не нарывается как попало, безразлично и бездумно. При заготовке непременно отсекаются портреты вождей и набранные крупно заголовки политического значения, особенно те, что содержат священные для советских людей имена. Это необходимо, ибо страшно даже подумать, чем могут быть кощунственно замараны дорогие имена и лица. И вот что еще: в квартире случаются посторонние, увидит, не приведи Господь, такой человек портрет Иосифа Виссарионовича в уборной, или Вячеслава Михайловича, или Лаврентия Павловича, и сообщит куда следует, за что, право же, его не упрекнешь, будут-таки большие неприятности, страшно подумать, какие большие неприятности.

Заготовлял туалетную бумагу Наум Григорьевич Цеппельман по собственной инициативе, не то что его кто-то уполномочил или назначило общее собрание квартиросъемщиков. По велению сердца делал это портной по профессии и большевик по призванию, эмигрировавший в начале тридцатых из Англии в страну победившего социализма.

Приехал он в коммуналку на улицу Чехова, чтобы принять участие в строительстве коммунизма на одной шестой части суши, но его порыв оказался невостребованным, и он строил брюки, пиджаки и жилетки приличным клиентам, а по вечерам мусолил «Правду» и обсуждал промусоленное с Ленькиным дедом Исером Рувимовичем Казановым. Тот был сапожником. Над обоими витала мрачная тень фининспектора, но тряслись они от страха порознь, поскольку тщательно скрывали друг от друга тайны своих домашних ремесел, известные, впрочем, всей квартире, а то и всему дому.

Вы будете смеяться, но в комнате рядом с клетушкой Наума Цеппельмана и его жены толстой Рахильки жил с женой, двумя взрослыми дочками и малолетним сыном, ровесником Лени Казанова, еще один портной, Вениамин Маркович Гиршпун, и он тоже был родом из Лондона, и его тоже черти занесли в Москву строить коммунизм – почему, скажите на милость, среди бесспорно мудрого, что не оспорит самый твердокаменный антисемит, избранного народа встречается так много идиотов?

К чести Вениамина Марковича, надо заметить, что в стране победившего социализма к нему пришло с годами некоторое просветление: в отличие от Наума Григорьевича, «Правду» он не мусолил, а использовал лишь по прямому назначению, то есть в сортире, партийные собрания не посещал, поскольку был исключен за отрыв от организации и неуплату взносов, но, согласно квартирным слухам, посещал по субботам синагогу, куда ходил пешком по Бульварному кольцу. Москвичи легко проследят его маршрут. Согласно тем же слухам, старик Гиршпун постукивал, и его в квартире побаивались.

Из славного отряда политэмигрантов следует упомянуть еще тетю Хесю, которая приехала в Москву по велению горячего коммунистического сердца из Палестины. Мало-мальски приличной профессии у нее не было, и она перебивалась переводами, поскольку в совершенстве владела не то семью, не то десятью языками, как тогда говорили, народов мира. Жила она и работала в темном, без окон, чулане при кухне, который, однако, считался помещением жилым, платила кучу денег за свет, днем и ночью поминутно вздрагивала, то от шума лифта за стеной – чулан тети Хеси соседствовал с лифтовой шахтой, – то от доносившегося с кухни тяжелого матерка милиционера Коли.

Померла она, как крот в темной норе, где-то в начале шестидесятых, сохранив веру в светлые идеалы, что привели ее в Москву из жаркой Палестины. И не узнала, что двадцать лет спустя в обратном направлении двинутся сотни тысяч ее соплеменников.

В тридцать седьмом, сорок восьмом, в пятьдесят втором таких политэммигрантов брали пачками. Сохранилась, дай Бог, одна семья из десяти. Правда, из Ленькиной квартиры забрали только портного Цеппельмана, а портной Гиршпун умер своей смертью. И его жена тоже. Остались две дочки – Мира, она же Машка, и Фрида. И на их попечении маленький Соломон, его в квартире для благозвучия, что ли, все звали Сережкой.

Колоритнейшей фигурой была эта Фрида – хорошего мужского роста, неохватные бедра, бюст, как карниз сталинской высотки, «шестимесячные» рыжие кудри, огромный жадный до засосов рот с ярко накрашенными губами и рояльной клавиатурой зубов, в которых всегда зажата примятая дымящаяся «беломорина».

Ленчику она казалась воплощением женской красоты, и он, сам того еще тогда не ведая, желал Фриду – во всяком случае, все посещавшие его смутные мальчишеские грезы, с определенного времени приводившие к малым ночным катастрофам, так или иначе были связаны с ней, ее большим белым телом, ее запахом. Душилась она обильно «Красной Москвой», и этот аромат долгие годы хранился в его памяти, всплывая в определенные моменты его жизни. Ох уж эта «Красная Москва», доложу я вам…

Впрочем, прямых поводов для сексуальных переживаний двадцатипятилетняя пышная дева соседскому мальцу не давала. Слоняясь по квартире с папиросой в зубах, она лишь изредка замечала Леню и рассеянно гладила его курчавую головку. И не для него, не для старого партийного мудака Цеппельмана, даже не для кряжистого милиционера Коли переводила она духи с призывно-сладким ароматом, шила у дорогих портних крепдешиновые платья, обтягивала увесистый зад шелковым фиолетовым трико. (Последнее – вовсе не плод эротической фантазии автора: из ванной к себе в комнату Фрида обычно следовала в одном трико – именно такого цвета. Халат у нее, конечно, был и, разумеется, тоже шелковый, в крупных лилиях, но она его почему-то не надевала, а несла, перекинув через руку.) Нет, все это было не для перечисленных персон. Фрида работала машинисткой в кинематографическом журнале и по своему социальному положению, по кругу общения возвышалась над обитателями коммуналки, как небоскреб над хижинами. И «Красная Москва», и «шестимесячные» рыжие кудри, и крепдешин с креп-жоржетом, и фиолетовый шелк трико – все это было для того круга.

Младшая же сестра Фриды, девица на удивление тощая и бесцветная, напротив, тяготела к квартирному социуму, подтвердив это своим неожиданным замужеством. Вышла Мира-Машка за милиционера Колю, еще одну колоритную фигуру коммуналки. Впрочем, неколоритные фигуры в ней не были прописаны, а потому и не проживали.

Колоритность же Коли заключалась в том, что в свободное от службы время он напивался до потери памяти и разгуливал по квартире в милицейском исподнем, зачем-то вывалив из прорехи застиранных кальсон ничем не примечательный вяловатый член. Квартирные старухи изгоняли Колю из кухни, и он, послушно убрав в кальсоны казенную часть, уходил в свою клетушку отсыпаться. Любопытно, что он, крайне агрессивный в подпитии ко всем без исключениям обитателям коммуналки мужского пола, безропотно подчинялся женщинам, будь то суровая бабка Казанова, безответная тетя Хеся или Цеппельманова Рахилька, которая, прожив в Москве добрых двадцать лет, так и не овладела русским: как ни странно, пьяный Коля прекрасно понимал идиш. Может быть, он был наделен особым лингвистическим даром и при определенных обстоятельствах мог бы стать знаменитым на всю страну полиглотом.

Так вот, в один прекрасный день Коля вышел на кухню трезвый, в подпоясанной гимнастерке, галифе и начищенных сапогах. Его сопровождала Машка в черной юбке и светлой блузке. Они явились прямо из загса.

К браку Коли и Машки квартирная общественность отнеслась в высшей степени благосклонно: слава Богу, сирота нашла какого-никакого мужика. И сам Колян, глядишь, остепенится. И за сироткой Сережей будет мужской пригляд – а то малец совсем отбился от рук.

Фриду соседи в сиротках не числили. То ли из-за курения в местах общего пользования, то ли из-за дорогих духов и толстого зада в фиолетовом трико. Из-за ее блядства – суммировала аргументы общественности бабушка Нюра, глава целого клана не то из тринадцати, не то из семнадцати человек, размещавшегося в пятнадцатиметровой комнате, отчего численность клана трудно было с достаточной достоверностью определить.

В общем Фриду в коммуналке не жаловали. И правильно делали, потому что и впрямь оказалась она той еще стервозой.

В день исторического бракосочетания в квартире случился грандиозный скандал. Замужняя Машка робко предложила сестрице родственный обмен: ты, мол, Фридка, одна, много метров не надо, переезжай в Колину комнатку, а мы с Колей и Сережкой разместимся на нашей площади. Что тут началось! Столь завлекательный для мужчин своей легкой хрипотцой Фридин голос разносился по всей квартире, достигая даже тети Хесиного чулана. Сказать, что это была матерщина, значит ничего не сказать. Анатомические и физиологические подробности переплетались в такие причудливые узоры, что милиционер Коля замер с разинутым ртом посреди коридора. А когда очухался, молча собрал выброшенные Фридой за порог Машкины и Сережины монатки и безропотно унес их к себе, тем самым фиксируя статус кво, признавая незыблемость сложившихся в квартире границ и территориальную целостность жилья своей новой грозной родственницы.

У Фриды наступила совсем уж красивая жизнь. В ее, теперь уж единолично ее, комнате стояла мебель красного дерева – трельяж и маленький столик, какие нынче называют журнальными, а на столике патефон, тоже красный. И много-много чудесных пластинок с собачкой, слушающей голос хозяина из граммофонного раструба.

Что бы там о ней ни говорили на кухне, соседскую ребятню она не обижала, разве что била по рукам, если трогали ее «ундервуд».

По утрам, когда она собиралась на службу, можно было протиснуться в приоткрытую дверь, сесть на краешек огромного дивана, на который с потолка свисал тяжелый пушистый ковер, и, не подавая голоса, смотреть, как Фрида, еще в халате, «делает лицо» перед трельяжем. Потом она уходила за китайскую ширму с цаплями и бамбуковыми зарослями, над ширмой взлетал халат – обнажались белые плечи, и у Леньки перехватывало дыхание.

Завершив туалет, Фрида выпроваживала Леню и Сережу из комнаты, запирала ее и, покачивая бедрами, удалялась в свою редакцию. Запах «Красной Москвы» долго еще стоял в коридоре, забивая и мастику, и котлеты, и прочие коммунальные ароматы.

Если она возвращалась вечером одна, то проникновению малышни в свои покои тоже не препятствовала. Леня, Сережа и со временем примкнувшая к ним Люба из клана бабы Нюры незаметно просачивались в комнату, чтобы завороженно следить за переодеванием Фриды в домашнее и роскошным ее чаепитием – бутерброды с розовой ветчиной из Елисеевского, лучшие в Москве эклеры со Столешникова.

У Леньки семья была вполне благополучной, но и у него текли слюнки, когда Фрида выкладывала всю эту роскошь на жостовский поднос. Что уж говорить о сиротке Сереге и вечно голодной Любке. Впрочем, Фрида при всей своей стервозности жадюгой никогда не была и, заметив алчущие взгляды незваных гостей, приглашала их разделить трапезу. И Леня, помимо уже упомянутого аромата «Красной Москвы», сохранил в памяти на всю жизнь вкус елисеевских бутербродов, столешниковских пирожных, трюфелей, «мишек», засахаренной клюквы из овальных картонных коробочек, покрытого сладкой глазурью жирного печенья из «Националя», которыми угощала их пышнотелая, крупнозубая тетя Фрида.

И все же не гастрономические баловства привлекали квартирное подрастающее поколение в изысканный полумрак Фридиной комнаты. Было там нечто такое, что заставляло забыть о лакомствах, об играх и проказах, о расчерченном «классиками» дворе и шумной улице Чехова за его пределами. Оно стояло на тумбочке в красном углу Фридиной комнаты между краснодеревной горкой и торшером, укрытое вишневой бархатной накидкой с кистями.

Когда чаепитие заканчивалось, Фрида уносила на кухню поднос с грязной посудой и, вернувшись в комнату, лениво подходила к тумбочке. Убрав накидку и щелкнув выключателем, она усаживалась в кресло, перекидывала ногу на ногу и закуривала. Полы шелкового халата расходились, но Ленька не глядел на широкие белые ляжки и знаменитое фиолетовое трико, его внимание привлекало совсем иное: то, с чего Фрида только что сдернула бархатную накидку, – коричневый ящичек с прилаженным к его лицевой стороне выпуклым аквариумом.

Аквариум медленно наполнялся голубоватым светом, затем в нем появились крохотные, размером с гуппиевых мальков, фигурки. И тут же из ящичка хлынула музыка, раздались человеческие голоса – мальки словно по щучьему велению заговорили, запели:

Здравствуй, здравствуй,

юродивый Иваныч!

Встань и почествуй нас

И в пояс поклонися нам…

Колпачок-то скинь —

Колпачок тяжел…

Теперь Леня видел, что мальки они никакие не мальки, а мальчишки чуть старше его и Сережки. И на них, на мальчишках, длинные подпоясанные рубахи, а на головах одинаковые колпачки. Должно быть, у неизвестного Иваныча такой же колпачок, который мальчишки просят зачем-то скинуть.

Мальки-мальчишки слаженно пели, по-рыбьи разевая рты. В аквариум медленно вплыл еще один человечек, наверное сам Иваныч, и тоже стал разевать рот, но ребята так и не услышали его слов, потому что Фрида поднялась из кресла и выключила ящик.

– А теперь, друзья, мотайте отсюда. Я жду гостей, – сказала Фрида и вытолкала ребятню из комнаты.

Гости к ней приходили едва ли не каждый день: молодые дамы с чернобурками на плечах и солидные граждане в бостоновых костюмах. Бывали у Фриды и моложавые полковники в наглухо застегнутых кителях с золотыми негнущимися погонами, и артистического вида мужчины в шерстяных джемперах с оленями. Хотя на дверях коммуналки висела табличка – сколько раз кому из жильцов звонить (Ф. В. Гиршпун – 3 дл., 2 кор.), – Фридины гости вечно путали число длинных и коротких звонков, так что открывали обычно соседи. Пришедшие шумно шествовали по коридору мимо приоткрытых дверей, из которых выглядывали любопытные. Услышав топот и смех гостей, Фрида выходила им навстречу, на пороге комнаты целовалась с дамами и обменивалась рукопожатиями с мужчинами, принимала цветы и тяжелые свертки. Звякали бутылки, по коридору расплывались кондитерские запахи. Дверь закрывалась.

Дверь закрывалась, но не лишала соседей возможности слышать, что происходит за нею. А за нею раздавались взрывы смеха, топот ног под «Рио-Риту», манерный голос Клавдии Шульженко. За дверью пили и гуляли.

Когда Леньку загоняли в постель, за стенкой еще орал красный патефон, но гости расходились за полночь, и коммунальная ребятня видела в это время третьи сны. Взрослые же еще не ложились и каким-то непостижимым образом узнавали, кто из гостей оставался у Фриды до утра на ее необъятном диване, когда, так сказать, закончен бал, погасли свечи. Наутро Ленька тоже знал это, потому что на кухне баба Нюра непременно комментировала ночные занятия Фриды: «Всю ночь, курва, койкой скрипела, глаз из-за нее, курвы, не сомкнула, все ей, курве, кобелей мало, что ни день, у нее, у курвы, кобель новый».

В Ленькиной же семье, полуинтеллигентной, по крайней мере читающей, «кобелей» называли вслух – среди них были известные люди. Тогда эти имена ему, семи-восьмилетнему, ничего не говорили, но он знал, что в числе постоянных Фридиных гостей был академик, был народный артист из МХАТа, был поэт. И сегодня, в зрелые годы, чудится Леониду Казанову, что по коридору коммуналки в сторону Фридиной комнаты неуверенно идет высокий сутуловатый человек с длинным лошадиным лицом и горящими глазами…

А гостей во Фридиной комнате Лене довелось увидеть всего один раз.

Дело было воскресным летним днем. Как всегда, Фридины гости ввалились в квартиру веселой оравой, прошумели, прохохотали через коридор и скрылись в апартаментах хозяйки. Только на сей раз не успели накрутить патефон, напиться чаю или чего они там пили, потому что затарахтел дверной звонок, и без всяких там коротких и длинных, а одиночный, пронзительный, требовательный. Баба Нюра шустро отворила дверь. Два милиционера, отодвинув ее, прошли прямиком к Фри-диной комнате, словно бывали у нее раньше, и громко постучали. Фрида немедленно отворила, веселая, оживленная, должно быть, ждала припозднившихся гостей.

– Вы ко мне? – спросила она еще с улыбкой.

– Гражданка Гиршпун? Фрида Вениаминовна? – спросил один из милиционеров и без спросу вошел в комнату. Второй молча последовал за ним.

– Д-да… я… – неуверенно ответила Фрида, словно сомневаясь, что она и есть гражданка Гиршпун, и в глазах ее появилась тревога. – В чем дело, товарищи?

У двери уже толпились высыпавшие из своих комнат обитатели коммуналки. Не было, кажется, только Машки, а ее супруг Коля, голый по пояс, как говорят старшины, с обнаженным торсом, но в милицейских галифе, наблюдал за развитием событий издалека – от своей двери. Леньке же с Сережей и Любкой удалось протиснуться к самому месту действия.

В комнате помимо Фриды было человек семь-восемь. Развалясь на диванных подушках, дымили папиросами две алогубые молодухи в легких платьицах со вздернутыми вверх подложными плечиками. Тот, кого Ленькины родители звали академиком, на вид тридцатилетний костистый очкарик ярко выраженной семитской внешности, с вихром на неправильной формы черепе и длинной кадыкастой шеей, сидел в кресле. Он, как и хозяйка, выглядел встревоженным. Остальные мужчины почему-то сидели на полу. Как во что-то заигравшиеся мальчишки.

– Так в чем дело, товарищи? – повторила Фрида.

– Предъявите паспорт, гражданка Гиршпун, – сказал говорящий милиционер. – Проверка документов.

Фрида суетливо, совсем даже не виляя бедрами, засеменила к буфету, где, должно быть, держала паспорт, жировки и прочие жизненно важные бумаги, но ее остановил спокойный мужской голос.

– Погодите, Фридочка, не суетитесь. Товарищу лейтенанту ваш паспорт совсем не нужен, он без него легко обойдется, – сказал один из сидящих на полу, крупный блондин в белой тенниске с воротничком на «молнии». – Подойдите ко мне, лейтенант.

Говорящий милиционер уставился на блондина.

– Я что тебе сказал? Подойди ко мне! Быстро!

Лейтенант пересек комнату и остановился у вытянутых ног блондина. Тот приподнял правую ягодицу, сунул руку в задний карман брюк и извлек маленькую, в полпаспорта, красную книжицу. Не выпуская ксиву из рук, он сунул ее под нос склонившемуся лейтенанту.

– Тебе все ясно?

– Так точно, това… – лейтенант замолк на полуслове, то ли не разобрав звание блондина, то ли не смея его произнести.

– Оба свободны, – сказал блондин и, без усилий вскочив на ноги, направился к столику с патефоном, чтобы выбрать пластинку.

Милиционеры как ошпаренные вылетели из комнаты и затопали к выходу. Ленька успел заметить, что Коля поспешно нырнул в свою клетушку и плотно прикрыл за собой дверь.

Когда гости разошлись, Фрида подловила возле уборной сестрицу и отхлестала ее по щекам. Машка молча перенесла трепку и мужа на помощь не позвала. Сам же Коля на шум не вышел.

Воскресные событие обсуждались во всех комнатах коммуналки, и Ленька впервые услышал загадочное словцо «эмгэбэ».

После проверки документов к Фриде больше не совались. И вообще власти стали сторониться квартиры как зачумленной. Случались свары, кто-то с кем-то дрался, понятное дело, звали милицию, но никто не появлялся. Даже участковый не заходил. Пуще смерти боялись менты гэбуху. А Фрида совсем обнаглела – делала что хотела, запиралась в ванной на два часа, в свой черед не убирала квартиру, а если ей старухи делали замечание, посылала их на хуй. И мужиков водила чуть ли не каждый день.

В общем, для Леньки Фрида осталась самым сильным впечатлением детства. Это и понятно: семья его была обыкновенной, даже благополучной. Жили по тогдашним меркам просторно: дед, бабушка, отец с матерью и Ленька в двух комнатах по десять метров каждая. Мать учительствовала в начальных классах, с отцом жили душа в душу. Впрочем, его Ленька помнил смутно: после фронта отец работал парикмахером, от него всегда пахло «Шипром». Пацану было всего пять лет, когда за ним пришли.

За отцом пришли ранним утром. Сначала были длинные тревожные звонки в квартирную дверь, от которых Ленька и проснулся. Потом послышались громкие мужские голоса, и бесцеремонно затопал по коридору десяток чужих ног. То, что они чужие, Ленька почуял сразу – свои, соседские, шлепали по утрам в домашних тапочках или босиком.

Коротко забарабанили в дверь и сразу, без разрешения, ее распахнули. Набитые пылинками лучи утреннего солнца пронизывали комнату и высвечивали в полумраке коридора стоявших на пороге троих незнакомых мужчин в штатском.

Еще не отошедший от сна Ленька потер кулаками глаза и увидел за спинами чужих людей знакомые лица – дворничиху-татарку и ее мужа, грузчика из продмага. Увидел и сразу успокоился: тетя Рая была ворчливой, но доброй, могла пригрозить метлой, а потом одарить дворовую ребятню жареными тыквенными семечками.

Обыск Леонид Казанов помнит тоже смутно. Ему велели слезть с сундука, на котором он спал, и он стоял в одних трусиках посреди комнаты, не зная, куда себя деть. Отец отодвигал от стены диван с еще не убранным постельным бельем. Чужие вываливали из книжного шкафа на пол книги. А тетя Рая с мужем, понятые, молча сидели у двери на стульях. Потом отца увели.

Все, что от него осталось, – фронтовой снимок, шесть на девять, с отломанным уголком. На первом плане сидит мордастый мужик старшинского вида, в шинели и ушанке. Отец стоит рядом, чуть сзади, – молодой парень, тоже в ушанке и не очень ладно сидящей шинели. У парня округлое доброе лицо, аккуратные черные усики и, насколько можно разобрать на размытой пожелтевшей фотографии, мечтательный взгляд.

На обороте карандашные каракули: «На долгую Память дорогой Феничке от мужа».

«Память» почему-то с большой буквы.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.