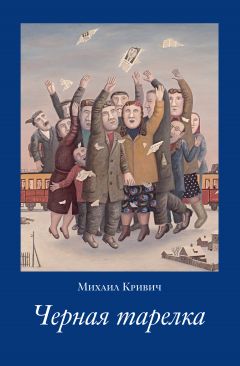

Текст книги "Черная тарелка"

Автор книги: Михаил Кривич

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)

Наконец Самарин приоткрыл дверь кабинета: заходи. Не приглашая сесть, подписал какую-то бумажку и протянул Леньке.

– Вали, парень, отсюда, чтоб больше тебя не видел. И скажи спасибо соседям. Все.

Пулей вылетел из желтого здания МУРа, пронесся по Каретному до сада «Эрмитаж», долго, с наслаждением отливал в покрытый ржавыми разводами писсуар, медленно шел домой, наслаждаясь свободой, теплом, солнцем.

Когда Ленька своим ключом открыл дверь в квартиру, на шее у него повисла Любка.

От нее он и узнал, кому обязан своим освобождением и за что должен сказать спасибо соседям. Когда она прибежала домой с дурной вестью, поднялся страшный переполох, мать и отчим были в панике. Но больше всех суетился Серега Гиршпун – как-никак самый близкий друг брата. Он до смерти перепугал родителей, когда стал выгребать из нашей комнаты коробки с пластинками. Белый как мел, руки трясутся. Потом убежал с этими коробками и не ночевал дома.

Вся квартира знала, что Леньку взяли. Дошло это и до квартирной королевы Фриды Вениаминовны. Она позвала своего зятька, милиционера Колю, – к тому времени он уже дослужился до каких-то чинов в своем отделении, кажется, как и следователь Самарин, был капитаном, – и накачала родственничка.

На следующий день после Ленькиного освобождения Фрида поманила его к себе в комнату, оглядела с ног до головы словно увидела впервые и как-то загадочно сказала: «Вот ты какой стал». В общем, все закончилось благополучно, Ленька отделался легким испугом, а эта история, можно сказать, пошла всем на пользу. Подельники в своем бизнесе стали принимать необходимые меры предосторожности, впервые, можно сказать, всерьез задумались о конспирации, а Ленька достиг окончательного успеха в личной жизни – сделал наконец решающий шаг в отношениях с Любой.

В отношениях с Любой на самом деле не все было ясно и безоблачно.

Завести девчонку в своем доме, да еще в своей квартире может только сумасшедший или по уши влюбленный, что, впрочем, одно и то же. Это аксиома для всех времен. А в те времена, когда разворачивался роман Лени Казанова и его соседки Любы, в ходу было точное, хотя и грубоватое нравоучение, чуть ли не народная пословица: не еби, где живешь, и не живи, где ебешь. И хотя сладостное действо, столь поверхностно и цинично описываемое нецензурным глаголом, наша пара еще не совершила, да, вы не поверите, но пока не совершила, неудобства от проживания в одной квартире давали себя знать.

Как хорошо проводить девушку до самой двери, как хорошо у этой двери долго прощаться – и разойтись до завтрашней встречи, и возвращаться к себе, думая о любимой, и немного отдохнуть от любви, и спокойно заняться другими делами, с ними, с любовью и Любовью, не связанными. Ленька такой возможности был лишен. Ибо, отперев дверь коммуналки, они, если час был поздний и соседи уже разошлись по комнатам, а так чаще всего и случалось, на цыпочках пробирались на кухню и там продолжали прощаться. Наконец, попрощавшись окончательно, Ленька шел к себе, а Любка к себе. Через пять минут они снова сталкивались в темном коридоре – в конце-то концов и в туалет надо сбегать, и умыться перед сном не помешает.

Ни у него, ни у нее не могло быть, как у других влюбленных, собственных маленьких тайн, своего сокровенного – того, что на английском обозначается емким словечком «прайвеси». Ленька не мог даже тайком от любимой позвонить приятелям по делам: не то чтобы Любка имела злостную привычку подслушивать – упаси Бог, не было этого! – просто телефон висел напротив ее двери, не уши же зажимать девчонке. Добавим к этому кухонные сплетни.

Роман протекал у всех на виду и обсуждался прилюдно. Поскольку вопрос о предстоящем бракосочетании считался решенным, обсуждались лишь детали. «Хорошие люди, ничего не скажешь, хорошие, – говорила баба Нюра, оценивая свою будущую родню, – и парень хороший, работящий, не жмот, за свет там платить, за газ, никогда не жидится, за копейку, как некоторые, не удавится. – Старушка одобрительно кивала головой, но в конце положительной в целом характеристики Леньки и его семейства, как и полагалось в объективках, добавляла для сбалансированности ложку, нет, скорее чайную ложечку дегтя: – Что говорить, люди-то хорошие, вот только авреи, ох эти авреи…» Мира-Машка – напомним тем, кто запамятовал, сестра Фриды и жена милиционера Коли – по понятным причинам против «авреев» ничего иметь не могла, однако видела другую опасность, угрожавшую будущей семье: «Наплачется с ним твоя Любка. Этот Леньчик из молодых да ранних. Сама знаешь, сколько он шлюх в чулан переводил, все мужики такие, кобель он и есть кобель и кобелем останется».

В нашем повествовании вновь всплыло важное слово – чулан. Тот самый чулан, в который некогда вселилась, приехав из Палестины, безответная, даром что владевшая языками народов мира, тетя Хеся, и в котором незадолго до описываемых событий она тихо скончалась, предварительно помотавшись по районным и градским больницам. При ее жизни темный, без окон, чулан числился жилым помещением, после ее смерти мог стать предметом распрей среди соседей. Впрочем, распри не случилось, поскольку бесспорным претендентом на улучшением жилищных условий был клан бабы Нюры, однако и ему чулан не достался: при первом же обследовании он был переведен в нежилой фонд, и Любкина семья не получила долгожданного ордера – нельзя же обрекать людей на жизнь в вечном мраке. О людях у нас умели заботиться, что было, то было.

Бесхозный чулан получил статус подсобного помещения общего пользования, туда сгребли ненужный хлам, на стенах развесили корыта и велосипеды, но обжитость и уют последнего пристанища политэмигрантки сохранились. Осталась тахта, покрытая клетчатым пледом, осталась тумбочка с зеленой лампой, остались книги и словари. В общем, там было совсем недурно расписать пульку или распить бутылочку «Салхино», что Ленька, Сережка и их приятели с удовольствием делали. Несколько раз, Машка-Мира не соврала, Ленька крадучись проводил в чулан девчонок и, запершись на крючок, славно их трахал. Приходилось только следить, чтобы партнерша в известный момент не заорала на весь дом, да вывести ее из квартиры, пока соседи не встанут. Впрочем, как мы уже знаем, все эти меры предосторожности оказались тщетны. Не бывает в коммуналке ничего тайного, что не стало бы явным. Тем более что среди Ленькиных девчонок попались две сильно орущие в любви.

Понятное дело, что с первых дней своего романа Леня и Люба стали обживать это не худшее для любовных свиданий место. Никто не поверит, если сказать, что они, оставшись двоем в уютном гнездышке, мирно пили чай со столешниковскими пирожными и легкое винцо да листали оставшегося от старушки-переводчицы Вебстера, хотя все это тоже было – именно в чулане, роясь в словарях, Ленька открыл в себе склонность и способности к иностранным языкам. Разумеется, большую часть времени они самозабвенно целовались, и Ленька не был бы Ленькой, когда бы вовсю не давал волю рукам. Девчонка же не чинила им особых препятствий – только нежно мямлила привычное «не надо, ой не надо, пожалуйста, Ленечка, не надо». А упорный Ленечка твердо стоял на своем – надо! – и расстегивал пуговки, и тянул вниз слабые, податливые резинки. Однако, когда все уже было расстегнуто, стянуто, брошено на пол, когда, казалось, все препятствия перед главной целью были сметены, робкая Любка превращалась в плененную врагом бесстрашную партизанку: ни-за-что! Она вся каменела, и у хорошо накачаного парня не хватало сил разжать мускулистые ножки гимнастки-разрядницы.

Так повторялось каждый вечер, и всякий раз Любка увиливала от ответа на естественное Ленькино «почему?». Не сегодня. В другой раз. Почему? Не знаю, не могу. И зарывалась мордочкой в его волосатую грудь. А он, неудовлетворенный, но все равно счастливый, гладил ее всю – запретных мест не было. Был только один запрет, и Любка сняла его вместе с платьицем и бельишком в тот же самый день, когда Ленька вернулся с Петровки.

Запершись в чулане, они сидели рядышком на тети Хесиной тахте, и Ленька полушутя-полусерьезно гнал Любке старое-престарое: вот замели бы меня, вот дали бы срок, вот сгинул бы в лагере, так тебя и не трахнувши. А она в ответ на это молча скинула с себя все и легла перед ним: на, бери! Даже лампу не погасила. Это он ее погасил, прежде чем самому раздеться.

Все получилось просто и хорошо. Почти не больно. Они лежали обнявшись, и совсем ни о чем не думалось. А в окошке над чуланной дверью тем временем зашевелилась какая-то тень.

Мы не погрешили против истины, описывая чулан как темное, без окон, лишенное дневного света помещение. Почти не погрешили, ибо одно окошко все-таки было – оно выходило на кухню. Когда на кухне горел свет, его слабые отблики падали на противоположную стену чулана. Сейчас, на рассвете, окошко едва светилось в темноте словно угасающий экран телевизора. И вот на этом экране мелькнула темная тень.

Оба они увидели тень одновременно. Люба испуганно ойкнула, а Ленька вскочил с тахты, сбросил крючок и резко распахнул дверь. Что-то с грохотом посыпалось, и Ленька, вглядевшись, обнаружил на дощатом полу поваленную табуретку и распластанное человеческое тело. Он успел подхватить с ближайшего кухонного стола нож и только после этого узнал в лежащем на полу человеке своего соседа, приятеля и компаньона Сережку Гиршпуна.

– Ты чего, ты чего?.. – растерянно бормотал Рыжий, приподымаясь с пола и потирая ушибленную голову. Его растерянность можно было понять: голый Ленька с длинным кухонным ножом в руке и впрямь мог вызвать ужас у кого угодно.

– Я – чего? Ты-то что здесь делаешь? – Ленька пришел в себя первым и успел оценить ситуацию. – Бесплатное кино смотрел, сучонок? Что – много высмотрел?

Сережка был уже на ногах и, кажется, тоже успел очухаться.

– А тебе жалко? Все равно ничего не видно, – равнодушно сказал он.

И тут Ленька не выдержал и бросился на Рыжего с ножом. Тот вылетел из кухни и помчался к своей комнате. Вдоль коридора стали распахиваться двери.

Скандал, разразившийся после первой брачной ночи, привел к тому, что парочка лишилась своего прибежища и осталась бесприютной. Так что волей-неволей пришлось отправиться в путешествие.

Помогла типография «Известий», где Ленька, сделав за несколько месяцев головокружительную карьеру, стал заместителем секретаря цеховой комсомольской организации. На нового комсомольского вожака повесили соцкультбыт, а он, вожак, выбрал из этой, бесспорно важной для воспитания молодежи, сферы именно то, что больше всего тогда влекло его самого – экскурсии по стране, путешествия.

Странное творилось с Ленькой осенью шестьдесят второго. В толчее метро он вдруг напрочь утрачивал восприятие реальности и оказывался на Бродвее, или на Монмартре, или на виа Насьонале. Он брел по ночной Таганке, из неисправных водопроводных вентилей по тротуару текли струйки воды, пахло сероводородом, из подворотен тянуло кошками и мочой, редкие фонари высвечивали бычки, мусор, желтые осенние листья, а перед глазами мелькали рекламные всполохи, силуэты средневековых соборов, водовороты площадей, ярко освещенные витрины. Он никогда не видел всего этого, разве что-то отлеглось в голове из кино, только странные видения были реальнее окружавшего Леньку мира – двора на Воротниковском, типографии, киношек, в которых они с Любкой целовались-обжимались. Даже шмотки, которыми он фарцевал, которые всегда оставались для него обладающим номинальной стоимость товаром и только, теперь то и дело уводили его из реальности: жвачка и сигареты – в Америку, колготы – в Италию, косметика – во Францию. В своих фантастических путешествиях Ленька уже не был глухонемым странником, он улавливал обрывки фраз и сам заговаривал с прохожими – впрочем, это было неудивительно: через его руки прошла тьма пластинок, одних битлов он продал несколько тысяч штук.

Если бы о Ленькиных грезах наяву узнали в комсомольской организации цеха, дело наверняка получило бы политическую окраску: парень, мол, отравлен западной идеологией, комсомолу чужд, у него одно на уме – рвануть за бугор. Не было этого. Ни о каком забугорье Ленька и не мечтал – с тем же успехом можно было мечтать о крыльях или путешествиях во времени. Он работал на двух своих вполне реальных работах, любил свою вполне реальную – достаточно провести рукой что сзади, что спереди – Любку и грезил. А возвращаясь из грез, ни о какой Америке и не помышлял. Зато махнуть задешево в Киев или Минск было делом вполне реальным.

Такую возможность щедро предоставлял типографский профсоюз: плати смешные деньги, пятерку – пара бутылок винца с легкой закуской – и кати на экскурсию хоть во Львов, хоть в Вильнюс, львиная доля расходов из бездонной профсоюзной кассы. И Ленька в своем печатном цехе был организатором таких поездок – считалось, что на выходные, хотя удавалось, если не выпадала смена, прихватить еще половину пятницы и понедельник.

Гуляли не по Елисейским Полям, не по Пятой авеню, а по Крещатику, как говорится, на бесптичье и жопа соловей, но это так, к слову, по Крещатику прогуляться тоже было совсем недурно, тем более что наш Киев, если разобраться, не намного моложе ихнего Парижа, не говоря уже про Нью-Йорк, и от Софийского собора дух захватывает, должно быть, никак не меньше, чем от собора Парижской Богоматери. А главное – рядом Любка, и вечером они придут в приличную гостиницу, где у него с Мишкой Мухортовым номер на двоих, а у Любки такой же номер с Мишкиной подружкой, и они махнутся койками, и останутся вдвоем, никаких соседей, и до самого рассвета будут любить друг друга всеми мыслимыми и немыслимыми способами – после первого раза, в чулане, Любка быстро вошла во вкус, а фантазия у нее что надо. Это она, затейница, придумала завести карту, на которой красными флажками отмечала места, где они вместе побывали и всласть потрахались.

Осенью-зимой к отмеченным такими флажками городам добавились Рига и Таллинн, потом, разумеется, и Питер, а весною Ленька устроил экзотическую поездку в Ашхабад. В Москве еще местами лежал снег, а там уже все цвело, и Любка ходила в летнем платьице. Им было хорошо в этом неинтересном, только отстраиваемом после жуткого землетрясения сорок восьмого года пыльном городе. Нет особых достопримечательностей – и не надо, немного погуляли по проспекту и – в номер, в койку, к любимому, никогда им с Любкой не приедающемуся занятию.

И все-таки одна достопримечательность в Ашхабаде для них нашлась – базар, настоящий восточный базар, где провели целый день. Ели плов руками, покупали, отчаянно торгуясь из-за копеек – так интереснее – лепешки и зелень, дурачились, примеряя халаты и тюбетейки, прицениваясь к выставленным на продажу заносчивым осликам. И случайно, на самом краю базара, наткнулись на серебро, целый серебряный ряд.

Ряд был небольшой. Десяток темных старух в пыльных халатах и платках сидели прямо на земле, расстелив перед собой куски мешковины, на которых были навалены мелкие металлические предметы. Леня и Люба, взявшись за руки, медленно шли мимо старух, без особого интереса поглядывая на непонятого происхождения и назначения железки. И вдруг Любка резко остановилась: что-то сверкнуло у нее под ногами. Она нагнулась к груде хлама и протянула Леньке сокровище – широкий трехярусный браслет, тяжелый, потеневший от времени, украшенный огромными розовыми камнями.

Взвесив браслет в руке, Ленька сразу понял, что это серебро. И все же спросил у туркменской бабки: железный? Та сначала не поняла вопроса, а поняв, сильно обиделась. Серебро – сам не видишь? Сколько, бабушка, просишь? Старуха, на Леньку не глядя, выставила две растопыренные пятерни – дэсат. Сама носи! Больше рубля не дам – Ленька выставил один палец.

К консенсусу, как нынче говорят, пришли на половине дистанции между продавцом и покупателем. Бабка завернула пятерку в тряпицу, которую тут же сунула под халат, а Любка, нанизав браслет на запястье, стала любоваться обновой. Ленька же как человек деловой принялся рыться в остальном старухином товаре.

Да, это сплошь было серебро. Старое, темное, явно не высшей пробы, но настоящее серебро. По большей части лом – бесформенные обломки, трубочки, куски проволоки. Но попадались и целые вещицы: браслеты, какие-то дудочки и бубенчики, разных размеров ромбы, цветочки и сердечки с сердоликами, наконец совершенно непонятного назначения предметы – покрытые орнаментом овальные и прямоугольные щиты, инкрустированные серебром сумки сыромятной кожи, что-то вроде верхушек для новогодних елок.

Леньку охватил охотничний зуд. Коммерческое чутье подсказывало, что все эти странные серебряные вещицы – первосортный товар, который просто не может не принести хорошей прибыли. И было еще нечто такое, чего он никогда не испытывал даже в предчувствии самой выгодной сделки. Ему хотелось скупить все, что было вывалено на продажу темными молчаливыми старухами. И он с азартом принялся торговаться.

В Ашхабад они приехали налегке – зубные щетки да по смене белья. Возвращались в Москву, сгибаясь под тяжестью набитых серебром сумок.

Килограммов двадцать серебра Ленька купил, что называется, вслепую, и только в Москве вместе с партнерами по бизнесу стал разбираться в неожиданной для них покупке. Перво-наперво выяснили происхождение старинного туркменского серебра: все эти цацки оказались частями традиционного свадебного наряда, который уходит корнями к костюму женщины-воительницы, амазонки. Во-вторых, что для компаньонов было куда важнее всех исторических и этнографических подробностей, товар оказался прибыльнее колготок и японских зонтиков, он ушел со свистом.

И еще один, можно сказать – побочный, результат поездки в Ашхабад: Люба приехала домой слегка беременная.

Ленька отнесся к неожиданности спокойно, по-деловому: тоже мне проблема! есть тут один хороший доктор. Любка неделю подумала и решила рожать, хочет того Ленька или не хочет.

В августе расписались во дворце бракосочетаний на улице Грибоедова. Как водится, молодых сфотографировали.

Невеста в свадебном платьице до колен – белом, хотя какая уж там невинность, явственно проступает живот, – из-за пышной фаты и высоких туфель смотрится чуть-чуть повыше жениха. Вид у нее серьезный и сосредоточенный. Ленька, в безупречном черном костюме, стоит немного расставив ноги, всем видом своим давая понять, что ничего особенного не происходит: женился ну и женился, большие дела. Второстепенные персонажи тоже в кадре: коренастый, почти квадратный, Сережка Гиршпун стоит рядом с женихом, легкая, пожалуй, слегка злорадная улыбка на устах; Валерий Хомутов, Седой, чуть поодаль, вид у него почему-то растерянный. Третьестепенные персонажи: Мишка Мухортов, подружка Тася, еще какие-то юнцы и девицы.

Поженились, что документально подтверждено фотографией. Через шесть месяцев родилась Маргаритка.

2005–2006

Черная тарелка

Рассказ

Долго-долго, чертову кучу лет и десятилетий я пытаюсь отыскать самую первую страничку в распухшем до предела, неряшливом альбоме своих воспоминаний.

Черно-белая кошачья морда крупно. Кошкины усы. Щекотно.

Остывающий на подоконнике ковшик с киселем. Я его перевернул, ошпарил руку. Мама, наверно, мама, я ее на этой страничке не вижу, смазывает обожженное место маслом. Больно.

Кто-то, наверно, папа, но я его тоже пока не вижу, подкидывает меня и ловит. Лепнина на потолке то приближается, то удаляется. Смешно и страшно.

И еще одна картинка, ясная и четкая, должно быть, из-за своей статичности. Я лежу на своем сундучке за платяным шкафом и вижу на стене прямо над своей головой большую черную тарелку. От нее исходит непонятная угроза.

Мусоля первые странички своей памяти, испытываю некоторые сомнения – на месте ли эта черная, цвета сажи, тарелка. Я много раз нахожу ее и потом, в тех местах альбома, где картинки достаточно точно привязаны ко времени, где я старше и уже знаю, что из нее, из тарелки, звучат, например, песни советских композиторов – «…утро красит нежным цветом стены древнего Кремля…», «…как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад…» – и когда надо, раздается голос, которому нельзя не верить. И все равно она смутно мне угрожает, хотя и не понятно, чего можно ждать дурного от смуглянки-молдаванки, собирающей урожай у себя в саду, или от уверенного в себе и во мне диктора, от которого, впрочем, я в детстве и юности наслышался всякого.

Так, может, черная тарелка не на месте, может, из-за подлой аберрации памяти она обманом закралась на начальные странички альбома, а мне просто кажется, что эта картинка и есть одно из первых воспоминаний моего раннего детства. Не знаю. Но уж больно часто она всплывает вместе с первой в моей жизни кошкой, первой болью, первым полетом. Но раз есть сомнения, оставим черную тарелку под вопросом, хотя она точно висела у меня над головой во времена первых детских воспоминаний и осталась висеть все военное время, а потом еще годы после войны – вплоть до той поры, когда я вылезу из-за шкафа во взрослую жизнь.

А вот следующая страничка альбома бесспорно на месте, потому что я вижу ее ясно и она точно привязана к моему тогдашнему возрасту, словно кто-то разборчивым почерком поставил даты на нескольких, как в слайд-шоу, сменяющих одна другую фотографиях.

Осень сорок первого. Вечер. Я сижу на плечах дяди Семы, крепко обхватив его голову, чтобы не сверзиться, а он с двумя чемоданами в руках быстро шагает в густой толпе, стремясь не отстать от навьюченных узлами и котомками женщин. Вижу только их спины, но знаю, что это мама, бабушка, Соня и Зина, что мы уезжаем, а дядя Сема остается, что надо спешить, а то мест для нас не хватит.

На темном небе скрещиваются и расходятся широкие полосы света, выхватывая пухлые черные туши. Я еще не знаю, что это аэростаты, но они почему-то пугают меня, и я цепляюсь за волосы дяди Семы. Он не протестует, только прибавляет шаг, а когда внезапно раздается воющий звук, от которого закладывает уши, переходит на неуклюжий бег. Тряско и страшно.

Потом мы месяц трясемся в теплушке – это слово часто повторяют взрослые, я его знаю. Собственно, больше стоим, чем трясемся. Когда состав останавливается, открывают большие двери, и в сумеречное пространство, где я обитаю, проникает свет. Пространство битком набито расположившимися на деревянных нарах и прямо на полу женщинами, стариками и детьми. Вместе со светом в душную, смрадную теплушку врывается свежий воздух, который хочется хлебать большими глотками. Все женщины, мама тоже, хватают ведра и бидоны, спрыгивают на землю, куда-то бегут. Возвращаются с полными ведрами.

Все жадно пьют сырую воду, а мне не позволяют. Кипятят на примусе, остужают, только после этого дают напиться мне и бабушке. Наверное, выходы за водой случаются не часто: поезд хоть и стоит подолгу, но трогается внезапно, лязгнет сцепка – и поехал, ищи-свищи. Помню бегущих за ускоряющимся вагоном что-то отчаянно кричащих, расплескивающих воду из ведер растрепанных женщин. Помню постоянную мучительную жажду. И мальчика Костю, который канючит: «Пить… дайте попить… хоть глоточек… ну дайте хоть керосина…»

(Черт-те что! Забываю имена и лица тех, с кем вчера знакомился. А пятилетний Костик, чумазый, взлохмаченный, тощий, стоит перед глазами спустя семь десятков лет. И противный его голос слышу. Это к вопросу о памяти. В ее альбоме мгновенные снимки начинают быстро сменять друг друга, действительно получается нечто вроде слайд-шоу. А дальше, по приезде в Томск, уже пошли видеоролики, порой еще не цветные, черно-белые, но ясные и четкие, как ленты военной кинохроники, которые я впервые увидел, когда летом сорок четвертого мы из эвакуации вернулись в Москву.)

Ролик с приездом в Томск у меня не сохранился. Наверное, это событие я просто проспал, иначе наверняка бы запомнил ночную поездку в телеге (а может, и в санях – когда мы приехали, кажется, уже лежал снег). Да и первую в своей жизни лошадь разве забудешь?

Зато четко вижу узкую деревянную лестницу на второй этаж, она угрожающе скрипит, когда по ней грузно, одышливо, с долгими остановками подымается бабушка. Я же взлетаю одним махом, лестница не успевает отозваться на мои шажки, и я уже в комнате с таким же скрипучим, как лестница, полом. Две лежанки. Большая, у окна, бабушкина, вторая, поменьше, моя с мамой. Двоюродная сестрица Соня спит на сундуке, а Зина, «без которой мы не знаю что бы делали», – на печи. И еще осталось место для стола, за которым мы едим, мама вечерами пишет письма отцу, Соня чертит свои эпюры, а Зина стряпает. Перед сном стол тщательно убирают, оставляя бабушкины лекарства и ковшик с водой. Зимой, если я просыпаюсь и прошу напиться, в нем лед, и мама растапливает его на керосинке.

И завершение интерьера, его главенствующая деталь, его доминанта – черная тарелка, которая угрожающе нависает над нашей общей с мамой лежанкой. Этот неподвижный предмет меня пугает, я вздрагиваю от жесткого мужского голоса, который бесстрастно произносит заклятие: «От Советского Информбюро!» Бабушка каменеет, Зина всплескивает руками, Соня отрывается от своего чертежа, по маминым щекам текут слезы. Я ненавижу эту тарелку, потому что исходящий из нее голос заставляет маму плакать. Прижимаюсь к маме и во весь голос реву.

Пройдет время, и я научусь различать настроения в голосе тарелки, стану понимать, когда она говорит о плохом, а когда о хорошем, отчего мама плачет, отчего смеется, и первым истошно закричу: «Зиша! Полтава!» – это когда тарелка скажет, что наши вошли в город, где родилась Зина. А она во дворе услышит мой вопль и прибежит ко мне, и будет меня тискать, причитая: «Дожили, дожили…»

Но все это будет нескоро. А пока тарелка говорит только о плохом, и мама плачет, и бабушка капает в рюмку остро пахнущее лекарство. Я уже знаю, что оно зовется валерианкой и нужно бабушке, когда случается плохое.

Но иногда случается и хорошее. Зина, впустив в комнату морозное облако, приносит с рынка белые ледышки-тарелки, растапливает их на примусе, и получается молоко. Я жадно пью его из большой бабушкиной чашки.

Мы с Зиной бодро топаем по проспекту. Солнце в сорокаградусный мороз не греет, но мы в валенках и закутаны до бровей шерстяными шалями. Идем в рабочую столовку на другой конец города. Я голоден и горд. Голоден, потому что, как говорит бабушка, расту. Горд – потому что сын командира Красной армии. Так написано в бумажке, которую дали маме в Комитете по делам искусств. Она там работает машинисткой, чем я тоже горжусь. Зина держит меня за руку, и я через две варежки – свою и ее – ощущаю эту бумажку, по которой меня накормят сытным красноармейским обедом.

Всю жизнь, стоит всерьез проголодаться, меня посещают гастрономические галлюцинации, или миражи – не знаю, что правильно. Я вижу плов, которым обжигался на берегу прудика-хауса возле какого-то медресе. Прилетел поздно вечером, добрался до Бухары за полночь. Жрать хочется безумно, но – времена советские – все до утра закрыто. И как в восточной сказке, у этого самого прудика под неправдоподобными звездами обнаруживается одноглазый старик в халате, и рядом с ним казан, источающий пряный аромат узбекского варева. За полтинник (да, за пятьдесят копеек!) волшебник бросает в мятую алюминиевую миску гору рассыпчатого плова. Он протягивает мне ложку, тоже алюминиевую, но я уже хватаю рис голодными пальцами и жадно запихиваю в рот. И сейчас, когда вколачиваю эти строки, тот бухарский плов тает у меня во рту.

Заглядывают ко мне по сию пору и другие гастрономические галлюцинации-миражи, порожденные запомнившимися трапезами – шашлычные, пельменные, котлетные, селедочные с картошкой, даже (правда, крайне редко) икорные. Но главной и первой среди них, самой частой гостьей моего голодного воображения остается Томск военных лет, рабочая столовка и большая тарелка горячей пшенной каши, в центре которой тает солнышко настоящего сливочного масла.

Весной морозы забылись, окна распахнулись в черемуху, щедрее отоваривались карточки – мамина служащая, остальные наши иждивенческие. Жить стали сытнее, жизнь стала веселее, и я порой капризничал, отказывался идти в столовку, но меня заставляли.

Жалко было терять три часа на поход за пшенной кашей, когда во дворе пацаны постарше щедро делились со мной печеной картошкой, прошлогодними кедровыми орешками, а главное, смолой-жвачкой. Пожуешь – рот наполнится сытным вкусом чего-то копченого и густой слюной, сплюнешь – голода как не бывало. А как есть не хочется, сразу хочется жить. Бить битой по коротенькому заостренному с обоих концов деревянному огрызку – чтобы он взвился вверх. Тут не зевай, лупи по нему, пусть летит куда подальше, куда другие пацаны не добивают. Увы, в этой игре, название которой напрочь вылетело из головы (чижик, что ли?), я, самый младший в ватаге, тогда в силу возраста не преуспел, как и в других дворовых играх. Зато первым выбегал в переулок, куда огрызок нередко улетал со двора. И в радостном изумлении погружал свои босые ноги в теплую невесомую пыль выше щиколоток. Вздымая ее, кутаясь в белое пыльное облачко, можно за несколько минут добежать вместе с дворовыми пацанами до речки Ушайки и зашлепать по ее текущей в Томь прохладной воде. Можно, конечно, да кто разрешит?

Не разрешит Зина, зорко смотрящая за мной из окошка и не позволяющая отлучиться даже со двора. Очень редко удавалось ее уговорить отпустить меня с пацанами на Ушайку, но только в ее сопровождении и под ее присмотром. А это, согласитесь, совсем не то, что отправиться на речку в чисто мальчишеской компании. Как бы то ни было, в моей личной коллекции водоемов, в которые довелось за жизнь окунуться, Ушайка тоже есть, и этот экземпляр мне дорог ничуть не меньше великих океанов, где в разные годы довелось омыть свои варикозные ноги.

Когда Зина откажется сопровождать тебя на речку, сопли распускать не стоит, достаточно немного похныкать и найти себе другое увлекательное занятие. Можно устроиться на подоконнике и подолгу глазеть на происходящее во дворе.

Вот прямо подо мной за сарайчиком пристроились по малой нужде две соседские тетки – развешивали белье и поленились сходить на другой конец двора в дощатую будку. Тетки, сделав свое дело, ушли, а их место тут же заняли две девчонки. Оказывается, это место под нашим окошком давно облюбовали не только жительницы двора, но и прохожие бабы. И порой перед моим взором выстраивалась целая шеренга разнокалиберных белых задов. Лишь десятилетия спустя я с удивлением узнал, что невольно, не ведая, что творю, предавался некрасивому извращению с красивым названием вуайеризм. Меня оправдывает возраст и невинность: смотреть на зады скоро надоедало, и я переключал свое внимание на дворовых собак и кошек, чье поведение было куда менее предсказуемым, а оттого более интересным, чем статичные позы голозадых теток и девчонок.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.