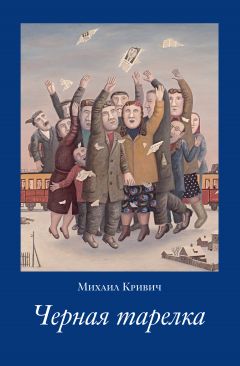

Текст книги "Черная тарелка"

Автор книги: Михаил Кривич

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)

* * *

Если по моим запискам надумают снимать телесериал, или полнометражное кино, или и то и другое… Впрочем, почему «если»? Много ли у киношников таких реалистичных, востребованных нашим зрителем сюжетов?

А тут бери – не хочу, да не просто кое-как набросанная сюжетная схема, а, можно сказать, готовый, хорошо проработанный синопсис. А вы говорите «если»…

Так вот, когда по моим запискам станут снимать кино, следующую сцену, безусловно центральную, сценарист и режиссер наверняка растянут на несколько минут. Будет грохот выстрелов и падающих тел, смертельные поединки с приемами карате, кунг-фу, киоку-шинкай, айкидо, тэквондо, ушу и прочих восточных единоборств, названия которых я даже не знаю, будут крупные планы с искаженными яростью, ужасом, предсмертной тоской лицами. Много чего будет. И будет зритель тащиться от всего этого.

Дорогой зритель! Тащись себе на здоровье, но не забывай, что главное из всех искусств живет по своим законам, которые не всегда совпадают с законами повседневной человеческой жизни. Боестолкновение в переходе между центральным и западным секторами Крытского крытого рынка длилось не более тридцати секунд.

…Едва Ариадна успела прикрыться пакетом от удара Мишки Тесеева, едва отзвучал ее крик о помощи, как Миня уже ворвался в переход, увидел сестру и бросился ей на помощь. В два прыжка он оказался возле Ариадны и одной рукой отбросил парня. Подхватив девушку, он бережно поставил ее у стены, резко развернулся и оказался лицом к лицу с Мишкой, которого тотчас узнал. А вот узнать в эту минуту хоть Миню, хоть контролера Давида Минотряна, кроме родных и Ленки, не смог бы никто. Непременная на людях арафатка сползла с подбородка на грудь – на несчастного Мишку налитыми кровью глазами смотрел бык! И хотя Тесеев-младший, при всех своих уже известных читателю очевидных недостатках, был парнем не робким, ужас охватил его. Он отпрянул от чудовища и, путаясь в мотках шерсти, бросился бежать. Через несколько секунд, гоня перед собой, как футбольный мяч, прицепившийся к ногам клубок жемчужной альпаки, он вылетел на улицу и стремглав помчался подальше от населенного чудовищами проклятого лабиринта.

А где же пятерка Эгеевых мытарей? Да вот они! Миня обернулся на звук цокающих стальными подковками чоповских башмаков, увидел направленные на него стволы и вошел в ближний бой, где пуля-дура вряд ли найдет себе цель. Кто-то из парней в камуфляже успел нажать на спусковой крючок, грохнули выстрелы, визгнули рикошеты, но один из чоповцев уже валялся на полу в полной отключке, другой был отброшен к стене и медленно сползал по ней на пол, третий успел увернуться, и Миня со всего размаха врезался лбом в бетон, понеся первую и, как оказалось, единственную потерю – половину своего великолепного рога, который так любила ласкать Леночка. Еще двое мытарей благоразумно покинули поле боя раньше.

– Валим отсюда, – шепнула Мине очухавшаяся первой Ариадна, схватила его за руку и, забыв про шерсть, потащила его прочь из перехода.

Контролера Давида Минотряна больше никто на рынке не видел. Он бесследно исчез, даже не пришел за расчетом.

* * *

К сожалению, есть еще авторы, которые, добравшись в своих занудных повествованиях до концовки, поставив последнюю точку, изложив собственные скудные мысли, считают свою литературную миссию выполненной и бросают героев на произвол судьбы. Лично мне такой, с позволения сказать, литературный метод чужд и судьба героев, с которыми успел породниться, далеко не безразлична. Поэтому я еще какое-то время старался не упускать их из виду, да и сейчас время от времени навожу о них справки. Итак, вот что мне о них известно.

Лаборантка Лена исчезла из лаборатории и из города в один день с Миней.

Минос Европович и Пасифая, которые узнали о случившемся со слов Ариадны, страшно переживали за судьбу Мини и немного успокоились, когда через неделю получили от него первую весточку.

Губернатор все-таки сдержал свое слово: глава крытской администрации пошел на повышение и переехал в область, а Пасифая осталась в Крытске, работает на станции искусственного осеменения. Супруги видятся по выходным, когда Минос Европович приезжает домой на служебном джипе с мигалкой.

Ариадна и Федра удачно вышли замуж, но детей пока не завели: первая учится в Гнесинке, вторая еще выступает на гимнастическом помосте. Какие уж тут дети.

Эгей Тесеев по-прежнему собирает бабло на рынке и исправно выплачивает долю учредителям зарегистрированной на Крите компании Hermes Ltd. Стороны друг другом довольны.

Мишка схлопотал три года за хранение наркотических средств и снова пошел на зону. Злые языки говорят, что руку к этому приложил сам его папаша, изрядно уставший от эскапад беспутного сына.

В музейном комплексе Knossis Palace, что в Ираклионе на Крите, экскурсантов с недавнего времени встречает натуральный минотавр. Все понимают, что это всего-навсего ряженый служитель музея, но от вида мелькающего среди развалин лабиринта огромного мужика с бычьей головой становится жутковато. Его фото можно найти в любой сувенирной лавке.

Вечерами на улицах Ираклиона можно встретить красивую пару. Она хорошенькая блондинка, он атлетически сложенный мужчина в бейсболке и с повязкой на лице. Город не велик, и многие знают, что повязка скрывает страшные следы от ожогов, полученных в какой-то горячей точке, каких нынче немало на нашей беспокойной планете. Совсем недавно пара стала прогуливаться с двуспальной коляской.

Осенью, когда на Крите спадает жара, дед Минос и бабка Пасифая берут отпуска и отправляются в Ираклион потетешкать близняшек Миню и Пасю.

А уж кто совсем не изменился, так это красавец Toro Blanko, или по-нашему Белый. Он не только исправно кроет телок, но еще поставляет драгоценное семя для станции, где работает Пасифая. Потомство дает элитное, без брака: упитанные бычки и телки – украшение сельхозвыставок далеко за пределами Крытска и даже области. Описанный в журнале Annals of Stock-Breeding случай появления на свет загадочного существа Minotaurus так и остался единичным. Впрочем, такое, наверное, и впрямь случается раз в несколько тысяч лет.

2005–2007

Высокая миссия такса Тимофея

Повесть

Тоненький солнечный лучик отыскал прореху в плотных льняных шторах, пересек, разгоняя пылинки, темную комнату, где спал на своем месте Тимофей, и легонько щелкнул его по черному пупырчатому носу. Тимофей нехотя открыл глаза и, лежа еще, как спал, на боку, огляделся спросонья. Нос снова напоролся на острый теплый лучик, отчего стало нестерпимо весело и щекотно; пес громко чихнул, стукнулся головой о пол и окончательно проснулся.

Хотя Тимофей был истинное дитя любви, проще говоря, происходил, как и его братья и сестры по помету, от внеплановой вязки, и потому у клубных снобов его породная чистота могла не без оснований вызывать крепкие сомнения, по духу он был стопроцентным таксом – чутким, решительным, быстрым в движениях и поступках. Только что ему снились упоительные сцены норной охоты, о которой он знал по рассказам своей матери Ромашки, и теперь, всего несколько секунд спустя, бодрствующий, напряженный от усов до кончика хвоста, уже не с сухой и пупырчатой, а мокрой, лакированной, словно смазанной маслом мочкой носа, он лежит в позе боевой готовности на тюфячке, будто поджидая у норы барсука.

Широкая грудь покоится на коротких мускулистых лапах, голова приподнята, большие карие глаза всматриваются в темноту. Он неподвижен, и только хвост, чуть вздрагивая, отсчитывает, как метроном, секунды ожидания. Почти целый год, что Тимофей живет на белом свете, он ждал этого дня, этого часа. Ждал условного сигнала, после которого для него должна наступить новая жизнь – жизнь несущего особую миссию пса-избранника. Пусть пока похрапывает за стеной безобидный недотепа хозяин, пусть пока мирно сопит рядом с ним вечно докучающая Тимофею своими дурацкими ласками хозяйка. Тимофей подождет.

Он ждал год. Что значат для него оставшиеся до начала минуты! Хотя, конечно, нестерпимо хочется отсчитывать секунды, как делают это космонавты: десять, девять, восемь… И потому беззвучно постукивает по тюфячку хвост-метроном.

* * *

О своем назначении Тимофей узнал не сразу, да и сама Ромашка, или, как записано в ее родословной, Ромуальда фон Липпенштадт, не ведала до поры до времени, какая судьба уготована ее третьему сыну, ничем, право же, не выделявшемуся среди однопометников, а в чем-то даже им уступавшему. Тимур, скажем, был крупнее и сильнее Тимофея, Тантал подвижнее, хитрее, пронырливее, к тому же обнаруживал задатки незаурядного нюха. По тому, как они и их сестры прокладывали себе дорогу к материнским сосцам, даже по лужицам, которые они оставляли на полу, Ромашка представляла себе их будущее, судьбу взрослых кобелей и сук в донельзя запутанном человечье-собачьем мире.

Тимуру быть дворовым бойцом, грозой окрестных шавок всех мастей, судьей собачьих склок и споров, впрочем судьей справедливым, хоть и строгим. Тантал станет прекрасным, беспощадным к врагу норником, таким среди охотников цены нет, и к полутора годам вся морда его покроется шрамами, приобретенными в подземных сражениях с лисами и барсуками. А Тильда, увы (впрочем, почему «увы»?), будет диванной собачкой, ласковой, капризной, привередливой: того она не ест, от этого брезгливо отворачивается, скушай, деточка, кусочек, ну пожалуйста. Зато окажется любвеобильной, в мать, и в определенные дни за ней нужен будет глаз да глаз, не то, как говорят люди, не ровен час принесет в подоле…

Это был не первый Ромашкин помет. Дважды до того в доме невесть откуда появлялись заносчивые, до нелепости самоуверенные клубные кобели, которые по чьей-то разнарядке, по чьему-то суетному расчету должны были стать отцами ее детей. Одного из них, помнится, приводили даже украшенным бренчащей гирляндой медалей и жетонов. И он, как особо важная персона на дипломатическом приеме, неловко топтался посреди комнаты при всех своих регалиях, не решаясь подойти и обнюхать Ромашку. Впрочем, ей и не очень-то хотелось.

Оба кобеля, при всей их заносчивости и важности, на поверку оказались более чем заурядными ухажерами. Гонору полно, а как до дела, так смех один. Они почти стерлись в памяти Ромашки, как и быстро пробежавшие после их визитов недели щенности. Она лишь помнила, что много ела и спала, жадно лизала штукатурку и, отяжелевшая, сонливая, бездумно слонялась по двору. Потом как-то сами собой рождались малыши, слепые и лопоухие, остервенело мутузили сосцы Ромашки, подрастали, расползались – сначала по картонной коробке, где она лежала, а потом по всей комнате. Потом приходили чужие люди, охали и ахали, неумело брали в руки крохотных кобельков и сучек, тискали, целовали в носы и одного за другим разбирали кутят. И хотя Ромашка делала вид, будто готова за каждого из них разорвать чужаков в клочья, она знала, что такова сучья доля, и даже испытывала облегчение, когда щенков становилось все меньше и меньше, а потом уходил и последний. Время от времени бесперебойный собачий телеграф доносил до нее вести о жизни детей, но Ромашку они не очень интересовали.

* * *

Кажется, через год после того, как последний выводок отлучили от Ромашкиных сосцов, случилась выставка. На параде Ромашка шла впереди своих детей, как оказалось, сплошь медалистов и призеров, за что ей дали какое-то почетное звание с неприятным на слух словом «элита». Обходя ринг, Ромашка иногда оглядывалась на цепочку моложавых нахальных сучек и кобельков и удивлялась, что не испытывает к ним никаких материнских чувств, а напротив, не прочь ухватить любую из сучонок за шелковистый загривок и оттрепать ее для острастки. После выставки всех развезли по домам, и Ромашка детей больше не видела. Когда появился Тролль, она и вообще перестала их вспоминать.

Тролль возник во дворе поздней осенью – не разберешь, то ли такс, то ли несусветная коротконогая дворняга, но с замызганным ошейником и измочаленным обрывком поводка. Он был тощ, как весенний койот, а его бесстрашия хватило бы на целую волчью стаю. Ромашке достаточно было одного только взгляда на пса со свалявшейся тусклой шерстью и голодными горящими глазами, чтобы понять, от кого единственного у нее будут теперь щенки. Тролль не позволял ни одной собаке приблизиться к Ромашке, ей же запрещали с ним гулять из-за пролысины на его худом ребристом боку – похоже, лишай – и гнали его со двора, но он упрямо возвращался. Когда пришло время, Ромашка – откуда силы взялись! – вырвалась из сбруи, в которой ее выводили гулять предусмотрительные хозяева, и ушла с Троллем.

Вдвоем они не спеша протрусили мимо новостроек, и в заснеженном лесу на окраине города произошло то, что и отдаленно не напоминало пресные свидания с клубными красавцами в заставленной Ромашкиной квартире.

Потом они долго стояли в «замке» – позе свершившейся любви, и Ромашка думала о том, как прекрасна жизнь, и благодарила небо за то, что свело ее с этим шелудивым голодным кобелем, отцом ее будущих детей.

А когда Ромашка понесла, все тоже было совсем по-другому, по-новому. Не было того волчьего аппетита и ленивой сонливости, зато появилось и с каждым днем нарастало какое-то праздничное веселье и беспокойство. Она бродила с Троллем по двору, они вместе обнюхивали остро пахнущие помойные баки, разрывали лапами сырую, только освободившуюся от снега землю, выкапывали прошлогодние корешки. Голова кружилась от шальных весенних запахов, и привычные метки знакомых собак читались как послания из далеких миров.

Как-то раз Ромашка, совсем уже тяжелая, обнюхивая плюшевую замшелость под водосточной трубой, почуяла вдруг и впрямь новый, совсем неведомый ей запах. Тролль тоже что-то унюхал и тревожно поднял шерсть на загривке. Невнятное предчувствие не оставляло Ромашку весь день, а на следующий она вновь наткнулась на таинственное послание.

Вообще, в чужой метке не было ничего необычного. И раньше на Ромашкином дворе и соседней улице время от времени попадались метки незнакомых собак, запахи из других концов города, рассказывающие о новостях большого мира, сообщающие о радостях и бедах, несущие пустые сплетни, непроверенные слухи, полезные советы, а иногда и строгие предписания. По этим меткам можно было узнать о надвигающейся чуме, о случаях бешенства, о переменах в настроении людей, от которых зависят собачьи судьбы. Если, скажем, в Строгино появлялась зловещая будка с ловцами бродячих псов, в тот же день об этом становилось известно и в Бибиреве, и в Бирюлеве – маршрут и график продвижения по городу проклятой будки разносили по свету спасшиеся от неволи и страшной смерти кобели и суки. Метки могли вызвать в собачьем мире настороженность и страх, праздничное настроение и всеобщее веселье, над ними порой посмеивались, о них судачили во дворах. Для Ромашки, взрослой, пожившей, видавшей виды суки, они были газетой, радио, телевиденьем – окном в мир. Однако сейчас она впервые, как ей казалось, читала не обычные вести, адресованные всем собакам, которые способны их прочитать и осмыслить, а чье-то личное ей, Ромашке, послание, причем отправитель его несомненно обладал влиянием и властью.

Вскоре Ромашка получила веское доказательство, что сигналы адресованы именно ей, а не кому-то другому. Поначалу Тролль реагировал на них настороженно, если не сказать враждебно, но через несколько дней – а эти метки попадались все чаще и чаще – он стал к ним совсем равнодушен: походя сам метил их поверху и беспечно трусил дальше. Зато Ромашка буквально прилипала к ним влажным носом, буравила им землю, встряхивала головой, прядала ушами и тянула, тянула в себя непонятные будоражащие запахи. Тролль недоуменно оглядывался и, слегка подрагивая хвостом, звал ее за собой: «Ну что ты там закопалась? Пойдем, будет тебе…» А она кружила на месте, собирая пыль длинными ушами, и внюхивалась, внюхивалась, словно хотела прочесть слово, написанное на забытом, но мучительно знакомом языке.

Сначала она лишь смутно догадывалась о смысле послания, как глухие угадывают слова по движениям губ киногероев; потом перед Ромашкой побежали сперва смутные, размытые, потом все более и более четкие строки субтитров. Откуда-то издалека до нее доносилось властное и повелительное: «Собака, прозванная людьми Ромашкой, будь внимательна! Тебя ждет сообщение чрезвычайной важности. Следи за нашими сигналами. Будь внимательна…» И снова: «Собака, прозванная людьми Ромашкой, будь внимательна…»

Через несколько дней пошли новые сигналы, и Ромашка читала их уже бегло, даже не зарываясь носом в подсыхающую прошлогоднюю листву: «Сука Ромашка, ты ощенишься через неделю. Будь осторожна. Береги помет. Конец сообщения».

Она не ведала, чем заслужила такое внимание к своим еще не родившимся детям, и знала, что не может этого знать. Радостное беспокойство захлестывало ее, и она неожиданно принималась лаять, да так звонко и оглушительно громко, что Тролль, разинув зубастую пасть, недоуменно посматривал на нее. Ей было велено беречь помет, и она жадно хватала молодую, только проклюнувшуюся из влажной земли траву и яростно жевала ее, чтобы напоить бодростью и силой щенков, которые уже барахтаются в ее набухшем брюхе и со дня на день покинут его.

За день до родов пришла еще одна метка: был назван наконец виновник особого внимания, которое она к себе привлекла. Ее будущий третий.

Следом за третьим, за Тимофеем, сразу же, без малейшей паузы, не давая измученной Ромашке передохнуть, выбрался на свет Божий четвертый, Тантал. И она успела лишь бросить взгляд на того, кому ей велено было уделять особое, неслыханное среди собак внимание. Потом, когда вся восьмерка копошилась уже где-то рядом с ее мокрым, сразу потерявшим округлость пустым брюхом, обессиленно вытянувшаяся на подстилке Ромашка с закрытыми глазами нашла его и подгребла поближе к себе лапой.

Она ни на минуту не желала оставлять щенков. И вовсе не из-за высочайших распоряжений – с тех высот, о которых простые собаки могли только догадываться. А скорее, должно быть, по немудреной, каждой суке понятной причине: отцом щенков был не назначенный Бог знает кем чужак, а выбранный ею среди всех кобелей отважный, вечно голодный Тролль. Но оставить, пусть и ненадолго, щенков все-таки пришлось, и, когда Ромашка на слабых еще ногах проковыляла на двор, ее ждало новое послание: все внимание – третьему, все знания – третьему, весь собачий опыт – третьему. Но скрытно, незаметно, тайно.

Ни одна живая душа, ни собачья, ни тем паче человечья не должна до поры до времени подозревать, что третий – избранник. А он избранник.

* * *

В спальне зашевелились, потом послышались голоса: сюсюкающий – хозяйкин и глуховатый, вечно извиняющийся – хозяина. Приоткрылась дверь, и хозяин, в полосатой словно каторжное одеяние пижаме, шаркая шлепанцами, заспешил в уборную. Через минуту он вернулся в комнату, подошел к окну и отдернул шторы. Комнату залило весеннее солнце.

«Пора!» – подумал Тимофей и вскочил на ноги. Широко расставив кривые мощные лапы, он прогнул спину, потянулся и одним прыжком настиг хозяина. Солнце слепило, Тимофей жмурился, чихал, тряс головой и все норовил упереться передними лапами в пах хозяину, уткнуться восторженным носом в теплую мягкую материю.

– Будет тебе, дурень, будет… Сейчас оденусь и пойдем, – добродушно говорил хозяин и почесывал Тимофея за ухом. А из спальни уже неслись причитания хозяйки:

– Проснулся, мой маленький! Как сегодня спала моя собаченька? Иди к своей мамочке… Ну скорее к мамочке!

От внезапно нахлынувшего восторга Тимофей коротко гавкнул и ворвался в спальню. Он вспрыгнул на постель хозяина, перескочил на хозяйкину, ткнулся носом в пахучую щеку и оглушительно чихнул от напрочь убивающего нюх острого запаха духов, лосьона и крема. Хозяйка продолжала что-то причитать, пыталась схватить Тимофея, обнять, затискать его, но тот уже был на полу. Он вылетел из спальни, на бешеной скорости сделал два круга по гостиной и замер. Он досадовал на себя – поддался неуемной утренней радости и в щенячьем восторге на несколько секунд забыл, какой день сегодня. Его великий день.

Тимофей уселся посреди комнаты на мягкий синтетический палас, поерзал задом, чтобы удобнее пристроить хвост, задрал морду к люстре, прикрыл глаза и тонким-тонким, не своим, голосом тщательно и аккуратно, как играют гаммы прилежные ученики районных музыкальных школ, вывел:

– …ля-до-ми-до-ре-до-си-ми-ре-ля… – Воздух в легких кончился, перехватило дыханье. Тимофей вздохнул всей грудью и опять завел: – …ля-до-ми-до-ре-до-си-ми-ре-ля…

– Да потерпи, брат Тимка! – басил хозяин из спальни, одеваясь. – Сейчас пойдем писать, пойдем. Дай мне хоть штаны натянуть.

В спальне щелкнул выключатель – хозяйка врубила приемник.

– …до-си-ми-ре-ля… Вы слушаете «Маяк». В Москве девять часов утра. На полях страны заканчивается сев колосовых…

Тимофей не дослушал, как и чем заканчивается сев колосовых. Он напрягся и снова пропел позывные.

– Ой! – взвизгнула за стеной хозяйка. – Нет, ты послушай, послушай… Тимочка, ласточка моя! Он же точно, точно, как радио… Не слышны в саду даже шорохи… – фальшиво напела она.

– Ладно тебе, совсем на своей собаченьке трехнулась, – добродушно ответил хозяин и вышел из спальни, уже в тренировочном костюме и прогулочных кедах.

Тимофей ждал его с ошейником и поводком в зубах. Ему уже было невтерпеж.

* * *

Тимофей пулей вылетел из парадной двери и в два прыжка достиг серого валуна, что врос в землю на газоне возле дома. Несколько лет назад, еще до Тимофея, сразу же после заселения дома, когда новоселы рьяно принялись озеленять и благоустраивать прилегающий к нему лоскут земли, кто-то из молодых умников и решил устроить здесь нечто вроде японского сада камней. На общественные деньги наняли левый грузовик, завезли откуда-то серые глыбищи и раскидали их как попало. Однако новомодная садовая архитектура пришлась не по вкусу ветеранам войны и труда, уж больно, по их мнению, сад камней смахивал на кладбище, которое и так не за горами. Глыбищи одну за другой повыковыривали и оттащили на соседний пустырь, ставший таким образом японским садом. Но самый большой валун оказался абсолютно неподъемным. Вот он и остался у парадного входа, напоминая пожилым жильцам о бренности земного существования. Понемногу к нему привыкли, он глубоко ушел в землю, оброс мхом, и соседские собаки облюбовали его для своих меток. Он стал для них чем-то вроде доски объявлений, или стенгазетой, или, принимая во внимание обширность и населенность микрорайона, многотиражкой.

Тимофей подлетел к валуну, притерся к нему боком, примостился поудобнее, круто взметнул мускулистую заднюю лапу и полоснул по мху желтой струйкой: «Я, годовалый такс, был здесь. Я весел, энергичен, но миролюбив. Я не прочь составить партию молодой симпатичной суке с добрым и веселым характером. Я не лезу первым в драку с кобелями, но если кто покусится на мою честь и достоинство, скажем, рискнет поставить на меня переднюю лапу, ему придется познакомиться с моими клыками». Вот такое примерно сообщение оставил Тимофей на каменной доске объявлений.

Пометив камень, Тимофей припал к нему носом, зажмурился и, сопя, пофыркивая, стал считывать чужие метки. Замелькал калейдоскоп собачьих кличек, характеров, новостей, ссор и примирений: у французской бульдожки Бланки из восьмого корпуса опять течка; боксер Пим повздорил с пришлым эрделем и порвал ему ухо, а сам зализывает рваную рану на ляжке; будку с ловцами видели давеча в Ясеневе, со дня на день жди здесь; на стройке ощенилась лохматая дворняга, щенки здоровые, хорошо сосут… Новости были интересными, но Тимофей искал другое. Он ждал подтверждения того, что прочитал вчера на вечерней прогулке – неподалеку, рядом с поликлиникой.

Резкий властный запах ударил в ноздри, повел Тимофея в сторону, от камня. Так и есть: свежая метка, оставленная на драном пластиковом пакете от сигарет с верблюдом, подтверждала вчерашнее сообщение и, как и вчерашняя, была лаконичной и сухой, лишенной каких бы то ни было эмоций, даже намеков на личное: «Начало работы – сегодня. Вступать в контакт при первой возможности. Условие полной скрытности сохраняется. Выбор средств – на усмотрение исполнителя. Последующие инструкции – по мере необходимости. Напоминаем об ответственности за неразглашение. Конец». И все. Как ни пытался Тимофей, словно помпой втягивая носом капли влаги с пакета, вынюхать хоть какие-нибудь дополнительные подробности, пусть намек, как ему надлежит действовать сегодня, завтра, послезавтра, – все тщетно. Ни одной избыточной молекулы, которая могла что-то подсказать, хотя бы просто подбодрить, мол, действуй, пес, с Богом, Тимофей. Ничего не было. Выбор средств – на усмотрение исполнителя. Конец сообщения.

А если подумать, что еще могли ему сказать? Год, целый год готовили его к этому дню – сначала мать Ромашка, потом, когда он уже был привит от чумы и стал выходить на улицу, метки, доставленные собачьей эстафетой издалека, из такого далека, что от одной мысли захватывало дух и хотелось, задрав морду к небу, взвыть от отчаяния, от страха перед огромной, непосильной ответственностью, от великого и ужасного знания, недоступного прочим собакам, среди которых ох немало и сильнее, и умнее, и, конечно уж, опытнее его, Тимофея.

* * *

Мерзко засвербило в ушах. Тимофей поднял голову и увидел, что хозяин далеко уже отошел от дома – стоит на полдороге к лесу и, сложив губы бантиком, дует в свисток. Этот свисток, противное немецкое изобретение, привезли хозяйские друзья из какого-то круиза. Людям его совсем не слышно, сколько ни свисти – звук слишком высок и потому недоступен несовершенному человечьему уху. Но ультразвуковой посвист нестерпимо колотит по чутким барабанным перепонкам собаки, и, чтобы прекратить это мучение, побежишь за хозяином куда он захочет.

То и дело притормаживая, чтобы задрать лапу у куста или автомобильного колеса, Тимофей потрусил к лесу.

Они прошли по главной аллее, и за четверть часа Тимофей исполнил перед изумленным хозяином все, чему тот тщетно пытался научить его за без малого год их совместного проживания. Раз десять по дурацкой команде «апорт» Тимофей подбирал брошенную хозяином палку и приносил к его ногам по всем канонам общего курса дрессировки: обходил вокруг, усаживался у левого кеда, передавал «апортируемый предмет», что называется, из рук в руки. По команде «ко мне» Тимофей прибегал с такой скоростью, будто дело решали сотые доли секунды. Он даже раз с отвращением перепрыгнул через скамейку, что при его коротких лапах было отнюдь не просто. Хозяин только рот разевал от изумления и приговаривал: «Ну ты, Тимофей, даешь». Он был так поражен интеллектуальным взрывом, который, вне всяких сомнений, демонстрировал его пес, что ничуть не удивился, когда тот стал лаять и показывать лапой на развязавшиеся шнурки кед, – просто нагнулся и завязал их.

Они вышли к ручью на опушке леса. Здесь хозяин остановился и стал смотреть в сторону собачьей площадки на противоположном, низком берегу. Тимофей как пай-пес уселся у левой ноги и тоже стал приглядываться, а больше прислушиваться к происходящему там.

Было воскресенье, день занятий, и учеба на площадке шла полным ходом. Как всегда, там царила жуткая неразбериха, разноголосый лай разносился далеко окрест. Тимофей отлично знал, что хозяин при всей своей привязанности к нему, Тимофею, давно тайно мечтал завести крупную собаку, а вовсе не коротконогого такса. Он, толстяк и коротышка, куда лучше смотрелся бы рядом с овчаркой или эрделем, не говоря уже о сенбернаре. Хозяйка же хотела таксу, а воля хозяйки имела в семье силу закона. Но мечта оставалась, и хозяин мог часами завороженно следить, как рослые кобели и суки ходят по буму, лазают по лестнице и остервенело бросаются на ватный рукав инструктора, отрабатывая премудрости защитно-караульной службы.

Сидя рядом, Тимофей время от времени снисходительно поглядывал на хозяина и про себя посмеивался, когда тот не мог удержаться от восторженного возгласа. Это и в самом деле смешно. Происходящее на площадке всегда было и останется навсегда апофеозом великой комедии, которую столетиями разыгрывают собаки и в которой люди играют незавидную роль простаков.

Конечно, самый захудалый пес из самого паршивого помета, медлительный и тупой, этакая деревенщина, лимита, и тот за полчаса запомнит, что надо делать, когда велят лежать или сидеть. И не нужно быть мыслителем, чтобы приволочь палку к ногам бросившего. И не такие собрались здесь изголодавшиеся или обжоры, чтобы всерьез покуситься на жалкий кусочек засохшего сыра, который инструктор упорно сует тебе под нос, ты отворачиваешься, а он сует. Известно ведь: если схватишь кусок, немедленно получишь по мордасам под противнейший крик «фу!». Но по свято соблюдаемому в собачьем миру закону ни один пес не имеет права раскрыться, обнаружить понимание, сразу выполнить все эти нелепые штучки-дрючки – чтобы от него раз и навсегда отстали. Не отстанут – доподлинно известно.

Псевдогениев из собачьей среды, этих выскочек, которые по недомыслию или легкомыслию, по лености или беспечности с ходу выполняли дурацкую волю людей, клеймили всеобщим презрением как коллаборационистов. Жизнь их становилась нестерпимой: их таскали с выставки на выставку, выставляли напоказ, как шутов, обвешивали унизительно звенящими медалями и жетонами. Так что всякая собака разумная, извините, канис сапиенс, посмеиваясь и обмениваясь с товарищами по площадке лукавыми взглядами, непременно демонстрирует полную дебильность – ложится по команде «стоять», прикидывается, что смертельно боится барьера, который перемахнет с закрытыми глазами, бесцельно носится по площадке и одурело лает. Так заведено. Лишь к окончанию бесконечно долгого курса дрессировки дозволяется с грехом пополам сдать выпускной экзамен и получить диплом. Печальная необходимость: с людьми жить – по-людски выть. Без диплома клубы не дают вязки, и в условиях породного шовинизма этот дикий произвол угрожает продолжению собачьего рода.

В общем, учебно-тренировочная площадка – притча во языцех, объект шуток и насмешек, место действия собачьего фольклора. Стоит собраться двум псам, кто-то непременно начнет травить анекдоты: «Встречаются на площадке кобель и сука…», или «Притиснул Рекс Альму к буму и предлагает ей сам знаешь что, а она ему…», или «Инструктор говорит Джеку…», или еще что-нибудь в том же духе. Сейчас, наблюдая происходящее на площадке, Тимофей один за другим вспоминал смешные анекдоты, многие из них заставили бы юных сучек, когда бы собаки могли краснеть, стать цвета ирландского сеттера. Однако он ловил себя на том, что невольно любуется красотой, пластикой собачьих движений.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.