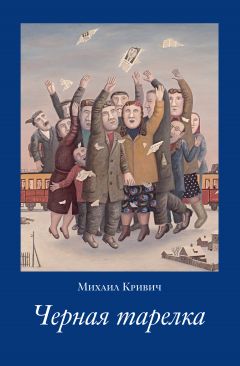

Текст книги "Черная тарелка"

Автор книги: Михаил Кривич

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)

Это был настоящий праздник. Праздник вроде Первомая – с разноцветными шариками, с музыкой из громкоговорителей, с суровой и прекрасной песней, которую «не задушишь, не убьешь», с белыми пикассовскими голубками на булавках, с мороженым до сипенья в глотке, с газировкой до бульканья в животе, – только праздник не на один день, а на целую неделю, теплую, солнечную, с короткими летними дождями. И еще на этом празднике было потрясающее зрелище – прежде невиданное, но теперь общедоступное: иностранцы.

То, что люди по природе своей не одинаковы, Леньке было давно известно, еще до школы. Первое деление: наши и немцы. Второе: русские и евреи. Это пришло к нему в коммуналке, во дворе. В школе оказалось, что мир людей гораздо пестрее. В классном журнале, куда без труда удавалось заглянуть на переменке, возле каждой фамилии было приписано уточняющее определение: не Мишка Муха, а Мухортов Михаил, русский, не Федька Зуб, а Федор Зубчук, украинец, не Сережка Рыжий, а Гиршпун Соломон, еврей. Впрочем, слово «русский» стояло почти у каждой фамилии, нерусских в классе было, что называется, раз, два и обчелся.

Быть нерусским казалось некоторой, что ли, странностью, неким второстепенным, мелким, но не украшающим человека отличием от других, абсолютно правильных людей. Однако на единственного в классе украинца и единственного армянина это практически не распространялось: все уже знали, что украинцев и армян полным-полно в республиках, которые входят в семью братских народов, и у этих республик есть даже свои красивые павильоны на ВДНХ. Это обстоятельство не мешало поддразнивать безобидного Сурика Григоряна: «армяшка – в жопе деревяшка», но он не обижался, поскольку опять-таки все знали, что никакой деревяшки у него в жопе нет и не было, это всего лишь шутка. Пожалуй, несколько свысока относились к нерусскому Ильгизу Ибатуллину, на что у класса были две очевидные причины: давным-давно случившееся татарское иго и мамаша замурзанного тщедушного татарчонка дворничиха тетя Рая – при всей своей влиятельности на дворе она относилась к низшей касте, что бы там ни говорили о почетности любого труда.

А вот трех классных еврейчат из нерусских явно выделяли. Не то чтобы их чурались или обижали, нет – у каждого из них были общепризнанные достоинства: Ленька работал, да еще в театре, да еще в Большом, Марик Козловский, хоть и очкарик, был круглым отличником, отменным шахматистом, примером для подражания, а Сережка Рыжий шикарно матюгался, мог говорить на фене и в третьем классе уже курил папиросы «Норд». Была какая-то легкая, едва заметная отчужденность. Нет-нет да бросит кто-то из «правильных», из представителей господствующего в классном журнале большинства: «вы всегда так», или «вам-то хорошо, а вот нам…», или «вы это умеете». Пусть без упрека, пусть уважительно, хоть и с легкой завистью, но со всей очевидностью отделяя «вас» от «нас».

Однако справедливости ради отметим, что при кардинальном делении человечества на «наших и немцев» классные нерусские, в том числе и евреи, без всяких сомнений причислялись к «нашим». Другое дело иностранцы.

Собственно говоря, никаких иностранцев никто и в глаза не видел. На Чехова, на Пушкинской, на Горького, на Тверском бульваре изредка можно было встретить разве что низкорослых китайцев и китаянок в темно-синих кителях со значками, на которых был изображен черноволосый человек с бабьим лицом. Ленька знал о наличии в природе поляков, венгров, французов, американцев и прочих чужеземцев, но они казались ему существами нереальными, вроде сказочных персонажей или героев «Острова сокровищ». А тут – вот они! Танцующие, смеющиеся, жующие жвачку, тискающие девчонок, ярко одетые!

Потом говорили, что главным, а может, единственным последствием того фестиваля стали черные младенцы, народившиеся через девять месяцев у непутевых московских девчонок, – сколько их, девчонок, ни стригли наголо непримиримые ко всему чуждому комсомольские дружинники, сколько ни выкидывали за сто первый километр, против природы не попрешь.

Глупости. Главный итог фестиваля совсем в ином, и он поистине грандиозен. С московской встречи молодежи началось медленное разложение монолитного строя, выветривание, эрозия его краеугольных камней. И все иностранцы.

«Снова черные силы роют миру могилы…» – так торжественно-мрачно пелось в молодежной песне. Бог знает, кто там кому и что на самом деле рыл, но организаторы фестиваля уж точно сами себе выкопали могилу, зазвав в столицу первой в мире страны социализма эту нахальную толпу ебарей, давалок, мелких торгашей, которым не было никакого дела до наших светлых идеалов.

Так вот, на третий или четвертый фестивальный день уже под вечер Ленька Казанов и компания сидели на свежевыкрашенной к приезду гостей со всего мира скамейке в самом начале Тверского бульвара возле шашлычной «Эльбрус» и маленькой киношки, где показывали хронику (не ищите, читатель, эту шашлычную и эту киношку – их давно уж снесли), облизывали палочки «эскимо» и болтали ногами.

В компанию входили: Ленька, Сережка, Мишка Муха, дворничихин Ильгиз и увязавшаяся за ними Любка. Разумеется, вместе со старшими на скамейке сидел и недомерок Сеня, за несколько часов мотания по улицам за братом он сильно устал и теперь капризничал:

– Леня, купи… ну купи мне…

– Чего тебе купить? – раздраженно спросил Ленька.

Недомерок сам не знал, чего ему надо, и продолжал нудно канючить.

– На и заткнись! – Сережка протянул Сене капающее «эскимо», а сам достал из кармана смятую папироску и с понтом закурил.

В другое время Мишка и Ильгиз непременно стали бы клянчить хотя бы по одной затяжке, но сейчас компания, казалось, даже не заметила окутавшее ее облачко вонючего папиросного дыма: по аллее прямо к ним шествовала группа, которую смело можно было назвать символом, квинтэссенцией фестиваля.

Впереди шел высокий длинноволосый парень в расклешенных штанах и расстегнутой до пупа белой полотняной рубахе, на груди сверкала золотая цепочка с маленьким золотым крестиком. Он растягивал меха богато инкрустированного перламутром аккордеона. Следом приплясывали, потряхивая титьками и напевая не по-русски, две девахи в юбках-колокольчиках, шествие замыкали еще двое парней, которые почему-то закатывались от хохота.

– Итальянцы, – шепотом сказал Мишка.

– Не-а, наверное, французы, – возразил Ленька, знакомый на слух с оперным языком.

Длинноволосый парень остановился возле их скамейки, перекинул аккордеон на плечо и что-то произнес на своем языке. Иностранные девки и парни окружили его и тоже залопотали по-басурмански, при этом улыбаясь и подмигивая ребятам.

– Чего это они? – спросил Мишка.

Ленька пожал плечами.

Одна из девок внезапно склонилась к Ильгизу и погладила ворот его замызганной рубахи, украшенный линялой вышивкой.

– Си, си, шмиз бродери рюс! – воскликнул длинноволосый и, прищелкнув пальцами, кивнул на Ильгиза.

Девка же принялась показывать руками, будто она то ли шьет, то ли вышивает на пяльцах.

Ильгиз от смущения густо покраснел.

Теперь уже все парни и девки размахивали руками, тыкали пальцами в ворот Ильгизовой рубахи и, перебивая друг друга, лопотали бешеной скороговоркой. Ребята окончательно ошалели, Любка замерла с пальцем в носу, даже Сенька застыл, зажав в ручонке «эскимо», с которого капало на штанишки и голые коленки.

– Илька, они хотят твою рубаху, – сообразил Ленька. – Может, отдадим?

Ильгиз стал медленно вытягивал рубаху из штанов.

– Но, но, но, – длинноволосый отчаянно замотал головой и вытянул вперед руки, словно отпихивал от себя грязную рубаху.

И в самом деле, что за глупость – кто мог на нее позариться?

Однако французы, или кто они там, не унимались и никак не отвязывались от несчастного Ильки. Неизвестно, чем бы все это кончилось и выручил бы говорящих на разных языках представителей советской и прогрессивной зарубежной молодежи столь распространенный на фестивале интернациональный язык дружбы – язык жестов, но тут неизвестно откуда материализовался ветхий бульварный старичок в сталинской фуражке и что-то спросил у длинноволосого, как бы мы сейчас сказали, на чистом французском языке. Получив ответ, старичок повернулся к скамейке и, обращаясь к Леньке, объяснил, что студентам из Марселя очень нравятся русские вышитые рубашки и они не прочь их купить или, еще лучше, взаимовыгодно выменять у славных московских ребят. Получалось, что тяжкий груз ответственности за выполнение интернационального долга лег на Ленькины печи. Именно так – как свой долг перед демократической молодежью всего мира воспринял он задачу достать для веселых марсельских студентов приглянувшиеся им вышитые рубахи. И примешивалось к этому другое чувство, сформулировать которое Ленька вряд ли тогда сумел бы, – национальная гордость великоросса: вот ведь наши рубашки им понадобились, верно говорят, что все у нас самое лучшее. А мыслей о наживе, Бог свидетель, вовсе не было, он даже и слова такого не знал – нажива, и о мелкой выгоде, которую преследуют пацаны, меняя хорошую биту для расшибца на редкостную марку, или на царский пятак, или на чеканочку, не подумал тогда Ленька, ибо всецело был поглощен одним: где достать крепящие дружбу между народами рубахи.

Договорившись с марсельцами встретиться назавтра в то же время на том же месте, Леня попросил ребят завести домой Сеньку, а сам двинул в театр, где наплел знакомому костюмеру с три короба о нуждах демократической молодежи и выклянчил у него под эти нужды две, прямо скажем, не новые рубахи – зато с красными петухами по вороту. Этого, по его разумению, для демократической молодежи было мало, и он, вернувшись домой, рассказал о своих проблемах отчиму, который все понял и тут же отслюнил несколько бумажек для покупки нашей национальной гордости. Утром всей честной компанией направились в ЦУМ и там прикупили еще три рубахи. И тут-то у всех и появились первые меркантильные соображения: что же получим взамен?

Полученное ошеломило. Это воистину были копи царя Соломона! Результат первой своей коммерческой сделки, свой первый ченч, Ленька запомнил с абсолютной точностью, разбуди ночью – проведет полную инвентаризацию. Красная панама, вся унизанная фестивальными значками. Пригоршня жевательной резинки, вкуса которой московская мелюзга до той поры не ведала. Три пачки американских сигарет. И фирменная бензиновая зажигалка. Не говоря уже о двух парах колготок, которые интереса для компании не представляли и потому были отданы Ленькиной матери.

Всем этим богатством предстояло распорядиться, поделить его по справедливости. Для чего всей компанией – во главе Ленька с бумажным пакетом из Елисеевского в руках, в пакете сокровища – молча прошествовали по Горького, по Дегтярному и к себе на Воротниковский, во двор. Сели вокруг столика на детской площадке, вывалили перед собой добычу, стали делиться.

Перво-наперво по-братски поделили жвачку – поровну на всех, Семен и Любка тоже получили свои доли. Панаму решили носить по очереди – иначе никакой справедливости не получится. Посчитались: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана…» – счет выпал на Ильку, и он, счастливый, напялил на стриженую голову шикарный головной убор. Колготки, как уже сказано, и пару пачек сигарет отдали Леньке для родителей – как-никак сделку финансировала его семья. Третья пачка была отдана Сережке Рыжему как единственному настоящему курцу.

Оставалась зажигалка, на которую, как всем было ясно, могут претендовать трое: Ленька, Мишка и как курец все тот же Сережка, хотя последний свой жирный пай он уже получил.

И тут у Леньки впервые за время дележки мелькнула нехорошая, но вполне логичная мыслишка: а ведь колготился, раздобывая товар для обмена, не кто-нибудь, а он, и зажигалка по справедливости должна принадлежать не кому-нибудь, а ему. Он не успел еще эту мыслишку не то что вербализовать, но даже утрясти в голове, как словно из-под земли вырос дворовый хулиган Валерка Хомутов, длинный тощий альбинос, известный в округе по кличке Седой.

– Ух ты! Вот это вещь! – сказал Седой, сгребая зажигалку со стола. Он чиркнул пальцем по колесику, полюбовался язычком пламени и предложил: – Махнемся?

Он не успел ничего выставить на обмен, а может, и не собирался выставлять, намереваясь по волчьим законам двора, по праву старшего и сильного просто отобрать у малолеток приглянувшуюся ему вещицу, но Ленька отрезал:

– Не меняется! – Он уже твердо знал, что зажигалка принадлежит ему и не променял бы ее ни на какие сокровища.

– Как хочешь, – равнодушно сказал Седой и стал запихивать зажигалку в карман. – Была ваша, станет наша.

И все поняли, что так оно и есть, и согласились с этим, потому что последнее слово всегда было за Седым. Только Ленька не согласился – по-бычьи опустив голову, он молча ринулся на врага, врезался ему в живот, сбил с ног, и они стали кататься в пыли на глазах перепуганной компании.

Впрочем, не все компания пребывала в пассивном бездействии. То ли от испуга, то ли от бессильного стремления помочь Леньке дико заверещала Любка. Но лишь один из Ленькиной команды бросился в свалку, чтобы оказать ему действенную помощь. Этим одним был Семен Казанов. Никто опомниться не успел, как он подкатился к борющимся, плюхнулся на них и исхитрился по-волчьи вцепиться зубами в тощую ляжку Седого. Тот взвыл, вырвался из Ленькиных рук и, вскочив на ноги, принялся тереть укушенное место.

– Ну я тебя счас, падло… – загнусавил он, но не закончил, потому что Ленька тоже уже стоял на ногах, а в руках у него была неизвестно откуда взявшаяся штакетина от забора.

И случилось чудо. Седой струсил и позорно отступил. Он пнул ногой валявшуюся в пыли зажигалку и, пытаясь сохранить лицо, сказал:

– Да на хер мне это говно. Подавись ей, жадина. Жадюга, жид, жид! Жид по веревочке бежит…

А Ленька, вдохновленной победой, был готов добивать дрогнувшего неприятеля. Он бросился на него, размахивая штакетиной, и Седой побежал, не попятился, не отступил, а побежал. Длинноногий и худой, он сумел оторваться от преследования и, еще раз выкрикнув оскорбительное «жид по веревочке бежит», скрылся в подворотне.

А для малолетки Сеньки это стало одним из самых ярких воспоминаний раннего детства, важной вехой всей будущей жизни. Первая настоящая драка. Первая чистая победа. Первый шаг в превращении из пацаненка в мужчину. Ведь если разобраться, тогда в его жизни не было никого и ничего страшнее, сильнее, опаснее Седого.

Половая зрелостьОставив навсегда театр, Ленька оказался в известном смысле не у дел. Все-таки Большой занимал значительную часть детской жизни, дисциплинировал и направлял. И вот в пятнадцать лет у парня появилась куча свободного времени, которым он с непривычки не знал, как распорядиться. Решил доучиваться в вечерней школе и работать.

Кто-то из родни пристроил Леньку в почтовый ящик, военный завод на Ходынке. Так что следующая запись в его трудовой книжке – ученик слесаря. Работа на оборону не оставила заметного следа в Ленькиной жизни, разве что из-за этой дурацкой записи изрядно потрясся в конце семидесятых, когда подавал в ОВИР документы на выезд – вдруг не выпустят по секретности…

Вежливый еврейский мальчик с синими глазами валандался по огромному гулкому цеху и раскланивался с каждым встречным, как его учили в Большом театре. А на него смотрели как на идиота.

Что же до ученичества, то на слесаря никто Леньку не учил, а гоняли его на склад за метизами и инструментом, впрочем, нечасто, и время от времени поручали насверлить в какой-нибудь железяке дырки по готовой разметке. Последнее Ленька делал с большим удовольствием – сверлильный станок он любил. В остальное же время делать было абсолютно нечего, он отчаянно скучал, после обеда, случалось, задремывал в раздевалке, а потом дотягивал до конца смены, то и дело поглядывая на часы.

В общем, когда наступило лето и занятия в вечерней школе закончились, Ленька с радостью отправился в заводской пионерлагерь помощником вожатого, пристроив в младший отряд Сеню, чтобы не болтался все каникулы в пыльном городе. Мать с отчимом были довольны.

День-деньской он возился с мелюзгой – утирал сопливые носы, сгонял на зарядку, выравнивал строй на линейке, раздавал подзатыльники, футболил с пацанами рваный мяч, – а вечерами, когда от запаха жасмина некуда было деться, жутко хотел Марину.

«Марина, Марина, Марина…» – неслось из репродуктора. Почему-то именно эту пластинку во время танцев ставили чаще всего, чуть ли не через раз.

Танцы начинались сразу после ужина. Раскочегаривались они не сразу, сначала на вытоптаную полянку между соснами выходили несколько пар, в основном девчонка с девчонкой, потом подтягивались балбесы из старших отрядов, и мероприятие принимало, если так можно выразиться, гетеросексуальный характер. На полянке, окруженной плотным кольцом зрителей, становилось тесно, пары, вздымая пыль, беспорядочно мотались по танцплощадке, как частицы в броуновском движении, сталкивались, наступали друг другу на ноги, распадались и соединялись вновь. Когда же танцы-шманцы-обжиманцы были в полном разгаре и на патефон в радиорубке то ли в третий, то ли пятый раз ставили заигранную «Марину, Марину, Марину», из окружающей поляну темноты наконец появлялась сама Марина. И Леньку охватывало желание.

Она всегда приходила на танцплощадку позже всех, но это вряд ли было расчетом. Марина училась в каком-то подмосковном кулинарном училище – то ли в Мытищах, то ли в Раменском – и здесь была на практике, так что, скорее всего, после ужина у нее оставались обязанности по кухне. Потом еще надо было переодеться – вот она и приходила позже всех, заставляя Леньку томиться и вызывая своим появлением всеобщее внимание.

Марина была рослой, чуть повыше Леньки, упитанной девахой лет восемнадцати с незапоминающимся лицом, и внимание танцплощадки привлекала отнюдь не ее внешность, а непривычный в лагере вечерний туалет. Девочки из старших отрядов, даже девицы-вожатые являлись на танцы в целомудренных темных юбчонках ниже колена и тапочках, а повариха Марина щеголяла в невиданно коротком платье и туфлях на каблуках. Дорогой крепдешин в мелкий цветочек обтягивал большие груди – что твои клумбы посреди линейки – и широкие бедра. Вид же сзади всякий раз заставлял восторженно присвистывать даже многоопытного лагерного гармониста Арсения. «Волнующий зад» – так, кажется, именовал этот вызывающий модный фасончик старик Гиршпун, покойный отец Сережки, Фриды и Машки, предлагая его своим клиенткам. Как бы фасончик ни назывался, у Леньки от одного взгляда на повариху с тыла начинала кружиться голова и пересыхало во рту.

Вот и сейчас, увидев ее на противоположной стороне танцевальной поляны, он ощутил толчки крови в висках, нарастающее напряжение в чреслах и стал проталкиваться сквозь танцующую толпу.

Вдали погас последний луч заката,

И сразу тишина на землю пала.

Прости меня, но я не виновата,

Что я любить и ждать тебя устала, —

нежно пел печальный женский голос, и от этого голоса, от этой мелодии, от этих слов накатывала на Леньку сладкая грусть – так что хотелось плакать. Но плакать было не время, а надо было продираться к ней, потому что пластинка скоро кончится и еще потому, что к Марине – он видел – с двух сторон уже приближались его, как он считал, грозные соперники: гармонист Арсений и физкультурник Ян, кряжистый латыш, мастер спорта по акробатике, нижний в групповых упражнениях.

Ленька все-таки опередил их: пошли потанцуем? Она положила руку ему на плечо.

Гляжу я в полутемную аллею,

И грустно почему-то мне, не знаю.

Ведь о тебе совсем я не жалею

И о любви я больше не мечтаю…

Они прошли всего-то полкруга, как пластинка кончилась и лампочки над площадкой предупреждающе замигали: заканчиваем, отбой!

У сидящего в радиорубке не оставалось времени сменить пластинку, и он просто переставил патефонную иглу с последней дорожки на первую.

Прости меня, но я не виновата…

Ленька медленно вел партнершу, она, как хорошая лошадь, беспрекословно подчинялась его посылам, только прижималась к нему грудями-клумбами.

Лампочки последний раз мигнули и окончательно погасли. «Вдали погас последний луч заката…» При слабом свете, пробивавшемся сквозь деревья от фонарей у спальных корпусов, едва можно было различить прижимавшиеся друг к другу силуэты танцующих. Послышался девчоночий визг – видимо, какой-то нахал прихватил за что-нибудь из самого заветного. Марина еще сильнее прижалась к Леньке, и он, осмелев, опустил руку ей на бедро. Руку обожгло. Но Ленька знал, что через минуту это пройдет, рука привыкнет к ласкающему шелку платья, к волнующей догадке о скрытом под ним теплом теле и, если он хочет и впрямь быть мужчиной, надо двигаться дальше, каким-то образом проникать под шелковые покровы, искать прямые контакты с тем чудесным, что скрыто под ними.

«Спать, спа-а-ать по па-а-а-ла-а-а-там пионерам и во-жа-а-атым…» – завыл, закашял, захрипел горн издалека. Парные силуэты стали распадаться. Печальные звуки танго умолкли. Шипенье патефона из репродуктора. Щелчок. «И сразу тишина на землю пала…»

Ленька неохотно убрал руку с бедра поварихи. Она медленно отстранилась.

– Ну я пошла.

– Погоди…

– Чего годить-то? Тебе небось спать до самого подъема, а мне вставать ни свет ни заря.

Она повернулась и пошла, пожевывая «волнующим задом». Ленька смотрел ей вслед. «Гляжу я в полутемную аллею…» Опустошенность и странное облегчение – мужской поступок откладывается по крайней мере до завтрашнего вечера…

Ленька не знал, что как раз сегодня он передышки не получит и оно свершится.

Уложив отрядную мелюзгу, погасив свет в палате, рассказав в темноте давно обещанную страшную сказку про черную руку, прикрикнув на братана Сеньку, который дольше всех шебуршился в койке и никак не хотел угомониться, Ленька завершил дневную работу помощника вожатого и вышел на улицу.

В беседке неподалеку от спального корпуса вспыхивали папиросные огоньки. Ленька присоединился к Арсению с Яном и тоже закурил.

Курить он стал недавно, а точнее – две недели назад, когда приехал в лагерь, увидел Марину и соврал ей, что ему недавно стукнуло восемнадцать, но в армию он не идет, потому что работает на военном заводе. Она поверила, иначе не стала бы с ним танцевать под фонарями и ни за что бы не позволила класть руку на бедро, когда фонари гаснут. Ленька выглядел старше своих лет и уже брился, причем престижными лезвиями «жил-лет», которые он выменял на выставке в Сокольниках у простака-штатника, отдав тому копеечную бумажную иконку – полное фуфло.

– Ну что, пиздострадатель, опять облом? – лениво спросил Арсений, перебирая клавиши аккордеона. Он не стал дожидаться ответа – да и что мог ответить Ленька? – и тихонько заиграл то самое печальное танго.

Вдали от нас погиб Патрис Лумумба,

И Конго без него осиротело.

Его жена красавица Полина

С другим мужчиной жить не захотела, —

пел Арсений, кощунственно перефразируя лирическую песню. В самом деле, как можно изгаляться по поводу трагической гибели прогрессивного государственного деятеля борющегося Черного континента? Тема ли это для шуток? Но Ленька не смог удержаться от улыбки – больно проникновенно выводил Арсений дурацкий текст.

Был митинг на заводе Лихачева

И на заводе «Красный Пролетарий» —

Позор тебе, палач народов Чомбе,

И друг его, Мобуту с черной харей…

Ленька рассмеялся. У них на заводе тоже был митинг в поддержку Лумумбы, тогда еще не убитого, живого, выступавшие с трибуны рабочие и мастера гневно клеймили его врагов и будущих палачей – Чомбе и Мобуту. Тогда все эти персонажи прямо-таки стояли перед глазами: он любил Лумумбу, болел за него едва ли не сильнее, чем за родной московский «Спартак», ненавидел Чомбе и Мобуту едва ли не крепче, чем заклятых спартаковских врагов – мусоров из ментовского «Динамо». Сейчас же все эти шекспировские страсти поулеглись, и было просто смешно.

Арсений сжал меха и отложил аккордеон.

– Слушай, парень, не будь собакой на сене. Или пользуй повариху, или другим не мешай, – сказал Арсений.

– Такую красивую девушку надо эбать, – назидательно заметил со своим неистребимым латышским акцентом Ян. – Такой красивой девушке нужен хороший…

Ян наверняка сказал бы еще что-то важное и поучительное – мы догадываемся что, – но Ленька и Арсений так и не узнали, что же хорошее требуется такой красивой девушке, как Марина, потому что в беседке появилась она сама.

– Отдыхаете, мальчики? – спросила она, ни на кого не глядя.

– Отдыхаем, Мариночка, отдыхаем. Присоединяйся. Я с тобой всю ночь готов отдыхать. Вот так. – Арсений вскочил со скамейки и облапил повариху.

– Отвяжись, дурень! – Марина лениво высвободилась из его рук. – Мне в половину третьего котлы заливать. Боюсь, просплю. Не разбудите?

– Разбужу, разбужу, конечно, разбужу! Так разбужу, что потом долго не заснешь, – с готовностью откликнулся Арсений. – Когда, говоришь, будить?

Ленька почувствовал, что сейчас случится непоправимое – Марина примет предложение ходока Арсения, он придет к ней ночью, и все будет кончено.

– Вали спать! – неожиданно для самого себя грубо сказал он Арсению. – Я разбужу! – И отчаянно соврал: – Мне все равно сегодня не ложиться, я дежурю по корпусу.

– Ну я пошла, – бросила свою обычную прощальную фразу Марина и, многозначительно глянув на Леньку, добавила: – Я дверь не запираю.

И ушла.

– Ну что ж, Яныч, пошли и мы дрыхнуть, первый час, – сказал Арсений, подхватывая аккордеон. – Видишь, старик, как жизнь устроена: кому на бабе лежать, а кому клопа давить. А ты, Леонид, уж постарайся за нас, не посрами земли русской…

Гармонист еще нес какую-то напутственную похабень, но охваченный паникой Ленька не слышал его. Итак, через два с половиной часа это должно наконец свершиться. То, чем грезил он последние две недели, что лишало его сна, от чего случались постыдные следы на простыне. Как прожить эти два с половиной часа? А может, ничего и не будет? Просила разбудить – он разбудит, она скажет «спасибо» и пойдет на кухню, ей ведь и впрямь надо заливать проклятые котлы. А может, так оно и лучше? Ведь у него наверняка ничего не получится. Об этом легко трепаться в цеховой курилке, изображать из себя многоопытного ебаря, а до дела дойдет… Он-то ведь, стыдно сказать, никогда и не пробовал…

Время тянулось мучительно. Чтобы убить его, Ленька несколько раз ходил в спальный корпус и заглядывал в палату своего отряда, бродил по линейке и спортплощадке, возвращлся в беседку и смолил «Беломор», пока не опустела пачка. И поминутно смотрел на часы.

В два часа ровно он решительно встал и крадучись, стараясь избегать освещенных фонарями мест, направился к финскому домику, где жили повара и вся прочая обслуга. Обошел его дважды. Забравшись на ящик, заглянул в незанавешенное окошко поварихи, но ничего не увидел. Сел на скамейку у крылечка под цветущим жасминовым кустом. Посмотрел на часы – три минуты третьего.

И вдруг Леньку охватила яростная, отчаянная решимость. Какого хрена! Известно, зачем она меня позвала. Чего же ждать-то до полтретьего? Он вскочил, взбежал на крылечко и повернул дверную ручку. Дверь отворилась. Ленька вошел в комнату поварихи и втянул в себя душный запах девичьего жилья – смесь дешевых духов, губной помады, туалетного мыла. Но в его обонятельной памяти прочно сидела «Красная Москва», и он ее почуял, как чует жеребец далекий запах кобылицы, и, еще не адаптировавшись к полной темноте, безошибочно угадал направление к Марининой кровати.

Собственно говоря, промахнуться было трудно: кровать занимала половину крохотной клетушки. Ленька протянул руку и нашел теплую щеку, прядь волос на ней.

– Что? что? – Марина зашевелилась.

– Ты просила разбудить… – пробормотал Ленька.

– А, это ты… – Он не видел ее, но понял, что она окончательно проснулась. – Который час?

– Полтретьего, – соврал он. – Как ты просила…

– Угу. – Скрипнула панцирная кровать, и Ленька почувствовал, что Марина встала. – Чего стоишь как вкопанный, пусти меня.

Ленька шагнул назад к двери и наконец увидел силуэт на тусклом фоне окошка. Ошибиться он не мог – силуэт был голым, на ней ничего не было.

Она задернула занавески и попятилась к кровати. Сетка снова скрипнула, Ленька догадался, что Марина легла.

– Чего стоишь? Раздевайся, – раздался капризный голос из темноты. – Или в штанах ляжешь?

Штаны что – расстегнул пуговицы и вылез. Труднее оказалось управиться с носками. Пытаясь их стащить, Ленька балансировал то на одной, то на другой ноге, наконец потерял равновесие и зацепился за что-то, кажется, за тумбочку. Звякнуло стекло.

– Ну чего ты там копаешься? Иди сюда!

Ленька нащупал край кровати и сел бочком, инстинктивно отворачиваясь от Марины – чтобы она не видела, как позорно торчит его мальчишеское хозяйство. Будто можно что-то увидеть в этой кромешной тьме. И тут же почувствовал ее руку на том, чего стыдился.

– Иди ко мне! – приказала Марина.

Ленька приподнял край одеяла и, как с вышки в воду, нырнул в душную горячую темноту.

Все, что он с первого взгляда на повариху с вожделением угадывал под ее одеждой, а до того под одеждами других девчонок – в вечерней школе, инструментальном цехе оборонного завода, на улице, – очутилось у него в руках, доступное пальцам, ладоням, губам, осязаемое всей кожей, утратившее таинственность и недоступность. Было бы светлее, и он увидел бы все это – Марина откинула одеяло, и оно сползло на пол, но в кромешной темноте лишь слабо светилась, едва угадывалась белая кожа, так что оставалось видеть, изучать, обследовать это пальцами, ладонями, губами.

Она часто задышала, перевернулась на спину, и он оказался на ней, на Маринке – голова между остро пахнущими, восхитительными клумбами грудей.

– Хватит лизаться, – голос ее прерывался. – Иди ко мне!

Ленька сообразил, что это другое, новое «иди ко мне», самое главное, требующее от него опыта и сноровки, а как раз опыта и сноровки и не было – он сделал несколько беспомощных попыток прийти, но не пришел, не знал, как прийти, и запаниковал, ибо давно предвидел, что так может и должно случиться, что все обернется стыдом и разочарованием, что Арсений и Ян, а потом и остальные узнают о его беспомощности и станут над ним смеяться, и тут уж не отшутишься, не отбрешешься. Он горько пожалел, что пришел сюда, что стянул и бросил на пол трусы и носки, оставшись голым и уязвимым, что нырнул в таинственную пещеру Маринкиной койки, что трогал сокровища этой пещеры, которые ему не суждено присвоить, лучше бы он продолжал мечтать о них, обретая их во сне на койке в отрядной палате.

– Ну иди же, иди же, давай, давай… – бормотала Маринка.

Тут он почувствовал пришедшие на помощь горячие руки, и сам не заметил, как очутился там, куда она его вела. А Маринка все бормотала свое «давай», и он вздымался над ней как полноправный обладатель сокровищ. Маринкино «давай» становилось все громче и громче, она уже не бормотала, а орала, и он в такт ее крикам взлетал и падал, парил над нею, испытывая гордость и торжество…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.