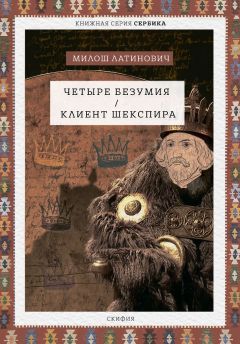

Текст книги "Четыре безумия. Клиент Шекспира"

Автор книги: Милош Латинович

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

– Дайте сумерки. Так. А теперь удар грома. Так, сильнее, до слов Лира. Поняли? Да. До того как Лир выйдет на сцену. Запишите, пожалуйста, чтобы больше не возвращаться к этой сцене. То есть удар грома как провозвестник. Вместо фанфар. Да, да. Хорошо. Отлично. Подожди, повторим. Сразу повторяем. Поехали. Сумерки. Удар грома. Входит Лир. Да. Отлично. Ночь. Входите справа. Да, так. Ночь и холодный ветер. Господин Боне, вы замерзли. Да, да. Знаю, что это не так, в зале действительно тепло, так будет и во время премьеры, но вы играете шута! В этой сцене вам холодно, понимаете, Боне? Хорошо, теперь все ясно? Давайте, повторим без остановки. Можно? Поехали! – долго командовал Савич, после чего уселся в удобное кресло. В центре седьмого ряда.

Уважаемый шеф, осточертела ему роль Бранковича!Шеф бродячей театральной труппы сидел в легкой тени старой узловатой вишни, растущей во дворе Азуцких, за четырехногим еловым столом и неспешно, будто у него впереди было все время мира, нарезал на маленькие ломтики прекрасную мясистую солонину, домашний сыр и свежайший ржаной хлеб, на который тонким слоем намазывал деревянной ложечкой гусиный паштет, украшая его невероятно красными круглыми дольками спелого помидора.

Этот завтрак, достойный богатого землевладельца, был мечтой бродячего артиста, озабоченного нескончаемыми призывами пустого желудка и стремительно уходящего времени существования. Потому он и наслаждался каждым кусочком. Редко когда удавалось поесть так сытно, вволю попить парного молока или отведать кваса в благотворной утренней тишине. Редко какое утро удавалось провести без поспешной оплеухи, полученной от обстоятельств, связанных с нехваткой времени.

Старый артист было подумал, что наступил наконец-то этот необыкновенный, единственный день. Что перед ним – нерушимое пространство благодатного одиночества в тенистом саду, в котором пахнет спелыми плодами и перед которым протекает огромная ленивая река, где дух таится, а храбрость отдыхает.

Он закрыл глаза.

Когда-то, давным-давно, он был на море. Городок звался Лебедивка. Его позвали друзья, с которыми он должен был оттуда уплыть. День был солнечный. Теплый. Безветренный. Кораблик со спущенными парусами стоял посреди бескрайнего Черного моря. Наступала ночь. Ужас от полной беспомощности охватил его. Несколько раз в своей никчемной жизни он прощался с самим собой. Он давно пресытился страхом, но такого с ним еще никогда не случалось. И он отдался власти алкоголя. Улегся на палубу и стал молитвой призывать сон. Наутро, когда все кончилось и они уже сидели на песчаном берегу и ели дыни, в памяти у Мурари остался только огромный желтый шар месяца, который медленно и мощно поднимался на фоне темной кулисы неба, оставляя за собой на гладкой воде трепещущий след. Тысячу раз он оказывался в пустынных банатских полях. В Эрдели или Банате, в предгорьях Карпат, у города Припяти. Летом это было море жита, и его телега плыла по нему как ладья, подгоняемая легким ветерком, а осенью, когда обрушивались дожди и только что вспаханный чернозем начинал колыхаться, как океанские волны, он ловко скитался, ориентируясь по старым колодцам и кривым кустам акаций, заброшенным почтовым станциям, распятиям на разбитых перекрестках, стараясь добраться до какого-нибудь убежища. Частенько в такие неприятные минуты он мечтал – нет, не о море, теплом и спокойном, на котором он однажды побывал – а оказаться когда-нибудь, хотя бы один единственный разок в жизни, вдалеке от людей, от их взглядов и слов, съесть несколько ломтей горячего хлеба с солониной, домашним сыром и помидорами, а потом выпить чашку кофе с молоком, как это обычно делают господа. Так он подбадривал себя в минуты волнений, веря в скорейшее избавление…

И кто знает, может, этот день и стал бы для него на всю жизнь именно таким, если бы вдруг в глубине этой великолепной сцены не появился исполинский силуэт человека, предвестника наступающего ненастья.

– Господин Мурари, вынужден с прискорбием сообщить вам о намерении покинуть вашу труппу и заодно хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что год тому назад приняли меня в нее, тем самым вызволив меня из беды, в которую я, по правде говоря, вляпался по собственной вине, – громко, на ходу, произнес Радуле. Его огромная фигура с густой копной черных курчавых волос на голове заслонила Мурари вид на реку. Опытный хозяин труппы знал, что актеры, играющие злодеев как в театре, так и в бродячих труппах, вечно недовольны своим амплуа, но это утреннее выступление молодого гистриона все-таки сильно удивило его.

– А не этот ли серб Кнежевич, который хочет основать собственную труппу, завербовал тебя? Так у этого господина нет от властей разрешения на театральную деятельность, и он никогда такового не получит от господина Александра Баха! И знаешь, почему? Потому что у сербов, как говорит Коронини, театр не блуждающее сообщество, образованное для прокормления живота своего, но целью своею ставит возрождение в народе духа героического.

– Может, оно и так, но… – попытался молодой актер вставить реплику.

– И не выдумывай, мой Радуле. Пропадешь ни за понюх табаку, – взволнованно продолжил Мурари, положив нож на стол. – Гайдук этот уже пытался мою Симону увести, но ничего у него не вышло. Нельзя так, не позволю. А вот теперь ты, сын мой Радуле…

– Да нет, господин шеф. Откуда? Мне и в голову не приходило менять вашу труппу на другую, – защищался молодой актер, размахивая руками так, словно отгонял мух.

– В чем же тогда проблема, Радуле Иванович? Осточертело тебе перед всем народом изображать предателя сербского народа Вука Бранковича? – ехидно спросил Мурари.

– Нет, господин. Мне актерское ремесло нравится.

– Нравится?..

– Очень, и понимаю, что в нем не обойтись без отрицательных лиц, потому что сама жизнь такая. Как театр. Один человек хороший, второй страсть какой злой. Один брат герой и пример для всего народа, а второй тать, от которого все прячутся. Кто-то храбрый, а кто-то воришка. Кто-то горой стоит за отечество, а иной род свой предает. Люблю я на люди выходить, играть, но, шеф, по правде говоря, еще больше люблю Милицу Эрделян, дочку того самого торговца Эмилиана, который меня так любезно на постой принял, – продекламировал молодой артист.

– Влюбился, голубь ты мой! Эх, Радуле, Радуле ты мой, пентюх ты настоящий! – рассмеялся заслуженный артист.

– Что-то вроде того, господин директор, раньше со мной ничего такого не случалось, – ответил Радуле, и широкая улыбка озарила его красивое лицо.

– А когда ты из Великого Сент Микулаша через поле бежал от безумных братьев Негряну, известных грабителей и убийц, когда мы тебя, герой ты наш, в женское платье переодели, чтобы погоня тебя не нашла, что тогда случилось? С чего это за тобой гнались, сокол ты мой? – спросил Мурари.

– Так то ж давно было, – смутился Радуле.

– Муж, которому ты рога наставил, да его дружки? – напомнил ему Стан Мурари.

– Эх, господин шеф, то баловство дурацкое было, сладкое да опасное. Вы, господин мой, многое знаете да повидали, а вот на какую силищу любовь способна… – защищался Радуле.

– Милица Эрделян – это та девушка, которую ты тогда из Тисы вытащил? – спросил Мурари.

– Точно, Милица, – подтвердил Радуле.

– Ну, раз так, Радуле, то проблемы нет, счастья тебе, артистище ты мой! – сказал директор бродящей театральной труппы, после чего опять взял нож, кончиком отрезал кусочек солонины и отправил его в рот, спокойно продолжив трапезничать.

– Есть, господин Мурари, есть проблема. Ее отец и гроша ломаного не дает за наши актерские глупости. Если я хочу с его дочкой быть, то должен забыть про комедиантство. Хочет, чтобы я успокоился и в порядок себя привел. Чтобы не скитаться, как он говорит, от города до города. Говорит, на первых порах готов меня помощником принять в свою колониальную лавку, а потом… Потом знаете как? Милица красивая девушка. Нравится она мне, что тут еще говорить…

– И?..

– И ничего, шеф. Хорошая лавка и просторный дом на главной улице, сад большой и красивый. И смоковница в нем прижилась. Плодоносит как сумасшедшая, совсем как в Приморье. Река рядом. На пароходах люди и товары приходят. Город богатый, это вы точно сказали.

– Если это тебя осчастливит, великий ты мой артист…

– Девушка воспитанная, но одинокая, как колодец-журавль в чистом поле. Грех это, господин Мурари. Ни родни близкой, ни ухажера. Все ведь ей одной потом достанется! А ты тут думай о Бранковых муках, или Капитановы реплики заучивай. Разве это не перст судьбы, а ведь ее искушать нельзя! – причитал Радуле.

Мурари молчал. Он знал, как аукнется его труппе уход молодца.

– Значит, бросишь и труппу, и театр, – констатировал он.

– Да, шеф, – подтвердил молодой актер.

– Хорошего актера на амплуа негодяя теперь трудно найти, – скорее про себя произнес Мурари, и продолжил: – Нелегко нам придется, но выкрутимся. В театре всегда найдется какое-никакое решение.

– Понимаю, но… Я решил, шеф. Надеюсь, мой уход не очень вам навредит. Впрочем, на этом свете столько злых людей, так что, может, кто из них решится на подмостках себя изображать перед людьми, – попытался молодой человек утешить Мурари.

Старый артист перестал есть. Он смотрел куда-то вдаль, за крыши низких домишек. Взор его затуманился. Прекрасное золотое утро стало вдруг осенним и тихим.

Стан Мурари и раньше, в молодости, пока в этом был смысл, подумывал когда-нибудь вернуться в родной дом, туда, в село Коронини на берегу Дуная, подремонтировать заброшенный дом, привести в порядок виноградник. Попивать белое винцо и есть горячий ржаной хлеб с изюмом. Смотреть с холма из тени под абрикосом, как скользят по воде лодки. Но так и не решился.

Не задерживался надолго ни в одном городе, где останавливалась труппа. Негде ему было бросить якорь. Все только думал: еще одно представление, еще один сезон, еще один переезд…

– Иди, сынок, – сказал Мурари.

Радуле поклонился шефу, повернулся на цыпочках и направился туда, откуда возник словно тень.

Неожиданный порыв ветра поднял несколько опавших листьев абрикоса. Мурари почувствовал на лице холодное влажное дыхание ветерка, словно прилетевшего с Леты – реки забвения.

– Прощай, Вук Бранкович! Вы, сербы, словно повсюду тащите за собой этот груз предательства, и так, похоже, и будете тащить его, пока земля стоит, – тихо, но злобно прошептал Мурари. После чего опустил голову и продолжил нарезать солонину и свежий хлеб. Теперь он ел жадно. Быстро глотал куски. Солнце, преодолевая тень, натягивало на его лицо серую маску.

День, о котором он так долго мечтал, и сегодня не состоялся.

Филип, молчаливый артист (из дневника)«Вхожу в хижину, которая кажется пустой. В темноте сидит мужчина. В слабом свете догорающих угольков забытого очага видны его волосы, падающие на глаза. Это Слепой. Я сразу узнаю его. Потому что я, я – Лир, некогда подарил ему жизнь, но приказал выколоть глаза. Слепому оставлена только флейта. Он играет незнакомую мне мелодию. Этот слепец – молодой артист Филип, которому я однажды в Веймаре сказал, что он бездарен, и не дал ему никакой роли. А он продолжил пробоваться и приходил каждый день, вплоть до премьеры. Он был словно Глостер при своем короле. Сейчас тот молодой человек – слепой. Мой Глостер стоит напротив меня и молчит. И молчит. Я не узнаю его музыку, и кажется, что мне было бы легче, если бы я ее знал. Кричу: «Пять дней даю тебе для подготовки и защиты от всех бед мира, а на шестой я повернусь спиною к королевству!» Убиваю этими словами доблесть. Ибо не играющий актер сотню, тысячу раз умирает вместе с героем, чью реплику он помнит, и которую мог бы оживить или воскресить. Я знаю это, и мне больно. Чувствую, как задыхаюсь, стоя перед ним. Перед молчащим Филипом. И тут просыпаюсь».

Савич записал свой сон на белом листе бумаги и отложил перо. Закончился второй час первого июньского дня 1889 года.

3

Веселее всех живет тот, кто умеет обмануть самого себя.

Хорхе Луис Борхес

Трактир «Бранковина».

Клетчатые скатерти и бархатная тишина.

– Извольте, – говорит официант и ловко, как опытный жонглер, выставляет на стол металлический овал с гурманской плескавицей, чевапчичами, свиной отбивной и полпорцией оладий. Потом тарелки с печеным красным перцем, керамическое блюдце с двумя перчиками чили в масле с молотым перцем и дольками чеснока, пол-литра белого вина и плетеную корзинку с пышным хлебом.

Дело идет к вечеру. Надоедливый дождь окрашивает все вокруг в серый цвет. Силуэты прохожих быстро исчезают из рамок витрины. Время от времени перед трактиром тормозят автомобили, остановленные красным светофором. Обеденный зал пуст.

– В этом Белграде все кажется фантастическим, а на самом деле – нет, – говорит Андраш.

Известный режиссер, впервые получивший работу в Белграде, сидел за трактирным столом напротив него. Лицо его казалось спокойным. В глазах – тоска. Вырванный из мира Паннонии, необозримого пространства бесконечной равнины, он столкнулся с повседневной драмой большого города: непристойные предложения, необузданные желания, эгоцентризм и самореклама…

«Люди самолюбивы, потому что не насытились и боятся голода, злы, потому что унижены и обижены, несправедливы, но и к ним несправедливы их близкие, несчастны, оскорблены, обозлены, храпят в обносках под вонючими перинами, завидуют друг дружке из-за чашечки кофе, чистой наволочки, нового велосипеда, поднимают гвалт из-за каждой мелочи, когда дерутся над трупом какого-нибудь неизвестного героя из-за того, кому принадлежит право первым угоститься человеческим глазом».

Александр понял, что хотел сказать Андраш, констатируя самопровозглашенную фантастичность.

Он и сам год тому назад нырнул в это безумное самовосхваление, перепрыгнув из глухой провинции в ослепительный блеск большого города. Понадобилось время, чтобы рассмотреть лица.

В Воеводине жизнь по-монашески тихая, человек приносит себя в жертву земле прадедов, детям, мужу, жене, там – так уж привык человек – уважаешь до гробовой доски кума, дядю, тетку, соседа, учителя, доктора, попа…

Конечно, жизнь вовсе не идеальна в этих маленьких, пустынных и грязных городках, бывших почтовых станциях и военных лагерях, потому что люди научились травить душу человеческую надуманными историями и бесстыжей клеветой, великодушно унижать, грозить и уничтожать ее.

Здесь же, в большом городе, существует только одно – грандиозное, но глупое – Я.

– Театр в первую голову должен быть хорошим, и только потом можно говорить об авангардном, традиционном, музыкальном… Если у него нет качества, то какой смысл в его современности и авангардизме? – сказал Александр. – Сегодня люди, особенно те, которые пишут о театре, считают, что имеет право на существование только тот, который персонифицирует их взгляды на искусство. Это неправильно. Как не бывает в политике только одной партии, или одного сорта минеральной воды, так должны существовать театры разных жанров.

– В смерче страсти вы должны усвоить и соблюдать меру, которая придавала бы ей мягкость, – произнес Андраш голосом Гамлета. – Но не будьте также и слишком вялы, но пусть ваше собственное разумение будет вашим наставником, сообразуйте действие с речью, речь с действием, причем особенно наблюдайте, чтобы не переступать простоты природы; ибо все, что так преувеличено, противно назначению лицедейства.

Таков театр. И жизнь наша.

Вечер утонул в потоках ливня.

Долгий разговор о театре и искусстве, о людях и нынешнем времени превратился – как под ударами терпеливого каменотеса белый камень теряет слой за слоем, чтобы обнажить скульптуру – в «Краткую повесть об Антихристе»[7]7

Имеется в виду часть историко-философского трактата Владимира Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории».

[Закрыть].

Они вышли из трактира. Простились без слов. И каждый направился в свою сторону, в свой городской квартал, в свою тьму…

Ночь пришла в Белград,

в город, в котором нет ничего

значительного

и фантастического.

Любовь, или Заманчивый рай перед вратами ада– Я хотела еще раз поблагодарить вас за предоставленную возможность, – тихо сказала Анна.

– Вы прекрасно сыграли свою роль.

– Спасибо.

– Мне доставила удовольствие работа с вами. Роль Корделии вовсе не легка, так что вы должны быть удовлетворены, госпожа Анна. Премьера – всего лишь выход на свет. Это событие для общества, все прочее – театр. Только спокойно, решительно и четко, как на репетициях. Сегодня вечером вас ждет успех. Поверьте в себя, дорогая Анна, так, как я верю в вас, – сказал Савич, опуская на ее узкий гримерный столик в стиле барокко алую розу, завернутую в золотистую бумагу, символизирующую огонь и солнце. Любовь, счастье и понимание…

– Спасибо, господин Савич. Вот скромный подарок для вас. Надеюсь, вы примете его, – сказала Анна, вставая, и протянула ему тонкий квадратный пакетик. Свой подарок она тоже упаковала в тонкую золотистую шуршащую бумагу. Пакетик она перевязала тонкой зеленой полоской. Как лентой Венеры.

– Благодарю вас, – отозвался Савич и глубоко поклонился ей.

Из коридора доносились неотчетливые голоса актеров, взволнованных предстоящей премьерой.

Анна и Иоганн стояли друг против друга в узкой и неприбранной гримерке Дворцового королевского и национального театра в Мюнхене. Газовый свет приклеил их как бы обнявшиеся тени к стене.

– Заманчив рай перед вратами ада, – произнес Савич по-сербски.

– Я не поняла, дорогой Иоганн. Это сербская поговорка? – спросила Анна.

– «Напрасно! Я вернусь в отравленный сей мир! Не стану залпом пить его, на радость всем врагам», – Йован продолжил неистово декламировать по-сербски стихи Лазы Костича.

Анна Дандлер не сводила с него глаз. Улыбка красила ее прекрасное лицо. Она любила эти игры перевоплощения, в которые включалась и ее театральная, детская настойчивость во время ухаживаний, как и многочисленные, часто неразборчивые и банальные изречения, которые так здорово помогают избегать решительных объяснений и выкручиваться из неприятных ситуаций. И еще ей нравились театральные цитаты, единственной целью которых было переключить внимание собеседника. Именно так говорил Савич, на самом же деле это была давно усвоенная привычка актеров, слепо верящих в то, что на сцене, а тем более в жизни, нельзя зависать без текста и смысла.

Савич развернул пакетик. Платочек из шелка-сырца малинового цвета и листочек, на котором синими чернилами было написано: «С любовью…»

Она хотела поцеловать его.

Подарить ему все, что было умолчано и сокрыто.

Какие странные нити связывают людей! Давно, когда он юношей в прекрасном городе Веймаре познакомился с любовью, Анна Дандлер еще не родилась. Столько лет непреодолимой преградой пролегло между ними. И сколько сухих обыкновенных лет, прожитых только для того, чтобы стереть воспоминания, ампутировать счастье, нейтрализовать страсти, подавить желания. И вот, когда это дикое, бесконтрольное пламя стало затухать, превращаясь в пепел сгоревшего времени, в тонком осадке опыта, горечи болезненных и прекрасных воспоминаний, случайно пророненных слов, Савич вдруг ощутил, что перед ним стоит некто прекрасный и сильный, кто может своим дыханием раздуть скрытые под пеплом угли, из которых разгорится новое пламя любви.

Это было так непросто принять, хотя втайне он желал, чтобы нечто подобное произошло.

А желания – не обязанности, не порядочность и не доброта – спасают людей.

Ему захотелось обнять ее. Страстно поцеловать. Как в то утро в Аугсбурге, перед распахнутыми дверями ее маленькой квартирки, в которой он разделил с ней ночь. Возвращаясь тогда от Анны, он знал, что всю жизнь будет любить эту девушку. Как знал и то, что неподвластное желание можно удовлетворить, только навредив себе.

Кто-то грубо постучал в двери гримерки.

– Момент! – отозвалась Анна.

– Госпожа Дандлер, через десять минут начинаем! – прозвучал в коридоре голос госпожи Шмидт.

Неудачная просьба, или Клятва Гаврилы Стефановича Венцловича– Пробовали мы несколько раз в Тимишоаре и в Пеште но власти нам отказали по моральным соображениям. Во второй раз причиной стал какой-то политический намек, внешнее сходство кого-то из членов труппы неизвестно с кем, в пятый им не понравился «несоответствующий репертуар». К тому же, если все это взять в целом, налоги на нас обрушиваются невероятные, и нам не по силам их выплатить – жаловался Йован Цаца Кнежевич побратиму Йовану Джорджевичу.

Рядом с актером и режиссером Кнежевичем сидел Лазар Миросавлевич, его друг и компаньон в театральных делах Баната. Лазар молчал, углубившись в кучу бумаг. Заявления и многочисленные просьбы.

В тот вечер в Сомборе шел густой снег.

Широкая пустая улица огорожена с двух сторон заборами. Зимняя белизна слепит глаза. Где-то вдалеке слышен детский плач и смех цыганской мандолины.

Давно они сидели в гостиной дома Джорджевича, пили липовый чай и ели свежие домашние бисквиты. Спорили громко: действительно ли уважаемый богослов и поэт Гаврила Стефанович Венцлович нанес огромный ущерб сербскому театру, рассказывая всюду о том, как вредят народу уличные театры. Являются ли его «горячие проповеди» против женщин, девушек, «подружек дьявола, обманывающих добрых набожных людей по его наущению», проклятием, которым и сегодня отмечены души несчастных сербских гистрионов или же все происходящее, гнетущее души народа, всего лишь очередной этап тяжких времен, сквозь которые влачится обездоленная и обезглавленная нация. Говорили о новых пьесах, поставленных в Пеште и Вене. Говорили о деятельных сомборских любителях и о стремлении Джорджевича как можно скорее сформировать репертуар национального театра.

По этим беседам долгими зимними вечерами выходило, что авторитет Джорджевича, завоеванный им в обществе работой в сомборской жупании, позволит получить дозволение властей для оршагтзации театральной труппы.

– Ничего у нас не получится, клянусь, только попадем под удар «Регламента о театрах» Баха, – заключил Кнежевич.

– Получится, друг мой. Получится, и тогда мы, голубчики вы мои, должны быть готовыми к этому, – взбодрил Кнежевича его тезка Джорджевич.

– Хорошо мы начали во Враневе, получили разрешение, а через пять дней поздравил нас запретом фельдмаршал-лейтенант Иоганн Коронини, граф Кромбергский, гувернер Земельного управления Сербским воеводством и Тамишским Банатом в Тимишоаре, – напомнил Цаца Кнежевич.

– Но ведь не вечен же Александр Бах, братья мои, ни он, ни его абсолютистское правление, недолго будет держаться его диктатура и цензура литературной и театральной жизни в этой несчастной империи! – взбадривал их писарь канцелярии великого жупана Бачки, Исидора Николича Джавера, с резиденцией в окружном городе Сомборе.

– Я уже думал, Йован, забросить все, да и здоровье более не позволяет. Подумывал опять винным погребком заняться и жить себе спокойно, но не смог. Сердце мое безумное только ради театра колотится, – продолжил жаловаться Кнежевич.

– Потерпите еще немножко. Да, нелегко, но теперь никак нельзя сдаваться, – попросил их Джорджевич.

– Нет почти надежды. Ничего, тезка, с театром не выйдет, не будет у сербов Шекспира, – с грустью вымолвил баначанин.

– Дайте нам драмы, новые, оригинальные драмы! Ведь каждое событие древней, новой и новейшей истории нашей дает такие сюжеты, которые Шекспиру и не снились, когда он писал свои бессмертные пьесы, – быстро и громко возразил ему Йован Джорджевич.

– Умолк Гамлет, столкнувшись с сильным Бахом, – пробормотал Лазар, не глядя на Джорджевича, который уже вскочил со стула и воздел руки горе, словно консультируясь с кем-то на небе.

– Возьмите, к примеру, кровавые и золотые времена Неманичей, вот вам блистательная эпоха сербских деспотов, вот вам гнездо черногорских героев, вот вам трагическая эпоха турецкого рабства, вот вам Карагеоргий и Мишарское поле, вот вам сербско-венгерская война и сербский отпор! Пишите драмы, так вас и перетак! Окунитесь в народную жизнь, в вечный, неисчерпаемый источник народной поэзии и драматургии, которого никто еще не коснулся – в низкие хаты и в густые леса нашей жизни, куда еще никто не заглядывал, чтобы по примеру иностранцев собрать наши ценности и обнародовать их, чтобы мир с настоящим сербским мышлением, чувствами, говором и делами познакомить! – вдохновенно продекламировал Йован Джорджевич. Его внимательно слушали Йован Цаца Кнежевич и Лазар Миросавлевич. Свечи в гостиной догорали. Прислуга давно отправилась спать. Их лица превратились в черные гипсовые маски вольто, движения замедлились, и только их голоса можно было разобрать в комнате, полной путаных желаний и тяжелого духа.

– Пишите сербские, настоящие сербские пьесы для театра, Христом Богом заклинаю вас – прошептал Джорджевич.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Лир:[8]8

Здесь и далее сцены из «Лира» приводятся в переводе Б. Л. Пастернака

[Закрыть]

Отдаем тебе

Весь этот край от той черты до этой,

С лесною тенью, полноводьем рек,

Полями и лугами. Им отныне

Владей навек с супругом и детьми.

Что скажет нам вторая дочь – Регана;

Жена Корнуэла? Говори, дитя.

Даем тебе с потомством эту треть

В прекрасном нашем королевстве. Ширью,

Красой и плодородьем эта часть

Ничуть не хуже, чем у Гонерилъи.

Что скажет нам меньшая дочь, ничуть

Любимая не меньше, радость наша,

По милости которой молоко

Бургундии с лозой французской в споре?

Что скажешь ты, чтоб заручиться долей

Обширнее, чем сестрины? Скажи.

Корделия:

Ничего, милорд.

Лир:

Ничего?

Корделия:

Ничего.

Лир:

Из ничего не выйдет ничего.

Так объяснись.

Корделия:

К несчастью, не умею

Высказываться вслух. Я вас люблю,

Как долг велит, – не больше и не меньше.

Лир:

Корделия, опомнись и исправь

Ответ, чтоб после не жалеть об этом.

Корделия:

Вы дали жизнь мне, добрый государь,

Растили и любили. В благодарность

Я тем же вам плачу: люблю вас, чту

И слушаюсь. На что супруги сестрам,

Когда они вас любят одного?

Наверное, когда я выйду замуж,

Часть нежности, заботы и любви

Я мужу передам. Я в брак не стану

Вступать, как сестры, чтоб любить отца.

Лир:

Ты говоришь от сердца?

Корделия:

Да, милорд.

Лир:

Так молода – и так черства душой?

Корделия:

Так молода, милорд, и прямодушна.

Лир:

Вот и бери ты эту прямоту

В приданое…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?