Текст книги "От Савла к Павлу. Обретение Бога и любви. Воспоминания"

Автор книги: Николай Пестов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)

Арест Зои Вениаминовны

Тяжелым испытанием для меня явился арест Зои Вениаминовны.

Это случилось в 1930 году, когда немцы Поволжья оставили свои земли в России и все приехали в Москву хлопотать о выезде в Германию.

Из их среды мы пригласили как воспитательницу наших детей девушку Маргариту Яковлевну. Зоя Вениаминовна в то время работала как инженер на фармацевтическом заводе, а дома оставалось трое наших детей возрастом от 3 до 8 лет со старушкой, бывшей монахиней Спасо-Евфимиевского монастыря в Суздале (все монастыри к этому времени были закрыты)[35]35

Все эти годы (с 30-х по 50-е) матушка Евникия, как звали монахиню, жила в семье Пестовых под видом матери Николая Евграфовича, к тому времени уже скончавшейся. Монахиня Евникия скончалась в возрасте 95 лет в 1957 году.

[Закрыть].

Вскоре все приехавшие из Саратовской области немцы были арестованы, и в их числе и наша Маргарита Яковлевна. Так как все письма к немке посылались через Зою Вениаминовну, то этого было достаточно и для ее ареста. Все арестованные были отправлены для разбора дела в Самару, а затем перевезены в Ульяновск.

После ареста супруги я сам поехал вначале в Самару, а затем в Ульяновск хлопотать через прокуратуру об ее освобождении. Дома с детьми оставались моя сестра и старушка-монахиня.

Это происшествие заняло около двух месяцев напряженной жизни, пока жена не была освобождена.

Из воспоминаний дочери, Наталии Николаевны Соколовой

«Как арестовали маму, мы не слышали. Мы проснулись утром, и, как обычно, около нас была тетя Варя и „бабушка“ – монахиня Евникия, прожившая в нашей крохотной кладовой целых двадцать семь лет. Вечером отец пришел с работы и сказал нам, что мама уехала к дедушке, который заболел. Нас только удивило внимание, которое с того дня стали нам оказывать наши тетушки – Раиса Вениаминовна и Зинаида Евграфовна, приходившие с того дня к нам чуть ли не ежедневно. Меня они начали учить держать иголку, а на Рождество они устроили нам елку, даже позвали к нам знакомых ребятишек. В праздничный вечер я только сожалела, что с нами нет мамы, потому что нас не переодели в парадные матросские костюмчики, и мне при гостях было стыдно за свои дырявые локти на красной кофточке.

Однажды утром почтальон принес открытку на имя Коли. Брату подходил седьмой год, и он с интересом начал разбирать незнакомый почерк. Вдруг появился папа, выхватил у Коли открытку и скрылся в своей комнате. Мы стояли, как ошеломленные, но нас уговорили не плакать, потому что „папа весь задрожал, по-видимому, очень взволновался открыткой^, – объяснили нам взрослые. Папа вышел минут через двадцать, уже одетый в дорогу и с чемоданом в руке. Он коротко сказал Варваре Сергеевне, что едет в Самару, искать жену, ибо в открытке было написано: „Дорогой Коля, твоя мама едет поездом в Самару. Шура“.

Мы, дети, по-прежнему ничего не поняли. Только 16 марта, когда мама вернулась домой после трехмесячного ареста, мы узнали из ее рассказов о следующем.

Маму арестовали ночью. Собрав вещи в дорогу, супруги сняли образ, и мать благословила им спящих детей. Потом супруги, прощаясь как бы навеки, поклонились друг другу в ноги, обнялись и со слезами целовались. Видя эту трогательную сцену, дворник и комендант, присутствующие как понятые, опустили головы и тоже заплакали.

Квартиру тщательно обыскивали, ворошили белье, постели, но никто не знал, что ищут. В темном коридоре стоял чемодан и корзина с вещами Маргариты Яковлевны. „Чьи это вещи?“ – спросил милиционер. „Нашей прислуги, которая уже ушла“.

Приоткрыли чемодан. „Аккуратность просто немецкая! – восхитился сыщик. – Жалко такой порядок портить!“ – „Да, она немка была“, – подтвердила мама. „Так это вещи не ваши, нечего их и перебирать“, – решил чекист и захлопнул чемодан. „Бог спас нас“, – рассказывала впоследствии мама. Если бы развязали стопочки белья, перевязанные ленточками, то нашли бы всю переписку с Германией тех немцев Поволжья, которые собирались бежать из СССР, как евреи бежали из Египта. Но на границе эти немцы были задержаны, а во главе их стоял пастор – дядя нашей Маргариты. И все письма шли к нему через Маргариту, а посылались на наш адрес, на имя Зои Вениаминовны Пестовой.

Маму поместили сначала в камере Бутырской тюрьмы. Холодная, грязная, тесная и вонючая камера не так угнетала ее, как полное неведение о судьбе своей семьи и незнание, за что она арестована. На допросах ее спрашивали о родных, об образовании, об отношении к заводу, который она очень любила, так как была энтузиастка своего дела, спрашивали ее о знании немецкого языка, который она совсем не понимала. Зоя Вениаминовна со слезами умоляла сообщить ей о муже и детях, но получала такие ответы:

– Муж сидит, дети в детдоме.

– За что же?!

– Скажите сами.

Мама рыдала, терзалась сердцем и мысленно умоляла Пресвятую Деву заступиться за ее семью. Настрадалась моя бедная мамочка. Голодный паек и вши не так ее мучили, как безнравственное общество воров и скверные анекдоты женщин. Тогда она взяла инициативу в свои руки. „Я доказала им, как мелки и пошлы их интересы, я показала этим падшим людям, как прекрасен мир, какая есть художественная литература, как интересна история. Я рассказывала без устали и о царевиче Дмитрии, нашем углическом чудотворце, и о Борисе Годунове, и об Иоанне Грозном, о Петре I и о „Братьях Карамазовых“ Достоевского, и о Евангелии, и всём, всём, что знала, чем горело мое сердце, – говорила мама. – Меня слушали затаив дыхание. Сочувствуя этим темным людям, я легче переносила свое горе“.

В одной камере вместе с мамой сидела молодая идейная партийная работница из райкома – некая Шурка, как она себя сама называла. „У меня голова ленинская“, – хвалилась она формой своего черепа и хлопала себя по затылку. Но до ленинского ума ей было далеко. Шурку посадили за следующее, как она сама рассказывала:

„Я выросла в городе и не имела ни малейшего понятия о сельском хозяйстве. Всей душой преданная советской власти, я быстро продвинулась и заняла высокое место в райкоме как крупный партийный работник. Последней весной (а это был период коллективизации сельского хозяйства) в райком пришла жалоба, что крестьяне одного села отказались выезжать в поле и засеивать землю. Меня послали выяснить это дело и наладить посев. Я приехала из города как представитель власти, созвала крестьян и спросила:

– В чем дело? Почему не засеиваете поля?

– Нет посевного, – слышу.

– Покажите мне амбары.

Открыла ворота сараев. Гляжу – горы мешков.

– А это что? – спрашиваю.

– Пшено.

– Завтра чуть свет вывезти его отсюда в поле и посеять! – прозвучала моя команда.

Мужики усмехнулись, переглянулись между собой.

– Ладно! Сказано – сделано! – весело откликнулся кто-то. – За работу, ребята!

Я торжествовала: „Послушались. Видно, голос у меня внушительный! “

Подписав бумаги о выдаче пшена крестьянам, я спокойно легла спать. Проснулась я поздно, позавтракала, пошла к амбарам: „Работают ли?“ А в сарае уже пусто, вывезено все под метелочку. К вечеру назначаю опять собрание. Народ сходился веселый, подвыпивший, где-то гармонь играет, частушки поют. „Почему гуляют?“ – недоумеваю я. Наконец пришли мужики, смеются.

– Ну как, пшено посеяли? – спрашиваю.

– Все в порядке, – отвечают, – распорядитесь, завтра что сеять?

– А что у вас во втором амбаре?

– Мука! Давайте завтра ее сеять! – хохочет пьяный мужик.

– Не смейтесь, – говорю, – муку не сеют!

– Почему не сеют? Раз сегодня кашу сеяли, значит, завтра и муку сеять будем!

Меня как обухом по голове ударило.

– Как кашу сеяли? Да разве пшено – каша?

– А вы думали – посевное?! Ободранное зерно – это каша, а вы распорядились ее в землю сеять.

У меня все в глазах помутнело. А тут гудок – „черный ворон“ за мной подъезжает. Вот и попала я в тюрьму как вредительница. А что я понимаю?"

Вот эта-то молодая Шурка оказалась предоброй душой. Она от всего сердца расположилась к Зое Вениаминовне и взялась отослать сыну Коле открыточку о судьбе его мамы. Когда поезд остановился в Самаре, было около десяти часов вечера. Николай Евграфович спрыгнул на занесенный снегом полупустой перрон. Поезд ушел, воцарилась тишина, немногочисленные люди быстро исчезали. Мороз крепчал, сверкали звезды.

„Куда идти? Где искать жену?“ – думал он. „Скажите, пожалуйста, как найти тюрьму?“ – этот страшный вопрос, звучавший на темных, пустынных улицах, наводил на людей ужас, и редкие прохожие спешили отмахнуться и скрыться от высокого, крепкого мужчины с пушистой черной бородой, какая была тогда у него. Он был легко одет; мороз давал себя знать. Николай Евграфович скоро понял, что надо искать ночлег, чтобы не замерзнуть и не попасть в руки плохих людей в чужом, незнакомом ночном городе. Окоченевшие ноги вязли в глубоких сугробах пушистого снега; огни в домах угасали, город засыпал; кругом царила мертвая тишина; прохожих не стало.

Отец горячо молился. Привожу с его слов: „Я прочел трижды тропарь преподобному Серафиму и решил, что пойду на огонек в третий по счету дом“. Постучался. Дверь отворила приветливая старушка и любезно пригласила войти и обогреться. Он извинился, что побеспокоил хозяев в поздний час, вошел. Его усадили к самовару, который весело пищал на столе, покрытом белой скатертью. В углу висели иконы, под ногами лежали теплые половики, в комнате было уютно и чисто. Хозяйка пила чай со своими двумя взрослыми дочерьми, которые напоили незнакомца горячим чаем и принялись расспрашивать гостя о цели его посещения. Он откровенно рассказал, что приехал искать свою жену, арестованную два месяца назад и переведенную в Самару. Сказал, что дома у него остались трое маленьких детей, что жену его зовут Зоей.

– А как зовут ваших детей? – живо спросила одна из девушек.

– Коля, Наташа, Сережа.

– Так благодарите Бога за то, что Он вас привел в наш дом! – воскликнула девушка. – Я работаю медсестрой в тюремной больнице, и у меня в палате лежит ваша жена, которая постоянно вспоминает о своих детях. Да не беспокойтесь, она чувствует себя неплохо, кашляет. Она изболелась сердцем о доме. Пишите ей скорее письмо, завтра я принесу вам ответ от жены.

Николай Евграфович кинулся на колени перед иконами и громко зарыдал от радости, что нашел жену.

Медсестра указала отцу, по какой тропке ему надо будет утром пройти, чтобы жена могла его увидеть через окошко. И он несколько раз, будто ожидая кого-то, медленно прошелся под окнами больницы. Супруги увидели друг друга. „Сердце мое сжалось, – рассказывала мама, – ведь мороз-то был тридцать градусов, а на ногах у мужа были только легкие штиблеты и даже без шерстяного носка!“

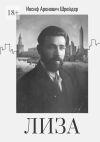

Николай Евграфович.

Около 1930 года

Но ему было не до простуды (он от этого никогда не болел). Папа проявил инициативу, связался со следователем и прокурором и выяснил, в чем дело. Он пробыл в Самаре дня три, ежедневно переписывался с супругой, и уехал в Москву успокоенный, ибо было доказано, что мама арестована по недоразумению, не имеет с немцами никакой связи и скоро будет отпущена. А любезная медсестра обещала папе держать больную в больнице как можно дольше, ибо кашель у нее не проходил, хотя после свидания с мужем она чувствовала себя хорошо и повеселела. Энергичная и изнывающая от безделья, мама взялась топить в больнице печки, перештопала все больничное белье, даже вышила мне платье. Она выдергивала нитки из сурового полотенца и этими нитями расшила множество полос ришелье и мережки, разными рисунками, сверху донизу, сделав мне нарядное белое платье. Мама часто рассказывала мне про тюрьму, причем всегда благодарила Бога за посланное ей испытание».

Профессор

Еще не окончив своего образования в МВТУ, я по рекомендации моего руководителя, академика Э.В. Брыцке, был зачислен сотрудником Научного института по удобрениям, где преподавал и вел исследовательскую работу.

Тотчас же по окончании МВТУ я стал помогать академику Э.В. Брыцке в качестве ассистента и около 1928–1929 годов стал вести технико-экономические расчеты при кафедре минеральных удобрений и затем читать доцентский курс по технологии азотных, калийных и сложных удобрений. Из МВТУ перешел во 2-й МХТИ, а затем в Военную академию химической защиты Красной армии им. К.Е. Ворошилова, где в должности завкафедрой калийных солей проработал до октября 1933 года.

С осени 1933 года оставил Военно-химическую академию и до осени 1937 года преподавал в МХТИ им. Менделеева, где читал курс и руководил дипломными работами по специальности «технологии минеральных удобрений». <…>

Мои научные работы посвящены термическим процессам переработки фосфатов на удобрения, комбинированным и сложным удобрениям, методике анализа удобрений, методам расчета, обследованию установок, технологии чистых и технических фосфатов и др. Принимал участие в работе опытных установок на заводах и обследовании производственных установок (Черноречье, Константиновский химический завод).

В последнее время (начало 40-х годов. – Прим. сост.) работал над методикой научно-исследовательской работы (написал ряд статей и книгу), над получением магниесодержащих удобрений и определением физико-химических свойств в удобрениях. Всего имею около 160 научно-исследовательских работ, монографий и статей.

В 1931 году получил премию за научные труды от Комитета по химизации.

В 1933 году был премирован ударной грамотой в НИУИФ, и в 1935 г. – в МХТИ им. Менделеева.

Николай Пестов. 1932 год

В ноябре 1934 года утвержден ВАК в звании профессора по кафедре минеральной технологии.

и мая 1935 года утвержден ВАК в ученом звании действительного члена института НИУИФ по специальности «химическая технология».

С 1935 года по 1937 год состоял председателем программно-методической комиссии ГУУЗа НКТП по химическим втузам.

Моя работа в Менделеевском институте закончилась конфликтом с общественностью.

Шел 1937 год. Почти ежедневно на страницах центральных газет помещались сообщения о процессах над «врагами народа» – видными государственными и партийными деятелями, представителями советской науки и интеллигенции.

«В Москве мучительно воспринимали арест того или другого человека, в невиновности которого были убеждены», – писал о тех годах в своих мемуарах И. Эренбург.

Я не присутствовал ни на одном собрании, где выступили бы люди, протестуя против расправы с товарищами, в невиновности которых они не сомневались… Мы видели, как арестовывают людей, никогда не примыкавших ни к какой оппозиции, верных приверженцев

Сталина или честных беспартийных специалистов. Народ окрестил те годы «ежовщиной».

В те годы, по словам того же И. Эренбурга, чтобы выжить, нужно было «жить, сжав зубы, и научиться одной из самых трудных наук – молчанию»[36]36

И. Эренбург. Люди, годы, жизнь.

[Закрыть].

Но были мужественные люди, которые находили в себе силы сказать «нет» тому, что творилось вокруг них. Эти люди заплатили смертью за свое мужественное поведение.

…Тухачевский, Постышев, Эйхе, Брюханов, Рудзутак… Да всех разве перечтешь. Среди них были и те, кого я лично знал в годы революции и Гражданской войны. Да, выступить в те годы против официальной линии, так сказать, нарушить «молчание», было равносильно подписанию себе смертельного приговора.

И тем не менее мне пришлось это сделать при следующих обстоятельствах.

В Менделеевском институте я работал на кафедре проф. Н.Ф. Юшкевича, под его непосредственным руководством. Это был талантливый ученый-химик, оказавший большое влияние на развитие отечественной химической школы. Именно по его представлению я был утвержден ВАК в звании профессора. В апреле 1937 года зав. кафедрой проф. Юшкевич был арестован ГПУ, потом освобожден, а затем снова арестован. В связи с этим аспиранты потребовали провести собрание кафедры, чтобы выяснить, что вредного было в педагогической деятельности «врага народа» Юшкевича.

Как старший на кафедре, я должен был председательствовать на собрании. Открыв собрание и взяв себе слово, я высказался за то, что необходимо пока подождать осуждать Юшкевича до разбора его дела в ГПУ и официального уведомления об этом руководства института. Это противоречило мнению молодых и горячих аспирантов.

– Профессор, – сказала мне одна девушка, – неужели вы не понимаете, что ГПУ не ошибается?!

Мне ничего не оставалось делать, как уйти с собрания кафедры, передав председательство одному из доцентов…

Через несколько дней, придя на работу, я увидел, что люди стараются как бы не замечать меня. Виновато улыбаясь, прячут глаза и стараются со мной не разговаривать. Было обидно и больно за них, но я старался работать, как будто бы ничего не произошло. Неделю спустя, придя на работу, я получил приглашение зайти в отдел кадров, где мне вручили выписку из приказа № 168 по Московскому химико-технологическому институту им. Менделеева.

В приказе было сказано, что «профессор кафедры основной химии Пестов Н.Е., как не получающий учебно-преподавательской нагрузки (часов) с пересмотром штатов на 37–38 уч. год, освобождается по МХТИ с исключением из штата с 1 июля 1937 года. Основание: распоряжение тов. Маслова».

Через несколько дней после увольнения из МХТИ им. Менделеева я был освобожден от председательствования в программно-методической комиссии ГУУЗа по химическим втузам.

Но у меня еще оставалась работа в Научно-исследовательском институте по удобрениям (НИУИФ). Положение мое было очень серьезным. Почти ежедневно, скорее еженощно, я ожидал ареста. Считаю, что только по молитвам моих детей, жены и духовного отца я в то время не был арестован и остался жив.

Дети Пестовых: Коля, Наташа, Сережа.

Начало 30-х годов

Прошло два года. Летом 1939 года совершенно неожиданно для себя я получаю по почте письмо следующего содержания:

«Многоуважаемый Николай Евграфович! Сообщаю, что Вы единогласно избраны на заседании Совета 16/ VI-39 г. заведующим кафедрой химической технологии нашего института. Прошу по получении сего зайти в институт. Зам. директора проф. Шлифштейн».

На бланке стоял исходящий номер и штамп Московского инженерно-экономического института им. Серго Орджоникидзе.

«Недоразумение какое-то, – подумал я, – этого не может быть!»

Но бумага передо мной, и это не галлюцинация…

На другой же день я был в институте и принимал поздравления от своих будущих сослуживцев. С 1 сентября 1939 года я приступил к работе в МИЭИ.

…На базе моих научных исследовательских работ я написал докторскую диссертацию «Физико-химические свойства порошкообразных и зернистых продуктов химической промышленности». После защиты этой диссертации в январе 1941 года в Академии наук СССР я получил степень доктора химических наук и был утвержден в этой степени приказом ВАК.

Моя диссертация размером в 15 печатных листов была напечатана отдельным выпуском издательством Академии наук СССР; в 1947 году мой брат Владимир Евграфович, живший в эмиграции в Болгарии, узнал обо мне, посетив в Габрове выставку работ Российской Академии наук.

Тридцатые годы

Из воспоминаний дочери, Наталии Николаевны Соколовой

«Когда нам было лет десять-двенадцать, папа иногда собирал нас по вечерам для духовного чтения. Обычно это было перед вечерней молитвой. Отец читал нам сам вслух Евангелие, объяснял притчи, указывал, как надо в жизни руководствоваться Священным Писанием. Папа читал нам жизнь святых и произведения Поселянина. Но он делал, как мне думается, ошибку в том, что в эти часы нам разрешалось жевать мягкие булочки, бутерброды, даже заниматься рукоделием. Мама учила меня шить, ребята что-то вырезали и клеили, наше внимание к словам отца рассеивалось. К сожалению, эти вечера продолжались только года два-три, потом нам стало некогда, появилось много уроков, часто кто-нибудь болел, а папа ездил в командировки, или у него были вечерние часы в институте. Папа часто тяжело страдал приступами бронхиальной астмы. Мама всегда очень переживала его болезнь и пугала нас словами: „Умрет отец – я вас на одном черном хлебе буду держать!“ Тогда мы – дети – начинали прилежно читать акафисты святым. Смысл текста был нам далеко не ясен, но мы твердо верили, что святые нас слышат, и Бог исцелит нашего дорогого папочку. Мама научила нас молиться от души и своими словами. Когда папа болел или задерживался на работе, мама вставала с нами и горячо выпрашивала у Бога благополучие нашему семейству. Для меня это был пример настоящей искренней молитвы. Мы повторяли за матерью простые, понятные слова, обращенные к Богу: „Господи, дай папе нашему здоровье!“ Поклон. „Господи, сохрани нашу семью от беды!“ Поклон. Или: „Господи, прости нас, прими за все наше благодарение“.

Мама жила под вечным страхом. Она боялась несчастного случая на улице, боялась ареста, боялась, что донесут о том, что мы верующие, боялась, что их уволят с работы. Однажды произошел следующий случай, характерный для того времени.

Отец мой, Николай Евграфович, около двух суток ехал в пассажирском поезде, возвращался в Москву из длительной командировки. В одном купе с ним ехало трое грузин. Они играли в карты, шутили, рассказывали анекдоты и выпивали. Папа не принимал участия в их веселье. Он тихо лежал на второй полке и молился. Грузины звали его в свою компанию, приглашали и в ресторан, но он вежливо отказался, ссылаясь на нездоровье.

Один из попутчиков не выдержал его молчания, вспылил и сказал: „Вы, наверное, враг народа, потому что вы не вступаете в наш разговор, видно, боитесь выдать себя. Погодите, мы до вас доберемся: вот приедем в Москву и сдадим вас на руки соответствующим органам“.

Отец не смолчал, но сказал, что его оскорбляют их подозрения. Ведь он просто устал и болен, так зачем же его тревожить? Однако грузин не унялся: „Пусть проверят, что вы за личность“, – грозил он.

Сердце отца дрогнуло, ибо с ним была его Библия. Он боялся, что его станут обыскивать и, найдя Библию, донесут на работу о его мировоззрении. Но Бог услышал его. Один из попутчиков оказался порядочным человеком. Когда его приятели вышли, он шепнул: „Не беспокойтесь. Я сумею напоить подлеца перед самым прибытием в Москву. Я уложу его спать, а вы, не теряя ни минуты, поспешите выйти из вагона и удалиться“.

Отец поблагодарил грузина и последовал его совету. Поезд прибыл в Москву около десяти часов вечера. Была морозная зима, мы с мамой ожидали поезда на перроне, ибо получили от отца телеграмму с номером вагона. Пропыхтел паровоз, поезд остановился. И первым, кто выскочил из вагона, был мой дорогой папочка. Я кинулась было к нему на шею, но он (впервые в жизни) тут же меня отстранил, кивнул маме и быстро, чуть не бегом, зашагал по перрону. Мы с мамой, ошарашенные его поспешностью, еле за ним поспевали. Мы влетели в первый попавшийся трамвай, огляделись и перевели дух. Полупустой вагон загремел и тронулся. Тогда папа шепнул: „Слава Богу! Кажется, мы одни, меня не преследуют“.

Маме от детей. 1935 год

В те годы родителям приходилось тщательно скрывать свои убеждения. Иконы стояли в книжном шкафу или за занавеской. Родители опасались ходить даже в дальние храмы. Закрылись несколько церквей, куда мы раньше ходили, были арестованы священники, посещавшие наш дом. Оставшиеся священники скрывались и тайно совершали требы по квартирам своих духовных детей.

Папа и мама ездили куда-то, не говоря даже о том нам, а иной раз и в нашу квартиру собирались для богослужения какие-то незнакомые люди. Это было торжественно и таинственно. Накануне убирались, обсуждали обед, готовили. Нас предупреждали, просили быть серьезными и никому ничего не рассказывать.

Батюшка располагался в кабинете папы. Еще до рассвета к нему спешили на исповедь его осиротевшие духовные дети. В темном узком коридоре у двери кабинета толклись плачущие старушки, а мама с предосторожностью отпирала сама дверь, впуская только тех, кого ждали. Утром служили литургию, во время которой пели, как комарики жужжат. Говорили друг с другом только шепотом, многозначительно переглядываясь, всхлипывали и глубоко вздыхали. Мы, дети, смотрели на все это с удивлением.

Сестра отца – тетя Зина – работала в Ленинской библиотеке и в изобилии снабжала нас увлекательной переводной художественной литературой. Мы с Колей часто выходили из подчинения родителей и ложились спать очень поздно. Дождавшись, когда взрослые уснут, вновь включали свет и еще долго читали.

Утром папе приходилось по нескольку раз приходить к нам и будить нас в школу, мы с Колей никак не могли проснуться. Папа всегда будил нас, а потом и внуков, с бесконечным терпением и кротостью. Ярко помню такую картину: Сережа уже ушел; я поспешно надеваю пальто и соображаю, что мне придется бежать проходными дворами, чтобы не опоздать на уроки. Заглядываю в столовую. Там Коля еще лежит, зарывшись в подушки, с градусником под мышкой, а мама натягивает ему уже чулки. Папа ползает на коленях около дивана, стараясь ручкой зонта извлечь откуда-то Колины ботинки.

Зоя Вениаминовна с дочерью Наташей

Мы с Колей постоянно что-то теряли, наши книги и тетради находили под кроватями. Коля не тянулся к школе, в младших классах ему было скучно. Он охотно пропускал занятия, не был самолюбив и не переживал недовольства учителей и вопросов ребят: „Почему ты не пионер?“ А отличниками учебы были мы все трое. Я переживала свое „непионерство“, но без обиды на родителей, а как добровольное мученичество первых христиан, о которых я тогда читала. Я просила у папы разрешения объяснить всем, что я верующая, я даже часто забывала снять крестик, и его у меня школьники видели. Папа запретил нам упоминать в школе о вере, говоря, что за наше религиозное воспитание его могут снять с работы. „Вот ты не хочешь страдать, а детей заставляешь“, – говорила мама. „Пусть молчат“, – отвечал отец. Но молчать, имея ответ, дело трудное. Молчание доказывало, что мы или не знаем, что сказать в свое оправдание, или слов не подберем для выражения своих мыслей, или мы просто упрямы и глупы.

Представляться такими – это подвиг юродства, а легко ли взять его на себя тем, кто привык к похвале и любит, чтобы им все восторгались? У меня, как и у Сережи, была детская гордость, побороть которую было очень трудно. В такие моменты, когда на нас „наседали“, родители просто не пускали нас в школу, отчего Сережа плакал. „Я на вас директору пожалуюсь“, – как-то сказал он родителям.

Но зима кончалась, наступало красное лето, которое всегда сближало нас с отцом. Он проводил с нами все свои отпуска, играл с нами в теннис, в крокет, в волейбол, учил плавать, катал нас на лодке. Папа сочинял детские игры, я с интересом их оформляла, и несколько игр даже было издано „Детгизом“. Папа получал за эти игры большие деньги, так что мама называла их в шутку „вторая зарплата“. Зимой папа ходил с нами на каток и даже сам катался на коньках. В дни наших ангелов и на Рождество у нас устраивали праздники, и в гости приходили дети знакомых верующих людей. Одноклассников никогда не звали, потому что надо было скрывать нашу веру. Вообще знакомые посещали наш дом постоянно, друзей было много, а с некоторыми семьями мы даже проводили вместе лето на дачах. Но торжественный стол для гостей родители собирали только два раза в году: в декабре в день св. Николая (именины папы) и под Новый год (именины мамы). Вина в доме у нас даже в эти дни не бывало, и мы не имели понятия, что такое тост или рюмка. В гости мы не ходили. Мама пекла пироги, а в остальном на стол подавались лишь сладости и чай, а на Пасху кулич и пасха из творога. Мы, дети, другого уклада жизни не видели и считали, что так должно быть.

Вообще, аскетическое, покаянное настроение Николая Евграфовича накладывало на семью свой отпечаток. Взрослые беседовали лишь на религиозные темы; папа никогда не смеялся, и если б не шум и гам от веселого Коленьки, то в доме было бы грустно. Мама порой тяготилась этим вечным постом, ей хотелось куда-нибудь „выйти“, и она обижалась на мужа за то, что он ее не провожал. Однажды они пошли вместе к знакомым на какой-то семейный праздник, но быстро вернулись и с ужасом вспоминали о веселой светской компании, к которой они оба никак не подходили.

Мама сочувствовала настроению отца, но жалела его организм и часто горячо протестовала против постов и подвигов „самоумерщвления“, как она называла папин стол. Маме было обидно, что он отказывался от вкусных блюд, потому что они были мясные. Помню, что часто мама чуть ли не со слезами умоляла отца выпить молока или поесть чего-нибудь сытного, скоромного. Папа протестовал, и начинались ссоры.

Это повторялось почти всегда, когда мама собиралась сшить или купить отцу новый костюм, пальто и т. п. „В добродетели имейте рассудительность, – говорит апостол, – иначе и стремление к подвигу и добродетели может быть источником греха“. Так у нас и было. Мы с Сережей очень остро чувствовали, когда дух мира покидал семью. Наши детские ссоры не задевали глубоко наших сердец; мы могли после драки через час снова, как дети, мирно сидеть рядом, смеяться и обсуждать свои дела. Но молчание родителей, их мрачные лица, слезы мамы, вздохи папы – это глубоко огорчало нас с Сережей, и мы много и горько с ним плакали. Скандалов при нас не было, но папа замыкался в себе, был грустный, просил у мамы без конца прощения, а она отмахивалась и плакала. Что происходило между ними – мы не понимали. С возрастом мы стали догадываться, что отец стремился к святости, а его аскетическая жизнь была не под силу его супруге. Но тогда причина ссор не доходила до нашего разума, мы плакали и требовали мира. Это горе было причиной, научившей меня молиться о мире в семье жарко, настойчиво и неотступно. И до чего же было радостно, когда я видела, что Господь услышал мою молитву! Мы заставали папочку и мамочку сидящими рядом на кушетке, прильнувшими друг к другу, со счастливой улыбкой, с веселым взглядом. Мы ликовали, Сережа хлопал в ладоши, прыгал, а Коля важно говорил: „А я знал, что помирятся“. Он не переживал ссор; видно, был умнее нас и понимал, что недоразумения между родителями происходят от излишней ревности папы к спасению душ, сталкивающейся с горячей заботой любящей мамы, заботой о здоровье нашего отца. Однако ссоры эти прекратились навсегда лишь после того, как не стало Коленьки.

Зоя Вениаминовна преподает химию в художественной школе

Однажды произошел случай, доказывающий мне, что ссоры между родителями моими не колебали их взаимной любви, которая была глубока, как вода озера, покрывающегося рябью при порыве ветра и остающегося на дне спокойным и неизменным.

Был Великий Четверг на Страстной неделе. Мама уже не первый день ходила молчаливая и грустная, папа был тоже печальный, сосредоточенный в себе; мы, дети, были озабочены натянутой обстановкой и тихо плакали. Вечером мама ушла, не доложив нам, куда идет и когда вернется. Это было непривычно и тяжело. Папа позвал нас читать двенадцать отрывков из Евангелия. Вдруг кто-то постучал во входную дверь. Папа открыл. Вошел молодой человек, в шляпе, прекрасно одетый, приветливый, в наглаженных брюках, видневшихся из-под черного дорогого пальто, в блестящих начищенных полуботинках. Он извинился, что побеспокоил нас в поздний час, сказал, что едет через Москву, передал папе письмо и попросил ночлег. Он скромно сел в кухне, ожидая ответа. Письмо было от отца Сергия Мечева, который был арестован и неизвестно где находился. О. Сергий спрашивал у папы, „как наши дела“, посылал свое благословение и привет „всем нашим44 и своей семье.