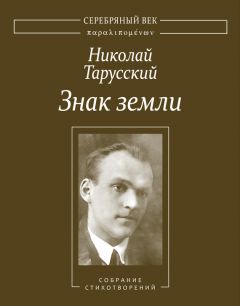

Текст книги "Знак земли. Собрание стихотворений"

Автор книги: Николай Тарусский

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)

Вот к свету поднялся

на тоненькой лапке,

На длинной кривящейся ножке,

Цветок в фиолетовой

плисовой шапке,

Осыпанной огненной крошкой.

Он к солнцу тянулся,

на цыпочки встав.

И тысячи жизней зеленых,

Весь мир, населенный

несметицей трав,

Тянулся к лучам отдаленным,

Несметными лапками шевеля, —

Весь луг, вся как есть луговая земля.

Тут утренний вечер

сквозь узкую скважину

Сложенных колечком мальчишеских губ

Вдруг дунул в луга,

в их веселую глубь —

По шапкам,

по плису головок разряженных.

И взапуски к солнцу

пустилась трава.

И дуги бегущих цветков

Сшибали друг друга.

И, как рукава,

Мотались перья листков.

Со склона течет

и взбегает на склон,

Шумит населенье лугов.

А солнце вскарабкалось

выше на клен,

Подпрыгнуло до облаков.

И подало знак,

чтобы ветер затих.

И утро в лугах распустилось,

Где травы, качаясь

на лапках кривых,

Его принимали,

как милость.

1938

II

Морской ветер («Море жужжит, с разбега…»)

Море жужжит, с разбега

Прыгнув на ребра скал,

И, покрываясь снегом,

Катит обратный вал.

Весь он одет в стеклярус,

В тонкий зеркальный дым.

Море колышет парус

За меловым, кривым,

Мечущимся в растворах

Неба и черных вод,

Чаячьих крыл узором.

Вот и другая чайка

С первой рядком плывет,

Будто бы пены сгусток,

Будто душа воды.

Вот их собралась стайка,

И в меловых, седых

Крыльях с какой-то грустью

Дышит волна морская.

На берегу старуха,

Сгорбленная, седая.

Ветру спина покорна, —

Линия та же в ней,

Что в этих волнах черных,

В крыльях летящих птиц.

Шамкает что-то глухо,

Руки длинней ветвей.

Гнется от ветра вся,

Будто лоза морская.

Кажется, наземь, ниц

Вдруг упадет от норда.

Ветер летит, рося

Пылью сырой по гордым

Темным ее щекам,

Волны кладет к ногам.

В скалах, на первый взгляд,

Жизни – как не бывало.

Как в столбняке, стоят

Каменные увалы.

И над дыханьем вод,

И над полетом чаек

Лишь подпирают свод

Каменными плечами.

Впрочем, вглядись – и вот:

Травы текут по склонам,

Елка вершину гнет;

Каменный поворот

Круглым и наклоненным

Скатом бежит к воде.

Значит, и здесь всё то же

Дышит, как и везде,

Чувством одним, похожим

На колыханье вод,

Птичьи седые крылья…

Море обходит вброд

Гальку, сосет, плюет

В камень зеленой пылью…

Девушки вышли – что? —

В шубках своих оленьих.

Может быть, черный шторм

Чувствуется поморкой?

Может быть, в исступленьи

Скоро взлетит волна?

Кутаясь, смотрит зорко,

Ветер раздул шубейки.

Всюду вода одна,

И ручейки, как змейки,

Вьются у башмаков.

В криках гагар, нырков,

Чаек окрест темнеет.

Лишь деревянный крест

Остановился, взлез

Вверх на глядень гранитный.

Да огоньки теплеют

Древнего становища,

Что бородатый, скрытный

Вырубил старовер.

Чаячьи крылья свищут,

Море взлетает вверх.

Девушки вышли – что?

Вышла старуха – что?

Скоро, наверно, шторм

Грянет своей басовой

Толстой грудной струной.

Жены, невесты, вдовы

Кверху ползут толпой

Между нагорных гнезд,

Чтоб посмотреть на море.

Ветер вздувает юбки,

Ветер срывает шубки,

Плещет рыбацким горем.

Мир потемнел. Исчез

Парус. В ушах одышка

Пляшущих вод. Как лес,

Мрачно, в зубцах чернильных,

Перемещаясь, дышит

Море.

Там, вдалеке,

В ширях тысячемильных,

Братья, мужья, отцы

Борются с дикой пляской

Неба и водных круч.

С болью, с надеждой, с лаской,

Между гагар и туч,

Там, высоко на скалах,

Девушки и старуха

Ждут их, родных, усталых.

В избах тепло и сухо…

Вот я среди поморок,

Среди потемневших лиц,

Среди бесноватых птиц,

Встал, как охотник, зорок.

Ветер сбивает шапку,

Ветер берет в охапку.

С ветром борюсь и вижу

Каменный берег рыжий,

Кипень шальной воды…

Что ж, я дождусь звезды!

Что ж, я тогда услышу

Сердце морской страны,

Вольное сердцебиенье

Чаек, людей, волны!

Руки сцепивши, пенье

Женщины завели.

Ветер относит, тушит

Их голоса вдали.

Море жужжит всё глуше…

Жду, чтобы ночь звездой

Ахнула над головой.

1937

Август («Потеплели огурцы…»)

Потеплели огурцы

В их зеленой пирамиде.

Суетятся продавцы,

Покупателя завидев.

Зачерпнув отменный плод,

Как врачи, стучат в цветистый

Бородавчатый живот:

Тот ли самый? Не зернист ли?

И когда от огурцов,

Посреди колес горбатых,

От веселья продавцов,

Голосистых, языкатых,

Мелковатою трусцой

Отплывает покупатель,

Налетает на него

Петушиный, здоровенный,

Пламенный и вдохновенный,

Праздничный, как торжество,

Гам колхозного базара.

Пунцовеют щеки свеклы,

Все в крови подземных соков.

Вьется кверху корешок,

Как китайская косица,

А мячи пунцовых щек

Кроет черная землица.

В золотой орде телег,

Посреди коней, оглобель

И гогочущих гусей,

Белоперых будто снег,

Слышен крик кровавозобых

Индюшат и визг свиней.

Сегодня ты готов, борщок

Из первой свеклы, из капусты,

Где жирный золотой глазок

Сияет, где ветвится кустик

Укропа! Мирный огород,

Собравшийся в тарелке этой,

Тобою выращен, народ,

Под шапкой солнечного лета!

Спасибо вам, благодарю

Тех, что пололи, поливали,

Будили песнями зарю

И солнце с песней провожали!

1938

Покойница («В саду за чаем как-то в знойный день…»)

В саду за чаем как-то в знойный день

Старушка-тетка, не окончив фразы

И поглядев на пыльную сирень,

Склонилась набок, повалила вазу,

Рассыпала печенье, поползла

Куда-то вниз, под стол, к лохматой шавке.

Не помогли ни фельдшер, ни игла,

Ни камфара, ни грелки, ни пиявки.

Почти что не касаясь половиц,

Поблескивавших полосою жгучей,

Монашки с чинным выраженьем лиц,

Однако походившие на щучек,

Откуда-то приплыли, чтоб убрать

Покойницу. И разбитная Фекла

Зачем-то стала в зальце протирать

Полы и замутившиеся стекла.

Читать псалтырь явился сын дьячка,

Семинарист в цветной косоворотке.

С достоинством, немного свысока

Всех оглядев, он выпил рюмку водки.

И все в дому истошным шепотком

Заговорили; только из гостиной

Глухой басок, как отдаленный гром,

Зарокотал с гнусавостью козлиной.

Мне было восемь или девять лет,

И я о смерти слышал очень мало.

Церковный запах ладана и свет

Дрожащих свечек – всё меня пугало.

А табакерка с розовым цветком

И тетушкин ореховый очешник,

Забытые на столике ночном

В ее существовании неспешном,

Меня вогнали в ужас, потрясли.

Я рано лег. Я не простился с теткой.

Я спал недолго. С кашлем, с хрипом шли

Часы над головою. Вдруг короткий

Удар отдался в рамах. И гроза

Накрыла дом. Все спали. Дом как вымер.

Но я проснулся и, открыв глаза,

Следил за всполохами грозовыми.

Прислушавшись, я различил и бас

Семинариста. И в одной сорочке

Решил проститься с теткою сейчас —

Немедленно – сейчас же, без отсрочки.

Я распахнул гостиную. В тепле

(Там пахло воском, ладаном) старушка

Среди свечей лежала на столе.

Я видел нос, привыкнувший к понюшкам,

Казавшийся прозрачным. Все черты

Обуглились. Лицо казалось острым.

И длинный стол в свечах средь темноты

Всплывал, сиял, как освещенный остров.

И в сизых кольцах слипшихся волос

Семинарист, вспотевший в душном зальце,

Вдруг пробасил: «Уж если довелось

Вам заглянуть, то я б не отказался

Проветриться. Я скоро возвращусь,

Лишь покурю. Мне нужен миг единый!»

И вдруг ушел. А я, мальчишка, трус,

Один остался в сумрачной гостиной.

Я бормотал Давидовы псалмы,

Храбрился, притворялся, что не трушу,

А за стеной, среди садовой тьмы,

Гроза рыдала в яблонях и грушах.

В порывах ветра форточки тряслись

И обдавали свежестью и палом.

Трещали свечи. Язычки вились,

Мотались, танцевали как попало.

Казалось, этот деревянный дом

Вдруг окунули в черное бучило.

Вода клокочет, ходит за окном,

Как в бочке хмель, как сусло, как бродило.

И грянуло. И полетел псалтырь

Со столика. И загудело в рамах,

Когда над крышей расколола мир

Ночной грозы чудовищная гамма.

И распахнуло окна. И, в упор

Дохнув на свечи черной мокрой пылью,

Ворвалась ночь. И страх, и всякий вздор

Дрожащего мальчишку обступили.

Вся сказочная нечисть из углов

Вдруг поползла, как в гоголевском «Вие».

Покойница из светлых рукавов

Вдруг выпростала руки восковые.

Взыграл ли ветер, кофту шевельнув, —

Покойница, казалось, оживала.

Задравши нос, кривящийся, как клюв,

Порозовела, палец приподняла…

Не помню, закричал я или нет,

Очнулся я опять в своей постели.

Струила лампа мирный теплый свет.

Вокруг меня домашние сидели.

Гроза утихла. Смутный шум ветвей —

Вот всё, что от ночной грозы осталось.

Мне было стыдно трусости своей:

Она внушала искреннюю жалость…

С тех давних пор прошло немало дней,

Я научился смерти не бояться.

Я жизнь люблю. Она всего ценней.

Я связан с нею нерушимым братством.

Но я узнал, что в смерти тайны нет,

Что смерть и жизнь – естественны и только.

И я – за разум, я – за белый свет,

И я за то, чтоб жить с разумным толком!

Коль смерть придет, коль надо умереть, —

Так мужественно, скромно, без истерик.

Во имя жизни принимаю смерть,

Во имя жизни покидаю берег.

Июль 1939

Ока

1825 («Санкт-Петербург. Еще чернеют рамы…»)

Санкт-Петербург. Еще чернеют рамы

Высоких виселиц. Еще тела

Теплы. Их сторожит жандарм упрямый.

И будто б до рассвета, до бела,

Покинувши казненных декабристов,

Я медленно на розвальнях влекусь

Сквозь тишину по переулкам мглистым,

Испытывая ужас, боль и грусть.

А в деревянных мезонинах

Слегка рокочут клавесины,

Девицы скуку льют с лица,

Играют в карты, скукой мучась,

И вдруг в истерике, в падучей

Кто брата вспомнит, кто отца.

Вельможа в беличьем халате,

На всё, на всё махнув рукой,

Забившись в глушь родных пенатов,

Пьет водку с мятною травой.

Небритый, рыхлый, лиловатый,

Следит, не выспавшись, спьяна,

За девкой голой, простоватой,

Что вихрю пляски отдана.

Платок мелькает, будто птица,

В руках плясуньи крепостной.

Сияют свечи. Пляска длится.

Он пьет, на всё махнув рукой.

И я, как Пущин, до Сибири,

Заехал к Пушкину в село.

Окольцевало, обвело

Сугробами старинный дом.

За всех, кто гибнет в этом мире,

Мы пьем, мы чокаемся, пьем.

Свеча оплыла. Пахнет салом.

Рыдает вьюга за окном.

Дрожит старинный ветхий дом.

Мы пьем, а мир, весь мир, застлало

Жандармским голубым сукном.

1937

В деревянном городке

В деревянном городке,

Под коньками-флюгерками,

Что на крышах, ввысоке,

Скачут, дружат с ветерками, —

В деревянном городке

С белым голубем в руке,

На балконе, над садовым

Морем яблонь, груш и слив,

Рос я, как юнец здоровый,

Неуклюж и молчалив.

В деревянном городке

Я менялся голубями

С однолетками-друзьями.

И, бывало, на коньке

Турман сядет, белокрылый, —

Мы хлопочем что есть силы,

Машем длинными шестами,

Бьем в ладоши и кричим.

Он сидит вверху над нами,

Белокрыл и недвижим.

В деревянном городке

Сливы спели, груши зрели.

Сладкий привкус карамели

Целый день на языке.

А на улицах старушки —

С длинной шпилькой на макушке.

Поросенок и теленок

Разлеглись на мураве.

Слышно, как пищит галчонок

В светлой липовой листве.

В деревянном городке —

Запах яблонь, запах липы,

Целый день дверные скрипы,

Пестрый зяблик на сучке.

И малиновка, и славка —

Над садовою канавкой.

Над рекою гул и гам,

Плеск и крики, плеск и крики.

Хлещет солнце по ногам,

Бьет дыханием клубники.

В деревянном городке

Мы, друзья и однолетки,

Распахнули как-то клетки

И пешочком, налегке,

С узелками и мечтами —

Тропкой, большаком, мостами —

В направленьи на Москву —

Над цветами, над кустами,

С узелками и мечтами,

Зашагали сквозь траву.

Деревянный городок,

Детство милое, простое,

Где впервые, как жучок,

Ползал техник Днепростроя;

Где водитель кораблей

Туркал кротких голубей;

Где по крышам лазал летчик,

И жужжала сетка пчел;

Где лобастый мальчик – зодчий

На песке чертеж нашел!

За тебя, мой городок,

Деревянный городок,

Пью с героями-друзьями,

Будто снова – с голубями,

Будто бы на флюгерок

Турман сел и бьет крылами!

Ну, еще, еще глоток

За тебя, мой городок!

1937

Смерть («За окошком – ливень, черный пал…»)

За окошком – ливень, черный пал,

Вздувшиеся русла майских рек.

Под горой цветистых одеял

Умирал небритый человек.

Посреди окладов и божниц,

Серафимов и архистратигов,

Смуглых, будто обожженных лиц,

Он был желт, как лист старинной книги.

Он метался, звал, не понимал,

А в груди бурлило клокотанье.

Он, не видя, руки поднимал

В жадном, отвратительном желанье.

Будто по дороге столбовой

К старому раскольничьему черту

Он хотел лететь со всей избой,

С сундуком, с заветною кисой,

Потучневшей от рублей затертых,

С холмогоркой, с парой крутобедрых

Вороных неезженых коньков,

С толстой девкою, несущей ведра,

С тройкой огнечерных петухов, —

С этим миром, стоившим немало

Унижений, подлости и слез…

А над ним, над пестрым одеялом,

Старший сын к половикам прирос.

И старик едва, чуть уловимо

Всё шептал: «ключи… ключи… ключи…»

А над головою серафимы

Поднимали острые мечи.

Меч упал. Старик с открытым ртом,

Уронив пылающую свечку,

Смолк. Но в смерть ворвался гоготком

Жирный гусь, томившийся под печкой.

Он на всю избу загоготал,

Будто ждал, чтоб умер человек…

За окошком – ливень, черный пал,

Вздувшиеся русла майских рек.

1938

Мельница («Широколобый мальчик над водой…»)

Широколобый мальчик над водой,

Над пенистой дорожкою седой,

Бегущей из-под мельничных колес

В горошинах, дробинках мелких слез.

Он слышит гул рокочущей воды,

Хрустящий круглый говор жерновов —

Всю эту песню мельничной страды,

Звучанье летних мельничных трудов.

Над мельницей огромная лоза —

Зеленый шар, насаженный на ствол,

Бросает тень, как туча, как гроза,

На полреки, засыпав пруд листвой.

И, поглядев на девочку с ведром,

Что за водою только что пришла,

Он к сваям вниз спускается зверком —

В тенистую прохладу из тепла.

Простудою несет от колеса.

И водоросль, как рыжая коса,

Прилипнув к сваям, мечется в струе,

В пузыристой стеклянной чешуе.

А девочка ушла. И он – один —

Над толкотнею струй, над зеленцой

Мелькающих, как вспышки, рыбьих спин

Среди столбов, пропитанных гнильцой.

Часы проходят. Всё слышнее гул,

Скрип колеса, падение воды.

Он с головой ушел. Он затонул

В просторном гуле мельничной страды.

И этот гул, наполнивший его,

Сквозь полусон звучит, как торжество,

Как зрелый летний день, как жизнь сама,

Что от цветов и солнца без ума.

И он взволнован голосом любви.

Он руки загорелые свои

Протягивает вверх – к лозе, к ветвям,

И вниз – к воде, к язям и голавлям…

И не отсюда ли в ответ на зов

Воды, деревьев, ласковых листков,

Принявший мир, как близкое родство,

Он дал зарок бороться за него?

И не она ли, мельница, где свет

Всё прошивал узорами, как нить,

Заставила его в семнадцать лет

Надеть шинель и робость победить?

1938

Стихотворения разных лет

Огонек («Светлей, теплей студеная река…»)

Светлей, теплей студеная река.

Село зарю встречает петухами.

Стеклянный огонек росистого цветка

В моих глазах горит, не потухая.

Его держала женская рука

Над этой посветлевшею рекою.

Стеклянный огонек росистого цветка

Еще цветет ушедшей теплотою.

И теплоту цветка на много лет

Я сохраню среди стихотворений…

Мне – хорошо… Спасибо за привет,

Стеклянный огонек, весенний!

Ветер (Морская песня) («Звезды путаются в сетях…»)

Звезды путаются в сетях —

В паутине тугих снастей;

Волны рубятся на бортах,

И дрожат огни фонарей.

Месяц катится колесом —

И в воде стремглав потонул…

Ветер бьет ледяным кнутом.

В море – мгла и ночной разгул.

Лоцман вдруг побелел лицом:

«Парус сорван. Гони, гони!..»

Я тебе возвратил кольцо

И проклял молодые дни.

Гибнут пусть в ледяной воде,

Зашипев, как крутой огонь.

Мне – на дно! Я любой беде,

Словно другу, даю ладонь.

Взор – во взор, грудью – в грудь. Вперед!

Только бездна стучит о дно.

Закрутился круговорот;

Ночь от ветра кипит вином.

Только глаз – холодней и злей.

Перед бурей не отступись!

Я теряю своих друзей,

А теперь потеряю жизнь.

Но до смерти, быть может, час?

Что ж ты в думы глядишь мои!

Я еще не совсем погас

Без твоей неживой любви.

Да. Я понял, как ты мертва:

Оторвался от губ твоих,

Позабыл про твои слова,

А теперь вспоминаю их.

И напрасно. До смерти – миг.

У матроса – душа да нож.

Не впервые я боль постиг,

Часто видел и грусть и ложь.

Неужели же только ты

Мне осталась – сиять луной,

В море мглистое с высоты

Опрокинулась надо мной?

Позабуду. Зубами в кровь

Искусаю свой жесткий рот.

Есть другая еще любовь:

Море, ветер, водоворот.

Что потеряно? Не грусти!

Горизонт, да блестящий след,

Да зеркальная ночь в пути,

Да жемчужный сырой рассвет.

Теплый бархат морской воды,

Остролистые пальмы, зной;

И пушистый узор звезды

В черном небе, над головой.

Я, матрос, – крутогрудый черт, —

Пью в таверне прозрачный эль…

Многих девушек людный порт

Приведет на мою постель.

Под шмелиную песнь гитар

С ней иду серебром песка…

Рот коралловый. Зелень. Жар.

Золотая, как зной, рука.

И не знает, – и как ей знать:

Так юна и свежа она, —

Что сегодня я пьян опять,

Как с тобою. Не от вина.

Да – сегодня… Но – нет! Но – нет!

Я тебя не забыл совсем…

Корабля длинный, узкий след

Заливает густая темь.

В бурный день корабль отошел…

Ветер путается в снастях,

Волны рубятся на бортах,

В желтой пене зарылся мол…

Эй! Напрасно не взял я нож.

Ты была бы мертва, как лед.

Но от судьбы своей не уйдешь,

О, проклятый и лживый год!

Мгла и свист. Мачты в ночь и хлябь

Обрываются, бьют в борта,

Громыхают… И на корабль

Опрокинулась высота.

В ней свою любовь утоплю…

Ледяной изумруд волны

Разгулялся по кораблю.

Колесо рулевое – прочь!

Лоцман, брошенный ветром в ночь,

Не увидит своей жены.

Пруд («Янтарный зной. И стрекозиный…»)

Янтарный зной. И стрекозиный

Стеклянный трепет возле ив.

Переливается залив

Цветущей радугами тиной.

Лесной и травянистый пруд

Цветет осокой, тростниками;

В нем кружевными облаками

Деревья, падая, плывут.

Здесь, по тенистым берегам

Ползут к воде нагие корни

Узлами змей, цветных и черных,

И неподвижных по годам.

Сребристо-серый, узкий, светлый,

На длинных ножках паучок

Бежит от рыбы наутек,

В воде описывая петли.

Под расклубившимся кустом,

В воде нагретой, густо-медной

Цветок фарфоровый и бледный

Застыл над красным карасем.

Час неподвижный и стоячий.

Вода и солнце. Знойный круг.

И ты теплеешь, милый друг,

В сердцебиениях горячих.

Ты полюбила навсегда

Меня любовью настоящей

В ленивый день, в июль палящий,

У травянистого пруда.

Часы («Лучами стрелок чертит циферблат…»)

Лучами стрелок чертит циферблат

Свой плоский диск, недвижимый и прочный,

Где по краям поверхности молочной

Кругами числа темные стоят.

Пусть ночь неуловимая молчит

В созвездиях холодных и туманных,

В ней тайны нет, коль за стеной стеклянной

Колеблющийся маятник стучит.

Да. Ритм часов разгадан и расчислен,

А темноту смогли мы превозмочь —

И маятник отгадывает ночь,

И стрелки движутся к недвижным числам.

Не солнечные пращуров поэмы

Мы ныне чтим. Нет. В ящик и стекло

Мы заключили гордое число

И к жизни прилагаем теоремы.

Мы ловим время. Мы – ловцы минут.

Мы властвуем над временем и знаем,

Зачем живем, родимся, умираем,

И для чего мгновения текут.

В бессонный час над нашей головою

Стучат часы, уходит легкий миг —

По капле жизнь струится, как родник,

За вымеренной стрелкой часовою.

Давно ушел тот первый рыболов,

Что время знал по звездному теченью.

Не видя звезд, мы поняли мгновенье

И смутное дыхание часов.

Дождь («Смутило солнечный уют…»)

Смутило солнечный уют,

Зашелестело. И проворно

Прозрачно-блещущие зерна

С листвы и хвои вниз текут.

Льют перламутровой слезою

И, серебрясь в тени, как ртуть,

Спешат, торопятся сверкнуть

Под розоватой бирюзою.

Не счесть стеклянных ярких бус!

Они везде: в ветвях и листьях,

И по узлам суков змеистых

Бегут в усатый жесткий куст.

Под шепот свежий и задорный

Вдруг закачавшейся листвы

Из бледно-золотой травы

Гриб поднимает зонтик черный.

И над огнями костяник

В сосновых смоляных ресницах

Черноголовая синица

Бросает мелкий острый крик.

Блеск металлически-зеркальный

Дрожит на зелени… Светло.

Июль. Душистое тепло.

И солнце в капельках хрустальных.

«Подуло с чердака…»

Подуло с чердака,

Пересчитало ветки;

Над домиком соседки

Свалило облака.

Углом загнуло скатерть,

Ударилось в стекло;

Рудбекии снесло

На брошенное платье.

В акациях врасплох,

Дрожа, трясет стручками

И – сыплет над сучками

Сверкающий горох.

Погода заодно

С стеклянною травою;

И бабочкой цветною

Листок летит в окно…

«От солнца, бьющего в муслин…»

От солнца, бьющего в муслин —

По занавескам, – от лучей,

Зажегших окна и графин,

Проснуться радостно сумей!

Тебе в постели горячо.

Коса запутала в силок

Зарозовевшее плечо,

Перебежав наискосок.

На занавеске – тень куста.

Жасмином в форточку несет.

Какая лень и теплота!

Тебе всего двадцатый год.

В твоих глазах лучистый час

Наполнил золотом зрачки,

А кровь бежит, разгорячась,

В твои прозрачные виски.

Каким языческим теплом,

Какой счастливой полнотой

Ты налилась за полотном

Твоей сорочки кружевной!

С каким внимательным лицом,

Жизнь безотчетно полюбя,

Дыша жасминовой пыльцой,

Ты молча слушаешь себя!

И как тебя еще не сжег

Палящий шум в твоей крови!

Ты в девятнадцать лет – цветок,

Которым дышат соловьи.

Первый мороз («Раскурился, прошелся по лужам и кладкам…»)

Раскурился, прошелся по лужам и кладкам

Дров, разлегся в ветвях над крыльцом,

На репьях и дворе, где замерзшая кадка

В солнце кажется нам леденцом.

Первый снег и мороз. День светлее и чище,

Чем вчера. Неожиданно, вдруг

Он синицей в открытую форточку свищет

И качает серебряный сук.

Тишина воскрешает забытое детство.

Пусть в углах на душе еще хлам,

Нынче радость светлей от такого соседства

И метлою грозится углам.

После ливня («Сквозь ставни, в щели – елкой…»)

Сквозь ставни, в щели – елкой,

Сиренью и малиной —

Несчитанный, без толку

Льет запах за гардины.

В ночной и смутной спальне,

Когда замолкнул ливень,

Углы и умывальник

Темней и молчаливей.

Не спится. Невозможно

Заснуть, когда чернильный

Сад в щель неосторожно

Дохнет зеркальной пылью,

Когда свистит по вьюшкам,

Когда в свинцовом свете

Бежит через подушки

Росистый острый ветер.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.