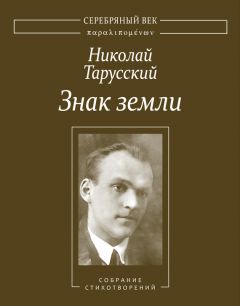

Текст книги "Знак земли. Собрание стихотворений"

Автор книги: Николай Тарусский

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)

Осень («Здесь дни, что в граненом ручье потонули…»)

Здесь дни, что в граненом ручье потонули,

Как листья из глины с нищих веток.

Что дашь ты взамен, если дремлет улей

И пчелы на спячку ушли из лета?

Что дашь ты взамен, о сестра колосьев?

Тугими снопами поломан воздух.

Но буковых листьев не жаль колесам,

Кленовые – в красных зубцах – как звезды.

Зачем Георгики, как Виргилий,

Ты вновь сочиняешь на жнивьях русых?

Репьи кузнечиков похоронили

Зеленострунных и остроусых.

Уж заяц слинявший перебегает

Дорожку, весь в искрах бересклета,

И голавли идут берегами

В стеклянных столбах водяного света.

И в сердце стучится весть потери,

Как почтальон листком телеграммы,

И сердце все открывает двери

И настежь распахивает рамы.

Эй, листья, сюда! В сквозняке оконном

Оглядывать книги, упасть в ладони,

Осыпаться в клетках паркета кленом,

Лечь мертвыми крыльями на подоконник!

Август 1929

Ока

Бабушка («Ты стареешь Рублевской иконой…»)

Ты стареешь Рублевской иконой,

Край серебряных яблонь и снега,

Край старушек и низких балконов,

Теплых домиков и почтальонов,

Разъезжающих в тряских телегах.

Там, в просторе уездного дома —

Никого. Только бабушка бродит.

Так же выстланы сени соломой,

Тот же липовый запах знакомый,

Так же бабушка к утрене ходит.

С черным зонтиком – даже в погоду.

Зонтик. Тальма. Стеклярус наколки.

Хоть за семьдесят, – крепкого роду:

Только суше, темней год от году,

Только пальцы не держат иголки.

Мир – старушкам! Мы с гордым презреньем

Не глядим на старинные вещи.

В наши годы других поколений,

В наши годы борьбы и сомнений

Жадны мы до любви человечьей.

1929

«Мы живем не по плану. Не так…»

Что на свете выше

Светлых чердаков?

А. Блок

Мы живем не по плану. Не так,

Как хотелось. Мы гибнем в ошибках…

Я такой же глупец и чудак:

Мне по-прежнему дорог чердак

И твоя молодая улыбка.

Ты всё так же легка и светла,

И полна откровений мгновенных.

Я не знаю, как ты пронесла

Столько света и столько тепла

Сквозь сумятицу лет незабвенных.

Ищешь ты человека в любом,

Как и прежде, забыв про обличье.

Как тогда, баррикадным огнем

Не смущаясь, за каждым углом

Ты забытых и раненых ищешь.

Только хватит ли воли твоей?

Грея каждого светлым участьем,

В шуме быстрых и уличных дней

Ты забыла о жизни своей

И на улицу вынесла счастье.

И – в ошибках своих глубока,

Без креста оставаясь сестрою, —

Ты, как прежде, светла и легка

Даже ночью, в огнях чердака,

Где живешь и сгораешь со мною.

1929

Крякуши («Отстали крякуши. Глядят в тростниках…»)

Отстали крякуши. Глядят в тростниках

На озеро, – шире пустыни, —

На утренний ветер в стеклянных кустах,

На синие льдинки в крутых берегах,

На белое утро, на иней.

Лететь бы!.. От стаи не сыщешь следа, —

Его не оставили птицы…

Как будто бы утром пришли навсегда

Холодное небо, нагая вода

И зимняя песня синицы…

Зимой («В квартире пахнет яблоком осенним…»)

В квартире пахнет яблоком осенним

И рыжиком, и медом, и сосной.

Холодный день заглядывает в сени

И гонится за речкой ледяной.

Недавний друг, уехавший знакомый,

Мерещится по вечерам, в тени…

Она идет с медлительной истомой,

Такая же прозрачная, как дни.

Ключами глаз струится на поляны,

И что ни шаг, то слаще и грустней

Идти в снегах, под облаком румяным,

И слушать красногрудых снегирей.

Затих погост, и примелькались зайцы,

И лисий хвост в оврагах зачастил.

Она дыханьем согревает пальцы

И переходит хрустнувший настил.

Короткий день с зимою расстается,

И поворот записан на столбе.

Она стоит у белого колодца

И думает: – «Я друга жду к себе».

Лето («Дом, как флакон, – хоть пробкой запечатай…»)

Дом, как флакон, – хоть пробкой запечатай, —

Сухим цветочным запахом налит.

В браслетах желтых шершень полосатый,

Кружась, по светлой комнате звенит, —

И плавают лучистые квадраты.

Над кафельною печкой, поперек

Просторной этой комнаты протянут

Тугой струною бронзовый шнурок:

На нем грибы коричневые вянут, —

Да сыплет штукатурку потолок.

Какое счастье: этот летний дом,

Где каждый угол наши думы помнит.

О, дачный месяц! Мы опять вдвоем

Вдыхаем запах перегретых комнат —

И молодости молимся тайком.

Шинель («Пусть на двоих одна шинель…»)

Пусть на двоих одна шинель,

Мы спали под одной.

Мы вместе множество недель

Шли по земле степной.

Земля была сыра, тепла,

А нам по двадцать лет.

Нас обгоняла, с нами шла

Весна, которой нет.

Благополучно избежав

Осколков, пуль, штыков,

Мы в пыльный Екатеринослав

Вошли без башмаков.

Но тут холера догнала,

Забрали в лазарет.

И утром от него ушла

Весна, которой нет.

А после множество недель —

Поход и степь вокруг.

И одному пришлась шинель,

Что одевала двух.

Девчонка («Девчонка / Вся в махорочном…»)

Девчонка,

Вся в махорочном

Голубоватом дыме.

И точечки зеленые

В прищуренных глазах.

Я долго помнил легкое

Приветливое имя.

Да позабыл

И помню лишь

Платочек на плечах.

Армейская редакция.

Газета фронтовая.

Не брился больше месяца.

Наган через плечо.

Она была корректоршей.

Ночей не досыпая,

Работала без устали,

Старалась горячо.

Мы спорили о будущем,

Питались воблой горькою,

Ходили в драных ватниках,

Мотались по степям.

Она, склонясь над гранками,

Похрустывала коркою

И, молча, карандашиком

Водила по строкам.

И ей не посчастливилось.

На фронте под Царицыном

Шальным осколком в голову

Убило наповал.

Дул резкий ветер с севера.

И ветром било в лица нам.

Остановиться некогда:

Весь корпус наступал.

Зоотехник («В зырянской малице, в меховых пимах…»)

В зырянской малице, в меховых пимах,

Ремнем перетянут, на ремне – нож,

И лишь не по-здешнему в роговых очках

Да не по-здешнему про себя поешь.

Вот уже два года, как ты Ленинград

Покинул, закончив учебу свою.

Вот уже два года среди оленьих стад

Ты под ветром носишься в ледяном краю.

И от ветра полярного смоляной

Смуглотой покрыло скулы твои.

Ты помнишь, что послан сюда страной

Не затем, чтоб раздумывать о той любви.

Ты не раскисаешь, когда в пастуший чум

Норд-ост врывается загасить костер.

Ты не раскисаешь от легких дум

Про тот в виноградных искорках взор.

Ты ночуешь «чикумбакушки», когда метель

Бьет быкам в морды – и нарты стоят.

Ты в снег зарываешься (холодна постель!

А ветры ходят, а ветры свистят!).

Ты, недавний студент, зоотехник, уже

Закалился, развился, поздоровел, окреп,

Ты позабыл, как на пятом этаже

Зубрил и крошил на учебнике хлеб.

Ты просто делаешь дело свое,

Ты оленей узнал, как мы – людей,

И совсем не беда, когда в твое житье

Вдруг врывается песенка о той, о ней.

И она отдает чуть-чуть грустнотцой,

Той печалинкой, от которой зудят глаза.

Не стыдись, мой товарищ, не бойся, герой,

Если даже нет-нет и взблеснет слеза!

Я знаю тебя хорошо-хорошо!

Ты друзей не продашь и ружье возьмешь,

Ты в самый мелкий-мелкий порошок

Всех врагов республики разотрешь.

Иоканьга («Здесь нет человеческой воли…»)

Здесь нет человеческой воли,

Когда я гляжу с парохода.

Здесь корчатся камни от боли

В каких-то космических родах.

Здесь в судорогах, в столпотвореньи

Бесформенные, как недоноски,

Застыли глыбастые звенья

Под грубым норд-остовым порском.

А в сердце пятнадцатилетний

Отстой с остротой нашатырной

Вдруг память лучами осветит,

Ударит хандрою всемирной.

И руки опустишь невольно,

Сутулясь, из лодки на берег

Взбираешься, всем недовольный,

К обуглившимся поверьям…

Итак – интервенция, лагерь —

Где несколько сот заключенных,

Где бритты в начищенных крагах

Спасали «закон просвещенный»;

Где бритты в поношенных бутсах,

Такой же закон исполняя,

Старались не промахнуться

Для славы британского края;

Где злые заморские пули

Впивались в героев, как осы,

И тело стремглав по откосу

Катилось под взглядами Пуля;

Где белогвардейской рукою

Воздвигнуты виселиц рамы,

И утром забавой простою

Казалося вздернуть упрямых…

Как трудно дышать этой болью!

Где вы, страстотерпцы-поморы?

Какою крепчайшею солью

Солили вас Кольские горы?

Где камень, которым прикрыто

Бесстрашное сердце? Какими

Глазами на каменных плитах

Читали вы Ленина имя?

Плечистые, с мужеством ясным

В глазах, рыбаки и матросы,

Встречали любую опасность

Без аханья и без вопросов.

Мне было бы с вами отрадно

Бить чаек и зверя морского.

Мы сети б кидали как надо,

Всегда возвращаясь с уловом.

Мы запросто пели б, курили,

Пускали бы кольца на воздух.

Мы вместе б девчонок любили

При низких серебряных звездах.

Но даже и вы б удивились,

Узнав, как в короткое лето

Над смертью, над гибелью этой

Рыбацкая жизнь возродилась.

Окский пароход («Скользкий, узкий, как жук водяной…»)

Скользкий, узкий, как жук водяной, —

Ослепительно-бел, – распустив

След, как синий петлистый шнурок,

В треугольнике пены стальной,

Закачал берега и залив

Под охрипший и длинный свисток.

Дрогнул берег. Лежащий в воде

Серый домик качнуло. Бульвар

Тучей лип под колеса упал.

Словно красные рыбы, везде —

Пятна солнца. Зеленый муар

Побережной воды. И причал.

Разбегается и – понесло —

Длинноносых стерлядок в лотках,

Чью-то в яблоках клячу – и вот

Колесом завертелось село:

С узелками в кумачных платках

Бабы, ситцевый пестрый народ.

И пропало. Колесная дрожь

Отдается по палубе. Вдруг

На брезент и на рубку с борта

Набегает горящая рожь;

Клевер пятнами брызгает луг,

Розовеет гречихой верста.

А на палубе едко дымят,

Мягко акают, – окская речь!

Блещет чайников яркая жесть.

И калужский обыденный мат

Густо льется над сгибами плеч.

В тесноте – ни прилечь, ни присесть!

Это – пильщики, плотники, всё —

Трудовой загорелый народ.

Это – родина. Это – Ока.

Снова счастье со мною мое.

И, как сердце, стучит пароход,

Смяв стеклянную тень лозняка.

«Мы заново рождаемся. Простите…»

Мы заново рождаемся. Простите,

Коль нет у нас веселья напоказ,

Коль часто мы – не здесь, за чаепитьем,

А там, где нет благополучных глаз.

Какие ночи! Как попеременно

То набегает лет, то зима!

Какие мысли раздвигают стены!

Какие вьюги рвутся сквозь дома!

Как ночью над бессонницей сознанье

Нашептывает, что зарниц не счесть!

Как часто дни приходят, как признанья,

И нам несут спасительную весть!

Мы заново рождаемся. Не сразу

Нас отливает жизнь. Ведь мир – и тот

Хранит следы пылающего газа,

С которым жил и до сих пор живет.

Он остывал и в мраке первородства

Освобождался от огня и льда.

Мы счастливы участвовать в господстве

Огня и ливня, мысли и труда.

Поверьте нам, что, на костре ошибок

Перегорев, мы все-таки живей

Навязчивых и хладнокровно-рыбьих

И, может быть, неискренних друзей.

Простите нам, что мы без лицемерья

Порой, как яблонь, искривляем рост,

Что часто кровью смачиваем перья

И печь не топим, зная про мороз.

Нет, перед дверью взрослого рассвета

Мы не стоим от дней особняком.

Тому причиной – жаркие обеты,

Заказанные веком испокон.

В них – страстное присматриванье к жизни,

В них – испытанье сердцем наших лет,

Бессонница, надежды, укоризны,

И тучами заваленный рассвет.

Есть знак земли, ее произрастанье,

В крови у нас. И голоса ее,

Как ветер – в окна, вербными кустами

Всю ночь стучат в весеннее жилье.

И все слышней, как через лес и реки

Шумит до звезд и строится большак,

Как жизнь в руках, с ухваткой дровосека,

Несет топор и рубит гулкий шаг.

Мы рядом с ним по праву братства – в летний

И первый мир. И если не сполна

Готовы мы для смен тысячелетий

И лета ждем, – у нас пока весна.

Январь 1930

Москва

Жара («Земля, как сковорода…»)

Земля, как сковорода,

Готова шипеть с утра

До вечера – сон: вода,

А всюду – жара, жара!

И с неба, как самовар,

Широкое солнце льет

На степь и степной мазар

Густой кипяток высот.

Вываривая людей,

Их жжет до костей, пока

Они не сойдут в ручей

Из пота и кипятка.

И пухнет жара, жарой

Наваливаясь на вас,

Своей меховой горой,

Горячим песком давясь.

Колотит в ушах и вслед

За сердце хватает, чтоб

От сих туркестанских бед

Избавил фруктовый гроб.

Но даже в могиле труп

Затеянная с утра,

Как шум иерихонских труб,

Окатит жара, жара!

Несладкая доля вам —

Зарыться в песок. Но всё ж

Не верьте моим словам.

Здесь многое только ложь!

От зноя есть Карагач,

Чей пышный зеленый шар,

Чей круглый огромный мяч

Спасает и в самый жар.

Под ним кудрявая тень

Ложится у ваших ног.

И сердцу не страшен день,

Когда распиваешь кок.

20 июля 1930

Термез

В горах Таджикистана («Здесь мир безголосый обстало вокруг…»)

Здесь мир безголосый обстало вокруг

Безлюдье – торжественный переполох

Ущелий и скатов: из каменных рук

Струятся обрывы небесных дорог.

Заката малиновое полотно

Еще над вершиной колышет едва.

Но час не пройдет, здесь мертво и темно,

И будет кружиться моя голова.

Лишь цокот копыт будет ночь шевелить,

Лишь всадник да конь будут тут невдомек

Ночному сознанию каменных плит

И диким обычаям горных дорог…

О, гордость какая: перенести

И в этот еще первозданный, слепой

Космический крутень, что лег на пути,

Как прошлое, черной безмолвной тропой, —

Себя, человеческое естество,

Которое теплится в каждом, когда

Та тьма, из которой подняли его,

За ним пробирается по следам.

22 августа 1930

Фальгара

«В могилу тех, кто не слышит гула миров…»

В могилу тех, кто не слышит гула миров,

Открыли ветры старую мира дверь

И с петель сорвали. О, если ты не готов

Быть с ветром в согласьи, ты – неживой, поверь!

Земля, как заряд из орудия, мчится в бой, —

Неотвратимо, бесслезно и ты – за ней.

И в этом полете нельзя захватить с собой,

Пускай материнских, но мертвых, как осень, дней.

На братственном пире проснувшихся новых стран

Осенние листья навеки стряхнет земля,

И южное тихое солнце на ураган

Дохнет миротворно, дождавшихся веселя.

О, трудные годы, какие и гордость и честь

Весной дожидаться единственных летних гостей…

И в двери столетий войдет человек, как он есть,

Не в силах понять наших бед, и любви, и смертей.

24 декабря 1930

Пенджекент

«За 20-й век! За мировое…»

За 20-й век! За мировое

Водополье; за разбитый лед;

За года, летящие Москвою,

Как один неотвратимый год;

За высокий голос смуглой крови;

За сердцебиенье, – не заснешь!

За того, кто строит, и готовит,

И выносит в дружелюбьи дождь;

За бессонниц страстный шепот сердца;

За бессмертье тех, что не дошли;

За замерзших, нам дающих греться

Всем огнем, всей теплотой земли;

За негаснущее солнце комнат;

За погоду времени, где я

Пил твой воздух, гордый, беспокойный

И неподходящий для жилья!

Командарм! Сопротивляясь бедам,

Чтя приказ бесповоротный твой,

Я иду за конницею следом,

Как красноармеец рядовой.

«Прочь, старость! Зачем нам стареть, зачем…»

Прочь, старость! Зачем нам стареть, зачем

Голосом, заикающимся и шепелявым,

Жизнь отрицать и бранить для поэм,

От которых ни чести, ни славы!

Трудно с болью и с кровью сдирать с себя

Привычное каноническое убранство.

В лед бессонниц, тоскуя, томясь, любя,

Лечь на рельсы безлюдных станций.

И – опомниться. Опоздал состав —

Не дождешься. Мгла. Дождь. Зеленый

Огонек семафора, как сердце трав

И весны, возник отдаленно.

А, надежда? Да – жить! Да – жить! Да – жить!

И уж умер тот. Навсегда. Не встанет.

Жизнь стоит за плечом. Горят этажи

Станционных зданий в тумане.

Ну, крепись! Мы в суровое время сквозь

Голод, мрак, смерть, ад, ветер, пули

Пронесли свою жизнь, любовь и злость

Не затем, чтоб они уснули.

Не жалей! Не раздумывай, что не ты,

Что не тот из оврагов детства,

С рельс поднявшись, уходит из темноты,

Позабыв про свое наследство.

Там намчало. Там поездом напролом

Режет мрак, дождливый и строгий.

Время, век мой, дай руку, пойдем, пойдем:

Нам с тобой по одной дороге!

13 апреля 1931

Москва

«Разумный мир, не светопреставленье!»

Разумный мир, не светопреставленье!

Гул вьюг. Декабрь. Светящийся рожок.

Котел рычит, вздуваемый давленьем,

И рвется кран, запечатлев ожог.

Но поезду поспеть по расписанью!

Платформу набок, сдунуло столбы.

И вот несет в косое завыванье

Ночей и вьюг военный храп трубы.

Потом еще. Шершаво. Жестко. Грубо.

Ударило. И вырвал паровоз.

Заголосило. Крыши. Люди. Трубы.

Сырой и серый пляшущий мороз.

Две тыщи дней под белой шапкой пара я

Жар ада из раскрытого жерла.

Меняют машинистов, кочегаров,

Упавших в обмороке у котла.

Как стонут рельсы от чугунной бури!

Обрушиваясь на складни дров,

Мрак заступает путь, нещадно хмурясь,

Но он не в силах задержать ядро.

Прицел был верен и сосредоточен.

Что обмороки машинистов! Уж

Мы обгоняем время, мы от ночи

Уходим, – племя мужественных душ.

Бор рушится, заламывая ветви;

Мгла кружится и поднимает зык;

Одетый в хлопья, вековечный ветер

Показывает за окном язык.

Он дразнит нас, беснующийся, косный.

Здесь сон давным-давно сошел с ума.

Здесь пращур, прячась, отступает в сосны.

Здесь топки жаром брызжут на дома.

Мы зорко верим вдохновенью формул:

Пусть разум жизни задает урок.

Ура! Столетья потеряли тормоз.

Сто лет, как пять, – и мы доедем в срок!

6 июля 1931

Ока

«Я осенью болею, а ты не спишь, мой друг!»

Я осенью болею, а ты не спишь, мой друг!

Мой ласковый, дай руку, мы вступим в объясненье

С той памятью, где кружит зеленый, звонкий круг,

Лес отроческих лет, полуприкрывшись тенью.

Мы эту тень развеем и копоть оботрем.

Давай начнем сначала! Ну, вместе! Восемнадцать!

Ты помнишь этот год? Как музыкальный гром,

Он в комнату вошел и приказал меняться…

Сквозняк ломает рамы. Он – синий, ледяной!

Навылет сквозь квартиру, выдавливая двери!

Навылет сквозь сознанье, – а ты, мой друг, со мной!

Привычки отживают, и мне не жаль потери!

Восторг? Слепое пенье? Случайный обертон?

Мальчишество, быть может? Но возраст умирает.

Шинели и бушлаты. Дымящийся перрон.

Слепит морозным солнцем. А я дружу с мирами.

Ночь. С легким саквояжем стою на холоду.

Столбы фонарных светов. Обмерзшая площадка.

И вдруг состав вскипает свистками на ходу

И в ночь меня выносит, рыча, из беспорядка.

И режет мир, и ломит, и прется напрямик

Сквозь белые вагоны тифозного состава

Тута, туда, в ночное, где не читают книг,

Где широко без края, где завалило травы.

И круглый шум колесный. И свет. И стоны рек,

Когда их дружно давят гудящими мостами.

Прощай! Прощай! В последний! Разгон в 20-й век,

Где ночь вздыхает жизнью над мчащими кустами.

Август 1931

Ока

Двадцатый век («Московская площадь, как котел…»)

Московская площадь, как котел,

где варят людей и звезды.

И небо синеет. И дождь прошел.

И медом закапан воздух.

Я вынесу свой двадцатый век

на площадь и здесь узнаю,

зачем бородатый человек

с поспешкой бежит к трамваю?

Зачем этой девушке двадцать лет,

и вся она пахнет садом,

где мокрый огонь зеленых планет

мешается с виноградом?

На дранках растянутый виноград

у яблони в желтых ядрах.

А море шумит и входит в сад,

плеща, грохоча эскадрой…

Зачем этот мальчик из-за угла,

хоть галстух его развязан,

бежит к переулку, где пухнет мгла,

кудрявый и синеглазый?

Он весь еще дачный, он летний весь:

в глазах – футбол и речушка…

А ты про какую-такую весть

пришла разузнать, старушка?

Вся черная, с зонтиком и горбом,

принюхиваясь к прохожим,

ты яблонь встряхиваешь рукавом

и стелешь в сенцах рогожи.

И в кадочке пахнет дубовый лист;

а низкий балкон сгнивает;

а в серой курточке телеграфист

балкона не открывает.

А кто это рыжий – на сворке пес, —

охотничьи замашки,

на остановке к столбу прирос

в крылатой непромокашке?

Червонный овин. В облаках кусты.

Развесился пруд на грушах.

И в черную яму летят листы,

а в поросль спешат крякуши.

И ветер полотнищами полей

играет, как парусами.

И мчатся радуги селезней

над рыжими усами…

А площадь кипит. И со всех сторон

та площадь под фонарями

вздувает людской неугомон

и мечет нетопырями

сгоревшую черную листву

бульваров. И отступает

туда, к огородам, на ботву

ночь, мокрая и тупая.

И кружится площадь:

В поход!

В поход!

И звезды, как рой пчелиный.

И годы, как гуси, над головой

полощутся крыльями, мчат вперед.

А время стекает над Москвой

и празднует именины.

Медвежьим басом гремит этаж:

– Ведь это – Двадцатый Век!

Ему отзывается гараж:

– Да, это – Двадцатый Век!

Совиным голосом, как в лесу,

сирена стонет, летя:

– Я тоже Двадцатый Век несу!

Трамвай дребезжит:

– И я!

И вот мы заслушались и стоим

в кружащемся колесе:

и рыжий охотник, – собака с ним, —

и девушка, и все.

Мы вспомнили всё, что нам давно

твердили, и вот летим

сквозь голубеющее полотно

в глубокий счастливый дым.

1932

Свадьба («Окна настежь, ветки пляшут…»)

Окна настежь, ветки пляшут,

Зелень тянется к гостям,

Пар идет из полных чашек.

За столом сидит Наташа,

От жары платочком машет

И смеется новостям.

За столом сидит Наташа, —

Гости пьют, потея, чай, —

Кружевным платочком машет,

От волненья через край

Льет из чашки. Разалелась.

А жених сидит рядком,

Что ни час, теряет смелость,

Шепчет скромным шепотком.

А жених сидит, немея,

Смуглолиц, голубоглаз.

К потолку взлетают змеи

Папиросного дымка.

А жених, как в первый раз,

Оробел, не сводит глаз

С розоватого виска.

Окна настежь, гости курят,

Май по улицам идет,

Хлещет веткой, балагурит

У Наташиных ворот.

Подал знак – поднялись травы

И, шумя, пошли за ним.

Ветки ломятся лукаво

В папиросный едкий дым.

Зацвела кривая яблонь,

Над цветком висит пчела,

Продремала и озябла,

И проснулась от тепла.

Хорошо тебе, Наташа,

В наше время, в наши дни!

Вся в румянце, утра краше,

Хорошо тебе, Наташа,

Вся и все тебе сродни:

Эти яблони и травы,

Эти гости и жених,

Молодой механик бравый,

Лучший, может быть, из них!

Хорошо тебе, доярка, —

Руки полные горят,

Светят солнечно и ярко, —

Будто мыла молоком.

А жених – смущен и рад —

Руки жмет, сидит рядком.

Разве мать твоя такой же

Свой девичник провела?

Рябоватый, непригожий,

Нелюбимый у стола

С ней сидел, а гости хмуро

Веселились за столом.

Нелюбезно и понуро

Мать сидела с женихом.

Побледнела, брови строже, —

От любимого ушла!

Разве мать твоя такой же

Свой девичник провела?

Пели грустные подруги,

Провожая под венец.

Не жалела рук упругих,

Не щадила женских сил.

Годы шли, а молодец —

Первый пьяница в округе —

Был по-прежнему не мил.

Изнывала на работе.

Мужа взяли на войну.

О солдатке не заботясь,

Все оставили одну.

И пошла, пошла за плугом, —

Тут и пахарь, тут и жнец…

Пели грустные подруги,

Провожая под венец…

Разве мать твоя такой же

Свой девичник провела?

Бродит кровь под нежной кожей,

Говорлива, весела.

Ты, наставница коровья,

Пышешь счастьем и здоровьем!

Растолкала жениха,

Подвела к зеленым веткам,

Где горлана-петуха

Слышно со двора соседки.

– Скоро вечер, – говорит, —

Посмотри, как сердце бьется,

Плещут ведра по колодцам,

Май на улицах шумит.

Дай мне руку, мой любимый,

Дай мне руку навсегда,

Чтобы не было печали,

Чтоб мы лет не замечали,

Не боялись бы труда!

Дай мне руку, мой любимый,

Дай мне руку навсегда!

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.