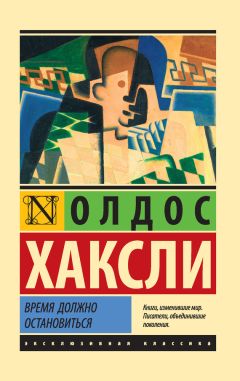

Текст книги "Время должно остановиться"

Автор книги: Олдос Хаксли

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Юстас посмотрел на него, потом снова на Элис. Его несчастная сестра следила за Фредом с заботливой мукой в глазах, желая, несомненно, чтобы ее угрюмое престарелое дитя вело себя примерно хотя бы в присутствии гостей. И быть может, потому, подумал Юстас, быть может, из-за этого она говорила дерзости ему. Превознося мужа за счет принижения брата. Бездумно, нелогично, но по-человечески так понятно.

– Надеюсь, мясо приготовлено по твоему вкусу, Фред, – сказала она через стол.

Не произнеся ни звука и даже не повернув головы, мистер Поулшот пожал узкими плечами.

Не без усилия оторвав от него взгляд, миссис Поулшот повернулась в Юстасу.

– Мой бедный Фред сейчас в ужасном состоянии из-за своего свища, – сказала она, стараясь компенсировать недостаток внимания к этой теме, проявленный ею в гостиной.

Вошла старушка Эллен с тарелкой овощей, и за ней следом в столовую проник чуть подросший котенок, принявшийся тереться о ножку стула Элис. Она наклонилась и взяла его на руки.

– Привет, Онегин! – Она почесала пушистого зверька за ушком. – Мы назвали его Онегин, потому что он – последний шедевр нашего недавно почившего и горько оплакиваемого Пусскина[14]14

От англ. puss – кошечка.

[Закрыть].

Юстас вежливо улыбнулся.

Он невольно задумался о том, что для бедняжки Элис не было исхода и утешения ни в философии, ни в религии, ни в любви, ни в политике. Нет, ей оставалось только чувство юмора эдвардианской эпохи и еженедельный номер журнала «Панч». И все же безвкусная игра слов и эксцентричное поведение в стиле 1912 года были предпочтительнее жалости к себе и полной капитуляции перед дурным настроением Фреда, на которую оказались готовы все остальные за этим столом. А, видит бог, не капитулировать было трудно. Сидевший за горой баранины на блюде Фред Поулшот излучал негативизм. Его волны ощутимо били в тебя, проникали радиацией, которая могла служить совершеннейшей антитезой нормальной жизни, полным отрицанием доброты и человеческого тепла. И Юстас решил попытаться изменить атмосферу.

– А скажи мне, Фред, – заговорил он самым непринужденным тоном. – Как там дела в Сити? Мы можем рассчитывать на щедроты Востока? Надеюсь, деловая активность в порядке?

Мистер Поулшот поднял злой взгляд, который все же почти мгновенно смягчился.

– Положение таково, что хуже и быть не может, – провозгласил он.

Юстас вздернул брови, не слишком натурально изобразив на лице тревогу.

– Боже милостивый! И как же это скажется на моих дивидендах от южнокитайского банка «Янцзы»?

– Уже ходят разговоры, что доходность их акций в этом годы упадет.

– Господи!

– С восьмидесяти процентов до семидесяти пяти, – угрюмо сказал мистер Поулшот и повернулся, чтобы положить себе овощей. Он снова погрузился в молчание, которое сразу объяло весь стол.

Насколько же менее ужасным стал бы характер этого человека, размышлял Юстас, пока он поедал баранину с брюссельской капустой, если бы он был способен хотя бы раз в жизни выйти из себя, устроить бешеный скандал, напиться в хлам или переспать со своей секретаршей (хотя секретарше надо бы заранее посочувствовать)! Но в натуре Фреда полностью отсутствовал даже намек на возможность буйства, насилия, измены. И не будь он настолько невыносим, из него мог получиться отличный муж. Ему нравилась рутина семейной жизни, нарезка баранины, чтение нотаций детям, как нравилась роль (кем он там был?) исполнительного секретаря или казначея в своей «Фар-Истерн, как бишь ее» компании из Сити. Но вся проблема и состояла в том, что он весь пропитался этой рутиной, стал образцом в регулярности совершения однообразных действий. Выругаться? Взбеситься? Изменить своей бедной доброй Элис? Нет. Он скорее ограбил бы собственную фирму. Фред вынимал из людей душу, но совершенно иным способом. Причем ему для этого не надо было ничего делать. Одного его присутствия оказывалось достаточно. У людей мороз пробегал по коже, и они стремились поскорее отвернуться от него, словно боялись подцепить инфекцию.

Внезапно мистер Поулшот нарушил тягостное молчание и глухим, лишенным всякого выражения голосом попросил передать ему желе из красной смородины. Вздрогнув, как если бы его окликнули из какого-то другого мира, Джим стал лихорадочно осматривать стол.

– Вот оно, Джим. – Юстас Барнак подвинул ближе к нему блюдо.

Джим окинул его благодарным взглядом и передал блюдо отцу. Мистер Поулшот взял его без единого слова или улыбки, переложил часть содержимого на свою тарелку, а потом с явным намерением найти еще одну виновницу своих несчастий не вернул блюдо Джиму, а протянул в сторону Сьюзен, которая как раз готовилась поднести вилку ко рту. Как он предвидел, чего и добивался, мистеру Поулшоту пришлось ждать с выражением мученического терпения на лице, пока Сьюзен поспешно запихивала себе в рот кусок баранины, с шумом роняла нож и вилку на стол и, покраснев, забирала протянутое ей желе.

Сидя в первом ряду партера перед сценой, где разыгрывалась эта комедия, Юстас восхищенно улыбнулся. Какое блестяще отточенное проявление желания повелевать, какая утонченная жестокость! И изумительный дар заражать все и вся унынием, которое подавляет самый высокий дух, уничтожает малейшую возможность для проявления радости жизни! Воистину, никто не осмелился бы упрекнуть Фреда в том, что он зарыл свой талант в землю.

Тишина снова воцарилась в комнате. Тишина, какая бывает в помещениях, где устанавливают гроб с телом покойного. Миссис Поулшот изо всех сил старалась придумать, что сказать – нечто умное, что-то вызывающе смешное, но ей ничего не приходило в голову, вообще ничего. Фред пробил ее оборону и добрался до центра, парализующего речь, останавливающего саму жизнь, засыпав источник энергии песком и пеплом. Она сидела в полнейшем изнеможении, осознавая сейчас, какая усталость накопилась в ней за тридцать лет непрерывной защиты и робких попыток переходить в контратаки. И словно почувствовав, что хозяйка потерпела очередное поражение, спавший у нее на коленях котенок развернул свой клубок, потянулся и бесшумно спрыгнул на пол.

– Онегин! – воскликнула она и протянула руку, но малыш ускользнул из-под ее пальцев, гладкий и по-змеиному гибкий. Не будь она уже столь зрелой и разумной женщиной, миссис Поулшот разразилась бы слезами.

Молчание продолжалось, усугубившись теперь тиканьем бронзовых часов на каминной полке, которое почему-то только сейчас стало различимым. Юстас, решивший поначалу, что будет даже занятно понаблюдать, как долго сможет продолжаться столь невыносимая ситуация, внезапно почувствовал вскипавшее внутри своего существа чувство жалости и одновременно возмущение. Элис нуждалась в поддержке, и будет чудовищно, если эта мерзкая тварь, этот глист снова оставит победу за собой. Юстас откинулся на спинку стула, промокнул салфеткой губы и, оглядевшись по сторонам, жизнерадостно улыбнулся.

– Взбодрись, Себастьян, – окликнул он юношу через стол. – Надеюсь, ты не будешь таким мрачным, когда через неделю приедешь погостить ко мне?

Чары вдруг оказались развеяны. Усталость Элис Поулшот как рукой сняло, и она снова обрела дар речи.

– Не забывай, – сказала она с долей лукавства, пока мальчик что-то пытался промямлить в ответ, – что наш милый Себастьян обладает подлинным поэтическим темпераментом, – и с раскатистым «р» в манере старых декламаторов она процитировала: – «Р-рыданья из глубин божественной души, р-разверстой пред тобой»[15]15

А. Теннисон. Принцесса.

[Закрыть].

Себастьян залился краской и закусил губу. Он очень любил тетю Элис. Любил настолько, насколько она позволяла кому-либо себя любить. Но все же бывали моменты – и это был один из них, – когда им овладевало желание придушить ее. Подобными мимолетными и легкомысленными ремарками она оскорбляла не только его самого, но и красоту, поэзию, величие гения, то есть все, что находилось за пределами ее слишком упрощенного обывательского понимания.

Юстас прочитал мысли, отразившиеся на лице племянника, и не мог не посочувствовать ему. Элис умела становиться до странности бесчувственной, отметил он. Причем из принципа. Как из принципа предпочитала скверные блюда. Он тактично и плавно попытался сменить тему. Вот Элис только что вспомнила строку Теннисона. А как воспринимает его творчество молодежь в наши дни?

Но миссис Поулшот никому теперь не давала увести разговор в сторону. На ней лежала ответственность за воспитание Себастьяна, и если бы она позволила ему своенравно предаваться своим настроениям, плохая бы из нее вышла воспитательница. Ведь только потому, что тупая мамаша всегда потакала Фреду во всех капризах, он теперь вел себя, как ему заблагорассудится.

– Или, возможно, – продолжала она все более грубо, явно показывая, что собирается преподать кое-кому урок, – мы имеем здесь дело с первой любовью. «Влюбившийся впервые, познай все сожаления и горести»[16]16

Там же.

[Закрыть]. Хотя у мальчиков бывают и обычные проблемы с желудком, и тогда нам нужна лишь порция горькой эпсомской соли.

При упоминании об эпсомской соли молодой Джим просто зашелся от хохота, пользуясь редкой возможностью, поскольку сидел рядом с главным источником сумрачного настроения за столом. Сьюзен бросила на окончательно побагровевшего Себастьяна утешающий взгляд. Потом обратила взор, исполненный упрека, на брата, но тот не заметил его.

– Что ж, тогда я дополню вашего Теннисона фрагментом из Данте, – сказал Юстас, снова приходя на помощь Себастьяну. – Помните? Это круг пятый Ада.

А все потому, что при жизни они предавались печали, их приговорили провести вечность в болоте, где их мелкая Weltschmerz[18]18

Мировая скорбь (нем.).

[Закрыть] пузырями поднимается сквозь жижу, как болотный газ. Поэтому тебе лучше быть осторожнее, приятель, – заключил он с притворной угрозой, но с улыбкой, означавшей, что он целиком на стороне Себастьяна и понимает его чувства.

– Ему нет нужды волноваться о мире ином, – сказала миссис Поулшот достаточно резко. Она так ненавидела чепуху о бессмертии души и загробной жизни, что не желала слышать об этом даже в виде шутки. – Меня беспокоит, что с ним будет, когда он вырастет.

Джим снова расхохотался. Юность Себастьяна казалась ему почти такой же смешной, как его вероятная потребность в слабительном.

Этот повторный взрыв его смеха заставил мистера Поулшота выйти из оцепенения и начать действовать. Юстас, понятное дело, был попросту гедонистом, и даже от Элис он не мог ожидать ничего другого. Она всегда оставалась (ее единственный недостаток, но насколько же огромный и непростительный!) чудовищно бесчувственной к его внутренним страданиям. Но, к счастью, хотя бы Джим отличался от них в лучшую сторону. В отличие от Эдварда и Марджори, которые в этом отношении полностью походили на свою мать, Джим всегда проявлял к нему должное уважение и сострадание. И то, что он сейчас настолько забылся, что рассмеялся дважды, стало источником удвоенной боли – двойным оскорблением его чувств, прервавшим течение горестных размышлений о сокровенном; и боль делалась только острее, потому что подрывала веру в добрые начала, заложенные в этом молодом человеке. Подняв глаза, которые он сознательно и долго держал упертыми лишь в стоявшую перед ним тарелку, мистер Поулшот посмотрел на сына с выражением глубокого сожаления. Джим уклонился от этого исполненного упрека взгляда и, дабы скрыть свое смущение, поспешил набить рот хлебом. Почти шепотом мистер Поулшот наконец заговорил.

– Ты знаешь, какой сегодня день? – спросил он.

Ожидая выговора, черед которого, видимо, еще не наступил, Джим покраснел и с набитым ртом произнес, что, как ему казалось, сегодня двадцать седьмое число.

– Двадцать седьмое марта, – поправил его мистер Поулшот. Он медленно склонил голову выразительным кивком. – В этот день одиннадцать лет назад от нас ушел твой бедный дедушка. – Он на секунду снова уперся взглядом в лицо Джима, с удовлетворением отмечая, как на нем появились признаки растерянности, а потом снова опустил очи долу и погрузился в молчание, предоставив молодому человеку самому в полной мере пережить стыд за свое поведение.

На противоположном конце стола в один голос смеялись над какими-то общими детскими воспоминаниями Элис и Юстас. Мистеру Поулшоту оставалось только испытывать жалость к этим людям, столь бессердечным и нечутким к более возвышенным чувствам других. «Прости им, ибо не ведают, что творят», – сказал он про себя, а затем, мысленно отгородившись от их бессмысленной болтовни, сосредоточился на реконструкции в памяти подробностей непростых переговоров, которые он вечером двадцать седьмого марта 1918 года провел с представителем похоронной конторы.

V

В гостиной, когда с ужином было покончено, Джим и Сьюзен уселись за шахматную партию, в то время как остальные расположились ближе к очагу. Совершенно завороженный, Себастьян наблюдал, как его дядя Юстас раскуривал «Ромео и Джульетту»[19]19

Дорогой сорт гаванских сигар.

[Закрыть], которую, хорошо зная принципы Элис и скаредные привычки Фреда, предусмотрительно принес с собой. Сначала ритуал обрезки, потом, когда сигара подносилась ко рту, счастливая улыбка предвкушения. Влажные вожделеющие губы сомкнулись у конца; вспыхнула спичка, ее пламя словно втянуло внутрь. И совершенно неожиданно Себастьяну это напомнило младенца кузины Марджори, слепо тыкавшегося носом в грудь, выискивая сосок, затем хватая его и сжимая мягкими, но жадными и цепкими губами, чтобы начать сосать, сосать и сосать в самозабвенном трансе наслаждения. Верно, сравнение хромало, потому что у дяди Юстаса манеры все же были более изящными, а сосок в данном случае имел цвет хорошо прожаренного кофе и шесть дюймов в длину. Но перед мысленным взором Себастьяна все равно начали проплывать странные образы и стали складываться слова в гротескном и пародийно героическом построении.

Младенец преклонных годов губами объял похотливо

Ту влажную смуглую грудь, что сделала б честь королеве

Любого дикарского племени…

Стихотворение оборвали: внезапно открылась и с грохотом захлопнулась входная дверь. В комнату вошел Джон Барнак и сразу направился к софе, на которой расположилась миссис Поулшот.

– Извини, но я никак не успевал к ужину, – сказал он, положив ладонь ей на плечо. – Но мне представилась уникальная возможность повидаться с Каччегвидой. И между прочим, – добавил он, оборачиваясь в сторону брата, – он сообщил мне, что у Муссолини определенно развился рак горла.

Юстас оторвал от губ табачный сосок и снисходительно улыбнулся.

– На этот раз проблема, значит, в горле? Знакомые мне антифашисты предпочитают все время говорить о печени.

Джон Барнак был обижен его словами, но сделал над собой усилие, чтобы не показать этого.

– Каччегвида – надежный источник информации, – сказал он уже несколько более сдержанно.

– Я слышал, как кто-то говорил, что не любит выдавать желаемое за действительное, или мне показалось? – спросил Юстас так спокойно, что мог кого угодно вывести из себя.

– Конечно, ты цепляешься теперь за эти слова, – сказал Джон. – Ты их запомнил, потому что можешь использовать, чтобы принизить значение крупного политического вопроса и осмеять героев, борющихся за правое дело.

Он говорил своим обычным размеренным и превосходно поставленным голосом, но его подлинные чувства выдавала чуть повышенная громкость и едва заметные вибрирующие обертона.

– Циничный реализм – вот превосходный предлог для интеллигентного человека отойти в сторону и ничего не предпринимать в совершенно нестерпимой ситуации.

Элис Поулшот переводила взгляд с одного на другого и могла только сожалеть, что братья начинали вздорить при каждой встрече. Почему бы Джону просто не смириться с тем фактом, что Юстас отчасти старая свинья, и не закрыть вопрос раз и навсегда? Но нет, он обязательно начинал злиться в свойственной ему манере, еще и пытаясь подавлять эмоции, чтобы непременно всех убедить в своем моральном превосходстве. И Юстас хорош! Зачем ему нужно все время провоцировать эти стычки, размахивая под носом у оппонента красными политическими тряпками и вонзая в него отравленные стрелы? Но оба были безнадежны.

– Царь Бревно или Царь Аист? – с прежней невозмутимостью спросил Юстас. – Лично я всегда бы предпочел старое доброе бревно. Чтобы избежать роковой ошибки. А подобное умение являет собой наивысшую из добродетелей.

Стоя рядом с камином, опустив руки по швам, широко расставив ноги, с очень прямым и напряженным телом, как борец, готовящийся вступить в схватку, Джон Барнак смотрел сверху вниз на своего брата спокойным, немигающим, пронизывающим взором, который в суде он когда-то приберегал для неугодных или изолгавшихся свидетелей. Это был тот взгляд, который, даже если он был направлен на других, внушал Себастьяну невыразимый страх. Но Юстас лишь поудобнее устроился на мягкой софе, прикрыл глаза и нежно взасос поцеловал кончик своей сигары.

– И как я полагаю, – сказал Джон Барнак после продолжительной паузы, – ты мнишь себя одним из величайших приверженцев этой добродетели?

Юстас выпустил облако ароматного дыма и ответил, что старается им быть.

– Ты стараешься, – повторил за ним Джон, – но, насколько мне известно, держишь, например, крупный пакет акций южнокитайского банка «Янцзы», не так ли?

Юстас кивнул.

– И жирея на эксплуатации чужого труда в Китае и Японии, ты к тому же владеешь долей в джутовых компаниях, верно?

– Очень прибыльной долей, – сказал Юстас.

– Очень прибыльной, не сомневаюсь. Тридцать процентов дохода в самый неудачный год. И их приносят тебе индийцы, на чей дневной заработок нельзя купить даже трети вот этой твоей сигары.

Мистер Поулшот, все время сидевший в угрюмом молчании, совершенно забытый, вдруг вмешался в разговор.

– Там дела шли отлично, пока на плантациях не появились агитаторы, – сказал он. – Начали создавать профсоюзы, настраивать работяг против хозяев. Их всех надо расстрелять. Да, взять и поставить к стенке! – закончил он с яростным напором.

Джон Барнак расплылся в ироничной улыбке.

– Не переживай, Фред. Сити об этом позаботится.

– О чем это ты? – раздраженно спросила Элис. – Сити находится в Лондоне. А мы говорим об Индии.

– Верно, Сити здесь, но его агенты – там. И это парни, вооруженные автоматами. Агитаторы, упомянутые Фредом, непременно схлопочут пули, а сидящий здесь Юстас сможет и дальше разглагольствовать о своем добродетельном умении избегать ошибок, держась так, словно все это его не касается, с той неподражаемой грацией, которая нам так в нем нравится.

Наступило молчание. Себастьян, который от души желал, чтобы его отец потерпел в этом споре сокрушительное поражение, в отчаянии смотрел на дядю. Но тот вовсе не сидел понуро, сокрушенный аргументами оппонента, а, напротив, почти бесшумно хохотал.

– Браво! Восхитительно! – воскликнул он, когда отсмеялся и восстановил дыхание. – Просто потрясающе! А теперь по всем правилам, Джон, тебе следует отбросить в сторону всякий сарказм и выдать пять минут чистого пафоса и праведного гнева. Пять минут душевной речи мужчины, который умеет говорить прямо и без обиняков. После чего жюри присяжных признает меня виновным по всем статьям, даже не удаляясь в совещательную комнату, и вынесет частное определение, что судебным исполнителям следует передать меня в руки избранного народом трибунала. Народный трибунал! – звучно повторил он. – И каждый член в классическом модном костюме. Но, между прочим, как на самом деле называется та разновидность римской тоги, в которую облачаются рвущиеся к власти джентльмены наших дней, чтобы их желание править не выглядело столь уж вопиюще откровенным? Тебе знаком этот термин, Себастьян, я в этом уверен.

А когда Себастьян отрицательно помотал головой, продолжал тем же повышенным тоном:

– Боже, чему же они вас сейчас учат в школах? Потому что тоге этой имя – идеализм. Да, моя дорогая, – продолжал он, обращаясь теперь к Сьюзен, которая давно оторвалась от шахмат и с удивлением слушала его. – Поверь мне. Это чистейшей воды идеализм.

Джон Барнак притворно зевнул, прикрыв рот ладонью.

– Признаюсь, скучновато внимать этим дешевым психологизмам, от которых несет затхлостью семнадцатого века, – сказал он.

– Да ладно, просто скажи нам, – заметил на это Юстас, – на что рассчитываешь лично ты, чего ты потребуешь, когда к власти придут нужные тебе люди? Назначения генеральным прокурором, никак не меньше, как я подозреваю.

– Право, Юстас, – твердо сказала миссис Поулшот. – Ты перегибаешь палку. Довольно!

– Ах, все-таки довольно? – переспросил Юстас, изобразив возмущение. – Стало быть, ничтожного поста генерального прокурора будет достаточно? Хотя, думаю, ты все же недооцениваешь своего брата. Но в самом деле, Джон, – продолжал он уже совершенно с другой интонацией, – давай перейдем к более серьезным делам. Мне неизвестны твои планы, но мне в любом случае нужно выехать во Флоренцию уже завтра. Во вторник я жду в гости свою тещу.

– Старую миссис Гэмбл? – Элис удивленно оторвала взгляд от своего вязания. – Ты хочешь сказать, что она до сих пор мотается по Европе? В ее-то возрасте?

– Ей восемьдесят шесть, – сказал Юстас, – но если не считать катаракты, от которой она практически ослепла, то в остальном у нее полный порядок.

– Боже милостивый! – воскликнула миссис Поулшот. – От души надеюсь, что не дотяну до таких преклонных лет! – Она выразительно помотала головой, ужаснувшись при мысли, что ей еще тридцать один год предстоит тащить на себе этот дом, терпеть депрессии Фреда и полнейшую бессмыслицу собственного существования.

Юстас снова обратился к брату:

– Так когда вы вдвоем собираетесь в путь?

– В следующий четверг. Но нам придется остановиться на ночевку в Турине. Мне нужно встретиться кое с кем из соратников Каччегвиды, – объяснил Джон.

– Стало быть, Себастьяна ты доставишь ко мне в субботу?

– Предпочту, чтобы он доставил себя сам. Мне придется сойти в Генуе.

– О, значит, сам ты ко мне не приедешь?

Джон Барнак покачал головой. Пароход отплывает из Генуи в тот же вечер. Три или четыре недели ему предстоит провести в Египте. А потом партийная газета ждет от него репортажей о положении коренного населения Кении и Танганьики.

– Кстати, когда будешь в тех краях, – сказал Юстас, – выясни, пожалуйста, почему так упал курс моих акций Восточно-Африканской кофейной компании.

– Это я могу тебе объяснить прямо здесь и сейчас, – отозвался его брат. – Несколько лет назад кофейный бизнес приносил баснословные доходы. Результат: миллионы акров новых плантаций и множество безрассудных алчных свиней из Лондона и Парижа, Амстердама и Нью-Йорка, ринувшихся вкладывать капиталы в кофейную золотую жилу. А ныне наступил предсказуемый кризис перепроизводства зерен, и цены так упали, что даже почти бесплатный каторжный труд чернокожих рабочих не может обеспечить тебе желанных дивидендов.

– Скверно!

– Ты и в самом деле так думаешь? Тогда подожди, пока твое искусное умение избегать ошибок не приведет к восстаниям в колониях и к революции в нашем собственном доме!

– К счастью, – сказал Юстас, – нас к тому времени уже не будет в живых.

– Я бы не был в этом так уверен на твоем месте.

– Мы все можем так же зажиться на этом свете, как несчастная миссис Гэмбл, – заметила Элис, пытаясь вообразить себе, как будут выглядеть они с Фредом в 1950 году.

– Этого не потребуется, – сказал Джон Барнак с мстительно удовлетворенным видом. – Все произойдет гораздо раньше, чем вы можете ожидать. – Он посмотрел на часы. – Что ж, меня еще ждет работа, а завтра вставать с петухами. Поэтому вынужден пожелать всем спокойной ночи, Элис.

У Себастьяна бешено заколотилось сердце, и он снова почувствовал приступ дурноты. Он пришел – самый последний момент, оставалась всего лишь одна возможность. Поэтому он набрал полные легкие воздуха, встал и подошел к тому месту, где стоял отец.

– Спокойной ночи, папа, – сказал он, а потом: – Да, между прочим, – добавил он самым небрежным тоном, на какой только был способен, – ты не думаешь, что мне пора… То есть я уже достаточно взрослый… Словом, что я должен иметь настоящий вечерний костюм?

– Должен? – повторил отец. – Именно должен? То есть мы имеем дело со случаем категорического императива, так?

И он внезапно разразился кратким, но оттого только более пугающим смехом.

Совершенно потерянный, Себастьян бормотал нечто в том смысле, что настоятельной необходимости действительно не было, когда он просил в последний раз, но сейчас… Сейчас вопрос приобрел реальную важность. Его пригласили на ответственный прием.

– Приемом ты, разумеется, называешь обычную вечеринку, – сказал мистер Барнак и вспомнил, с каким энтузиазмом произносила Роузи ненавистное ему словечко, как загорались ее глаза при звуках музыки и шума толпы гостей, вспомнил и необузданное веселье, которому она предавалась с такой охотой. – Куда уж категоричнее, – саркастически добавил он.

– У твоего отца в последнее время было слишком много расходов, – влезла миссис Поулшот с наилучшими намерениями. Ей хотелось смягчить для Себастьяна столкновение с жесткой непримиримостью своего отца. В конце концов, не одна Роузи была во всем виновата. Джон всегда проявлял к людям излишнюю требовательность, еще будучи мальчишкой. А теперь в придачу ко всему он еще и отравлял жизнь окружающих своими смехотворными политическими принципами. Но от его требовательности и принципиальности деваться было некуда – такова реальность. А Себастьян – очень ранимый. И это тоже реальность. Вот почему она всегда стремилась отделить эти две реальности друг от друга, не давая им сталкиваться лоб в лоб. Но в данном случае ее попытка была хуже, чем просто бесплодной.

– Моя дражайшая Элис, – произнес Джон Барнак вежливо, но абсолютно решительно. – Вопрос заключается не в том, могу ли я себе позволить приобрести этому юноше модный наряд. (Эти слова вызвали в памяти красные бархатные бриджи леди Каролины Лэм, переодетой в пажа Байрона, роль которого взял тогда на себя молодой Том Хиллиард.) Суть проблемы – правильно ли будет поступить подобным образом?

Юстас оторвал губы от соска сигары и заявил, что такого рода рассуждения стократ хуже Савонаролы.

Но Джон Барнак выразительно помотал головой:

– Это не имеет никакого отношения к христианскому аскетизму. Мы говорим о достойной линии поведения. Человек не должен пользоваться случайно доставшимися ему, ничем не заслуженными привилегиями. Noblesse oblige[20]20

Положение обязывает (фр.).

[Закрыть].

– Очень хорошо, – сказал Юстас, – но ты начинаешь с того, что сам ставишь человека в положение, которое его к чему-то обязывает. А это чистейшее насилие над личностью.

– Себастьян совершенно лишен всякого понимания своей ответственности перед обществом. Ему придется научиться этому.

– А не то же ли самое внушает сейчас Муссолини всему итальянскому народу?

– И вообще, – снова вмешалась миссис Поулшот, обрадованная возможностью побороться на стороне Себастьяна совместно с союзником, – почему мы поднимаем столько шума из-за элементарного вечернего костюма?

– Из-за жалкого смокинга, – подхватил Юстас таким тоном, словно желал как можно скорее низвести этот спор до уровня самого низкого фарса, – из-за грошовой тряпки. Кстати, это напоминает мне моего молодого человека из Уокинга. Ты, быть может, не знаешь об этом, Себастьян, но я тоже когда-то пробовал себя в роли поэта.

Молодой человек из Уокинга

В божий храм не являлся без смокинга.

Он надел бы и фрак, только был не дурак

Этот юный пижон из Уокинга.

Ты, видимо, добиваешься, Джон, чтобы Себастьян попросил тебя купить ему фрак.

Перенервничав, Себастьян начал неестественно громко хохотать, но потом, заметив суровое неулыбчивое лицо отца, его жестко поджатые губы, резко оборвал смех.

Юстас подмигнул ему, наморщив свои пухлые веки.

– Спасибо за ваши аплодисменты, – сказал он, – но, боюсь, главному адресату моя поэзия не пришлась по вкусу.

Миссис Поулшот попыталась скрасить эффект от неудачной, с ее точки зрения, шутки Юстаса, грозившей только все испортить.

– Если разобраться, – сказала она, возвращая беседу на серьезные рельсы, – что такое смокинг? Не более чем глупая мелкая условность, вот и все.

– Согласен – глупая, – ответил Джон своим размеренным и рассудительным тоном. – Однако там, где речь заходит о символах классовых различий, ни одну условность невозможно считать мелкой.

– Но, папа, – сказал Себастьян, – у всех парней моего возраста есть смокинги.

Его голос от переполнявших эмоций сделался почти визгливым.

Склонившаяся над шахматной доской Сьюзен все слышала, распознала сигнал опасности и мгновенно вскинула взгляд. Лицо Себастьяна налилось пунцовым румянцем, губы уже начали подрагивать. Сейчас он необычайно походил на маленького мальчика. Обиженного маленького мальчика, беззащитного перед жестокостью взрослых. Сьюзен охватила волна любви и жалости к нему. «Но как же неуклюже повел себя в этой ситуации он сам!» – подумала она и вдруг разозлилась; не вопреки любви и жалости, а именно потому, что так беспокоилась за него. Какого дьявола он до сих пор не научился хотя бы немного владеть собой! А если это искусство не давалось, лучше было бы просто помалкивать.

Джон Барнак несколько секунд молча смотрел на сына – смотрел пристально, видя перед собой новое воплощение своей безответственной и легкомысленной жены, которая его предала, но теперь уже покоилась в могиле. Потом он снова скривился в саркастической улыбке.

– У всех парней, – повторил он, – у всех до единого.

Теперь он применял те речевые приемы, которые когда-то пускал в ход в суде, чтобы дискредитировать перед присяжными ключевых свидетелей противоположной стороны, и потому добавил с презрительной иронией:

– Ну, разумеется, у сыновей безработных шахтеров Южного Уэльса сейчас как раз в моде фраки и белые галстуки, не говоря уже об обязательном цветке гардении в петлице. А теперь, – скомандовал он безапелляционно, – марш в постель, и чтобы ты больше никогда не приставал ко мне с подобным вздором!

Себастьян развернулся и, лишившись дара речи, бросился вон из комнаты.

– Твой ход, – нетерпеливо напомнил Джим.

Сьюзен посмотрела на доску, заметила черного коня, стоявшего под боем ее ферзя, и мгновенно взяла его.

– Вот тебе! – с яростью прошептала она. Черным конем был сейчас для нее дядя Джон.

Но Джим тут же с триумфом переместил свою ладью по всей вертикали, и ее ферзь пал жертвой.

– Шах! – громогласно объявил он.

Три четверти часа спустя, уже переодевшись в пижаму, Сьюзен сидела по-турецки напротив газового обогревателя в своей спальне и делала записи в дневнике. «4+ по истории. 4 по алгебре. Могло быть и хуже. Мисс К. снизила мне оценку за неаккуратность, но, конечно же, не заметила ее у своей любимой Глэдис. Это уже слишком!!! Скарлатти играла хорошо, но вот только Пфайффер снова пытался шутить с С. по поводу сигар. А потом мы встретили Тома Б. и он пригласил С. к себе на вечеринку, а С. страшно расстроился, потому что у него нет треклятого смокинга. Если бы не это, я бы, наверное, сегодня возненавидела его – он снова ходил к миссис Э., а она надела специально для него черное кружевное нижнее белье в обтяжку. Но все же я чувствую такую ужасную жалость к нему. Этим вечером дядя Дж. устроил безобразную сцену из-за смокинга. Иногда я просто готова его презирать. Дядя Ю. старался заступаться за С., но из этого ничего хорошего не вышло». Да, ничего хорошего не вышло, но хуже всего было то, что ей пришлось сидеть там, дожидаясь, чтобы уехали сначала дядя Джон, потом дядя Юстас. Но даже когда ей уже ничто не мешало отправиться спать, она не решалась пойти и утешить его из страха, что мама или Джим могут услышать и застать ее в комнате Себастьяна. Если Джим, то хохота на весь дом не оберешься, словно он увидел ее сидящей на унитазе, а мать начала бы отпускать колкости, слышать которые невыносимо, хоть умри. Но сейчас – она посмотрела на часы, стоявшие на каминной полке, – сейчас вполне безопасно. Она поднялась, заперла дневник в выдвижном ящике письменного стола, спрятав ключ в обычном месте позади зеркала. Затем она выключила настольную лампу, осторожно открыла дверь и выглянула. Света внизу – ни проблеска, а в доме стояла такая тишина, что она могла слышать тяжелые удары собственного сердца. В три шага она оказалась перед дверью, располагавшейся по другую сторону лестничной площадки. Ручка повернулась беззвучно, и так же беззвучно Сьюзен проскользнула в его комнату. Мрак в ней не был полным, потому что жалюзи не опустили до конца, и уличный фонарь через дорогу бросал через потолок узкий овальный отсвет. Сьюзен закрыла за собой дверь и замерла, вслушиваясь, но слыша поначалу по-прежнему только гулкие удары своего сердца. Затем пружины кровати чуть скрипнули, и раздался протяжный всхлипывающий вдох. Он плакал. Она импульсивно шагнула вперед, ее вытянутая перед собой рука натолкнулась сначала на медную спинку кровати, потом нащупала одеяло, а с шерсти переместилась на призрачное в полутьме белое полотно откинутой простыни. На смутно видневшейся подушке черным силуэтом вырисовывалась голова Себастьяна. Ее пальцы прикоснулись к его затылку.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?