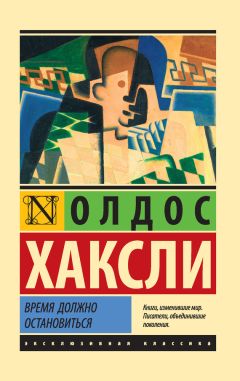

Текст книги "Время должно остановиться"

Автор книги: Олдос Хаксли

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

– Вы мне напомнили мой старый лимерик, – сказал он. – «Настоятель собора в Пеории богословие знал лишь в теории. Чем прогневал он Бога. До чего же убого богословие знали в Пеории!»

И чтобы подавить в зародыше любые дальнейшие попытки своего собеседника начать псевдонаучные рассуждения заново, он прочитал ему целый цикл из своего собрания сочинений под названием «Набор нравоучений для современной молодежи». Там был и «Молодой человек из Уокинга…», и «Непростая девица в Спокане…», и «Молодухи из города Мюнхена…». Пол де Вриз смеялся над шуточными стихами, хотя смех его был натянутым и неестественным, но Юстас продолжал читать из принципа, потому что не мог позволить этому типу безнаказанно нести претенциозную чепуху. Объявлять себя человеком глубоко религиозным только потому, что ты мог часами вести высоколобые, на первый взгляд, и совершенно вздорные речи о религии! Немного честной пошлости – и воздух очищался от этого дурного философского запашка, а философ опускался с небес на грешную землю к старому хлеву, где ему и было самое место. Тот юноша с лицом барана в магазине Бруно тоже вел абсурдные разговоры, и сам Бруно был милым, но совершенно запутавшимся недоумком. Но в них начисто отсутствовала претенциозность; они практиковали то, что исповедовали. Но, самое поразительное, воздерживались от того, чтобы публично проповедовать то, что практиковали. В то время как этот вот самозваный pontifex minimus…

Юстас зажал сигару между губами, выпустил облако дыма, чуть понизил голос и процитировал свой уже совсем неприличный лимерик про епископа с водопада Уичита.

IX

Из ресторана «Беттиз», когда с обедом было покончено, он прогулялся до своего банка. Заметив Юстаса у стойки, где он дожидался, пока кассир отсчитывал причитавшиеся ему деньги, менеджер чуть ли не бегом устремился к нему, чтобы с энтузиазмом пообещать еще более внушительные результаты игры на валютной бирже в следующем месяце. У банка появился новый агент в Берне, некий доктор Отто Леве, которого отличал особый нюх на подобного рода спекуляции – настоящий гений, если уместно такое сравнение, как Микеланджело или Маркони…

Все еще держа в руках рисунки Дега и «Трактаты о любви к Богу», Юстас вышел на площадь, поймал такси и дал водителю адрес Лаурины Аччьяиулоли. Машина тронулась. Он откинулся на сиденье в углу, вздохнув отрешенно и утомленно. Лаурина стала крестом, который ему приходилось нести. Плохо само по себе то, что она сильно болела, была докучлива и озлоблена. Он опасался, что дальше будет только хуже. Эту изможденную, измученную артритом, превратившуюся в инвалида женщину он когда-то любил с такой страстью, какой ему не довелось познать ни до нее, ни после. Другая женщина уже постаралась бы сделать все, чтобы забыть об этом. Но только не Лаурина. Без конца проворачивая кинжал в зияющей ране, она могла целыми днями вспоминать о своей ушедшей красоте и выть от сознания нынешнего уродства, говорить о былой любви и теперешнем пренебрежении, одиночестве и горестях. А когда ей удавалось до крайности взвинтить себя, она яростно нападала на своего гостя, тыкала в него искривленным опухшим пальцем и своим низким голосом (когда-то очаровательно сипловатым, а теперь просто охрипшим от болезни, чрезмерного курения и чистейшей ненависти) обвиняла его в том, что он навещает ее только из чувства долга; хуже того – по слабости душевной. Что он действительно заботился о ней, только пока ее тело было стройным и крепким, а теперь, когда она постарела, стала несчастной калекой, он с трудом находил в себе хотя бы каплю жалости к ней. Вынужденный отрицать все эти столь болезненно очевидные истины, Юстас не находил ничего лучшего, чем опускаться в трясину лицемерных утешений, и то, что он говорил, выходило у него настолько неубедительно, что Лаурина откровенно смеялась над ним – смеялась с язвительным сарказмом, который, конечно же, причинял больше муки ей самой, нежели ему. Впрочем, хотя это не он страдал от артрита, боли с избытком доставалось и на его долю. Сейчас он с тревогой размышлял, что принесет ему день сегодняшний. Новую серию бесконечных и успевших надоесть угроз покончить с собой? Вероятно, или…

– Bebino![28]28

Крошка (ит.).

[Закрыть] – выкрикнул резкий голос чуть ли не ему в ухо. – Bebino!

Он вздрогнул и повернулся. По узкой, заполненной народом улице такси двигалось со скоростью пешехода, а рядом с ним, положив руку на открытый проем стекла машины, шла та, кто придумал для него столь нелепое, гротескно детское прозвище (по причине, известной только им двоим).

– Мими! – воскликнул он, от души надеясь, что сейчас поблизости нет никого из знакомых.

В своем невероятном фиолетовом платье она не просто выглядела как хорошенькая маленькая шлюшка, кем и была на самом деле, но как карикатура на хорошенькую маленькую шлюшку из юмористического журнала. Но именно это и нравилось в ней Юстасу. Простая и безыскусная вульгарность ее стиля была тоже доведена до своего рода совершенства.

Склонившись вперед, он дал команду шоферу и, как только такси остановилось, распахнул для нее дверь. Внутри машины Мими не так бросалась в глаза, как вне ее.

– Bebino mio! – Она прижалась к нему на сиденье, и он почувствовал себя окутанным облаком дешевых духов. – Почему ты не заходил ко мне, Bebino?

Когда такси вновь тронулось, он пустился в объяснения, что пару месяцев провел в Париже, а потом пришлось пожить в Англии. Но она не слушала, продолжая осыпать его упреками и досаждать вопросами. Так давно! Ах, как долго! Но таковы все мужчины – porchi[29]29

Свиньи (ит.).

[Закрыть], самые натуральные porchi. Значит, он больше не любит ее? Уж не наставляет ли он ей рога с кем-то еще?

– Говорю же тебе, я два месяца пробыл в Париже, – повторил он.

– Sola, sola[30]30

Одна, одна (ит.).

[Закрыть], – перебила она, вложив в голос всю разбивавшую сердце тоску одиночества.

– …А потом на несколько недель ездил в Лондон, – продолжал он, повышая голос в попытке быть наконец услышанным.

– А я-то всегда делала все, чего тебе только хотелось! – В ее карих глазах застыли неподдельные слезы. – Все! – добавила она печально.

– Сколько раз мне тебе повторять, что я уезжал из города? – уже в нетерпении прокричал Юстас.

С резко изменившимся выражением лица девушка окинула его взглядом откровенной соблазнительницы и улыбнулась. Потом поймала руку и прижала к пухлой молодой груди.

– А почему бы тебе не поехать со мной прямо сейчас, Bebino? – спросила она вкрадчиво. – Я сделаю тебя таким счастливым! – И, склонившись ближе, залепетала на детском языке: – Расчесать волосики! Моему непослушному маленькому Bebino нужно причесать волосики.

Юстас молча посмотрел на нее, а потом сверился с часами. Нет, времени никак не хватит, чтобы сделать два дела и успеть к прибытию поезда. Нужно выбирать что-то одно. Прошлое или настоящее, муку сострадания или удовольствие. И он сделал выбор.

– Бери от жизни все, пока еще можешь, – сказал он по-английски и, постучав по стеклу, сообщил водителю, что у него изменились планы. Не мог бы он доставить его в другое место? И дал адрес квартирки Мими рядом с Санта-Кроче. Мужчина за рулем кивнул и понимающе подмигнул ему.

– Мне нужно позвонить по телефону, – сказал Юстас, когда они прибыли на место.

Пока Мими переодевалась, он связался с домом и распорядился, чтобы машина ждала его у главного входа в Санта-Кроче без четверти шесть. Затем настал черед Лаурины. Не мог бы он переговорить с графиней? И, дожидаясь соединения, обдумывал свою маленькую ложь.

– Юстас? – раздался низкий хриплый голос, который в свое время мог держать его в полном подчинении.

– Chère[31]31

Дорогая (фр.).

[Закрыть], – начал он легким тоном, – je suis horriblement ennuyé…[32]32

Я ужасно соскучился (фр.).

[Закрыть] – Вежливая неискренность почему-то легче произносилась по-французски, нежели по-английски или по-итальянски.

В потоке иностранных слов он постепенно прояснил ей суть плохих, очень плохих новостей, которые заключались в том, что у него сломался заменитель выпавшего когда-то зуба. Нет, до полного râtelier[33]33

Вставная челюсть (фр.).

[Закрыть] дело, слава богу, не дошло – plutôt un de ces bridges – ces petits ponts qui sont les Ponts des Soupirs qu’on traverse pour aller du palais de la jeunesse aux prisons lugubres de la sénilité[34]34

Всего лишь мосты – такие небольшие мостики, которые по сути есть мосты вздохов, по ним мы движемся от дворцов юности к темнице старости (фр.).

[Закрыть]. Он хихикнул, оценив элегантность собственной шутки. Короче говоря, он вынужден был направиться en hâte[35]35

Срочно (фр.).

[Закрыть] к дантисту и пробудет у него, пока не починят мост во рту. А это, увы, не позволит приехать к чаю.

Лаурина восприняла все гораздо легче, чем он смел надеяться. Доктор Росси, сообщила она, выписал себе из Вены новую замечательную лампу и получил потрясающее лекарство из Амстердама. Теперь она не испытывала боли по нескольку дней кряду. Но это было еще не все. Закончив описывать состояние своего здоровья, как бы мимоходом, чтобы замаскировать свой триумф, но тем самым только подчеркнуть его, она упомянула, что в последние дни ее несколько раз навещал Д’Аннунцио и так поэтично предавался воспоминаниям о прошлом. А старый добрый ван Арпельс прислал ей сборник своих новых стихов, к которому приложил совершенно очаровательное письмо. Кстати, о письмах. Она недавно разбирала свой архив и сама поразилась, как их накопилось много и насколько они интересны.

– Не сомневаюсь, – сказал Юстас. И невольно вспомнил почти безумный жар чувств, который она вызывала в дни их бурного романа, агонию вожделения, муки ревности. И это касалось многих других мужчин, пылко влюблявшихся в нее – от простого математика до владельцев крупных компаний, от венгерских поэтов до английских аристократов и чемпиона по теннису из Эстонии. А теперь… Он мысленно представил себе образ Лаурины, какой она представала сейчас, двадцать лет спустя: иссохшая калека в инвалидной коляске с медно-желтыми волосами, кудрями уложенными над лицом, которое вполне могло бы сойти за посмертную маску Данте…

– Я отобрала несколько твоих писем, которые хотела бы прочитать тебе, – сказал ему в ухо голос из микрофона.

– Боюсь, сейчас они покажутся довольно глупыми.

– Вовсе нет, – возразила она. – Они прекрасны. В них столько остроумия; et en même temps si tendres – così vibranti![36]36

И в то же время столько нежности – столько остроумия! (фр.)

[Закрыть]

– Vibranti? – переспросил он. – Только не говори мне сейчас, что я когда-то пульсировал жизненной силой.

Какой-то звук заставил его повернуть голову. В проеме распахнутой двери стояла Мими. Она улыбнулась ему и послала воздушный поцелуй. Кимоно цвета красного вина при этом распахнулось на ней.

На другом конце телефонного провода раздался шелест и хруст бумаги.

– Послушай вот это, – хрипло сказала Лаурина. – «Ты владеешь способностью вызывать желания, которым нет предела, и в этой беспредельности их невозможно утолить простым обладанием одним лишь твоим телом и быстротечными мыслями».

– Бог ты мой! – воскликнул Юстас. – Неужели я мог написать нечто подобное? Звучит как цитата из Альфреда де Мюссе.

Мими теперь стояла рядом с ним. Свободной рукой он ласково похлопал ее по обнаженным ягодицам. Бери от жизни все…

Хриплый голос продолжал читать:

– «А потому мне начинает казаться, Лаурина, что единственный путь к исцелению от любви к тебе – это уподобление суфиям или Хуану де ла Крусу. Потому что только Бог вызывает те же чувства, что вызываешь во мне ты…»

– Il faudrait d’abord l’inventer[37]37

Сначала нужно придумать (фр.).

[Закрыть], – с усмешкой прервал ее Юстас. Но в те времена, он живо это помнил, ему казалось все это вполне разумным описанием собственных ощущений. Что лишний раз свидетельствует, до какого приниженного состояния способна довести эта проклятая любовь самого рационального мужчину! В таком случае следовало возблагодарить Господа, что ныне он навсегда покончил с подобными глупостями! Юстас еще раз звонко шлепнул Мими по попке и улыбнулся ей.

– Spicciati, Bebino[38]38

Специально для тебя, крошка (ит.).

[Закрыть], – прошептала она.

– А вот еще одно восхитительное письмо, которое ты мне написал, – произнес в тот же момент голос Лаурины. – «Любить тебя с такой силой, как люблю я…»

Мими в нетерпении дернула его за ухо.

– «…это значит родиться заново и прожить другую, гораздо более интересную жизнь», – продолжал голос в трубке.

– Прости, но вынужден на этом прервать декламацию собственных сочинений, – сказал Юстас. – Мне придется дать отбой… Нет, нет, ни минуты больше, дорогая. Уже пришел дантист. Ecco il dentista, – повторил он по-итальянски, чтобы Мими поняла тоже, и при этом слегка игриво ущипнул ее. – Adesso comincia la tortura[39]39

Сейчас начнется пытка (ит.).

[Закрыть].

Он положил трубку, повернулся и, посадив девушку себе на колено, начал щекотать ее толстым пальцем между ребрами.

– No, no, Bebino… no!

– Adesso comincia la tortura, – снова сказал он, заставляя ее биться от смеха почти в истерике.

X

Сидя в углу своего похожего на небольшую пещеру магазинчика, Бруно Ронтини проставлял цены на только что приобретенную кипу книг. Пятнадцать лир, двенадцать, двадцать пять, сорок… Его карандаш перемещался с форзаца на форзац. Свет, который падал почти вертикально из лампы над головой, накладывал густые тени на его глубоко посаженные глазницы, под выступающие скулы и крупный нос. При таком освещении над книгами склонился вроде бы некрасивый угловатый череп, но стоило ему посмотреть вверх, как становились видны яркие голубые глаза, а лицо приобретало выразительные и почти веселые очертания.

Карло ушел домой, и он остался один – совершенно один, но это было одиночество, которое неизменно наполняло его ощущением невыразимого счастья. Из-за стекла витрины доносился достаточно громкий уличный шум, но внутри магазинчика он чувствовал себя как в окруженном скорлупой ядре, где царила полнейшая тишина, где любой посторонний звук терял всякое значение; тишина, которую ничто не способно было нарушить. И сидя в самом средоточии молчания, Бруно размышлял о букве «L» со штрихом, которую выводил перед каждой цифрой на книге, и ему казалось, что она означает не просто слово «лира», но символизирует и любовь, и освобождение.

Прозвенел колокольчик над дверью, и в магазин вошел посетитель. Бруно поднял взгляд и увидел юное, почти детское лицо. Но до чего же скупо обрисованное! Словно природа, внезапно решив сэкономить, отказалась отпустить достаточно материала на полноценные и важнейшие его черты. Большими выглядели только неровные и торчащие вперед зубы. И еще очки с вогнутыми линзами, сквозь которые были видны застенчивые, но проницательные глаза, светившиеся умом, который явно использовали не как инструмент для поисков истины, а в целях самозащиты или даже средства, чтобы придать человеку уверенности после череды непрерывных унижений.

Незнакомец нервно откашлялся и сказал, что ему нужна хорошая книга по сравнительному богословию. Бруно показал все, что у него было на эту тему, – стандартный итальянский учебник, популярный труд, написанный во Франции (в переводе), и тоже переводной двухтомник из Германии.

– Лично я рекомендовал бы француза, – сказал он своим обычным негромким голосом. – Всего двести семьдесят страниц. Его изучение отнимет у вас едва ли больше двух часов.

Ответом ему стала презрительная улыбка.

– Я ищу нечто гораздо более фундаментальное.

Воцарилось молчание, пока незнакомец перелистывал остальные книги.

– Как я понимаю, вы собираетесь стать преподавателем? – спросил Бруно.

Посетитель бросил на него подозрительный взгляд, но, не обнаружив в тоне книготорговца ни тени иронии или неуважения, кивнул.

Да, он хотел бы стать преподавателем. И свой выбор он остановил на двухтомном переводе с немецкого.

– Очень жаль, – сказал Бруно, еще раз показывая клиенту два объемистых фолианта. – А когда вы станете профессором университета, – спросил он, – что потом?

Молодой человек указал на итальянскую книгу.

– Потом я начну писать сам, – ответил он.

Да, он начнет писать, подумал Бруно не без грусти. И либо от полной безнадежности, либо из уважения к самому по себе профессорскому званию какая-нибудь женщина выйдет за него замуж. Разумеется, жениться лучше, чем сгорать впустую, но этот тип, как становилось очевидно сразу, будет продолжать гореть изнутри и после женитьбы, скрытно, но бурно и неугасимо, в полном соответствии со своим возбудимым и нервным темпераментом. И даже под надежным защитным покровом респектабельности, а быть может, и известности, затмевающей Бога фантазии, тайное пристрастие к удовольствию самоудовлетворения доживет в нем почти до глубокой старости. Впрочем, поспешил напомнить себе Бруно, ни одну человеческую судьбу невозможно спрогнозировать наверняка. Всегда существовала возможность свободного выбора, достаточно милости Божьей – было бы только желание принять ее.

– Я буду писать важные вещи, – почти агрессивно заявил молодой человек.

– А не как книжники и фарисеи, – пробормотал Бруно с чуть заметной улыбкой. – Но что дальше?

– Как это, что дальше? – повторил клиент. – Что вы имеете в виду? Я и дальше буду писать.

Нет, в этом панцире невозможно было отыскать ни щелки. Бруно отвернулся и принялся заворачивать книги в коричневую упаковочную бумагу. Избегая вульгарной передачи денег из рук в руки, молодой человек выложил монеты на край прилавка. Для него мог существовать только один вид контакта с другим человеческим существом – сексуальный. Но даже такой контакт, подумал Бруно, всегда будет приносить ему разочарование, даже вызывать отвращение. Он завязал на ленточке узел и отдал пакет.

– Спасибо за покупку, – сказал он, – но если вас когда-нибудь утомит этот вид… – он сделал паузу, прежде чем продолжить, и в его глазах блеснули почти лукавые искорки, – …эта разновидность научных фривольностей, – он указал пальцем на сверток, – то помните, что у меня есть немало по-настоящему серьезных книг на ту же тему.

Он обвел рукой целую секцию полок у противоположной стены.

– Скуполи, «Бхагаватам», «Дао де цзин», «Теология Германика», «Благодать интимной молитвы»…

Несколько секунд молодой человек слушал – причем слушал с таким опасливым выражением лица, словно больной, которого поместили в одну палату с потенциально буйным сумасшедшим; потом он, глядя на часы и бормоча, что уже становится поздно, поспешил вон из магазина.

Бруно Ронтини вздохнул и вернулся к маркировке цен на книгах. «L» – значит «лира», но «L» может означать и освобождение. Только один из десяти тысяч освободится, вероятно, от защитного панциря полностью. Не слишком высокая пропорция. Однако из мириад икринок сколько рыб дорастет до полноценных размеров? А между тем следовало помнить, что развитию и росту рыб мешали только влияния извне, внешние факторы. В то время как в процессе духовного возмужания каждое человеческое существо само же и являлось своим самым опасным врагом. Атаки ведутся с двух сторон, и изнутри они даже более мощные, настойчивые и целенаправленные, чем извне. И потому, в конечном счете, один выросший из десяти тысяч возможных на деле представляется не таким уж плохим результатом. Это может вызывать скорее восхищение, нежели сожаление. И не следует винить Бога, как часто делают люди, за Его несправедливость: нужно, напротив, возблагодарить Создателя за щедрость, с которой Он многим дает столь неизмеримо высокую награду.

«L» – это свобода, «L» – это любовь… И несмотря на нетерпеливые гудки машин, вопреки грохоту и шуму транспорта, для Бруно Ронтини установилась тишина, подобная хрупкому живому кристаллу.

Дверной колокольчик звякнул снова, и, подняв голову, он увидел под сдвинутой набок фетровой шляпой широкое, с обвисшей кожей, с мешками под глазами и с кривоватой улыбкой неразомкнутых губ лицо Юстаса Барнака. С помощью своего живого кристалла Бруно увидел этого человека словно бы лежащим в могиле, в гробу, куда не проникает свет, замурованным в глухую стену стремления к удовольствиям. И стены этой гробницы были сложены из тех же кирпичей праздности и чувственности, из тех же пороков, которые он знал за собой и неустанно обращался к Богу с мольбой о прощении. Исполненный величайшим состраданием, Бруно встал и вышел навстречу гостю.

– Наконец-то я тебя застал! – воскликнул Юстас.

Он говорил по-итальянски, потому что так было легче для того, кто стремился играть роль легкомысленного флорентийского буржуа, избежать опасности серьезного разговора, а с Бруно необходимость избегать серьезных тем становилась особенно насущной.

– Я весь день искал встречи с тобой.

– Да, мне передали, что ты заходил утром, – сказал Бруно по-английски.

– И был обласкан, – Юстас продолжал разыгрывать свою тосканскую комедию, – самым преданным из твоих апостолов! Он даже ухитрился продать мне назидательную книгу – qualche trattatino sull’ amor del[40]40

В которой повествуется о любви к (ит.).

[Закрыть] Газообразному Позвоночному, – заключил он весело.

Теперь этот том обрел пристанище между каким-то любовным романом Питигрилли и потрепанным «Толкователем снов» на прикроватном столике в спальне Мими.

– Ты здоров, Юстас? – спросил Бруно, и его серьезный тон разительно контрастировал с оживленной болтовней собеседника.

Юстасу пришлось тоже перейти на родной язык.

– Никогда не чувствовал себя лучше, – ответил он. Но потом, когда заметил, что Бруно продолжает смотреть на него тем же пристальным обеспокоенным взглядом, в его голосе проскользнула раздраженная и подозрительная интонация. – В чем дело? – резко спросил он.

Неужели этот парень был наделен способностью видеть нечто, что позволило ему догадаться о его визите к Мими? Не то чтобы знакомства с Мими следовало как-то уж особенно стыдиться. Нет, раздражение и неприятные ощущения вызывало само по себе вторжение в его частную жизнь. А Бруно, о чем не следовало забывать, всегда обладал этим странным и тревожащим душу даром знать вещи, о которых ему никто не рассказывал. Но разумеется, ни о каком ясновидении и речи не шло. Вероятно, на нем где-то остался след губной помады.

– Почему ты так пялишься на меня?

Бруно виновато улыбнулся.

– Прости, – сказал он. – Мне просто показалось, что ты выглядишь… Право, не знаю. Наверное, как человек, у которого начинается грипп.

Это было лицо человека в могиле, но теперь ему даже в могиле что-то угрожало. Что могло угрожать ему?

С облегчением поняв, что визит к Мими остался незамеченным, Юстас снова лишь улыбнулся.

– Что ж, если я подхвачу грипп, – сказал он, – то буду знать, кто его на меня накликал. И не воображай, – продолжал с прежней веселостью, – что я пришел сюда, чтобы усладить свой взор видом неземной красоты твоей физиономии. Мне надо, чтобы ты добыл для меня разрешение осмотреть вместе с племянником лабиринт в садах Галигаи. Он приезжает сегодня вечером.

– Который из племянников? – спросил Бруно. – Один из сыновей Элис?

– Один их этих неотесанных мужланов? Не дай бог! – ответил Юстас. – Нет, это сынок Джона. Примечательное юное существо. Ему семнадцать, но выглядит совершеннейшим ребенком, хотя пишет удивительно хорошие стихи – настоящий талант.

– Джон, вероятно, суровый отец, – заметил Бруно после краткой паузы.

– Суровый – не то слово! Он глупец и грубиян. И мальчишка испытывает к нему неприязнь, не принимая ничего из отцовского мировоззрения.

Юстас улыбнулся. Ему доставляло удовольствие думать о проблемах и недостатках своего брата.

– Да, если бы только люди осознавали, что моральные принципы подобны кори…

Тихий голос замолк, перейдя в глубокий вздох.

– Что значит «подобны кори»?

– Ими можно заразиться. И только уже заразившиеся особи способны стать разносчиками инфекции.

– К счастью, – сказал Юстас, – не все мы подвержены заразе.

Он сразу подумал об этой миниатюрной женщине. О миссис Твейл. Она могла получить огромные дозы заразы от каноника и его жены, но ни малейших признаков моралистической или ханжеской сыпи не было видно на роскошно белой коже их дочери.

– Ты прав в том, – сказал Бруно, – что человек не обязательно заражается инфекцией добра, если не желает того сам. В этом проявляется свобода нашей воли.

Свобода. Всегда свобода. Люди оказывались способны сказать нет даже Филиппо Нери и Франсуа де Салю, даже самому Христу, самому Будде. И когда он произнес про себя эти имена, небольшой фитилек пламени в его сердце, казалось, разгорелся ярче и выше, пока не сомкнулся с другим огнем, пылавшим дальше и глубже; на мгновение в нем снова установилось не знавшее понятия о времени спокойствие томления, которое было одновременно и самим желанием, и его удовлетворением. Только голос кузена вернул его внимание обратно к тому, что происходило в магазине.

– Ничто не доставляет мне большего удовольствия, – со смаком произносил в этот момент Юстас, – как зрелище Добра, тщащегося распространить себя, но добивающегося результатов, обратных желаемым. Это одна из высших форм комического в жизни.

Он от души рассмеялся.

Слушая этот смех, который доносился из глубины мрака склепа, Бруно оказался на грани отчаяния.

– Если бы ты только был способен простить Добро сам! – тихий голос неожиданно стал громким и страстным. – Тогда ты открыл бы и для себя возможность прощения.

– За что же? – поинтересовался Юстас.

– За то, кто ты есть. За то, что ты всего лишь человек. Да, Бог способен простить тебя даже за это, будь на то твоя воля. Способен простить твою отчужденность до такой степени, что позволит тебе слиться с собой.

– Слиться прочному хребту с Газом.

Бруно некоторое время молча смотрел на Юстаса. В окружении усталой обмякшей плоти его глаза жизнерадостно искрились и подмигивали; сохранивший детские черты рот был искривлен иронической улыбкой.

– А что ты скажешь о комедии Ума? – спросил он. – Добиваться саморазрушения во имя эгоистических интересов и самообмана во имя приверженности реализму. Мне порой кажется, что именно эта форма комедии гораздо выше комедии Добра.

Бруно зашел за прилавок и вернулся с очень старым кожаным саквояжем.

– Если ты собираешься встречать своего юного племянника, – сказал он, – то я поеду на вокзал с тобой.

Ему все равно нужно было сесть в поезд до Ареццо, отправлявшийся в половине восьмого, объяснил Бруно. Там жил бывший профессор, который хотел продать свою библиотеку. А в понедельник открывался очень интересный аукцион в Перудже. Там соберутся букинисты со всей страны. Была надежда завладеть чем-нибудь, что ускользнет от внимания остальных.

Бруно выключил свет, и они вышли в сумерки, которые быстро сгущались, оборачиваясь ночным мраком. В боковом проулке дожидалась машина Юстаса. Двое мужчин сели в нее и были неспешно доставлены на вокзал.

– Помнишь, как мы в последний раз вместе ездили на вокзал? – неожиданно спросил Бруно после продолжительного молчания.

– Как мы в последний раз вместе ездили на вокзал? – с сомнением переспросил Юстас.

А потом воспоминание разом вернулось к нему. Он и Бруно в стареньком «Панаре». А было это сразу после похорон Эми, когда он возвращался на Ривьеру. К Лаурине. Да, не слишком приятный и лестный для него эпизод в жизни. Определенно не делавший ему чести. Он скорчил гримасу, словно ему попал в рот кусок гнилой капусты. Но затем чуть заметно пожал плечами. В конце концов, это уже ничего не меняло, не так ли? Люди станут поступать подобным образом и через сто лет; так было и будет всегда.

– Да, помню, – сказал он. – Ты как раз рассказывал мне про Газообразное Позвоночное.

Бруно улыбнулся:

– О нет. Я бы не осмелился нарушить табу. Ты сам завел этот разговор.

– Возможно, так и было, – признал Юстас.

Смерть и та безумная страсть, его собственное не слишком достойное поведение – все сошлось тогда, чтобы толкать его на множество странных поступков. Внезапно им овладело чувство глубокой депрессии.

– Бедняжка Эми! – произнес он, движимый непонятно откуда взявшимся желанием говорить, несмотря на давно принятое решение воздерживаться в присутствии Бруно от серьезных тем. – Бедняжка Эми!

– Не думаю, что она нуждается в нашей печали по себе, – сказал Бруно. – Эми успела примириться со своей участью. Вот почему не нужно жалеть людей, если они готовы к смерти.

– Готовы? Но какая разница? – Юстас заговорил почти со злобной язвительностью. – Смерть она и есть смерть, – подвел он черту, довольный хотя бы возможностью уйти от серьезного разговора в подобие дискуссии.

– Физиологически, вероятно, да, – согласился Бруно. – Но в психологическом, духовном смысле…

Шофер остановил машину, подчиняясь жесту полицейского – регулировщика движения.

– Довольно! – оборвал собеседника Юстас. – Я не хочу даже слышать вздор о бессмертии! Ты всегда выдавал желаемое за действительное! Мне этого не нужно.

– Действительно, – мягко сказал Бруно, – полное исчезновение крайне удобно, ведь так? Но желаешь ли ты поверить в него?

Из темноты своего склепа Юстас дал уверенный ответ.

– Человеку не дано желать или не желать поверить в свое посмертное исчезновение, – сказал он. – Его приходится воспринимать как факт.

– Ты имеешь в виду, что человек воспринимает выводы, которые следуют из одного набора известных ему фактов, но игнорирует факты, которые могут привести его к совершенно иным умозаключениям. Игнорирует их, потому что ему хочется, чтобы жизнь походила на историю, рассказанную идиотом. Одно дерьмовое событие за другим, пока наконец не наступает финальное дерьмовое событие, за которым уже не следует больше ничего.

Раздался свисток полицейского, и когда машина снова тронулась, свет витрины магазина медленно скользнул по лицу Юстаса, выявив каждую одутловатость, каждую морщину, каждое пятно на его обвислой коже. А затем темнота накрыла его вновь подобно задвинутой крышке саркофага. Задвинутой необратимо, как показалось Бруно, закрытой навсегда. Импульсивно он положил ладонь на руку кузена.

– Юстас, – сказал он. – Умоляю тебя…

Юстас вздрогнул. Происходило нечто странное. Словно повернулись перекладины венецианских жалюзи, впустив внутрь свет, показав ему весь необъятный простор летнего неба. Не встречая препятствий, свет невероятного блаженства хлынул в него. Но вместе со светом пришло воспоминание о том, что сказал Бруно в магазине: «Быть прощенным… Прощенным за то, кто ты есть». В смятении от овладевших им страха и злости он рывком отдернул свою руку.

– Что ты со мной делаешь? – спросил он грубо. – Пытаешься загипнотизировать меня?

Бруно ничего не ответил. Он сделал последнюю отчаянную попытку приподнять крышку, но ее снова опустили изнутри самого саркофага. И конечно же, воскрешение не может быть никому навязано. Мы ничего не обязаны делать. Лишь только упорствовать – упорствовать в стремлении оставаться самими собой, делаясь постепенно все хуже и хуже; и так должно продолжаться очень долго, пока в нас не проявится желание снова ожить, но другими, не теми, кем мы были прежде. И это неотвратимо, если только мы сами не мешаем себе вернуться к жизни.

XI

Вопреки обыкновению поезд прибыл вовремя, и когда они добрались до вокзала, сошедшие с него пассажиры уже локтями прокладывали себе путь в толпе к выходу с перрона.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?