Текст книги "Книга масок"

Автор книги: Реми Гурмон

Жанр: Литература 19 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 17 (всего у книги 17 страниц)

Гелло или верующий

Гелло олицетворяет собою веру, – то, что есть в ней абсолютного, и доверие, – то, что есть в нем более или менее неустойчивого.

Человеческая жизнь есть проявление веры и доверия. Два эти слова почти синонимы. Необходимо, чтобы человек верил если не в реальность, то, по крайней мере, в достоверность своей жизни и жизни вообще. Сажая фруктовый сад, надо верить, что он зацветет, и гуляя под деревьями, надо верить, что они принесут плоды. Цветы, которых мы желаем и плоды, которых ожидаем, различны для каждого человека, в зависимости от свойств его души. Но мы верим в цветы и плоды, верим, что вкусим от плодов и сытые уснем под любимым деревом. Человек верит, потому что живет, и никакое позднее осеннее увядание не убедит его лечь без труда, лечь среди ужасной скудной растительности.

Гелло абсолютностью своей веры является представителем верующего человечества, того человечества, которое, едва посеяв, уже склоняется с тревогой над тайною полей. Но над лоном земли тяготеет проклятие. Быть может, она испортилась со времени убийства Авеля. Семя не дает побега. Но человек вновь и вновь бросает семена в испорченную почву. Он поливает ее кровью. Зарывает в нее свое сердце, погребает в ней свою душу. Он спускается в чудотворную могилу и там, спокойный под страшным покровом бесплодных трав, как нетленное семя, ждет часа божественного рождения.

Вера нетленна, потому что человечество живет и готово копать все новые и новые могилы, несмотря на то, что все они молчат.

Гелло верит. Но вера его не похожа на неотчетливую надежду бессознательного гедониста. Она абсолютна в своем принципе, как и в своей цели. Принцип и цель сливаются тут воедино: исходя от правды, она ведет к правде. Гелло знает, что именно он сеет. Он знает, что пожнет. И если он доверяется могиле, – какое свидетельство внутреннего озаренья, какой плод вечности перед нашими глазами!

Из послушания идет он к истине. А чтобы идти к истине, необходимо открыть для нее свое сердце, с корнем вырвать из него все плотское и отбросить его далеко. В результате получится нечто удивительное, что все еще, однако, следует отстоять, с верою в успех, от фурий человеческих заблуждений.

Он знает, что такое правда, и знает, что такое заблуждение.

Для него мир идей разделяется на два полушария. Одно постоянно освещено сиянием бесконечности. Другое постоянно затмевается туманами гордыни. Он знает, почему гордость рождает мрак. Гордость – это средостение между разумом человеческим и разумом божественным. Гордость любуется сама собой и только собой, ибо она верит, что она – одна. Заблуждение это абсолютно, как абсолютна истина, которая уничтожает веру в себя, но создает веру в Бога как в единую существующую правду.

Гелло верит в божественное Провидение. «Ничто не совершается без Его приказания или разрешения». Но Бог логичен. У него есть «божественный план».

Гелло знает его в самых общих чертах. Бог хочет того, во что верит Гелло. Бог хочет осуществления истины. Бог хочет осуществить себя и частично воплощаться во всякой доброй твари. Пути божии темны. Его намерения ясны. Его действия иногда грозны, но от них страдают только люди, населяющие полушарие мрака. А те, кто стоит на стороне света, бывают только мимолетно ослеплены и удручены. Настанет день, когда самое воспоминание о страданиях превратится в радостное понимание временной необходимости человеческой печали.

Провидение, устроив все, управляет миром через Церковь. Церковь решает дела текущие и дела разума. В своей области она владычица верховная. Провидение оставляет для себя необычайное и неразумное, то есть сверхъестественное. В этой области идей оно действует чаще всего через святых и, прежде всего, через Деву Марию, святую над всеми святыми. Гелло твердо верит во всякое чудо, признанное Церковью: в силу мощей, в видения, во внезапные исцеления, в предопределенные наказания, в бегучее благоволение Бесконечного. Над нами бдит Бог. Он наблюдает нас, как мы наблюдаем муравейник. Он подымает нас, если мы падаем под чрезмерной тяжестью взятого креста, подымает нас, верующих муравьев, муравьев с чистым сердцем, и даже муравьев грешных, но у которых дуновение греха не совсем потушило огонь любви. Бог говорит с любыми муравьями. Он ободряет их. Он предсказывает им будущее. Он раскрывает перед ними грядущие разрушения, предупреждая злых и склоняя их к раскаянию, если еще не поздно. На склоне соломинки добрый муравей, Гелло, останавливается и обращает к Богу взгляд, полный любви.

Гелло христианин и католик в полном смысле слова. Он верует гениально. Он верует добровольно, без труда, но с силой лодочника, увлекаемого течением реки и доверяющегося этому течению. Он знает, что жизнь уносит, и знает, куда именно она уносит. Вид берегов увлекает его мало. Пейзаж для него не существует. Когда он видит ряд ив, камышей или тополей, он на мгновение закрывает глаза и предается размышлению о значении деревьев, кустов и трав. Кончилось размышление – он понял: понимать он способен все. Но его понимание противоположно пониманию ученого. Он не хочет знать, как все происходит на земле – он ищет причины и всегда находит ее, удовлетворяясь самым простым, вечным объяснением верующего: так хотел Бог.

Скажут, что он довольствуется малым, но это только кажется так: его удовлетворяет лишь бесконечность. На каждом шагу, при каждом ударе весла, на каждом мосту, у каждого брода он ощущает потребность в бесконечном, как Христофор, которому для перехода чрез бурный поток нужна была тяжелая палка вышиной с дуб. Без нее верующий падает и изнемогает. Гелло владеет шестом уверенно и с наслаждением. Смотря по условиям пути, он делает из него рогатину, полено, мостки, ограду. Из маленьких веток он вырезает стрелы, сучья служат ему розгами: ему доставляет удовольствие хлестать мир бичом бесконечности.

Верующий не есть еще духовидец. Духовидец никогда по-человечески не ошибается относительно сущности души и разума. Взгляд его проникает сквозь кору, сквозь все внешние покровы, и в самую сердцевину тайн вносит свет, фонарь, внезапно озаряющий все углубления и бездны. Взгляд верующего и его фонарь останавливаются у порога или на поверхности. Взломать дверь или разбить покров он не смеет. Он осторожен. Его светоч называется верой. Он боится уменьшить ее, зная, что уменьшить – значит потерять ее. Он бродит вокруг тайны, как волк вокруг стада, и, обойдя безлунной ночью стадо, думает, что сосчитал овец. Гелло никогда не проникает в сердце загадок, этого стада идей. Он их окружает, опоясывает кольцом. Он запрещает им выходить из круга и потом говорит с ними. Речи его всегда однообразны. Загадка, ты проста, слишком проста, чтобы я останавливался пред тобой, так проста, что даже не существуешь совсем. Стадо идей, собранных случаем, питающихся заблуждениями, ты в плену у меня, потому что я очертил тебя кругом и потому что ты питаешься ошибками. Посмотри на меня из глубины своей круглой тюрьмы. Взгляни, как движение мое путями правды рождает искры кругом. Посмотри, все эти искры сливаются в длинное и тихое пламя. Тогда я собираю их, связываю в снопы и уношу на плечах славную ношу истины, предоставляя тебе жить мерзостью всякой отравы.

Существует добро и зло. При кажущейся своей глубине, Гелло слишком прост. Он бесконечно наивный пророк. У него наивность гения и наивность невежества. Гелло мучительно невежественен. Видя идеи только издали, в тумане зари или сумерек, он не дает им никаких имен. Он не знает, как называются деревья, не знает, как называются люди. И в стаде идей он делает только одно различие: между черными и белыми овечками.

Все науки чужды ему, даже науки, применяемые христианами для целей апологетики. В истории он держится взглядов Боссюэ. Де Местр кажется ему дерзновенным. На почве филологии он испытал почти радость: ему известно, что Вавилон обозначает смешение. Дальше этого его знание не идет.

Он невежественен и доверчив. Не читав чудесного Дарвина, он предполагает, что это – насмешник вроде Вольтера. Он презирает его и восхищается Бенуа Лабром и Дюпоном. Не имея иных убеждений, кроме внешних, он не рассуждает – он соглашается и объясняет. Он надевает на себя веру, как одежду. Он увешан предрассудками, как брелоками. Он восхваляет чудесное могущество языка Олие, сохраненного в стеклянном сосуде в Saint-Sulpice. Можно подумать, что он хочет лишить разум смелости, но на самом деле он только выставляет напоказ свою веру, как прачки, которые развешивают на заборе белье. Он выставляет напоказ всю свою веру, все выстиранное белье, даже самое дырявое и самое грязное. Он гордится своей верой, своим невежеством, своей доверчивостью и плохо вымытыми тряпками. Он хотел бы, чтобы Церковь указала ему самые унизительные верования и самые унизительные обряды. Поцеловав сандалии Абра, сюртук Дюпона и камилавку Венея, он жаждет отвратительных наслаждений. Почитание реликвий отчасти приближается к чувственным утехам. Бывают поцелуи, не чувственные лишь потому, что они грязны. Бывают реликвии, не святые только потому, что они нечисты.

Но верующий смиренен. Чистый прах пальмы коснулся его лба символическим знамением. Ему нужна настоящая пыль, пыль тропинок, омоченных потом, пыль плит, на которых коленопреклоненные женщины оставили запах своего тела. Существует какое-то истерическое преклонение перед прахом, перед кладбищенскими останками и анатомическими частями тела. Коленная чашка имеет власть, у лопатки есть своя воля. Смиренный склоняется перед коленной чашкой, а верующий крестится перед лопаткой. Он хочет показать уничижение даже перед старыми костями. Он хочет стать настолько верующим, чтобы верить во власть недвижного, чтобы верить в волю смерти.

В чрезмерном смирении есть гордость. В излишней вере есть тщеславие. Гелло обладает тщеславием веры и гордостью смирения. Он вызывающе признает все нелепое. Он гордо развенчивает свой разум. Он заставляет себя верить в такие вещи, которые своей нелепостью рассмешили бы гусятницу. Он грязнит свой ум и руки такими прикосновениями, перед которыми поколебались бы поденщики. И все это для того, чтобы сказать: «посмотрите, насколько я выше язычников. Я выше язычников, потому что я послушный, верующий и смиренный человек. Я избранное существо, и этим я не обязан ни моему уму, ни моей любви. Бесконечность поставила меня выше всех других людей, ибо я лег во прах, лизал пыль, катался в ней, прося вас, братья, уверенно ступать по ней и плевать в нее с презрением. Бесконечность избрала меня, и я хочу поэтому, чтобы вы меня презирали: это будет моей единственной земной наградой. Я хочу быть Лабром духа. Вы будете ходить по мне и не увидите меня. Я так велик, что могу, как червь, спрятаться в песке. Я велик, я силен, я прекрасен, я чист, я истинен, потому что я атом, пропитанный величием, силой, красотой, чистотой и истиной Бога. Когда я говорю, меня не слушают, ибо голос мой настолько могуч, что его можно слышать, не внимая ему: ведь гром не слушают. Когда я хожу, меня не видят, как не видят ветра, и я прохожу между мертвыми галерами, как победная лодка, с надутыми от движенья ангелов парусами. Как божественный фантом, она скользит среди мертвых галер. Гребцы начинают шевелиться на них. Но она быстро и шумно пролетает мимо, и они останавливаются и говорят друг другу: что-то случилось, пока мы спали».

«Я прохожу, и меня не видят. Я говорю, и меня не слышат. Видят ли Бога? Слышат ли Бога? А между тем, Бог постоянно ходит среди нас, среди деревьев, лодок, скиний и камней! Бог вечно говорит каждому из нас и говорит такие нежные, чудесные слова! Меня не видят и меня не слушают, потому что я посланец Бога, вестник Его. Я гений.

Гений вооружен ужасным пристрастием, как обоюдоострым мечом! Он не только любит добро, он ненавидит зло! Второе так же неотделимо от него, как и первое. Я настаиваю: он ненавидит зло, и эта святая ненависть является венцом его любви».

Таков Гелло, в собственной характеристике: верующий и верящий в себя.

Он добавляет:

«Не определить, а дать понять, что такое гениальный человек, лучше всего можно такими словами: он противоположен посредственности».

Это верно. Гелло – тип верующего человека. Он чужд всякой посредственности. Он преувеличивает все. Он противоположен посредственности.

Далее он говорит:

«Дать полное определение гения, кажется, невозможно, ибо гений разрывает все формулы.

Он настолько довлеет сам себе, что не может выносить других. Его имя – Гений, его воздух – слава.

Никакие перифразы не могут заменить его имени, никакая атмосфера не заменит его атмосферы.

Он не замыкается ни в каком определении. Он разбивает все классификации. Он – Самсон в мире духа. И когда вы думаете, что окружили его со всех сторон, он поступает так, как поступил иудейский герой: уносит с собой на гору ворота тюрьмы».

Но Гелло не гений, хотя в нем есть что-то гениальное. Он не унесет с собой на гору ворота тюрьмы. Его тюрьма – вера. Он остается в ней, он чувствует себя там хорошо. Вместо того, чтоб разобрать ворота, он прибавляет новые замки. Самсон – бунтовщик. Гелло – верующий.

Послесловие

Французский литературный критик, теоретик искусства, поэт и писатель «конца века» Реми де Гурмон (Remy de Gourmont) работал непременно при ярком солнечном свете, владел искусством «медленного письма» и желал, чтобы его ранние книги были забыты. Родившийся 4 апреля 1858 года в нормандском местечке Базош-о-Ульм (Bazoches-au-Houlme) будущий автор «Физики любви» (Physique de l’amour, 1903) провел детство в средневековом замке Шато де Ла Мот (Château de la Motte), а юность – в городе Кан (Caen), где обучался юриспруденции. Университетские наставники отмечали его «выдающийся, но недисциплинированный ум» и сетовали на склонность молодого Реми «совершать путешествия в мир фантазий».

В двадцатилетнем возрасте де Гурмон переехал в Париж и поступил на службу в Национальную библиотеку, где продолжил свои путешествия в мир фантазий. Занимаемая Реми должность помощника библиотекаря позволяла ему, по словам английского писателя Ричарда Олдингтона, беспрепятственно предаваться чтению и письму «в публичной, а не в своей домашней библиотеке»[246]246

Aldington R. Selected Critical Writings, 1928–1960. Ed. Alister Kershaw. Carbondale: Southern Illinois Univ. Press, 1970.

[Закрыть]. В 1981 году, после выхода в апрельском номере литературного журнала Меркюр де Франс (Mercure de France) антимилитаристской статьи «Игрушечный патриотизм» (Le Joujou patriotisme) де Гурмон был уволен из Национальной библиотеки. Уединению, которого требовал литературный труд, способствовала и быстро прогрессировавшая разновидность туберкулеза: недуг, симптомами напоминавший проказу, в течение нескольких лет обесцветил и обезобразил его лицо, сделав черты неузнаваемыми. К тридцати трем годам де Гурмон практически прекратил выходить в свет, лишь изредка принимая в своей парижской квартире кого-либо из близких знакомых.

Исследователи утверждают, что приход де Гурмона в символизм был случайным и мгновенным[247]247

Burne G. Remy de Gourmont: His Ideas and Infuence in England and America. Carbondale: Southern Illinois Univ. Press, 1963.

[Закрыть]: прочтение нескольких страниц литературного еженедельника «Ла Вог» (La Vogue) привело его в волнение, позже описанное им как «эстетический трепет». Менее чем за час читательские вкусы Реми полностью изменились – молодой критик оказался во власти «волшебного предвкушения новизны, отвратившего его от всего написанного им ранее». «Ла Вог», выходивший в свет с 11 апреля по 27 декабря 1886 под редакцией Лео д’Орфера и Гюстава Кана, представлял собой экстремальную для того времени форму – поэтический журнал, сталкивавший дискурсивные грани двух различных жанров – поэзии и журналистики. Подчиняясь ограничениям, налагаемым форматом периодического издания, литературный текст оказывается кратким – поэтический журнал публикует лишь отрывки произведений, незавершенность и недосказанность которых заставляют читателя ждать продолжения, «желая большего». «Поэтика фрагмента» сочетается с игрой смыслов: одновременно несколько отрывков из литературных произведений помещаются рядом, наслаиваясь друг на друга, словно листы бумаги с неровными краями. Несвязанные между собой отрывки неожиданно перекликаются, создавая эффект семантической мозаики, сообщающий каждому отрезку повествования символическое звучание. Не имея ни начала, ни продолжения, фрагмент утрачивает связь с произведением и приобретает особую свободу: читатель едва знаком с персонажами и их предысторией, иногда ему неизвестно и имя главного героя. В этих условиях эпизод становится открытым для множества прочтений – читатель домысливает и «дописывает» небольшой фрагмент вымышленного мира, наполняя его разными смыслами. Значения слов оказываются нетронутыми, повествование – размытым и иллюзорным: проза словно перетекает в состояние поэзии, все более растворяясь в ее подвижной субстанции.

К 1892 году де Гурмон становится соучредителем Меркюр де Франс, выразителем идей символизма и «тайным советником» интеллектуальной элиты «конца века». Труд в редакции чередуется с долгими пребываниями в переполненных книгами комнатах на улице Сен-Пер, где де Гурмон начинает писать одновременно художественную прозу и критические работы (в течение двух десятилетий он создает более тридцати произведений, немногим менее половины из которых – романы).

Вмешавшись в метафизическое противостояние между натуралистами (для которых реальность была очевидной и однозначной) и идеалистами-символистами (воспринимавших реальность как возможность, кажимость, изменчивость), де Гурмон предлагает усомниться в «общепринятых условностях» – морали, общественной жизни, традициях, семье, продолжении рода. Коль скоро человек есть мир в себе самом, а действительность – лишь проекция его сознания, идеал достижим лишь в искусстве – стихии, которой неведомы пределы. Эстетическая концепция де Гурмона радикально отличается от предшествующих: он призывает отказаться от готовых представлений и канонов, предоставив художественному поиску абсолютную свободу. Символизм выступает пространством, позволяющим искусству «нарушить правила» и выйти за рамки прежних эстетических формул, провоцируя возникновение новых форм – одной из них становится свободный стих, который де Гурмон практикует наряду с семнадцатью другими поэтами-современниками (среди них – Гюстав Кан, Анри де Ренье, Жюль Лафорг).

В начале двадцатого столетия идеи де Гурмона приносят ему известность. Трактат «Женщины и язык» («язык – это обман, потому как не может быть прямого соответствия между предметом и означающим его словом»; «говорить есть лгать – ни разу не солгал лишь тот, кто ни разу не произнес ни слова»; «женщина едва ли способна к словесному новаторству, ни даже к творчеству, она – образцовая хранительница языка»[248]248

De Gourmont R. Les Femmes et le langage // La Revue hebdo-madaire, le 29 mars 1902. P. 545–558.

[Закрыть]) и эссе «Разобщение идей» («любая истина – не что иное, как общее место: она соединяет идеи, которые ни один человек из великого множества людей не осмеливается разобщить»; «всякого рода истины – субъективны и недостоверны, поскольку создаются людьми, преследующими практические интересы»; «разобщение идей необходимо человеку для победы над предрассудками»[249]249

De Gourmont R. La Culture des idées // Mercure de France, déc. 1900.

[Закрыть]) раскрывают суть центрального понятия работ де Гурмона – индивидуальной творческой свободы, обретение которой возможно лишь в условиях господства чувственного начала и множественности истины.

Начиная с 1904 года де Гурмон сотрудничает с английскими и американскими периодическими изданиями, завоевывая репутацию «циничного журналиста», но состояние здоровья, материальные затруднения и начало Первой мировой войны вынуждают его прерывать, откладывать и иногда прекращать работу над текстами. Де Гурмон умирает от кровоизлияния в мозг в Париже 27 сентября 1915 года, в разгар военных действий на севере Франции.

Созданные в Париже «конца века», художественная проза и эссеистика де Гурмона оказываются удивительно востребованными у читателей Нового Света. «Ночь в Люксембургском саду» (Une nuit au Luxembourg, 1907), «Волшебные истории» (Histoires magiques, 1894), «Из далекой страны» (D’un pays lointain, 1898) и особенно «неподдающийся переводу на английский язык» роман «Сон одной женщины» (Songe d’une femme, 1899) становятся популярными за океаном, а циклы «Эпилоги» (Epilogues, 1895–98) и «Философские прогулки» (Promenades philosophiques, 1905–08) вдохновляют американских поэтов и писателей, среди которых – Эзра Паунд и Кеннет Берк.

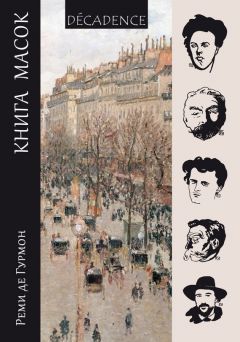

Опубликованную в 1896 году «Книгу масок» (Le Livre des masques) (русский перевод Е.М. Блиновой и М.А. Кузмина вышел ровно столетие назад – в 1913 году, на восемь лет опередив английский перевод) Жан Дютур сравнивает с полотном Ренуара «Бал в Мулен де ла Галетт»[250]250

Dutour J. La grenouillère du symbolisme. Paris: Flammarion, 1994.

[Закрыть]. Пятьдесят три портрета поэтов и писателей-символистов – современников де Гурмона – едва ли вписываются в жанровые пределы критического очерка, оказываясь живыми, осязаемыми отражениями творческого мира каждого из культовых авторов «конца века». Наряду с великими Верленом и Рембо (к последнему де Гурмон не скрывает своей антипатии), ранним Андре Жидом и Жорисом Карлом Гюисмансом, задолго до Пруста описавшим непроизвольные воспоминания в романе «Наоборот» (A rebours, 1884), за гравированными портретами Феликса Валлоттона скрываются «сказочник» Морис Метерлинк, создавший «маленькие драмы, полные сладостного вымысла»; «буйный и неловкий» Эмиль Верхарн, повстречавший «дикий ноябрьский ветер на распутье сотен дорог»; «меланхоличный и величественный» Анри де Ренье, хранивший «сундуки, кладовые, подземелья» слов; Стефан Малларме, «предпочитавший словам их возможные смыслы»; поэт-язычник и автор «Девушки с отрубленными руками» Пьер Кийярд; близкий друг Де Гурмона и автор «Жестоких рассказов» Вилье де Лиль Адан, «более веривший слову, нежели реальности – осязаемой тени слова»; неторопливый Жюль Ренар, слышавший гневный шепот деревьев; «писатель-кровопийца» Жорж Экоут и автор «Тайны толпы» Поль Адан; «безумный незнакомец» Лотреамон, восхитительно непристойно описавший кораблекрушение в апокалиптично-кощунственных «Песнях Мальдорора»; Тристан Корбьер, «наивно любивший море и единственную женщину»; поэт-мистик Франсис Пуактевен, воспевший радугу, иллюзии, цветок азалии; Пьер Луис, одержимый «плотью, криками, звериным сладострастием»; Жюль Лафорг, успевший написать лишь прелюдию к «оратории, завершенной безмолвием смерти»; Жан Мореас в одеянии паломника; американец Стюарт Мерилль и его «Маленькие осенние поэмы», где слышатся «жужжание прялки, звон колокольчика и ария флейты»; изобретатель образов и метафор Сен-Поль Ру, «игравший на кифаре со слишком натянутыми струнами»; прустовский барон де Шарлю и гюисмансовский граф Дез Эссент Робер де Монтескиу; мастер верлибра Гюстав Кан. Во «Второй книге масок» (Le IIme livre des masques, 1898) – пасторальный Франсис Жамм; Поль Фор, чьи баллады «непохожи на баллады Франсуа Вийона»; памфлетист Леон Блуа; декадент-провокатор Жан Лоррен; автор многомерных фантастических притч Марсель Швоб; экстравагантный почитатель Гогена Альберт Орие; сумеречный Рене Гиль и лиричный Анри Батай; драматурги-символисты Эдуард Дюжарден и Поль Клодель; братья Гонкур.

Характерная черта и безусловное достоинство «Книги масок» – отсутствие литературоведческого суждения: в фокусе внимания де Гурмона – эмоциональная атмосфера, окружающая автора и его творчество. Не желая подчиняться «владычеству отвлеченных слов», он отказывается использовать традиционные схемы интерпретации художественного произведения, лишь мешающие ощутить переживания, провоцируемые чтением. Де Гурмон воодушевленно приветствует новаторство – поиск «новых форм» и «новых слов», а единственным литературным преступлением считает конформизм – служение правилам и предписаниям. Написанные твердой и энергичной рукой, портреты символистов свободны как от критериев оценки, присущих литературной критике, так и от жанровой иерархии. «Серьезность намерений» писателя оказывается еще менее существенной: описания чувственных удовольствий интересны де Гурмону в той же мере, что и поиск чистой идеи.

«Книгу масок» можно читать как лабиринт, вход в который располагается напротив едва ли не любого имени: «персонажи» де Гурмона привнесли в символизм тысячи неповторимых оттенков, а их поэтические дороги пересекались и расходились. Каждый литературный портрет – знакомство с одним из легендарных декадентов, попытка постучать в выбранную наугад дверь, чтобы узнать, сделана ли она «из дерева, полотна или бумаги». Несмотря на документальность «Книги масок» де Гурмон, которого Гийом Аполлинер мечтал повстречать на набережной Сены, не делает «восковых фигур» и не пишет биографий: вместо этого он приглашает читателя в шумную атмосферу кафе Вольтер на площади Одеон, где рождались тексты символистов – творцов одной из самых коротких и насыщенных литературных эпох.

Елена Быстрова

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.