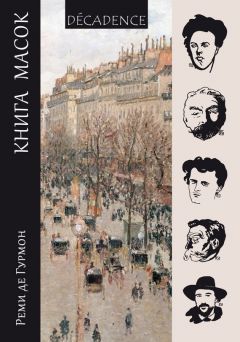

Текст книги "Книга масок"

Автор книги: Реми Гурмон

Жанр: Литература 19 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)

Жан Риктус

Когда Габриель Рандон лепил «La Dame de Proue»[213]213

женская фигура на носу корабля (фр.)

[Закрыть], женскую фигуру на носу корабля, отправлявшегося в первое плавание, никто не предвидел в нем нового Брюана, который бросит смятенной толпе насмешливые и дерзкие слова воровского жаргона, создавшие Жану Риктусу своеобразную репутацию поэта улицы и балаганного декламатора. Бывают внезапные склонности и неожиданные перемены пути. Габриель Рандон явился проповедником литературного анархизма в то время, когда будущие академики изящно саркастическими фразами разрушали (впрочем лишь слегка) строй современного общества. Мне кажется, ему принадлежит знаменитый парадокс: «нет невинных» – страшные слова, достойные библейского пророка. Это суровое изречение ставило нас ниже проклятого города, откуда должен был бежать Лот, правда, для того лишь, чтобы подать дурной пример будущим поколениям. Поэты, занявшись собственным делом, вернулись, наконец, к источнику Иппокрены и заметили исчезновение того, кто с восхитительной тщательностью ваял деву корабля, отплывавшего к пределам Атлантиды. Вскоре после этого мы узнали о появлении Жана Риктуса и его «Soliloques du Pauvre»[214]214

«Монологи бедняка» (фр.; цикл поэм, 1897)

[Закрыть].

С Монмартра доносился гул: в толпе шутников и рассказчиков занятных приключений появилось что-то новое. В первый раз под чьим-то импульсом бедняк изливает свою душу с своеобразной и капризной непринужденностью. Перед нами парижский гранильщик мостовых, оборванец, в котором сохранились еще черты богемы, бродяга, не потерявший окончательно присущей ему сентиментальности, гуляка, в котором есть что-то от поэта. Это – несчастное существо, способное еще смеяться, это – павший человек, чей гнев изливается в распущенно шутовских проклятьях, чья ненависть исчезает, если

Надежда, как в хлеву соломина, блестит.

чья горечь есть лишь застарелое жадное желание жить, встречающее вечное сопротивление в себялюбии счастливцев.

Этому типу нельзя отказать в братских симпатиях. В минуту отчаяния он, может быть, подложит бомбу, но за чертою города он не пустит кровь прохожему. Между этим бедняком и образчиком низменной породы, который воспевал Брюан, лежит целая пропасть, отделяющая человека от животного, искусство от дебоша.

Бедняк Жана Риктуса, несомненно, склонен к анархизму. Лишенный всех земных радостей, он равнодушно относится к великим принципам. Социалист в хорошем пальто и республиканец в рединготе внушают ему одинаковое презрение. Несчастные люди, соблазняемые жирными политиканами и без смеха слушающие постыдные обещания будущего призрачного счастья, ему совершенно непонятны. Нет, он не глуп. Он думает о сегодняшнем дне, а не о завтрашнем, о самом себе, о своем голоде и холоде, а не о неведомом потомстве, находящимся в тощем чреве пролетариата:

Ах, все мы малые ребята,

Разбиты на ноги, как клячи,

Мы дурачки, мы марьонетки,

Едим в обед одни объедки.

Очень интересна эта капризно неправильная по форме песня «Farandole des Pauv's'tits Fan-fans»[215]215

«Фарандола бедных умерших ребятишек. Хоровод» (стихотворение цикла «Народное сердце», 1914)

[Закрыть].

В первом стихотворении этого тома – «Зима» – особенно живо выражено презрение бедняка ко всем ремесленникам политики и благотворительности, к равнодушным плакальщицам, живущим за счет нищеты, которая внимает их словам и готова их оплатить, к тем, кто имеет доход со слез голодающих, ко всем лицемерам, избравшим выгодное ремесло «жалеть неимущих», предаваясь пирам. В себялюбивом и огрубевшем обществе нет более прибыльной торговли, чем торговля милосердием, – торг бедняками требует меньше затрат и подвержен меньшим опасностям, чем торг неграми. Он только приятен. Жан Риктус довольно насмешливо говорит об этом в следующих словах:

Во Франции кому не лень,

Тот бедняками только занят,

И дзим, и бум! Так целый день

На тощем брюхе барабанят.

Нельзя нам быть без нищеты.

На бедняков пошла тут ловля!

Ведь коль не стало б бедноты,

Так прогорела бы торговля.

Самая интересная, своеобразная и наиболее популярная поэма из «Soliloques» – это – «Le Revenant»[216]216

«Выходец из гроба» (фр.)

[Закрыть]. Содержание ее известно. Бедняк, пробираясь поздно ночью, вспоминает то, что когда-то ему рассказывали о Боге, Который стал человеком, жил нищим среди нищих и за благость и божественную смелость своих слов был казнен. Он пришел спасти мир, но злоба мира оказалась сильнее Его слова, сильнее Его смерти, сильнее Его воскресения. Но если люди через двадцать веков после Его пришествия так же жестоки, как при первом Его явлении на землю, то, быть может, пробил час нового Его воплощения, и он сойдет в образе парижского нищего, как некогда предстал в образе галилейского бедняка? И он, действительно, сходит. Вот он:

Дай посмотрю… О как ты бел!

Как бледен ты и как печален!

. . . . . . . . . . . . .

О как ты бледен, как ты бел!

Молчишь? дрожишь? стучишь зубами?

Ведь ты не ел? да, ты не спал,

Друзей, старик, не отыскал?

Велишь, чтоб на скамейку сел,

Или побродишь вместе с нами?

О, как ты бледен, как ты бел!

Как с того света к нам слетел!

Бедняк продолжает рисовать Христа несчастных, черта за чертою похожего на него самого. Мысль незаурядная, и я не удивляюсь, что отрывок этот, в который поэт вложил все волнение своей души, всю ее силу, производит захватывающее впечатление.

Рассказав затем Христу, во что выродилась Его религия благодаря низости священников и подлости верующих, Жан Риктус (Бедняк) вспоминает о своем даре лирического поэта. Прекрасная строфа казалась бы еще лучше, если бы стиль ее отличался чистотой.

Ты искрен был по крайней мере,

Всегда ты шел, всегда ты шел.

Любовной горечью горя,

Переходил пешком моря, —

Голгофы ты достигнул в вере.

Заканчивается она жестокими упреками, не лишенными величия:

Лети, объятия раскрой,

Навек себя в лазури скрой!

Ты, знамя верных поражений,

Ты, альбатрос больших крушений,

Ты, буревестник страшных бед!

Идея самоумаления смущает Бедняка. Он смешивает ее, подобно другим, с буддийским неделанием. Но в наше время, когда смешивают все, когда мозг, способный соединять и разъединять идеи по законам логики, кажется чудесным явлением природы, это не имеет никакого значения. Но идем вперед. В конце Бедняк видит, что обращался к собственному жалкому отражению в витрине виноторговца. Заключение третьей части довольно грубо, но выдержано в тоне той свободной искренности, которая, вообще, оживляет эти «Soliloques». «Ты, повергнувший ниц людей, поставь их снова на ноги!»

Разбудить в сердцах людей

Бога, спящего спокойно.

В конце книги, названной «Déception»[217]217

«Разочарование» (фр.; книга стихов)

[Закрыть], есть особенно интересный отрывок, заставляющий думать, что возвышенная поэзия не исключает подчас грубоватого стиля, усвоенного Жаном Риктусом у народа. Тут говорится о Смерти:

Господень гром, черница – мать,

Безгрудая, без угрызений,

Жестока сердцу, грозна лени,

Безглазая, без сожалений,

Надежде сломишь ты колени,

Красавицам несдобровать.

Вы знаете черницу – мать,

Что на щепы разит поленья?

И в гущу дерзких возмущений

Летит коса ее велений,

Что всех заставит замолчать.

Сокращения и искажения слов не могли совсем испортить этих двух строф, но много выиграли бы, если бы были написаны серьезно. Трудно, действительно, примириться с простонародною речью, с уличным жаргоном, с орфографическими ошибками, с фразами, оборванными на полуслове, – со всем тем, что, изменяя строй и форму изложения, непременно нарушает его красоту. Это только игра. Но искусство не игра. Оно строго даже тогда, когда смеется, когда пляшет. Надо понять, что в искусстве все, что не необходимо, то бесполезно, а все, что бесполезно, то скверно. «Монологи Бедняка» требовали жаргона, всем понятного и находящегося как бы на грани языка обыкновенного. Зачем же, спрашивается, делать чтение их затруднительным для людей, не знакомых с языком, который как будто на то и рассчитан, чтобы никто не понял его? Трудно владеть жаргоном. Несмотря на все богатство своих слов, Жан Риктус едва лавирует среди подводных камней этого языка. Многие слова, которыми он пользуется, быть может, вышли уже из употребления, ибо уличный жаргон, при внутреннем своем постоянстве, меняется так быстро, что на протяжении одного года самые употребительные вещи получают новые наименования. Прежде великое для воров и других людей понятие – деньги – очень недолго выступало в одном и том же жаргонном облачении. Постоянно меняясь, оно ускользало от понимания непосвященных. Как только воровское наименование денег становилось известным публике, воры выдумывали новое. Кажется, что нет более жаргона или особого языка для воров: область его очень расширилась, он проник в мастерскую художника и даже на заводы. Но от этого он не потерял своей таинственности.

Все это не мешает мне признать очень своеобразный талант Жана Риктуса. Он создал свой жанр и свой тип. Он хотел возвысить до литературности речь простого народа и достиг этого в пределах возможного. Мы готовы, поэтому, сделать для него, только для него одного, некоторые уступки, готовы даже изменить той строгости, без которой французский язык, и без того достаточно униженный, стал бы слугой фокусников и шутов.

Анри Батай

Исповедь составляет одну из духовных потребностей человека. И при некотором умственном развитии, чувствительности и наклонности к игре мысли, человек облекает свою исповедь в ритмическую форму: таково происхождение поэзии интимной и личной. Среди наиболее известных поэм древности встречаются элегические выражения признанья и отчаяния, как ода Сафо или найденная на папирусе изумительная «Песнь отверженной сестры», написанная иероглифами. Исповедь Катулла имела совершенно непринужденный характер, и жизнь его чувств полностью выступает в его поэмах, чем-то напоминающих Верлена. Средневековые манускрипты полны стихотворных исповедей, то грустных и звучащих осуждением, если это произведения монахов или кающихся клириков, то бесстыдных в духе Горация и Авсония, если их авторы странствующие голиарды, воспевающие свои любовные приключения и пирушки. Во французской поэзии наиболее живучими и популярными оказываются произведения, в которых представлены смятенные души с их жаждой жизни, доходящей до болезненности. Таковы Рютбеф, Вийон, Ронсар и Теофил. Таковы Виньи, Ламартин, Бодлер и Верлен. Таковы сотни других поэтов. Даже самый неискусный между ними в раскрытии своего сердца еще волнует нас до сих пор – из-под камня старой могилы, из-под праха веков.

За последнее время стали несколько злоупотреблять поэзией личных настроений. Бесчисленное множество поэтов, одержимых болезненной и претенциозной подражательностью, принялись печатать в огромном множестве свои признания, представляющие лишь имитацию прославленных исповедей былых времен: подражательные искусства не составляют ли, в конце концов, истинную славу наших дней? Но среди этих исповедей мало найдется таких, которые не нагоняли бы скуку повторением того, что уже сказано другими. Редко можно встретить человека с оригинально извращенными инстинктами, с целомудрием, отличающимся новизной. Нового, нового, всегда нового: таков основной принцип современного искусства. Этому принципу Анри Батай следует с изящной простотой – и это подобает ему вполне.

Прежде всего Анри Батай раскрыл перед нами целый ряд впечатлений мимолетных и нежных, целый ряд вещей таинственных и неопределенных. Что-то болезненное мелькает перед глазами. Безмолвно проходят женщины, благоухая нежностью. Маленькие девочки, мудрые и печальные. Дети, хрупкие и пугливые. Поэт вновь стал ребенком. Он рассказывает нам сказки о феях, поет колыбельную песню. Но метаморфоза эта и возбуждает наш особенный интерес. Видя, как юноша переживает свое детство, мы постигаем, как затем, возмужав, он будет переживать свою юность. Всегда найдется какая-нибудь голубая птица, которая улетела и уже не вернется никогда. Прошедшее кажется потерянным раем. В двадцать лет Анри Батай предается еще мечтам:

Птица, птица голубая,

Дай мне знак, – меня узнали?

Ночью стала ты другая,

Словно лебедь белой стала.

Птица, птица голубая,

А служанку ты узнала,

Что по ранним по утрам

Открывала ставни рам

У старинного у зала?

Пела в иве, прилетая,

Птица, птица голубая.

Птица, птица голубая,

Ведь служанки уж не стало,

Не откроет по утрам

Больше ставен старых рам.

Прилетишь ли в пору мая,

Птица, птица голубая?

Всегда будут вспоминаться деревни, которые мы видели в лучах заката и которых нельзя забыть. Как хотелось бы туда вернуться! О, вернуться на одно мгновение, вернуться к прошлому, вновь пережить вечер отрочества, вечер юности, вечер любви:

Так дивны вечера, когда деревня дремлет:

Уж скрылись голуби на голубятню спать,

Стихает все и еле звону внемлет,

И ласточкам вверху недолго уж летать,

И вот зажглись огни, зажглись огни для бденья,

Монахинь старых робкие огни,

Проходят люди с фонарями в отдаленьи,

Дорога там едва сереется в тени.

От всех этих видений поэт отрывается с грустной решимостью:

О детство милое, прощай! жить начинаю!

Мы встретимся опять, окончив страшный путь,

Когда и души я, и книги прочитаю,

Захлопну их и сяду отдохнуть.

Быть может, ничего сказать нам не найдется,

Старушкою тогда, о детство, будешь ты,

Что песен не поет и редко улыбнется.

До самой смерти каждый из последовательно сменяющихся возрастов будет казаться нам прекрасной и нежной незнакомкой, которая медленно удаляется и исчезает в тени большой аллеи, где воспоминания наши превратились в деревья, грезящие и безмолвные.

В этой книге детства заключена целая философия жизни: меланхолическое сожаление о прошлом, гордая боязнь будущего. Более поздние, еще не собранные поэмы Батая не противоречат этому впечатлению: он остается в них мечтателем, взволнованно печальным, страстно нежным и кротким, изощренным в искусстве вспоминать, чувствовать, страдать. Но коснувшись двух его драм, «Прокаженная» и «Твоя кровь», признаем ли мы вместе с автором, что здесь перевоплощены в действие те самые ощущения и мысли, какие параллельно он выражает в своих поэмах? Поэмы и трагедии рождены в том же лесу, где растут калина и ясень – вот все, что можно утверждать с уверенностью. На той же почве, под тем же ветром и дождем. Но разница, о которой я уже говорил, тут очень существенна: эти две драмы, похожие на два прекрасных дерева, превратились в настоящие трагедии.

«Прокаженная» представляет собою естественное развитие народной песни. Все, что содержится в ней, выступает здесь с логическою последовательностью, без всякого усилия. Точно она родилась такой в воздухе, в готовом виде, вечером, на устах поэта, возле кладбища и церкви какой-нибудь деревушки в Бретани, среди горького запаха смятого терновника, под грустный звон колоколов, в изумленных взглядах девушек в белых чепчиках. В трагедии ритм является носителем идеи, а в пляске деревянных башмаков скорбная мысль рождается тогда, когда он умолкает. Тут чувствуется гениальность. Третий акт становится изумительным с того момента, когда, узнав свою болезнь и свою судьбу, прокаженный ждет у отцовского дома погребальную процессию, которая должна отвезти его в дом мертвых. И под конец, мы наслаждаемся произведением, в высшей степени оригинальным и законченно гармоничным.

Стих поэмы очень простой, очень гибкий, неравной длины и дивно ритмичный. Это вольный стих во всей его безыскусственной и лирической свободе:

Я знаю, когда меня отравили!

Когда я пил вино из одного стакана

С девушкой любимой.

. . . . . . . . . . . . . . .

На столе была белая скатерть,

Желтое масло в чашке,

А в руках она держала стакан вина,

Что женщинам любо.

. . . . . . . . . . . . . . .

И не с чего ей было иметь на меня сердце.

Что ж? я только бедный мызник,

Сын Мателена и Мари Кантек,

Три года в училище пробыл,

Больше ходить туда не буду,

Скоро далеко уйду я,

Скоро умру я,

И в чистилище попаду, —

А мельница моя все будет вертеться

Дига – дига – ди.

Да, мельница все будет вертеться,

Дига – дига – ди!

«Твоя кровь» написана прозой, тоже очень простой и как будто даже прозрачной. Я не особенно люблю эту слишком медицинскую историю переливания крови, но, примирившись с темой, мы увидим настоящую современную драму, смелую и правдивую. Странный оттенок придает этой трагедии некоторый мистицизм плоти. Утонченность телесная тут заменяет утонченность нравственную: перед нами настоящее одушевление материального мира. Вот отрывок из роли Даниэля (молодого человека, которому Марта дала свою кровь). Это немного объяснит сущность драмы:

«Ты не можешь видеть, как она течет в моих жилах… Но это так необыкновенно ощущать ее в своем теле… так странно… так нелепо и так сладко… Я рассматриваю свои руки, как будто вижу их в первый раз… Не знаю, что за свежая теплота течет в них… И, созерцая эту прозрачную сеть жил, я чувствую себя родником, бегущим из твоего сердца. Какая-то новая нежность, точно весна, течет во мне. Прошу тебя, положи свою руку на мою… она принадлежит тебе, я стал теперь почти тобою. Хочу, чтобы бы почувствовала, как перелилась в меня твоя кровь. Хочу, чтобы ты услышала во мне бессознательное биение твоей жизни… Ах, пусть моя радость не кажется тебе детскою… Умоляю… Твоя жизнь! Подумай: жизнь твоего тела, если не твоей души!.. Эта кровь приносит мне частицу твоей вечности… да, твоего прошлого, твоего настоящего, твоего будущего. Она точно течет ко мне из глубины твоего далекого и таинственного детства…»

Тут нет, быть может, ни единой метафоры, какой мы не встречали бы в обычных излияниях влюбленных. Все же кажется, что читаешь эти излияния впервые: они кажутся тут в первый раз правдивыми. Стиль драмы не всегда отличается особенной чистотой. Довольно часто под предлогом театральности он принимает слишком разговорный характер. Но предлог этот недостаточно обоснован.

Обе трагедии объединены мыслью, что кровь женщины, чистая или нечистая, ее ненависть или любовь, составляют проклятье для мужчины. Любовь – отравленная радость. Судьба желает, чтобы высшее благо было для человека источником жестоких мук, чтобы из того же потока, который несет ему жизнь, он пил страдание и смерть.

По крайней мере, таково впечатление, вынесенное мною из чтения этой драмы. Но, как говорит Батай в своем предисловии, «чем более она кажется простой и лишенной возвышенного значения, тем вернее достигнута настоящая цель ее». Произведение искусства, – картина, статуя, поэма, роман или драма, – никогда не должно иметь слишком определенного значения, не должно доказывать ту или иную моральную или психологическую истину, не должно быть наставлением, не должно проводить известную теоретическую мысль. «Гамлета» надо сопоставлять с «Полиевктом».

При мудрой неопределенности своих идей Анри Батай никогда не соблазнится никаким апостольством. Вкус к красоте не позволяет ему дышать спертой и нездоровой атмосферой определенных формул. Его призванье чувствовать жизнь, чувствовать ее смутно, а не смотреть на нее сквозь призму понятий. Но это и есть условие творчества. Все великие и естественные деяния человека управляются бессознательным инстинктом, подвластны ему.

Ефраим Микаэль

От него дошли до нас лишь очень немногие страницы, произведение нескольких лет творчества. Умер он в таком возрасте, когда многие великие гении еще дремали, как неведомое благоухание в закрытой чашечке цветка, и, поэтому, Микаэля следовало бы не разбирать, а только любить. Он был обаятелен, хотя слишком горд, приятен, но печален и задумчив, нежен, несмотря на то, что ему причиняли страдания жизнь, назойливые люди и завистники его славы, – ранней, как и его талант. Уже когда Микаэлю было восемнадцать лет, в нем чувствовалась оригинальность. В парнасский стих, не лишая его, как Коппе, стройности, он вводил грустное изящество, еще новое для того времени, особенно по контрасту чистоты версификации с искренностью чувства. Бесстрастно красивая женщина страдает молча, без жестов, без всякой выставки, без слез: скорбь ее смягчена радостным сознанием своей красоты.

В «Dame en deuil»[218]218

«Вдова» (фр.; поэма, опубликованная посмертно, 1890)

[Закрыть] есть несомненно доля личной психологии Микаэля. Гордыня сплелась у него с тоскою.

Уйди, хочу я быть вдовою молчаливой

Моих прошедших снов, что сам я погубил.

Можно сказать, что у него нет поэмы, где жалоба гордости и тоски не повторялась бы. Это не тоска жизни: он жил слишком мало. Это не тоска по жизни: он не имел еще времени заметить, что жизнь дает меньше, чем обещает. Это скорбь болезненная и непреодолимая, скорбь обреченных, которые смутно чувствуют, как волны смерти, ледяная стихия могучего потока, начинают заливать все их тело. Тут гордость, не желающая признать свои предчувствия и подыскивающая пустые причины для объяснения грусти, невыносимой для души. Но не следует преувеличивать влияние слабого здоровья на стремления и склонности ума. Мы не знаем ничего определенного и поучительного о том, как складывается индивидуальность человека. Каждый новый человек это новая тайна. Законы ботаники не применимы к росту человеческой личности. На той ступени эволюции, какой достигли люди в настоящее время, каждый новый человек представляется неисследованной и не поддающейся исследованию страной, потому что сам человек, со всеми своими мыслями и движениями, в собственном своем сознании, является лишь простым фрагментом внешнего мира.

Вот каким рисуется нам Микаэль: нежным и гордым, полным грустной тоски:

Но небо серое полно печальной ласки,

Безмерно сладостной скучающим сердцам.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

О, скука, скорбный ритм давно забытой флейты!

О милая, душа моя темна, как небо,

Как небо осенью без звезд и без луны.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тону в великой я и безнадежной лени…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пускай твой слух вдали зазывный крик почует,

Не знай ты по ночам призыва страстных рук,

Лобзанье ведь ничье, душа, не расколдует

Очарования твоих тончайших скук.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Когда осенний ветр оплакивает ивы,

Не знаю жалости к прошедшему теплу,

Но ужас, что придут опять весны разливы.

Приводим целиком весь «Crépuscule pluvieux»[219]219

«Дождливые сумерки» (фр.; поэма из книги стихов «Осень Микаэля» – единственного сборника, опубликованного при жизни поэта и состоящего из 14 произведений, 1886)

[Закрыть]. Тоска, мистическая тоска никогда, быть может, не выражалась с таким красноречием, с такою ясностью.

Печаль ко мне сошла, как осенью туманы,

Что вечер каждую минуту все густит.

Тоска тяжелая таинственно стучит

И тьмой тоскливою мне растравляет раны.

Я не был поражен победною мечтой.

Без сожаления о мигах пролетевших

Смотрю на тусклый рой видений посеревших, —

Воспоминаний ряд в прошедшем запертой!

И между тем теперь, в неизъяснимой скуке

Дождливых вечеров и долгой темноты,

Не покидал никто тебя, зачем же ты,

Не зная, сердце, встреч, несешь всю скорбь разлуки?

Далее, в «Acte de Contrition»[220]220

«Раскаяние» (фр.; поэма, опубликованная посмертно, 1890)

[Закрыть], опять то же чувство покинутости и уныния:

Я признаюсь, что осени и весны

Напрасно года вертят колесо:

Душе пустынной даже не несносна

Их пестрота, – она забыла все.

За несколько месяцев до своей смерти он нежным и прекрасным стихом выразил все настроение своей души.

Мы все – любовники печальные в цветах.

Но в то же время у поэта бывали счастливые часы, минуты радости и надежды:

Веселы под волн размеры,

Где залив спокоен с виду,

Белокрылые галеры

Плыть готовы в Атлантиду.

Лепестками снежных лилий

Ветер вьет по переулку,

Радость сладких изобилий

Голоса поют так гулко.

А вот отрывок из «Ile Heureuse»[221]221

«Счастливый остров» (фр.; поэма)

[Закрыть]:

Над заливом сады тенистые,

И счастливые любовники чистые

Расцветили мачты золотистые,

Занавесили.

Лаской лета сладко окованный

Наш прекрасный корабль очарованный

В край любви заколдованный

Несся весело.

Но где же сады Армиды? Где грезившиеся поэту (в апреле 1890) победители, которые должны были явиться освободить и унести его

. . . . . . . . . . . у островов богатых,

Что слышны издали у дремлющих заливов

В дыхании плодов и странных ароматах.

Победители эти оказались ангелами ночи – более мы не знаем о них ничего.

Эти стихи, написанные Микаэлем за несколько недель или дней до смерти, интересны почти как завещание. Если это не только тема, не только канва, на которой лишь намечен известный рисунок, если стихи эти представлялись ему самому законченными, то это указывает на первый шаг поэта к вольному размеру, к определенному его роду, который, сохраняя традиционный ритм, все же освобождается от ига романтической рифмы и суеверия определенного количества стоп. Намерение писать стихи в новой форме кажется мне очевидным в этом единственном отрывке. Об этом свидетельствуют удачные и не случайные гармонии гласных: «pourpres-sourdre», «terribles-marines», «thyrse-triste», «plages-aromates». Зная древнюю французскую поэзию и точные правила старинных созвучий, Микаэль хотел использовать их, и, с этой точки зрения, опыт его, при всей своей краткости, заслуживает внимания. Парнасский поэт делал, таким образом, естественный переход к эстетике наших дней, как вдруг смерть оборвала нить его жизни. Без сомнения, он понял, что нельзя пренебрегать современными способами передавать чувства и красоту.

Кроме поэм, Микаэль писал рассказы в прозе. В маленьком томике его произведений они занимают так же мало места, как и его стихи. Тут он удивительным образом проявляет всю свою раннюю зрелость. Девятнадцати лет он создает страницы, прелестные вольностью своей философской мысли. Таков, например, «Магазин игрушек», где встречаются милые фразы: «Прекрасные куклы, одетые в бархат и шелк. За ними тянется запах ирисов, насыщенный любовью». В «Чудесах» неверие разобрано с красивой твердостью стиля и мысли. Почти во всем чувствуется дух, владеющий самим собой, облекающий в плоть лишь идеи, этого достойные. Его особенно привлекают знаменательные истории, в которых даются откровения замкнутой души. Он любит магию и чудеса, любит существа, подавленные тайной и не подвластные рассудку. Это был усердный читатель Спинозы, который, по справедливому выражению Пьера Кийярда, путем высшей мистики разъяснил «тщету радости и страдания». Микаэлю одинаково должны были нравиться и всеотрицающая жизнь, и учение философа родственной ему расы. Его шедевр в прозе, «Armentaria»[222]222

«Пастушка» (лат.; поэма в прозе)

[Закрыть], поэма удивительной чистоты, овеянная светлым ореолом любви, – цветок мистический и непорочный. Flos admirabilis[223]223

редкий цветок (лат.)

[Закрыть]! Вот какие попадаются в ней строки. Арментария говорит: «будем непорочны во тьме и тихо вознесемся к небу».

Этих немногих страниц в стихах и прозе было совершенно достаточно. Большего потомство не потребовало бы, если бы оно могло отвести ему свободное место среди своих избранников, отмеченных божьим перстом. Но мы напрасно обременяем богатствами наши музеи, потому что варвары грядущих дней, быть может, никогда не полюбопытствуют заглянуть в них.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.