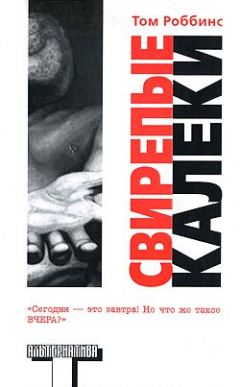

Текст книги "Свирепые калеки"

Автор книги: Том Роббинс

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)

Старый рынок, до половины изничтоженный сыростью и отпечатками пальцев, каплями пота и каблуками туфель, голубиными коготками и ящиками с овощами, замаранный утечками с мясных рядов, испещренный блестками лососиной чешуи, благоухающий розами, сырыми креветками и мочой, – слава Небесам, на всю зиму освобожденный от требовательного любопытства из серии «развлекайте-ка меня за бесплатно» зевак-туристов с окраин, рынок бурлил торговцами рыбой, вьетнамскими фермерами, продавцами цветов и фруктов, прославленными шеф-поварами и любящими покушать домохозяйками, гурманами и наркоманами и неудачниками всех сортов; тут варили кофе, тут увязывали в замысловатые фигурки воздушные шарики; кишели тут и офисные служащие, и продавщицы, алкаши и хищники всех наций, горшечники и кукольники; пенсионеры, попрошайки, проститутки и (чтобы покончить с буквой «п») политические полемисты, простаки, панки, поэты и полисмены; а к ним в придачу – музыканты, жонглеры, пожиратели огня (только в хорошую погоду), ученики чародеев и праздношатающиеся бездельники, к которым, по всей видимости, принадлежал и он, Свиттерс.

Или нет? Никто из завсегдатаев рынка, законопослушных и не очень, не смог бы подобрать для него соответствующего ярлыка или понять, зачем он торчит среди них всякий день. Как покупатели, лишь завидев его застывшее в неподвижности инвалидное кресло, машинально искали взглядом оловянную кружку и аккордеон либо эквиваленты таковых, точно так же и обитатели этого места упорно выискивали хоть какой-нибудь ключ к его raison d'etre[147]147

смыслу существования (фр.).

[Закрыть] – и тоже тщетно. Порой Свиттерс принимался стучать по клавишам лэптопа, но по большей части, день заднем, неделя за неделей, он просто сидел там, наблюдая за нескончаемым шествием вокруг него или неотрывно глядя на дождь. Пошли слухи, что он – тайный «фараон», но когда число арестов не увеличилось, а напротив, было замечено, что к нему время от времени цепляется рыночная охрана (обычно за то, что стоит на одном месте слишком много часов или дней подряд), и когда он пристрастился к вырезанию крохотных лодочек из дощечек от сломанных ящиков – он оснащал кораблики парусом из салатного листка и пускал их в наполненные дождевой водою канавы, – конкретно это подозрение постепенно развеялось.

Однако сбросить Свиттерса со счетов как одного из множества праздных зевак не смог бы никто: слишком уж властно ощущалось его присутствие, слишком уж невозмутимо он держался. В то время как он никогда не потрясал пачками банкнот и не блистал золотыми украшениями, одевался он в превосходного покроя костюмы поверх пижонских футболок, а широкие плечи обычно театрально драпировало черное кашемировое пальто, точно плащ оперного злодея. Из «переметной сумы» его кресла торчал сотовый телефон, однако разговаривал он по нему нечасто (Маэстра предпочитала электронную почту, контингент Сакраменто на связь с внешним миром не выходил, а Бобби Кейса к февралю перевели на Окинаву), а когда все же им пользовался, то явно не в целях бизнеса. Скрытный, хотя едва ли застенчивый, Свиттерс прикрепил к спинке кресла аккуратную табличку: «Я НЕ ЖЕЛАЮ РАЗГОВАРИВАТЬ НИ ОБ ИИСУСЕ, НИ О БОЛЕЗНЯХ», – ибо бесчисленные назойливые доброжелатели были свято убеждены, что их знакомый Травник Двадцать Первого Века либо Спаситель, знакомый им по воскресной школе, непременно поддержит и исцелит болящего, уж какое бы там несчастье ни лишило его способности к самостоятельному передвижению. Во имя сохранения сиропа «Bay!» необходимо было дать им острастку.

Однако были и такие, кто с ним все же заговаривал, – по большей части женщины. Видимо, просто устоять не могли. В жизни своей Свиттерс не выглядел таким красавцем. Он отрастил длинные волосы, и теперь светлые пряди обрамляли его лицо – с летописью шрамов, – так что общий эффект был еще более интригующим. Благодаря влажному климату, преобладанию вегетарианской диеты и свободе распоряжаться своим временем как угодно цвет лица его приобрел насыщенный, теплый оттенок возрожденческой картины, а глаза походили на два сопла, так и бьющие зеленой энергией. Изъяснялся Свиттерс с велеречивой помпезностью, смягчаемой и оживляемой толикой раскованной манерной медлительности. Он производил впечатле ние – кто знает, соответствовало оно истине или нет, одновременно образованного человека и мошенника, неисправимого показушника – и при этом в высшей степени замкнутого, властной натуры – которая то и дело нахально показывает власти «нос»; того, кто подпал бы под его влияние, подобный пример увел бы в направлении, прямо противоположном тому, которое в обществе принято считать благоразумным, выгодным или праведным. Словом, для всех, кроме «недостающего звена», он заключал в себе немалую притягательность.

Маргарет, поспешающая со свежеиспеченными пирожками обратно за рабочий стол в юридической фирме, Мелисса, «майкрософтная вдовушка», с корзинкой горгонзолы и зимних груш, возвращающаяся в предместье; Дев, чьи груди под дешевым пушистым свитером тяжестью не уступали капустным кочанам, которыми та торговала на своем лотке; эти и другие, такие разные и при этом чем-то похожие, робко опускались на колени перед креслом – так, чтобы оказаться со Свиттерсом лицом к лицу и чтобы их ненароком не услышали – и, кто смущенно, а кто и посмелее, говорили:

– Я тебя тут частенько вижу.

– Да, – ответствовал Свиттерс. – Я тоже на тебя все поглядываю. – И хотя слова его не всегда соответствовали истине, эта маленькая ложь не обременяла его совесть, даже когда он чувствовал, как сверху вниз по спине собеседницы прокатывается дрожь и с прямо-таки слышным резким щелчком утверждается в клиторе.

– Ты кто такой? Нет, я имею в виду, зовут тебя как? Чем ты занимаешься?

– Я – Свиттерс, друг как Господа, так и дьявола. – И, встретив опасливое недоумение, пояснял: – Восходящий по лишенной ступеней лестнице. – И еще: – Астронавт двухдюймовых высот.

Тут-то они, как правило, и отступались. Несколько ошарашенная женщина одаривала его долгим, недоуменным, хотя не то чтобы раздраженным взглядом, и с той же застенчивой приветливостью, с которой опускалась на колени, она вставала, бормоча: «Всего тебе хорошего», или «Смотри, не промокни», или еще какую-нибудь добродушную банальность и уходила – и, замешкавшись на мостовой и открывая зонтик, в большинстве случаев грустно оглядывалась через плечо. Впоследствии он нередко видел ее на рынке вновь и обменивался с ней одной из тех исполненных безнадежного желания улыбок, что подобны маркам для отправки в пределах страны на письме с заграничным адресом. Подходили ли эти женщины вторично? Никто, кроме Дев – Дев, которая была слишком невежественна и слишком отягощена невзгодами, чтобы ее обескуражили загадочные эпиграммы и утверждения, напрочь лишенные логики; она-то в один прекрасный день и последовала за ним в его квартирку, где беспредельно его усладила. По всей видимости, и он тоже немало ее усладил, потому что впоследствии Дев уверяла, что инвалидное кресло ей нужнее, чем ему.

Дев вернулась. Приходила она дважды или трижды в неделю. Обычно рано утром, пока братья нагружали овощами лоток, за которым она и торговала вплоть до вечера. Она расстегивала лифчик – так фермер разгружает тачку; она стягивала трусики – и Свиттерсу казалось, будто он вновь вернулся на Амазонку. У Дев были мясистые губы, обветренные румяные щеки и веки словно скорлупки от каштанов под выпуклыми темными бровями; бедра у нее были необъятные, а расчетливости – с гулькин нос. Рослая православная доярка славянских кровей, красивая грубой, примитивной красотой, она была проста и честна в мыслях и чувствах, а тело ее, напротив, источало аромат прихотливый и пикантный. К пяти сорока пяти она всегда покидала его комнату, но ее мускусный запах висел в комнате весь день. Очень скоро Свиттерс уже облекался в нее вместе с одеждой, ощущал ее вкус в хлебе и сигаретах.

Обои шли пузырями – и так и застывали; оконные стекла запотевали – и оставались запотевшими от влажности Дев. Вскрикивания Дев распугивали голубей с подоконников, а ведь городские голуби привычны к любому шуму человеческому. Лонная дуга Дев была что хижина шамана. На бедрах ее пировали плодовые мушки.

Практически ничего общего у них не было, ровным счетом никаких тем для беседы, но ее программа, похоже, эротикой и исчерпывалась; в этой двадцатидевятилетней (самая старшая в списке Свиттерсовых женщин) грудастой фаталистке ровным счетом ничего не напоминало о Сюзи. Порой, когда он вытряхивал ее – ее запахи, ее короткие волоски – из своих простыней, глаза Свиттерса едва не наполнялись слезами благодарности. Со временем он понял, что Дев воспринимает его как некую загадочную, исполненную драматизма личность, и эта грань его образа (подлинная или иллюзорная) завораживает ее не меньше, чем ту же Маргарет или Мелиссу, однако Дев согласна иметь дело с тайной и мудро не стремится разгадать ее или развеять, что другие непременно бы сделали. Когда же Свиттерс открыл в Дев это качество, его приязнь к ней переросла в привязанность, и он взял за привычку просыпаться незадолго до пяти, радостно предвкушая, как та постучит в дверь – он научил Дев особому условному стуку, чтобы знать, что пришла ласковая, нежная Дев, а не кто-либо из докучных ковбоев Мэйфлауэра Фицджеральда.

«О Дев, бездумная Дев, это ты – воплощение тайны. Невзирая на бессчетные ключи к разгадке, главным образом обонятельные по природе своей, что ты щедро оставляешь, уходя».

Если Дев стала той круглой прокладкой, что плотно закупорила сироп «Bay!» в его теле, тем уплотнителем, что предотвратил утечку эмоционального кислорода (а такового, в результате увольнения, разрыва с Сюзи и кандакандерского проклятия, послужившего первопричиной первых двух событий, и без того ощущалась острая недостача), – то же можно сказать и о студентках художественного училища. Не то чтобы девушки-художницы когда-либо заглядывали в его комнату, по отдельности или вместе – и, по правде говоря, не все они были девушками, – но их присутствие на рынке Пайк-плейс и знакомство с ними помогли Свиттерсу доплыть до конца этого странного периода его жизни – в буквальном смысле так же, как и в переносном.

Со своего двухдюймового возвышения он наблюдал, как те едва ли не всякий день просачиваются на рынок из художественного училища на Элиотт-авеню – ходили они, как правило, парочками, иногда по одной либо втроем, но никогда – целой оравой, хотя вместе учились и одевались, точно близнецы или клоны: черные беретики, черные свитера с высокими, завернутыми воротниками, тужурки, на тужурках приколоты значки со словами грубого социального протеста (один такой обличал противоправные действия ЦРУ и воздавал хвалу Одубону По), с сережками в ушах, губах и носах. При них, как правило, наблюдались этюдники, а также наборы красок, фотоаппараты и порой мольберты; и каждая или каждый, в зависимости от предпочитаемого материала – будь то карандаш, чернила, пастель, акварель или фотопленка, – принимались увековечивать свою любимую черту рынка: людей, товар или архитектуру. Они стремились к невозмутимой отчужденности, но их живость и любопытство обузданию поддавались с трудом. Сколько бы они ни пытались приблизиться ктому цинизму и скуке, с которыми свой гений рекламировали художники постарше, дальше эксцентрично-враждебных поз или вызывающего посасывания сигарет они не заходили. Свиттерс находил студенток-художниц очаровательными и открыто флиртовал с ними, даже когда те оказывались юношами; и хотя те в искушенности своей слишком смущались, чтобы опускаться перед креслом на колени подобно девицам вроде Маргарет и Мелиссы, многозначительным выражением лиц и поощрительными жестами они, сами того не замечая, демонстрировали, сколь глубоко одобряют незнакомца.

Одобрение было подвергнуто испытанию, поколеблено и наконец утверждено максимально прочно одним январским днем, когда двое художников – представители по меньшей мере двух полов – вручили ему фотографию, что женская (во всяком случае, анатомически) составляющая парочки сделала с него, как ей казалось, без его ведома. Скользнув по карточке взглядом и похвалив работу, Свиттерс назвал потрясенной девице точную дату и время дня, когда снимок был сделан, и охарактеризовал погоду непосредственно перед съемкой, в ходе съемки и после съемки, а также в подробностях описал конфету, поедаемую ее другом, пока та нацеливала телеобъектив: рутинная работа для агента-цэрэушника. Или она всерьез думала, что неопытная любительница, да еще такая хорошенькая, может щелкнуть его с какого бы то ни было расстояния – без того, чтобы ее немедленно взяли на заметку и запомнили?

Пытаясь справиться с волнением, девушка сообщила, что ее факультетский куратор пожаловался, будто табличка на кресле – на фотографии она сияла во всей красе – может оскорбить чувства больных и верующих; Свиттерс же, воспользовавшись возможностью, ответствовал, что, со своей стороны, уверен: студентка-фотограф, конечно же, немедленно отвергла это ханжеское подталкивание к самоцензуре, ибо любому художнику, достойному этого гордого имени, по барабану, не оскорбят ли, часом, его выстраданные детища какую-то там референтную группу – небольшую либо многочисленную, настроенную благодушно или же злобно.

– Человечество само по себе оскорбительно, – с удовольствием разъяснял он. – И жизнь – предложение крайне оскорбительное, от начала и до конца. Пожалуй, тем, кто оскорблений не в силах вынести, стоит взять да и покончить со всем этим раз и навсегда, и, пожалуй, те, кто требует материальной компенсации за оскорбление, заслуживают того, чтобы с ними покончил кто-нибудь другой.

Если Свиттерс и позволил себе малость преувеличить вящего эффекта ради, афоризм сработал: студентки так и отпрянули, словно от огненно-острого чили, который приняли было за безобидный экзотический гвоздичный перчик.

Однако приворотное зелье может обжечь десны, а самые сильные афродизиаки зачастую кажутся премерзкими на вкус, по крайней мере поначалу. Через день-другой и эта парочка, и их однокашники уже держались дружелюбнее прежнего, долго и с жаром пообсуждав его вердикт в классе, в студии и кофейне (мало кто из них успел дорасти до баров) и придя к выводу, что если утверждению сему и недостает чуткости, зато сколько в нем остроумия и бравады, и, кроме того, высказано оно в защиту их же собственных эстетических прав. Кроме того, у незнакомца просто потрясная улыбка.

Но истинной точкой соприкосновения для Свиттерса и студенток-художниц стала канава.

На протяжении многих недель девушки с плохо скрытым восторгом наблюдали за тем, как Свиттерс спускает одну из своих крохотных лодочек в поток дождевой воды, струящийся вдоль улицы, порой, в самом начале путешествия кораблика в неизвестность, направляя его в обход препятствий при помощи стебля увядшего георгина. Изо дня в день девушки, сдвинув беретики, подбирались все ближе к стапелям. Однажды одна из них вернула Свиттерсу лодочку, сбегав за нею туда, где суденышко село-таки на мель.

– Она доплыла до самой Вирджиния-стрит, – сообщила девушка, и ямочки на ее щеках увеличивались как в диаметре, так и вглубь. Ясно было, что студентки-художницы того и гляди примутся сами мастерить игрушечные лодочки.

С самого начала их кораблики получались симпатичнее тех, что вырезал Свиттерс. Собственно говоря, его поделки спроектированы были курам на смех. Что до работы с инструментами, руки у Свиттерса росли, как говорится, не из того места. Если бы ему поручили возводить кресты в Иерусалиме, Иисус умер бы от старости. Студентки художественного училища, напротив, мастерили прелестнейшие лодочки, чистенькие, аккуратненькие, соразмерные – ни одним из этих качеств Свиттерсовы суда похвастаться не могли. И однако ж, как только затевали гонки (уж такова натура человеческая – непременно требует состязаний!), именно его лодочки – скособоченные, неуклюжие, растрескавшиеся, шероховатые, с шаткой мачтой (да и та порой – огрызок морковки) – всегда выигрывали. Всегда.

Охваченные азартом студентки-художницы от раза к разу усовершенствовали свои кораблики. Презрев дощечки от разломанных ящиков из-под лимонов, питавшие корабельщиков в самом начале, что теперь были в дефиците, да к тому же ныне и не котировались, девушки таскали материалы из художественного училища, заимствуя для корпуса и палубы брусочки дерева, изначально предназначенные для перекладин подрамников, рам, макетов и всего такого прочего, а заодно прихватывали и дорогую рисовую бумагу, пергамент и обрывки бельгийского льняного холста – то, из чего можно нарезать крохотные паруса. Довольно быстро, подгоняемые как артистическим темпераментом и общечеловеческой любовью к трудностям, так и необъяснимым, незаслуженным успехом Свиттерса, девушки от кэтбота перешли к шлюпу, и к кечу,[148]148

Кеч – двухмачтовое парусное судно вместимостью 100–250 тонн.

[Закрыть] и к ялику, и к шхуне. Они толковали о кливерах и бизань-мачтах, добавляли шверц, киль и руль. И, будучи художницами, красили свои кораблики в ярко-синий, и белый, и золотой цвета, и частенько вписывали на носу какое-нибудь название поудачнее, что-нибудь вроде «Шакти», «Афина», «Русалочья молния», «Мадам Пикассо» или «Месть мадам Пикассо».

Д Свиттерс называл свои лодочки – все до одной – «Маленькая Пресвятая Дева Звездных Вод» (причем выцарапывал название в передней части палубы шариковой ручкой); и все они представляли собою ту же самую примитивную конструкцию, улучшать которую Свиттерс и не думал, разве что ставил парус из капустного листка вместо привычного салатного, если ветер дул особенно порывистый, или если, по чистой случайности, из рук его выходила лодчонка размером с крысоловку, а не с мышеловку (его обычный предел). Не то чтобы Свиттерс чуждался красоты и изящества. Никоим образом. Напротив, он был поборником красоты в эпоху, когда красота изгонялась обывателями со службы просто-таки направо и налево. Его лодочки оставались примитивными и грубыми, потому что сделать их иными Свиттерс просто не мог: ген «мастерства-на-все-руки» в мужчинах его семьи оставался рецессивным на протяжении вот уже нескольких поколений (чем, возможно, и объясняется их тяготение к образу «человека-загадки», по чудному выражению Юнис). Как бы то ни было, его топорные лодчонки одерживали победу снова и снова.

– Уж извиняйте, мои хорошие, – покаянно говорил Свиттерс, когда на финише девушки гуськом проходили мимо инвалидного кресла, дабы запечатлеть поцелуй на его победно усмехающихся губах.

– Просто не понимаю.

– Он жульничает, не иначе.

– Это трюк какой-нибудь, да?

В неглубокие ручьи своих состязаний – в эти водные потоки, уносящие куда-то лепестки хризантем, сухие веточки армерии, семена, пряности, кусочки крабьих панцирей и выброшенные стаканчики из-под кофе с молоком, – потоки, запруженные косяками раздавленных яблок, гнилых лимонов, укатившимися ненароком кочанчиками брюссельской капусты, изредка попадающимися ноздреватыми сгустками конского навоза, – потоки, вбирающие в себя воду туч, чай, лимонад, суп, дешевое вино, слюни (птичьи, лошадиные и человеческие) в придачу к полусотне разновидностей кофе, – потоки, каждую ночь вычерпываемые дочиста рабочими городских служб, – лишь для того, чтобы на следующий день вновь украситься коллажем из мерзких органических отбросов, – результатов бурной деятельности в пределах Пайк-плейс, этого пуза и сердца Сиэтла, – в эти потоки, протекающие по мощенному булыжником руслу, девушки начали спускать бриги, бригантины, барки, фрегаты и клиперы – уже не гоночные суда, но корабли грузовые и военные. Словно, отчаявшись превзойти его вульгарных «Дев» в скорости и прочности, художницы тщились затмить их масштабностью, детальностью и изяществом.

Воистину то были творения чудесные и удивительные, эти крохотные мореплаватели, особенно когда палубы клиперов были загромождены бревнами, бочками с ромом, хогсхедами, кипами хлопка или мешками с зерном; когда фрегаты оснащались пушками и клювастыми носовыми украшениями – таранить противника. Гонки прерывались, откладывались или вообще отменялись по причине то и дело вспыхивающих морских боев. Пока кипела битва – «Да хрен с ними, с торпедами, полный вперед!» – неповоротливая Свиттерсова «Дева» под грубым «Веселым Роджером», накренившись, шлепала себе мимо – нескладная и нахальная – и, мотаясь из стороны в сторону, прокладывала путь (если, конечно, не садилась на мель на полузатонувшей горбушке) к водостоку в конце улицы. Делая вид, что Свиттерса они вообще игнорируют, девушки-художницы строили планы разыграть Трафальгарское сражение, решив, что схватка окажется куда более интересной и убедительной, если боевые корабли укомплектовать командой.

– Плодовые мушки, – предложила Луна, едва ли не самая изобретательная среди девушек. – Можно натереть палубы и такелаж виноградной мякотью или еще чем-нибудь в этом роде, и не успеешь оглянуться, как команда как миленькая слетится.

– Чего? – парировала Брай, непримиримая соперница Луны в области талантов. – На дворе, между прочим, зима, если ты вдруг не заметила. Никаких плодовых мушек и в помине нет.

– Еще как есть. Вот вокруг той розовощекой брюнетки, что торгует вон за тем лотком, целый рой вьется.

– Ага, – согласилась Твила. – Даже когда она просто идет по улице.

– Это вы про Дев? – простодушно осведомился Свиттерс.

Девушки как по команде все до одной развернулись лицом к нему – ни дать ни взять маяки, глаза их сощурились; в них светилось подозрение или скорее некое экстрасенсорное знание превыше подозрений – пугающая демонстрация женской интуиции во всей красе. Свиттерс даже покраснел.

Прожарив беднягу до мозга костей на огне саркастических ухмылок, девушки вновь занялись подготовкой к Трафальгару.

– Ну так приманятся эти тварюги на борт или нет? Может, на палубу какавы плеснуть?

– Милые мои, ради всего святого! – взмолился Свиттерс, бледнея как полотно. – «Какава»? Редкое лингвистическое искажение столь фекально воняет нарочитой деревенщиной! Данный некультурный вариант неправильного произношения ассоциируется со скотоложцами из хлева и остроумцами поздравительных открыток и по деклассированной оскорбительности превосходит даже употребление слова «грыбы» там, где подразумевались «грибы» и ничто иное.

– Жизнь сама по себе оскорбительна. Привыкай, дружок. – Здесь девушки его уели.

– Держу пари, Дев говорит: «грыбы». – И здесь тоже.

Столь же не склонные к насилию по природе своей, сколь захваченные неуемным творческим азартом, девушки очень скоро охладели к морским боям. В один прекрасный день, ко всеобщему восторгу, на смену паруснику выплыла презренная шаланда-мусоровоз, а на следующий день кто-то запустил ковчег. За ними последовали рыболовные траулеры, буксирные суденышки, баржи, плоты, каяки, экскурсионные яхты, танкеры и океанские лайнеры. И, как с легкостью предсказал бы любой специалист по истории искусства, со временем наступил период расцвета стилистического маньеризма, искусства для искусства. Теперь девушки приносили корабли, что на корабли мало походили или не походили вообще: импрессионистические корабли, экспрессионистические корабли, кубистические корабли, корабли, скорее смахивающие на вращающиеся стулья, парики, призы в боулинге и пуделей, нежели суда, когда-либо бороздившие морские просторы; корабли, что никак не желали плыть прямо, а в отдельных случаях вообще не держались на воде. Антикорабли. Самоубийцы. Утопающие. Паромное сообщение в Бангладеш. И наконец Луна прекратила шоу, явив миниатюрного Христа, что мог ходить по воде. Все были потрясены; однако два дня спустя – за это время она не спала и не ела – Брай явила Христа, который не только ходил по воде, но еще и тащил за собой лыжи. По всей видимости, конец был недалек.

Маленькие регаты привлекали все больше и больше любителей поучать и советовать, так что никто не удивился, когда кто-то из журналистов «Пост-интеллидженсера» упомянул о них в своей колонке.

– Прискорбно, – сетовал Свиттерс. – Теперь в любой день того и жди явятся жадные до новостей пятачки телекамер – разнюхивать наши невинные забавы.

Продукты своей культуры, девушки-художницы не могли ни понять, ни разделить его неприязнь. Отвращение к средствам массовой информации было для них столь же непостижимо, сколь, несколькими веками ранее, отвращение к милостям короля или к благословению церкви.

Возможно, они даже поссорились бы, но (что только естественно, ибо апрель стоял в разгаре) дожди прекратились. Небо сияло синевой, солнце выкатилось на сцену, точно второразрядный комик, и запылало в два раза ярче, как если бы свет рампы включили на двойную мощность, – и буквально за день улицы и канавы рынка сделались сухими, как ржаное виски. Таковыми они и оставались впредь. Более того, с приходом весны девушек вдруг осенило, что учебный год близится к завершению, грядут неизбежные выпускные экзамены, папки с образцами работ должны быть готовы к сдаче, и, охваченные шебутной паникой, студентки с головой ушли в живопись, скульптуру и фотографию, что вот уже несколько месяцев пребывали «в загоне», к вящему недоумению факультета, по причине корабельного моделирования и навигационных причуд.

Теперь, изредка выбираясь на рынок, художницы, поодиночке или в парах, отыскивали Свиттерса, и в их бойких «привет» и «пока» неизменно ощущалась неуловимая нотка мечтательности.

– Ну и что ты ныне поделываешь? – осведомлялись девушки, подразумевая, что без них жизнь Свиттерса наверняка скучна и беспросветна.

– Дом охвачен пламенем, – весело сообщал он, – а я гляжу наружу сквозь окошко второго этажа. И в моем случае окошко это – в двух дюймах над землей. Лучшего и желать нельзя!

В прошлом существовало негласное правило: никаких докучных расспросов. А теперь девушки то и дело любопытствовали:

– Слушай, а что ты вообще делаешь тут, на рынке? Чем ты раньше занимался? Ну, раньше, понимаешь?

– О, я отказался от практики врача-проктолога, чтобы пожить в Уральских горах. Или это я отказался от практики врача-уролога, чтобы поступить на работу в «Проктер и Гэмбл»? Гм-м?

– То есть ты даже не помнишь, был ли ты проктологом или урологом?

– Увы мне. Знаю одно: в сферу моих профессиональных интересов входило все то, на чем сидят.

По меньшей мере половина девушек недвусмысленно давали понять – главным образом через язык тела, – что все, на чем они сидят, Свиттерс легко может заполучить, пусть скажет лишь слово. Но слова он не сказал. Неким косвенным образом он тем самым платил свой долг Сюзи, которая, как он напоминал себе снова и снова, моложе этих девочек на каких-то три-четыре года, не больше, – а ради нее он, похоже, готов был понести кару не из малых. Разумеется, он вожделел к студенткам-художницам с просто-таки маниакальной одержимостью, и, по правде говоря, раскаяние из-за Сюзи, чего доброго, не помешало бы ему узнать этих девочек поближе, если бы рассветные визиты Дев не выжимали его плоть досуха.

Пришла весна. Никакой ошибки – весна, самая настоящая. Воздух превратился в сахарную вату, причем спряденную не из сахара, а из половых желез жаворонков и сухого белого вина. На рынке Пайк-плейс между камнями мостовой проклюнулась зелень. Покидая поутру дом, опрятный и подтянутый (при всей своей неприязни к утреннему туалету), однако ж несущий на себе источающий сладострастие автограф Дев, словно метку прачечной на рубашке, Свиттерс оставил пальто дома.

Бледный солнечный свет играл на «звездном корабле», на «окне второго этажа», на «троне просветления», с высоты которого Свиттерс наблюдал за миром. Поскольку весна принесла с собой, как и каждый год, приливы смутных стремлений из тех, которые можно определить как грусть, Свиттерс ловил себя на том, что думает об унылом крохотном mercado[149]149

рынок (исп.).

[Закрыть] в Бокичикосе, столь горестно обделенном как товаром, так и покупателями на этот товар, в сравнении с тем загроможденным рынком, на котором он парковал свои «одноместные качели-карусели». А поскольку на высоких прилавках (включая принадлежавший Дев) апельсины, лук, картошка и так далее складывались в пирамиды, Свиттерс то и дело вспоминал о кандакандерском шамане. Уж не на остроконечном ли черепном своде старины Сегодня Суть Завтра упокоилось оперение бедняги Морячка? И как там Ямкоголовая Гадюка? Парнишка давно расстался с прыткой Южной Америкой, но прыткая Южная Америка расставаться с парнишкой не спешила.

У Свиттерса, лишенного яхт-клубных развлечений в обществе студенток-художниц, вновь появилась масса времени на размышления, и в то время как он частенько задумывался о Сюзи и о том, что мог бы сделать, чтобы уберечь их отношения, а также и о ЦРУ, и о том, чего мог бы сделать, чтобы сохранить работу, сосредоточивался он главным образом на своей южноамериканской неприятности, в частности, на вопросе, поднятом Бобби Кейсом, а именно: что такого ценного и сакрального явили ему шаманские аяхуаска и йопо, чтобы ему теперь расплачиваться за это, проведя остаток жизни задрав ноги?

Уж не явилось ли его бедственное положение отдаленным эхом истории с Адамом и Евой? Уж не заказал ли он – под сомнительную расписку, выданную жутковатым мошенником, – ленч в гриль-баре «Древо Познания», где столоваться полагается разве что космической элите?

А если так, что именно за запретную информацию он проглотил? Что каждая маргаритка, каждый воробушек и каждый пескарик на планете обладает собственной индивидуальностью, не менее яркой, нежели его собственная? Что суть всякой плоти – лишь замедливший скорость свет, а физическая реальность – лишь причудливый танец наэлектрифицированного ничто? Что на определенном уровне сознания смерть утрачивает значение? И время тоже? Сегодня суть завтра? О'кей. Но разве он не знал обо всем об этом и без шамана?

В «Бытии» 3:22 брюзгливый голос, приписываемый Яхве, сказал об Адаме (застуканном с семечкой на губе): «Вот, Адам стал как один из Нас». Нас? Стало быть, богов больше одного? Или это богини: как насчет миссис Яхве? Или собирательное местоимение Яха включает в себя его лучезарного заместителя Люцифера? Или, коли на то пошло, змея? Как насчет содружества ангелов (политически пассивная фракция которого, возможно, уже склонялась к нейтралитету)? Или может ли такое быть – это уж точно притянуто за уши, – что Господь имел в виду колбочки? Те самые медно-красные коконы, блестящие стручки-болтуны, которые похвалялись, будто они-то и заправляют всем шоу? Чушь скорее всего, но тогда что такое эти треклятые колбочки? Они – некая внутренняя сущность растений, из которых получаются аяхуаска и йопо, образчик заключенного в ботаническом мире разума, упроченного и ставшего доступным для диалога в результате взаимодействия растительных алкалоидов с нейронами человеческого мозга? Или они скорее облекшиеся в материальную форму проявления его собственной психики, галлюцинации в виде тотемов из коллективного бессознательного? Или они на самом деле независимые сущности, некая форма жизни, обитающие, например, в соседнем физическом измерении, – а сконтактироваться с ними можно на своего рода перегруженном вебсайте, доступ к которому обеспечивают скорее химические средства, нежели электронные?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.