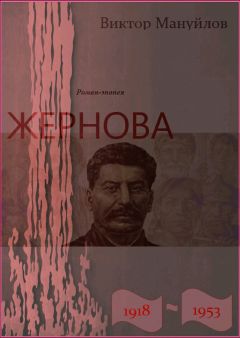

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Глава 18

Немецкая атака, похоже, захлебывалась. Дудник повернулся и пошел в глубь леса. Кружилась голова, подташнивало, не слушались ноги, глаза то и дело застилало пеленой. Он торопился.

На небольшой поляне у просеки среди искромсанных деревьев стояло два немецких тягача, а вокруг них сидели и лежали раненые. Здесь же возились два санитара и фельдшер с бабьим лицом. Чуть в стороне, привалившись спиной к поваленной березе, сидел прямо на снегу младший лейтенант Плешаков, командир пятого взвода. Он сидел, вытянув ноги, уронив коротко стриженную мальчишескую голову на грудь. Ни капли крови на нем, никаких видимых следов ранения. На коленях у него, прикрытых полами шинели, лежал пистолет.

Дудник остановился перед лейтенантом в раздумье. Плешаков с трудом поднял голову, глянул на Дудника мутными от боли глазами.

– Пристрели, – прохрипел он еле слышно. – Сам не могу.

Дудник оглянулся.

От группы раненых отделился фельдшер и подошел к Дуднику. Он был с ног до головы измазан чужой кровью, держал окровавленные руки на отлете, как птица отбитые крылья. Фельдшер глянул на Плешакова, который еле удерживал мотающуюся голову в вертикальном положении и смотрел на него молящими глазами, потом посмотрел на Дудника и качнул головой, и Дудник понял: Плешаков не жилец.

Бывший подполковник нагнулся, избочившись, взял пистолет, протянул фельдшеру. Тот отшатнулся от Дудника, выставив заслоном измазанную кровью ладонь, и на бабьем его круглом лице отразился такой ужас, будто он никогда не имел дело со смертью, будто смерть не окружала его со всех сторон.

– Взведи, – попросил Дудник.

– Это можно, это пожалуйста, – суетливо согласился фельдшер и, взяв из рук Дудника пистолет, оттянул затвор. Вернув Дуднику пистолет, липкий от крови, он брезгливо вытер ладони о шинель, поспешно повернулся и пошел прочь. Услыхав сзади себя выстрел, фельдшер дернулся и застыл на месте, будто пуля попала в него самого.

А Дудник, между тем, уходил в лес, в сторону от просеки. Пройдя метров пятьдесят, он остановился среди молоденьких елок и берез, почти не тронутых пронесшимся здесь огненным валом, и присел на пенек. Достав бумагу и махорку, принялся крутить самокрутку. Это удалось ему не сразу. Не с первой же спички сумел прикурить. Сделав несколько жадных затяжек, достал из внутреннего кармана небольшой пакет, обернутый вощеной бумагой, развернул. Солдатская книжка и письмо – вот все, что было в этом пакете. Он взял книжку в зубы, чиркнул спичкой. Когда серенькая картонка разгорелась, перехватил ее пальцами и долго вертел так и эдак, пока огонь не съел почти все и не добрался до пальцев. Бросив огарок в снег, Дудник то же самое проделал с письмом. Письмо горело веселее.

Это было письмо от жены, полученное накануне. Она писала, что между ними все кончено, что она ни о чем не жалеет и желает ему добра, а дочку воспитает сама. Письмо было написано сухим, казенным языком.

Такое письмо Цветана не могла написать сразу же, едва прочитав письмо Дудника. Он представил себе, как она сидит под керосиновой лампой, сидит прямо, как и положено учительнице, с которой берут пример, и страницу за страницей исписывает аккуратным почерком. Потом рвет написанное, хватается руками за голову. И так, наверное, проходит ни день и ни два. Он ее знает. Она должна выговориться и сказать ему все, что она о нем думает, все, что у нее наболело за годы их совместной жизни. И только потом, поостыв, напишет вот эти сухие строчки.

Прочитав ее письмо, Дудник не испытал ни ревности, ни обиды, ни даже досады. А лишь еще большую пустоту, которая как поселилась в его душе где-то в двадцать первом, когда он участвовал в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине, так все время и держится, садня, как незаживающая рана. Иногда эта пустота пропадала, заполняясь обыденщиной, и пропадала довольно надолго, но непременно возвращалась в самое неподходящее время. Годы шли, сменяя друг друга, каждый нес в себе какие-то перемены в жизни страны и его, Дудника, тоже, но чем выше он карабкался вверх по крутым ступеням службы, тем приступы пустоты, безразличия и боли делались сильнее.

Дудник помнит эти приступы, как они начинались и чем заканчивались, а главное – с чем были связаны. Первый, особенно длительный и тяжелый, начался в двадцать девятом году, когда его, прослужившего почти шесть лет на дальневосточной границе и дослужившегося до заместителя начальника заставы, перевели в окружной следственный отдел ОГПУ. Тогда вовсю шла компания по разоблачению троцкистов, вредителей и всяческих заговорщиков, в ОГПУ остро ощущалась нехватка следователей.

Первое же дело, связанное с вредительством на железной дороге Хабаровск-Владивосток, которое поручили Дуднику, он провел с блеском, выявив пятерых действительных участников диверсии из бывших казаков-семеновцев. Но от него потребовали увеличить число этих участников по крайней мере до двадцати, дали список людей, иные из которых к железной дороге не имели никакого отношения. Дудник попытался воспротивиться, ему строго разъяснили, что это есть политика партии на изживание действительных и потенциальных вредителей и шпионов, что люди эти, случись война с японцами, переметнутся на их сторону как классовые враги рабоче-крестьянской власти, потому что в прежние времена все они работали на купцов-толстосумов, промышленников и иностранных концессионеров, жили припеваючи и, само собой разумеется, мечтают о возвращении старых порядков.

Наверное, Дудник был не слишком идейным коммунистом, а не слишком идейным потому, что в нем крепка была деревенская закваска, которая когда-то толкнула его в Красную армию воевать за справедливость и до сих пор требовала от него жить по справедливости же. На пограничной заставе он так и жил, и это не мешало ему, а, наоборот, помогало. Здесь же, в ОГПУ, люди, его окружавшие, исповедовали нечто другое, его архаическая крестьянская справедливость была не в ходу, потому что среди чекистов-гепеушников крестьян почти не было, русских – раз-два и обчелся, а были евреи, мадьяры, чехи, поляки, австрийцы, сербы, – в большинстве своем те, кого растерял мятежный корпус чехословаков, растянувшийся по всей Транссибирской железнодорожной магистрали от Волги до самого Владивостока. Это был интернационал по преимуществу вчерашних лавочников, кондитеров, ремесленников, аптекарей и недоучившихся студентов. Они много говорили о мировой революции, об отсталости России, о невежестве и хамстве русского мужика, на словах превозносили русских рабочих, хотя и считали их такими же невежами и хамами.

Артемий Дудник довольно скоро понял, что для этих людей врагами являются все, кто их окружает и кто не есть чекист, или те, кто может усомниться в их преданности революции, советской власти и большевистской партии. Об этой преданности они жужжали на всех собраниях, и Дудник при этом вспоминал всегда Льва Борисовича Пакуса, своего первого наставника на чекистской стезе, под руководством которого когда-то работал на Тамбовщине, ведя разведку среди повстанцев, а затем выискивая и разоблачая притаившихся недобитков антоновского мятежа.

Дудник всегда относился к Пакусу с уважением за его ученость и способность просто и ясно объяснить любое явление жизни, но до конца ему так и не поверил. И не потому, что Пакус еврей, – в те поры Артемий не делил людей по национальности, а исключительно по социальной принадлежности, – а потому, что тот совсем не знал ни крестьянской, ни рабочей жизни, судил об этой жизни примерно так, как деревенский попик судил о жизни земной, где все греховно и суета сует.

Еще потому не верил Пакусу Артемий, что Лев Борисович подозревал людей только на том основании, что они люди. Лишь значительно позже Дудник догадался, что подозрительность Пакуса лежит в его еврейской сущности, она у него в крови, воспитана веками, возведена в культ, но самое главное, желал того Пакус или нет, он своей подозрительностью заражал всех, кто его окружал, он насаждал ее с фанатичным упорством, и если эту его подозрительность кто-то считал надуманной, то неизбежно становился врагом Пакуса и тех, кто искренне или с расчетом принял его вселенскую подозрительность.

С Дальнего Востока Дудника перевели в Самару, он вел «дело» студентов и профессоров, зараженных русским национализмом и шовинизмом, черносотенством и антисемитизмом. Эта зараженность имела место, она не была плодом чьей-то фантазии. Другое дело, что ее раздували до размеров невероятных, будто лишь таким способом можно изжить ее окончательно. При этом Дудник, как и все прочие, не доискивался, откуда она взялась и почему возникает время от времени то тут, то там. Одно «дело» сменяло другое, Дудник вжился в свою работу, постепенно поднимаясь вверх по должностным ступенькам. Наконец – Тверь, встреча с Львом Борисовичем Пакусом, которого Дуднику предстояло разоблачить как ярого троцкиста, преднамеренно сталкивающего интересы рабочего класса с советской властью. Дудник в этом «деле» сыграл свою коротенькую и малозначительную роль, но сыграл по всем правилам, а вскоре до него дошли слухи, что сгинул Лев Борисович где-то в Сибирских лагерях. Что ж, сгинул так сгинул, не он первый, не им и закончится.

Затем были годы работы в Донбассе, в Ростове-на-Дону, где выкорчевывались предатели рабочего класса, пробравшиеся в органы, снова на Дальнем Востоке, ранение и возвращение в Россию, которой считалась как бы не вся страна, а лишь ее центральная часть, исконная Русь.

Но и Дудника не миновала бы участь Пакуса, если бы он после дела испанских летчиков-интернационалистов, среди которых оказался и отец Цветаны, не заболел на нервной почве, после чего получил отпуск на лечение, а после отпуска был снова отправлен на границу. А тут война и плен…

Бывший подполковник Артемий Дудник остановившимся взором смотрел, как истлевает на снегу письмо его жены, превращаясь в серый пепел. Он не задумывался над тем, зачем сжег свои документы и письмо: это была привычка, выработанная годами, привычка не оставлять после себя никаких следов, указывающих на того, кто эти следы оставил. В иных случаях совершенно бесполезная и даже вредная привычка, как, например, теперь. Но ему было все равно, похоронят ли его с именем или как неизвестного солдата: все рано или поздно превращается в пепел. Наверное, точно такой же пепел скопился и у него на сердце за всю его жизнь, прожитую в молчании и страхе, что кто-то догадается, о чем он молчит. Одна Цветана только и знала об этом пепле. Но не сочувствовала ему, а презирала. Он все еще любил ее, такую гордую и недостижимую. И даже, пожалуй, сильнее, чем когда бы то ни было.

Мутная волна, предвещающая беспамятство, накатила на него, Дудник качнулся и с трудом удержался на пне. Цигарка выпала из пальцев и теперь дымила на снегу. Дудник медленно вытащил из кармана ватника пистолет застреленного им младшего лейтенанта Плешакова, поднес пистолет к виску; продолжая завороженно смотреть на дымящуюся цигарку, нажал на курок…

Раздался сухой, равнодушный щелчок. Сердце, упавшее куда-то, медленно, болезненными толчками возвратилось на свое место, забилось молитвенно-жалостливо. Из глаз Дудника выкатилось по слезинке, оставившие на небритых щеках мокрые дорожки.

Дудник закрыл глаза, опустил руку. Положив пистолет на колени, нащупал рычажок, ткнул в него пальцем – щелчком обнажилась обойма. Зажав пистолет между коленями, открыл глаза, извлек обойму – она была пуста. Дудник застонал – не столько от боли, сколько от досады. Потом лихорадочно обшарил себя здоровой рукой и наткнулся на позабытые гранаты.

Метрах в двадцати разорвался шальной снаряд. Пропели осколки. Синичка метнулась в ельник и затаилась в густой хвое. Долго не стихал шорох падающих веток. Дудник только сейчас услыхал, что бой затих, лишь иногда раздастся выстрел, простучит пулемет, ахнет разрыв, но все это лишь отголоски только что отгрохотавшей лавины.

Дудник поморщился, взвел гранату и сунул ее за пазуху.

Прошло две секунды…

И тут Дудник увидел лицо Льва Пакуса, лицо еще из двадцать первого года, еще не до конца сожженное чахоткой, лицо уполномоченного особого отдела ВЧК по борьбе с бандитизмом, его лихорадочно горящие глаза, услыхал его голос: «Ты, Дудник, еще доживешь до хорошей жизни. Может, и до коммунизма доживешь. И тогда поймешь, что все – и муки эти, и кровь, и смерти, и страдания – все было не зря». Пакус силился еще что-то сказать, но это был уже другой Лев Пакус – из весны тридцатого года, тот Пакус, которого он допрашивал по обвинению в троцкизме. «Ты, Лева, не дожил до своего коммунизма, – произнес Дудник, не замечая, что говорит вслух. – И я не дожил тоже. Оно, может, и к лучшему…»

Прошло пять секунд…

Дудник чувствовал бег секунд всем своим существом. Раньше не замечал часов, дней, лет, только одни верстовые столбы, возле которых происходили резкие повороты в его судьбе, а тут – секунды. За эти секунды перед его внутренним взором пролетали видения из его прошлой, большей частью позабытой им жизни. Промелькнуло лицо Мартемьянова – как ложится на него печать смерти. За ним вдруг глянули изумленные глаза молоденького деникинского офицера, которому Дудник в сабельной рубке отхватил кисть руки; жалкие лица подследственных тамбовских крестьян, растерянные лица героев Испании, снова Пакус… Только не было чего-то главного в этих мимолетных видениях.

И вдруг пришло.

На какую-то долю секунды перед широко распахнутыми глазами Артемия возник росный луг, подернутый пеленой тумана, лоснящиеся спины коров, красное солнце, катящееся по зубчатому частоколу елового леса… и он сам, Артемка Дудник, пастушок из маленькой рязанской деревушки, бредущий по росной траве вслед за коровами…

Сердце сжалось от боли и тоски, глаза наполнились горячими слезами…

Семь секунд истекло…

Взрыва гранат бывший подполковник Артемий Дудник, проживший много всяких жизней, да так и не сумевший понять, какая из них была настоящая, не услыхал. Что-то огромное и тупое ударило его в грудь и сразу же швырнуло в черноту – и он за какие-то мгновения в этой черноте растворился. Весь, без остатка.

Лишь синица запищала и заметалась среди елок, да фельдшер с бабьим лицом, перевязывавший очередного раненого, услыхав близкий хлопок гранаты в той стороне, куда ушел маленький солдатик, в тревоге поднял голову.

Глава 19

Генерал Валецкий, наблюдая за боем в стереотрубу, пребывал в полнейшей нерешительности: хотя штурмовики легко рассекли немецкую оборону, а вторая волна наступающих захватила немецкие позиции на значительную глубину и расширила прорыв, однако с каждой минутой как слева, так и справа от узкого коридора оживали все новые и новые огневые точки, которые своим огнем прошивали этот коридор, и казалось, что ничто живое не может в нем уцелеть. Бросать в это пекло свежие силы, втягиваться в длительный и бессмысленный бой накануне большого наступления чревато непредсказуемыми последствиями. Валецкий вспомнил тяжелый, не знающий сомнений и снисхождения взгляд маршала Жукова и поежился под толстой генеральской шинелью. Однако и отдавать на истребление ушедшую далеко вперед роту штурмовиков тоже нельзя. И не потому, что жалко людей: они свою гибель оправдают полностью, а потому, что вот эти вот офицеры, столпившиеся за его спиной на КП дивизии, не поймут и не простят ему этой жертвы, хотя, выручая роту, придется, быть может, положить на этом поле не меньше батальона.

Валецкий медлил, как медлил всегда в решительную минуту. В конце концов, думалось ему, он здесь только затем, чтобы понаблюдать за ходом атаки и сделать выводы на будущее. Правда, операция замыслена им, и в самом начале он вмешивался в распоряжения командира дивизии, так что сейчас все ждут, что он и дальше станет командовать этой операцией, доведя ее до логического завершения. Но он, Валецкий, командует армией, а не дивизией, и давно вырос из полковничьей шинели. Чего-чего, а оправдывать свое малодушие генерал умел.

Оторвавшись от окуляров стереотрубы, он обернулся к полковнику Клименко, грузному человеку лет пятидесяти, видимо, из запасников, произнес:

– Александр Владимирович…

Клименко шагнул к генералу.

– Командуйте, голубчик, командуйте.

– Прикажете ввести в бой танки?

– Только в крайнем случае. Вы же видите, что там творится. А танки нам еще пригодятся. Да и развернуться им негде. – Валецкий отошел от стереотрубы и заговорил громче, чтобы слышали все штабные офицеры: – Во всяком случае, эта операция позволила нам выявить систему обороны противника, которая, судя по всему, в тактической глубине базируется на отдельные укрепленные пункты, связанные друг с другом взаимоперекрещивающимся огнем. Отсюда задача на будущее: огнем парализовать эти очаги сопротивления, а главными силами прорываться между ними, не задерживаясь на их уничтожение. Так что жертвы сегодняшнего боя позволят нам сохранить многих солдат в предстоящих боях.

– Да, разумеется, – кивнул головой полковник Клименко и осторожно предложил: – Мне кажется, сейчас самое время отдать приказ о возвращении наших подразделений на исходные рубежи. Только у нас, товарищ генерал, с огурцами туговато…

– Ну что ж, не буду вам мешать, – произнес Валецкий, пропустив мимо ушей упоминание об «огурцах». – Меня ждут в других местах. Желаю успеха. – Он поднял к папахе вялую ладонь в толстой кожаной перчатке и направился к выходу.

Едва его высокая, но сутулая фигура скрылась из глаз, как ожили во всех углах КП телефонисты, вызывая полки и батареи, а вдогон ушедшей вперед роте лейтенанта Красникова заспешили связные с приказом отходить назад.

Полковник Клименко, занявший место Валецкого у стереотрубы, понимал, что развитие успеха роты штурмовиков было упущено тем, что Валецкий почему-то придержал вступление в бой второго эшелона атакующих. В результате образовалась пустота, ожили огневые точки противника, из нор повылазили немецкие солдаты, которых в спешке наступления за огненным валом не смогли уничтожить штурмовики. Конечно, немцы понесли потери, и довольно существенные, оборона их нарушена, в ней образовались дыры, но в целом она не пострадала и, пропустив атакующих через себя, встретила убийственным огнем его батальоны. На деле оказалось, что весь этот эксперимент, хотя и давал нечто в смысле выяснения системы огня, кончился пшиком, ради которого могут погибнуть сотни и сотни людей.

Впрочем, полковник Клименко столько раз за три с лишком года войны сталкивался со всякими нелепостями, исходящими в основном от вышестоящих начальников и усугубляемых нижестоящими, что привык оправдывать эти нелепости тем, что наверху виднее, а его дело – подчиняться.

Но нынешняя нелепость особого свойства: она локальна, четко обрисована, бьет в глаза. За ней не стоят никакие высшие цели и соображения, а лишь прихоть командующего армией – посмотреть атаку за огненным валом своими глазами в боевой обстановке. Потому что любые другие цели должны быть подкреплены и другими средствами. А теперь выпутываться из этого дела придется командиру дивизии.

Полковнику Клименко меньше всего было жаль штурмовиков, попавших в беду. Это была чужая рота, не из его дивизии, к тому же – штрафники, как бы предназначенные на убой, и за них с полковника Клименко спрашивать не станут. Тем более что загнал роту в пасть к немцам сам командарм. Так что дай бог выручить своих. Но за своих спросить могут. Клименко знал, что комфронта Жуков еще при обороне Москвы отдал приказ об ответственности командиров всех степеней за напрасную трату живой силы, за лобовые атаки на неподавленные огневые точки, слыхал, что во исполнение этого приказа слетело несколько голов, правда, все больше у мелкой сошки, и от этого, разумеется, мало что изменилось. Но Жуков есть Жуков, а полковник Клименко как раз та самая мелкая сошка, с которой могут спросить, потеряй он свои батальоны, могут потребовать отчета, явится комиссия, закопошится прокуратура, начнет мытарить, а генерал Валецкий останется в стороне… Так что своих выручать надо.

Второй эшелон атакующих – два пехотных батальона и рота танков – увязли в километре от своей передовой практически на открытом месте и теперь отбивали одну атаку немцев за другой. Немцев понять можно: они долго готовили оборону, все продумали, все тут перерыли, понастроили опорных пунктов – и вдруг такая неожиданность: русские без всяких усилий прошивают эту оборону, седлают их прифронтовую рокаду, по которой так удобно маневрировать, а главное – совершенно непонятно, ради чего. Тут и сам, окажись на месте немцев, пошел бы на все, чтобы эту прореху ликвидировать. Сейчас у немцев, поди, телефоны дымятся от разносов и всяческих категорических приказов. Вот бы послушать…

Телефонист протянул полковнику Клименко трубку.

– Тринадцатый на проводе, товарищ полковник, – предупредил он, зажимая трубку рукой.

Тринадцатый – это командир стрелкового корпуса генерал Болотов. Ему бы тоже положено быть на КП дивизии Клименко, коли сюда пожаловал сам командарм, но он сумел отбояриться от присутствия, остался у себя и до сих пор молчал, будто все, что здесь происходит, имеет место не на участке его корпуса, а у соседа. Правда, в армии всем известно, что генерал Болотов сам претендовал на должность командующего армией, но кандидатура его почему-то не прошла, и с тех пор он не в ладах с Валецким, перебежавшим ему дорогу, хотя каждому ясно, что Валецкий тут ни при чем.

– Александр Владимирович! Ну что там у тебя? – услыхал Клименко басистый голос комкора Болотова.

– Два батальона, товарищ тринадцатый, застряли в километре от передовой. Немцы пытаются их окружить и уничтожить. А у меня с огурцами туго, товарищ тринадцатый.

– А что эта рота? Как ее там? Держится еще?

– Насколько могу судить отсюда, рота ведет бой на подступах к населенному пункту в квадрате 21-34. Там проходит рокада…

– Знаю, знаю… Так пусть эта рота атакует в обратном направлении: сами спасутся и батальонам твоим застрявшим помогут. А насчет огурцов… Приказ тебе известен, так что напоминать считаю излишним. Ну, действуй! – И положил трубку.

– Есть действовать, – буркнул Клименко в пустоту, а про себя подумал: «Уже успели настучать, жополизы проклятые!» И почувствовал, как беспричинное бешенство начинает овладевать им все больше и больше. Чтобы несколько успокоиться, принялся сворачивать «козью ножку». Сворачивал не спеша, боясь потерять хотя бы крошку табаку, зализал края, склеил, зажег спичку, прикурил. Выпустив густую вонючую струю дыма, спросил, не повернув головы:

– С ротой связь установили?

– Никак нет, товарищ полковник! – вытянулся рядом коротышка-майор, начальник связи дивизии. – Два раза уже посылали – не могут пробиться: пулеметы, снайпера… Зря людей теряем, товарищ полковник.

– Если связи через полчаса не будет, – неожиданным фальцетом вскрикнул Клименко, повернувшись к майору грузным телом, – я т-тебя, мать-перемать!.. Полчаса на установление связи! Понял? Не установишь – сам пойдешь.

– Есть самому идти, товарищ полковник! – и майор, побледнев, снял с гвоздя, вбитого в бревенчатую стену, автомат, нахлобучил на голову каску и покинул КП дивизии.

Остальные офицеры переглянулись, подобрались, приготовились ко всяким неожиданностям. А на полковника Клименко накатило:

– Прохоров! – все тем же фальцетом выкрикнул он, словно люди его были туги на ухо или находились где-то в другом помещении.

Молодцеватый подполковник, начальник артиллерии дивизии, выступил вперед, но на лице его не было ни страха, ни почтения, словно гнев комдива касался кого угодно, только не его.

– Что там у тебя с огурцами, Прохоров? – спросил Клименко, сбавляя тон.

– По четверти боекомплекта на орудие, еще меньше – на минометы, – приврал Прохоров, полагая, что начальству не положено знать всю правду, иначе оно использует ее во вред подчиненному. И добавил: – К вечеру обещали довести до трех комплектов.

– Видишь деревню слева? Дай туда пару хороших залпов. Но чтобы тик в тик, а то я вас знаю: раскидаете по всей площади, – приказал Клименко, знавший, что у Прохорова непременно есть в загашнике неучтенные снаряды и мины.

– Никак нет, товарищ полковник! Деревня пристреляна, огонь будет точным.

– Ладно, посмотрим. Выполняй!

В это время от дальней полосы леса, за которым сейчас дрались практически обреченные на уничтожение штурмовики, хотя, может быть, еще и не догадывающиеся о своей обреченности, взлетели три красные и три зеленые ракеты.

Через минуту сигнал повторился.

Все штабные столпились возле щели и с напряженным вниманием вглядывались в ту сторону.

– Чего они там дурака валяют? – спросил полковник Клименко, ни к кому не обращаясь. – Какие у вас сигналы с ними оговорены?

Вопрос относился к подполковнику Прохорову, который в эту минуту говорил по телефону. Прохоров, не закончив разговора, опустил трубку, пожал плечами.

– Никаких сигналов, товарищ полковник. Расчет был на проводную связь или, в крайнем случае, на связь через посыльных.

– Вы рассчитывали… А они на что сейчас рассчитывают?

– Может, это немцы? – высказал кто-то робкое предположение.

– Немцам-то это зачем? – снова начал заводиться полковник Клименко.

– Ну-у, ввести в заблуждение, дезориентировать… Они же видели наши сигналы перед атакой.

– Дезориентировать, заблуждение… Черт знает какая каша у вас в голове! – уже орал полковник. – Сколько себя помню, только сами себя и дезориентируем и вводим в заблуждение, а все сваливаем на дядю! Нет ничего в голове, так помалкивай!

Пожилой капитан с петлицами сапера стушевался и спрятался за спины других офицеров.

– Товарищ полковник, разрешите? – молодой и звонкий голос врезался в растерянную и напряженную тишину, и юное лицо лейтенанта, пунцовое от волнения, глянуло на полковника Клименко сияющими глазами.

– Что у вас, лейтенант? – брюзгливо бросил комдив.

– Товарищ полковник! Так это они просят огненный вал наоборот! Понимаете? Мы им огненный вал, а они за ним, только теперь в обратную сторону, – торопливо объяснял лейтенант, боясь, что его прервут и поднимут на смех.

– Что, артиллерист, скажешь? – обратился Клименко к Прохорову.

– А что, очень может быть. Да иначе, Александр Владимирович, и быть не может! Ну, честное слово!

– Так это ж какая голова там должна быть, – с усмешкой произнес Клименко. – Да еще рассчитывать, что и у нас тут не все дураки. Молодец, лейтенант! Быть тебе маршалом!

Офицеры на КП задвигались свободнее, заулыбались: гроза, похоже, пронеслась мимо.

Полковник с минуту изучал в стереотрубу поле боя, потом снял папаху, провел платком по бритой голове.

– Ладно, давай, бог войны! Да смотри у меня, своих не перебей! И чтобы ни одного лишнего снаряда. Ни одного! И… кто там? – пошевелил в воздухе короткопалой пятерней Клименко. – Верните майора Сукольцева. А то еще сдуру действительно сам попрется связь устанавливать.

И, слушая, как подполковник Прохоров отдает распоряжения своим артиллеристам, добавил со вздохом: – Ох и влетит же мне за все эти штучки-дрючки. Чует мое сердце…

Ухнул первый залп…

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!