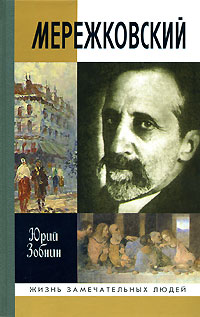

Текст книги "Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния"

Автор книги: Юрий Зобнин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Взгляду Мережковского открывалась печальная картина: ни «литературная», ни собственно «личная» жизнь его – увы! – не были сколь-нибудь привлекательными. В литературном плане – утрата всех прежних «союзников», непонимание даже ближайших «единомышленников», положение «знаменитого изгоя» и вечная «жизнь в долг» – вряд ли утешительное состояние для человека, подводящего итог своей профессиональной деятельности.

В личном же плане – роль мужа «модной жены» (намерение Гиппиус «не впускать в свою жизнь не то что любовь, но даже легкий флирт» осталось, увы, лишь благим намерением), а главное – катастрофическое отсутствие собственно семьи, тех отношений, к которым Дмитрий Сергеевич был приучен в детстве старанием незабвенной Варвары Васильевны Мережковской. Поразительную картинку рисует в воспоминаниях Б. К. Зайцев, познакомившийся с Мережковским у Ремизовых в 1905 году: «Вхожу в комнату Ремизовых – комната большая, большое кресло, в нем маленький худенький человек, темноволосый, с большими умными глазами, глубоко засел. А на коленях у него ребенок, девочка, едва ли не грудная, он довольно ласково покачивает ее на своей тощей интеллигентской ножке, чуть ли не мурлыкает над ней. Картина! Мережковский и колыбельная песенка… (Только недоставало, чтобы он пеленки Наташе менял…) Шестьдесят лет прошло, а как вчерашнее помнится. И до сих пор непонятно, какая связь могла существовать между крохотным, беззащитным младенцем, полустихией еще, и бесплотно-многодумным Мережковским. Но вот случай выпал».

Свою печаль боимся мы измерить.

С предчувствием неотвратимых бед,

Мы не хотим и не должны мы верить,

Что счастья нет!

В письмах Перцову из Таормины (весна 1900 года) Мережковский замечает: «Именно здесь, в пустыне я чувствую, что нет нам всем спасения в одиночестве. А хоть мы и видим друг друга, мы не знаем друг друга. Мы все – одни». Преодоление же одиночества он видит в церковной соборности: «…Найти Его можно только вместе». Самая богемная неустроенность жизни «декадентов» кажется Мережковскому (вполне в соответствии с его провиденциализмом) необходимым «прологом» к личному осознанию необходимости «нового религиозного действия». Об этом – несомненно, под непосредственным воздействием Мережковского – писал в статье «Национализм и декадентство», открывшей в 1900 году литературный отдел «Мира искусства», Д. В. Философов. «Упадочное» мироощущение русской интеллигенции «конца века» объявлялось здесь непременной ступенью на пути к религии: «декадентством» надо было «переболеть», чтобы дойти до идеи религиозного устроения жизни.

И наконец, «клерикальные» интересы Мережковского были обусловлены тем, что ему, как русскому православному человеку, было далеко не безразлично, в каком состоянии находится его Церковь.

Внешне это была мощная организация. В начале XX века православными считали себя 117 миллионов человек. В стране было 48 тысяч приходских храмов, свыше 50 тысяч священников и диаконов и 130 архиереев в 67 епархиях. Однако, как указывает один из современных историков русской Церкви (см.: Кашеваров А. Н. Государство и Церковь. СПб., 1995), ее внешнее и внутреннее положение было «весьма неблагоприятно». Авторитет Церкви значительно упал даже среди «широких слоев населения» – рабочих и крестьян. Образованные же светские круги России видели в Церкви, возглавляемой обер-прокурором, «специфическое ответвление государственности, „православное ведомство“». Введенная Петром Великим синодальная система управления Церковью действительно полностью подчиняла ее бюрократическому аппарату и формально лишала собственной позиции (например, права «заступничества» перед государем за гонимых), делая ее ответственной за все несправедливости государственной системы.

Очень важно отметить, что внутри самой русской Церкви на рубеже столетий наметилось недвусмысленное стремление преодолеть очевидные несообразности своего бытования. И поиск путей к союзу с интеллигенцией был здесь важной составляющей. Целая плеяда выдающихся пастырей и богословов православия XX века, среди которых и будущие Патриархи Тихон (Белавин) и Сергий (Страгородский), активно пыталась взаимодействовать с виднейшими представителями творческой элиты той поры. Церковь усиленно стремилась преодолеть застарелый внутренний организационный кризис, обусловленный неестественным подчинением ее светской власти, и перейти от синодальной формы управления к канонически правильному самоуправлению с Патриархом во главе. Уже с 1906 года велась подготовка к Поместному собору, для чего было создано Предсоборное присутствие (с 1912 года превращенное в Предсоборное совещание).

Таким образом, идеи «воцерковления» интеллигенции, обновления православной мысли, создания идеологии, способной практически консолидировать русское общество, что называется, «витали в воздухе», и Мережковский лишь с наибольшей среди современников силой и активностью стремился претворить их в жизнь. Обе стороны если не умом, то сердцем ощущали крайнюю необходимость в согласии – как для собственного существования, так и для судеб всей России. Уже в эмиграции, пережив кошмар 1917–1919 годов, Зинаида Николаевна Гиппиус писала, что если бы союз интеллигенции и Церкви тогда, на рубеже веков, в России был заключен, то, «может быть, Церковь не находилась бы сейчас в столь бедственном положении, а интеллигенция не вкушала бы сейчас горечь изгнания».

* * *

23 февраля 1901 года Россию и мир потрясло «Определение Святейшего Синода за № 557 с посланием верным чадам Православной Греко-Российской Церкви о графе Льве Толстом».

«В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности жев пределах дорогого Отечества нашего, – говорилось в „Определении…“, – он проповедует с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской. ‹…› Все сие проповедует граф Лев Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем не прикровенно, но явно перед всеми, сознательно и намеренно отторг себя от всякого общения с Церковью Православною. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне, о сем свидетельствуем пред всею Церковию к утверждению правостоящих и вразумлению заблуждающихся, особливо же к новому вразумлению самого графа Толстого».

Ответ Толстого Синоду также был предельно жесток и категоричен: «То, что я отрекся от Церкви, называющей себя Православной, это совершенно справедливо». Толстой пишет, что он «убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения».

В 1901 году конфликт между автором «Исповеди» и «Царства Божия…» и Церковью достиг кульминации. Начав с попыток «воцерковления» и пережив на рубеже 1870-1880-х годов глубокое разочарование в православном вероучении и духовной практике, Толстой в 1890-е годы пришел к открытому «бунту».[19]19

В одном из писем 1881 года Лев Николаевич сравнивает свои религиозные искания с деятельностью человека, упорно пробивающего пешней лед, чтобы проверить его крепость, – если проломится, то лучше идти материком. «Я пробил до материка все то, что оказалось хрупким, и уже ничего не боюсь, потому что сил у меня нет разбить то, на чем я стою; стало быть, оно настоящее» (Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857–1903. СПб., 1911. С. 328). Вывод, конечно, не очень логичный – если у тебя не хватает сил нечто «разбить», то вполне возможно, что у кого-нибудь другого такие силы найдутся и твое «настоящее» в таком случае окажется «не настоящим». Но все становится ясным, если понять, что, говоря о «вере», Толстой de facto имеет в виду «веру в чудо» или, точнее «веру через чудо».

Уже юный Толстой – как это мы находим в его автобиографической «трилогии» – связывал (очень смутно, бессознательно) свою духовную жизнь (протекающую тогда вполне «церковно») с некими долженствующими быть «знаками отличия», которые должны отмечать его особенное молитвенное усердие. Так, он вспоминает, что, забыв рассказать на исповеди о каком-то грехе, он вновь поехал исповедоваться и был так доволен этим, что сразу же рассказал о своем «подвиге»… извозчику. «"Так-с", – сказал извозчик недоверчиво… Я уже думал, что и он думает про меня то же, что духовник, – то есть, что такого прекрасного молодого человека, как я, другого нет на свете…» («Исповедь»).

В обширной «религиозной» переписке молодого Толстого с его двоюродной теткой, камер-фрейлиной императрицы графиней Александрой Андреевной Толстой (одной из умнейших женщин своего времени), повсюду возникает странный мотив «разочарования в результатах» своего «духовного деланья»: как же так, я стараюсь жить так, как учит Православная церковь, прилежно выполняя при том все требования православного жизненного обихода (посещение богослужений, пост, принятие таинств и т. д.), и… ничего не происходит. Эта жажда «иного» приобрела болезненные формы в 1876–1880 годах, когда на вершине мыслимой человеческой славы и на вершине же мыслимого человеческого благополучия он вдруг однажды подумал о смерти: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губ., триста голов лошадей. Ну и что же из этого? Что потом? Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, ну и что же? Что потом?» («Исповедь»). «Мне было около 7–8 лет, – вспоминал третий сын Толстого, Лев Львович, – во время того периода страшного кризиса отчаяния и ужаса перед лицом жизни, лишенной разумного смысла, который переживал отец. ‹…› Я помню отлично это время. На балку между гардеробом и спальней, на которой он хотел повеситься, мы смотрели с ужасом, так как мы всегда были в курсе того, что происходило в семье. В течение этого периода мой отец неожиданно погрузился в верования Православной Церкви».

И с этого момента отношения Толстого с Церковью принимают, так сказать, «ультимативный» (разумеется, в восприятии Толстого) характер. Лев Николаевич «брал на себя обязательства» предельно строго следовать «православному канону» бытия, а за это Церковь должна «явить» ему нечто такое, что «упразднит» его «страх перед лицом жизни, лишенной разумного смысла».

[Закрыть] Он ругал Церковь (и современную православную, «греко-российскую», в частности, и все «исторические» конфессиональные ее проявления в общем) и устно, и письменно, и за дело, и огулом. Он громил христианские догматы Троичности и Боговоплощения, таинства, церковнославянский язык, нравы священства, иконописные стили, политические пристрастия Синода, микеланджеловские росписи Сикстинской капеллы, покрой русских священнических одежд, храмостроительную архитектуру, благотворительные общества et cet. – и в конце концов, как известно, написал свое собственное «евангелие от Толстого».

Сочувствие подавляющего большинства среди отечественной интеллигенции в этом конфликте оказывалось на стороне Толстого. После выхода «Определения…» Ясная Поляна была засыпана телеграммами и письмами в поддержку «великого старца». Столичная и провинциальная периодика пестрела двусмысленными фельетонами, в нелегальной прессе необыкновенную популярность приобрела тема «инквизиции». В карикатурах появились изображения обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева в мантии Торквемады, поджигающего костер, на котором стоял, прикрученный к столбу, Лев Николаевич в колпаке еретика. «Его имя было у всех на устах, – вспоминал П. П. Перцов, – все взоры были обращены на Ясную Поляну; присутствие Льва Толстого чувствовалось в духовной жизни страны ежеминутно». В этот год А. С. Суворин записывал в своем дневнике: «Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии».

История с «отлучением Толстого» приобрела совсем фантастический характер, когда в июле 1901 года писатель тяжело заболел и ввиду его возможной кончины вдруг встал вопрос: можно ли будет покойника… отпевать? Масла в огонь подлило открытое письмо петербургскому митрополиту Антонию от графини Софьи Андреевны Толстой: «Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или „непорядочного“, которого я подкуплю большими деньгами для этой цели?» Ошеломленный Антоний осторожно напоминал о своеобразном отношении мужа Софьи Андреевны к «собранию самых грубых суеверий и колдовства»: «… Я не думаю, чтобы нашелся какой-нибудь, даже непорядочный священник, который бы решился совершить над графом христианское погребение, а если бы и совершил, то такое погребение над неверующим было бы преступной профанацией священного обряда. Да и зачем творить насилие над мужем Вашим? Ведь, без сомнения, он сам не желает совершения над ним христианского погребения?»

Многие связывали ухудшение здоровья Толстого с «отлучением», и по адресу его инициаторов, прежде всего – по адресу «Торквемады»-Победоносцева, в радикальной студенческой среде произносились вполне определенные угрозы. «Теперь в Москве головы помутились у студентов по случаю ожидаемой смерти Толстого, – сдержанно писал одному из своих московских корреспондентов Константин Петрович. – В таких обстоятельствах благоразумие требует не быть мне в Москве, где укрыться невозможно».

«Толстовский» 1901 год стал тяжелым испытанием для Мережковского, ибо, как несколько витиевато высказался автор «Л. Толстого и Достоевского» в письме председателю Неофилологического общества А. Н. Веселовскому, договариваясь об очередной «толстовской» лекции: «Мое отношение к Толстому, хотя и совершенно цензурное, но не враждебное, а скорее сочувственное». В переводе на общепонятный язык это означало, что Мережковский стоял в этом споре Толстого с Церковью на стороне Церкви, хотя и не испытывал к «еретику» никаких враждебных чувств и по-человечески сочувствовал ему. Если учесть, что обер-прокурор Святейшего Синода (второе лицо в государстве) как раз в это время собирался «укрываться» от особенно горячих поклонников «яснополянского старца» в петербургских тайных убежищах, – то положение Мережковского, который отнюдь не располагал возможностями Победоносцева для обеспечения безопасности, было, скажем так, тревожным.

Его трактат «Л. Толстой и Достоевский», который год публиковался на страницах «Мира искусства», уже после выхода первых частей вызывал стойкое раздражение в «консервативных» кругах читателей, считавших взгляды Мережковского на русскую классику недопустимо «вольными»:

«В „Мире искусства“ тянется бесконечная „критическая“ статья г. Мережковского о Льве Толстом и Достоевском, которая, как и все критические статьи г. Мережковского, представляет из себя характерную кашу, состоящую из меда и дегтя. На этот раз г. Мережковский, впрочем, превзошел самого себя. Говоря об „Анне Карениной“, г. Мережковский пытается определить место героине этого романа в ряду других созданий Толстого, для чего и сравнивает Анну Каренину с… лошадью Вронского „Фру-Фру“. Это чудовищное сравнение, это „сходство 'вечноженственного' в прелести Фру-Фру и Анны Карениной“ г. Мережковский доказывает следующим образом:

У Анны маленькая рука «с тонкими на конце пальцами», «энергическая» и нежная. Кости ног Фру-Фру «ниже колен показались не толще пальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя с боку». У них обеих одинаковая стремительная легкость и верность, как бы окрыленность движений, и вместе с тем слишком страстный, напряженный и грозный, грозовой, оргийный избыток жизни…

Вронскому и при виде Фру-Фру, и при виде Анны «и страшно и весело»:

Фру-Фру, как женщина, любит власть господина своего и, как Анна, будет покорна этой страшной и сладостной власти даже до смерти, до последнего вздоха, до последнего взгляда. И над обеими совершится неизбежное злодеяние любви, вечная трагедия, детская игра смертоносного Эроса.

Хорошо пишут в «Мире искусства»!» (Северный курьер. 1900. № 299).

(Кстати, если оценивать художественный анализ произведений Толстого, сделанный Мережковским, с точки зрения современного литературоведения, «писали» в «Мире искусства» действительно «хорошо». До работ Мережковского литературный критик обычно «присваивал» тексту разбираемого автора некоторое «значение», опираясь на биографические документы, позволяющие сформулировать «взгляды писателя», и видел в его произведениях (точнее – в их «идеологически значимых» фрагментах) точно такие же «биографические свидетельства». Мережковский же обращается к «тексту как таковому», пытаясь извлечь его «значение» из элементов его эстетической структуры, анализируя стиль высказывания того же Толстого. В сущности, в «Л. Толстом и Достоевском» впервые в истории отечественного литературоведения были применены герменевтические методы.)

Однако «эстетические» претензии «честной русской мысли» к автору «исследования» уступили место претензиям «общественно-идеологическим» после того, как незадолго до выхода «Определения…», 6 февраля 1901 года, Мережковский прочел доклад «Отношение Льва Толстого к христианству» в Философском обществе при Петербургском университете.

Доклад, состоявшийся в зале Совета Петербургского университета, вызвал бурные прения, затянувшиеся за полночь, причем эмоции выступающих явно преобладали над разумом. В. В. Розанов писал в отклике на выступление Мережковского (Серия недоразумений // Новое время. 1901. № 8970), что «собственно о смысле доклада г. Мережковского догадался только последний оппонент, поднявшийся уже около 12 часов ночи». Этим «последним оппонентом» был С. Ф. Годлевский, который, ссылаясь на тексты Священного Писания и в особенности на «Послание к коринфянам» апостола Павла, доказывал, «что с философской точки зрения христианское миросозерцание – чистейший спиритуализм, выраженный в Новом Завете иносказательно, символически и догматически. Философскую сущность христианства и надлежало выяснить прежде всего докладчику [Мережковскому], тогда стало бы ясно, что граф Толстой, несмотря на кажущийся аскетизм некоторых своих положений, расходится с христианским учением главным образом в том, что он в основу своих этических воззрений полагает идею земного счастья и благополучия, к которому, по его мнению, должно привести всеобщее торжество любви и непротивления злу. Христианство же помышляет о смерти во Христе, о воскресении и о „вечной жизни“. Г. Мережковский ‹…› очень ошибается, утверждая, что „в учении Христа нет поглощающего преобладания духа над плотью“, в котором повинен будто бы граф Толстой, „а есть совершенное соединение, равновесие, гармония духа и плоти“». Против этого положения доклада и возражал С. Ф. Годлевский, ссылаясь на тексты Священного Писания и на изречения Христа о вере, двигающей горами, и о том, что земля и небеса исчезнут, а слова, то есть дух учения Спасителя, останутся (см.: Новое время. 1901. № 8972).

Но большая часть аудитории, собравшейся в зале университетского Совета, была явно не готова к подобному уровню дискуссии. Вся «богословская» часть прений сводилась к риторическим восклицаниям («Неужели же в грандиозных эпопеях, переданных Толстым с таким совершенством, нет намека на истинное понимание христианства? Неужели же в галерее типов русской жизни, так полно им охваченной, нет ничего подобного братьям Карамазовым и старцу Зосиме? Остановимся хотя бы на Каратаеве» и т. п.). В интеллигентской среде Мережковский явно «шел против течения», это было сразу усвоено и вызвало немедленную негативную реакцию. В нюансы его критики «религии Толстого» никто не вникал.

Сразу же после доклада Мережковского в печати появилась гневная отповедь бывшего издателя «Леонардо…», редактора «Мира Божия» М. А. Протопопова, растиражированная не только столичной, но и провинциальной периодикой. Протопопов торжественно отрекался от прежнего сотрудника:

«Скверное впечатление производит этот реферат. Можно любить и не любить Толстого, можно соглашаться с ним и не соглашаться, но разделывать Толстого „под орех“, пересыпать критику толстовских взглядов словами „лжет“, „цинизм“, „навоз“, „безобразие“, „опошлено“, „бесстыдство“, „мразь“ и т. д. – это уж, „тае… тае…“, напоминает басню о слоне и моське. Хотя г. Мережковский и „известный“ писатель, но все-таки нелишним будет сказать о нем несколько пояснительных слов. Родился г. Мережковский всего 35 лет назад. Окончив историко-филологический курс, г. Мережковский быстро попадает в „хорошее общество“ – печатает свои стихи в „Вестнике Европы“ и др. хороших журналах. За оригинальными и переводными стихами следуют критические статьи и исторические романы. Из подражателя Надсона г. Мережковский делается народником, потом символистом, наконец – почитателем „чистой красоты“ и ницшеанцем, а в самое последнее время, по-видимому, и ницшеанству дает отставку… С. А. Венгеров характеризует г. Мережковского как человека, особенно склонного „вдохновляться книжными настроениями“:

Что ему книга последняя скажет,

То на душе его сверху и ляжет.

Таков разделыватель под орех Толстого» (цит. по перепечатке статьи в «Одесских новостях». 1901. № 5241).

Против Мережковского в либеральной прессе была развернута настоящая травля, с личными оскорблениями и нелепыми, но эффектными «историческими параллелями», – так, например, «Восточное обозрение» сравнило доклад Мережковского с призывом к новой… Варфоломеевской ночи (1901. № 85). Протестуя против травли, Мережковский разослал в редакции столичных газет письмо, в котором указывал на недопустимое давление, оказываемое на него, – на «гнет общественного мнения». Письмо, разумеется, не помогло, но вызвало новую волну издевательств: «В одном из рассказов Гаршина выводится ящерица, которой отдавили хвост „за ее убеждения“. Г. Мережковский с его протестом очень похож на эту ящерицу, с той лишь разницей, что „хвост“ г. Мережковского целехонек: на целость его никто даже не посягает» (Новости. 1901. № 149).

Между тем были сделаны и практические «выводы». Литературный фонд, например, отказал Мережковскому в намечавшейся лекции «Лев Толстой и Наполеон-Антихрист», ибо «фонд, не преследующий никаких тенденций в своей деятельности ‹…› поступил бы крайне неосторожно, выступив с лекцией, в которой резко бы проводился вполне определенный и враждебный взгляд на деятельность одного из уважаемейших русских писателей. Таким неосторожным поступком фонд ввязался бы в партийную борьбу, что никоим образом не отвечало бы его задачам. Поэтому отказ комитета фонда, после того как он ближе ознакомился из первой лекции г. Мережковского с взглядами и тенденциями его и с манерой выражения, доказывает только похвальную осторожность комитета и правильное понимание им задач и целей фонда» (Новости. 1901. № 149).

Уже после всех потрясений, связанных с выходом «Определения…» Синода, осенью 1901 года Мережковский развил положения знаменитого «реферата», прочитанного в Философском обществе, в докладе «Лев Толстой и Русская Церковь» и во «Вступлении» ко второму тому «Л. Толстого и Достоевского». Мережковский рассматривал историю с определением Синода о Толстом как знак того, что Русская православная церковь оправляется от «паралича», в который она, по слову Достоевского, была погружена «с Петра Великого» (превратившего ее знаменитым «Регламентом» 1721 года в некий идеологический придаток государственного аппарата), и начинает вновь сознавать себя собственно Церковью, то есть мистическим организмом, не терпящим компромиссов догматического характера.

«Следуя за Л. Толстым в его бунте против Церкви, как части всемирной и русской культуры, до конца, – чеканит Мережковский, – русское культурное общество дошло бы неминуемо до отрицания своей собственной русской и культурной сущности; оказалось бы вне России и вне Европы, против русского народа и против европейской культуры; оказалось бы не русским и не культурным, то есть ничем. В толстовском нигилизме вся постпетровская культурная Россия, по выражению Достоевского, „стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной“. Думая, что борется с Церковью, то есть с историей, с народом, за свое спасение, – на самом деле борется она за свою погибель: страшная борьба, похожая на борьбу самоубийцы с тем, кто мешает ему наложить на себя руки».

Однако, безусловно солидаризуясь с Синодом в частном эпизоде с «Определением…», Мережковский очень четко формулирует два «проклятых вопроса», от ответа на которые, по его мнению, зависит дальнейшая история «взаимодействия» Церкви и интеллигенции – «о возможном соединении двух противоположных полюсов христианской святости – святости Духа и святости Плоти» и «об отношении Церкви к Государству». Толстой решил эти вопросы отрицательно – уничижив Плоть и отвергнув Церковь вместе с Государством. Поэтому «нельзя было Церкви не засвидетельствовать об отпадении Л. Толстого как мыслителя от христианства». Однако «Определение…» Синода, по мысли Мережковского, «имеет огромное и едва ли даже сейчас вполне оценимое значение» еще и потому, что «это, в сущности, первое, уже не созерцательное, а действенное, и сколь глубокое, историческое соприкосновение Русской Церкви с Русской Литературой перед лицом всего народа, всего мира. И хотя соприкосновение это пока лишь обоюдно отрицательное, но уже и теперь кажется предвидима возможность иных, гораздо более глубоких и действенных, обоюдно утверждающих соприкосновений».

В сущности, выступления Мережковского о Толстом явились своеобразным «заявлением о намереньях» – в них легко угадывается программа Религиозно-философских собраний. Однако Собрания еще принадлежали будущему (хотя и недалекому). Пока же вся эта история стала хорошим поводом для либерально-демократической критики раз навсегда рассчитаться с декадентами, «заигрывавшими с Церковью». Самое талантливое выступление в этом «обобщающем» духе принадлежит перу А. Яблоновского – фельетон:

«Сон гна Мережковского

В литературной пещере, куда никогда не проникал ни один луч солнца, где по стенам поросла зеленая плесень, а гнилой воздух давит грудь, мешая дышать, уже давно спасается пустынножитель Мережковский.

Много лет назад, искушаемый бесом славолюбия, он забежал сюда, не помня себя, и с тех пор принял образ отшельника.

Он наг, но стыда не знает; на ногах его болтаются тяжелые вериги декадентства, и питается он только акридами собственной поэзии и диким медом собственной же философии.

Однажды к пещере Мережковского пришли три странника-декадента, чтобы поклониться великому учителю и поучиться декадентскому уму-разуму. Они уселись рядком против входа, положили на землю свои посохи и в один голос сказали:

– Радуйся, величайший из людей!

Из глубины пещеры, не стыдясь наготы своей, показался отшельник и сказал:

– Мир вам, братие. Зело ли добре протекает житие ваше на земли?

Странники-декаденты переглянулись между собой и в один голос спросили:

– Отчего, величайший, ты вдруг заговорил языком уездного диакона? Почему говоришь по-славянски, а не по-русски?

Величайший же улыбнулся, как улыбаются старики на вопросы наивных детей, и сказал:

– Точию, братие, славолюбия ради моего. Аз бо не есмь убо диакон, но есмь избранник, и не лепо мне глаголати, якоже прочие соотечественницы глаголют. Сего ради оставих язык русскый и прилепися к церковно-славянскому.

Странники-декаденты в восторге переглянулись меж собой и воскликнули в один голос:

– Величайший! Ты указываешь нам новые пути к славе. Скажи же, надолго ли ты «прилепился»?

– Дондеже не отлеплюся.

Декаденты еще раз переглянулись, и каждый с завистью подумал: «Дает же Господь столько изобретательности одному человеку! Отчего не я выдумал этот новый шаг к завоеванию славы?»

И, невольно подражая «величайшему», они тоже заговорили по-славянски.

– Равви, поведай убо нам, како набрел еси на сию великую мысль?

Величайший снова улыбнулся, как старик, слушающий лепет детей, и, усевшись так, чтобы ученики видели наготу его, благодушно сказал:

– Сею нощью, братие, видеста духовныя очи моя сицевый сон: предста ми диавол в образе змия-искусителя и рече: «Мережковский! Хощеши ли прославити имя свое?»

Аз же, отвещая, рек: «Еще бы!»

Тогда диавол обрати ко мне главу свою и рече гласом велиим: «Изрыгай же хулу на Толстого Льва и тем убо превознесешься».

Аз же, внимая словесем его, рек в сердце своем: «Чорта пухлого!» И, обратясь ко диаволу, отвечал: «Како поверю словесем твоим, егда и прежде соблазнял еси ми славою? Не ты ли загнал еси мя в пещеру сию? И что же? Двадесят лет подвизаюся зде, а прославился ли среди человеков? Ничесо же, окромя смеха людьска, не видех».

Диавол же рек: «Подыми главу твою, Мережковский, и уныние свое побори, маловерный! Истинно глаголю ти: изрыгни хулу на Толстого и превознесен будеши в людех!»

Аз же и на сей раз не дал веры словесем диавольским и рек: «Нашел дурака! Како верити мне, егда уже столько раз надувал еси мя. Не ты ли, соблазняя мя славою, увещевал: 'Мережковский! Не ходи на ногах, яко же и вси человецы ходят, но подвизайся на руках, имеяй ноги горе – и возложат на главу твою людие венец славы'. По малом же времени, егда способ сей возбуди в людех смех, не ты ли, утешая мя, глаголал: 'Не ходи на руках, Мережковский, но скачи днесь на единой ножке'. Егда же и сей спосеб ничего же, окромя сраму, не принесл, – ныне увещеваеши мя изрыгнуть хулу на Толстого. Како-же имать веру словесем твоим и како уберегуся, дабы и на сей раз не познати 'кузькину мать'?»

Диавол, посрамленный, отврати от мене главу свою. Аз же рек: «Аще ли не дашь ми знамения, не поверю тебе николиже».

«Зри же, маловерный!»

И се диавол на един миг прия образ Арсения Введенского и вопроси: «Днесь вериши ли?» «Днесь верю».

«Изыди же из пещеры твоея и гряди в философское общество и тамо скверными и срамными словесы поноси честное имя Толстого, да сотвориши славу себе и станеши одесную мене».

Аз же, видяй чудо дивное, восхищен бых душею и не мог воздержатися, дабы не вопросити: «Како надлежит поносити, дабы прославитися во един день?»

«Яко же ломовой извощик, – отвеща диавол и присовокупи: Будеши ли поносити, яко ломовой?»

Аз же рек: «Постараюсь».

«А наторел ли еси, – вопроси бес, – в писменах и к грамматийскому художеству вдавал ли еси себе? Знаеши ли писание?»

Услышав же сие, аз упадл духом и рек: «Ни бельмеса». Бес же рече: «Тем лучше», – и расточися. Отшельник кончил свое повествование а декаденты-странники, затаив дыхание, спросили:

– Как же ты решил, величайший, пойдешь ли? Отшельник же обвел их вдохновенным взором и воскликнул:

– А какого же черта не идти? – и, спохватившись, сию же минуту опять перешел на церковно-славянский язык:

– Заутра, братие, гряду в философское общество и тамо посрамлю еретиков и, яко звезда многосветная, весь мир облистаю, возложив на главу мою венец славы. Тако декаденты да утрут нос супротивникам».

* * *

Религиозно-философские собрания – кульминация «нового религиозного действия» Мережковского – начинались как обыкновенные домашние сходки тех, кого Мережковский считал (подчас весьма опрометчиво) «единомышленниками»: преимущественно это были участники «Мира искусства». Александр Бенуа, вспоминая об одном из первых подобных «вечеров», рассказывает, что никакой загодя оговоренной «программы» не было. Говорили о том, что волновало, о злобе дня; когда же речь зашла о взглядах Мережковского на специфику современной личной религиозности, он предложил вместе почитать Евангелие. Получив общее согласие, он тут же, не откладывая, стал читать. «Однако хоть читал он с проникновенным чувством и даже не без умиления, хоть читаемое производило впечатление неоспоримой подлинности, за которой мы и обратились к Священной книге, подобающего настроения не получилось, и потому показалось совершенно уместным и своевременным, когда „Зиночка“ самым обывательским тоном, нарочно подчеркивая эту обывательщину, воскликнула: „Лучше пойдемте пить чай“. Замечательно, что и Дмитрий Сергеевич сразу согласился и выбыл из настроения („навинченного“? надуманного?): лишь Философов остался и после того в убеждении, что следовало продолжать, что на этом пути мы все же обрели бы нечто истинное».

Гиппиус вообще достаточно скептически относилась к внезапному «клерикализму» мужа, сдержанно упоминая, что, большей частью, эти вечерние посиделки 1899 года превращались в одни «бесплодные споры», не имеющие какого-либо смысла, ибо большинство «мирискусников» были весьма далеки от религиозных вопросов. «Но Дмитрию Сергеевичу казалось, что почти все его понимают и ему сочувствуют», – добавляла она.

В «заграничной пустыне» Мережковский продолжает развивать идею Собраний, участники которых формировали бы «новое религиозное сознание» творческой интеллигенции. «Рад, что Вы стали ближе к тому, о чем мы говорили, – пишет он Перцову в феврале 1900 года. – А як этому тоже все ближе и ближе. Куда от этого уйти. И если есть уже содержание, то будет и форма. Отчего бы нам ее не поискать? И разве уже не дана некоторая вечная форма в Тайной Вечере, – в приобщении к Его истинной Плоти и Крови. Стоит есть хлеб и пить вино всем вместе (или даже двум) – вот уже форма, уже символ. Как долго об этом думаешь, как будто забудешь, и втайне надеешься, что это все вздор, все мечты, а как опять вдруг вспомнишь, – оказывается, что это истиннее, нужнее, неизбежнее, чем когда-либо, – даже страшно станет…»

Очевидно, что под «формой» здесь подразумеваются так называемые «агапы», «трапезы любви» у первохристиан, совершаемые вне богослужения и служащие элементом бытовой организации общин ранней Церкви: «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа» (Деян. 2. 42–47).

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?