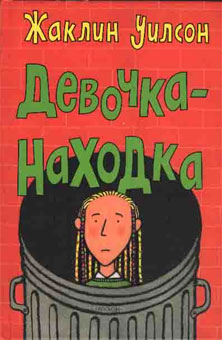

Текст книги "Девочка-находка"

Автор книги: Жаклин Уилсон

Жанр: Зарубежные детские книги, Детские книги

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)

5

Нас было трое, только трое. Они меня удочерили. Дженет и Дэниел Джонсон. Они дали мне свою фамилию – Джонсон. Они хотели дать мне новое имя – Даниэль, в честь приёмного отца. Но я не отзывалась на это имя, даже не поднимала глаз, как бы они ни старались. Они со смехом рассказывали мне об этом, когда я подросла, но я видела, что им до сих пор слегка обидно.

– Ты была совсем крошкой, и такой покладистой во всем, кроме имени, – говорила мамочка.

– Ты не хотела быть папиной дочкой, – добавлял Дэниел, сильно дёргая меня за косичку.

Совершенно верно. Не хотела. Ни его дочкой, ни её дочкой, если уж на то пошло.

Так ли это? Быть может, я их любила. Дженет мне до сих пор иногда не хватает.

Таня смотрит на меня.

– Идём ко мне в комнату, Эйприл, – предлагает она. – Я только что купила себе потрясные туфли. Сейчас покажу.

– Тебе дали денег на школьную форму, – напоминает Пэт, чересчур усердно размешивая соус. – Уж не думаешь ли ты, что тебе дадут надеть их в школу?

– Ну, раз у меня пока нет школы, что толку тратить деньги на всякую ерунду? – фыркает Таня. – Идём, Эйприл.

Она сажает Рикки на пол, суёт ему в рот соску и тащит меня наверх.

Таня спит в одной комнате с младенцами. Здесь сиреневые обои, кружева, телефон в виде овечки и ночник в виде крошки Бо Пип. Неужели я здесь когда-то спала? Неужели старая кроватка в углу была моей?

Таня перехватывает мой взгляд и вздёргивает бровь:

– И не говори! Отвратная комнатка. Ну ничего, вот будет у меня своя квартира, тогда увидишь. Я мечтаю о двухэтажной, переделанной из чердака. Полированное дерево, белые ковры, чёрная мебель – минималистский шик.

– То, что надо, – вежливо говорю я, будто квартира в самом деле существует.

– Ага, – вздыхает Таня. Её глаза встречаются с моими. – Мечтать не вредно!

Я сочувственно смеюсь.

– Может, мне ещё повезёт. Таких, как я, не удочеряют. Слишком поздно. Но ещё пара лет – и глядишь, я встречу богатого мужчину, который подарит мне стильное жильё. Я позову к себе сестрёнку или даже Мэнди из дома напротив. Мы с ней так играем. Воображаем то, чего нет. И не смейся.

– Я тоже воображаю.

– Так что твои новые мама и папа? Те, что тебя удочерили? Что-то подсказывает мне, что вы не стали жить долго и счастливо, – говорит Таня.

– Это точно. Мы уже давно не живём вместе, – говорю я, прислоняясь к кроватке.

Я опускаю прутья, чтобы присесть, и подавляю в себе безумное желание съёжиться и забраться в кроватку целиком. Разглаживаю покрывало с паровозиком Томасом.

– Новая мама не отправила тебя на свалку, а? – спрашивает Таня.

– Нет. Она была вполне ничего, – говорю я, загибая складку. Труба паровозика сминается.

– Была? – В Танином голосе звучат новые нотки. Она садится рядом со мной. – Она умерла?

– М-м-м…

– У неё был рак или что-то такое?

– Нет, она…

– Ясно, – тихо произносит Таня. – Моя мама покончила с собой.

Мы обе молчим. С Таней мне не нужно притворяться. Я могу быть откровенной. Но есть вещи, о которых не скажешь вслух.

– А твой папа? – наконец говорит Таня.

– Не напоминай!

– Ясно, – говорит Таня. – И с кем ты теперь живёшь? Ты же не приютская.

– Сейчас нет. А раньше… где я только не жила. Теперь у меня новая опекунша, Мэрион. Она нормальная. Но она мне не мама.

Я умолкаю и вновь разглаживаю покрывало. Паровозик Томас смят в лепёшку.

– Потому ты и пришла к Пэт? – спрашивает Таня.

– Я подумала… Знаю, это глупо, я ведь была совсем маленькой… Но я подумала – вдруг я её вспомню. Какая она, Таня? Она кажется… хорошей.

– Наверное, она действительно хорошая. Ворчливая, конечно, но такие ведь все мамы, правда? Пэт умеет обращаться с детьми. Не злится даже, когда они вопят как полоумные, и не кричит на меня. Но это, наверное, потому, что в конечном счёте ей все равно. Я трудный подросток, которого ей временно навязали. Она делает все, чтобы я чувствовала себя как дома, но, когда я уеду, Пэт не станет скучать.

Думаю, она и по мне не скучала. Я прожила здесь одиннадцать месяцев, но не стала ей родной. Я – лишь одна из множества детей, которых ей пришлось кормить, купать и растить.

– Куда тебя отправят дальше, Таня?

Она пожимает плечами:

– И не спрашивай. Это временный дом, пока мне не подыщут другой. – Она грызёт ноготь и искоса смотрит на меня. – Эта твоя Мэрион… она берет к себе подростков?

– Не думаю. Только меня. Мы были знакомы раньше. Но могу спросить…

– Нет, не надо, мне и здесь неплохо. Я не хочу терять Мэнди. Я говорила, что мы как сестры?

– Может, её маме взять над тобой опеку?

Таня ухмыляется:

– Её мама меня не выносит. Я плохо влияю на её драгоценную крошку.

– Про меня тоже говорили, что я плохо влияю на других.

– Про тебя?! Таня взрывается смехом. – Да ты ангелок с открытки.

Я ухмыляюсь в ответ:

– Я хорошая актриса. Кстати, где обещанные туфли?

– А, точно.

Таня демонстрирует мне пару потрясающих розовых туфель под крокодиловую кожу.

– Ого! Да уж, в таких только в школу, – говорю я, глядя, как Таня вышагивает на каблуках. – Можно примерить?

– Конечно.

Я надеваю туфли и делаю осторожный шажок. Ловлю своё отражение в зеркале и не могу сдержать смех.

– Это нечестно. На тебе они смотрятся отлично, а на мне глупо.

– Да нет, все нормально, только не выпячивай зад. Покачивай бёдрами.

– Нет у меня бёдер, – возражаю я, ковыляя по комнате.

– Попробуй эти, они не такие высокие, – говорит Таня, протягивая мне блестящую синюю пару. – Видишь, они с ремешком, тебе будет легче. Они классно смотрятся с джинсовой мини-юбкой. Примерь. Фирменная. – Она показывает мне ярлык.

– Тебе её Пэт купила?

– Шутишь? Да она понятия не имеет о половине этих вещей.

Я вспоминаю старших ребят из «Солнечного берега» и то, как они пополняли гардероб.

– Ты их украла?

– Нет, конечно, – говорит Таня, а сама подмигивает: – Ну, может быть, вещь-другая случайно завалилась в мою сумку. Что, не одобряешь?

Я усмехаюсь, пытаясь сохранить хладнокровие. Таня смеётся:

– Эйприл, ты тоже крадёшь вещи?

Я пожимаю плечами. Я не хотела красть. Даже маленькую шоколадку. Даже кусочек картошки с чужой тарелки. Но мне пришлось. Какая разница, ворует Таня или нет. Как говорит Пэт – не нам судить.

Представляю, что сказала бы Мэрион.

Мэрион…

Интересно, что делают учителя, когда ребёнок не появляется на занятиях? Звонят родителям? Да нет, вряд ли. Они даже не заметят, что меня нет. Вот Кэти и Ханна удивятся, сегодня ведь мой день рождения. Они могут позвонить Мэрион на большой перемене.

Мне пора идти.

Но я не ухожу. Я остаюсь с Таней и меряю половину её гардероба. На мне её вещи смотрятся дико. Я до сих пор выгляжу как маленькая девочка. Даже Танины короткие топы на мне болтаются. У меня нет груди, и они не хотят сидеть как положено.

– Может, тебе подкраситься? – предлагает Таня.

Я накладываю косметику и собираю волосы в высокий хвост. Несколько прядей обрамляют лицо. Я запихиваю в лифчик скомканные носки, надеваю убийственные розовые босоножки, упираюсь рукой в бедро и смотрю на себя в зеркало.

Я по-прежнему выгляжу как десятилетняя.

– Может, ты ещё не готова к клубным вечеринкам, – говорит Таня.

– Все равно Мэрион меня не отпустит, – говорю я, стирая макияж.

– Ты её слушаешься?

– Когда как. У неё странные понятия. Она не от мира сего. Когда я проколола уши, она просто взбесилась. Зато потом подарила мне на день рождения серёжки, – виновато признаюсь я.

– Ах да, я и забыла, что у тебя день рождения. – Таня копается в косметичке. – Где же этот блеск? Ага! – Она достаёт маленький тюбик. – Держи. Я им почти не пользовалась. С днём рождения!

– Это правда мне? Спасибо!

– Ну конечно, правда. Сейчас я тебя накрашу.

Щеки у меня блестят, я кручусь перед зеркалом в Таниной одежде… А затем я вздыхаю и натягиваю школьную форму.

– Мне пора.

– Брось, оставайся на обед. Пойдём.

Я сажусь за стол с Таней, Пэт и тремя малышами в детских стульчиках. Двое старших сами уплетают кашу, капая себе на колени, а Пэт кормит с ложечки Рикки. Когда-то она кормила и меня. Рот сам собой открывается, как у голодного птенца. Я представляю себе, как она вытирает мой испачканный подбородок, а затем берет на руки, чтобы сменить подгузник и уложить в постель.

«Кап-кап, ням-ням, пора бай-бай», – ворковала она надо мной. Я пускала пузыри, пытаясь повторить звуки. Именно ей я сказала первое слово, но вряд ли называла мамой.

Пэт учила меня сидеть, укладывала спать, подбрасывала в воздух. Смотрела, как я ползаю на этом ковре, и целовала мои ушибы. Она разрешала мне барабанить по кастрюлям, давала слизывать пенки с варенья, катала меня по саду в коляске и щекотала живот, пока я не заходилась от хохота. Она вела себя как моя мама, но стоило мне уехать – и она меня забыла.

Моя настоящая мама тоже меня забыла.

Мамочка меня бы помнила.

Я её никогда не забуду.

6

После обеда я прощаюсь с Пэт. Она кивает и улыбается, не отрываясь от малыша, испачкавшего волосы тестом. Она не прижимает меня к себе, не целует.

Таня обнимает меня.

– Не пропадай, ребёнок со свалки, – говорит она. – Дай мне номер своего мобильного.

– У меня нет мобильного, вздыхаю я. – Мэрион не разрешает. Она вбила себе в голову, что от них случается рак мозга. Я думала, она подарит мне сотовый на день рождения, но так и не дождалась.

– Ну, вот мой номер, – сочувственно говорит Таня, протягивая мне настоящую визитку, сделанную на компьютере.

Там её имя и рисунок девочки с оранжевыми волосами, а рядом надпись: «Позвони!» Слово написано с ошибками – «Пазвани», но я ни за что ей об этом не скажу.

Она достаёт записную книжку в розовой пушистой обложке и записывает номер Мэрион с пояснением: «Эйпрел, падруга».

Я счастлива, оттого что она считает меня подругой. Мы ещё раз обнимаемся, а затем я ухожу – сама не зная куда.

Впрочем, знаю. Я только не уверена, как туда добраться. Ловить такси мне что-то не хочется. Я иду по направлению к центру и вижу указатель железнодорожной станции. Покупаю билет до Лондона и забиваюсь в угол купе, глядя на тёмные сады за окном. Я думаю о мамочке.

Она меня удочерила. Я помню, как она в первый раз взяла меня на руки. Лаванда. От неё пахло лавандовым тальком, на ней была шелковистая сиреневая блузка.

Конечно же, я все выдумываю. Я не могу этого помнить – мне едва исполнился год. Знаю только то, что мне рассказывали. И все же я закрываю глаза и отчётливо слышу запах талька, чувствую шёлковую ткань блузки. Когда я думаю о ней, мне всегда представляется сиреневое расплывчатое пятно.

Каждый день рождения, каждое Рождество я дарила ей лавандовое мыло и лавандовый тальк. Она всплёскивала руками и восклицала: «Эйприл, дочка, какой неожиданный сюрприз!» – хотя подарок был совершенно предсказуемым. Она сама краем глаза следила, как он помогает мне его купить.

Я звала его папочкой, а её – мамочкой. Они пытались звать меня Даниэль, пробовали разные варианты – Дэнни, Элла, – но когда мне исполнилось полтора года и я начала разговаривать, то на вопрос, как меня зовут, отвечала: Эйприл.

Интересно, правда ли это? Так мне рассказывала мамочка. Возможно, она это выдумала. Многое я насочиняла сама и теперь уже не разберусь, где правда, а где вымысел. Сейчас мне кажется, что их вообще не было. И меня – меня тоже не было. Должно быть, потому я и цепляюсь за имя Эйприл. Оно помогает мне оставаться собой.

Мамочке и папочке пришлось смириться, переступить через себя. Им ещё много раз пришлось через себя переступать.

Мамочка не держала меня на руках. Я была маленькой, худенькой, но очень юркой девочкой, и она все время боялась меня уронить. Когда она меня кормила, то пристёгивала к стулу. Когда купала, то сажала в огромный надувной круг. На прогулках мамочка крепко затягивала ремень коляски. На ночь она укладывала меня в кровать с высокими стенками. Она никогда не обнимала меня, не кружила на руках, не укачивала. Иногда, когда я плакала, она брала меня на колени, но я чувствовала, что под шёлковой одеждой она натянута, как струна, и сползала с её колен.

Папочка любил меня тискать, только я не принимала его ласки. Он играл со мной в медведя: вставал на четвереньки и грозно-грозно рычал. Он и в жизни был похож на медведя. Он был весел и добродушен, но стоило его тронуть, он свирепел и становился на дыбы. Я чувствовала, что он способен убить меня одним ударом. У него были тёмные кудри, окладистая борода, волосатая спина и волосатые плечи. Его ноги густо поросли шерстью, из которой торчали белые ступни с пальцами, на которых курчавились волоски. Он гордился этим и разгуливал по пляжу в одних плавках.

Мамочка надевала купальник с юбкой и накидкой на плечи. У меня была очень нежная кожа, и она так густо мазала меня кремом от загара, что я лоснилась, как картофель фри. Она заставляла меня надевать длинные футболки и панамы, сползающие на нос.

Мне не давали мороженого, потому что мамочка считала, что в нем холодные микробы. Хот-доги и гамбургеры были под запретом, потому что в них тоже были микробы, только разогретые. Когда мы заходили в общественный туалет, она держала меня над унитазом на руках, спасая от вездесущих микробов.

Папочка считал иначе. Он покупал мне слоёное мороженое со взбитыми сливками и черешней. Водил в парк аттракционов и катал на колесе обозрения. У меня закружилась голова, и меня стошнило прямо на людей, ехавших в кабинке под нами. Рассказывая об этом, папочка хохотал как безумный. Он называл этот случай «шуткой-тошниловкой». Мамочку от этого передёргивало. Она не выносила грязи и всякий раз, когда мне было плохо, надевала розовые резиновые перчатки, убирала за мной, а затем завязывала грязные перчатки в отдельный пакет и выбрасывала с остальным мусором.

Не думала ли она, что совершила ошибку, решившись меня удочерить? Может быть, втайне она мечтала завязать меня в большой целлофановый мешок и засунуть в мусорный бак, из которого я появилась. А может, я к ней несправедлива. Она редко меня обнимала, но каждый вечер, чмокнув воздух у моей щеки, шептала в темноту: «Я очень люблю тебя, Эйприл. Ты изменила нашу жизнь. С тобой мы счастливы».

Их жизнь не казалась мне счастливой. Мамочка часто вздыхала. Её лицо становилось тоскливым, плечи опускались. Иногда она вздыхала так громко, что стыдливо прикрывала рот рукой, будто страдала от несварения желудка.

Папочка действительно страдал несварением желудка. Он все время икал и рыгал. Мамочка не обращала на эти звуки внимания и приучила меня к тому же. Папочку часто тошнило. Я думала, он болен, но позже, когда подросла, осознала, что это случалось только тогда, когда он задерживался после работы. Дома он почти не пил, но в баре сосал кружку за кружкой. Вот почему от него так странно пахло.

Я не могла понять, почему мамочка переживает. Мне нравилось, что папочки часто нет дома. Я хотела, чтобы она была только моей. Хотела, чтобы она помогала мне наряжать кукол, рисовать человечков, котят и бабочек, плести красные и зеленые бусы, которые я называла рубиновыми и изумрудными. Иногда она пересиливала себя и делала, как я прошу: наряжала Барби в парадное платье, рисовала мне кошку с котятами и нанизывала браслеты. Но порой мамочка просто сидела и вздыхала, а когда наконец раздавался стук в дверь, она так резко вскакивала, что Барби, карандаши и бусины рассыпались по полу.

Однажды папочка не вернулся ни вечером, ни к завтраку. Мамочка не ела, а только пила чай чашку за чашкой, все время помешивая, помешивая, помешивая… Папочка вернулся с работы в обычное время, а в руках у него был огромный букет роз. Он протянул его мамочке. Она опустила руки, отказываясь принять извинения. Он вынул цветок, зажал его в зубах, обнял мамочку и пустился с ней в танго, волоча её по ковру. Она сперва сопротивлялась, но затем беспомощно рассмеялась. Папочка ухмыльнулся, и роза выпала у него изо рта, теряя лепестки. Мамочка не побежала за пылесосом. Она стояла, обняв его и улыбаясь.

Я сердито смотрела на них.

– Только взгляни на Эйприл! – сказал папочка. – Кто это у нас ревнует?

Он хотел потанцевать со мной, но я отползла в угол комнаты и засосала палец. Я вовсе не ревновала. Мне не хотелось танцевать с папочкой. Я разозлилась, что ему так легко удалось завоевать её улыбку.

Думаю, мамочка его боготворила. Потому-то она и мирилась с его выкрутасами. Когда их вызвали в приют на собеседование, она, должно быть, все больше молчала. Они хотели произвести впечатление идеальной пары. Быть может, в её глазах папочка действительно был идеальным. Вот только детей он дать ей не мог. Из-за этого она и согласилась меня удочерить. Единственная возможность дать ему то, о чем он мечтал. Лапочку-дочку. Крошку Даниэль. Но я не стала играть по её правилам, и у неё ничего не вышло.

Папочка вновь не пришёл ночевать. И ещё раз. И ещё. Он вернулся с букетом цветов. Он вернулся пьяным. Он вернулся в ярости, накричал на мамочку, накинулся на меня, как будто мы были в чем-то виноваты.

А затем он ушёл и не вернулся. Мамочка ждала весь день. И всю ночь. Она позвонила ему на работу. Не знаю, что он ей сказал.

Я нашла её в прихожей, на ковре, у телефона. Её ноги торчали в разные стороны, как у Барби. По её щекам текли слезы. Она не пыталась их смахнуть. Она не высмаркивала нос, из которого текло на губы. Я прижалась к ней, дрожа от страха:

– Мамочка!

Я надеялась, она меня обнимет. Она не шевельнулась, и я обвила её шею руками. Она не заметила.

– Мамочка, скажи что-нибудь!

Она не ответила, хотя я кричала ей в ухо. Я испугалась, что она умерла, но заметила, что она моргает слипшимися от слез ресницами.

– Мамочка, все хорошо. Я с тобой, – сказала я.

Но все было очень плохо.

Ей не было дела до того, где я и что со мной. Да нет, что я говорю – ей было дело. Следующие несколько недель она старалась заботиться обо мне. Она перестала мыться и надевала мешковатые штаны и куртку прямо на ночную рубашку, когда везла меня в детский сад, но не забывала мыть меня и каждый день давала мне чистую блузку. Что-то она помнила, что-то – нет. Она стирала мою форму, но забывала про носки и нижнее бельё. Однажды мне пришлось отправиться в детский сад в её собственных белых трусах, сколотых на талии булавкой. Я битый час возилась с этой булавкой в тёмном туалете и слегка обмочилась, но никто не заметил. Дома я постирала влажные трусы с мылом. После этого я выстирала все своё бельё и развесила его по краю ванной и раковины. Я не догадалась как следует смыть мыло, бельё стало жёстким и колючим; я чесалась.

Мамочка не могла заставить себя готовить. Сама она почти ничего не ела, только пила бесконечные чашки чая, сначала с молоком, а потом, когда молоко закончилось, чёрного. Я ела кукурузные хлопья прямо из пакета. Я полюбила обеды в детском саду, потому что дома мы ели только консервированную фасоль. Сначала была горячая фасоль с тостами, затем у нас закончился хлеб, и пришлось есть фасоль без всего. Когда мамочка садилась и смотрела в пустоту, я ела холодную фасоль.

Однажды я не сумела докричаться до неё, чтобы она открыла банку. Я попыталась сама, но не смогла и порезалась. Царапина была крошечной, но я перепугалась и завопила. Мамочка разрыдалась и стала передо мной извиняться. Она сказала, что она плохая мать и ужасная жена, так что ничего удивительного, что папочка от нас ушёл. Ему будет лучше без неё, да и мне тоже.

Так она повторяла, громче и громче, и её лицо побагровело от натуги. Я была так напугана, что кивала ей в такт, думая, что она хочет, чтобы я согласилась с ней.

7

Не хочу вспоминать дальше. Я только расплачусь. Я, Эйприл-плакса, превращусь в Эйприл-прорвавшийся-водопровод.

Что я делаю в этом старом пыльном купе? Мне положено праздновать. Сегодня день моего рождения. Не хочу думать о днях смерти. Странно, не правда ли – каждый год мы переживаем день своей смерти и не знаем, какого числа он настанет. Если, конечно, мы сами его не выберем.

Как выбрала она. Мамочка. Они думают, я ничего не помню, потому что я отказываюсь об этом говорить. Социальным работникам. Психологам. Даже Мэрион. Они считают, в пять лет ничего не понимаешь. Зря. Я помню тот день во всех подробностях. Я подслушала, как социальный работник говорил: мол, я вычеркнула его из памяти. Интересно, как это возможно? Взять ластик и тереть, тереть, тереть память, пока в ней не останется ни следа воспоминаний о самоубийстве, пока она не станет пустой и чистой, как новенькая?

Это было страшно. Мамочка заперлась в ванной и перерезала себе вены. Она не хотела, чтобы я её нашла. Вечером она позвонила соседке и попросила, чтобы та отвела меня в детский сад: мол, ей самой нездоровится. Она хотела как лучше, но я все испортила.

Я проснулась, оттого что мне захотелось в туалет. Ванная оказалась заперта. Я покрутила ручку. Постучала. Позвала:

– Мамочка, ты там? Мамочка!

Её не было в постели. Не было на кухне. Она могла быть только в ванной. Я ничего не заподозрила. Когда мамочка смотрела в пустоту, она не отзывалась. Возможно, она уснула в ванной. По ночам она почти не спала и днём постоянно проваливалась в сон. Я постучала ещё. И ещё. Я испугалась, что не дотерплю, и поковыляла вниз. Отодвинула защёлку задней двери и вышла в сад. Там стоял деревянный уличный туалет. Я не любила его, потому что в нем жили пауки. Они бегали вокруг моих босых ступнёй, и я едва сдержалась, чтобы не выскочить наружу раньше времени. Я вернулась в сад, не зная, что делать дальше. Задрала голову и увидела, что окно ванной комнаты приоткрыто.

– Мамочка! – позвала я. – Ну, мамочка!

Она не откликнулась. Из окна напротив выглянула миссис Стивенсон. Они с мамочкой ругались из-за того, что сын миссис Стивенсон слушал громкую музыку. Я почла за лучшее улизнуть прочь, как маленький паучок, пока она не принялась меня отчитывать:

– Эйприл! Эйприл, не убегай! Я с тобой разговариваю!

Я подбежала к задней двери, но не смогла её открыть.

– Эйприл!

Я неохотно обернулась. Миссис Стивенсон наполовину высунулась из окна. Ночная рубашка задралась, я видела её розовые ноги.

– Что ты делаешь во дворе в такой час? Где твоя мама?

– Она в ванной, – сказала я и разрыдалась.

Всхлипывая, я бормотала, что дверь заперта. Через мгновение к жене присоединился мистер Стивенсон. Его волосы были взлохмачены, вместо пижамы надета куртка. Мистер Стивенсон был строгим мужчиной, и я испугалась, что он на меня накричит. К моему удивлению, вместо этого они с женой вышли во двор. Мистер Стивенсон принёс садовую лестницу, перелез через забор и подставил её к окну нашей ванной.

Я просила его не лезть туда, потому что представляла, как смутится мамочка, увидев в нашей ванной мистера Стивенсона, но он сказал, что она могла потерять сознание.

А когда мистер Стивенсон вскарабкался по лестнице и заглянул в окно, он сам чуть не лишился чувств.

Он пошатнулся, затем слез вниз, с трудом нащупывая перекладины. Спустившись, он несколько раз глубоко вздохнул, зажав рот рукой. У него на лбу выступили капли пота.

– Джо! Что случилось? – крикнула через забор миссис Стивенсон.

– Что с мамочкой? Что с ней такое? – прошептала я.

Он вздрогнул, будто забыл, что я стою рядом. Казалось, он пережил серьёзное потрясение.

– Где твой папа, Эйприл?

– Не знаю. Я хочу к мамочке!

– Ей… ей слегка нездоровится, – сказал он. – Идём к нам в дом, а я вызову для неё врача.

Мистер Стивенсон взял меня за руку. Его ладонь была влажной, мне не хотелось за неё держаться. Мамочка бы это не одобрила. Но что мне оставалось делать? Я пошла за ним, как он велел.

Он поднял меня на руках и передал через забор миссис Стивенсон. Я засмущалась – на мне была только ночная рубашка, и я боялась, что она задерётся. Миссис Стивенсон отвела меня в дом. Там пахло вчерашним ужином. Стены были оранжевыми, а кухонные шкафы жёлтыми. Я заморгала от удивления: их дом был зеркальным отражением нашего, таким же – и совершенно иным. Я попала в сон. Все было таким странным, что я поверила, будто сплю. Мне хотелось, чтобы мамочка пришла и разбудила меня.

Но уснула не я, а она. Так сказали взрослые.

Миссис Стивенсон держала меня внутри, а снаружи подъехали «скорая помощь» и полиция. Они так шумели, что могли поднять мёртвого. Но мамочка не очнулась.

Миссис Стивенсон с тревогой смотрела на меня. Она не говорила, что случилось. Она решила отвлечь меня стаканом молока. Я уже давно разлюбила молоко, но не стала ей этого говорить, чтобы не показаться невежливой.

– Пей, деточка, – сказала она, и я начала пить, хотя меня подташнивало от одного только запаха и кислого привкуса.

Я пила и пила, пока не почувствовала, что молоко сейчас пойдёт у меня из ушей.

– Вот умница, на-ка ещё, – сказала миссис Стивенсон, вновь наполняя стакан.

Я все ещё пила, когда вошла женщина в форме. Она присела рядом со мной на корточки.

– Здравствуй, Эйприл, – сказала она.

Её тон был странным. Она не смотрела мне в глаза. Мой желудок сжался, молоко превратилось в масло.

– Я хочу к мамочке, – прошептала я.

Женщина часто-часто заморгала. Она погладила мою руку.

– Мамочка спит, – проговорила она.

Я привыкла к тому, что мамочка все время спит.

– Вы потрясите её, и она проснётся.

– Боюсь, мамочка сейчас не проснётся, – сказала женщина. – Она будет спать долго-долго.

– Но она в ванной! Она легла спать прямо там?

Её вынули из ванной, уложили в мешок и увезли. Когда я вернулась в дом, от неё не осталось и следа. Женщина в форме помогла мне собрать чемодан и сказала, что отвезёт меня к доброй тёте, которая за мной присмотрит. Должно быть, она имела в виду кого-то вроде тёти Пэт.

Но кто-то догадался позвонить папочке на работу, и он примчался домой.

– Где моя маленькая Эйприл?

Он ворвался в комнату, подхватил меня на руки и прижал к себе – крепко-крепко. Слишком крепко.

Все выпитое молоко оказалось у него на костюме.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.