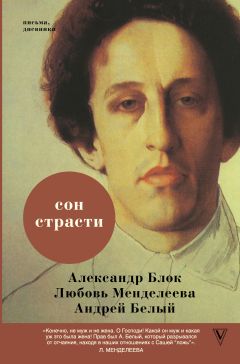

Текст книги "Сон страсти"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)

Жить рядом с Блоком и не понять пафоса революции, не умалиться перед ней со своими индивидуалистическими претензиями – для этого надо было бы быть вовсе закоренелой в косности и вовсе ограничить свои умственные горизонты. К счастью, я все же обладала достаточной свободой мысли и достаточной свободой от обывательского эгоизма. Приехав из Пскова очень «провинциально» настроенной и с очень провинциальными «ужасами» перед всяческой неурядицей, вплоть до неурядиц кухонных, я быстро встряхнулась и нашла в себе мужество вторить тому мощному гимну революции, какой была вся настроенность Блока. <…>

Я отдала революции все, что имела, так как должна была добывать средства на то, чтобы Блок мог не голодать, исполняя свою волю и свой долг – служа Октябрьской революции не только работой, но и своим присутствием, своим «приятием».

Совершенно так же отчетливо, как и он, я подтвердила: «Да, дезертировать в сытую жизнь, в спокойное существование мы не будем». Я знала, какую тяжесть беру на себя, но я не знала, что тяжесть, падающая на Блока, будет ему не по силам, – он был совсем молодым, крепким и даже полным юношеского задора.

<Последняя нежность>29 <сентября 1921>. Когда Саша вернулся из Москвы, я встречала его на вокзале с лошадью Белицкого. Увидела его в окне вагона улыбающегося. Ноги болели, но не очень; мы шли под руку, он не давал мне нести чемодан, пока не взял носильщик. День был хороший, мы ехали и разговаривали.

Была наша пронзительная нежность, радость видеть опять, за натянутостью после этой несчастной зимы. Настроение после первых часов опять стало мрачное и подавленное, и когда в один из дней до 17-го <мая> я уговорила его пойти со мной погулять по нашим любимым местам (по Пряжке к Мойке, к Неве, к переезду, назад – мимо Франко-русского завода), был солнечный день, росла молодая трава. Нева синяя, – всё, что мы любили, – он не улыбнулся ни разу – ни мне, ни всему; этого не могло быть прежде.

17-го <мая>, вторник, когда я пришла откуда-то, он лежал на кушетке в комнате Александры Андреевны <Кублицкой-Пиоттух>, позвал меня и сказал, что у него, вероятно, жар; смерили – оказалось 37,6; уложила его в постель; вечером был доктор. Ломило все тело, особенно руки и ноги – что у него было всю зиму. Ночью плохой сон, испарина, нет чувства отдыха утром, тяжелые сны, кошмары (это его особенно мучило). Вообще состояние «психики» мне показалось сразу ненормальным; я указывала на это доктору Пекелису; он соглашался, хотя уловить явных нарушений было нельзя. Когда мы говорили с ним об этом, мы так формулировали в конце концов: всегдашнее Сашино «нормальное» состояние – уже представляет громадное отклонение для простого человека, и в том – было бы уже «болезнь». Его смены настроения – от детского, беззаботного веселья к мрачному, удрученному пессимизму, несопротивление, никогда, ничему плохому. Вспышки раздражения… <…>

Трепетная нежность наших отношений никак не укладывалась в обыденные, человеческие: брат – сестра, отец – дочь… Нет! Больнее, нежнее, невозможней… И у нас сразу же, с первого года нашей общей жизни, началась какая-то игра, мы для наших чувств нашли «маски», окружили себя выдуманными, но совсем живыми для нас, существами, наш язык стал совсем условный. Как, что – «конкретно» сказать совсем невозможно, это совершенно невоспринимаемо для третьего человека; как отдаленное отражение этого мира в стихах – и все твари лесные, и все детское, и крабы, и осел в «Соловьином саду». И потому, что бы ни случалось с нами, как бы ни терзала жизнь, – у нас всегда был выход в этот мир, где мы были незыблемо неразлучны, верны и чисты. В нем нам всегда было легко и надежно, если мы даже и плакали порой о земных наших бедах.

Когда Саша заболел, он не смог больше уходить туда. Еще в середине мая он нарисовал карикатуру на себя – оттуда; это было последнее. Болезнь отняла у него и этот отдых. Только за неделю до смерти, очнувшись от забытья, он спросил вдруг на нашем языке, отчего я вся в слезах, – последняя нежность.

Письма к А.А. Блоку

11 ноября 1902 (дата почтового штемпеля)

Долго мы еще не увидимся? Боже мой, как это тяжело, грустно! Я не в состоянии что-нибудь делать, все думаю, думаю без конца о тебе, все перечитываю твое письмо, твои стихи, я вся окружена ими, они мне поют про твою любовь, про тебя, и мне так хорошо, я так счастлива, так верю в тебя… Только бы не эта неизвестность! Ради Бога, пиши мне про себя, про свою любовь, не давай мне и возможности сомнений, опасения!

12 ноября 1902 (дата почтового штемпеля)

Мой бесконечно дорогой, милый, единственный! Нет у меня слов, чтобы сказать тебе все, чем полна душа, нет выражений для моей любви, я не умею сказать, как мне хочется скорей, скорей быть опять с тобой… Прости мне, что я мало пишу тебе и ничего не умею высказать! Но ведь ты, я знаю, ты должен меня понять, должен почувствовать, что я живу и жила лишь для того, чтобы давать тебе счастье и что в этом мое единственное блаженство, назначенье моей жизни…

18 ноября 1902 (дата почтового штемпеля)

Мой дорогой, пиши мне и домой, и на курсы, только как можно чаще, больше!

Я теперь и живу только ожиданием твоих писем, перечитываю их без конца, хочу через них понять и прочувствовать все, что у тебя на душе. И в то же время я в последнем письме все надеюсь прочитать, что тебе лучше, что мы скоро увидимся. Господи, да когда же это будет? А знаешь, я на тебя вчера чуть не обиделась. Утром я каждую минуту ходила смотреть, нет ли письма от тебя; наконец, твой конверт, твой почерк… и вдруг письмо маме! Сначала я, я не знаю чего-то, невыносимо испугалась; но мама ничего не говорит, значит – бояться нечего, и мне стало обидно и больно, до самого твоего письма, вечером. Оттого я и не написала тебе вчера, мне не хотелось упрекать тебя, не зная, в чем дело, а писать другое я не смогла бы. Я пишу все эти глупости, чтобы ты понял, в каком я теперь приподнятом, напряженном состоянии; я готова малейшее молчание, малейшее холодное слово истолковывать в самую невероятную, дурную сторону… И какое счастье, какая радость – твои слова любви, когда я перечитываю их, я спокойна и счастлива, и так благодарна тебе за них, и так люблю тебя, люблю, люблю без конца!

5 декабря 1902 (дата почтового штемпеля)

Настроение у меня теперь всегда одинаковое, когда я одна без тебя: полная нечувствительность ко всему, что не касается тебя, не напоминает о тебе; читать я могу теперь только то, что говорит мне о тебе, что интересует тебя, потому я и люблю теперь и «Мир искусства», и «Новый путь», и всех «их», люблю, за то, что ты любишь их и они любят тебя. Страшно это! Ведь после 7-го ноября, когда я увидала, поняла, почувствовала твою любовь, все для меня изменилось до самой глубины; весь мир умер для меня и я умерла для мира; я всем существом почувствовала, что я могу, я должна и хочу жить только для тебя, что вне моей любви к тебе нет ничего, что в ней мое единственное возможное счастье и цель моего существования. Я повторяю, кажется, что писала прежде, но мне хочется говорить об этом, я так ясно сознаю, ощущаю это сегодня. Как бы ты ни любил меня, моя любовь к тебе всегда одна, потому что она вся глубина души моей, то, что в ней постоянно и вечно и не может изменяться. Раньше я не знала, не понимала, что у меня в этой глубине души, я все старалась найти себя (это ты мне сказал, и это правда), теперь я нашла себя.

6 декабря 1902 (дата почтового штемпеля)

Мой дорогой, любимый, единственный, я не могу оставаться одна со всеми этими сомнениями, помоги мне, объясни мне все, скажи, что делать!.. Если бы я могла холодно, спокойно рассуждать, поступать теоретично, я бы знала, что делать, на что решиться: я вижу, что мы с каждым днем все больше и больше губим нашу прежнюю, чистую, бесконечно прекрасную любовь. Я вижу это и знаю, что надо остановиться, чтобы сохранить ее навек, потому что лучше этой любви ничего нет на свете; победил бы свет, Христос, Соловьев… Но: нет у меня силы, нет воли, все эти рассуждения тают перед моей любовью, я знаю только, что люблю тебя, что ты для меня весь мир, что вся душа моя – одна любовь к тебе. Я могу только любить, я ничего не понимаю, я ничего не хочу, я люблю тебя… Понимать, рассуждать, хотеть – должен ты. Пойми же все всей силой твоего ума, взгляни в будущее всей силой твоего провидения (ты ведь знал, что придут и эти сомнения), реши беспристрастно, объективно, что должно победить: свет или тьма, христианство или язычество; трагедия или комедия. Ты сам указал мне, что мы стоим на этой границе между безднами, но я не знаю, какая бездна тянет тебя. Прежде я не сомневалась бы в этом, а теперь… нет, и теперь, несмотря ни на что, я верю в тебя и потому прошу твоей поддержки, отдаю любовь мою в твои руки без всякого страха и сомнения.

13 декабря 1902 (дата почтового штемпеля)

Мой дорогой, моя радость, что-то ты теперь делаешь, думаешь? Очень тебе плохо? А я сижу в нашей комнате, перечитываю твои стихи, но больше все вспоминаю, вспоминаю… Знаешь, пожалуй, и, лучше, что нам нельзя видеться, потому что тебе необходимо сидеть дома: приезжают к нам Менделеевы из Москвы, завтра или в понедельник; мне, конечно, придется почти все время быть с ними; и если бы только это мешало нам встречаться, мне было бы слишком досадно, я не выдержала бы, пожалуй, наделала бы глупостей и выдала себя. А я этого страшно боюсь теперь, мама что-то меня все рассматривает, а вчера даже говорила, что у меня какое-то усталое лицо; ну, да я решила теперь хорошенько взять себя в руки и притворяться вовсю – буду весела, буду ходить с Менделеевыми по театрам, они еще, пожалуй, кстати теперь приехали, помогут мне! А отдыхать, думать о тебе, ждать тебя, вспоминать буду приходить сюда, в нашу комнату, когда удастся вырваться на минуту. Только ты не бойся за меня, поверь, уж я сумею разубедить и успокоить маму, я поняла, что нужно для этого, из ее же «того самого» разговора…

17 декабря 1902 (дата почтового штемпеля)

Весь день ждала я этого часа, когда останусь одна вечером, в тишине. Думала, что смогу сказать тебе мои бесконечные думы о тебе, мою любовь… Но я так устала за день от всех людей, мне так нужно все время напрягать внимание и волю, пока я с ними (а сегодня у меня не было ни минуты покоя), что даже писать тебе мне трудно – прости, опять глупое, вялое письмо! Утром была я на курсах, не успела хорошенько вчитаться в твои письма (если бы я умела говорить о стихах, я сказала бы самые восторженные слова об этих, но я могу сказать только, что люблю их так же, как и все, что ты пишешь), пришла Шура, пришлось долго говорить с ней, ничего не рассказывая, а это трудно – не потому, что мне хочется рассказать, теперь этого со мной никогда не бывает, трудно отклонять вопросы или неопределенно отвечать на них, когда она знает так много. Сегодня же вернулась Лида, и с ней пришлось «проболтать» весь вечер, а завтра весь день тоже должна быть с ней, вечером идем опять в театр. Хорошо еще было бы, если бы хоть кончилось все скоро, но ведь, представь себе, мой дорогой, на Рождество приезжает тетя (мамина сестра), я обыкновенно все время проводила с ней, часто ходили в театр, – как мы будем видеться? Такая досада на всех и тоска без тебя!

25 декабря 1902 (дата почтового штемпеля)

Милый, бедный, опять ты болен!.. Это становится уж совсем несправедливо и жестоко со стороны судьбы… Ведь это не хорошая судьба насылает на тебя болезнь, а «ветер, который задувает свечи», с ним надо воевать и делать ему все назло. Спрятаться бы от него куда-нибудь, как мы спрятались в нашу комнату! Без тебя мне не хочется больше ходить туда, буду вспоминать, как я ждала тебя, а это было совсем не весело: я больше часу просидела в кресле, все слушала, ждала твоих шагов, боялась пошевелиться, чтобы не пропустить их…

29 декабря 1902 (дата почтового штемпеля)

Мой дорогой, я рада, что мама знает все, я давно этого хотела в глубине души, потому что хотела, чтобы она знала, что тебе хорошо теперь, что ты счастлив и что если я и сделала тебе что-нибудь злое в прошлом году, то теперь и ты, и мама можете мне все простить за мою любовь. Кроме того, я твою маму люблю теперь больше всех на свете, после тебя, и мне хотелось всегда, чтобы и она хоть немного знала меня и любила… Мама ничего не знает, и теперь ей и подозревать нечего. Помни, что, кроме моей любви и тебя, у меня ничего нет на свете, я верю только тебе, делай что хочешь, говори все кому хочешь, а маму твою я люблю и верю ей.

«Новый путь» для меня был очень интересен; именно то, что ты пишешь, и еще один рассказ «Вымысел», забыла фамилию автора, а журнал у мамы. Там молодая девушка, кот<орая> кажется «ему» древней, тысячелетней и неживой, с мертвыми глазами. Ты меня тоже называл древней, а мертвой я тебе не кажусь? Стихи мне понравились Зиночкины, «Снег», и Сологуба. Когда же они напечатают твои?

31 марта 1903 (помета Блока)

Конечно, я приду во вторник. Я очень хотела бы написать тебе, чтобы ты не боялся и не беспокоился обо мне. «Траха» не будет и не может быть. Совсем не в нем дело. Но в чем – мне совершенно невозможно объяснить тебе. Я все-таки, может быть, даже попробую написать тебе вечером, когда не нужно будет торопиться, но уверена почти, что такие вещи не высказываются. Только ты не думай, что мне нужно решать что-то, мне нужно бы только объяснить тебе мои идиотские поступки и настроения, а для этого, правда, пришлось бы быть к себе очень «безжалостной». Мне кажется, в этом случае нам лучше бы было говорить.

7 апреля 1903

Милый, дорогой, не знаю, как и начать рассказывать. Папа, папа согласен на свадьбу летом! Он откладывал только, чтобы убедиться, прочно ли «все это», «не поссоримся ли мы». И хоть он еще не успел в этом убедиться, но раз мы свадьбы хотим так определенно, он позволяет! Началось это очень плохо: мы с мамой стали ссориться из-за этого же, конечно. Вдруг входит папа. Мама (очень зло, по правде сказать) предлагает мне сказать все сначала папе а потом уже строить планы. Я и рассказала. А папа, совсем по-прежнему, спокойно и просто все выслушал, спросил, на что ты думаешь жить, я сказала, и папа нашел, что этого вполне довольно, п<отому> ч<то> он может мне давать в год 600 р<ублей>. Теперь он хочет только поговорить с твоей мамой о подробностях, узнать, что она думает. Я прямо и поверить не могу еще, до чего это неожиданно! Мы-то думали ведь, что папу будет труднее всех уговорить, а он смотрит так просто и видит меньше всех препятствий. У него все вышло так хорошо, что и мама сдалась, хотя и пробовала сначала возражать, приводить свои доводы. Жаль ужасно, что мы с ней опять поссорились. После разговора с папой я пошла просить у нее прощения за первую ссору, а вышло еще хуже. Но я непременно помирюсь с ней завтра. Теперь все зависит от нас, т. е. от тебя. Бедный, мне тебя жаль – столько придется обдумывать, устраивать, хлопотать, ужасно много надо будет энергии и воли. Я-то помочь ведь почти не могу, знаешь ведь, какая у меня энергия. Хорошо хоть, что не очень долго все будет продолжаться, потом «мы отдохнем, мы отдохнем». А все-таки бедный ты! Не привык ты к таким скучным, практическим делам. А тут еще экзамены твои! Ты думай все время обо мне, а у меня нет минуты, кот<орая> ни была бы твоя. – Мы сейчас, утром, помирились с мамой.

<На другой день, 8 апреля, мать Блока побывала у Менделеевых и привезла ему записку от невесты:

«Дорогой мой, как хорошо все выходит! Они все сговорились и все согласны. Поговорить бы и нам скорей! Ну, до пятницы, приду к вам. Ты не будь в плохом настроении, как говорит мама! Ведь теперь же все так дивно хорошо выходит! Ну, до свиданья, мама ждет. Т в о я.>

21 апреля 1903 (дата почтового штемпеля)

Ты изгоняешь бесов, вот что! Я сегодня тиха и кротка так, что даже жаль, что ты не увидишь. Но я твердо решила изо всей силы держаться за такие настроения, вот увидишь в четверг, какая я могу быть смирная, смирная… Я рада, что мне удалось так скоро тебя послушаться и понять. Теперь не нужно будет рассаживаться по разным углам, все будет хорошо так, само по себе. Я не раскаиваюсь и не прошу прощенья за то, что было, – ты не можешь на меня сердиться. Ведь в этом безумии вся моя душа, она тобой, тобой, тобой распалена, и только ты же своим приказаньем можешь укротить ее, п<отому> ч<то> я вся в твоей власти, приказывай, делай со мной что хочешь… Вот у меня теперь опять такое время, что я усиленно чувствую себя твоей Дианкой; так хочется быть около тебя, быть кроткой, кроткой и послушной, окружить тебя самой нежной любовью, тихой, незаметной, чтобы ты был невозмутимо счастлив всю жизнь, чтобы любить тебя и «баловать» больше, чем мама…

Письмо без даты (вызвано бытовыми неурядицами у молодоженов)

Лучше бы я не обещала тебе писать, ты ждешь, а написать что-нибудь сегодня невыносимо трудно, почти невозможно. Ну что я тебе скажу? У меня еще не настолько смягчилось, раскаялось сердце, чтобы слова находились сами. Я не могу еще так раскаяться, пожалеть тебя за все несправедливости, кот<орые> я тебе говорю, за всю мою жестокость, чтобы защемило сердце, чтобы я заплакала. Когда я ужаснусь того, что я сделала, я найду слова, я сумею все загладить, может быть, заставить забыть. Трудно забыть и простить такую эгоистичную, бессмысленную жестокость, как моя, но я знаю, что ты любишь и простишь, даже забудешь. Ведь это отвратительно так – рассчитывать на силу твоей любви, после всего. Ну, прости меня, не беспокойся; ты только прости от всего сердца, всей любовью, и ты не будешь ничего бояться, ты увидишь, что ведь не всегда же я такая, что это прошло. Не буду оправдываться, не имею права, ты сам прости! Ты ведь сам знаешь, что я твоя всегда, что что бы я ни делала, мне не уйти от тебя, и хоть я не достойна тебя, твоей любви (если бы ты знал, как я это теперь чувствую), все-таки я навек твоя, твоя. Напиши мне, ради Бога, не скрывая ничего, все, что ты думаешь, хоть и не стою этого.

3 июня 1903 (в Бад-Наугейм; Блок сопровождал мать в поездке на курорт)

Сегодня я провожу последний вечер на этой квартире, завтра уезжаю. Я уверена, что ты не можешь себе представить, до чего мучителен каждый час расставания с прежней девической жизнью. Точно я хороню себя, точно никогда уже мне не видать весны, не видать ничего, что до сих пор было счастье и радость. И до отчаянья жаль и последней весны моей, и комнатку мою, и родных, и косу мою, мою бедную косу девичью. Ты пойми, что я люблю тебя по-прежнему, по-прежнему вся душа стремится к тебе, только к тебе. Да если бы это не было так, разве можно было бы выдержать это разрывание сердца, будь хоть чуть-чуть меньше моя любовь, и я все бы бросила, от всего бы отказалась, только бы не отрываться, не отрываться так мучительно от прежней жизни, только бы еще раз видеть весну. Это чувство до странности связано с прошедшей, кончившейся весной, моей «последней» весной, мысль о «последней весне» прямо преследует и доводит до слез; и жалко, что провела ее в городе, что пропустила ее – последнюю-то. Успокой, утешь меня! Скажи, что не умру я прежняя, останусь та же, что и я увижу еще весну, увижу весну еще, еще и еще, что ты так ласково, нежно расплетешь мою косыньку девичью, что и не заплачу я. Скажи, скажи мне скорей, чтоб не боялась я, чтоб не плакала.

<8 июня 1903>

Хотелось бы мне сказать про твои письма, только ты и сам знаешь, какие они хорошие, как захватывают, как много, много говорят. <…>

9 июня 1903 (в Бад-Наугейм)

Мне так досадно теперь на то, что я делала после письма 2-го июня: сама успокоилась и не подумала, что замучила совсем тебя, отделывалась короткими, ленивыми письмами. Бедный ты мой голубчик! Ведь знаю я, как мучу тебя всегда, знаю, что ты все чувствуешь бесконечно больнее и глубже меня, и не могла вовремя вспомнить, писать, чтобы загладить, успокоить. Ужасно это расстояние. Ведь теперь столько времени пройдет опять, пока ты получишь это письмо; я получаю только на четвертый день. Господи, когда-то это кончится! Ну что я могу сказать в письме? Когда ты пишешь, все чувствуется, что у тебя на душе, твои слова проникают и захватывают всю, талантливые, милые, дорогие слова. А я не умею; вот если бы ты был тут, ты видел меня тихую, покорную и счастливую твоей любовью, я целовала бы твои руки, сидела бы у твоих ног, как там, помнишь? Я сумела бы загладить, смягчить, заставить забыть боль, кот<орую> я причинила тебе. А ведь ты знаешь, как на меня налетают и потом быстро проходят всякие настроения, хотя, правда, и глубоко захватывают, и тяжело бывает. Теперь совсем прошла тяжесть и горечь. Жалко, конечно, жалко, без этого нельзя, девичьей жизни; только я, как и ты, твердо знаю, знала и до твоего письма, а теперь еще тверже знаю, что будет счастье, бесконечное, на всю жизнь, только теперь-то не могу себе этого представить, ведь будет все совсем, совсем другое, и счастье другое, и весна другая, а мне жаль всего теперешнего и кажется, что без него и счастье не в счастье; да разве тебе самому меня теперешней не будет жаль потом; подумай! Только я тебе говорю, я ведь знаю, что я теперь только так думаю, а тогда буду счастлива; Господи, да ведь в тебе же все счастье, я же знаю! Ведь и ты знаешь, как будет хорошо, ты пиши мне, ты понимаешь, как мне необходимы, дороги эти письма, я зачитываюсь ими…

11 июня 1903 (в Бад-Наугейм)

Родной мой, я перечитала твои последние письма и вижу, что ты не совсем понял меня, ты понял все хуже для себя, чем я чувствовала и писала. Ты перечитай то письмо и увидишь, что испугалась я чего-то совсем не в тебе, и не говори, что я хочу изгонять из тебя что-то, ты уж прежде говорил мне это, и тогда это было больно, хотя тогда, может быть, и было в этом хоть чуть-чуть правды. А когда мы говорим про это теперь, еще больней, п<отому> ч<то> это неправда, и жалко, зачем ты себя этим мучаешь. Ведь трудно в письмах говорить о всем, что думаешь, а в мои попадает только самая маленькая частица! Вот и ты не знаешь, что я теперь, как никогда, знаю и уверена, что ты такой, как я могла только мечтать для себя, а мечтала я об единственном, о самом лучшем на свете. То, о чем я жалею, во мне, только, знаешь, трудно писать об этом, лучше будем говорить, когда увидимся, а что это и тогда не потеряет интереса, я знаю.

14 июня 1903 (в Бад-Наугейм)

Ненаглядный мой, ты все хочешь, чтобы я написала тебе, как я люблю тебя, будто ты не знаешь или забыл меня. Ведь я все та же и так же люблю тебя, милый, хотела бы сказать это тебе так, чтобы ты почувствовал, но ведь ты сам знаешь, что для этого нужно особенное настроение, а у меня его давно нет, все время мне и лень, и устаю еще все от всяких пустяков, как поездка в Рогачево и т. п., еще не набрала силы, после города. И письма пишутся с трудом и не выходят, еще раз прошу тебя, милый, «не сердиться» на это! В Рогачеве вчера мы с Мусей провели почти весь день у доктора Григорьева. Они опять, конечно, устраивают спектакль и зовут меня, хотя неизвестно, что будут ставить, я еще совершенно не знаю, захочу ли я даже играть; иногда вдруг захочется, а потом не могу понять, как это могло прийти в голову. – Сейчас вдруг днем принесли почту и твое письмо, кто-то ездил в Клин. – Бедный, я так и знала, что письмо будет идти бесконечно, а я слишком знаю, что значит ждать письма хотя бы только день. Родной мой, я глазам не верю, что вы приедете так скоро, теперь, значит, меньше трех недель. Повтори, ради Бога, еще раз это, такая радость! – Милый, ненаглядный мой, зачем ты пишешь всякие нехорошие вещи и про себя, и про свои письма? Ведь мне же больно, ведь я же люблю, люблю тебя, голубчик мой милый, всем сердцем, всегда читаю и храню твои письма, всем сердцем переживаю их. Милый, милый, и подумать не могу, что опять, уж навсегда, мы скоро будем вместе, не нужно будет и писать за тысячи верст, а будем вместе, всегда; такое счастье. Ты только не беспокойся обо мне теперь, мой родной, я жду тебя, мне хорошо.

Т в о я

Играть не буду, ведь это было отчасти чтобы убить время, а так оно и само пройдет скоро, я так рада.

17 июня 1903 (в Бад-Наугейм)

Мне иногда интересно очень, как мы встретимся; ведь мы успеем совершенно отвыкнуть друг от друга. Уж и весной, когда мы не виделись дня четыре, и то было очень заметно, нужно было привыкать опять, мне по крайней мере. А теперь-то, после шести недель. Да я уж и по письмам чувствую, что ты меняешься, будешь другой, а вот какой? Да и я буду не такая, как была…

19 июня 1903 (в Бад-Наугейм; дата почтового штемпеля)

Известия этого письма тебе не очень понравятся, я думаю. Над<ежда> Яков<левна> устраивает опять «folle jorne»[17]17

Безумный день (фр.).

[Закрыть] и спектакль, набрала себе актеров на фабрике и у Егоровых, даже Мусю уговорила играть, придется и нам с тобой; идет «Неуеденова, роль не очень большая; ждать вашего приезда будут во всяком случае, и, пожалуй, тебе придется согласиться участвовать, Н<адежда> Я<ковлевна> уверяет, что все спрашивают, будешь ли ты, и будут разочарованы, если нет. Я ведь играю тоже, конечно, только чтобы не «подвести» и после долгих упрашиваний; а пока это займет время, и отлично: ведь и две с половиной недели это еще невыносимо долго, правда? Сегодня мы опять едем в Рогачево, навестить нашего мальчишку, отвезти докторам программу гулянья, она уже готова, и каких только чудес там не наобещали, везу им и «Новый путь», они очень им интересуются из-за рел<игиозно>-фил<ософских> собраний. <…> А вдруг я буду играть и в Рогачеве – ты ничего, не очень это будет тебе не нравиться? А мне хочется наполнить чем-нибудь время, а то ничего не делается, даже читать неинтересно. Нехорошие я вещи написала, милый, все тебе не нравится? Правда? Ответь, если еще успеешь, до приезда!

<20 июня 1903>

Были вчера в Шахматове, уж лучше не буду писать о том, как мне оно понравилось, ты сам можешь себе представить, ты знаешь его. Я только удивляюсь, как ты мало про него рассказывал и как мог хотеть уехать из него куда-то в деревню или Вологодскую губ<ернию>. Мы были не очень долго и ходили немного, так что я мало еще видела и мне ужасно хочется поехать еще раз и побродить везде. Убирали сено. <…>

<29 июня 1907>

Вот тебе, во-первых, письмо, кот<орое> я получила с прошлой почтой от Бори <А. Белого>. Я отвечаю ему с этой <почтой> очень большим письмом, в два моих голубых листка, на его вопрос «за что гоните?» Кажется, хорошо, во всяком случае честно, без чертовщины. Пишу о его лжи, виляньях, притворствах, называю это «шулерством», имея хорошие, карты в руках; о статье, об Сереже, как пример его деятельности за эту зиму; говорю, что теперь никакие уверения с его стороны об исправлении не уверят меня, а я сама ему скажу, когда он освободится от лжи, первая, п<отому> ч<то> прошла и его ложь и освобождение от нее. Говорю, что меня спасла любовь, а он свою любовь обратил в орудие лжи же, и ему остается только гимнастика и обливание холодной водой в переносном смысле. Под конец несколько слов схематичных, о моей теперешней жизни, как знак доверия к нему; что а теперь иду прямо на соблазны, и это лучшее средство, чтобы они распались <…> что жизнь легкая и веселая от волны событий; об актерстве моем; что от того, что было, не отрекаюсь, не боюсь этого, но благодарю Бога за спасение. Вот и все.

<1 июля 1903>

Милый, совершенно и не понятно и не верится, что ты приедешь через четыре дня, так хорошо! Я напишу тебе только несколько слов, так приятно знать, что писать не нужно, будем говорить. Прежде всего прости меня за мою глупость, уж я так теперь каюсь, так стыдно, что согласилась играть. Вот я скажу тебе потом все-таки, как мне не хотелось. Теперь я отказалась от всякого участия и за себя и за тебя; от этого был в восторге Вася <В.Д. Менделеев> (они уехали позже, чем думали), он страшно против моего участия в спектакле, вообще он не одобряет, был очень рад, что нашел союзника и просил непременно передать тебе его поцелуй. В воскресенье была у нас Мар<ия> Андр<еевна Бекетова>, которая только что вернулась из Трубицына. Кажется, она не успела написать вам, что скоро приедет в Шахматово Софья Григорьевна <Карелина> с Сережей <Соловьевым>, как только он вернется из поездки в село Михайловское и другие места там, где жил Пушкин. Сегодня мы были в белой Таракановской церкви, на обедне; ведь я была там в первый раз. Ну а теперь я должна тебя, кажется, огорчить: я не приеду в Шахматово 6-го; и маме это давно не нравилось, только она, оказывается, не говорила, да и мне показалось, что это одно из таких «приличий», кот<орые> существуют не только для того, чтобы дать богатый материал для сплетен всем Смирновым и Капустиным, но имеет и смысл настоящий, – как ты думаешь? Только вот тебя мне жалко, ведь ты ужасно устанешь; может, очень устанешь, приезжай на другой день; а уйти и говорить можно и у нас. Ну, прости меня; я знаю, что тебе неприятно, милый, родной мой!

<2 июля 1903>

Милый, я забыла написать тебе, когда лучше приехать к нам. Приезжай или до 4-х часов, или после 5-ти, потому что мы обедаем в это время теперь, и, конечно, будет неприятно нам очень встретиться за обедом, при всех. До обеда и после я буду тебя ждать где-нибудь, вероятно, у парка; ничего, если ты устанешь и не приедешь, я не обижусь и не рассержусь; приезжай тогда на другой день, так же. Так скоро теперь, милый, так хорошо!

<9 июля 1907>

Ты был совершенно прав относительно письма этого «Бори». Получила от него многолистное повествование о его доблести и нашей низости в прошлогоднем подлом тоне. Отвратительное! Сожгла сейчас же и пепел выбросила. Не хочу повторять его слова письменно, если тебе интересно будет, лучше расскажу. Одно утешительно, что как будто не собирается больше писать и ничего не просит, только отругивается. Я, во всяком случае, буду впредь отсылать его письма нераспечатанными. – Господи, как хорошо, что ты приедешь. <…> Какой ты надежный, неизменно прямой, самый достоверный из всех, а мне – спаситель, я даже думала просто – Христос, все лучшее, что я знаю или узнаю, – в твоем духе, окрашено тобой. А «Боря» мне теперь и не представляется иначе, как антихрист, противоположный тебе и главный мой соблазн; теперь он побежден тобой и мое дело – знать и не поддаваться соблазну, и он мне совершенно не соблазнителен сейчас, но ведь и ты и я знаем меру моей глупости, когда она вдруг налетит! <…> А больше всего я хотела бы, и все об этом думаю – жить только тобой; но как? Как тебя не мучить этим и не мешать, а если не мешать, то не закиснуть? Хочется мне и сцену сделать только «занятием», не отдаваться ей и всему, что она порождает, – во мне это будет очень плохое. А к сцене возвращаюсь постоянно потому, что, ты знаешь, она единственное дело, для меня сносное, а без дела нельзя.