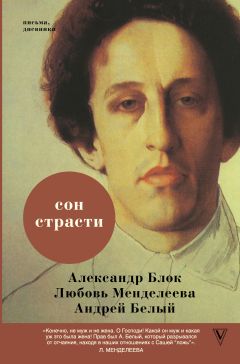

Текст книги "Сон страсти"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)

Если мы не так поступаем – быть многострунными наша прямая обязанность.

Чтобы уметь правильно перекликаться не пророкам, нужно уметь правильно переговариваться. Вот это-то все и обязывает меня спросить Вас: Что Вы знаете о Ней и Кто Она по-Вашему? <…>

Остаюсь готовый к услугам и любящий

Борис Бугаев <…>

Блок – Белому

<18 июня / 1 июля 1903. Bad Nauheim>

Многоуважаемый и милый Борис Николаевич.

Ваше письмо удивило меня неожиданностью. Я не «содрогнулся брезгливо», потому что часто думал о таком «логическом высвечиваньи», но, чем дальше, тем больше чувствовал «невозможность синтеза и всяких мостов», а потому хотел молчать. Сначала Ваши вопросы показались мне чисто диалектическими и догматическими, но потом я подумал, что они представляют скорее «психологический вопросник», потому что вызваны всем предыдущим и не априорны. Потому мне и хотелось бы ответить Вам на них, как на психологические, «подумав», а не «придумав». Молчать необходимо, когда «придумыванья» больше не нужны и когда они в лучшем случае представляют игру, хотя бы и безгрешную. Прежде я думал о Ней чаще, чем теперь. Теперь все меньше и все безрезультатнее. Два преобладающие настроения (может быть и у Вас, как у меня?) – мистическое и скептическое (равнодушное) – первое «просит» не отравлять его мыслью (просит, как только может просить «бирюзовая вечность» своего раба, скорее – приказывает), – а второе или обязывает мысль к молчанию, или направляет ее к тому, чтобы она «знала свое место». Потому мыслить в этом направлении (о Ней) мне представляется наименее доступным способом проникновения. Скептицизм (принадлежность рассудка) лежит камнем на дороге и объехать его нельзя. Потому непророкам приходится разбавить вино мистицизма его (скептиц<изма>) водой. Если бы этого не было, то вероятно доступнее было бы и мышление о Ней, оно имело бы притягательную силу, собирало бы под свои знамена больше, чем теперь. Теперь же «мистический разум» только зарождается, по-видимому. А потому наличность известного «опыта» отрешает от многих прежних попыток и замыкает, суживает круг. Без суживанья невозможно «прожить», нужно по крайней мере углубляться, если нельзя идти вширь. Непременный удел зовущих на брань народы или общества — стоянье «идолом над кручей, раздирая одежды свои». Потому что «рано». Это раннее утро, пусть и розовое, не позволяет голосу достигать туда, куда он стремится. Значит – Она – еще только потенциально воплощена в народе и обществе. Удел зовущего на брань отдельное лицо «стократ завидней», потому что никогда не получится в ответ меньше, чем эхо (а там и эхо отсутствует по причине равнинности и отдаленности гор). Часто же получается в ответе и больше, чем эхо. Потому, мне кажется, Она скорее может уже воплощаться в отдельном лице. Потому-то и доверие (в этом) к отдельн<ому> лицу больше, чем к народу и обществу. Для взываний к лицам можно удержаться в «своей среде», для взываний к народам приходится уродиться гигантом или довести себя до парения и метафизического безразличия на случай окружающей глухоты «спящих». Так<им> обр<азом>, я думаю, что приближается Она ко всем лишь в потенции, а к отд<ельной> личности уже в действительности. Вопрос, в какой мере? (настроением, – дуновением, или «под оболочкой зримой»). Я чувствую Ее, как настроение, чаще всего. Думаю, что можно Ее увидать, но не воплощенную в лице, и само лицо не может знать, присутствует Она в нем или нет. Только минутно (в порыве) можно увидать как бы Тень Ее в другом лице (и неодушевленном). Это не исключает грезы о Ней, как о Душе Мира, потому что мир для мистика (или находящегося в мистическом состоянии) ближе, чем народ, целое понятнее части, макрокосм (мир), как и микрокосм (личность), ближе, чем все посредствующие между ними звенья (общество – народ – земной шар!). Таким образом – общество (народ) в отнош<ении> к Ней не является мистически-заинтересованным (для моего сознания) и извергается. Здесь именно очередной вопрос об Ее отношеньи к Христу, ибо Христос не разделен с обществом (народом). Приидите ко мне все труждающиеся – есть знак доброты Христа (не один этический момент). Христос всегда Добрый, у Нее же это не существенно, ибо «Свет Немеркнущий Новой богини» есть не добрый и не злой, а более. Я скажу, что я люблю Христа меньше, чем Ее, и в «славословии, благодарении и прошении» всегда прибегну к Ней. Из догматов нашей церкви Она, думается, коснулась самых непомерных: Троичности Лиц и Непорочного Зачатия. Первый, заключающий в себе «мысль» о Св. Духе, наводит на замирание души о том, Она ли – Св. Дух, Утешитель? Второй ясно отмечает Ее след, но не обязывает к вере в тождество Ее и Божьей Матери, т. е. в полное воплощение Ее в Божьей Матери. Тем менее обязывают к такой вере примеры других писаний, кроме Священного (Офелия, Гретхен, наша современность). (Все это, конечно, говорю от себя.) Величайшим понятием, которое мы можем вместить, является Конец Мира, а потому это понятие несомненно связывается с Ней. В Св. Писании намеки о Ней также несомненно связаны с Концом. Эти два понятия (Она и Конец) в совокупности бросают более ясный свет на всю картину настоящего и прошедшего. Под их «влиянием» (Ваши слова «Она влияет»), рассматривая, например, лица людей, можно уследить на них мерцанья (помогут ли они «мгле»?). Тут уже начинается не равнодушие, а соблазны: 1) «образы» ли, только, или идущие навстречу «прообразы»? 2) «Может ли прообраз стать тем, что он прообразует»? 3) Чей образ отразился на данном лице – Ее или Астарты? 1) Образ не довлеет Концу. Концу довлеет только прообраз. Мысль о Ней всегда носит в себе зерно мысли о Конце. Значит, если лицо носит Ее печать, оно прообразует нечто. Вопрос переходит непосредственно к 3-ему – чей образ отражен? 2) Этот вопрос черпает утвердительный ответ только в крайнем мистицизме. Во всех «меньших» случаях прообраз никак не более «обещания», и напряженность в нем (стремленье стать собственной целью) отсутствует. 3) Вопрос, по-моему, самый существенный, ответ на который может быть не утвердит<ельным> или отрицат<ельным>, а утешительным или неутешительным. Соблазны: Астарта незабвеннее Ее в жизни; Астарта, действительно, «переплетается» вокруг Нее. Не утешительно ли здесь констатир<овать> такой факт: Астарта выражена всего более в двух конечных пунктах человеческого бытия (в широк<ом> смысле, если его выразить прямой): в утонченной половой чувственности и в утонченной головной диалектике (физиологич<еские> центры – головной и спинной мозг). Первое – ясно. Второе подтвержд<ается> примером послесократовских и софистических школ.

Она изгоняет ту и другую чувственность. Астарта «подвижна», так что одно претворяет (из вышеуказ<анного>) в другое в один миг.

Она – Неподвижна. Это – один из главных Ее признаков (если хотите, – символом уже, – может служить разноцветность Астарты и синтезирующая одноцветность Ее). Главным «утешением», однако, является, я думаю, не диалектическое развитие различия Ее и Астарты, а интуитивное знание о том, сколь различны их дуновения. Это – при мистическом состоянии. Но вопрос столь краеуголен, что необходимо ввести скептицизм. Сначала, переходя к «мистическому скептицизму», можно уловить слияние Ее и Астарты в одно. При полном скептицизме (без мистиц<изма>) остается «незабвенной» одна Астарта, потерявшая свое древнее имя, и вместе – религиозные краски. На такой, вполне невыгодной, позиции стоит логический угол зрения на Нее. Впрочем, едва ли Вы назовете его истинно логическим, а между тем я затрудняюсь совсем залезть в холодную воду и хочу разбавить логику хоть своей психологией. На Ваши вопросы я не ответил вполне прямо и не знаю, возможно ли это? Все-таки, попробую прийти к некоторым заключениям.

Вы верите «больше всего знанию», непосредственному, как я понял (если не так, то я вполне неудовлетворит<ельно> ответил Вам на вопросы). Если это так, то, пожалуй, на почве этого непосредств<енного> знания нельзя быть более логичным (предмет не соответствует чисто-логическому способу его рассмотрения), даже во имя «многострунности».

Итак, мыслить о Ней приходится все реже и реже. Но «усвоенные» мысли о Ней таковы: Она единственна в своих явлениях, ничего общего ни с чем не имеет, ощущение Ее странно и в высшие моменты вполне отлично от Астарты. Здесь выступает Ее Неподвижность. Однако же, хотя и по известному мистическому шаблону, следует не придавать Ей никаких определений по существу, только увивая мысль о Ней розами хвалы.

Милый Борис Николаевич! Вы знаете все это. Мне кажется, что я ничего нового Вам не уясню. Я ведь только наметил пункты ответов на самые существенные Ваши вопросы. Главное, на чем здесь должна, мне кажется, остановиться мысль, – это предварительный скептицизм, даже самый грубый, «оправдывающий» забвения о Ней, врожденный нам. Он лежит в основе мистицизма, построенного не на песке, и составляет тот «страх», который «изгоняет совершенная любовь». То, что лежит за гранью скептицизма, точнее познается молчаньем логики. «Очистку совести» я понимаю, но не хочу с ней согласиться, именно в силу одного из главнейших моих пунктов: Добр Христос, но не Она, потому что Она – Окончательна. Совесть же в отношении к Ней явилась бы мерилом Добра. Она, если Добра, то лишь в эстетических воплощениях (у поэтов), напр<имер>, у Фета (Пой, добрая) или у Бодлэра (A la très-bonne <в переводе Эллиса «Тебе, прекрасная»>). Сознание же о Ней едва ли углубилось со времен Гете, оно, пожалуй, только расширилось: вместо «помещения» Ее Престолов «по ту сторону», теперь «помещают» и по сю сторону. Иначе говоря, «благосклонно» расширяют Ее «территорию» и «сферу власти». Грех этой благосклонности лежит, разумеется, на поэтах, которые молчанию не научатся. Но не нужно ли и им замолчать? И это для меня под сомнением. Правда, что поэты дорого платятся за свои хвалы. Пример яркий и недавний:

«Ландыши в долине,

Белый снег на синей,

Синей ризе, пена рек,

Книг невинные страницы —

Только лик моей сестрицы —

Вечный, вечный снег».

(Дм. Фридберг)

<…> Помните, что, если Вы приедете, я буду очень рад, но если задержат дела, – не рассержусь. <…> Пишите, пожалуйста, хотя отвечаю Вам часто не по существу Ваших вопросов. Но все так ново и странно, несмотря на частые скептические выходки ума.

Преданный Вам и любящий Вас

Ал. Блок <…>

Блок – Белому

<13 октября 1903. Петербург>

Милый и дорогой Борис Николаевич.

«Осень озолотила» и прошла. В эту минуту, как я пишу Вам запоздалые ответы, может быть, один из «нас» (не нас с Вами, а нас нескольких, «преданных Испанской Звезде») идет по австрийской дороге в священнической рясе. Я не имею никаких данных утверждать этого, а если бы имел, то не был бы вправе сообщать об этом даже Вам. Но теперь, теряясь в области предположений, хочу известить о них Вас непременно. Вы могли слышать об этом странном человеке от Сергея Соловьева. Лично у нас с ним как-то (даже когда-то, хотя я и знаю когда) нечто переплелось – большое и синеватое, потерявшееся потом в «лазурно-безмирном своде».

Были кроткие взгляды, сторожевые окрики, кто-то подавал нам невидимые руки, когда мы шли над пропастью. Мне бы хотелось, чтобы и к Вам стекались похвалы этому человеку, хотя бы безыменные. Вы постоянно говорите (в статьях), что «многие не поймут, откуда Вы говорите». Признаюсь, что и я не понимаю, потому что не знаю, откуда Вы вообще появились, и к Вам, по преимуществу, приложил бы Ваши слова:

«В венце из звезд, над царством скуки,

Над временем вознесены —

Застывший маг, сложивший руки,

Пророк безвременной весны».

Я бы устыдился, сообщая Вам все мои мысли о Вас. Многого и сам угадать не могу, и из своих мыслей. Одно время я думал написать о Вас статью, но теперь мне кажется, что рано, потому что все слова о Вас сплетутся с Вашими. В общих чертах, отдаленно-холодным взглядом окидывая, гипнотизируя дрожь Ваших слов, заставляя их хоть на мгновенье застыть, можно еще сказать (с грехом пополам), что Вы еще больше «лирик», чем «мыслитель». Но такое определение страдает ненужностью. Еще одно время я думал о Ваших «повторениях». Но думаю теперь, что нет повторений там, где совершается Ваше «литературное» шествие. С одной стороны, у Вас в руках очень тяжелая палка, которой Вы колотите нещадно многие из прежних «литературных образов», в том числе многие из современных. С другой – прозрачная кротость и песни задумчивой девушки. Едва ли кто-либо из наших современников внутренне синтетичнее Вас – столь небывалое сливаете, и о столь невозможном поете. Ваши лекции, о которых Вы мне писали, и прежде еще говорил Сережа, были для меня сначала странны и дики. Мерещилось в них «обдуманное самоубийство» – обречение себя на невероятную усталость, на полную, может быть, усмиренность. Теперь, мне кажется, что и в лекциях Вы правы: они нужны. Тот «скептицизм», о котором я писал (мистический), лучше сказать – ту задумчивость (так точнее) я простирал на что-то внешнее. Между тем, строго говоря, можно быть «задумчивым» и под градом камней, разумеется, неудачно брошенных (что и предполагается). «Застывший маг, сложивший руки, пророк безвременной весны»…

Можно бояться сознательно только одного: своего ужаса. Нечто случилось. Может быть, новый звездный мост перекинулся, может быть, друга подняли замертво чужие люди. Тогда и ночью, как «среди белого дня», в складках завесы образуется неожиданный разрез. Он может испугать – Вы знаете.

Только этот испуг страшен. Он ведет к неизгладимому. Войдите к такому испугавшемуся. Он сидит за ширмой, весь почерневший, у него скрещены ручки и ножки. Они так высохли, и из лица, некогда прекрасного, стало «личико», сморщенное, маленькое. И голова ушла в плечи. Ему останется одно в жизни: весенним утром, в оттепель зимы, – бегать по улице с лесенкой, тушить фонарики, плакать на дворе: Ах, какой серый город! А из города ему не выехать, в деревню не попасть – даже на билет III класса не хватит «средств». Он одиночествовал, он предавался лазурному плесканью, голубки ворковали жалобно, а ему, старому от рожденья лгуну, не пришло в голову зажечь лампадку. Красная лампадка, услышать тенор священника из струящихся седин бороды, чтобы «в сердце, сжавшемся до боли – внезапно прослезился свет…» Не успел. И не всякий успеет зажечь свою лампадку. Потому что лампадка у каждого своя – и, увы! мы в этом еще глубоко, нескончаемо индивидуальны, да еще, чтобы «продолжить удовольствие», носим маски и масочки. К чему? Я говорю, например, про Семенова. Зачем он никогда не решится «плакать при чужих». А, может быть, и решится? «Нос, как свечка» многое обещает. У многих из нас есть и были «носы, как свечки» – «восковые черты». Надо оживить, растопить. Если сам не растопишь, растопят другие. Это и будет страх, будет ужас. На такого человека испуганно взглянут сверху нежные личики, милые лилии Ангелов. Пусть поскорее зажигает свою лампадку.

Так я женился.

Милый Борис Николаевич. <…> Не рассердитесь, что пишу Вам всегда меньше, чем Вы мне. Это – оттого, что я не понимаю своих слов, когда их много, лучше, когда мало. А Ваших слов люблю много. Напишите, когда лекции, вообще напишите, если некогда, не торопитесь. Целую Вас и крепко обнимаю, люблю.

Ал. Блок <…>

Белый – Блоку

<24 или 25 октября 1903. Москва>

Дорогой, горячо любимый Александр Александрович, спасибо за письмо. Пишу Вам не в ответ на него, а просто вне всего: мне хочется Вас уведомить, что я не стану Вам отвечать, пока не окончится во мне период внутренней опустошенности, когда хочется убежать в пустыню… там раздается убийственный голос: «пустыня растет: горе тому, в ком таятся пустыни»… (Ницше) И вот бежишь туда, где поет «умирающий лебедь Аполлона», вон там среди песчаного сумрака трепещут, колыхаясь, две алмазных волны – два белых крыла умирающего лебедя – лебедя Аполлона… Его сражают неугомонные повторения: «пустыня растет: горе тому, в ком таятся пустыни» – и прощальная песнь, лебединая!..

Возвращаясь из пустыни, я встречаю одни только маски. Я когда-то все думал, что знаю людей. Но когда обнаружилось, что то, что преображало черты, искажало, двигало чертами мне незнакомых знакомцев, – я сам, колеблемый и отраженный на поверхности хаоса.

Теперь я узнал, что у меня нет зрения. Я – слепой, разве слепые не должны остерегаться? Все подозрительно им. Вот и я чувствую себя таким брошенным среди толпы слепцом. Сколько отсюда недоразумений! Выпукло-стеклянный, незрячий взор, устремленный во тьму, может смотреть в упор на кого-нибудь. И не зная, что я – слеп, они (зрячие) обратятся ко мне с вопросом, почему я смотрю все на них в то время, когда я (они не узнают того) смотрю в вечную тьму. (Их поразит мой стеклянно-задумчивый взор… Они найдут еще нескромным, что я все смотрю на них)…

Поймите положение слепца, который сознал, что не видит. Он еще все в задумчивости. Он осваивается со своим положением. Потом он сам обратится к друзьям, когда переживет первые минуты одиночества. А теперь не требуйте, чтобы слепой Вам подробно писал! Эти слова – только уведомление, только просьба о молчании.

Горячо любящий Вас

Борис Бугаев

P. S. А Вы, Вы напишете мне, быть может?.. Вы не оставите меня?

А. Блоку

Суждено мне молчать.

Для чего говорить?..

Не забуду страдать,

Не устану любить.

Нас зовут

Без конца…

Нам пора…

Багряницу несут.

И четыре колючих венца.

Весь в огне

И любви

Мой предсмертный, блуждающий взор.

О, приблизься ко мне —

Распростертый, в крови

Я лежу у подножия гор.

Зашатался над пропастью я

И в долину упал, где поет ручеек.

Тяжкий камень, свистя,

Неожиданно сбил меня с ног —

Тяжкий камень, свистя,

Размозжил мне висок. —

– Среди ландышей я,

Зазиявший, кровавый цветок.

Суждено мне молчать…

Для чего говорить?

Не забуду страдать,

Не устану любить.

А. Белый

Блок – Белому

<8 или 9 ноября 1903. Петербург>

Милый, дорогой Борис Николаевич.

Благодарю Вас за «Симфонию». Прочитал и, больной от радости и печали, намарал т<ак> назыв<аемую> рецензию, которую, по справедливости, не хочет печатать «Новый Путь». Увы! Она еще более «непромокаема», чем первая. Посылаю. <…>

Стихов бы мне Ваших!

* * *

Крыльцо Ее, словно паперть.

Вхожу, – и стихает гроза.

На столе – узорная скатерть.

Притаились в углу образа.

На лице Ее – тихий румянец.

В очах Ее – утренний свет.

В душе – кружащийся танец,

Каких у нас в мире нет.

Я давно не встречаю румянца,

И заря моя мутно тиха.

А в каждом движении танца

Я вижу пламя греха.

Но таких, как Она, я не знаю

И не стану больше искать.

Я с Ней мою жизнь встречаю,

С Ней буду мою жизнь провожать…

* * *

Сижу за ширмой. У меня

Такие крохотные ножки…

Такие ручки у меня!

Такое темное окошко. —

Тепло и тёмно. Я гашу

Свечу, которую приносят,

Но благодарность приношу…

Меня давно развлечься просят, —

Но эти ручки… Я влюблен

В мою морщинистую кожу.

Могу увидеть сладкий сон, —

Но я себя не потревожу. —

Не потревожу забытья, —

Вот этих бликов на окошке…

И ручки скрещиваю я,

И также скрещиваю ножки.

Сижу за ширмой. Здесь тепло.

Здесь кто-то есть. Не надо свечки.

Глаза бездонны, как стекло.

На ручке сморщенной колечки.

Два стихотворения Андрею Белому

I

Я бежал и спотыкался.

Обливался кровью, бился

Об утесы, поднимался,

На бегу опять молился.

И внезапно повеяло холодом.

Впереди покраснела заря.

Кто-то звонким, взывающим молотом

Воздвигал столпы алтаря.

На черте горизонта пугающей,

Где скончалась внезапно земля,

Мне почудился ты, умирающий —

Истекающий кровью, как я.

Неужели и Ты отступаешь?

Неужели я стал одинок?

Или Ты, испытуя, мигаешь,

Будто в поле кровавый платок?

И я увидел его, несчастный…

Увидел красный платок полей…

Заря ли кинула клич свой красный?

Во мне ли грянула мысль о Ней?

О, я увидел! Ты – тот – несмелый,

Ему подобный, Ты – дух толпы…

Я думал в страхе – то брат мой Белый,

Но там воздвиглись Ее столпы —

Столпы, убегающие

Ее Алтаря,

Во мне воздвигающие

Все, что убила заря… —

То – заря бесконечного холода,

Что послала мне сладкий намек…

Что рассыпала красное золото,

Разостлала кровавый платок…

Ты, что думала, веяла, реяла,

Отражала в себе мою кровь,

Что меня с колыбели лелеяла,

Без конца нашептала любовь…

Из огня душа моя скована

И вселенской мечте предана,

Непомерной мечтой взволнована —

Угадать Ее Имена.

Ах, какие в поле яркие цветочки!

Черный человек их рвет и поет;

Это я – иду, спотыкаясь о кочки:

В сердце человеческом дождик идет.

II

Образ Возлюбленной —

Образ Возлюбленной —

Вечности.

Так. Я знал. И Ты задул

Яркий факел, изнывая

От тоски.

В бездне – мрак, а в небе – гул.

Милый друг! Я снова знаю

В синем небе огоньки.

Неразлучно – будем оба

Клятву Вечности нести.

Поздно встретимся у гроба

На серебряном пути.

Там – сжимающему руки

Руку нежную сожму.

Молчаливому от скуки

Шею крепко обниму.

Так. Я слышал Весть о Новом!

Маска траурной души!

В оный день – знакомым словом

Снова сердце оглуши.

И тогда – в гремящей сфере

Небывалого огня —

Дева-Мать откроет двери

Ослепительного Дня.

Александр Блок

Белый – Блоку

<Около 28 марта 1904. Москва>

Христос Воскрес!

Дорогой, Милый Александр Александрович, если бы Ты знал, с какой любовью и горечью я обращаюсь к Тебе с этим приветствием! Молюсь о том, чтобы Ты спокойно и счастливо «существовал» среди весенних «струек», «брызг», «опрокинутых кадок». Чувствую я, что Ты находишься на каком-то «междудорожье», и молю Господа о ниспослании Тебе сил. Помолись и Ты обо мне: мне трудно, очень трудно. Злые тучи льдяных вихрей неожиданно встали вокруг – и помчался на вихревых кругах, не знаю куда. «Лик безумия» сходит в мир, и все мы стоим перед страшной опасностью. Опасность, грозящую мне, я усмотрел и в веянии, исходящем от Твоего стихотворения: «плывут собачьи уши, борода и красный фрак»… Вот «оно», вот именно… Я ужасно одинок. Я ушел туда, откуда мой голос, и прежде глухой, совершенно не слышен. Вот почему я молчу и не пишу Тебе. Писать о «внешнем» можно в «Весах» и т. д. А писать о том, что я переживаю, слишком трудно – не сумею. Дорогой, напиши два слова. Буду рад.

Христос с Тобой. Мой привет, уважение и искреннюю преданность передай Любови Дмитриевне, а также и поздравление с праздником.

Остаюсь любящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. На днях вышлю тебе «Золото в Лазури».

Блок – Белому

<7 апреля 1904. Петербург>

Милый дорогой друг Борис Николаевич. Твое письмо меня поразило сразу же. Ты знаешь обо мне то, чего я сам не сознавал, и вдруг сознал… и утешился. «Лик безумия, сошедший в мир» – и притом нынешнего нашего безумия – грозил и прежде. Но, знаешь ли? Он разрешит грозу и освежит. Я спал и видел холодные сны (в букв<альном> см<ысле>). Не далее как сегодня во сне мне явился наконец Брюсов в ужасающей простоте его внутренних «потемок» и в физической красоте – нежный, как мальчик с черной бородкой. Тут был и твой «Одинокий» и вчерашний рассказ, слышанный мной у Мережковских (!) о пьяном Брюсове в «Грифе». Среди бела дня снился мне кошмар об «опрокинутых кадках» и девушке с карликом.

Но вдруг я слушаю, смотрю: кругом гам, шум, трескотня, лучшие гаснут или тлеют, по многим квартирам прошла тень дряхлости, погас огонек, бежавший по шнурку, готовый, казалось, зажечь тысячи свечей. И темно. Прежних лиц я уже не вижу, страх перед ними отошел в милую память о собственной юности. Больше некого бояться. И люди уже не страшны. Зато («в предвестие, иль в помощь, иль в награду» 3) возвращается древняя и бурно-юная боязнь стихий – изнутри и извне. Пойдем опять из города на войну исчезнувшей и возвращающейся юности:

«Меня зовет к безвестным высям

В горах поющая весна,

А эта груда женских писем

И не жива и холодна!»

Мы поняли слишком много – и потому перестали понимать. Я не добросил молота – но небесный свод сам раскололся. И я вижу, как с одного конца ныряет и расползается муравейник положим расплющенных сжатым воздухом в каютах, сваренных заживо в нижних этажах, закрученных неостановленной машиной (меня «Петропавловск» совсем поразил), – а с другой – нашей воли, свободы, просторов. И так везде – расколотость, фальшивая для себя самого двуличность, за которую я бы отомстил, если б был титаном, а теперь только заглажу ее. – Как видишь, я пишу несвязно. Я окончательно потерял последнюю веру в возможность точности в окончательном. Не знаю ничего, н о часто ясно вижу розовую пену и голубой ласковый гребень волны, которая меня несет. Потому – пронесет, а что дальше – опять не знаю. Но хорошо бывает на волне, в певучей пене.

Мне кажется, я могу сказать Т е б е окончательно о Тебе самом. Ты не умрешь. Представь себе, я, должно быть, знал это всегда. Есть на Тебе такая печать чудесного, что лик безумия с Тобой не сольется. Иногда я вдруг сознаю в Твоем существовании большую поддержку. Письмами, подобными Твоему последнему, Ты схватываешь меня за локоть и кричишь: «Не попади под извозчика!» А извозчик – В.В. Розанов – едет, едет – день и ночь – с трясущейся рыженькой бороденкой, с ямой на лбу (как у Розанова). Выйдя вчера ночью от Мережковских, я подумал: «Мы с Бор<исом> Никол<аевичем>…» Но все-таки, я не знаю, что с Тобой теперь. И едва ли пойму. Впрочем, скорее всего, что временами знаю. Не могу написать Тебе о «Золоте в лазури», как писал о «Симфониях». Слишком важная вообще и для меня лично книга. Спасибо Тебе! <…>

Обнимаю Тебя крепко, милый друг. Не имею сил так утешить Тебя, как Ты меня утешил. Приветствуй от нас Твою маму и пожелай ей всего самого лучшего от нас. Люба Тебя приветствует от всей души.

Любящий Тебя нежно Александр Блок

Белый – Блоку

<8 апреля 1904. Москва>

Милый, милый Александр Александрович,

Спасибо за письмо. Мне стало тепло от него и уютно – стало уютно в бесприютности. Я вспомнил огневые закаты, зеленые травы и много синеньких колокольчиков. Аромат полей и несказанное блаженство приближений ушло от меня теперь, весной, а еще осенью, в ноябре, приходила весна и пела. Но почему-то я знаю, что когда, разбитый и усталый, убегающий от безумия, я приду в зеленую чащу и в изнеможении замру весь в цветах, Ты меня поймешь и не станешь расспрашивать ни о чем. Я Тебя нежно люблю за это, как будто уже все это произошло. Я не могу сейчас говорить умных вещей о Боге, о людях – я устал и хочу думать в цветах о «ни о чем»…

Я хочу забыть, я хочу быть не человеком, а «существом», вот что спасет людей и вольет свежую волну в их души.

Цветов, цветов – ландышей! Мы будем бродить в лесах. Струевое серебро заблещет звоном между осоками. Мы укроем безумие в холодном серебре. Мы опояшемся серебряной лентой и, молясь, прострем ее, как орарь. Мы поймаем луну – маленький, горький кружок, – в зеркальный орарь и спрячем серебряную ленту вместе с луной между травами. Тонконогий журавль выйдет из лесного сумрака и постучит добродушно нам в спину своим тонким, алмазным клювом. Мы начнем журавлиные игры, и потом холодный туман запахнет нас… до утра. Утром нам покажут душившее нас безумие. Громовым комом оно, раздутое, повиснет в утреннем небе. Синебледные зарницы пригрозят нам стрелами, но журавль скажет, указывая клювом на тучу: «Тщетно тщилась».

И мы узнаем праматерь чернодымной, молниеблещущей угрозы. Это будет струевое серебро. Согретое жаром, это оно ринулось ввысь и, затерявшись в голубых пустынях, нахмурилось. Тщетно грозило оно… и вот настал день: оно прольется перлами над серебряным озером, чтобы вернуться в первобытную, хаотическую прохладу…

Друг, ничего не надо. Будем отдыхать, бездумные, бездымные. Пока не нужно знать, существуем мы или нет, пусть этим занимаются неуклюжие проходимцы счастья. Само счастье ни в чем не нуждается. Оно слишком аристократично. Оно от безмыслия. Оно, только оно, как и цветы, успокоит, забаюкает…

Прости меня, Александр Александрович, за эти ненужные слова, но я сел писать Тебе по какому-то мгновенному влечению, не зная, что сказать (я разучился говорить), зная только, что если я сейчас не напишу, то не напишу долго.

Я очень ярко ощущаю, что мы соединены чем-то очень сильно. Должно быть, будущим. У меня большая потребность Тебя видеть. <…>

Дорогой Александр Александрович! Может быть, Ты мне напишешь. Твое письмо меня согрело. Если будут стихи, не забудь меня. У меня теперь стихов нет. Поэтому я ничего не посылаю. Мой привет, искреннее расположение и уважение Любовь Дмитриевне. Мама просит меня передать свой привет и уважение Любовь Дмитриевне и Тебе.

Христос с Тобой. Остаюсь горячо Тебя любящий

Борис Бугаев

Белый – Блоку

<Апрель – май 1904. Серебряный Колодезь>

Дорогой милый Александр Александрович, пишу Тебе как «существо» «существу». Я все забыл. Я не знаю, где я. Сладко мне мчаться на сонных волнах. Сладко забыться на крыльях Вечности. Она домчит нас на родину. Какой простор там, какая свобода, какое тихое, блаженное веселье! Вижу отсюда улыбки, приветы, смехи – вижу тех, с кем связан навеки судьбой. Вот качаются ароматно-сиреневые аметисты, повитые свежим, холодеющим, как ветр, пурпуром. Вот знакомое, розовое облачко тает на горизонте. Милый, разве Ты не знаешь это облачко? Вижу трепет крыл серафических, вижу Ее, пронизанную лазурью золотистой. Там встречаю я Твою улыбку, Твое доброе, ласковое пожелание. «В добрый путь», говорю я себе, и мчусь, и мчусь. Ты не можешь себе представить, до чего мне радостно чувствовать Тебя там. Там так мало знакомых. Почти никого из «здешних» я не встречаю. Чем больше я думаю и переживаю, тем яснее мне, что знакомство с Тобой и с Любовью Дмитриевной для меня неспроста, точно так же, как неспроста для меня Брюсов, который изнутри (я это чувствую, а также имею некоторые внешние и веские сведения) ведет против меня атаку. Но в то время, как Брюсов, встречаемый там — всегда оборотень – злая собака, лающая из белоснежных, росистых левкоев, или нетопырь, прилипающий к груди, чтобы пить кровь, – в это время Ты и Любовь Дмитриевна – ласковые, мягкие, утешающие. Ты думаешь, я не чувствую того мягкого, тихого успокоения, которое облаком находит на меня от времени до времени и в котором я узнаю знакомые мне приветы. Я это знаю, знаю (я теперь многому научился). Слов мне не нужно. Спасибо Тебе, дорогой друг, за ласковое отношение ко мне. Знай, что оно мне несказанно дорого, как дорог был Ты мне, еще когда я не переписывался с Тобой. Бесконечно дорога мне и Любовь Дмитриевна. Я пишу все это неожиданно для себя, может быть, оттого, что, вырвавшись из города, я ушел в милое блаженство, откуда мне виднее внутренние, обитающие в тишине людские мысли.

Как было бы хорошо, если бы Ты ко мне заехал? Что касается до меня, то я постараюсь летом быть у Тебя вместе с Сережей <Соловьевым>, если Ты позволишь. Ты не то что Антоний, который в меня бросил камнем суровости в тот миг, когда я, и без того разбитый и уничтоженный, ждал от него слов утешения. Кроме всего: он выказал такое незнание меня и в то же время так грубо определил насильно, чем мне нужно быть, что я из гордости решил не подходить к нему ближе, но застегнуться на все пуговицы. Больше мне нет смысла бывать у него.