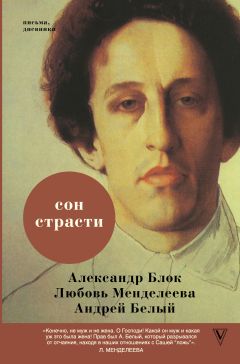

Текст книги "Сон страсти"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)

<29 февраля 1908>

Сидим в мансарде у этих младших актеров. <…> А то у Мейерхольда, у него и серьезно говорим. О твоем письме, например. Я думаю, уже из того, что я тебе писала случайно, ты видишь, что твоя формулировка может служить заключением к моим собственным переживаниям и мыслям. Да, это так. О, как я люблю театр. Я совсем, совсем в родной стихии! И не чужая я ему, чувствую, что скоро я стану совсем приемлемой актрисой. Я играю теперь роль Натали Ховинд в «У царских врат» Гамсуна. Это хорошая роль, реальная и честная, меня радует безумно.

11 марта 1908

Конечно, вспоминаю я о тебе, милый, но творится со мной странное. Я в первый раз в жизни почувствовала себя на свободе, одна, совершенно одна и самостоятельна. Это опьяняет, и я захлебываюсь. Я не буду писать тебе фактов. Бог с ними. Знаю одно, что вернусь к тебе, что связана с тобой неразрывно, но теперь, теперь – жизнь, мчащаяся галопом, в сказочном весеннем Могилеве <…> Сцена – необходимое для меня совершенно. Я еще не актриса, но буду, буду ей. О, как бы хорошо, если бы ты ждал меня и не отрывал от себя. Мне так будет нужно вернуться. А теперь надо и хорошо, чтобы я жила моей безумной жизнью.

16 марта 1908

Как ты, что думаешь обо мне? Мне так хотелось бы, чтобы ты жил хорошо, хотя бы мама была с тобой. Думай обо мне хорошо. Мне надо стать актрисой, а тут нельзя знать преград, надо все, все принять. Мне надо, чтобы опять задрожало в груди вдохновение, как в молодости, – это-то и есть то, что делает актрису, и этого у меня нет еще <…> Не хочется писать мои похождения – может быть, сейчас уже все кончено, может быть, и еще хуже будет – не знаю. Много хорошего в этой безалаберности все-таки.

17 марта 1908. Николаев

Дорогой мой, безумно тебя люблю и тоскую о тебе. Здесь нежный, весенний юг, голубой и розовый, мраки и огни кулис далеко, я одна с милой девочкой Адой, я свободна, смотрю на голубое небо и голубой разлив и тоскую о тебе. А горький осадок последних дней тает в душе, уходит. О, что, что ты скажешь мне? Как ужасно расстояние; здесь я на краю света, небывалое что-то эта Россия. Нельзя ничего себе представить о ней, не видя. Вот Запад весь знаешь, весь чувствуешь, а «в Россию надо только верить», до того она неуловима, неизвестна, неожиданна. Вот видела несколько народов и знаю, что они есть все неплохие, все новые, а что остальные? Вот теперь Николаев – плоский, раскидистый, белый. Хорошо, море близко, и о тебе, о тебе поется здесь, о чистом, нежном, ненаглядном. Хочется окружить тебя нежностью, заботиться о тебе, быть с тобой в Шахматове. А тут опять налетят эти огни кулис и «Красные плащи». <…> Но посмотрим, посмотрим, как встречу я их теперь. Забавно мы ехали с Адой, в третьем классе – грязном-прегрязном, с мужиками. После Харькова ехала целая компания малороссов с<оциал>-д<емократов> с суда по поводу какой-то забастовки. Так и пахнуло революцией, здоровенной такой, из глубины натуры…

<21 марта 1908. Николаев>

Мы исходили весь Николаев, были в порте – невыносимо хорошо: зеленый бесконечный Буг, переходящий в залив, – почти море и каменная набережная мола, восторг страшный. Вот мне хотелось тебе сказать, что опять я очень нежно-нежно с тобой… Мой ненаглядный, безумная я, измученная душа, но люблю тебя, Бог знает, что делала, но люблю, люблю, люблю и рвусь к тебе.

29 марта 1908. Херсон

Милый, ты, должно быть, не получил одного важного моего письма из Могилева, тогда ты не говорил бы, что я что-то скрываю. Так, конечно, тебе непонятны мои письма. Я не писала там ничего прямо, зная, что ты не любишь знать точно все мое личное, вне тебя. Теперь должна сказать. Вот в Николаеве пришла нежность к тебе, а теперь опять живу моей вольной богемской жизнью. Я не считаю больше себя даже вправе быть с тобой связанной во внешнем, я очень компрометирую себя. Как только будет можно, буду называться в афишах Менделеевой. Сейчас не вижу, и вообще издали говорить об этом нелепо, но жить нам вместе, кажется, невозможно; такая, как я теперь, я не совместима ни с тобой, ни с какой бы то ни было уравновешенной жизнью, а вернуться к подчинению, сломиться опять, думаю, было бы падением, отступлением, и не дай этого Бог. Ты понял, конечно, что главное тут влюбленность, страсть, свободно их принимаю. Определенней сказать не хочу, нелепо. Вернусь в Петербург в 20-х числах мая, тогда все устроим внешнее. Деньги твои получила; какие это, милый? Я ничего не помню, ты писал как-то, что должен, разве это так? А если присылаешь сам, – не надо, я не могу больше брать у тебя, мне кажется.

Приписка: Прошел день, и что написала – еще определенней: нельзя мне больше жить с тобой – нет почему бы и нечестно. Единственное для меня очень неприятное затруднение – это что мне будет удобно и просто, а тебя бросаю на кучу неприятностей, – это ужасно нелепая, хотя и мелкая, досадная задержка. Но мама будет в Петербурге на будущий год? Напиши, будешь ли ты с ней и где она? Я хотела бы написать ей. Ответь скорей и спроси, что хочешь знать, я все могу сказать тебе о себе.

14 апреля 1908

Думаю о тебе очень нежно и, как клад, прячу твою любовь ко мне в сердце. А я, правда, разучилась чувствовать там, в глубине, потому и не могу тебе сказать, что люблю тебя; но и никого <…> Хочу жить искренно, не лгать, как не лгу на словах, также до щепетильности, поступать искренно. И не боюсь я этого. <…> Дай мне быть уверенной в тебе, в твоем ожидании, как ты был уверен во мне.

28 мая 1908. Грозный

Милый мой, мне сейчас показалось, что ты думаешь обо мне, и мне стало очень грустно и за тебя, и за себя, за все. Опять я одна в далекой, далекой России, живу на свой страх, все беру, что идет мне навстречу, и знаю, знаю, что дорого заплачу болью и страданием за каждое свободное движение, за дерзость. Чувствую в себе окрепшую душу актрисы и рвусь играть. Все лето буду одна в Боржоме, захлебываюсь при мысли о работе, о воплощении того, что уже живо, я чувствую, в душе. К тебе у меня трепетное отношение, опускаю глаза, в душе, перед тобой. Но не от стыда – жизнь моя не хулиганская и не случайная. Хотела бы, чтобы ты написал мне в Боржом, в театр: право, я буду этого стоить там. Напишу оттуда. Господь с тобой, мой милый. Л ю б а.

5 июня 1908. Боржоми

Мой дорогой, я здесь, одна, грустно, непонятно. Дождь, серый день, перед окном сейчас же высокая гора, лесом покрытая, зеленая; за спиной, через комнату, шумит мутная Кура и опять зеленая гора. И свежо очень. Приехала сюда из невероятной жары и пыли; ехала – не понимала и теперь опять не понимаю. Понимаешь ты – перед глазами громадный вопросительный знак. Там было просто и хорошо, а теперь уныло, и зачем, зачем все это? Весь день поется:

Все дышавшее ложью…

Предо мной к бездорожью…

Верю в Солнце Завета,

Вижу очи твои…

<А. Блок. «Верю в Солнце Завета» (1902)>

Только очи – вижу тебя строгого и властного, перед которым мне так грустно теперь и больно, и с вопросом, мучительно, поднимаю на тебя глаза. Как же? Как же? Что же все это такое? Хорошо, что я буду одна долго, бесконечно, все уляжется, тогда пойму, должно быть; как мне хочется узнать о тебе, получить твое письмо, Боже мой! <…> Не знаю, можем ли мы быть вместе опять теперь и когда это будет, но люблю тебя и ты единственная моя надежда, и на краю света не уйти мне от тебя.

14 июня 1908

Люблю тебя одного в целом мире. Часто падаю на кровать и горько плачу, что я с собой сделала? Что эта сцена? и все остальное <…> И разрывается сердце при мысли, при крике: ведь это я же, при чем же тут все эти нелепости, ведь это я, я, я! Ты знаешь, о ком я говорю тогда, ты один в целом мире поймешь, когда я кричу всем сердцем: ведь это я же! Люблю тебя больно и сладко. Быть с тобой хочу больше всего на свете. Что здесь меня удерживает, не знаю. Может быть, страшная усталость воли. Одно знаю: быть с тобой, около тебя, и ничего, ничего другого не надо, и сцены не надо душе моей. Может быть, ты велишь идти туда или скажешь, что нельзя вместе, тогда приму опять все, но моя воля – быть с тобой. Но сколько муки я себе приготовила своим безумием, Боже мой!.. В душе моей растет какое-то громадное благословение тебе и всему Шахматову, всем вам. Благословенная обетованная страна и в ней желанный, любимый, милый мой ты. Пишу ночью, пишу, любя тебя до слез, моя радость.

20–21 июня 1908

Может быть, приеду в Петербург, когда ты будешь там, это мне будет легче, а то мучительно стыдно Шахматова, нашего дома и сада, пока я не очистила свою душу совсем от всего, чего так мучительно стыдно. <…> Я теперь хочу быть с тобой всегда, не расставаться. То, что я зиму буду в Петербурге (это конечно) с тобой, меня ужасно волнует, радует, наполняет надеждой на что-то настоящее, какое-то большое дело в самой жизни. <…> И сама я в горьком, горьком опыте становлюсь лучше, я знаю – не буду тебя шокировать, так бережно буду нести нашу жизнь.

11 июля 1908

Милый, не пишу тебе вот уж сколько времени. Это потому, что опять захватила волна моего сумасшествия. Я чувствую себя актрисой, и это меня сбивает, закруживает. Не пишу тебе, потому что не знаю, не понимаю, как совместить мои мечты о жизни с тобой с моей верой в себя как в актрису. Я играла Лидию в «Когда б он знал». Все очень хвалили, говорили именно то, что и я в себе чувствую. <…> Теперь играю каждую роль с любовью. Была у меня роль без слов в «Марии Ивановне» Чирикова – Глашенька. Вышла живая и очень ярко, говорят, комичная. Еще Авдотью в «Детях Ванюшина». Завтра играю Христину в «Графине Юлии» Стриндберга. – Мне ужасно странно тебе писать все это актерское, все, что ты так не любил еще в последнее наше свиданье. Но ведь надо же, чтобы ты понял меня, принял из этого все хорошее, помог и мне отбросить сор (он есть, это я знаю). Но хорошее ты же поймешь. Я уверена, что, когда увижу тебя, проживу с тобой немного в квартире, устроенной тобой, я смогу опять отречься от сцены (и ты говоришь, что я не чувствую быт, настоящий, да ты вспомни!), но этого не надо делать, то, что мне дано, нельзя отшвырнуть. <…> Дела нашего товарищества идут пока очень неважно, вырабатываем всего 40 копеек на марку в месяц. Актеров мало и плохие. <…> Несколько дней, как приехал Давыдов, – будет играть у нас три недели. Я почти не говорю с ним, смотрю и удивляюсь. Есть у меня зато «флирт» с милым мальчиком, о котором ты знаешь, мне не хочется называть и писать об этом, так это легко и неважно, может оборваться когда угодно. Но я целуюсь с ним. <…> Верь только в меня, не беспокойся о случайных моих выходках, я верю в себя и тебя.

26 июля 1908

Саша, я думаю, что письмо твое 18-го июля со всеми упреками – только от боли, от того, что я далеко и мои письма совсем закрывают, скрывают меня, и ты меня просто не имеешь в виду, когда все говоришь это. Я и не сержусь и не обижаюсь несправедливостью упреков. В лицо ты не скажешь мне всего этого, когда увидишь. Я не буду больше писать тебе о сцене, пока мы не поговорим, ты все будешь понимать не так. Ты увидишь, что я по-прежнему я, что люблю тебя и хочу настоящей жизни. Только слова теперь такие мертвые выходят, что и писать не хочется. Буду стараться уехать скоро, как можно скорее, все еще не знаю когда. Не могу удержаться, хочется тебе сказать, что мы играем скоро «К звездам», да, да, Л. Андреева, здесь цензуру не соблюдают. Я играю Инну Александровну и рада ей очень.

28 июля 1908

Саша, поддержи меня, надо ужасно много силы. Что-то не так, мучительно не так. Но актрисой я быть должна, рано или поздно, это ясно. Я должна быть с тобой, это излечит сердце. Я на опасном перепутье, Саша, помоги. Я люблю тебя, милый <…> Я приеду к тебе, я отдам тебе всю свою душу и закрою лицо твоими руками и выплачу весь ужас, которым я себя опутываю. Я заблудилась, заблудилась. Не так, как ты писал в том письме, но все-таки ужасно. Я дострадаю этот сезон, и потом учи меня жить, учи, что делать. Милый, милый, милый! Вот сейчас мне стало легче, яснее. Так просто – кончить, кончить все здесь до конца и быть с тобой; я ведь принесу много и хорошего, узнанного. Все тебе. Вот это я даже не понимаю, но это так. Милый, напиши мне, напиши хорошо. Помоги. Тает в душе какой-то холод. Ты со мной. Я люблю тебя, Господь с тобой. Целую.

Т в о я

6 июля 1911

Милый Лалачка, не посылай мне больше злых писем, они меня мучат невыносимо своей жестокостью; когда ты приедешь, я тебе их покажу, и ты сам увидишь, что они очень несправедливы и что так писать нельзя, когда находишься за 5 дней езды. Я знаю, что тебе диктует их твое нервное состояние, а не отношение ко мне, но это не помогает, и слова бьют прямо в сердце. Я об этом всем буду с тобой говорить, когда приедешь; тогда же сговоримся, как нам быть дальше… За время, когда я пишу это письмо, говорю с тобой, каким я тебя знаю, прошла боль от письма, в котором сказано, что ты не любишь меня, что я средний человек и потеряла душевный вес; подумай сам, зачем это писать за тысячи верст? После этого успокоительное и доброе письмо – совсем не то, что оно само по себе. Мой Лала, надо очень много силы, всякой, ты уж поверь, чтобы через три часа (я его получила три часа приблизительно назад) быть уже спокойной, видеть тебя, милого и любимого моего Лалаку, а не какого-то с кнутиком.

2 ноября 1912

Мое отношение к тебе стало мне здесь совсем ясно: пятнадцать лет не полетели к черту, как ты говорил; конечно, они на всю жизнь, и здесь я чувствую к тебе не только привычку и привязанность, но и возможность снова встретиться сердцем. Я не буду писать тебе длинного письма, не буду тебе объяснять, как все обстоит теперь, – я приеду после половины ноября и смогу тогда сказать тебе много. Я только хотела дать тебе знать о себе и о том, что я думаю о тебе – ты понимаешь как; что ты не чужой мне, как было в П<етер>б<ур>ге. Сейчас мне кажется, что я буду жить зиму в Житомире, но я не могу еще сказать, что решила это окончательно. И еще я не могу никак сказать, что с тобой порываю. А как все это устроить, мы поговорим. Господь с тобой. Целую тебя. Б<уся>.

17 февраля 1913

Все утро о тебе вспоминала и скучала о тебе очень. Я тебя люблю, Лала, я хочу, чтобы судьба перестала играть мной скорее, хочу быть с тобой и не расставаться. Вчера в газете «Киевская мысль» была заметка о том, что ты закончил «Розу и Крест»; всего строк 30 с верными сведениями о ней. <…> Я еще не привыкла тебе писать и пишу мало, буду больше.

1 марта 1913

Я тебе буду писать коротенькие письма, только чтобы сказать, что все так же думаю о тебе хорошо, что очень хочу, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты гулять ходил на солнце, чтобы работалось тебе так, как ты любишь, и обо мне чтобы ты думал, как теперь думал.

20 марта 1913

Лалака мой дорогой, получила твое письмо, ты пишешь, что грустно тебе. Милый, милый Лала, как я хочу, чтобы тебе не было грустно из-за меня, чтобы ты думал о моем отсутствии легко, – ведь ты же знаешь, что я вернусь и лето мы проведем вместе, товарищами. Я думаю о тебе всегда; сегодня утром читала «Ночные часы» и, конечно, проливала обильные слезы. Лала мой, но сейчас я еще не приеду.

27 марта 1913

Дорогой мой Лалалка, получила твои письма. Милый, я не хочу еще уезжать отсюда. Я думаю, что, в сущности, ты понимаешь, как и почему я здесь, и пишешь о «забвении всего и смерти» только под влиянием того, что тебе очень скверно в ту минуту. Ты знаешь тоже, что, если бы я почувствовала, что я должна быть у тебя, я могла бы разбить все свое и уехать к тебе, п<отому> ч<то> я люблю тебя и могу себя забыть для тебя. Но и ты меня любишь и отпустил меня сюда, и я так тебе за это «благодарна» (глупое слово, но я его чувствую всем существом). Ты не захотел отнять у меня счастье, которое судьба вдруг мне послала, – зачем, почему, что это? разве я знаю. Я только знаю, что это – не смерть, и не забвение, и совсем, совсем не измена тебе, п<отому> ч<то> это хорошее, потому ч<то> связь с тобой я тут знаю куда лучше, чем все последние годы рядом с тобой. Милый, я очень неуклюже говорю, но посмотри на эти все слова как на условные знаки, которыми я стараюсь тебе сказать то, что, опять-таки, думается мне, ты сам знаешь. Господь с тобой, мой родной Лала, целую тебя. Б.

29 марта 1913

Я была бы рада тебя видеть, очень рада, мой Лала, но на другой же день затосковала бы о том, что бросила бы, м.б., навсегда, и жизнь наша была бы совсем не такая, как может быть у нас, а с моими постоянными «надутыми рожами» и нервными гримасами, кот<орые> тебя совершенно выбивают из колеи. Помни, Лала, что лето я хочу провести с тобой, и так и будет, и после лета вернемся вместе в Петербург. Господь с тобой, мой родной, прости за то, что мучаю тебя, прости, п<отому> ч<то> знаешь, что я тебя люблю и что все, что во мне есть и было хорошего, все я отдала тебе.

16 мая 1913

Конечно, нелепо, но отнять у себя еще два дня – я не могу. И вот сквозь все мое счастье здесь, сквозь отчаяние отъезда и долгой разлуки, которая мне предстоит, я сохранила для тебя такую нежность, так уверена была, что сумею быть тебе хорошим и полезным, ободрительным «товарищем» этим летом… А теперь боюсь, что после всех этих «инцидентов», отсрочек и т. п. – ты и рад мне не будешь, одно расстройство. – А если говорить о деле, так вот: я свой приезд назначила на 26-е, если тебе это удобно, так я приеду. <…> Должна тебе сказать, что мне в Петербурге делать совершенно нечего, если ты будешь очень занят <…>, может быть, ты и отложишь мой приезд. Но это как ты хочешь.

20 июля 1914

Вот уже и война объявлена; говорят, скоро Финляндию объявят на осадном положении и всем надо будет уехать в 48 часов, я приеду тогда в Шахматово. Петербург окапывают и укрепляют. Часть гвардии (м<ежду> пр<очим>, 2-ю див<изию>) провезли мимо нас в Финляндию, но это по ночам. Днем как будто ничего и не заметно, только очень угнетенное настроение в воздухе, но торжественное; больше не поют на манифестациях, а ночью, когда проезжают запасные, отчаянно кричат «ура» и плачут. Наш спектакль сегодня отменила полиция. <…> Вообще каждый день приносит столько нового, что не стоит загадывать.

30 ноября 1914

Говорят, мы здесь не долго будем; двинут нас вперед. Давно это нам говорили, но теперь как-то и я поверила, что это будет – очень нужны госпитали поближе к делу. Но, конечно, это будут далеко не передовые позиции, а какой-нибудь городок, поближе к линии боев. Это хорошо, нас встряхнут немножко, а то очень уж удобно мы тут расположились.

3 декабря 1914

Кажется, военные события собираются сгуститься; так, по крайней мере, по слухам, – и мы будем очень недалеко от них.

6 января 1915

Новый Год я встречала совсем необыкновенно: ушла одна в наш парк; там среди березок и елочек стоит ниша с Мадонной и перед ней скамеечка – стоять на коленях. Была тихая ночь, чуть морозная; вдали – огни нашего госпиталя, – от них тихий свет на Мадонне. Я стояла на коленях перед ней – и так легко-легко, ясно пришел Новый Год; но в очень высоком строе. Конечно, как полагается при всякой «мистике», по снегу носился черный пес, кружил, но не нашел меня и «исчез» до прихода Нового Года.

17 апреля 1917

Мне очень беспокойно, и я хотела бы с тобой быть, помочь тебе в это головоломное время… Теперь я уже боюсь, чтобы ты оставался здесь, – ведь грозят Ленинскими действиями многие рабочие. <…> Если тебя убьют, Лала, я тоже скапучусь – это я опять чувствую. Я тебя очень люблю.

18 июля 1917

Как мне не терпится уехать отсюда и перестать быть «провинциальной актрисой». <Л.Д.Б. вернулась в Петроград 1 августа 1917 г.>

Поединок с «третьим лишним»

Воспоминания. Переписка

Андрей Белый

Петербургская драма

НеобъяснихаФевраль – май <1906 г.>: перепутаны внешние события жизни за эти четыре месяца; я мог бы их вести в обратном порядке; сбиваюсь: что, как, когда? В Москве ль, в Петербурге ль? В марте ли, в мае ли?

То мчусь в Москву, как ядро из жерла; то бомбой несусь из Москвы разорваться у запертых дверей Щ. <Л.Д. Менделеевой-Блок>; их насильно раскрыть для себя; и – дебатировать: кого же Щ. любит? Который из двух? Прочее – пестрь из разговоров, дебатов, писанья статей и рецензий или – таскание в «обществе» своего сюртука!

Будучи с детства натаскан на двойственность (показывал отцу – «паиньку», матери – «ребенка»), кажусь оживленным, веселым и «светским» – таким, каким меня, или в угоду, вторично нарисовал Бакст: мужем с усами, с поднятой головой, как с эстрады. Изнанка же – первый портрет Бакста: перекривленное от боли лицо; показать боль, убрать себя из гостиных – навлечь любопытство (знали, что – в Петербурге) – значило: разослать визитную карточку с надписью: «Переживаю личную драму».

Этого не хотел ради Щ.

В скором времени Щ. и ряд лиц подчеркнули мне мое «легкомыслие»: де все – нипочем; что «почем» – сказалось самоотравлением организма; и – операцией.

– «Эта болезнь бывает у стариков, видевших много горя», – мне объяснил один доктор.

«Старику», видевшему так много горя, едва стукнуло двадцать шесть лет.

Ближе стоявшие Блоки не видели моей главной особенности: рассеянный, а – видит; говорит гладко – а мимо; во что вперен – о том молчит; слово – велосипед, на котором, не падая, лупит по жизни; а ноги – изранены. <…>

Через головы всех читателей считаю нужным сказать это сплетницам, исказившим суть моих отношений с Блоком; поздней мой друг (видный критик <Иванов-Разумник>) признался мне: выслушав в свое время ходившие обо мне легенды, почувствовал он неприязнь ко мне, которую перенес и в печать; никто не понял, что под коврами гостиных, которые мы попирали, уж виделась бездна; в нее должен был пасть: Блок – или я; я ведро не пролитой еще крови прятал под сюртуком, и болтая, и дебатируя. <…>

Всё – мелочи, меркнущие перед объяснением с Щ. и с Блоком.

Щ. призналась, что любит меня и… Блока; а – через день: не любит меня и Блока; еще через день: она – любит его, – как сестра; а меня – “по-земному”; а через день – всё – наоборот; от эдакой сложности у меня ломается череп; и перебалтываются мозги; наконец: Щ. любит меня одного; если она позднее скажет обратное, я должен бороться с ней ценой жизни (ее и моей); даю клятву ей, что я разнесу все препятствия между нами иль – уничтожу себя.

С этим являюсь к Блоку: «Нам надо с тобой говорить»; его губы дрогнули и открылись: по-детскому; глаза попросили: «Не надо бы»; но, натягивая улыбку на боль, он бросил:

– «Что же, – рад». <…>

Я стою перед ним в кабинете – грудь в грудь, пока еще братскую: с готовностью – буде нужно – принять и удар, направленный прямо в сердце, но не отступиться от клятвы, только что данной Щ.; я – все сказал: и я – жду; лицо его открывается мне в глаза голубыми глазами; и – слышу ли?

– «Я – рад».

– «Что ж…»

Силится мужественно принять катастрофу и кажется в эту минуту прекрасным: и матовым лицом, и пепельно-рыжими волосами.

Впоследствии не раз вспоминал его – улыбкою отражающим ему наносимый удар; вспоминал: и первое его явление у меня на Арбате, и какое-то внезапное охватившее нас замешательство; вспоминалось окно; и – лед за ним; и очень малые здания издали; там грязнели клокастые, черно-синие, черно-серые тучи, повисшие сиро над крапом летящих ворон.

Вот – все, что осталося от Петербурга; я – снова в Москве: для разговора с матерью и хлопот, как мне достать денег на отъезд с Щ.; от нее – ливень писем; такого-то: Щ. – меня любит; такого-то – любит Блока; такого-то: не Блока, а меня; она зовет; и – просит не забывать клятвы; и снова: не любит.

Сколько дней, – столько взрывов сердца, готового выпрыгнуть вон, столько ж кризисов перетерзанного сознания.