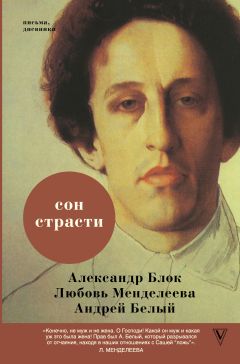

Текст книги "Сон страсти"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)

Т в о й

22 июня вечером <1903. Бад-Наугейм>

Сегодня – 3-е письмо.

Я приду, схвачу Тебя за руки и никуда не отпущу. Посмотрю Тебе прямо в глаза, и Ты все, все, все поймешь. Откажись, я говорю. Мне весело. Тебе тоже будет весело. Весело оттого, что я Тебя люблю. Побудь со мной наедине.

Сладким вином на прощанье —

Кипрским вином напою!

Выпьем за наше свиданье,

Выпьем за удаль мою.

Это старый романс. Ты пой мне романсы, я их больше всего люблю. Я простой, простой. Тут только одно лишнее – «на прощанье». Я прощаться не хочу, и Ты тоже. Если Тебе лень, я Тебя расшевелю. Помучился – и будет. Обнимаю Твою талию, целую Твои губы, прямо.

Т в о й

23 утром (июня 1903. Бад-Наугейм>

Сейчас я получил Твое письмо от 19-го, где сказано, что Тебе опять не хочется играть. В этом все дело, что Ты неопределенна и уступчива. Если не очень хочется, то, ради Бога, откажись. Я уверен, что это лучше. Свали все на меня одного (это так и есть), если Тебе не «стыдно», что я такой. Но только не соглашайся, потому что, если рассуждать о том, что «подведешь», и из-за этого играть, то мы потеряем, а это поважнее. Потеряем если не так много времени, то больше, чем можно, – понимаешь чего? (нет слова). Над<ежда> Яковл<евна Губкина> могла бы и сама об этом догадаться, – что теперь не время. Кроме того, прости, она выказала, главное, поразительное безвкусие и грубость, заставив Тебя играть старуху Бальзаминову. По-моему, это – выше меры, за это я на нее до сих пор злюсь страшно. Наверное, Твоя мама найдет это безвкусным так же, как я; Ты, если хочешь, спроси ее об этом. Я знаю, как трудно отказаться, но, по-моему, если Тебе так неопределенно – то хочется, то не хочется – то лучше отказаться теперь, чем потом. Эта роль тебя не удовлетворит, тебе станет скоро лень, такой спектакль нам ничего не напомнит. Что в Рогачеве ничего не устраивается, по правде сказать, меня больше чем радует. Пускай Над<ежда> Яковл<евна> достает себе актрису хоть оттуда, наверное кто-нибудь да найдется, она уж теперь из упрямства и «по традиции» требует Тебя и не догадывается, что произошло нечто совсем новое и об этом тоже следует подумать. И все это с подкладкой легкомысленного народолюбства, Ты знаешь эту ее черту, и мама знает, даже при мне смеялась над ее изобретениями в таком роде.

Знаю, что пишу Тебе рискованные письма. Но я пишу, совсем все договаривал, не оставляя ничего. По-моему, так. Если Тебе ни в каком случае не удастся отказаться (хотя ведь все дело в том, как кто отнесется), то напиши, уж теперь в Петербург, вероятно. Мы уезжаем, наверное, во вторник 1 июля, значит, последнее письмо от Тебя может быть от 26-го нюня (пойдет 27-го), в крайнем случае – от 27-го (пойдет 28-го). В Петербурге 3-го.

Мне страшно интересно, что Ты видела в Шахматове и понравилось ли Тебе там. Я считаю дни и часы, иногда совсем вне себя, чтобы видеть Тебя скорее. Теперь уж и утром, и днем, и вечером.

Находит ли все-таки мама, что Тебе надо играть? Чувствуешь ли Ты, Милая, Дорогая моя, определенно, после моих писем, что лучше не играть? Ты понимаешь, Милая, что я рад бы не говорить этого, – может быть, из-за пустой вещи даже. Но мне кажется, что здесь много правды, что даже эта пустая вещь может напутать.

Если бы Ты приехала, когда мы приедем! Понимаешь, почему я хочу? Потому что мы останемся совсем одни, можем уйти и пропасть. Мне так необходимо это – быть вдвоем с Тобой – хочу этого упрямо, страстно, ревниво, Милая, Милая.

Т в о й

23-его вечером <июня 1903. Бад-Наугейм>

Мне хочется, чтобы Тебе не было тяжело от моих писем. Чтобы не было досады на меня за то, что я хочу расстроить то, что уже наладилось и пошло своим чередом. У Тебя бывают настроения, когда Ты досадуешь на меня, по крайней мере – были. О теперешнем я лучше даже не буду говорить; Ты сама сказала, что переменилась опять с тех пор, как мы расстались, потому я не загадываю. А еще потому, что Ты уже не можешь ответить мне на это и следующие письма иначе, как в Петербург разве.

У меня бывают совсем новые и странные мне самому мысли – хорошие. Я не скажу какие, очень долго и не выйдет – лучше Ты сама разбери, в чем мои перемены. А они есть. И именно Твое влияние я чувствую во всей силе. Какое хорошее и свежее! Мне уж хочется так попроще сказать, чтобы опять не уйти в слова, которыми все равно ничего не скажешь.

Мне бы хотелось сказать Тебе сейчас что-нибудь совсем необыкновенное, да не выйдет. И что не выйдет, мне даже ничего, а Ты, если хочешь, сама почувствуй, какая у меня дума. Не то чтобы определенное что-нибудь, а так – вообще хорошо. Мне только кажется, что Тебе не совсем хорошо иногда бывает. Лень, от лени устаешь, а та лень, которая недавно нравилась (когда Ты бродила в полях и лежала в траве), – перестала нравиться. Собой не очень довольна. Долго как еще нам не видеться. Около двух недель. Хоть бы как-нибудь дошла до Тебя моя дума. Как-нибудь из Шахматова, где Ты была 19-го. Только бы побыть с Тобой вдвоем и выспросить у Тебя побольше. Милая, Милая, Милая. Я ужасно

Т в о й

24-ого утром <июня (7 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм>

Милая, как я рад, что Тебе понравилось Шахматово. Я не рассказывал о нем, потому что всегда мало ценишь то, к чему привык. А как вспомнишь, так кажется теперь, что нет лучше места, где б нам с Тобой жить. Единственно не совсем приятно, что на будущее лето там могут оказаться Кублицкие (не на все лето), но мы можем (и умеем) вполне эманципироваться от них. Ты видишь по моим письмам и по всему моему тону, что я страстно хочу нашей отдельной жизни и ревную Тебя ко всякой другой. Страстно хочу, чтобы нам удалось теперь, когда я вернусь, бродить по Шахматову вдвоем, главное вдвоем, пропадать надолго, не попадаться на глаза никому. Всё Шахматово создано для этого, окружено лесом, холмисто, долинно, прохладно. Ничего нет лучше. Хочешь? Я даже хочу в первый же день, потому и прошу Тебя приехать. Это такое сильное желание, такая безумная тоска о Тебе Одной, такая дикость ко всему другому, что, право, может быть хоть некоторым оправданием всего, что я писал. Вчера вечером я опять думал о том, что предстоит делать просто фактически перед свадьбой, и решительно убедился, что я неспособен и думать о спектакле, до того много надо обсуждать, представлять себе. И, если я об этом буду думать, будет только необыкновенно хорошо, если же пойдут развлечения, то я буду бросаться из стороны в сторону и ничего, как следует, сделано не будет. Да я и шагу ступить не сумею ни в чем, что не касается Тебя прямо, такое острое, томительно ревнивое время. Я пишу все – «ревность». Это правда, я наконец нашел окончательно это слово и стою за него. Ты должна быть втайне и явно не недовольна им, мне так чувствуется. Ты и прежде этого хотела и сама от этого страдала. Мне нет дела до Зинаиды Гиппиус и проч<их>, вообще к делам, не касающимся нашей свадьбы, приходится принуждать себя, напр<имер>, к более или менее покорному сиденью в Наугейме, даже, хотя это касается мамы). К черту все, пока я не увижу Тебя Одну, не услышу Твоего голоса отдельно от других, не буду свободен от всяких других отношений. Ужасно я одичал, Ты не можешь себе представить, часто трудно выговаривать слова, по вечерам хочется спрятаться в парке. Все Ты, все Ты, и больше ничего на уме. Надо думать, что 6-го июля утром мы приедем в Шахматово (отсюда – 1-го, в Петерб<ург> – 3-го, из Петерб<урга> – 5-го). Я уж и писать разучился (если писал лучше), и все как-то «сводится на нет», все дела и дни проходят, как посторонние и досадные, также и слова. Терпенья уж мало. Милая, Ты чувствуешь все это во мне?

Т в о й

28–29 июня <1907. Петербург>

Люба крошка.

Получил два твоих письмеца. Я уж тут и писал много прозы и стихов и видел и Георг<ия> Ив<ановича Чулкова>, и Городецкого десять раз, и Пяста, и был в забавных оперетках и фарсах, и пьянствовал, и ездил в море с прис<яжным> пов<еренным> Соколовым, Аничковым и Чулковым на моторной лодке. Часть этого описана в стихах, которые, я думаю, надо отдать «Знанию» (Л. Андреев передал через Чулкова официальное приглашение мне и Ауслендеру), а часть – лучше рассказать, а то очень много писать. Пришло хорошее «Руно» с «Королем на пл<ощади>» (рис. Сапунова очень хороший – во весь лист) и с моим заявлением. Скоро выйдет № с моей статьей, которой редакция довольна и придает ей значение, а № 6 выйдет во 2-ой половине июля, туда я должен к 15-му послать статью о лирике, уже начатую, а потом – думаю приехать в Шахматово и писать статью о драме. Планов и событий по обыкновению так много, что всего не напишешь. Стихи я привезу, конечно, они длинные. Обо мне и о всех нас очень много и обстоятельно пишут в «Руси». Кугель уже где-то разнес «Незнакомку». Получила ли «Зверинец»? Вячеслав <Иванов> в Могилевской губернии. – Больш<ей> ч<астыо> – все жарко, свежее всего по ночам – и сейчас ночь. Пишу, вернувшись от Пяста. От Аничковской работы я совсем отказался. Привезу тебе много новых интереснейших книжек.

Господь с тобой, моя милая.

С а ш а

29 июня. Днем <1907. Петербург>

Маленькая Люба.

Еще не послал тебе письмо, как получил твои розы. Все осыпались, и белые лепестки пожелтели, остались только красные – очень свежие. Я их рассыпал по столу. Жара смертная, а сейчас нужно писать о Городецком – как тут писать?

С а ш а

<2 июля 1907. Петербург>

Маленькая моя.

Я получил твое письмо с Бориным, и стало немножко неприятно, что опять начинается все это. Можно ли быть таким беспомощным человеком, как он! Посмотрим, что он тебе напишет. Письмо я выброшу, а Борю, в сущности, люблю, или только жалею – уж не знаю.

Статья о лирике подвинулась очень, скоро я надеюсь кончить ее, несмотря на то, что стоят мучительные жары, от которых мы все очень страдаем. <…>

Было, кажется, покушение на Леонида Андреева, очевидно – Союза р<усского> н<арода>. Мы виделись последнее время с Городецким и Пястом. Я был на отпевании Ольги Кузьминичны <Тетерниковой> – один. Федор Кузьмич <Тетерников (Сологуб)> был очень трогателен и, кажется, рад. Понес гроб – маленький, без шляпы, и вдруг – потерял туфлю. Тут я подошел и крепко поцеловал его. Потом мы шли за гробом, и он рассказал мне, что его, за выслугой срока, отставили от места инспектора и дали крошечную пенсию – всего 500 рублей. Все это случилось одновременно. Что ему необходимо печататься, и он будет писать в «Руно» большую статью: «Вечная сестра», что истинная трагедия потерять сестру, больше, чем потеря Прекрасной Дамы и матери. Потом мы ели кутью на могиле, и я ушел в город, купил тебе три журнала, уж не знаю, послать или привезти.

Напиши, Люба маленькая, поскорей.

Твой Саша

3 июля <1903>. Петербург

Моя Дорогая, Родная, бесконечно Милая, я увижу Тебя скоро. Зачем Ты думаешь, что мне неприятно то, что Ты написала, что не приедешь 6-го. Представь себе, я последние дни как раз подумал об этом точно так же, как Ты. Это не просто «приличие», которое нужно игнорировать, а, конечно, больше. Я понимаю и вовсе не огорчен, а приеду просто сам, скорее всего вечером (в воскресенье), если достану только лошадь (мою придется утром запречь, чтобы везти нас со станции). Видишь, я все-таки стал сам соображать такие вещи, и Тебе не придется меня убеждать. Но пока еще так медленно соображаю, что не написал Тебе об этом. А мне бы хотелось все-таки, чтобы Ты еще побывала теперь в Шахматове и чтобы я показал его Тебе. Ты можешь приехать с мамой, а может быть, когда-нибудь и одна? Мы будем говорить об этом, но уверяю Тебя, что я понял и согласен с Тобой и с мамой. Как здесь хорошо после заграницы! Я все что можно было убрал в нашей квартире, моя комната при лампе ужасно напомнила мне Серпуховскую, Тебе, пожалуй, понравится. А у Тебя ужасно пусто, нет письменного стола, ширм, туалета, мебели, но будет уютно и хорошо. Мне все ужасно нравится. Сейчас я был у Мякишевой <у модистки>, она обещала прислать завтра вечером, если не надует, привезу. Тетя Маня <М.А. Бекетова> пишет, что была у вас, видела Тебя в розовом платье и побоялась сказать Тебе, какая Ты была восхитительная. И вообще, Ты боялась ее, а она Тебя, как полагается. А другие два раза (в Шахматове и в церкви) Ты была бледная. Когда мне все это читают, я чувствую, что знаю все это лучше и больше всех, и моим надеждам нет границ.

Я люблю Тебя, Золотокудрая Розовая Девушка, люблю больше моих сил, мне весело и хорошо так, как не было никогда. Сегодня я смотрел Твои карточки, видел Твои письма, все, что Ты писала своей рукой, мне дорог каждый кусок бумаги, на котором Ты провела черту. Как хорошо, что мы не будем играть, Ты меня обрадовала бесконечно. <…>

Боже мой, как я хочу видеть Тебя скорее и все забыть сначала, когда увижу Тебя, не думать ни о чем, даже не говорить, только смотреть в Твои глаза, моя Милая, моя Красавица, Ненаглядная, Счастье мое! Может быть, нужно написать еще о делах. А я не пишу. Зачем Ты не поручила мне ничего? Я могу только без конца писать страстные слова, больше у меня в эту минуту ничего нет в мыслях. И последнее письмо! Я не помню, не верю своему счастью, не понимаю, что со мной, откуда это? Если я не приеду в воскресенье, то в понед<ельник> приеду. До свиданья, по-настоящему, как редко бывает в жизни, моя Дивная, моя Чудная, мне страшно и весело.

Т в о й

<26 мая 1907. Петербург>

Моя милая.

Без тебя одиноко. Небо слишком высокое, вода слишком глубокая. Сейчас ночь, и я смотрел в окно. К тебе очень большая нежность. Буду писать. Рябушинский очень любезен – будет платить жалованья 40 р. «Кор<оль> на площади» – только 225 <рублей> (11/2 листа) – будет с Сапуновской картинкой. В «Руси» опять мои стихи. – Вчера были с Чулковым вечером и ночью в саду (увеселительном) около театра Комиссаржевской. Говорили много и ели, а пили мало. Сад очень ускушнительный, как все. – Сегодня я получил письмо через «Скорпион» от какой-то дамы под инициалами, которая желает прийти ко мне и говорить «на далеком расстоянии», потому что ей не с кем говорить, а я написал: «Кто придет – будь как Ангел светел – прими его просто, будто видел во сне». Я ответил, что буду ждать ее на этих днях около 7 ч. веч. Вот новости. Сейчас был Женя <Е.П. Иванов>. Придет во вторник обедать. В сущности, из всех здешних людей хочу видеть его одного. Кузмин мне прислал свои две книжечки – очень красивые.

Я ничего тебе не посылаю, потому что обо всем буду писать. Мож<ет> быть, с мамой пришлю.

Пиши мне, моя маленькая кроха. Когда от тебя нет долго писем, я о тебе беспокоюсь. Ты как обо мне думаешь?

<23 февраля 1908. Петербург>

Милый друг мой. <…> Я очень много думаю о том деле, которым ты занята. У меня очень широкие и определенные планы в будущем. Вкратце – вот в чем дело: интеллигентный театр приходит к концу. Та интеллигенция, для которой играете теперь вы и остальные, – одинаково не может быть показателем реальности театрального дела. Современный репертуар – от Шпажинского до Метерлинка – может быть подвергнут критике и подлинному суду – не перед лицом этой интеллигенции, для которой все равно, забавно или скучно, а только перед лицом будущего: 1) отдаленного; тогда – нужно слушать Вагнера, Нитче, Ибсена, социалистов, философов и т. д.; 2) пред лицом ближайшего будущего, в котором единственно реальным и имеющим почву учреждением по части театра будет народный театр.

Только народ покажет истинную ценность той драматургии, о которой умирающая интеллигенция может судить только случайно и необоснованно. Вот почему так остро стоит вопрос о мелодраме, о пользе (русский утилитаризм), о содержании.

Статистика показала с очевидностью, что 1) театр необходим для народа, и в России развивается очень успешно народный театр, 2) что народу чужды и отвратительны какие бы то ни было тенденции и поучения со сцены, 3) что народ способен воспринимать и ценить именно тот пафос высокой драмы и трагедии (например, «Гроза») и высокой комедии (например, «Женитьба»), который более не воодушевляет современную театральную публику, но о котором мечтают передовые люди эпохи.

Только в том театре, который имеет реальную почву под собой, 1) сам собою разрешится совершенно спорный для нас вопрос о нужности или ненужности Метерлинка, Гофмансталя, Ведекинда и т. д.

2) Сами собой отпадут модные и тоже неразрешимые теперь вопросы о первенстве режиссера или автора, об актерских соревнованиях и интригах, доходящих до абсурда, и т. д.

Реальную почву может иметь теперь, конечно, только народный театр, в самом широком смысле (фабричный, сельский, солдатский и т. д.), потому что только свежая публика достойна уважения, а без публики – нет театра (независимо от всех возможных «Студий», которым можно предоставить самое широкое развитие). Потому необходимо приглашать всех вас (стоющих) к этой работе, в которой место нудных вопросов о количестве таланта, техники, голоса и т. д. – занимает живая работа.

На эту тему, я, вероятно, и прочту лекцию. Мне очень интересно бы знать, что думает об этом Мейерхольд и знаешь ли ты всю нереальность теперешней вашей работы (независимо от техники, навыка, ученья и т. д.). Поговори с Мейерхольдом об этом и напиши мне свое и его мнение. То, что я говорю, более чем реально и, по-моему, истинно празднично.

В вашей труппе я считаю очень важными для дела народного театра – Наталью Николаевну, тебя (по всей вероятности) и (очень возможно) – Мейерхольда, изобретательность которого можно направить по очень хорошему руслу.

–

Ты довольна своей игрой в «Электре»? Я сейчас не могу еще прислать тебе 30 рублей, но когда получу, пришлю. Мама, верно, напишет тебе. Напиши ей неск<олько> слов. Я в Ревеле купил у букиниста театральный журнал (старый немецкий) и картинки (между прочим, «Электра», «Медея» и мн. др.).

Милая, я бы очень хотел обо всем этом с тобой поговорить. <…>

4 апреля <1908. Петербург>

Милая, ты знаешь сама, как ты свободна. Но о том, о чем ты пишешь, нельзя переписываться. Я совершенно не знаю ваших маршрутов и не имею понятия, куда писать. Это письмо пишу наугад. Твоего письма я не понимаю, т. е. не понимаю того чувства, которое было у тебя, когда ты писала. Может быть, не понимаю от своего теперешнего равновесия. Но чем больше я в равновесии, тем больше знаю реальное. Что тебе написать, совсем не знаю. Ты пишешь мне, как чужая, – не так ли? Знаешь ли ты, насколько важно для меня твое письмо и имела ли ты какое-нибудь отношение ко мне, когда его писала? Ты пишешь, что я могу спрашивать. Я спрашиваю прежде всего, представляется ли тебе все будущее совершенно вне меня или ты просто можешь судить теперь только о близком будущем?

Только эти вопросы. И то – слишком трудно задавать их в письме. А что, – письмо твое написано из самой глубины? Или – ты не знаешь теперь своей глубины?

Я пишу очень сухо. И стараюсь только простейшее. Я не знаю, как ты можешь понять меня «там»? И можешь ли понять. Ты пишешь до такой степени странные вещи о деньгах, о «честности» и т. п. Из этого я заключаю, что ты не понимаешь больше меня.

Писать это письмо мне трудно.

Куда писать?

9 июня 1908. Шахматово

Милая моя. Я приехал сюда 4-го, а твое письмо получил только на днях. Странно, ты пишешь, что тебе показалось, что я думаю о тебе. Я думаю каждый день – в Петербурге и здесь.

Странно жить здесь без тебя в пустом доме. Наши деревья все пышнее, сирень покрыта цветами, будут сильно цвести жасмины, ирисы и лилии. Только розы замерзли. Но отходят. Очень часто я хочу писать тебе. Но ты так далеко, и я многого не могу понять в твоем письме. Что значит, что ты все лето будешь одна? К 1 июля я думаю все-таки опять вернуться в СПб. Большей частью я в очень бодром настроении. Но очень бесплодна жизнь. Когда ты думаешь вернуться и есть ли у тебя зимние планы? Господь с тобой.

С а ш а

Что и как ты играешь? – Бывает у тебя когда-нибудь желание приехать в Шахматово? <…>

Река раскинулась. Течет, грустит лениво

И моет берега.

Над скудной глиной желтого обрыва

В степи грустят стога.

О, Русь моя! Жена моя! До боли

Нам ясен долгий путь!

Наш путь – стрелой татарской древней воли

Пронзил нам грудь.

Наш путь степной, наш путь – в тоске безбрежной,

В твоей тоске, о, Русь!

И даже мглы ночной и зарубежной

Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами

Степную даль.

Нам в призрачном дыму блеснет святое знамя

И ханской сабли сталь.

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль…

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль…

И нет конца! Мелькают версты, кручи…

Останови!

Идут, идут испуганные тучи,

Закат в крови…

Закат в крови! Из сердца кровь струится!

Плачь, сердце, плачь:

Покоя нет! Степная кобылица

Несется вскачь!

Александр Б л о к

7. VI.08. Шахматово

14 июня <19>08. Шахматово

Милая, только сегодня утром пришла твоя телеграмма, я ответил на нее. А твое письмо (второе) я получил третьего дня и ношу с собой. На него я могу ответить тебе только, что думаю о тебе каждый день, тебя недостает каждый день и я живу все время тем, что жду тебя. До сих пор я не могу определить, должен ли я жить один; я теперь переживаю эту одинокую жизнь и знаю, что она очень хороша, но бесплодна, бесплодна – другого слова не придумаешь. Может быть, нам нужно временами жить вместе. Теперь мне часто кажется, что мы можем жить вместе всегда, но – не знаю. Здесь очень тихо – жарко, сыро и пышно. Наш сад растет. Я бываю много один. Переделываю «Песню Судьбы». Может быть, даже и кончу ее к 1 июля, когда вернусь в Петербург. Туда меня тянет. Здесь трудно жить без тебя. Я думаю о том, что ты вернешься в августе и мы вместе будем жить здесь осенью. Что ты думаешь об этом? Я не знаю, когда ты вернешься. Досадно получать письма, которые идут около недели, и самому досадно писать. Но у меня очень постоянная надежда на то, что мы могли бы прожить здесь золотую осень.

Меня тянет теперь опять в Петербург. У меня очень дружеские и настоящие, даже трогательные отношения с Чулковым (и, конечно, с Женей <Е.П. Ивановым>). И хорошие отношения с Сюннербергом. Может быть, устроим журнал (!). Кроме того, Ф.Ф. Комиссаржевский будет в Петерб<урге>, надо обсудить «Праматерь». У Бравича – оспа. Петербург необыкновенно красив теперь. Там привлекательно то, что легче переживать это какое-то переходное в жизни время – от встречи до встречи с тобой. Очень много средств забывать о времени и произвольно устанавливать дни и ночи. А здесь нет этих средств – без тебя.

Может быть, ты заметила, что я давно уже не умею писать тебе. Мое отношение к тебе уже не требует никаких слов. А вообще письма писать я умею, по-прежнему.

«Песнь Судьбы» все так же важна для меня. Но теперь еще по-новому, точно я еще больше ее пережил и смотрю на нее объективнее и свободнее. – С Н.Н. <Волоховой> я так и не простился, не писал ей и не получал от нее писем.

Теперь ты видишь, как я живу? Читала ли ты «Корабль» д’Аннунцио? Прочти – это очень искусная трагедия.

А что же сцена? Это очень важно для тебя?

Получила ли ты деньги из Грозного? Там лежат 50 р., посланные по телеграфу в конце мая. Надо ли тебе еще? Если надо, я пришлю из Петербурга.

Твои письма мне получать важнее всего, хотя и досадно, потому что – запоздалые. Настанет ли когда-нибудь время, что мы перестанем разлучаться?

Т в о й

В ночь, когда Мамай залег с ордою

Степи и мосты,

В темном поле были мы с Тобою, —

Разве знала Ты?

Перед Доном темным и зловещим,

Средь ночных полей

Слышал я Твой голос сердцем вещим

В криках лебедей.

С полуночи тучей возносилась

Княжеская рать,

И вдали, вдали о стремя билась,

Голосила мать.

И, чертя круги, ночные птицы

Реяли, вдали.

А над Русью тихие зарницы

Князя стерегли.

Орлий клекот над татарским станом

Угрожал бедой.

А Непрядва убралась туманом,

Что княжна фатой.

И с туманом, над Непрядвой спящей,

Прямо на меня

Ты сошла, в одежде свет струящей,

Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу

На стальном мече,

Освежила пыльную кольчугу

На моем плече.

И когда, наутро, тучей черной

Двинулась орда,

Был в щите Твой Лик Нерукотворный

Светел навсегда.

Александр Б л о к

14 июня 1908

Шахматово

19 июня <1908. Шахматово>

Милая, только вчера я получил твое третье письмо (от 8 июня). Страшно долго. Это мое письмо – третье. Получила ты? Я все думаю, что мы с тобой будем жить в Шахматове осенью, а зимой – в Петербурге, так, как мы говорили. Напиши мне, сломать ли стену до твоего приезда (и уничтожить столовую). По-моему, надо. Мож<ет> быть, я займусь этим, когда вернусь в город (1 июля). – Скоро выйдет моя книга. «Песню Судьбы» я, кажется, кончу здесь. Третий акт придумал. Если бы ты сейчас вернулась в Шахматово, я прожил бы здесь с тобой до осени. Я никого не люблю, кроме тебя.

Т в о й.

Продолжаешь ли ты не верить в себя как в актрису? Надоела ли тебе эта жизнь? Отчего в твоих письмах есть что-то тревожащее меня, как будто – легкомысленное? Или ты просто не умеешь писать?

26 июля, вечер <1908. Петербург>

Если бы ты знала, каковы мои чувства и мысли, ты, может быть, приехала бы несколько раньше 16 августа. С каждым днем все тяжелее. Не знаю, как дождаться тебя, хотя бы пришлось убедиться воочию, что в тебе что-то невозвратно отошло, как я думаю (т. е. не в тебе самой, мож<ет> быть, а в твоей любви ко мне).

Всего ужаснее – неизвестность. Я вижу окончательно, что так я жить не могу. И пока я не убежусь твердо в том или ином (т. е. нужен я тебе или не нужен) – все это время будет сплошной пыткой. Сначала чувствовал себя только нравственно тяжело, теперь и физически. Если б ты писала мне что-нибудь отрадное, ждать было бы легче. Но ты пишешь все тяжелее для меня, все «объективнее». Ради Бога, Люба, не утяжеляй камня на сердце, ведь я не кукла. Пока у тебя «апатия», у меня – пытка. Реши что-нибудь. Ты старишь меня своими письмами. Если я тебе чужой, признайся себе в этом. Пока я не узнаю чего бы то ни было, я не могу ни работать, ни жить, ни думать. Такое «условное» одиночество – хуже каторги. Посылаю тебе это письмо на проклятый Кавказ, куда оно придет немилосердно поздно. Прости, что я мешаю тебе жить, прости. Может быть, писать все это – только еще отравлять тебя и себя. Но я, кажется, дойду скоро до равнодушия полного, отправлю к черту весь этот проклятый мир.

Целую твою руку.

Т в о й

<2 августа 1908. Петербург>

Может быть, правда, твои письма закрывают тебя от меня. Ведь я не упрекал, и ты не обижайся, ты знаешь ведь, что я не хотел тебя обидеть. Я все время полон мыслями о тебе и только на тебя и надеюсь. Правда, что я не вижу твоей сцены и говорю о ней, может быть, слишком легкомысленно. Но все это – от боли, которая была очень мучительна долгое время, а теперь надеюсь, что не очень долго осталось ждать, что ты уедешь раньше 17-го, и буду стараться ждать тебя тихо и сосредоточенно. В тот месяц я жил такой растрепанной, бестолковой и скверной жизнью; мне казалось часто, что ничего уже не осталось в мире, за что можно ухватиться. Но может быть, и есть еще? И ты вернешься ко мне?

Ты расскажешь мне все о себе и о театре. Нам необходимо жить вместе и говорить много, помогать друг другу. Никто, кроме тебя, не поможет мне ни в жизни, и, ни в творчестве. Я просмотрел «Песню Судьбы» еще раз. Отдам ее переписать и, кажется, пошлю наконец в Худож<ественный> театр. Будь что будет. Мне жаль только, что ты не прочтешь ее целиком и в новом виде до посылки. А может быть, я и подожду с этим тебя. Приезжай, ради Бога, скорее, как только сможешь, скорее. Мне пусто и холодно без тебя. А тебе не нравятся те стихи, которые я посылал тебе? <…>

Господь с тобой, моя единственная.

Т в о й

Я думал опять уехать в Шахматово, но теперь уж не стоит; ты ведь скоро приедешь? Знай, что каждый день для меня важен, без тебя точно жизнь проходит зря. И пиши мне чаще, насколько можешь, хоть по два слова. День приезда напиши. Я надеялся, что август мы проведем в Шахматове, и совсем пришел в отчаянье, когда узнал, что ты не приедешь 1-го, как писала. Ну, хоть сентябрь проведем, может быть, землю копать будем. Земля ведь многое объясняет.

Варшава, 1 декабря <19>09

Люба, я застал отца уже покойным. Он умер в 5 час. дня. Ты, вероятно, получила телеграммы. Он мне очень нравится, лицо спокойное, худое и бледное, и приподнятые плечи. Ехать было страшно одиноко, все время тосковал и тоскую без тебя. Останусь здесь на несколько дней, на сколько – не знаю. Во-первых, – похороны только в пятницу. Во-вторых, – буду разбирать его квартиру и дела. Ты напиши мне. Я остановился в Венской гостинице (Маршалковская, 102, против Венского вокзала). Комната № 58 (чисто, стоит 2 рубля, гостиница известная). Сейчас мы со Спекторским исходили пол-Варшавы.

Впечатления буду рассказывать тебе потом. Устал, в конце концов. Теперь, во всяком случае, гораздо легче, чем было в поезде.

Главное, ты будь благополучна. Напиши. Господь с тобой.

27 мая / 10 июня 1911. <Шахматово>

Люба, я не могу отвечать на твои интересные письма такими же из Шахматова. Мир, как всегда, удален, неизвестно, что делается в нем, а мы тихо живем с мамой и тетей. Мужики нищие и несчастные, большей частью холодный май, дни тянутся долго, пушистая собачка плачет на цепи, постройка тянется, но мало беспокоит. Все это ты знаешь. Я брожу, занимаюсь много дописываньем старых стихов, которые мне почти все надоели; хочу скорей развязаться со II и III книгой. Почти ничего еще не чувствую. Ем массу яиц и пью молоко.

Захожу каждый день в твою комнату. Написал Пясту просьбу, чтобы он приехал. А книги тебе надо? Что, кроме «Грозы» и «Гамлета»?

Твои два письма о параде и о Гамлете – очень хорошие и умные. Пиши еще такие, когда тебе будет время. Мне очень нужно получать такие известия. Мне захотелось в Берлин после твоего письма.

Господь с тобой, милая.

С а ш а

30 мая / 12 июня 1911. <Шахматово> Духов день

Люба, вчера я был очень бодр и деятельно настроен и понял очень много в своих отношениях ко многим. Прежде всего – к тебе.

Собирался писать тебе большое письмо, но сегодня уже не могу, опять наступила апатия. Уж очень здесь глухо, особенно в праздники некуда себя девать. И это подлое отсутствие даже почты, что теперь прямо тягостно, когда тебя нет.

Я хотел тебе писать о том, что все «единственное» в себе я уже отдал тебе и больше уже никому не могу отдать даже тогда, когда этого хотел временами. Это и определяет мою связь с тобой. Все, что во мне осталось для других, – это прежде всего ум и чувства дружбы (которая отличается от любви только тем, что она множественна и не теряет от этого); дальше уже только – демонические чувства или неопределенные влечения (все реже), или, наконец, низкие инстинкты.

Все это я мог вчера сказать еще определеннее, но я думаю, что ты и из этого поймешь то, что я хотел только точнее определить.