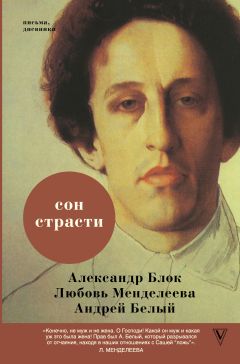

Текст книги "Сон страсти"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)

Остаюсь радостно любящий Тебя

Боря <…>

Блок – Белому

<26 августа 1907. Шахматово>

Глубокоуважаемый и дорогой Боря. Всегда буду помнить ночь и утро, которые мы провели с Тобой в Москве. Чувствую ясно, какой тишиной и печалью великой важности они были овеяны. Не думай, что я забуду. Мы разно живем, совсем разно, но у нас взаимно нет и не должно быть ничего нарушающего и оскорбляющего нашу роковую близость. Помни меня и Ты, как я буду помнить Тебя. Уезжаю отсюда с чувством простым и ясным к Тебе. <…>

Глубоко преданный Тебе

Александр Блок

Блок – Белому

<1 сентября 1907. Петербург>

Милый Боря.

Уезжая из Шахматова, я на станции получил Твое письмо. Это было последнее летнее впечатление – светлое, радостное, надежное, ободряющее. Будь уверен, что Ты – из близких мне на свете людей – один из первых: очень близкий, таинственно и радостно близкий. Все эти дни я думаю о Тебе много и светло, с настоящей любовью и верой. Наша встреча в Москве имела для меня значение, какого я не ожидал: после нее – каждый день прибавляет мне знания о Тебе и веры в Тебя. Это – какое-то новое знание, не прежнее, и, действительно, освобождающее, говоря Твоим радостным словом. Оно открывает мне Тебя впервые, как человека прежде всего – человека, измученного глубоко и реально и всегда носящего в себе правду и верность. Образ Твой ношу в себе и люблю его высокой любовью. <…>

Пиши мне, когда захочешь, также буду и я. Кроме того, я надеюсь и хочу видеть Тебя в Петерб<урге>, хотя бы на лекции.

Целую Тебя крепко и радостно, милый друг.

Твой Саша

Блок – Белому

<23 сентября 1907. Петербург>

Милый Боря.

Отзовись. Мне кажется, что впечатления от «Балаганчика» на сцене вновь подтвердили Твои опасения относительно меня. «Утра России» я не мог достать, потому что оно не продается здесь, и не читал Твоего фельетона, о котором только слышал от чужих. Пришли.

Дело не в «Балаганчике», которого я не люблю, не в том, что физиономия Петербурга этого сезона – совершенно иная, чему способствует уже и будет способствовать Л. Андреев (я с ним познакомился; он уж очень простоват и не смотрит прямо). Дело в том, что растет какое-то тяжкое беспокойство. Я боюсь за будущее всех нас. При всей сложности и запутанности здешних отношений и «вопросов» – во мне преобладает бодрая печаль.

Мне очень надо услышать слово от Тебя. Если бы я был уверен, что мне суждено на свете поставлять только «Балаганчики», я постарался бы просто уйти из литературы (может быть, и из жизни). Но я уверен, что я способен выйти из этого, правда, глубоко сидящего во мне направления. Могу и один, хотя бы меня травили со всех сторон. Но мне нужно знать теперешнее Твое отношение ко мне. Наше московское свидание оставило на мне глубокий след. Мне нужно или Твоей дружеской поддержки, или полного отрицания меня. Только – не подозревай, потому что я всеми силами хочу признаться в своей вине перед всеми, насколько и как только сознаю ее. Я допускаю, что я имел дурное влияние на Чулкова (в чем он упрекает меня), что я-то и есть настоящий мистический анархист (что утверждают Чулков и Философов), что я был настоящим элементом разложения. Но все это – не подлинный я. И мое «письмо о мист<ическом> анарх<изме>» (в «Весах») исходило от меня подлинного, но, мож<ет> быть, благодаря своей печатной и широковещательной форме, приняло форму «сверхчеловеческой мании величия» и т. п. Но я не страдаю манией величия, я не провозглашаю никаких черных дыр, я не приглашаю в хаос, я ненавижу кощунство в жизни и литературное кровосмесительство, я презираю утонченную ироническую эротику. Поскольку все это во мне самом – я ненавижу себя и преследую жизненно и печатно сам себя (напр<имер>, в статье «О лирике»), отряхаю клоки ночи с себя, по существу светлого.

Ответь.

Любящий тебя глубоко

Саша <…>

Белый – Блоку

<26 или 27 сентября 1907. Москва>

Дорогой, Милый Саша,

одно скажу: грустно. И, конечно, я опять верю в Тебя вопреки всему, всем видимым недоумениям, сомнениям. Неужели Ты думаешь, что наше свидание в Москве прошло бесследно. Если я в Главном поверил Тебе, то все, что я мог бы иметь против Тебя, стало поверхностью. Но чтобы сжечь эту поверхность, необходимо время, необходима работа духа, чтобы уничтожить те недоумения, которые росли и крепли долгими месяцами молчания, непонимания. И в минуту уныния, нервной слабости нет-нет и впадаешь в сомнения, потому что, раз усумнившись в том, в чем я полагал достоверность, я стал мнителен и недоверчив до чрезвычайности. А внешних поводов много: хотя бы Твоя статья в «Зол<отом > Руне», с которой я несогласен абсолютно. Не будь у меня веры, что <Ты> еще существуешь, как я еще существую (а сколькие уже не существуют), я усмотрел бы Бог знает что в Твоей статье. Она поразила, как громом, как громом: Сережу <Соловьева>, Леву <Эллиса>, окружающих, искренно удивила Брюсова. Все заговорили о мотивах Твоей тактики, и мне было больно, больно слышать. Но я остался еще верен Тебе (а ведь я никому уж не верю, Брюсову – еще тоже верю и уже <не> верю). Но хочу укрепить, утвердить вечную точку: ведь кругом все клубится, все чревато и «голос все тот же звучит в тишине без укора»: «Не опускай меча; еще рано. Еще плотнее закуйся в броню: плотнее надень шлем. Еще неизвестно, что будет». И я ни за кого, ни против кого, я только за Правду, за голос Искренности, как я понимаю его по своему крайнему разумению. А разумения и сил у меня мало. И вот слабыми силами своими еще стараюсь что-то спасти от поругания в литературе, чтобы и слова шли от прямоты: и пусть лучше суровее будут слова, пусть скуднее они выражают, я за скудость, за хмурость, лишь бы «душа» слов была убежденная.

А иногда мне начинает казаться, что наше дело, дело достойного носительства знамени, безвозвратно погибло; и тогда хочешь просто уйти, выйти из жизни: верить людям и их путям и уже огульно коситься на литературный ритуал.

Но одно скажу: я хочу еще раз узнать Тебя, проверить себя Тобой, пути проверить души своей, потому что все более и более смещаюсь в своем отношении к будущему «наших горений» в темных душах современников – смещаюсь в сторону плача. Плач и рыдание да воцарятся: еще не все погибло. Омоем слезами наши засоренные души: но пусть этого никто не видит, не слышит.

Я не знаю, зачем я пишу так, а не иначе. Просто горько; у меня инцидент за инцидентом. Я все хожу к людям и предупреждаю, и сомневаюсь о них: и все чаще говорю просто, что я думаю. А они устраивают «инцидент». Сегодня разорвал все с Зайцевым, Стражевым и прочими из «Недели». Пришлось им сказать, что они задают хулиганский тон. Меня потребовали к ответу. Я пришел и повторил всем, что имел против них, чуть ли не со слезами. А они не услышали, о чем я: притворились юридическими крючками. Стали на точку зрения «инцидента». Я шел к ним с исповедью и бичующим сомнением; они исповеди не захотели принять и потребовали извинения. Я повторил, что тон их органа – хулиганский, махнул рукой и пошел прочь: Зайцева одного прошибло: побежал за мной, я взял его за руку: он расплакался. Стражев чернел, как сажа, от злости: стояли, застыв в злобе. Было что-то из «ужасных» сцен Достоевского: думал, что Зайцев вдруг освободится и «скажет». Через два часа получаю от него письмо. Вижу, и он не имел силы взглянуть, вспомнить, исповедаться: значит – сел в литературное кресло: значит – спокойно просидит жизнь в «генеральских чинах».

Теперь меня, верно, вызовут на третейский суд, или опять поднимется инцидент («Золотое Руно» № 27), но я больше не объяснюсь: а меня ждет кара.

Почему это пишу? потому что вижу потрясенное Зайцевское лицо (о, как хотелось мне его братски поцеловать, гладить по голове; бедный, бедный – плачь, и не забудь Вечное, вспомни, ах, вспомни): но я только взял его руку и сказал: «Знаю, кто вы?». А он опустил голову и плакал.

А вот потом пришел в себя и вспомнил о «литературных приличиях»: литератор победил человека: так будут в нем вспыхивать искры, и будет он рваться к чему-то, кого-то звать и про то писать рассказы – и всякий раз будет усаживаться в кресло: в кресле жизнь свою проведет. «А могло бы быть, да не вышло».

Я не знаю, куда я иду: иду, быть может, туда, где «вечный покой» – это в жизни, а в литературе все больше и больше сбиваюсь в плач, гнев, воздыхание: но есть тишина за моим криком. Я познал в шуме «Голос Безмолвия».

Итак, что же?

–

Подумаем, помолчим вместе, решим: так, ведь, нельзя – я знаю: я знаю – Ты брат, милый, любимый мне брат: так было, так будет – и броня из гримас между нами истает. Скоро я приеду к Тебе: встретимся в ресторане или у меня. Ведь я же должен знать, помнить. И Сережа мне брат, милый, любимый. У меня завет: не оставлять его одного: сейчас отошел, но зорко за ним слежу. Я должен знать, из каких глубин Ты о Сереже: откуда «это» у Тебя о нем: с поверхности или «оттуда». Слова Твои знаки ли, или «просто так только» разбор – что-то не верю. А если не «просто так только», делу надо помочь. Да не знаю я, понятен ли? Очень уж трудно писать: еще труднее говорить (сегодня попробовал – и вышла сцена из «Достоевского»). Ах – широкие поля, широкие раздолья! Ах, леса и хижина. Там покой, а все иное – суета сует и всяческая суета.

Обнимаю Тебя, милый брат, и целую крепко.

Твой Боря <…>

Белый – Блоку

<8 сентября 1908. Москва>

Дорогой Саша.

Сегодня весь день читал Тебя. Во многом Тебя не понимаю. Но захотелось выразить Тебе восхищение за некоторые стихи, которые навсегда останутся в русской поэзии перлами; сегодня перечел Тебя от доски до доски. Так отчетливо вспомнил Тебя: и многое вспомнилось, невозвратное.

Грустно на этом свете: люди сходятся и расходятся вопреки чему-то основному. Это основное у меня к Тебе – любовь и надежда на Тебя, за Тебя: где-то все это покоится в глубине; а извне – какая-то пляска марионеток (литер<атурные> отношения и прочее). Неужели же эта далекость от Тебя во внешнем и есть Истина.

Извини меня: я Тебе послал раздраженное письмо весною: очень обидело меня, что Ты, не зная моих мотивов, по-моему честных, порицаешь мою полемику. Это была вспышка. Прошу у Тебя, милый, прощения.

Во внешнем мы люди диаметрально противоположные; внутри же – там, там, – любовь у меня к Тебе; я очень мучался, что у нас такие сложились отношения, точно мы – враги. Прости меня, в чем я виноват перед Тобой.

Это тем охотнее я пишу, чем больше понимаю, что пути наши в интимном – безвозвратно разошлись; и я пишу Тебе как бы из далекого, иного мира.

Еще несколько недель тому назад собрался Тебе писать, да глупое самолюбие не позволило. Сегодня же: грустно на душе – нет мира от сознания, что я в отношении к Тебе позволил себе резкость; а я в душе Тебя люблю.

Ну, вот.

Можешь мне не писать: мне все равно; если напишешь, буду рад. Я же должен Тебе написать это письмо; оттого и пишу: больше не от чего. Это вовсе не желание завязать с Тобой переписку, а влечение сердца. Если напишешь, буду рад; не напишешь, не надо.

Ну Господь с Тобой, милый.

Прочти и не сердись. Я хочу только правды.

Любящий Тебя Борис Бугаев

Белый – Блоку

<Конец августа – начало сентября 1910. Москва>

Глубокоуважаемый и снова близкий Саша, прежде всего позволь мне Тебе принести покаяние во всем том, что было между нами. Я уже очень давно (более году) не питаю к Тебе и тени прошлого (смутного). Но как-то странно было об этом говорить Тебе. Да, и незачем. Теперь, только что прочитав Твою статью в «Аполлоне», я почувствовал долг написать Тебе, чтобы выразить Тебе мое глубокое уважение за слова огромного мужества и благородной правды, которой… ведь почти никто не услышит, кроме нескольких лиц, как услышало эту правду несколько лиц в Москве. Сейчас я глубоко взволнован и растроган. Ты нашел слова, которые я уже вот год ищу, все не могу найти: а Ты – сказал не только за себя, но и за всех нас.

Еще раз, спасибо Тебе, милый брат: называю Тебя братом, потому что слышу Тебя таким, а вовсе не потому что хочу Тебя видеть, или Тебя слышать. Можешь мне писать и не писать; может во внешнем быть и не быть между нами разрыв – все равно: не для возобновления наших сношений я пишу, а во имя долга. Во имя правды прошу у Тебя прощения в том, в чем бес нас всех попутал.

Аминь. <…>

Остаюсь искренне преданный и любящий

Б. Бугаев

«Милый, милый Боря! Знаю одно: нельзя изменить Саше»

Письма Л.Д. Менделеевой-Блок к А. Белому

<27 октября 1905>

Борис Николаевич, я не хочу получать Ваших писем, до тех пор, пока Вы не искупите своей лжи Вашего письма к Саше. Вы забыли, что я – с ним; погибнет он – погибну и я; а если спасусь, то – им, и только им. Поймите, что тон превосходства, с которым Вы к нему обращаетесь, для меня невыносим. Пока Вы его не искупите, я не верну Вам моего расположения.

<11 марта 1906. Петербург>

Милый Боря, со мной странное: я совершенно спокойна. Люблю Сашу. Знаю, что то, что было у нас с тобой, – недаром. Но не знаю, люблю ли тебя; не мучаюсь этим. Ничем не мучаюсь; спокойно люблю Сашу, спокойно живу. Милый, что это? Знаешь ли ты, что я тебя люблю и буду любить? Сейчас я была дома одна, приходил Евг. Пав. Иванов. Я говорила с ним обо всем, мне было нужно все высказать, я ему доверяю, он очень честный. Он понял, конечно, все; говорит, что пока мне надо быть с Сашей; Саше это нужно, он знает. Да и я по своему чувству должна, хочу теперь быть с Сашей. Милый, а ты как же? Помню ли я только, что люблю тебя? <…> Не знаю, но ты верь. Не затрудняй мне мое искание твоим отчаяньем. Люби, верь и зови. <…> Пиши много и часто. Люби и не бойся. Не знала я, что твой отъезд будет так важен. Милый, ты только не бойся, не бойся! Будь сильным! Я буду тебе писать часто. Опять предчувствую много, много муки. Люби меня, люби!

Целую тебя. Твоя Л. Б.

<19 марта 1906>

Милый Боря, знаю теперь сама, что не «благополучно» еще я кончила все затруднения. Мне трудно, трудно писать! Я расскажу Вам все. 16-го вечером я осталась одна дома. Было грустно, грустно, но не бесцельно. Мне захотелось стихов, взяла Вл. Соловьева и поняла, и пережила, как никогда. Поняла, что не могу этому изменить, что это мое. Не изменю первой любви своей. Чувствовала тогда, что только Саша моя любовь; все его прежние стихи перечитала. Знала тогда твердо, что не изменять ему – в этом правда, в этом должна быть моя воля, так я должна поступать. <…> C тех пор были Ваши письма, была грусть, и чувствовала, что ничего, ничего я еще не порвала. Тайну не порвала. Но как быть? Как же не изменить моей Тайне с Сашей? Она жива, я жила ею весь вечер, когда читала Вл. Соловьева. Боря, у Вас одна Тайна, Вам все ясно. Поймите мою безвыходность – у меня две тайны, где же Третья, которая их примирит? Теперь мне неизмеримо важно, что я тем моим письмом к Вам утвердила и присягнула моей Тайне с Сашей? Ей не изменю и знаю, как не изменить. Но с Вами я не порвала, и с Вами бесконечно неясно, как я буду. Знаю связь с Вами – но как ее воплотить? Вы ведь знаете весь мой демонизм и все мои соблазны. Увижу Вас, и опять меня потянет к Вам ближе, ближе… а я не хочу, не надо, не надо! Если знаете, как мне не изменить Саше, как быть с Вами – скажите! Видите, Боря, что мне выхода теперь не найти другого, как не видеть Вас? Но я же знаю, что так служу одной только Тайне, а другая жива же, жива! Но не знаю, как ей служить. Если возьмете всё на себя, приезжайте. Всё – все вопросы, все муки. И меня – не соблазняйте, будьте сильны решать самостоятельно. Приезжайте, я ведь хочу Вас видеть. Сегодня был Парсифаль <опера Р. Вагнера>, и у меня все время была безумная мысль, что увижу Вас там, что Вы приедете после моего письма. Теперь у меня нет влюбленности к Вам, а любовь моя к Вам – в муке. Это тоже пугает ужасно! Ничего не понимаю! Знаю одно: нельзя изменить Саше.

Милый Боря, начинаю ужасно хотеть Вас видеть, приезжайте, приезжайте, ничего не порвано, даже не подорвано у меня с Вами, все живо. Одно сделано мое решение, и письмо к Вам скрепило меня с Сашей; но Вас, но тебя, тебя, милый, не отняло у меня, а меня у тебя. Я и твоя, да, да, и жди! Милый, я так рада, что опять нашла тебя, не уйти от тебя! Милый! Напиши скорей и приезжай! Помни, что меня мучает теперь, как жить, а Тайну, мои Тайны знаю и помню всегда.

Милый, милый, милый, целую тебя. Твоя Л. Б.

<20 марта 1906. Петербург>

Милый, бесценный мой Боря, опять мне очень тяжело. Саша почувствовал мое возвращение к тебе и очень страдает. Он думает, что это усталость от экзаменов <Блок заканчивал университетский курс>, а я знаю, что это оттого, что я опять принадлежу поровну и ему, и тебе, милый, милый! Как ужасно, что не могу выбрать, не могу разлюбить ни его, ни тебя, тебя не могу, не могу разлюбить! Саша не хочет, чтобы ты приезжал в Петербург на Пасху, ни после – из-за экзаменов. А я не могу себе представить, что не увижу тебя скоро, я хочу, чтобы ты приехал. Но не хочу мучить Сашу – экзамены такой ужас, ведь правда, жестоко еще терзать Сашу во время них. Как быть? Ты постарайся придумать, а я пока придумала одно – не хорошо, не удобно: что ты приедешь в Петербург и я буду к тебе приходить, а ты к нам нет. Но это слишком трудно. Придумай, милый, и непременно приезжай, хочу тебя видеть! Люблю тебя по-прежнему, знаю твою близость, твою необходимость для меня. Но разлука – мучительна, усложняет, путает, запутывает. Мне надо, чтобы ты был со мной, мы так непременно устроим, хотя бы и с мученьями. Господи, думала ли я месяц тому назад, что столько, столько переживу муки, признаю и полюблю ее! Не могу писать о моей любви к тебе, как хочу. Мне надо тебя видеть! Приезжай! Целую тебя долго, долго, милый.

Твоя Л. Б.

Получила сегодня твои все письма, мучилась ими, тобой; но ведь теперь все прошло, я твоя, твоя!

<22 июля 1906. Шахматово>

Боря, Вы порываетесь узнать, Вы просите чего-нибудь определенного обо мне, хотя и было решено в письмах стараться умалчивать об этом до поры. Я ждала, когда совсем овладею всем тем, что созрело во мне теперь, чтобы написать Вам. Но теперь вижу, что Вы сами предчувствуете что-то и Вам не терпится, хотите все знать, хотя бы и ужасное для Вас. Знаю, что, высказывая все теперь, я отнимаю часть властности и непреложности у моих слов, которые были бы у них, если бы я написала, строго дождавшись минуты.

Боря, то, что было между нами, сыграло громадную роль в моей жизни; никогда, быть может, не узнавала я столько о себе, не видела так далеко вперед, как теперь. Вам я обязана тем, что жизнь моя перестала быть просто проживанием; теперь мне виден и ясен мой путь в ней. (Я и слова буду употреблять Ваши, хотя, может б<ыть>, не так, как Вы.) Я тонула в хаосе моих мыслей и чувств; но вот Вы заговорили о ценности. Я стала искать (о, я все понимаю и узнаю, что Вы говорите, точно это мое, жило во мне, но слов я не знала) ценность моей жизни. Помните, я рассказывала Вам, как развивалась моя любовь к Саше, как непроизвольны были все мои поступки, как я считала нас «марионетками»? Разве есть возможность сомневаться, что любовь эта не в моей воле, а волей Пославшего меня, что она вручена мне, что она ценная, что в ней мой путь. Для меня незыблемо – она мой путь. А если так – во имя его все возьму на себя, нарушу все, не относящееся к нему, все вынесет моя совесть. <…>

Боря, знаю, что между нами, знаю Вашу любовь, но твердо знаю, что взять это или не взять в моей воле. Вот разница. И не беру во имя ценного, во имя пути, мне данного. Путь мой требует этого, требует моего невольничьего служения. И я должна нарушить с Вами всё. Теперь это так. Пройдет время, и я надеюсь на это, Вы можете себе представить, как нам можно будет встретиться друзьями. Теперь – нет. А вот и обетование мне, что дано и суждено мне пройти мой путь. 17-го июля (как раз в тот день, когда Вы мне писали последнее письмо) мы пошли с Сашей на самую высокую у нас гору. Подходя к ней, я вдруг решила взойти на нее (Вы видите, я читаю теперь Ибсена). И сердце захолонуло, как перед важным и ценным. И я взошла на гору, прошла весь путь, не отставая от Саши, крутой, пустыми полями путь, в конце которого было одно бесконечное нежно-голубое небо. Мы шли быстро-быстро, сердце у меня билось и болело, дыханье захватывало, но я ни разу не остановилась, не споткнулась, не взмолилась о пощаде, и все росла моя радость и благодарность за мой трудный, горный путь. Мы сидели на высоте; было громадное голубое небо, нежные голубые дали, вдали был виден дом отца (Боблово), а в солнечных лучах плавали и кричали журавли.

Вот, Боря, вся моя правда обо мне. Я говорю Вам прямо от моей души к Вашей душе, помимо всяких истерик (они есть и у Вас, и у меня). Примите и поймите мою правду, как я понимаю ценность Вашу. Господь с Вами!

Ваша Л. Блок.

Когда я написала письмо, открыла Евангелие (Луки, гл. 22, 51):

Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И коснувшись уха его, исцелил его.

<12 августа 1906. Шахматово>

Милый Боря, Вы, должно быть, и не знаете, какой большой шаг Вы сделали для возобновления дружбы со всеми нами Вашими тремя письмами к нам. И не в словах дело (такие слова зачем?), а в том направлении, которое приняли теперь Вы. После поездки в Москву я думала, что все кончено навсегда, и была очень близка к ненависти к Вам и презрению, так Вы унизили себя требованьем своих прав и совершенным игнорированием других. Теперь я возвращаю с радостью Вам все мое уважение и вижу, что могу говорить с Вами опять и надеяться, что Вы меня выслушаете. Я предлагаю Вам, Боря, вернуть себе нашу общую и мою дружбу. Я говорила Вам, что нам и мне, после всего, что было, теперь, сейчас невозможно быть с Вами дружными, даже видеться трудно, даже присутствие Ваше в Петербурге беспокойно и внушало бы вражду. Если же Вы переждете должное время – я уверена, мы все встретимся с Вами друзьями. Я это вижу по той горячей нежности, с которой Саша встретил Ваше письмо.

<16 октября 1906>

Я знаю, что во всем том ужасном, что происходило и еще происходит, виноваты мы все. Я больше всех, потому что мне было дано больше всего устоев и твердости, и я больше всех предала себя чёрту (или злу, все равно). Этим я страшно подорвала свое уважение к себе (безмерное прежде) и потому так мелка бываю теперь в моих стремлениях уничтожить все остатки наделанного зла. Еще раз хочу повторить Вам, в чем зло: я всегда знала, что любовь одна, и, если для выяснения отношений моих с Вами дала волю влюбленности, это был разврат, и я это знала. Этим я загубила, может быть, даже навек, Вас и то настоящее, что было у нас родственного. Теперь я всеми силами хочу вернуть себе свое уважение и не пойду ни на один компромисс. Не Вы один виной в том, виноваты все окружавшие Вас, но вышло так, что жизнь опустошила Вас совсем, и Вы легко теперь бросаетесь, куда бросает Вас среда, а среда Ваша – кошмар для меня – все это скорпионство, незаметно для Вас, ставшее Вам уже присущим.